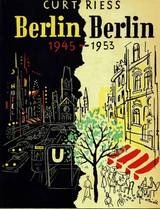

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Die junge schöne Gitta Brauer

ICH lernte Gitta Brauer auf einer amerikanischen Gesellschaft kennen. Sie war mittelgroß, sehr schlank, hatte dunkelbraunes Haar und bernsteinfarbene Augen. Sie war von großer und einer in Deutschland seltenen Schönheit. Sie hätte Französin sein können. Ich erkundigte mich, wer sie sei, und sah, daß der Captain, den ich gefragt hatte, mir einen erstaunten Blick zuwarf. »Sie kennen Gitta nicht? Wissen Sie nicht, daß sie bis vor wenigen Monaten die Freundin des Obersten L. war?« »Und jetzt?«

»Jetzt ist sie die Freundin eines sowjetischen Zensuroffiziers, Feldmann heißt er. Ich glaube, man muß ein bißchen vorsichtig sein. Vermutlich ist sie eine Spionin!«

Jedenfalls war sie schön genug dazu. Ich stellte Nachforschungen an und fand heraus, daß ihre Schwester mit einem Mann verheiratet war, den ich vor vielen Jahren einmal gut gekannt hatte.

Josef aus der kleinen Bar in einer Seitenstraße des Kudamms

Dieser Mann hieß Josef und hatte eine kleine Bar in einer Seitenstraße des Kurfürstendamms. Ein paar Tage später erzählte er mir Gittas Geschichte seit Kriegsende.

»Gitta ist jünger, als du glaubst. Sie ist erst zweiundzwanzig Jahre. Sie studierte bis Kriegsende. Sie wollte eigentlich Konzertpianistin werden. Bis Kriegsende lebte sie nur für die Musik. Wenn sie ein gutes Konzert hören konnte, war sie glücklich. Sie brauchte fast nichts zu essen. Männer spielten keine Rolle in ihrem Leben.

Dann kamen die Amerikaner nach Berlin. Gitta war ein großer Erfolg. Soldaten blieben auf der Straße stehen, wenn sie vorbeiging, und stießen Pfiffe aus. Aber sie dachte gar nicht daran, auf Pfiffe und Zigaretten zu reagieren Sie dachte auch nicht daran, in irgendeiner amerikanischen Dienststelle zu sitzen und eine untergeordnete Arbeit zu tun.

Gitta : Warten und Aussuchen - einen Amerikaner natürlich

Sie würde warten, sie würde sich schon etwas Gutes aussuchen, irgendein Amerikaner - das kommt nicht in Frage. "Wozu bin ich schließlich hübsch und anziehend" sagte sie einmal.

>Die Sache ist ein reines Geschäft! Verlieben will ich mich auf keinen Fall!< Und sie verliebte sich dann doch. Es war ein Offizier der Militärpolizei, ein hübscher Junge. Und er verknallte sich bis über beide Ohren in sie. Er tat kaum noch Dienst, immer war er bei ihr.

Schließlich zog sie ganz zu ihm, obwohl das damals noch streng verboten war. Die beiden lebten wie ein jungverheiratetes Paar. Schließlich besorgte er ihr eine Anstellung in seinem Büro, damit er sie nie aus den Augen verlor.

Aber dann wurde er demobilisiert und mußte nach Amerika zurück. Gitta lag schluchzend auf ihrem Sofa und erklärte, sie werde sich das Leben nehmen. Aber das dauerte nur ein paar Tage. Dann war sie wieder die alte, sie erklärte, noch einmal werde sie nicht hereinfallen. Sie fiel auch nicht herein.

.

Der nächste Amerikaner war Oberst

Der nächste Amerikaner war Oberst L., ein wichtiger Mann. Und da sich Gitta in ihn nicht verliebte, konnte sie mit ihm machen, was sie wollte. Das kostete ihn mehr als ein Paar Nylonstrümpfe. Das kostete ihn eine gut eingerichtete Dreizimmerwohnung mit Bedienung.

Auch mußte der Oberst Gitta beweisen, daß sie seine anerkannte Freundin war; sie ließ sich nicht verstecken. Sie verlangte, daß er sie zu allen Gesellschaften mitnahm. Das war nicht sehr angenehm, denn Oberst L. hatte in Chikago eine Frau, und die anderen Offiziere wußten das. Doch er hatte keine Wahl. Entweder er tat, was sie wollte, oder er verlor sie.

Übrigens gab es keine Komplikationen. Man gewöhnte sich daran, Gitta überall in Gesellschaft des Obersten zu sehen, sie wurde gewissermaßen in die Besatzungsgesellschaft aufgenommen.

>Ich habe die Sieger besiegt<, sagte sie manchmal. Dann fiel ihr ein, daß sie nicht alle Sieger besiegt hatte. Wie war das eigentlich mit den Franzosen, den Briten und den Russen? Sie gab ihrem Obersten den Abschied.

Die Erfahrung mit den Amerikanern

Sie stellte ein paar Experimente an. Von den Westlichen war sie ein wenig enttäuscht. >Es ist immer das gleiche<, sagte sie. >Sie laden einen zum Abendessen ein, sie geben einem Zigaretten und Cognac, und dann wollen sie einen gleich dabehalten. Ich denke gar nicht daran, sofort nachzugeben.

Ich lasse sie erst ein paar Tage leiden, und wenn sie nahe daran sind, das Rennen aufzugeben, dann werde ich traurig, schluchze ein bißchen und erzähle, wie schwer das Leben für ein gut bürgerliches Mädchen ist! Dann werden sie butterweich, und fünf Minuten später gehe ich mit ihnen schlafen.<«

»Und Russen?«

Josef lachte. »Eigentlich war es nur einer. Major Feldmann, der sowjetische Zensuroffizier.

Gitta sagte: >Ich weiß gar nicht, was ich aus ihm machen soll. Er ist ein Mann wie keiner, den ich kannte. Er ist so schüchtern und verlegen. Außerdem hat er furchtbare Angst, daß die NKWD etwas erfahren könnte. Bei den Kommunisten sind sie anscheinend jetzt sehr streng in dieser Beziehung. Ich muß ihn geradezu aufmuntern! Und angestellt hat er sich, es ist nicht zu beschreiben! Bei einem Primaner wäre es leichter gegangen. Übrigens ist auch diese Sache vorbei. Schließlich hatte Gitta auch von Feldmann genug. Als sie ihm das sagte, hat er geweint, wie die Männer in Romanen von Dostojewskij weinen.«

Josef dachte nach. »Weinen eigentlich alle Männer in den Romanen von Dostojewskij?« »Nicht alle. Aber wenn sie eine Frau wie Gitta treffen, weinen sie wohl.«

»Ja, Gitta ... Es gibt jetzt schon wieder zwei Millionen Frauen in Berlin, aber sie ist anders als die meisten. Sie lebt in einer anderen Welt. Sie wird mit dem Leben fertig.«

So schien es damals. Später sollte sich auch das als eine Illusion herausstellen.

1948 - Das Leben in Berlin normalisierte sich ganz langsam

Allmählich hatte sich das Leben in Berlin wieder etwas normalisiert. Schon gab es wieder in 800.000 Wohnungen Gas, es wurden täglich anderthalb Millionen Briefe ausgetragen, der einst so berühmte Zoo hatte mit einem Bestand von 220 Tieren seine Pforten wieder geöffnet, es gab sogar hier und da wieder Privattelefone, wenn auch nur wenige, und 300.000 leichtbeschädigte Wohnungen waren in Ordnung gebracht worden.

.

Besuch bei einer "Eheberatung"

Ich klingelte an der Wohnungstür, an der unter dem Namen zwei Schilder angebracht waren, das eine besagte »Eheberatung«, das andere »Rechtsanwalt«.

92

Die Dame, die mich einließ, schien offenbar einmal bessere Tage gesehen zu haben. Sie mochte fünfzig Jahre zählen. Sie bat mich in die gute Stube, in der viel Plüschmöbel standen.

Sie begann sofort: »Na, wo drückt der Schuh? Gefällt Ihnen Ihre Frau nicht mehr, seitdem Sie aus der Gefangenschaft zurückgekommen sind? Hat sie ein Kind, von dem Sie wissen, daß es nicht von Ihnen sein kann? Hat sie einen ausländischen Freund, mit dem Sie sich Ihre Frau teilen müssen? Ist sie apathisch und kümmert sich nicht mehr um Sie und um den Haushalt?«

Ich als Amerikaner wäre kein "Kunde" und hatte ganz andere Fragen

Ich bedeutete ihr, daß ich kein Kunde sei, ich wolle nur einige Auskünfte, ich sei Journalist.

Sie war nicht sehr erbaut davon, schien aber doch erleichtert, als ich ihr sagte, daß ich sie genau so bezahlen würde, als ob ich in einer Eheangelegenheit zu ihr gekommen sei.

Ich fragte sie, ob sie auch der Rechtsanwalt sei, dessen Schild ich an der Tür gesehen hatte. »Nein, das ist mein Mann. Er ist ein bekannter Scheidungsanwalt. Oder sagen wir lieber, er war einer, denn im Augenblick darf er nicht arbeiten, er ist noch nicht entnazifiziert. Glauben Sie also nicht, daß ich diese Beratungsstelle eingerichtet habe, um meinem Mann Kunden zuzuführen!« Im Übrigen habe der Magistrat des Stadtteils Charlottenburg sie angestellt. Allerdings erhalte sie nicht viel für ihre Arbeit, nur ein paar Zentner Kohlen ........

.

Der Beruf der Eheberaterin in Berlin 1947

Dann kam sie auf ihren Beruf zu sprechen. »Unsere Zeit erlaubt es einfach nicht, daß sich die Menschen Hals über Kopf scheiden lassen, weil niemand weiß, wie er in ein paar Wochen denken und fühlen wird. Was heißt noch Moral, wenn man erlebt hat, was wir erlebt haben! Tod rings um uns, Plünderung, Raub, Vergewaltigung. Die Seelen der Berlinerinnen sind bis zu einer Tiefe erschüttert worden, die durch keine bürgerliche Tragödie jemals erreicht werden kann.

Da kommen nun die Männer aus der Gefangenschaft zurück und können das alles nicht begreifen! Sie haben immer nur an ihre Frauen und ihre Kinder gedacht, Tag und Nacht, besonders nachts auf den kalten Pritschen eines öden Gefangenenlagers, haben sich ein rosiges Bild ihrer Häuslichkeit geformt, sie haben immer nur daran gedacht, wie schön es damals war, und wie schlecht es ihnen jetzt ging! Sie haben davon geträumt, wie wundervoll es sein würde, zurückzukehren in die Arme einer liebenden Gattin.

Und dann sind sie nach Hause gekommen und haben harte Frauen vorgefunden, die nach einer ersten Freude über den Mann, der aus einer längst vergessenen Welt wieder aufgetaucht war, nur noch daran dachten, daß noch ein Mund mehr gefüttert werden, daß man ihm das uneheliche Kind erklären, daß man ihn vor Jonny, Billy und Freddie verbergen müsse ...!«

Die Frau vor mir gab dies alles mit einer Selbstverständlichkeit zum besten, als handele es sich um etwas, das sich täglich abspiele - und es spielte sich wohl auch täglich ab.

Die Kriegsheimkehrer konnten es nicht begreifen

»Und dann sitzen sie vor ihren Frauen und begreifen, daß diese Frauen keine Gretchen mehr sind, daß sie wie die Tiere gelebt haben, in Dreck und Bombennot, und wie Tiere geliebt worden sind, zwanzig Männer auf eine Frau.

Und dann kommen sie zu mir und klagen, daß ihre Frauen sie verraten haben. Diese Kindsköpfe! Diese egoistischen Mannsbilder! Was wissen denn diese Helden von der wirklichen Not des Lebens!«

Auf einmal war Günter Neumann da.

Er saß blond, schmal, jungenhaft, schüchtern am Klavier und begleitete seine Frau Tatjana Sais.

Sie sang ein Chanson, das er geschrieben und komponiert hatte. Das war im Kabarett »Ulenspiegel«, das inmitten der Berliner Trümmer über Nacht aus Trümmern entstanden war.

Die Neumanns waren damals keineswegs als Hauptattraktion gedacht. Sie wurden es über Nacht. Man spürte: hier war etwas, was es seit 1933 nicht mehr gegeben hatte: zeitnahes Kabarett.

Hier wurde gesagt und gesungen, was alle bewegte. Hier wurde mit Wort und Musik verspottet, was alle bedrängte. Es war charmant und süffisant, prägnant und schlagend. Es war großartig.

Wo kommt dieser Günter Neumann her?

Ich fragte: Wo kommt dieser Günter Neumann her? Die Antwort: Aus dem Bürgertum, wo es am bürgerlichsten war. Als Gymnasiast verliebte er sich ins Kabarett, studierte Rudolf Nelson, Friedrich Holländer, Kurt Tucholsky, Marcellus Schiffer, wie andere Bach und Kant studieren.

Er verfiel dem mondän-dekadenten Zauber der Kammerrevue, wie sie nur im Berliner Westen zu Hause war.

Als er soweit war, als es hatte losgehen sollen, kam Hitler. Kam Goebbels. Der fand es bekanntlich gar nicht komisch, wenn einer komisch war. Gegen zeitnahes Kabarett hatte er eine begreifliche Abneigung. Unter seinem Regime hätte Günter Neumann alles werden können, nur nicht Günter Neumann.

Günter Neumann erzählt .....

Nun war er es geworden. Zwischen den Trümmern Berlins schrieb er seine ersten Nachkriegschansons. Über die Schwierigkeiten erzählte er:

»Der Berliner Tag ist zu kurz. Ich bringe täglich bis zu dreieinhalb Stunden an den Haltestellen zu, völlig verkehrsmittellos. Wenn ich nun noch das Warten auf a) Kellner, b) Bescheinigungen, c) Auftritte auf der Bühne und mit den Direktoren, d) unbesetzte Telefonzellen und e) Anschluß dazu addiere, bleiben mir für tägliche Schreibtischarbeiten fünf Stunden. Deshalb kann ich es mir leider nicht leisten, mich wie ein richtiger Dichter zu gebärden, von wegen: heute bin ich nicht in Stimmung ...«

In satten Ländern findet man keine Kabaretts .....

Vielleicht war das ganz gut so. In satten Ländern findet man keine Kabaretts, jedenfalls keine guten. Die entstehen immer nur in den Ländern, in denen die Menschen hungern, die besten dort, wo ein Krieg verloren worden ist.

Der Stoff blieb das große Problem. Wohnungsfragen, Entnazifizierungen waren zwar aktuelle Themen, blieben es aber auch, und diese »chronische Aktualität« hatte etwas Peinliches. Über die Nazis sich hinterher lustig zu machen, verschmähte Neumann.

Viele Themen, die niemals politisch gewesen waren, wurden es über Nacht und waren wegen der Besatzungsbehörden beinahe tabu. Aber Günter Neumann ließ es sich nicht anfechten, daß gewisse Zensurstellen der Besatzungsbehörden, insbesondere die humorlosen Russen, die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Er meinte: »Gutes Kabarett muß gefährlich sein!«

Die Frage nach dem Thema

Die Frage nach dem Thema wurde bei Neumann zum Thema selbst.

In seiner großen Kammerrevue »Schwarzer Jahrmarkt« beschäftigte ihn die Frage, worüber man spotten dürfe.

Die Zuhörer Günter Neumanns, ja, darüber hinaus fast alle Berliner, begriffen sehr wohl, daß sich die Außenpolitik der Großmächte noch in Berlin »abspielte« und daß sie sich in noch viel stärkerem Maße in Zukunft in ihrer Stadt »abspielen« würde, wenn der Ausdruck erlaubt ist.

Sie zeigten mehr politischen Scharfblick, als sie in den Jahren vor Hitler, vor allem aber unter Hitler selbst, bewiesen hatten. Freilich: im Dritten Reich war es ihnen nicht erlaubt gewesen, politisch zu sein. Jetzt durften sie es wieder sein.

.

Es gab schon wieder vier Parteien.

Die Russen hatten sie zugelassen, bevor die Trümmer aus den Straßen Berlins fortgeräumt waren. Diese vier Parteien waren:

die Kommunistische Partei,

die Sozialdemokratische Partei,

die Christlich-Demokratische Union (CDU) und

die Freie Demokratische Partei (FDP).

Es war ein Schachzug der Russen, gleich vier Parteien zuzulassen. Da es die beiden bürgerlichen Parteien früher nicht gegeben hatte, rechneten sie damit, daß die beiden Arbeiterparteien die weitaus meisten Stimmen auf sich vereinigen würden.

Sie rechneten sogar mit einer kommunistischen Majorität; da ja jeder Berliner wußte, daß sie, die Sieger, die einzige Macht, die Berlin vorläufig besetzt hielt, die Kommunisten in jeder Weise unterstützen würden.

Herbst 1945 - Es kam anders.

Was den Kommunisten zum Prestige verhelfen sollte, kompromittierte sie in den Augen der Berliner. Die Sozialdemokraten hingegen hatten die Sympathie der Berliner. Übrigens erkannten die Russen das zuerst ebensowenig wie die Sozialdemokraten selbst, die noch im Sommer 1945 glaubten, es sei das beste, sich mit den Kommunisten zu einer einzigen Partei zu verschmelzen.

Auf diese Weise hofften sie, die sozialdemokratische Arbeiterschaft vor der Verfolgung durch die Russen zu schützen. Und die Russen und Kommunisten glaubten wiederum, in völliger Verkennung der Situation, eine solche Verschmelzung nicht nötig zu haben.

Ein paar Monate später, im Herbst 1945, erkannten sie, daß dies nicht so sein werde. Jetzt wollten sie die Verschmelzung, jetzt wollten die Sozialdemokraten sie nicht mehr.

Die Russen versuchten, die Spielregeln zu bstimmen

Aber die Russen waren bereit, die Kommunisten in Berlin und in der ganzen sowjetischen Zone auf jede nur mögliche Art zu unterstützen.

Sie übten immer schärferen Druck auf die leitenden Männer in der Sozialdemokratie aus. In der Zone waren sie damit erfolgreich. In Berlin nicht. In Berlin widerstanden die Mitglieder des Zentralausschusses der Sozialdemokratischen Partei allen Versuchen, sie einer Verschmelzung geneigt zu machen.

Sie stellten in einem Beschluß am 15. Januar 1946 fest, daß eine solche Verschmelzung nicht in einer einzigen Zone, der sowjetischen nämlich, durchgeführt werden könne, sondern in ganz Deutschland durchgeführt werden müsse, oder überhaupt nicht.

Also nicht sie waren zuständig, geschweige denn die Funktionäre in der sowjetischen Zone, sondern die Leitung der Partei war es, die in der britischen Zone saß und einer solchen Verschmelzung nie zugestimmt hätte.

Otto Grotewohl war damals noch ein SPD Mann

Unter denen, die sich gegen eine Verschmelzung aussprachen, war auch Otto Grotewohl, damals noch der führende Sozialdemokrat in Berlin.

Nun wurde er nach Karlshorst ins sowjetische Hauptquartier gerufen, man versprach ihm eine führende Position in der gesamtdeutschen Regierung, die später einmal gegründet werden würde, wenn er sich bereit erklärte, Vorsitzender der neuen Partei zu werden, die aus Kommunisten und Sozialdemokraten gebildet werden sollte.

Man versprach nicht nur, man drohte auch. Jedenfalls ging es so dramatisch zu, daß Grotewohl, nachdem er zwölf Tage in Karlshorst war, vor Erschöpfung fast zusammenbrach. Er war nun auch für Verschmelzung.

Und nun russischer Druck auf alle Beteiligten

Aber die anderen Sozialdemokraten fielen nicht um. Im Gegenteil, sie kämpften mit Klauen und Zähnen gegen die Verschmelzung. Das war um so schwerer, als die kleinen Funktionäre in der Provinz der sowjetischen Zone derartig unter Druck gesetzt wurden, daß sie sich bereit erklärten, die Verschmelzung auch gegen den Willen des Berliner Zentralausschusses durchzuführen; um so schwerer, als die sozialdemokratische Presse in der sowjetischen Zone nichts mehr gegen die Verschmelzung veröffentlichen durfte, sondern nur noch zustimmende Leitartikel.

Immerhin gelang es den Berliner Sozialdemokraten, durchzusetzen, daß die Frage der Verschmelzung durch eine sogenannte Urabstimmung entschieden werden sollte, das heißt, nicht durch den Zentralausschuß, sondern durch die Mitglieder der Partei selbst.

Walter Ulbricht konnte noch nie Kopfrechnen

Am 31. März 1946 wurde darüber abgestimmt - es war die erste Wahl, die es seit vierzehn Jahren in Berlin gab.

Im sowjetischen Sektor zwar schlossen sowjetische Offiziere die Wahllokale, aber in den Westsektoren gaben über siebzig Prozent der stimmberechtigten Mitglieder der Sozialdemokratischen Partei ihre Stimmen ab.

Von diesen stimmten zweiundachtzig Prozent gegen die Verschmelzung. Es war eine Abstimmung, an der nur knapp 25.000 Menschen teilnahmen, aber es war die erste Absage an die Russen.

Die nahmen keine Notiz davon. Der Führer der deutschen Kommunisten, Walter Ulbricht, bezeichnete das Wahlergebnis vielmehr als einen »überwältigenden Sieg der Einheitsfront der deutschen Arbeiter«.

Er kalkulierte so, daß alle, die nicht abgestimmt hatten, weil die sowjetischen Offiziere ihnen das Betreten der Wahllokale unmöglich machten, für die Verschmelzung gewesen waren.

Die SED - die verschmolzene Arbeiterpartei - wurde nunmehr mit großem Tamtam gegründet.

.

Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl und die große "Show"

Die Gründungsversammlung fand in einem ehemaligen Revuetheater, im Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße, statt, das die Russen in ein Opernhaus verwandelt hatten.

Auf ein bestimmtes Zeichen sollten Otto Grotewohl, der nun ganz ins sowjetische Lager hinübergegangen war, und Wilhelm Pieck, ein alter Kommunist, der die Kriegsjahre in Moskau verbracht hatte und von den Russen zurückgebracht worden war, von verschiedenen Seiten auftreten und sich in der Mitte der Bühne die Hände schütteln.

Das sollten die Kameraleute der Wochenschau aufnehmen. Die beiden Politiker kamen und schüttelten einander die Hände, aber zu früh. Die Kameramänner waren noch nicht fertig.

.

Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl waren nur Marionetten

Ohne mit der Wimper zu zucken, verschwanden die Politiker in der Kulisse und kamen nach einigen Minuten noch einmal hervor.

Die begeisterten Zuschauer im Parkett hatten nichts gemerkt, denn beim erstenmal wurde die Bühne schnell verdunkelt; sie sahen nicht die Fäden, an denen diese beiden Marionetten Moskaus tanzten.

Die Berliner, die dem Festakt nicht beiwohnten, sahen die Fäden. Sie waren nicht beeindruckt von dem Händedruck, nicht beeindruckt von den Manövern hinter den Kulissen, von den Begeisterungsstürmen einer Presse, die nach bestem Goebbelschem Rezept dirigiert wurde.

Der Mann, der sie dirigierte, war ein damals noch in weitesten Kreisen unbekannter sowjetischer Oberst namens Sergej Tulpanow.

.

Sergej Tulpanow und der »kleine Kreml«

Von den zahllosen Offizieren, die beim Einmarsch der Russen hinter der breiten Gestalt Marschalls Shukows aufgetaucht waren, blieben nach der Konferenz von Potsdam nur wenige bei der sowjetischen Militäradministration, die man allgemein den »kleinen Kreml« nannte.

Tulpanow war einer von ihnen. Mittelgroß mit spiegelblanker Glatze und feistem Nacken, sah er aus wie ein verkleideter Zivilist. Übrigens war er der einzige wichtige Russe, der nicht in Karlshorst arbeitete.

Er hatte ja nur selten mit seinen Landsleuten zu arbeiten. Seine Partner waren die Deutschen. Tulpanow war Leiter der Informationsabteilung.

Sergej Tulpanow - Professor des Leninismus

Vor dem Krieg war er Professor des Leninismus gewesen. Das war ein wichtiger Titel, obwohl Lenin niemals geahnt hatte, daß sein Wirken einmal als wissenschaftliche Disziplin betrachtet würde.

Was aber tat ein Professor des Leninismus in Berlin? Oder um die Frage anders zu stellen: was hatte der Leninismus mit der Information der sowjetischen Militärregierung zu tun oder der Information der Öffentlichkeit über die Militärregierung? Nichts.

Aber es war ja auch gar nicht das Amt Tulpanows, die Militärregierung oder die Öffentlichkeit zu informieren.

Sergej Tulpanow - der nächste Goebbels in Deutschland Ost

Sein Amt war, die Öffentlichkeit zu beeinflussen und darüber nicht so sehr nach Karlshorst, als nach Moskau zu berichten.

Ihm unterstand nicht nur das gesamte Nachrichtenwesen, sondern das gesamte kulturelle Leben in der Sowjetzone, also Theater und Film, Musik und Zeitungen, Schulen und Universitäten.

Er war mindestens seit 1946 absoluter Diktator auf diesen Gebieten. Kein Theaterstück konnte gespielt werden, kein Leitartikel, ja nicht einmal eine Nachricht erscheinen, wenn er es nicht wollte.

Und er war nur einverstanden, wenn er glaubte, der Sowjetunion damit zu helfen, und das glaubte er wiederum am besten dadurch, daß er gegen die westlichen Alliierten Propaganda machen ließ. Eingeweihte begannen, ihn mit Goebbels zu vergleichen.

Er hatte wie dieser fast unbeschränkte Machtvollkommenheiten, war, wie der Propagandaminister des Dritten Reiches, unfähig, Widerspruch zu ertragen, obwohl er wie sein Vorgänger ständig dazu aufforderte, »konstruktive Kritik« zu üben.

.

Sergej Tulpanow und seine Gallensteine

Er bekam, wenn es geschah, wie Goebbels, Wutanfälle, die nicht nur für seine Umgebung, sondern auch für ihn selbst schreckliche Folgen hatten.

Denn Tulpanow litt an Gallensteinen, und wenn er sich ärgerte, bekam er furchtbare Koliken und mußte wochenlang ohne Wodka, Krimweine und die fetten Fleischgerichte auskommen, die er so sehr liebte. Und das ärgerte ihn wieder so, daß er beinahe einen neuen Gallenanfall bekam.

Sergej Tulpanow war gar nicht dumm, im Gegenteil

Übrigens war er gebildet, hatte Goethe gelesen, und die Büste des größten Deutschen stand auf einem Bücherregal hinter seinem Schreibtisch.

Als Professor des Leninismus fühlte er sich verpflichtet, Goethe irgendwie in die kontinuierliche Reihe jener Menschen von Adam bis zu Stalin einzureihen, die im Wörterbuch der Kommunisten als fortschrittliche Menschen gelten.

Da Goethe der klügste Deutsche war, mußte er, nach Tulpanow, auch der fortschrittlichste Deutsche sein. Da die Deutschen Goethe liebten, mußte es nicht schwer sein, sie zu fortschrittlichen Deutschen zu machen.

Das bedeutete für Tulpanow, daß es nicht schwer fallen sollte, sie in die Arme des Bolschewismus zu geleiten.

Übrigens hielt Tulpanow seine Machtvollkommenheiten für nicht ausreichend, um diesen seinen Plan durchzuführen. Wie alle Diktatoren brauchte er immer neue Machtmittel.

Sergej Tulpanow und das »Parteiaktiv«

Und so riß er bald auch noch die Führung des »Parteiaktivs« der SMA an sich. Die Partei spielte auch in der Roten Armee in Berlin die erste Geige, obwohl, oder gerade weil nur wenige Offiziere in der Partei waren.

Diese hatten dafür zu sorgen, daß »das Gewissen der Armee rein blieb« und das Parteiaktiv, die aktiven Kommunisten unter den Offizieren, hatten dafür zu sorgen, daß immer etwas geschah, daß furchtbar viel geschah, was im Sinne der Partei war.

Auf diese Weise war es für Tulpanow nicht schwer, seine Deutschlandpolitik, nämlich die rapide Bolschewisierung der Deutschen, aufs Intensivste zu betreiben: den Deutschen gegenüber durch seine Zeitungen, Filme, Theateraufführungen, Radiovorträge; den Russen gegenüber durch das "Parteiaktiv", das auch für die Höchstgestellten unter ihnen eine beständige Bedrohung war.

Sergej Tulpanow - mächtiger als Marschall Sokolowsky

Im Grunde war Tulpanow viel mächtiger als seine Vorgesetzten, auch als Marschall Sokolowsky, der die Stelle Shukows eingenommen hatte. Er war die graue Eminenz.

Und einer seiner Mitarbeiter sagte mir einmal: »Wenn Tulpanow nur über die Straße geht, dann hat es etwas zu bedeuten. Der Mann ist viel zu wichtig, als daß er es sich leisten könnte, auch nur zehn Minuten an Dinge, die politisch bedeutungslos sind, zu verschwenden.«

Tulpanow wollte Deutschland in drei Jahren erobern. So erklärte er, als er nach Berlin kam. Jede versöhnlichere Sprache war ihm verhaßt. Er kannte keine Kompromisse.

Seine Parole hieß: Kurs geradeaus, vorwärts unter dem siegreichen Banner Lenins und Stalins!

Die hoffnungslosen Versuche der gutgläubigen Amerikaner

Es kann kein Zweifel darüber bestehen; die Amerikaner versuchten alles, mit den Russen freundschaftlich zusammenzuarbeiten. Als sie nach Berlin kamen, waren sie bereit, auf deren Minderwertigkeitskomplexe Rücksicht zu nehmen, deren Verfolgungswahn Rechnung zu tragen.

Es schien uns von enormer Bedeutung für die Demokratisierung Deutschlands, daß die Deutschen erkennen sollten, wie einfach internationale Zusammenarbeit war, wenn man nur den guten Willen dazu hatte.

Die Amerikaner übersahen vieles.

Übersahen, daß schon in der ersten Zeit die sowjetischen Stellen niemals Auskünfte gaben, die man erbat - über den Verbleib von deutschen Kriegsverbrechern zum Beispiel; sie übersahen, daß gelegentlich amerikanische Soldaten verhaftet wurden, die sich ohne Erlaubnis in die Sowjetzone begeben hatten, und die dann erst nach langwierigen Verhandlungen freigelassen wurden.

Sie lehnten es ab, mit Berlinern, die ja noch eben unsere Feinde gewesen waren, über Russen, die ja unsere Bundesgenossen waren, auch nur zu diskutieren.

Aber die Russen übersahen nichts.

Und sie fanden bei jeder Gelegenheit, daß man ihnen Unrecht tat. Im amerikanischen Sektor Berlins wurden mehrere Kommunisten verhaftet, die ganz offensichtlich Spionage in den Verwaltungsämtern trieben.

Die Russen protestierten, obwohl sie das doch wirklich nichts anging. Sie verlangten plötzlich die Absetzung gewisser Angestellter des Magistrats, weil sie vermuteten, sie seien »den Amerikanern freundlich gesinnt«.

Die Russen machten, was sie wollten

Im Frühjahr 1946 hatten die Russen aus den westlichen Sektoren der Stadt heraus drei Richter verhaften lassen, die Entscheidungen gefällt hatten, welche den Kommunisten nicht paßten.

General Clay protestierte. Er glaubte damals noch - und wir glaubten es alle -, daß Proteste bei den Russen etwas nützten. Es schien auch in der Tat so.

Die kommunistische Presse, die bereits damals General Clay gelegentlich angriff, obwohl ursprünglich ausgemacht worden war, keine Besatzungsmacht dürfe dulden, daß eine deutsche Zeitung einen der anderen Okkupanten angreife, wurde nach solchen Protesten von den Russen wieder zurückgepfiffen. Aber es dauerte nicht lange, und die Angriffe wiederholten sich.

Sergej Tulpanow wollte jetzt ganz Berlin "erobern"

Dahinter steckte natürlich Tulpanow. Er hatte bei der zwangsweisen Verschmelzung der kommunistischen und der sozialdemokratischen Partei Pate gestanden.

Nun gedachte er, ganz Berlin zu »erobern«. Sodann war nach seiner Ansicht der Augenblick gekommen, den Sturm auf Westdeutschland anzutreten. Die westlichen Besatzungsmächte sollten gar nicht erst zur Besinnung kommen.

So machte sich Tulpanow, wie einst Goebbels, an die Eroberung Berlins. Es wurde den kommunistischen Zeitungen verboten, die Amerikaner oder Briten »Verbündete« zu nennen.

Sie waren von nun an »Imperialisten« und »Aggressoren«. Der Ton wurde ständig schärfer. Und damit machte Tulpanow einen Fehler, der noch entscheidender sein sollte, als seine bisherigen.

.

Tulpanow machte seinen ersten großen Fehler

Er öffnete dem Westen die Augen.

Die Amerikaner begannen, aus ihren Träumen von den »östlichen Verbündeten« zu erwachen. Sie begannen einzusehen, daß der Begriff »Zusammenarbeit« eine besondere Bedeutung für die Russen hatte.

Zusammenarbeit bestand darin, daß man sich ihren Wünschen fügte. Geschah dies nicht, dann »sabotierte« man die Zusammenarbeit. Die Amerikaner liebten eine offene Sprache: jeder sollte hören, was sie zu sagen hatten.

Auch die Russen liebten eine offene Sprache, und die hohen russischen Offiziere hatten in der Tat ein Arsenal an Schimpfworten bereit, mit denen General Clay und Oberst Howley, der amerikanische Stadtkommandant, nicht konkurrieren konnten.

Aber sie waren nicht für öffentliche Aussprachen. Sie waren für Ausschluß der Öffentlichkeit.

Die Berliner, die ja den Sitzungen in der Kommandantura nicht beiwohnen durften, die nur aus den Zeitungen erfuhren, was vorging, und nicht einmal immer das, durchschauten die Russen wesentlich früher als wir.

Vielleicht waren daran die Erlebnisse der ersten Friedenstage schuld, die Vergewaltigungen und Plünderungen, an die wir solange nicht glauben wollten.

Woran die Berliner wiederum nicht glauben wollten, war die Wirkung von mündlichen oder schriftlichen Protesten auf die Russen.