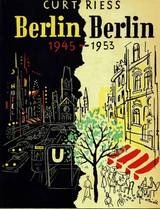

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Ganz Berlin wirkte irreal - unwirklich

Je länger ich in Berlin lebte, um so unwirklicher kam mir die Stadt vor. Sie wirkte auf mich gar nicht mehr wie eine Stadt, sondern eher wie eine Bühne, auf der Kulissen herumstanden.

Die Unwirklichkeit der Häuser, die nichts mehr waren als Fassaden, hinter denen alles weg gebombt war, hatte etwas Bedrückendes. Dabei wurde viel enttrümmert, aufgeräumt, ja, sogar schon wieder aufgebaut.

Es standen nun gewissermaßen zwei Städte Berlin, besser zwei Dekorationen, die nicht zu dem gleichen Stück zu gehören schienen. Da war das westliche Berlin, das insbesondere am Abend, wenn man die Ruinen nicht mehr sah und die Lichtreklamen das Elend verdeckten, wieder einigermaßen normal wirkte.

Da war der Osten mit seinen riesigen Stalinbildern, Spruchbändern, die über die Straßen gespannt waren, Transparenten, mit den zahllosen Pferdefuhrwerken, mit den Frauen, die statt eines Hutes ein Kopftuch trugen: das Ganze wirkte wie eine russische Provinzstadt.

Jeder kontrollierte jeden - nur noch komisch

Berlin war eben etwas Einmaliges, Unverwechselbares, mit keiner Stadt der Welt vergleichbar. Manchmal gab es pausenlose Kontrollen an den Sektorengrenzen, in der Untergrundbahn.

Wenn man aus dem Osten kam, wurde man zuerst von der Volkspolizei kontrolliert, ob man etwas unerlaubt ausgeführt hatte, dann von Herren in Zivil, die den Westberliner Zoll repräsentierten und wissen wollten, ob man etwas unerlaubt einführte.

Kinder spielten in den Ruinen. Sie gaben geradezu ideale Spielplätze ab, allerdings auch gefährliche, denn manchmal explodierte auch jetzt noch zurückgebliebene Munition oder eine Mauer brach plötzlich zusammen.

Es verging keine Nacht, ohne daß irgendwelche Verbrechen in diesen Ruinen begangen wurden. Meist Sexualverbrechen.

Die Homosexualität nahm in erschreckendem Maße zu. Junge arbeitslose Burschen montierten Zinn, Kupfer, Messing ab, gingen auf die Friedhöfe, schraubten die Schilder von den Grabsteinen ab, vergriffen sich an Grabfiguren, ja auch an kleinen Denkmälern, die in abgelegenen Straßen standen, verkauften die Beute an Händler.

Pensionsinhaber wurden täglich von Leuten bestürmt, ihnen ein Zimmer zu lassen, aber diese Leute hatten keinerlei Ausweise. Sie erklärten, sie seien politische Flüchtlinge aus der Ostzone, und wenn man ihnen keine Unterkunft gewähre, würden sie aus dem Fenster springen, denn: »Zurück können wir nicht!«

Im Osten regierte inzwischen die Angst - wie bei Hitler

In Ostberlin hatte man Angst, sich offen auszusprechen. Es gab ja überall Spitzel, namentlich russische Spitzel, und man hatte zu oft von Leuten gehört, die plötzlich verschwunden waren und niemals wieder auftauchten!

Und es gab ein paar kleine Cafes im Westen, in denen sich ganz regelmäßig Ostberliner trafen, um sich einmal richtig auszusprechen. Noch durften die Ostberliner in den Westen.

Besonders gefährlich war es, Westberliner Zeitungen in den Osten einzuführen; wenn eine solche Zeitung bei der Kontrolle gefunden wurde, konnte man sich unter Umständen auf mehrere Monate Gefängnis gefaßt machen.

Wenn die Westberliner in den Osten wollten

Überhaupt wurde für den durchschnittlichen Westberliner ein Besuch in Ostberlin immer abenteuerlicher. Viele wollten nicht darauf verzichten, in die dort gelegenen Theater oder die Oper zu gehen und rüsteten sich zu einem solchen Theaterbesuch wie zu einer Expedition aus.

Sie ließen alle Papiere mit Ausnahme des amtlichen Personalausweises zu Hause, desgleichen die Notizbücher oder Briefe und natürlich das Westgeld. Allenfalls steckten sie eine oder zwei Mark Westgeld in den Strumpf, damit sie nach der abendlichen Rückkehr in den Westen vielleicht noch eine Tasse Kaffee trinken konnten.

Bevor sie abfuhren, teilten sie noch ihren Freunden oder Familienmitgliedern mit, wo sie hin wollten, damit man nach ihnen forschen konnte, wenn sie verlorengingen.

Die Ostberliner durften immer wieder zurück

Für die Ostberliner hingegen bedeutete die Fahrt nach Westberlin kein Risiko. Es war nur eine Geldfrage, weil ja die Westmark (D-Mark) viel besser stand, als die Ostmark (Anmerkung : fast immer 1 D-Mark West = 5 bis 7 Mark Ost).

Wenn sich die Ostberliner etwas leisten wollten, kamen sie öfter über die Sektorengrenze und gingen in ein kleines, billiges Restaurant, um Kuchen und Schlagsahne zu essen.

Solche Leckerbissen gab es in Ostberlin nicht. Am Sonntag kamen viele Ostberliner nach Westberlin, um sich wenigstens die schönen Schaufenster anzusehen. Man konnte sie deutlich erkennen, sie waren viel ärmlicher gekleidet, als die Westberliner, sie waren entzückt von den herrlichen Dingen, die sie ausgestellt sahen, sie waren auch etwas neidisch, aber die sowjetische Propaganda tröstete sie mit dem Hinweis darauf, die Westberliner könnten das doch nicht kaufen, sie seien alle arbeitslos.

Die Arbeitslosigkeit war schon ein Problem

Das war zwar übertrieben, aber die Arbeitslosigkeit in Westberlin wuchs in der Tat. Und es gab viele Westberliner, die sich kaum noch etwas kaufen konnten, wenigstens nicht in Westberlin.

Sie fuhren, obwohl das verboten war, nach Ostberlin, nachdem sie ihre Westmark in Ostmark umgewechselt hatten. Die Westberlinerinnen ließen sich dort frisieren, maniküren, die Zähne in Ordnung bringen, Kostüme aus mitgebrachtem Stoff machen und Schuhe besohlen. Bei vielen langte es nicht einmal dazu, und sie mußten in den Osten fahren, um das billigere Brot dort zu kaufen.

In der Straßen- oder Untergrundbahn gab es dann Debatten zwischen den Fahrgästen, ob es recht oder unrecht sei, im Osten etwas zu kaufen. Viele meinten, es sei nicht recht, es sei unpatriotisch oder sogar Verrat.

Aber die anderen fragten zurück: Was sollen die armen Leute tun? Die Berliner, die zwischen Osten und Westen hin- und herpendeln mußten, weil sie hier lebten und dort arbeiteten, nannte man »Grenzgänger«.

.

Die Berliner »Grenzgänger«

Ihre Zahl war etwas zurückgegangen, doch es gab immer noch zwischen 150.000 und 200.000. Und in einem höheren Sinne waren ja eigentlich alle Berliner »Grenzgänger«, ob sie nun wollten oder nicht. Es war nicht ihre Schuld.

Nur eine Sorte von »Grenzgängern« verschwand langsam von der Bildfläche. Das waren die »Fräuleins«, jene junge Mädchen, die in der ersten Zeit nach dem Eintreffen der Amerikaner und Briten in Berlin mit den Soldaten und Offizieren zu Bett gegangen waren, weil sie Hunger hatten, oder weil sie, nachdem sie schon so viele Jahre durch den Krieg verloren hatten, sich endlich einmal ausleben wollten.

Die Soldaten und Offiziere, die zuerst gekommen waren, gingen bald in die Heimat zurück. Andere kamen. Und die Mädchen schliefen nun mit den anderen. Sie gingen von Hand zu Hand, sie fanden das völlig in Ordnung, denn irgend jemand mußte ihnen ja Schokolade, Nylonstrümpfe, Zigaretten oder auch Geld geben. Und wenn der Mann sie auch noch liebte, um so besser.

Die Geschichte von Lilo und Johnny

Da war die junge Lilo, die 1945 von Johnny, einem amerikanischen Leutnant verführt worden war - oder hatte sie ihn verführt? Er dachte wohl nicht viel darüber nach, für ihn war sie ein kleines Abenteuer, sie aber fühlte sich als seine Geliebte.

Johnny ging und bat seinen Freund Jack, sich um Lilo zu kümmern. Jack kümmerte sich. Und als nun auch er ging, kam ein neuer Johnny. Und was Lilo angeht, so war sie längst nicht mehr das kleine, hilfsbedürftige Berliner Mädchen, sie sah aus wie ein Mädchen aus New York oder aus Chikago.

Sie zog sich so an wie Amerikanerinnen, ihre Hände, ihr Haar, ihre Kleider, alles war amerikanisch, sie sprach englisch ohne den geringsten Akzent und in dem entsetzlichen Slang ihrer vielen Freunde. Man mußte sie schon genau beobachten, um zu merken, daß sie aus Berlin stammte.

Mit jedem Jahr bekam sie mehr Schliff, wurde selbstsicherer, sah immer mehr so aus, wie ihre Freunde und deren Freunde sich ihr Sweetheart vorstellten.

.

Die Berliner Mädchen waren erstaunlich lernfähig

Längst wußte sie, wie man diese Jungens behandeln mußte, um alles von ihnen zu bekommen und um sie ein wenig glücklich zu machen, denn auch das wollte sie. Sie war ihrem Freund treu.

Sie fühlte sich durchaus nicht als Prostituierte, die ihre Liebe verkaufte. Und nun, nach mehr als vier Jahren, war sie für ihren Freund durchaus nicht mehr ein Mädchen, mit dem man zu Bett ging und das man nach ein paar Tagen oder Wochen vergaß.

Sie war gern Sweetheart, und es war durchaus logisch, daß ihr Freund sie nun unbedingt heiraten wollte. Wenn das auch verschoben werden mußte, bis er nach Amerika zurückging, so lebten sie doch auch jetzt schon genau so, als wären sie verheiratet.

Lilo verfügte über das Geld, Lilo bekam alles, was sie wollte, Lilo entschied, ob man ins Kino ging oder zu Hause blieb, Canasta spielte oder Eis essen ging.

Nicht, daß Lilo besondere Reize besaß, die ihr Freund bei einem Mädchen seiner Stadt nicht hatte finden können. Sie hatte nur einen Vorteil: sie war hier in Berlin, die anderen waren viele tausend Kilometer weit fort.

Die Geschichte von Gitta

Ein weniger erfreuliches Schicksal erwartete Gitta, jenes schöne Mädchen, das sich ihre Freunde aus dem Offizierskorps der vier Besatzungsmächte holte.

Sie erfuhr viele vertrauliche Dinge, und es konnte nicht ausbleiben, daß sie sie weitererzählte. Man hielt sie daher für eine Spionin, aber das war sie nicht, sicherlich keine bezahlte Spionin.

Dergleichen wäre ihr viel zu billig gewesen. Sie spielte ihr gefährliches Spiel, weil es sie reizte, ihre Macht über Männer zu erproben, und weil es ihr eine große Genugtuung verschaffte, um wichtige Geheimnisse zu wissen.

Schließlich machte es ihr immer mehr Spaß, ihre eigene Meinung zum besten zu geben. Dabei hatte sie, genau genommen, keine eigene Meinung, ihre politischen Ansichten wechselte sie mit den Männern, die sie kennenlernte. Heute war sie für die Politik Washingtons, morgen für die von Paris.

und dann eine fatale Entscheidung

Schließlich wurde sie Kommunistin. Sie fühlte sich angewidert von dem Glanz der Besatzungskreise, in denen sie verkehrt hatte. Sie wollte nicht mehr auf Parties gehen, sie verschmähte amerikanische Zigaretten, Nylonstrümpfe und Whisky.

Der Kommunismus, das war doch wenigstens eine Idee, für die zu kämpfen es sich lohnte! Die Russen, das waren doch noch unverbrauchte, kräftige Männer, die vor Lebensfreude überströmten! Sie fand es lächerlich, noch immer von den Vergewaltigungen und Plündereien der ersten Zeit zu reden.

»Da lesen die Leute über Dschingis Khan und seine großartigen Gewalttaten und sind hingerissen«, belehrte sie mich. »Wenn sie aber im 20. Jahrhundert einen Dschingis Khan erleben, kriechen sie in ihre Mauselöcher! Ich nicht!«

Schließlich heiratete sie einen prominenten Kommunisten, der mit den Sowjets eng zusammenarbeitete. Das war im Sommer 1949.

Ein paar Monate später wurde der Kommunist gelegentlich einer Säuberungsaktion verhaftet. Gitta wurde ebenfalls von der russischen Geheimpolizei mitgenommen. Seither war sie verschwunden.

.

Es gab wieder mehr als genug zu essen -mit Folgen

ES ging den Berlinern nun schon wieder gut, vielleicht ein wenig zu gut, zumindest, was die Frage des täglichen Brotes anging. War es nicht erst gestern gewesen, daß unsere Nachbarn an Hungerödemen gelitten hatten?

Jetzt las man Annoncen in der Zeitung wie: »Schlank wie eine Venus - nur durch Minus. Minus-Dragees, das bewährte Mittel für Schlankheit!« und: »Gesund und schlank durch Richter-Tee, hochwirksam auch als Drix- Tabletten!«

»Magenbeschwerden nach dem Essen? Biserierte Magnesia!« Und: »Schlank macht jung. Schnelle, gesunde Gewichtsabnahme ohne Hungerkur durch Ipexan Schlankheitsperlen.«

Soweit waren wir schon wieder. Nicht nur in Berlin, sondern viel mehr noch im westlichen Deutschland. Und da die Leute wieder satt zu essen bekamen, vergaßen sie nicht nur, daß dies eigentlich eine Folge der amerikanischen Marshall-Hilfe war, sondern auch, daß sie noch vor zwei Jahren gehungert hatten. Und mit der Erinnerung an den Hunger verlosch die Erinnerung an die Niederlage.

Hatte es überhaupt eine Niederlage gegeben?

Plötzlich tauchten Politiker auf oder Männer, die sich so nannten, und erklärten, daß Hitlers Niederlage kein Versagen des Faschismus gewesen sei, sondern eine Folge des »Verrats und der Sabotage der Widerständler«.

Aber diese guten alten Nazis - es gab nicht sehr viele - die wieder Morgenluft witterten, oder davon überzeugt waren, »daß die Zeiten sich geändert hatten«, waren nicht so gefährlich wie jene anderen, die zahlreicheren, die jede Unterhaltung mit den Worten begannen: »Ich war zwar niemals Nazi, aber ...« und die jede Unterhaltung mit den Worten endeten: »Da könnte man ja direkt Nazi werden ...«

Und es gab wieder merkwürdige Ansätze ...

»Ich war schon im Kriege bei der Berliner Verkehrsgesellschaft«, erzählte mir eine Straßenbahnschaffnerin. »Und ich hätte den Posten nie wieder angenommen, hätte ich geahnt, wie die Zustände jetzt sind. Im Kriege wurde prima für uns gesorgt. Solche Idioten, wie sie heute in leitenden Stellungen sitzen, hat es zur Nazizeit doch nicht gegeben. Erzählen Sie mir nichts von der Demokratie! Erst mal besser machen, dann eine große Klappe riskieren!«

.

Story Nummer 2

Eine Medizinstudentin, die tagsüber Empfangsdame bei einem Arzt war, um sich ihr Studium zu verdienen: »Die Zustände an der Universität schreien ja zum Himmel! Überall Unfähigkeit! Und das sind die berühmten Antifaschisten! Je mehr ich mich umsehe, um so mehr muß ich erkennen, daß Hitler viele gute Ideen hatte. Und auch die Voraussicht dessen, was in Deutschland nach der Niederlage geschehen würde, kann man ihm nicht absprechen!«

Story Nummer 3

»Ich komme viel auf den Ämtern herum«, erzählte ein Schwerkriegsbeschädigter Ingenieur. Was dort an Schafsköpfen sitzt, ist nicht wiederzugeben. Dumm, unfähig, eingebildet! Und das wollen demokratische Beamte sein. Da lobe ich mir die ehrlichen und unbestechlichen Leute von früher! Ich muß schon sagen, viele Maßnahmen von Hitler waren vielleicht brutal, aber doch richtig. Heute ... heute ... heute könnte man direkt zum Nazi werden!«

Story Nummer 4

Eine ältere Sängerin: »Ich war unter Hitler dreimal wegen staatsgefährlicher Umtriebe in Haft. Ich habe vor dem Volksgerichtshof gestanden mit Handschellen und allem, was dazu gehört. Jetzt war ich mehrere Male bei Sitzungen der Entnazifizierungskommission anwesend. Ich muß schon sagen, lieber ein paarmal vor dem Volksgerichtshof, als einmal vor solcher Kommission. Und kommt einer, der die Richter bestochen hat, dann ist alles, was bei der letzten Sitzung falsch war, auf einmal in Ordnung!«

Story Nummer 5

Ein Chemiker, vierzig Jahre alt: »Aus den Internierungslagern verschwinden plötzlich und spurlos die deutschen Wissenschaftler. Wohin? Gewiß, auch nach Rußland, aber doch vor allem nach Amerika und nach England. Dabei spielt es keine Rolle, ob einer Nazi war oder nicht. Ich habe in einem Laboratorium gearbeitet und war der einzige von vierzehn Wissenschaftlern, der kein Nazi war. Schließlich bin ich geflohen, weil ich Angst hatte, daß ich nach Rußland abtransportiert würde. Wäre ich Nazi gewesen, säße ich wahrscheinlich auf einem bedeutenden Posten in Amerika!«

Story Nummer 6

Ein Herr in einer Bar, der ein wenig zuviel getrunken hatte und nicht glücklich schien: »Wissen Sie, früher war es doch viel schöner. Man soll nicht sagen, daß alles schlecht war unter Hitler. Wenn nur der Krieg nicht gekommen wäre! Aber die Engländer wollten ja den Krieg! Sie wollten eben unsere Konkurrenz loswerden! Warum haben sie sich nicht mit uns zusammengetan, um den Bolschewismus für immer zu vernichten?«

Die Bardame, die dem Gespräch zuhörte: »Ich höre immer, wir Deutschen hätten sechs Millionen Juden umgebracht. Wer hat sie denn gezählt? Aber ich habe gezählt, ich habe sechsunddreißig Mitglieder meiner Familie verloren, durch Bomben umgekommen und von den Russen ermordet. Wir fühlen uns nicht mehr schuldig wegen der toten Juden! Wir haben selbst zuviel gelitten!«

.

Story Nummer 7

Ein Mann im Vorzimmer eines bekannten Zahnarztes: »Die Regierung in Bonn muß etwas tun, um ihre Autorität zu wahren. Vor allem dürfen keine Landesverräter in der Regierung sitzen. Hitler hatte ja sicher nicht immer recht, aber die Leute, die seinen Sturz planten, das waren doch eben Verräter. Alle solche sogenannten Widerständler müßten genau geprüft werden, auch die Leute aus den Konzentrationslagern, bevor man ihnen eine Stellung gibt...«

.

Die neuen Deutschen Witze

Der neue Nazi spielte in deutschen Witzen wieder eine große Rolle. Aber die meisten Witze wurden nicht auf Kosten der neuen Nazis gemacht, sondern von ihnen, und natürlich auf Kosten der Briten, Franzosen, Russen, vor allem aber auf die der Amerikaner. Da waren vor allen Dingen gewisse Conferenciers.

Conferencier sein, heißt frech sein. Wer unter Hitler frech war, befand sich sehr plötzlich nicht mehr auf der Kabarettbühne, sondern im Konzentrationslager. Das war nun vorbei. Nun konnten die Conferenciers den Mund aufmachen und frech sein. Auf Kosten von wem? Nicht auf Kosten der Nazis. Das war ja vorbei.

Also auf Kosten derjenigen, die Nazis vertrieben hatten, der Truppen, die das Land besetzt hielten. Besetzt? Unterdrückt? Natürlich! Das durfte man ja jetzt sagen, jetzt, da man keine Angst mehr vor den Nazis zu haben brauchte.

.

Es gab auch "verunglücktes" Kabarett

In Berlin brachte es tatsächlich einer fertig, während der Blockade ein Chanson über die Luftbrücke zu machen, aus dessen Refrain hervorging, daß die Berliner über die Luftbrücke ein Viertelpfund Käse geliefert bekamen. Eine wahrhaft komische Umschreibung des Wortes »Lebensrettung«.

Es war nicht das geringste Risiko dabei, aber der Kabarettist tat, als ob über die Alliierten zu spaßen nicht ungefährlich sei. Er blinzelte mit den Augen, wurde leise und ließ den Eindruck entstehen, als könne er noch viel mehr sagen, wenn er es nur wagen dürfte!

Man hätte Tränen lachen können, wenn es nicht so symptomatisch für eine ganze Entwicklung gewesen wäre, und für eine sehr gefährliche Entwicklung.

.

Ein Kriegs-Rückkehrer ist fassungslos vor Erstaunen

Ein Mann, der um jene Zeit aus der russischen Kriegsgefangenschaft nach Berlin zurückkam, äußerte sich mir gegenüber, fassungslos vor Erstaunen:

»Auf meinem ersten Rundgang inspizierte ich die Zeitungskioske. Auf der Titelseite fast jeder Zeitschrift, die ich in die Hand nahm, prangte das Bild Hitlers. Hitler im Kreise seiner Mitarbeiter, Hitler mit einem hübschen Mädchen, Hitler auf dem Obersalzberg, Hitler in der Reichskanzlei, Hitler ernst, Hitler lächelnd, Hitler mit Goebbels, Hitler mit Göring ... und was alles über ihn geschrieben wurde! Was er gerne aß, was er nicht gern aß, wen er liebte, wie er war, wenn er in Zorn geriet, wie er war, wenn er diktierte, wenn er einschlief, wenn er aufwachte ... es scheint, als sei Hitler nie so populär gewesen. Wollen die Leute das alles wirklich wissen?«

.

Als die Enthüllungswelle entgleiste

Die Enthüllungswelle war wohl zu Anfang nichts als die Reaktion auf die Verbotswelle der dreißiger Jahre. Jede Diktatur liebt verhängte Fenster, mehr noch, sie braucht sie. Das Dritte Reich war keine Ausnahme. Am Anfang aller Dinge stand die Zensur. Goebbels hatte darüber zu entscheiden, was gesagt werden durfte und was nicht gesagt werden durfte.

Solange er regierte, hatten die Deutschen keine Möglichkeit, sich interessante Informationen über die Männer zu verschaffen, die sie regierten. Sie wußten über sie wesentlich weniger, als zum Beispiel die amerikanischen oder britischen Zeitungsleser.

Und auch als der Krieg zu Ende war, lernten die deutschen Durchschnittsleser die Hintergründe des Zeitgeschehens kaum oder gar nicht kennen. Und dann plötzlich, gleichsam über Nacht, kamen die Enthüllungen.

Sie berichteten alle: die Kammerdiener, Köche, Sekretärinnen oder, wie sie sich ständig nannten, die »Geheimsekretärinnen«. Wenn sie den zehnten Teil von dem, was sie zu wissen vorgaben, wirklich gewußt hätten, wären sie wissender als die meisten Minister des Dritten Reichs gewesen, was allerdings wiederum nicht allzu viel gesagt hätte.

.

In Berlin war es noch erträglich, aber im Westen ..

Die Gerechtigkeit gebietet zu sagen, daß die Nazienthüllungen in Berlin weniger gelesen wurden und die nazistischen Kabarettprogramme in Berlin seltener waren als in Westdeutschland.

.

Wachsende Ressentiments gegen die Amerikaner

WIR in Berlin konnten etwas beobachten, was die Menschen im Westen nicht beobachten konnten; daß nämlich die Entwicklung im Osten eine ganz ähnliche war wie die im Westen.

Auch hier wuchsen die Ressentiments gegen die Amerikaner und die anderen westlichen Besatzungsmächte. Das war nicht weiter erstaunlich. Erstaunlich war, daß auch der Neo-Nationalismus sich immer stärker entwickelte.

Die anti-amerikanischen Angriffe in der sowjetisch lizenzierten Presse hatten schon frühzeitig eingesetzt, und der Weg von der »Clique von Monopolisten« zu den »Luftgangstern« war nicht weit gewesen.

Noch vor dem Beginn der Blockade hatte dann die östlich orientierte Presse festgestellt, daß überhaupt nur die sowjetische Armee den Krieg geführt oder gewonnen habe, während die Amerikaner nichts anderes zu dem Siege beigesteuert hatten, als einen sehr verabscheuungswürdigen Bombenkrieg gegen die Zivilbevölkerung.

.

Keine Verständigung mehr zwischen Osten und Westen

Eine Verständigung zwischen Osten und Westen in Berlin war schon deshalb nicht mehr möglich, weil ihre Zeitungen zwei ganz verschiedene Sprachen sprachen.

Das bekannte Wort George Bernhard Shaws, daß die Engländer und Amerikaner durch nichts getrennt seien als durch die gemeinsame Sprache, hätte damals viel mehr für Ost- und Westberlin gelten können.

Es war einfach so, daß man dort unter den gleichen Worten etwas ganz verschiedenes verstand.

Im Westen bedeutete »Freiheit« die Freiheit der Rede, Religion und der Presse. Im Osten bedeutete sie »Freiheit von der monopolkapitalistischen Herrschaft«.

Wenn man in Westberlin von »Knechtschaft« sprach, dachte man an das sowjetische System der Folterungen und Lager. Wenn man im Osten von »Knechtschaft« sprach, meinte man die »Knebelung der fortschrittlichen Menschen durch die westlichen Besatzungsarmeen«.

Wenn jemand im Osten Berlins mit einer westlichen Zeitung in der Hand angetroffen wurde, konnte er wegen Kriegshetze auf mehrere Monate ins Gefängnis wandern, und die Ostpresse fand das durchaus in Ordnung.

Wenn Kommunisten im Westen Aufrufe verteilten, die zu revolutionären Akten aufriefen und vielleicht ein oder zwei Wochen Gefängnis dafür bekamen, schrie die Ostpresse empört auf.

.

Völlig unterschiedliche Nachrichten in West und Ost

Schließlich kam es soweit, daß die Ostzeitungen und die Westzeitungen überhaupt nichts mehr miteinander gemein hatten, als daß sie beide auf Papier ungefähr gleicher Größe gedruckt wurden.

Die westlichen Zeitungen brachten die wichtigsten Nachrichten. Die östlichen hatten sich völlig dem sowjetischen Vorbild gleichgeschaltet. Sie brachten nur noch wenige Nachrichten und nur diejenigen, die ihnen gerade politisch wichtig erschienen.

Es war unmöglich, nach der Lektüre solcher Zeitungen auch nur einigermaßen zu wissen, was in der Welt vorging. Ich las diese Zeitungen täglich und gründlich, und ich stellte fest, daß es nicht einmal mehr mir möglich war, aus ihnen zu entnehmen, was in der östlichen Welt vor sich ging.

Zeitungsartikel formuliert wie "Verhöre"

Sie waren nichts anderes als - Verhöre. Die Fragezeichen hinter den Artikelüberschriften häuften sich, und wo sie nicht de facto dastanden, konnte man sie sich dazu denken.

Indem ich sie las, hatte ich das unangenehme Gefühl, vor einem russischen Kommissar zu stehen und ausgefragt zu werden.

»Hast du dein Arbeitssoll erfüllt?« »Hast du Extraschichten eingelegt, um den Fünf jahresplan oder irgendeinen anderen Plan mit erfüllen zu helfen?« »Sorgst du durch Teilnahme an Schulungskursen dafür, daß sich dein gesellschaftliches Bewußtsein entwickelt?« »Bist du schon Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft?« »Setzt du dich täglich für den Frieden ein?«

Schlagworte, Aufrufe und Beschimpfungen

Die Eintönigkeit der ständig sich wiederholenden Schlagworte, Aufrufe und Beschimpfungen hätte, so sagte ich mir, längst dazu führen müssen, daß niemand diese Zeitungen mehr las. Nur war es nicht ganz so.

Denn da man im Ostsektor nicht wagen konnte, westliche Zeitungen zu lesen, und da man ja irgendeine Zeitung lesen mußte, schon um herauszufinden, welche Lebensmittel es in der betreffenden Woche zu kaufen gab, las man östliche Zeitungen eben doch.

Die kommunistischen Journalisten wußten sehr wohl, daß sie keine Chance hatten, zu überzeugen. Aber sie konnten ermüden, abstumpfen und dadurch einlullen. Die immerfort wiederholten Phrasen, mochten Sie auch noch so blöd sein, wirkten abstumpfend.

Die immerfort wiederholten Aufforderungen, dies oder jenes zu tun oder nicht zu tun, wirkten schließlich suggestiv. Die Bewohner von Ostberlin waren am Ende bereit, dies oder jenes zu tun, was man von ihnen verlangte.

Es war einfach bequemer, es war nicht so aufregend, als immer dagegen zu sein. Sie begannen zu reden, wie die Zeitungen schrieben, die sie lasen. Die deutsche Sprache in ihrem Munde war eine andere als diejenige, die sie gelernt hatten. Nur wußten sie es selbst nicht.

.

Und dann die nationalistischen Phrasen - wie bei Hitler

Sicher half bei diesem Prozeß jener Trick der Russen und der Kommunisten, die Menschen wieder auf sich selbst stolz zu machen durch den Gebrauch der nationalen und nationalistischen Phrasen, durch Entfesselung des ganzen nationalistischen Rummels.

Es ist kein Zufall, daß, als die "Deutsche Demokratische Republik" im Oktober 1949 gegründet und Wilhelm Pieck zum Präsidenten ausgerufen wurde, sich ähnliche Szenen abspielten wie damals, im Jahre 1933, als Hitler Reichskanzler wurde.

Auch diesmal gab es Fackelzüge, und die Zeitungen überschlugen sich vor Begeisterung, indem sie die gleichen Superlative gebrauchten wie damals:

»Keiner unter unseren 65 Millionen Landsleuten wäre würdiger gewesen, die Deutsche Demokratische Republik zu vertreten als der Deutsche Pieck, der Demokrat Pieck, der Republikaner Pieck, dessen Leben für Demokratie und Republik ohne Bruch und wie aus einem Guß verlief, und dessen kompromißloser Einsatz für den Frieden vor, in und zwischen den Weltkriegen ihn zum weithin sichtbaren und in der ganzen Welt verehrten Repräsentanten des deutschen Friedenslagers gemacht hat«,

schrieb die kommunistische »Berliner Zeitung«.

»Über das Dasein unseres Präsidenten berichten, das heißt, Deutschland auf seinen Wegen über alle Höhen und Tiefen dieses an dramatischen und tragischen Ereignissen überreichen Jahrhunderts zu begleiten ...«

Das Ergebnis : ein verbitterter und enttäuschter Pieck

Schwülstiger, pathetischer war unter Hitler auch nicht geschrieben worden. Freilich: ein paar Stunden nach den Fackelzügen blieb ein alter, verbitterter und enttäuschter Politiker zurück: Pieck.

Er hatte gerade einen Brief an seinen alten Freund, den sowjetischen Marschall Woroschilow geschrieben und ihn gebeten, doch bald einmal nach Berlin zu kommen: es sei nicht alles so, wie es sein sollte; die alten Parteigenossen, die zu ihm kamen, bestätigten es ihm täglich.

Sie brachten ihre Beschwerden, Bittbriefe und Vorschläge: aber meistens kamen sie gar nicht an ihn heran.

Wilhelm Pieck, der Präsident, wurde ausgelaugt

Pieck war sehr in Anspruch genommen. Er wurde um acht Uhr geweckt, frühstückte um acht Uhr dreißig, mußte einige offizielle Besuche um neun Uhr empfangen und fuhr um zehn Uhr dreißig mit einer riesigen SIS-Limousine fort, die ihm die Russen geschenkt hatten.

Um elf Uhr traf er im Hauptquartier der SED ein. Das Haus wurde von den Ostberlinern scherzhaft der »Glaspalast« genannt, weil es dort bereits Doppelfenster gab zu einer Zeit, da die Fenster der übrigen Häuser in Ostberlin noch mit Pappe vernagelt waren. Besprechungen bis zwölf Uhr und dann die Pressekonferenz, wo die Chefredakteure der kommunistischen Zeitungen Berlins erfuhren, was sie zu schreiben hatten und was nicht. Dabei schlief Pieck gewöhnlich ein.

»Man weckt mich fast nie«, sagte er, »ich bin ja nur der Präsident.« Um ein Uhr aß er, schlief eine Stunde, diesmal offiziell, dann gab es repräsentative Besuche bei der sowjetischen Militärverwaltung, in Parteischulen und Fabriken.

Das war das Lebensende des Mannes, der ein Leben lang konspiriert und Revolutionen vorbereitet hatte, der den Ersten Weltkrieg teils im Zuchthaus, teils in der Emigration verbracht und sofort danach den großen kommunistischen Aufruhr mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg inszeniert hatte und nur durch ungeheure Kaltblütigkeit dem Tode entgangen war.

Er war auch glücklich genug, den Nazis zu entwischen, die ihn direkt nach Hitlers Machtergreifung verhaften wollten, aber nur Ernst Thälmann fanden. Pieck ging nach Paris und schließlich, als der Krieg näher rückte, nach Moskau.

Stalin hatte gerade einen Pakt mit Hitler geschlossen, und jede Zusammenarbeit mit Deutschen hätte ihn und den Pakt kompromittiert. Infolgedessen wurden die deutschen Kommunisten in Moskau nicht gerade gut behandelt. Die einzige Ausnahme war Pieck selbst.

Stalin begriff sofort, daß er, wenn es später einmal anders käme, Pieck brauchen würde. Die anderen Größen der deutschen Partei, die sich in Moskau befanden, waren vom Kreml gemachte Größen, wie zum Beispiel Walter Ulbricht, in den Jahren vor Hitler ein unbedeutender Abgeordneter des sächsischen Landtages, ein Parteisekretär zweiter Klasse, der niemals die Massen hinter sich hatte.

Pieck war nicht aus dem Büro der Partei, sondern aus der Arbeiterbewegung, aus dem Volke selbst gekommen, Pieck war wirklich populär, und im Kreml wußte man das.

.

Pieck wurde nach Stalingrad "vorgeschickt"

Deshalb wurde er nach Stalingrad vorgeschickt, um das Komitee »Freies Deutschland« gründen zu helfen, zusammen mit seinen ewigen Gegnern, den deutschen Militärs. Deshalb wurde er sofort nach Kriegsende nach Berlin zurückgeschickt.

»Ich sah die Ruinen und war erschüttert«, sagte er mir damals. »Ich wußte, daß die kleinen Leute betroffen worden waren und jetzt hungerten und froren. Trotzdem waren diese ersten Tage in Berlin die schönsten meines Lebens. Jetzt kamen die Kameraden von früher, die noch am Leben waren, weil sie sich versteckt gehalten hatten. Wir sprachen von den guten alten Zeiten. Ich spürte, wie froh sie waren, daß ich zurückgekehrt war. Sie wußten sehr wohl, daß die anderen, Ulbricht und seine Freunde, nichts waren als Botenjungen, die die Befehle der Russen ausführten ...«

Als Pieck zurück nach Berlin kam .....

Piecks glückliche Zeit dauerte nicht lange. Er zog bald in eine Villa, die in einem von Stacheldraht umzäunten Terrain lag. Um zu ihm zu gelangen, mußte man eine Barriere mit sowjetischen Soldaten passieren. Niemand durfte Pieck sehen, der keinen von den Russen ausgestellten Ausweis besaß.

Pieck war plötzlich isoliert. Denn auch die Russen, die er gekannt hatte, die mit ihm nach Berlin gekommen waren, waren nicht mehr da; sie waren nach Moskau zurückgekehrt.

Der Mann, mit dem er jetzt verhandeln sollte, war Oberst Tulpanow. Niemand konnte mit Oberst Tulpanow verhandeln. Der war nur gewohnt, Befehle zu empfangen und zu geben.

Pieck war nicht der Mann, der Befehle gern entgegennahm. Er fühlte sich als Vertreter der Arbeiterschaft, und er dachte gar nicht daran, seinen Mund zu halten, wenn es darum ging, über die Leiden der arbeitenden Klasse in der Ostzone zu reden.

Wer widerredet und nicht "verschwindet", wird eben Präsident

Unter diesen Umständen war es klar, daß man ihn früher oder später kaltstellen würde.

»Ich wurde Präsident. Nun, Sie wissen, was ein Präsident ist. Er fährt in einem großen Wagen spazieren und wohnt in einem Riesenschloß und hat nichts zu sagen!« vertraute er einem alten Freunde an.

Von Zeit zu Zeit gelang es dem alten Freunde, an ihn heranzukommen. Dann trank er eine Flasche Wein mit ihm, vielleicht auch zwei oder drei. Er trank ein wenig zu viel, der neugebackene Präsident.

Die Ärzte meinten, das sei nicht gut für sein Herz. »Aber man kann nicht immer allein sein und gar nichts tun«, sagte er. Und dann sagte er unvermittelt, ein wenig widerspruchsvoll: »Übrigens bin ich gar nicht unglücklich, auch einmal allein zu sein. Die vielen Menschen stören mich.«

Manchmal sprach er von seinem alten Freund Georgij Dimitroff, der ein halbes Jahr vorher ziemlich plötzlich gestorben war. »Er war einer der letzten von uns«, sagte Pieck dann, und man spürte, daß er sich in solchen Augenblicken noch einsamer fühlte als zuvor.

.