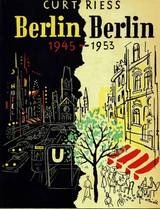

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Die sogenannte Entnazifizierung

Um diese Zeit hatte bereits die sogenannte Entnazifizierung begonnen, jener Versuch, Millionen Menschen nachträglich auf Herz und Nieren zu prüfen, der eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt war. Der Versuch hätte nur dann eine Chance gehabt, wenn die Nazis ehrlich genug gewesen wären zuzugeben, wie und warum sie Nazis geworden waren.

Diese Ehrlichkeit freilich konnte nur bei denen vorausgesetzt werden, die inzwischen begriffen hatten, daß sie einen Fehler gemacht und in gewissen Fällen sogar Schuld auf sich geladen hatten. Aber war nicht gerade im Falle solcher Menschen eine Entnazifizierung überflüssig geworden? Hatten nicht gerade sie den Prozeß bereits in sich selbst durchgemacht, den die Entnazifizierungsbehörde ihnen machen wollte?

Wir Amerikaner hatten damals bereits den Fragebogen eingeführt. Die Beantwortung von hundertzweiunddreißig Fragen sollte entscheiden, wer gut gewesen war und wer nicht, wer in Zukunft mitarbeiten durfte und wer nicht. Bald erschienen weitere sehr komplizierte Verordnungen, nach denen die Entnazifizierung vorgenommen werden sollte.

Auf einmal waren sie alle Opfer - wie die Östereicher auch ....

Die ehemaligen Nazis waren zuerst reichlich bedrückt, sie kamen sich als die eigentlichen Opfer Hitlers vor, und damals, als die Frauen und Kinder der von Hitler Ermordeten den Status der »Opfer des Faschismus« erhielten, wurde in Berlin das Wort geprägt: »Wir alle sind Opfer des Faschismus!«, womit die Nazis ganz besonders sich selbst meinten.

Aber sie blieben nicht lange »Opfer«. Gerade die Bestimmung, die es den besonders belasteten Nazis verbot, irgendeinen Beruf auszuüben, es sei denn, den eines Handarbeiters, wirkte sich sehr zu ihrem Vorteil aus. Damals erzählte mir der Weingroßhändler Fritz Claussen, der ein wilder Nazi und Blockwalter in seiner Straße gewesen war, er sei jetzt vom Gartenbauamt angestellt.

»Ich bin es ganz zufrieden, den Humus in einer Karre umherzufahren. Auf diese Weise bekomme ich Karte II. Als Weingroßhändler bekäme ich allenfalls Karte III und meine Frau Karte V. Und ich hätte vorläufig doch nichts zu tun. Außerdem ist es gut für meine Gesundheit, wenn ich eine Weile in der frischen Luft arbeite. Mein Hausarzt hat das auch gesagt!«

.

Man konnte die Menschen bestechen und auch kaufen

Sein Geschäft, das unter den Nazis geblüht hatte, war Claussen allerdings los. Ein Treuhänder wurde eingesetzt, um es weiterzuführen. Eigentlich durften Treuhänder für Nazigeschäfte mit den ehemaligen Inhabern nichts zu tun haben. Aber der Treuhänder im Falle Claussen, und wohl nicht nur in diesem, kümmerte sich nicht um diese Bestimmung.

Er versorgte Claussen mit Geld. Denn, so vermutete er, eines Tages würde Claussen sein Geschäft wohl doch wieder zurückbekommen, und dann würde er sich dem Treuhänder gegenüber vielleicht dankbar erweisen.

Claussen hatte jedenfalls keinen Grund, besonders bedrückt zu sein. Vielleicht hätte er größere Schwierigkeiten gehabt, wenn er den Russen in die Hände gefallen wäre.

.

Auch hier waren die Russen unehrlich oder gar falsch

Aber auch die Russen waren keineswegs so unerbittlich gegen die Nazis, wie ihre Propaganda während des Krieges das hätte vermuten lassen.

Im Gegenteil; wenn sie einen Nazi brauchen konnten, stellten sie ihn gleich in ihre Dienste. Sie taten das nicht einmal ungern, denn auf diese Angestellten konnten sie sich dann völlig verlassen. Ich denke da zum Beispiel an einen früheren Gestapobeamten, der von den Russen eine nicht unwichtige Stellung innerhalb der Berliner Polizei erhielt.

Wohin hätte er fliehen sollen, wenn er sich von den Russen hätte absetzen wollen? Im amerikanischen oder britischen Sektor von Berlin wäre er sofort ins Gefängnis gekommen.

.

Die Russen mußten nur warten - auf Denunzianten

Im übrigen machten die Russen es sich leicht. Sie improvisierten. Sie warteten auf Denunzianten, die kamen, um diesen oder jenen Nazi und seine augenblickliche Adresse zu verraten. Dabei handelte es sich in den seltensten Fällen um prominente Nazis, die es aus begreiflichen Gründen vorgezogen hatten, Berlin zu verlassen, bevor die Russen gekommen waren.

Es handelte sich fast durchweg um solche, die später unter den Begriff »Mitläufer« zusammengefaßt wurden. Die Russen sammelten auf diese Weise Zehntausende solcher kleinen Nazis in ihren NKD-(NKD = rusischer geheimdienst) Kellern, schickten sie dann nach Polen oder in die Sowjetunion oder in eines der alten Konzentrationslager, die sie im Geiste ihrer (nationalsozialistischen) Gründer weiterführten.

Die russische Propaganda lügt unentwegt

Dies alles geschah, obwohl die Russen in Berlin vom ersten Tag an gegen den Begriff der Kollektivschuld propagandistisch angegangen waren. So war es jedenfalls in allen Zeitungen zu lesen, die sie herausgaben oder durch ihre Mittelsmänner, die deutschen Kommunisten, herausgeben ließen.

Langsam wurde aus diesen Blättern, die zuerst wenig mehr als Mitteilungsblätter der sowjetischen Militärregierung in Berlin waren, so etwas wie Zeitungen, in denen sich sogar, eingeschachtelt zwischen zahllosen Leitartikeln, gelegentlich auch die eine oder andere Nachricht fand.

Übrigens legten sich die Sowjets lange nicht auf eine bestimmte Propagandalinie fest. Sie sprachen ganz allgemein von »Entmilitarisierung«, »Demokratisierung«, »Entnazifizierung« und davon, daß Deutschland ein »fortschrittliches Land« werden müsse, dann werde es auch blühen und gedeihen.

.

Bei den Russen immer zwischen den Zeilen lesen

Erst später sollten die Berliner begreifen, daß diese schönen Worte für die Russen etwas ganz anderes bedeuteten, als für die Amerikaner, Briten oder Franzosen.

Die Russen bemühten sich, »volkstümlich« zu sein. Und die Offiziere, die für Zeitungen und Propaganda verantwortlich waren, begriffen recht schnell, schneller zum Beispiel als wir Amerikaner, daß nur die Deutschen selbst den Ton finden konnten, der auf die anderen Deutschen Wirkung hatte.

So versuchte man denn in den Zeitungen, das äußere Bild und den Ton jener Zeitungen zu kopieren, die im Vor-Hitler-Berlin populär gewesen waren; und man holte sich einige Journalisten aus jener Zeit, die während des Dritten Reiches verboten gewesen waren, soweit diese noch in Berlin lebten oder überhaupt lebten.

Einer von ihnen, der bekannte Journalist Gerhard Grindel, wurde eines Tages plötzlich von einem aus Moskau importierten deutschen Kommunisten besucht, der ihn aufforderte, an der Zeitung der Roten Armee mitzuarbeiten. Grindel lehnte dankend ab, er sei nun mal kein Kommunist, und er glaube auch nicht, daß er noch einer werden würde.

Darauf wurde ihm bedeutet: »Wir wissen, daß Sie kein Kommunist sind. Wir legen auch nicht den geringsten Wert auf Kommunisten. Wir legen nur Wert auf gute Journalisten.«

»Aber ich bin Zivilist«, gab Grindel zu bedenken. »Ich möchte ungern eine Zeitung für irgendeine Armee der Welt machen.« »Sie sind Deutscher! Seien Sie versichert, daß die Herausgeber der Zeitung, die Offiziere der Roten Armee, Ihren Standpunkt als Deutscher respektieren werden!«

Ein bißchen (Nach-) Druck und schon sind sie gefügig

Danach hatte Grindel keine Wahl mehr, er mußte sich, mit anderen Berliner Journalisten, in einer Villa am östlichen Rande der Stadt einquartieren lassen. Jeden Morgen fuhr man ihn und die anderen Redakteure in die Stadt, jeden Abend wieder zurück. Die Mahlzeiten waren ausgezeichnet. Grindel bekam soviel Fleisch und Butter wie er wollte.

Die sowjetischen Offiziere versäumten nie, darauf hinzuweisen, wie ausgezeichnet die Rote Armee ihre Gäste verpflege. Aber die Deutschen wußten sehr wohl, daß es sich hier nicht um Vorräte der Roten Armee handelte, sondern um deutsche Konserven, vermutlich Restbestände des deutschen Heeres. Als diese zu Ende waren, wurde das Essen sehr viel schlechter.

Alleine Moskau bestimmte, was da geschrieben wurde

Auf der Redaktion redeten sich die Kommunisten untereinander als Genossen an. Grindel aber, der der Chef des lokalen Teils war, wurde als Herr angeredet. Man war offen zu ihm, es gab keine Geheimnisse, in die er nicht eingeweiht wurde, ja, er konnte mit dem Major Feldmann, einem russischen Intellektuellen, der sich als Zensuroffizier betätigte, über alle möglichen Fragen diskutieren.

Später änderte sich das. Major Feldmann und auch die anderen Russen zeigten sich verschlossen, schließlich sogar feindlich gesinnt. Grindel mußte nun oft feststellen, daß ganze Artikel, die er geschrieben hatte, bis zur Unterschrift umredigiert worden waren oder gar nicht erschienen.

Durch einen reinen Zufall fand er heraus, daß im Stockwerk unter ihm eine aus Moskau zurückgekehrte deutsche Redakteurin saß, die das gesamte Material, das er zu bearbeiten hatte, noch einmal bearbeiten mußte, und die dann entschied, was erscheinen und was nicht erscheinen sollte.

Er selbst war nur noch eine Marionette, im besten Falle ein Aushängeschild. Sie, von deren Existenz er nichts gewußt hatte, war der wahre Chef des lokalen Teils.

.

Vertrieben aus der Heimat wegen der Kollektivschuld

WÄHREND die Russen nicht müde wurden, in den Zeitungen, die sie herausgaben, zu erklären, es könne von einer Kollektivschuld der Deutschen keine Rede sein, handelten sie genau so, als sei diese Kollektivschuld bereits erwiesen.

Täglich und stündlich mußten Tausende und Zehntausende von Deutschen, die in der Tschechoslowakei, in Polen und in anderen Ostgebieten gelebt hatten, innerhalb weniger Stunden ihre alte Heimat verlassen, weil andere Deutsche dort furchtbare Verbrechen verübt hatten.

Vor den Berliner Bahnhöfen standen lange Züge von Güter- und Viehwagen, vollgestopft mit Flüchtlingen, die nicht wußten, wohin sie sollten. Irgendwohin mußten sie ja, aber niemand wollte sie aufnehmen. Berlin, auf das sie gehofft hatten, durfte sie gar nicht aufnehmen, so jedenfalls lautete der Befehl der Alliierten Militärbehörden.

Ein hoffnungsloser "circulus vitiosus"

Die meisten Flüchtlinge versuchten es trotzdem, in Berlin unterzukommen. Sie kletterten aus ihren Güterwagen, schlichen sich die Gleise entlang und kamen so in die Bahnhöfe hinein. Ach, die Bahnhöfe von Berlin waren niemals modern oder schön gewesen, aber jetzt, da sie halb zerstört waren, da den riesigen Hallen die Glasdächer fehlten, wirkten sie gerade trostlos.

Für die Flüchtlinge hatte das den Vorteil, daß es keinerlei Sperren gab. War man erst einmal im Bahnhof, dann war man auch schon in der Stadt. Und nun setzten die Heimatlosen ihre Wanderung durch Berlin fort.

Bald merkten sie: sie befanden sich in einem circulus vitiosus. Man bekam in Berlin keine Arbeitsgenehmigung, wenn man keine Lebensmittelkarten hatte, und man bekam keine Lebensmittelkarten, wenn man keine Zuzugsgenehmigung hatte, und eine Zuzugsgenehmigung bekam man nicht, wenn man keine Arbeit hatte, und auch dann nur schwer.

15.000 neue Flüchtlinge nach Berlin - pro Tag

Während des Sommers waren noch rund 15.000 Flüchtlinge pro Tag nach Berlin gelangt, jetzt im Winter wurden es weniger, immerhin etwa auch noch 10 000 täglich.

Aber nur wenige blieben. Die meisten versuchten schon nach wenigen Tagen, aus der Hölle Berlin herauszukommen. So kam die Stadt nie zur Ruhe. Auf den Straßen war ein ununterbrochenes Kommen und Gehen. Da war eine alte Frau, die sich mit ihren letzten Habseligkeiten dahinschleppte. Da war ein Mann mit einem Bein, der versuchte, einen Karren voll Hausrat hinter sich herzuziehen. Da war ein altes Ehepaar mit drei Kindern, vermutlich Enkeln. Wenn man diesen Menschen folgte, mußte man feststellen, daß sie in irgendwelchen Bahnhofsruinen verschwanden.

Zum Tauschen und Betteln aufs Land fahren

Aber auch die echten, seßhaften Berliner machten sich nun nach den Bahnhöfen auf. Sie wollten fortreisen. Nicht weit, es handelte sich nicht darum, Ferien zu machen, sie wollen nur aufs flache Land, zu Bauern, sie wollten etwas zu essen besorgen. Sie hatten ein Bettlaken mit sich, sie hofften, es gegen zwei Pfund Mehl einzutauschen. Sie hatten Schuhe, noch fast neu, für die sie Kartoffeln zu bekommen hofften.

Es war keine Seltenheit, daß sie zehn oder zwölf Stunden vor den Fahrkartenschaltern warten mußten. Fahrpläne gab es damals keine. Schließlich kam dann auch wohl irgendein Zug, keiner wußte, woher er kam oder wohin er ging. Das sprach sich dann schnell herum.

Und noch während der Zug langsam in die Halle glitt, sprangen die Wartenden schon auf - in die Güterwaggons und in die altmodischen Personenwagen, die schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden waren. Schnell mußten sie wieder herunter, denn der Zug war übervoll, die Fahrgäste hingen an den Trittbrettern, auf den Puffern, auf den Dächern. Aber die auf dem Bahnsteig Wartenden hatten Angst, daß sie nun, nach so langer Zeit, nun doch nicht mitkommen würden, sie wollten unbedingt in die Wagen hinein, sie drängten und stießen, es entstanden Kämpfe, Menschen wurden verletzt, totgetrampelt.

Dann, als schließlich alle drin waren, hieß es: Alle aussteigen! Denn die Lokomotive sollte umrangieren. Aber niemand stieg aus, niemand wagte es, seinen Platz zu riskieren.

Glück und Pech waren dicht beieinander

Einen halben Tag später fuhr der Zug wieder los. Wenn man Glück hatte, kam man innerhalb dieses Tages fünfzig oder sechzig Kilometer weit. Wenn man Pech halte, wurde auf der ersten kleinen Station die Lokomotive abgekoppelt.

Der sowjetische Bahnhofskommandant interessierte sich nämlich sehr für die Lokomotive, er wollte gern ein wenig auf ihr spazieren fahren. Er fuhr auch ein wenig auf ihr spazieren, vor und zurück, vor und zurück, während die im Zug zusammengepferchten Berliner warteten. Sie dachten gar nicht daran, auszusteigen oder zurückzukehren. Sie waren dumpf entschlossen, nicht ohne ein paar Kartoffeln oder etwas Mehl oder Butter zurückzukehren. Sie hatten hungrige Kinder zu Hause.

Ganz Berlin hungerte.

Die allgemein gefürchtete Karte V, die sogenannte »Sterbekarte«, die alle diejenigen bekamen, die nicht arbeiteten, garantierte pro Monat 9000 Gramm Brot, 600 Gramm Fleisch, 210 Gramm Fett.

Aber selbst die Karte I, die beste, die man überhaupt bekommen konnte, gab nur Anrecht auf 18.000 Gramm Brot, 3.000 Gramm Fleisch und 900 Gramm Fett in dreißig Tagen. Und wenn man wenigstens alles bekommen hätte, was auf den Karten verzeichnet stand!

Aber davon konnte keine Rede sein. Im russischen Sektor gab es meist an Stelle von Fleisch Heringe oder weißen Käse. In den westlichen Sektoren kamen die Waren für die Zuteilungen infolge Transportschwierigkeiten oft nicht zur rechten Zeit an.

Das bedeutete, daß man sich immer wieder anstellen mußte, und das war den Berufstätigen nicht möglich. Natürlich hätte man seine Karte auch einem Nachbarn mitgeben können - aber das erwies sich als »unpraktisch«.

Wenn einen sogar die Freunde im Stich ließen

Der Hunger war so furchtbar, daß auch der beste Freund einem alles wegaß, wenn er Gelegenheit dazu hatte. Wie eine Ironie mutete die Berliner die Nachricht an, die am 28. Februar 1946 in den Zeitungen stand, Präsident Truman habe die amerikanische Öffentlichkeit aufgefordert, weniger zu essen, und der ehemalige Präsident Hoover habe es als notwendig erklärt, daß die Vereinigten Staaten fünfundzwanzig Prozent weniger Weizen verbrauchten als bisher.

Aber man war gleichzeitig auch bestürzt. Die Berliner hatten geglaubt, daß der Reichtum Amerikas an Nahrungsmitteln unerschöpflich sei. Nun schien dies keineswegs der Fall zu sein.

Das würde sich natürlich auch auf Berlin auswirken! Bevor die Amerikaner weniger essen würden, würden sie den Berlinern weniger zu essen schicken. Das war eigentlich nur logisch. Der Hunger war um diese Zeit in Berlin furchtbar. Schlimmer noch, weit schlimmer noch war die Angst vor dem Verhungern. Sie überschattete alles. Sie war verantwortlich für mancherlei soziologische Phänomene.

- Anmerkung : In den uralten historischen US-amerikanischen Zeitungen von 1945, die wir geerbt hatten, finden wir ganz seltsame Hinweise darauf, daß die amerikanischen Jazz- und Swingbands keine Einnahmen mehr hatten, weil sie mit ihren alten Karren (also den dortigen den späteren VW-Bussen ähnlichen Vans) nicht mehr fahren durften und konnten. Es gab in den ganzen USA schon ab 1943 Treibstoff (Benzin und Diesel) nur noch auf Zuteilung für kriegswichtge Geschäfte - und das war Kultur schon mal gar nicht. Diese amerikanische Wahrheit wurde uns über Jahrzehnte verschwiegen - es war einfach nicht opprtun, auch über die Mängel bei den Amerikanern zu berichten.

.