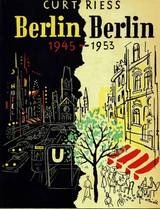

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Der Schwarze Markt im kranken Berlin

Aß Berlin damals Menschenfleisch? Auch das wäre möglich gewesen. In jenen Tagen war alles möglich. Die letzten Pfeiler einer geordneten gutbürgerlichen Welt waren geborsten. Der Schwarze Markt war nur ein Symptom, zeigte nur, wie krank dieses Berlin war. Der Schwarze Markt zeigte auch, wie arm Berlin war. Jeder hatte (fast) alles verloren.

Die Illusion, daß man etwas aus den besseren Zeiten herübergerettet hatte, erwies sich nun als Illusion.

Gewiß, der eine oder andere war nicht ausgebombt worden, er besaß noch etwas, als der Krieg zu Ende war, es war ihm vielleicht sogar gelungen, den Besitz vor dem Zugriff der Russen zu retten. Jetzt trug er ihn auf den Schwarzen Markt.

Der Schwarze Markt - der Ausverkauf der bisher geltenden Werte

Der Schwarze Markt war mehr als ein Umschlageplatz für Waren. Er war das Ende einer Welt, der Ausverkauf der bisher geltenden Werte. Zu diesen Werten gehörten nicht nur die Silberkästen, das bißchen Schmuck, das alte Porzellanservice. Zu diesen Werten gehörte auch, daß man sich so benahm, wie es sich gehörte, daß man mit oder ohne Geld einen Lebensstil hatte und entsprechend lebte.

Jetzt kam es nicht mehr auf das Wie an, es kam nur noch darauf an, daß man lebte. Es kam nicht mehr darauf an, sich anständig zu benehmen, es kam nur noch darauf an, sich geschickt und gerissen zu zeigen. Es kam nicht mehr darauf an, andere Menschen nicht zu betrügen, es kam nur noch darauf an, von der anderen Seite nicht hereingelegt zu werden.

Morgens die Verkäufer, dann die Käufer

DIE Berliner, die etwas zu verkaufen hatten, kamen sehr früh in Herrn Müllers Antiquitätengeschäft, immer in der Hoffnung, ihn einen Augenblick allein sprechen zu können. In dieser Hoffnung wurden sie freilich meist enttäuscht.

Ein wenig später, so um die Mittagsstunde, kamen die Käufer. Die Käufer, das waren, wenigstens um diese Zeit noch, ausschließlich die Alliierten, vor allen Dingen die amerikanischen Offiziere; sie kauften alles: Kristall und Porzellan, Bilder und Ohrringe, Damast und Gobelins.

Warum auch nicht? Sie hatten ja die Zigaretten. Viele hatten sehr viele Zigaretten. Sie ließen sie sich in Paketen zu fünfzig und hundert Kartons aus Amerika herüberschicken. Damit konnten sie einkaufen, was ihr Herz begehrte.

Vielleicht konnte man verschiedener Ansicht darüber sein, ob das nun besonders moralisch war oder nicht. Aber daran dachten die Käufer nicht. Sie dachten nur daran, daß dies eine nie wiederkehrende Gelegenheit war.

.

Eine nie wiederkehrende Gelegenheit

Und es war in der Tat eine nie wiederkehrende Gelegenheit. Übrigens für die Verkäufer auch. Ihnen wäre wenig damit gedient gewesen, wenn amerikanische Offiziere aus moralischen Bedenken heraus nichts gekauft hätten. Sie wären dann verhungert.

Unmöglich, zu schätzen, was damals an Kostbarkeiten aus Berlin herausgeholt wurde. »Güterzüge voll«, sagte mir der Bürgermeister Ernst Reuter, als ich mit ihm später einmal über diese Zeit sprach. »Glauben Sie mir, Güterzüge voll!«

Und dann versuchte er doch eine Schätzung. »Moskau und St. Petersburg lebten noch zwanzig Jahre nach der russischen Revolution vom Trödelmarkt. Solange dauerte es, bis die einstmals Reichen, die nicht emigriert waren, ihre letzten Wertgegenstände verkauft hatten. Berlin lebte vom Schwarzen Markt allenfalls zwei bis drei Jahre.«

Die Einen lebten gut, die anderen .....

Einige lebten sehr gut. Es waren freilich nicht die Berliner, es waren die Alliierten, besonders die amerikanischen Offiziere, die damals mit wenigen Zigaretten alles anschaffen konnten. Es gab damals Parties, wie man sie nur in Romanen beschrieben findet.

Es gab ungeheure Mengen von Manhattans und Martinis, von Creme de Menthe und altem französischen Cognac, von Scotch Whiskey und dem besten französischen Sekt.

Es gab den besten russischen Kaviar, es gab Austern, es gab Riesensteaks. Und das alles kostete für etwa fünfzig Gäste mit drei eigens für den Abend engagierten Dienern, einem Bartender - Köchin und Hausmädchen waren sowieso da - rund zehn Dollar, das heißt Zigaretten, die zehn Dollar wert waren.

Mit Dollars konnte man damals in Berlin leben, als sei Berlin kein Trümmerhaufen, keine besiegte Stadt, sondern das Paradies.

Bei den Russen ging es auch ohne Dollars

Die Russen bewiesen, daß man auch ohne Dollars Festessen geben konnte, die unsere, wenn möglich, noch in den Schatten stellten. Sie gaben sie bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit, unter jedem nur möglichen Vorwand.

Zu solchen Festessen waren dann alle Berliner eingeladen, die irgendeinen Namen hatten: Beamte, Künstler, Wissenschaftler, Musiker, Maler.

Auch mein Freund Karl Schwarz, der um diese Zeit bereits eine leitende Stellung in der kommunistischen Nachrichtenagentur ADN hatte, wurde gelegentlich eingeladen.

Die Gäste, mochten sie so prominent sein, wie sie wollten, mußten allerdings Propuski - Durchlaßscheine - haben, sonst kamen sie einfach nicht herein. Die russischen Wachen waren sehr unnahbar und unliebenswürdig. War man erst mal drin, wurde man von einem sowjetischen Ordonnanzoffizier mit um so ausgesuchterer Liebenswürdigkeit begrüßt.

.

Die andere Seite des Luxuslebens

ES gab in dieser Zeit auch ganz andere Gesellschaften in Berlin. Ich erinnere mich noch deutlich einer dieser Gesellschaften. Ich fuhr durch eine kleine Straße im Berliner Westen, deren Häuser alle durch Bomben zerstört worden waren; jedenfalls sah es so aus.

Auch das Haus, in das man mich geladen hatte, schien völlig zerstört. Aber als ich ein paarmal hupte, erschien ein Herr in den besten Jahren, mit grauen Schläfen und einem gut gepflegten Schnurrbart und öffnete die Haustür.

Er stellte sich vor. Er war der Mann, der mich eingeladen hatte, ehemals ein hoher Beamter des Auswärtigen Amtes, von dem man mir schon während des Krieges erzählt hatte, er sei ein Gegner Hitlers.

Mit lässiger Handbewegung bat er mich, einzutreten. Ich ging durch die Reste einer Halle, die jeden Augenblick einzustürzen drohte, obwohl sie durch Balken abgestützt war.

Immerhin hing auch noch ein Ölgemälde, das einen preußischen Offizier aus dem Jahre 1815 darstellte, einen Vorfahren des Hausherrn. Der deutete auf einige Löcher in der Leinwand und sagte: »Die Russen! Offenbar haben sie ganz daran vergessen, daß wir damals zusammen gegen Napoleon kämpften! Mit ihren Bajonetten haben sie meinen Ahnen noch einmal töten wollen!«

.

Ein wunderschönes Zimmer, ganz im Biedermeier-Stil

Wir kletterten über eine Treppe, die ganz im Freien lag, in das Obergeschoß. Und dann traten wir in ein Zimmer ein, das eingerichtet war, als befinde es sich in einem unzerstörten Haus, als habe es nie einen Krieg, nie einen Einmarsch der Russen, ja, als habe es nicht einmal das 20. Jahrhundert gegeben.

Es war ein wunderschönes Zimmer, ganz im Biedermeier-Stil, jeder Stuhl, jedes Tischchen war eine Kostbarkeit. Die Wände waren mit Damast bespannt, mit echten Stichen behangen.

Es saßen etwa zehn bis zwölf Leute im Zimmer, Herren und Damen, einige amerikanische Offiziere, ein britischer Oberst, zwei Französinnen. Alle, mit Ausnahme des Hausherrn, trugen Mäntel, denn es war bitterkalt.

Aber alle taten so, als bemerkten sie es nicht. Sie machten Konversation. Dazu tranken sie Tee aus wunderschönen alten Tassen. Eine Zofe mit vor Kälte geröteter Nase und Fingern, die blaugefroren waren, kredenzte dunkles geröstetes Brot ohne jeden Belag; die Gäste aßen das Brot zu dem Tee, der übrigens ausgezeichnet war, als verzehrten sie Canapes mit Kaviar.

.

Er war Beamter des alten Vor-Hitlerischen- Außenministeriums

Unser Gastgeber war Beamter des alten Vor-Hitlerischen-Außenministeriums gewesen, war auch unter Hitler geblieben, aber er gehörte zu denen, die für Außenminister Ribbentrop nichts als Spott hatten.

Man sprach eine Weile über die Dummheiten, die Ribbentrop begangen hatte, in einer Art, als spreche man von dem Außenminister eines Landes am anderen Ende der Welt, mit der ein wenig müden Ironie von Leuten, die das im Grunde genommen nichts angeht, und dann sprach man von den Fehlern, die Roosevelt begangen hatte, und die jetzt von General Clay und Attlee begangen wurden und vor allen Dingen von den Franzosen, die offenbar nichts richtig machen konnten, jedenfalls nicht in den Augen der Teilnehmer dieser Teegesellschaft.

Die illustre Gesellschaft

Ich sah sie der Reihe nach an. Es waren Männer und Frauen, die sich genau so in Paris, London oder Washington hätten treffen können, die sich auch sicher schon hier und dort getroffen hatten, vielleicht in Kairo, in Rom oder Hongkong.

Für diese Leute gab es keine Sieger und Besiegte, und daß unser Gastgeber im Augenblick nicht einmal in der Lage war, sich ein Pfund Butter zu leisten, geschweige denn nach New York oder auch nur nach Paris zu reisen, spielte dabei gar keine Rolle.

Man wußte in diesem Raum: Auch dies würde wieder einmal anders werden, man steckte zu tief in der Politik, als daß ein paar Monate oder ein paar Jahre zählten.

Man trank Tee, als sei nicht viel geschehen, und ich hatte den bestimmten Eindruck, daß die meisten der Anwesenden, wenn man sie gefragt hätte, achselzuckend erklärt hätten, es sei im Grunde genommen auch gar nicht viel geschehen.

.

Für andere Berliner zählten ... die Tage

Für andere Berliner zählten Jahre, Monate, ja, sogar Tage. Das waren diejenigen, die in der Partei gewesen waren, und die nun möglichst schnell wieder entnazifiziert werden sollten.

Zwölf Jahre hatten sie mitgemacht - viele unter ihnen, die sogenannten »alten Kämpfer«, noch länger. Nun hatten sie es furchtbar eilig, sich von der ganzen Sache zu distanzieren.

Ich ging oft zu den Verhandlungen der Spruchkammern. Hier spielte sich die menschliche Komödie in hundert verschiedenen Variationen ab.

Hier gab es Menschen, die wirklich nur durch Zufall in die Partei geraten waren oder vielleicht, weil sie sich von einem Verwandten überreden ließen oder um irgend jemandem zu helfen: und die zu stolz waren, um das zuzugeben und lieber schweigend alles über sich ergehen ließen, als sich zu verteidigen.

Hier gab es, allerdings nur vereinzelt, wirkliche Märtyrer, die nur unter schweren Konflikten in Hitlers Partei geblieben waren, die wirklich Menschen dadurch gerettet hatten, und denen dies jetzt bezeugt wurde.

Stoff zu einem Roman in jeder Verhandlungsstunde.

Aber die Geschäftigen, die Würdelosen waren in der Überzahl. Es waren die Leute, die aus irgendwelchen praktischen Erwägungen in die Partei eingetreten waren - weil sie beruflich dadurch besser vorankamen, oder weil sie dadurch bessere Geschäfte machen konnten - und denen es niemals, auch nicht, als sie nach Kriegsende von den grauenhaften Verbrechen erfuhren, die die großen Nazis begangen hatten, bewußt geworden war, daß sie eine gewisse Verantwortung mit trugen.

Sie kannten keine Gewissensbisse, sie kannten nur praktische Erwägungen. Sie waren in die Partei gegangen, um zu profitieren, und sie wollten jetzt möglichst schnell wieder heraus, um möglichst schnell wieder ihre Geschäfte machen zu können.

Sie, die Mitläufer, sie alle waren .... einfach nur Menschen

Ich konnte es ihnen nicht einmal übelnehmen; sie waren eben so, wie sie waren. Und im Rahmen ihrer Möglichkeiten waren sie vermutlich gar keine schlechten Menschen; waren gute Gatten und Väter, anständige Chefs, waren wohl auch bestürzt, wenn sie einen beinlosen Invaliden sahen oder davon lasen, wieviel der Krieg die Menschheit gekostet hatte.

Aber tief ging das nicht. Tief ging nur die Empörung darüber, daß sie, gerade sie, geschädigt waren, die doch niemanden hatten schädigen wollen.

Und sie sahen es als ihr gutes Recht an, alles, aber auch alles in Bewegung zu setzen, um ihre Angelegenheit in Ordnung zu bringen.

Sie erschienen mit dicken Aktentaschen, denen sie Anträge entnahmen, Briefe und eidesstattliche Versicherungen, die alle nur den Zweck hatten, der Spruchkammer darzutun, daß sie anständig gewesen waren.

.

Alle waren unschuldig und brauchten einen Persilschein

Damals tauchte in Berlin das Wort »Persilschein« auf. Es war meist ein Papier, das die eidesstattliche Erklärung eines Konzentrationslagerhäftlings, nach Möglichkeit eines Juden, enthielt, der bezeugte, daß der betreffende Nazi ungemein hilfreich gewesen sei.

Der Berliner Witz formulierte das so:

»Es stellt sich jetzt heraus, daß zumindest jeder Nazi einem Juden das Leben gerettet hat. Da es in Deutschland über zwölf Millionen Mitglieder der Partei gab, aber nur 600.000 Juden, ist die Behauptung, auch nur ein Jude sei umgekommen, eine typisch jüdische Lüge!«

.

Die kleinen Nazis und die großen Nazis im Wartezimmer

Da saßen sie in den Wartezimmern, die großen und die kleinen Nazis, mit ihrem Anhang. Die großen Nazis waren nur kleine Nazis gewesen, die kleinen Nazis überhaupt keine Nazis, und das Unrecht war erst in dem Augenblick in die Welt gekommen, da man ihnen etwas getan hatte.

Nun bereiteten sie umfangreiche Anträge vor, sie wollten ihre Häuser wieder haben, ihre Möbel, ihre Geschäfte. Und sie wußten, besser als wir, die Sieger, daß es nur eine Frage der Zeit sein konnte.

.

Der kleine Dieb um 11 Uhr nachts

Ich saß in einem amerikanischen Militärauto und wartete an einer Straßenecke. Es mochte elf Uhr abends sein. Plötzlich hörte ich schnelle Schritte, der Schlag des Wagens wurde aufgerissen und ein Junge sprang herein. Keuchend ließ er sich auf den Sitz fallen. Noch bevor ich etwas sagen konnte, raunte er mir zu: »Bitte, bitte, sagen Sie nichts!«

In diesem Augenblick rannten zwei Polizisten um die Ecke. Offenbar hielten sie Ausschau nach dem Jungen, aber sie kamen gar nicht auf die Idee, in meinem Auto nachzusehen.

Als ihre Schritte verhallt waren, wollte der Junge aussteigen. »Du hast etwas vergessen!« Ich hielt ihn am Arm fest. Auf dem Sitz des Autos lag ein Paket.

»Ach ja, richtig, ich hätte das Paket beinahe vergessen!« »Du lügst! Du wolltest es hier lassen. Es ist dir wohl zu gefährlich?« »Werden Sie mich anzeigen?«

Ich antwortete nicht. Auch er schwieg eine Weile, und dann schien es, als habe er zu lange geschwiegen, als könne er nicht länger schweigen, er mußte reden, er mußte irgend jemand sein Herz ausschütten.

.

Sein Name war Fritz.

Er war sechzehn Jahre alt, als er auf der Flucht vor den Russen die Mutter verlor. Vielleicht lebte sie noch, er wußte es nicht. Der Vater war schon zwei Jahre vorher gefallen. Fritz kam nach Berlin. Er wollte zur Großmutter, aber die war wenige Tage vorher in einer Bombennacht einem Herzschlag erlegen. Nun kannte er niemanden in der großen Stadt.

Ein gleichaltriger Junge sprach ihn an und nahm ihn mit in einen halb verfallenen Keller unter einer Ruine. Einige andere Jungens und ein paar Mädels kamen ebenfalls hin.

Was die Kinder in den letzten Monaten des Krieges dort anfingen, wurde mir nie ganz klar. Vielleicht wollten sie nur einen Winkel haben, wohin sie sich flüchten konnten, wenn die Dinge in der Welt der Großen zu schlimm wurden. Sie kamen nur gelegentlich, Fritz aber blieb ganz dort.

.

Wovon er lebte ?

Er und die anderen stahlen die notwendigsten Dinge zusammen. Es war nicht schwer, aus den halbzerstörten Häusern einiges zusammenzutragen, eine Couch, ein paar Teppiche, Kochgeräte. Konservenbüchsen, etwas Trinkbares.

Kurz vor Kriegsende kamen dann noch drei Kinder als ständige Mitglieder ins Versteck. Ein Mädchen namens Lisa und zwei Jungens. Lisa, fünfzehn Jahre alt, war ihren Eltern weggelaufen, als die Familie aus Berlin floh.

Der achtzehnjährige Paul war zum Volkssturm eingezogen worden und in letzter Minute desertiert. Woher der Dritte namens Robert kam wußte niemand. Er sprach nie über sich selbst; dafür kochte er für die andern.

Als die Russen nach Berlin kamen .......

Als die Russen nach Berlin kamen, fanden sich alle ein, die das Versteck kannten, um nun dort »für immer« zu leben. Es wurde, gewissermaßen offiziell, eine Bande gegründet und Paul wurde zum Führer gewählt.

Die Bande bestand aus vierzehn Kindern, darunter zwei Mädchen. Der Jüngste war der vierzehnjährige Wolfgang. »Sie müssen die anderen kennenlernen«, sagte Fritz.

»Besser, Sie lassen den Wagen hier. Die Polizei könnte neugierig werden.« Wir stiegen aus und liefen ein paar Straßen weiter, gingen durch einen Hauseingang hinter dem kein Haus mehr stand, überquerten ein Trümmerfeld, und plötzlich war Fritz, der noch eben neben mir gegangen war, verschwunden.

Der Eingang - ein Loch in den Trümmern

Während ich mich nach allen Seiten umsah, kam seine Stimme von unten: »Hier müssen Sie herunter!« Ich fand eine kleine Öffnung und zwängte mich hindurch. Da befand ich mich auf einer schmalen Kellertreppe und dann vor einer Holztür, und Fritz gab ein Klopfsignal. Die Tür wurde geöffnet. Wir waren in einem ziemlich großen, wenig beleuchteten Raum, einem Keller, der recht kunterbunt möbliert war.

Einige große Schränke standen an den Wänden, ein paar Tische mit Stühlen waren auch da, und ziemlich weit im Hintergrund, dort, wo der Raum kaum noch beleuchtet war, lagen Matratzen auf dem Fußboden.

Zwölf Kinder starrten mich mit an ....

Es war ganz still. Zwölf Kinder starrten mich mit erschreckten Augen an. Fritz erklärte sogleich, er garantiere für mich, ich sei ein »feiner Kerl«, ich hätte ihm geholfen.

Paul kam nun herüber, er sah recht gut aus mit seinen schwarzen Haaren und dunklen Augen. Er sagte: »Wollen Sie einen Whisky? Ihr Amerikaner trinkt ja doch nur Whisky!«

Ich war erstaunt. »Woher habt Ihr den Whisky?« »Fragen werden hier nicht gestellt«, erklärte Paul in der besten Tradition der Bandenführer.

Übrigens war es gar nicht nötig, Fragen zu stellen. Ich bekam eine fast volle Flasche Johnny Walker, und während ich trank, gruppierten sich die anderen um mich herum und begannen zu reden.

Es war um sie so bestellt, wie um Fritz: sie hatten zu lange mit niemandem mehr gesprochen, sie wollten sich einmal aussprechen. Es stellte sich heraus, daß sie schon seit Kriegsende hier lebten.

Einige von ihnen waren zu ihren Eltern zurückgegangen, soweit die Eltern noch in Berlin lebten, aber waren schließlich wieder fortgelaufen.

»Bei unseren Eltern würden wir doch nur verhungern!« erklärte der kleine Wolfgang. »Die haben selbst nichts zu fressen!«

.

Und die Schule? - Und die Polizei?

»Und die Schule?« Sie lachten. »Die Schule - das ist doch nur dummes Zeug!« »Und die Polizei?«

»Die Polizei, das sind die Dümmsten! Die findet uns nie«, erklärte das Mädchen Paula, eine gut entwickelte Blondine von sechzehn oder siebzehn Jahren. Sie trug Hosen und hatte um ihre Brust einen Schal gebunden, der die Schultern freiließ. Sie rauchte ununterbrochen. Sie nahm wohl an, daß sie so aussah, wie eine Gangsterbraut aussehen müsse.

»Ich wäre nicht so sicher, daß ihr euch auf die Dummheit der Polizei verlassen könnt. Einmal werdet ihr doch erwischt werden. Schließlich lebt ihr ja alle vom Stehlen!«

Ein Sturm der Entrüstung brauste durch den Raum. Als es wieder ruhiger wurde, sagte Paul: »Stehlen, das ist ein hartes Wort, mein Herr. Was bedeutet es denn? Die anderen haben ja auch gestohlen. Wem gehört denn heute noch irgend etwas?

.

Ein Recht, nicht zu verhungern

»Schließlich haben wir ja ein Recht, nicht zu verhungern.«

Sie verhungerten nicht. Sie zeigten ihre Vorräte. Da waren Büchsen mit Fleisch, kondensierter Milch, Gemüse, Berge von Zigaretten, Stoffballen, Benzinkanistern, ein paar photographische Apparate. Ja, sie stahlen und betätigten sich auch anderweitig. Sie halfen den Schwarzhändlern, Lastkraftwagen mit Kartoffeln, Gemüse und Vieh nach Berlin hereinzuschmuggeln.

Kinder konnten oft durchkommen, wo das Erwachsenen unmöglich gewesen wäre. »Übrigens sind wir nicht die einzigen, die das tun!« erklärte Paul. »Gibt es denn viele solche Banden in Berlin?«

»Massenhaft«, erklärte Paul großspurig. »Jedenfalls ein paar Dutzend«, meinte er dann.

Und als er mein Erstaunen sah: »Herr, wo leben Sie denn eigentlich? Auf dem Mond?«

.

Erkenntnisse des Schriftstellers Fred Denger

Ich sprach später mit Schullehrern darüber, die mir das im wesentlichen bestätigten, mit Eltern und mit Beamten von der Polizei. Schließlich unterhielt ich mich auch noch mit dem Schriftsteller Fred Denger, der viel über die Nachkriegsjugend schrieb; dabei war er selbst noch ganz jung, höchstens Mitte zwanzig. Er sagte:

»Die Berliner Jugend von heute ist hungrig; nicht nur im allgemein gebräuchlichen Sinne des Wortes. Sie leidet an Lebenshunger, hungert nach Liebe, sie hungert nach Laster. Natürlich hat sie auch Hunger nach Nahrung, aber das ist vielleicht das Unwichtigste dabei.«

.

Aus vielen Beispielen, die er in den Akten fand, entwickelte er mir das Bild der Jugend, die unter Hitler aufgewachsen war.

Diese jungen Menschen kannten keine in sich ruhende, normale Welt, sie waren in einer Welt der großen Worte aufgewachsen, der tönenden Phrasen, der wilden Verwünschungen und Versprechen.

Alles war ihnen versprochen worden für die Zeit nach dem Sieg, der ja nie in Zweifel gezogen werden durfte; ein Leben als Herren der Welt, für die andere Völker arbeiten mußten.

.

Und dann kam der lange ersehnte Friede.

Und siehe da! Deutschland lag in Trümmern, Deutschland hatte eine furchtbare Niederlage erlitten.

Die versprochene bessere Welt gab es nicht, sondern nur eine, in der alles viel schwerer war als vorher, und die Zukunft aussichtslos und daher sinnlos. Der Friede war da, aber er hatte dieser Jugend nichts zu bieten.

Und sie hatte doch so sehr gewartet auf diesen Frieden. Sie hatte doch soviel versäumt in den Jahren des Krieges!

Nun wollte sie das Versäumte nachholen, aber es sah ganz so aus, als ob sie noch mehr versäumen sollte, ja, ihr ganzes zukünftiges Leben lag wie eine ungeheure Versäumnis vor ihr. Dies war das Unerträgliche, meinte Fred Denger.

.

Nochmal zurück in den Trümmer-Keller zu "Paul" und "Paula"

"Paul" drückte es anders aus. Er wollte hinaus in die Welt, irgendwohin, sich betätigen, er wollte sich selber spüren. Er sagte, die meisten seiner Freunde spürten das gleiche.

Er sprach von »Fernweh«. »Sagen Sie, was Sie wollen! Unter Hitler war es doch besser! Da hatten wir Uniformen und Abzeichen und konnten marschieren - in die weite Welt!«

»Ihr seid also doch Nazis!« sagte ich.

»Ach, lassen Sie doch diese Klassifizierungen! Nein, wir sind keine Nazis. Aber niemand kann bestreiten, daß es schön ist, Soldat zu sein! Das heißt: etwas vollbringen! Verstehen Sie denn das nicht? Ich würde morgen in den Krieg gehen! Da spürt man sich doch wenigstens!«

»Hitler ist also noch immer euer Held?«

»Ja, das ist er«, mischte sich Lisa ein. »Und Eva Braun ist unser Ideal! Ein junges Mädchen, vom Führer geliebt, das in der Hochzeitsnacht Gift nimmt! Ist das nicht romantisch? Ist das nicht kolossal?«

»Und Kommunisten gibt es keine unter euch?« fragte ich. Paul lächelte ironisch. »Wenn wir gefaßt werden, sind wir alle Kommunisten, das ist eine gute Ausrede, nicht wahr? Wenn man etwas geklaut hat und wird dabei erwischt, dann sagt man eben, man hat es aus Weltanschauung getan!«

Aber das war alles, was ich über den Kommunismus zu hören bekam. Niemand zeigte irgendwelches Interesse, sich darüber zu unterhalten.

Nur Paula sagte: »Wissen Sie, wir haben noch nicht vergessen, was die Russen taten, als sie kamen. Ich war dabei, als sie meine Mutter vornahmen. Es waren zwei Kerle. Mutter schrie, aber es half ihr nichts.«

.