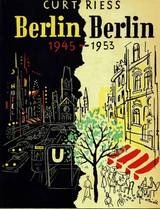

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Zweiter Teil

.

DAS LEBEN GEHT WEITER

ES gab Berliner, die sich, seitdem der letzte Schuß gefallen war, überhaupt nicht mehr für ihr eigenes Schicksal interessierten, sondern nur noch für das Schicksal der Allgemeinheit. Die meisten aber konnten und wollten nicht über ihr eigenes Schicksal hinaus denken, sie waren vollauf damit beschäftigt, daß sie hungerten und froren und im Dunkeln saßen.

Einige wenige schienen es gar nicht zu bemerken. Sie konnten tagelang leben, ohne mehr zu essen als ein Stück trockenes Brot. Sie vergaßen, daß sie hungrig waren. Sie liefen täglich unzählige Kilometer durch die Stadt, als sei dies das Normale. Sie merkten gar nicht, daß sie durchnäßt waren und vor Kälte zitterten. Sie waren völlig besessen von der Idee, etwas für die anderen zu tun.

Vielleicht ist es besser zu sagen, sie wollten nicht so sehr etwas für andere tun als für die Stadt, in der sie lebten und den größten Teil ihres Lebens verbracht hatten. Sie wollten auch nicht einen Augenblick lang zugeben, daß Berlin eine sterbende Stadt war. Sie gaben allenfalls zu, daß Berlin verschüttet war.

Man müßte Berlin nur wieder ausgraben ..

Man mußte es nur ausgraben. Dann würde Berlin schon wieder funktionieren. Die Berliner mit Privatinitiative verliehen der Stadt ihr neues Gesicht. Es war vielleicht ein provisorisches Gesicht, aber es war besser als nichts.

Sofort nach Kriegsende, ja eigentlich noch während die letzten Schüsse fielen, wurde in Berlin wieder Theater gespielt. Wahrend noch die Eroberung Berlins im Gange war, hatte ein sowjetischer Offizier sich die Zeit genommen, im zufällig unbeschädigten Deutschen Theater, das einmal Max Reinhardt gehört hatte, vorzusprechen und seine Wiedereröffnung zu befehlen.

In der Tat wurde wenige Tage später auf der Bühne des Deutschen Theaters wieder gespielt, freilich, von schreckensbleichen und zitternden Schauspielern, denn noch wurde um die Stadt gekämpft.

Aber es war dank der Initiative einiger weniger Berliner möglich, daß wenige Wochen nach Kriegsende nicht nur in den vier Theatern, die noch heil waren, gespielt wurde, sondern auch in den Aulen der Schulen, in Kirchen, in Gastwirtschaften, ja, solange es die Witterung erlaubte, im Freien.

Nur ein paar Stunden vergessen

Die Berliner waren immer theaterwütig gewesen, und jetzt waren sie es mehr denn je. Sie wollten wenigstens ein paar Stunden lang vergessen, was sie täglich und stündlich zu ertragen hatten.

Plötzlich hatten die Zeitungen wieder einen Vergnügungsteil, und dazwischen fand man Annoncen wie: »Scala sucht Girls, Größe nicht unter 1,62«, »Junge Refrainsängerin sucht Anschluß an bekannte Tanzkapelle«, oder: »Hebbel-Theater sucht dringend Hobelbänke!« Oder: »Jeder Besucher des Schloßpark-Theaters wird gebeten, einen Nagel mitzubringen.«

Die Opernbühne von Michael Bohnen

Es war sicher kein Zufall, daß mitten im Westen aus einem Trümmerhaufen eine Opernbühne entstand, die bald wieder zu den führendsten Europas gehören sollte. Der Mann, der das schaffte, war Michael Bohnen, zwischen 1915 und 1930 der größte Baß-Bariton Deutschlands, der nach dem Ersten Weltkrieg auch an der Metropolitan Oper in New York Triumphe feierte.

Einige Tage nach der Eroberung Berlins stand er vor dem »Theater des Westens«. »Das heißt, es wäre besser zu sagen, ich stand vor der Ruine, die einmal so hieß«, erzählte er mir später. »Die Umfassungsmauern standen noch. Aber vom Dach war keine Spur mehr zu sehen. Die Bühne war ausgebrannt, das Parkett ein Trümmerhaufen, die Bestuhlung nur noch als Brennholz zu gebrauchen.

Übrigens lagen im Parkett und in den Rängen Leichen von Unglücklichen herum, die sich beim russischen Artilleriebeschuß schutzsuchend ins Theater geflüchtet hatten ...«

Licht- und Wasserleitungssysteme waren zusammengebrochen; die Dekorationen verbrannt, die Kostüme verbrannt oder von russischen Soldaten gestohlen. Es gab kein Notenmaterial mehr, keine Textbücher, nichts.

»Ich weiß nicht mehr genau, wie lange ich kopfschüttelnd in diesem Trümmerhaufen umherspazierte«, sagte Bohnen. »Es vergingen wohl ein oder zwei Stunden.

.

Die Ex-Kollegen kamen aus den Kellern und Löchern

Plötzlich merkte ich, daß ich nicht mehr allein war. Zwei ehemalige Bühnenarbeiter hatten sich mir beigesellt. Dann schloß sich uns eine Choristin an. Dann kamen drei Musiker, die gehört hatten, daß das Theater wieder eröffnet werden sollte.« Das war noch, bevor es Zeitungen oder Post gab.

Und doch erfuhren in den nächsten Tagen zahlreiche Opernsänger, Dekorationsmaler, Bühnenarbeiter, Souffleusen, Korrepetitoren, Ballettmeister, daß das Theater des Westens wieder eröffnet werden sollte. Irgendwie fanden sie ihren Weg zur Ruine.

Sie fragten nicht viel, sie begannen zu arbeiten. Es lag kein Plan vor, alles wurde spontan unternommen, der Schutt wurde mit den bloßen Händen weggeräumt. Man barg die Leichen, man machte notdürftig sauber. Es wurde schwer gearbeitet, von morgens früh vier, fünf Uhr bis spät abends.

Noch gab es keine Verkehrsmittel, die Menschen mußten zu Fuß zum Theater kommen und abends wieder zu Fuß zurück. Sie kamen trotzdem. Sie brachten ein paar Scheiben trockenes Brot mit und ein wenig Ersatzkaffee, der über offenem Holzfeuer gewärmt wurde. Das war alles.

Heldentenöre und Ballettmädchen, Dirigenten und Bühnenmaler schleppten Balken, kehrten, fegten, Tag für Tag. Ein Dach wurde notdürftig gezimmert.

Sogar "Vorsingen" bei Michael Bohnen gab es

Und während die Ruine wieder repräsentabel gemacht wurde, ließ sich Bohnen in irgendeiner Ecke von jungen Sängern vorsingen, von jungen Musikern vorspielen, von Bühnenmalern Entwürfe zeigen. Er tätigte Tag und Nacht Engagements. Er stellte ein Ensemble zusammen, obwohl er keinen Pfennig Geld hatte. Eine der vielen Schwierigkeiten bestand darin, daß kein Telefon funktionierte.

Brauchte Bohnen eine Auskunft von der Stadtverwaltung, mußte er einen seiner Mitarbeiter zu Fuß hinschicken. Das war ein Tagesausflug. Und wenn der Beamte zufällig nicht da war, mußte die Sache am nächsten Tag wiederholt werden.

Eine weitere Schwierigkeit: Michael Bohnen durfte niemanden engagieren, der in der Partei gewesen war. Gleich in den ersten Tagen mußte er fünfundsiebzig Sängern und Musikern, die sich bewarben, aus diesem Grunde absagen. Trotzdem kam ein Orchester zusammen, trotzdem konnte mit den Proben begonnen werden.

Während auf der Bühne bereits geprobt wurde, entstand ein Theater. Stühle wurden herbeigeschafft. Man hatte sie aus anderen, völlig zerbombten Theatern ohne viel Formalitäten herausgeholt. Ein Vorhang wurde aus tausend Stoffresten zusammengeflickt. Irgendwo in der Stadt wurde Farbe entdeckt, irgendwo anders Leinwand, und so konnten die ersten Kulissen gemalt werden.

Aus Ruinen gerettet, was zu retten war

Bohnen drang in die Ruine eines anderen Theaters ein, fand noch einige Maschinen in den Schneiderwerkstätten, der Schreinerei und Schlosserei, die zu gebrauchen waren, rettete, was zu retten war.

Es wurde die Bühne instand gesetzt. Die Proben wurden in die Wandelgänge hinter den Logen verlegt, ins Foyer, in den Raum vor der Kasse. Es wurde im fast völlig dunklen Haus geprobt, da das elektrische Licht meist versagte. Es wurde geprobt, während überall im Hause gehämmert wurde, und der Höllenlärm schien niemanden zu stören

Am 15. Juni 1945

Am 15. Juni 1945, weniger als sechs Wochen nach dem Beginn der Instandsetzungsarbeiten, eröffnete das Haus, das sich nun stolz »Städtische Oper« nannte, mit einem Ballettabend.

Am 2. September 1945 folgte die erste Opernaufführung - es war die erste deutsche Opernaufführung seit Kriegsende: Beethovens »Fidelio«. Es folgten in den nächsten Tagen und Wochen »Cavalleria Rusticana«, »Bajazzo«, »Die verkaufte Braut« »Othello«, »Martha« »Simone Boccanegra«, »Der Barbier von Sevilla«, »Don Giovanni«.

Das wäre auch in normalen Zeiten eine imponierende Anzahl von Neueinstudierungen gewesen. So wie die Dinge lagen, durfte man von einem Wunder sprechen. Für jede einzelne Oper mußte jedes Kostüm neu angefertigt, jede Kulisse neu gebaut, das Notenmaterial aufgefunden oder kopiert werden.

Die Beschaffung der Tuche allein war ein schier unlösbares Problem. Vorübergehend half sich Bohnen damit, daß er fast alle Kostüme aus Verdunklungsvorhängen anfertigen ließ, deren es ja in Berlin genug gab, und die man jetzt nicht mehr brauchte.

Die meisten Mitmacher hatten nichts mehr zu essen

Die Probenarbeit war schwierig. Die Künstler litten fast alle an Unterernährung und viele brachen bewußtlos auf der Bühne zusammen. Aber nur äußerst selten ließen sie sich krank schreiben.

Während der ersten Saison der »Städtischen Oper« gab es weniger Absagen als in jeder normalen Friedensopernsaison. Und das, obwohl die Künstler in den ersten Monaten nur nominelle Gagen bezogen. Warum eigentlich?

Die Oper war vom ersten Tage an ausverkauft, die Menschen standen stundenlang vor der Kasse an, auch noch im Winter, in Schnee und Eis. Übrigens war es innerhalb des Hauses kaum wärmer als draußen. Denn es gab keine Kohlen. Die Musiker spielen in ihren Mänteln mit aufgeschlagenen Rockkragen; ihre blauen Finger hielten nur mit Mühe die Instrumente.

Die Ballettmädchen zitterten in ihren hauchdünnen Roben, die Sänger erblickten, während sie ihre Kantilenen sangen, ihren eigenen Atem im eisigen Raum. »Wenn ich jetzt noch einmal daran, zurückdenke, weiß ich wirklich nicht, wie wir das alles geschafft haben«, sagte Michael Bohnen. Er war auch noch am Kriegsende ein recht wohlgenährter, zur Rundlichkeit neigender Mann. Im Februar 1946 hatte er über siebzig Pfund abgenommen.

.

Das Schiksal der Firma BORSIG - ausgeräumt und geplündert

In Tegel, im Norden Berlins, stehen die riesigen Fabrikhallen der Firma Borsig. Als die Franzosen diesen Teil der Stadt im August 1945 besetzten, waren die Hallen bereits leer. Die Russen hatten sie restlos ausgeräumt.

Das war ein schwerer Schlag für Berlin, denn die Maschinenfabrik Borsig galt als das »Krankenhaus« der Berliner Industrie. Hier wurden Pumpen, Kessel, Dampfmaschinen und riesige Kräne repariert. Das Schicksal zahlloser Maschinenbetriebe hing von Borsig ab.

Aber die Arbeiter von Borsig verzweifelten nicht. Aus halb zerstörten Maschinenteilen, nicht mehr funktionierenden Motoren, verrosteten Werkzeugen bauten sie in monatelanger, mühseliger Arbeit, unter den furchtbarsten Strapazen Tag und Nacht schuftend, einen Notbetrieb auf, der schon nach einem halben Jahr wieder einigermaßen funktionierte.

Im Jahre 1946 wurden nicht weniger als 6.000 Aufträge ausgeführt. Viele Aufträge stammten, ironischerweise, von der Sowjetischen Militär-Administration, obwohl doch gerade die Russen alles getan hatten, um Borsig außer Betrieb zu setzen.

.

Dr. Johannes Stumm

Ein Mann, der in den ersten Tagen nach dem Tode der Stadt Berlin auf anderem Gebiete viel persönliche Initiative entwickelte, war Dr. Johannes Stumm, einer der führenden Männer im Vor-Hitlerschen Berliner Polizeipräsidium.

Als die Nazis an die Macht kamen, mußte er seinen Posten sofort verlassen. Nun, da der Nazispuk zu Ende war, wurde er wieder ins Polizeipräsidium zurückgeholt. Es war ein Polizeipräsidium, wie die Welt es noch nie erlebt hatte.

Paul Markgraf war der falsche Mann für die Polizei

Der Mann, der die entscheidende Rolle spielte, hieß Paul Markgraf. Seine polizeiliche Vergangenheit beschränkte sich darauf, daß er einmal, vor vielen Jahren, vorübergehend Polizist gewesen war. Unter Hitler war er einer der gefürchtetsten Ausbilder gewesen, brachte es im Kriege schließlich zum Oberstleutnant und Ritterkreuzträger.

Er war ein Offizier mit unverkennbar nationalsozialistischen Tendenzen. Bei Stalingrad in sowjetische Gefangenschaft geraten, wurde er später eines der führenden Mitglieder des Komitees »Freies Deutschland«, jener in der Sowjetunion gegründeten Gruppe, in deren Vordergrund Militärs standen, während bekannte Kommunisten im Hintergrund blieben und die von den Russen als Kader der deutschen Regierung gedacht war.

So war es ganz logisch, daß Markgraf zu den ersten gehörte, die nach Deutschland zurückgeschickt wurden. Die Russen wünschten, begreiflicherweise, kommunistische oder doch zumindest für die Kommunisten verläßliche Polizei; Markgraf war durchaus bereit, eine solche Polizei zu organisieren.

Nur, da er zu wenig von den Dingen verstand, gab es unangenehme Zwischenfälle.

.

Und so wurden bei der Polizei alte NAZIs wieder eingestellt

Stumm, der alte Polizeifachmann, sah mit gesträubten Haaren, daß eine ganze Anzahl ehemaliger Nazis, die sich jetzt als mutige Kämpfer gegen den Faschismus ausgaben, in der neuen Polizei Berlins Unterschlupf fanden.

Ja, einige seiner Kollegen waren ihm wohlbekannte Verbrecher, die sich bei Kriegsende aus den Gefängnissen und Zuchthäusern befreit hatten mit dem Hinweis darauf, daß sie politische Gefangene seien.

Diese Leute wußten, daß sie keine Chance hatten, lange bei der Polizei zu bleiben, wenn wirkliche Fachleute die Geschicke der Polizei leiteten. Also versuchten sie, auf alle nur mögliche Art, Stumm loszuwerden, und dieser wiederum versuchte, sie loszuwerden.

Ein Kleinkrieg begann, der äußerst belustigend hätte sein können, wenn er etwas weniger gefährlich gewesen wäre.

»Ich mußte mich auf Schritt und Tritt vorsehen«, erzählte mir Dr. Stumm, der heute Polizeipräsident in Westberlin ist. »Hinzu kam, daß die Russen bald bedauerten, mich jemals geholt zu haben. Immer wieder wurde ich zu einem der Generale ins russische Hauptquartier nach Karlshorst befohlen, und es war niemals sicher, ob ich zurückkehren würde.

Ich nahm mir bei solchen Gelegenheiten immer zwei Polizisten mit in der vermutlich richtigen Annahme, daß drei Männer weniger leicht verschwinden können als einer. Ich verschwand also nicht. Und langsam konnte ich es durchsetzen, daß die zweifelhaftesten meiner Kollegen verschwanden ...«

Als besonders lästig erwies sich ein Beamter der Kriminalpolizei, der in Wahrheit ein hoher SS-Mann war. Es fiel Stumm auf, daß dieser Kriminalbeamte immer eine Kiste bei sich führte, die er ängstlich verschlossen hielt. Aber es gelang Stumm doch, in diese Kiste Einblick zu nehmen, und er stellte nicht ohne Belustigung fest, daß sie eine Menge Uhren und Schmuck jeder Art enthielt: gestohlenes Gut, in das der Kriminalbeamte sich redlich mit den Dieben geteilt hatte, anstatt sie zu verhaften. So wurde schließlich er verhaftet. »Es war ein wenig so wie im Film«, sagte Stumm, an jene Tage zurückdenkend.

.

Und jetzt kommen wir endlich zum Film im Berlin von 1945

... wie im Film. Filme wurden in Berlin während des Krieges noch sozusagen bis zum letzten Blutstropfen hergestellt.

In den UFA-Ateliers in Tempelhof, dicht neben dem Flughafen, war von der TERRA Filmgesellschaft ein Lustspiel »Sag' die Wahrheit!« gedreht worden, bis die Russen wenige Kilometer von dem Atelier entfernt auftauchten. Dann erst hörte man auf.

Zwei Tage später starb der Hauptdarsteller, der Schauspieler Hans Brausewetter, der während einer Gefechtspause in den Hof seines Hauses ging und von einem Granatsplitter getroffen wurde. Ein paar Wochen später verließ der Regisseur Heinz Rühmann Berlin, nachdem die Russen ihn und seine Familie aufs Furchtbarste mißhandelt hatten.

Aber die Dekorationen zu »Sag' die Wahrheit!« standen noch immer in den Tempelhofer Ateliers und blieben, wie durch ein Wunder, verschont und unversehrt.

.

Alte Leute der "TERRA" gründeten »Studio 45«

Um diese Zeit trafen sich ein paar führende Leute der alten "TERRA" Filmgesellschaft und beschlossen, eine neue Firma zu gründen, die sie »Studio 45« nannten. Sie dachten daran, ein paar alte Filme spielfertig zu machen, das heißt, aus ihnen herauszuschneiden, was jetzt, unter den neuen Verhältnissen, nicht mehr tragbar war.

Sie dachten nicht daran, einen neuen Film zu machen: es gab ja weder Schauspieler noch Kameraleute, noch Apparaturen. Vor allem aber gab es keinen Rohfilm. Immerhin, später wollte man Filme produzieren, man stellte schon die Adressen geflüchteter Schauspieler zusammen, man besprach Stoffe, man zerbrach sich den Kopf, wo man Rohfilm herbekommen könnte. Darüber vergingen Monate und der erste Nachkriegswinter. Und ürplötzlich, gewissermaßen über Nacht, gaben die Briten dem neuen Filmunternehmen eine Lizenz.

Sie drohten aber gleichzeitig, diese Lizenz wieder rückgängig zu machen, wenn das Unternehmen nicht sogleich einen Film herstellte. Und mit sogleich meinten die Briten innerhalb der nächsten Wochen. Denn um diese Zeit hatten die Russen bereits ein eigenes Filmunternehmen, die "DEFA" gegründet, und diese Gesellschaft, die über fast unbeschränkte Gelder verfügte, war bereits dabei, den ersten großen deutschen Nachkriegsfilm »Die Mörder sind unter uns!« zu produzieren.

Nun wollten die Briten das Rennen nicht mit allzu großem Zeitabstand verlieren.

.

Aus den Trümmern wurden alles geholt, das gebraucht wurde

Da erinnerten sich die alten TERRA-Leute der Dekorationen zum Lustspiel »Sag' die Wahrheit!«, die noch im Tempelhofer Atelier standen. Ja, man fand sogar das Drehbuch. Freilich, der Hauptdarsteller war tot, also waren die bereits gedrehten Szenen nicht mehr zu verwenden, man mußte noch einmal von vorn anfangen.

Und man fing noch einmal von vorne an. Als sich herumsprach, daß in Tempelhof ein neuer Film gedreht werden sollte, kamen auch wieder die Atelierarbeiter herbei.

Schon nach wenigen Tagen aber sah es aus, als ob die Filmarbeiten eingestellt werden mußten. Denn man hatte keine - Nägel. Und Nägel waren damals in Berlin nicht aufzutreiben. Schließlich wußten die Atelierarbeiter Rat. Sie schlichen sich in die Ruinen, sie durchwühlten die Trümmer und kamen mit vielen tausend Nägeln zurück. Mit diesen wurden die ersten Scheinwerferbrücken wieder gebaut. Übrigens hatte man auch nicht genug Scheinwerfer. Man mußte den ganzen Film, siebenhundert Einstellungen, mit zwei Scheinwerfer drehen.

.

Und wie immer, eine Hand wäscht die andere

Die Aufnahmen zogen sich auch aus einem anderen Grunde unendlich lange hin: Arbeiter wie Schauspieler brachen immer wieder entkräftet zusammen. Schließlich beschloß der Produktionsleiter, Bohnen und Erbsen auf dem Schwarzen Markt zu kaufen, und täglich eine riesige Portion Suppe zu kochen, in die sich Arbeiter und Schauspieler brüderlich teilten.

Das alles kostete damals ein Vermögen und war nur dadurch möglich, daß einige amerikanische Offiziere, die an gewissen Künstlerinnen "interessiert" waren, ein paar Kartons Zigaretten zur Verfügung stellten. Mit Zigaretten war in jener Zeit ein Film zu finanzieren.

.

Elf Wochen lang ausverkaufte Häuser - in Berlin

.

- Anmerkung : Diese Story ist auch nicht glaubwürdig, wei die größten Kinos von Berlin alle in Schutt und Asche lagen, es zudem so gut wie keine technischen Geräte (Projektoren) mehr gab und auch keinen Strom.

.

Und der Film machte elf Wochen lang ausverkaufte Häuser in den größten Kinos Westberlins, obwohl die Kritik ihn furchtbar fand und nicht zu Unrecht feststellte, daß er durchaus nicht mehr in die Zeit paßte. Trotzdem waren die Leute, die ihn produziert hatten, äußerst zufrieden.

Niemals, so sagten sie später, war es so schwer gewesen, einen Film herzustellen, aber niemals war die Arbeitsatmosphäre so angenehm gewesen, niemals hatte solche Eintracht im Atelier geherrscht.

.

Ein "blutjunger" ?? Pole namens Artur Brauner

Um diese Zeit war in Berlin schon ein junger Mann aufgetaucht, der in der deutschen Nachkriegsfilmproduktion eine gewisse Rolle spielen sollte. Er war ein (angeblich) blutjunger Pole (jüdischer Abstammung wie Curt Riess auch) namens Artur Brauner (geb. 1918), sprach nur gebrochen Deutsch und schien eine unendliche Energie zu besitzen, dem auch die Jahre, die er in Konzentrationslagern verbracht hatte, nichts hatten anhaben können.

- Anmerkung : Hier sind auch zeitliche Ungereimtheiten im Spiel, denn Artur Brauner wollte 1946 zuerst in Wiesbaden seine Filme drehen. Außerdem war er 1946 bereits 28 Jahre alt, also nicht mehr blutjung. Seine CCC Filmgesellschaft wurde im September 1946 in Berlin gegründet.

Brauner hatte einen Traum: er wollte Filme machen. Er sprach davon, wie Kinder davon sprechen, Lokomotivführer zu werden, er war ganz besessen davon, obwohl er nichts, aber auch gar nichts von Filmherstellung wußte. Aber er hatte etwas, was damals wichtiger war als Wissen: er hatte Geld. Niemand wußte genau, wieviel Geld, gewisse Leute behaupteten, er besitze vier Millionen, andere, es sei viel, viel mehr.

Woher Brauner die vier Millionen hatte oder wieviel es nun immer war, wußte ebenfalls niemand mit Sicherheit. Er hatte das Geld und niemand versuchte, es ihm streitig zu machen.

.

Ohne Lizenz der Besatzer ging gar nichts

Was er nun brauchte, war eine Lizenz von einer der Besatzungsmächte. Er verhandelte mit den Amerikanern, den Briten, den Russen, aber niemand wollte ihm eine Lizenz geben, da er keine »Filmvergangenheit« hatte.

Schließlich gelang es ihm doch, (in Berlin) von den Franzosen die ersehnte Lizenz zu bekommen, und er gründete im September 1946 eine Firma und nannte sie »Central Cinema Corporation«.

Sogleich machte er sich daran, den ersten Film zu produzieren. Er sagte sich mit Recht, daß in einer so schweren Zeit die Menschen gern Menschen auf der Leinwand sehen wollten, denen es gut ging oder wenigstens besser als ihnen selbst. Infolgedessen machte er einen Film »Herzkönig« mit viel Ausstattung und vielen schönen Frauen.

"Gedreht" wurde fast nur Nachts

Der Ausstattungsfilm kam unter den furchtbarsten Schwierigkeiten zustande. Er wurde fast nur des Nachts gedreht, denn tagsüber reichte der Strom (für die Scheinwerfer) nicht aus.

Nicht weniger als 80.000 (Reichs-)Mark gingen für Benzin, auf dem Schwarzen Markt gekauftes Benzin, drauf, um die Schauspieler abzuholen und sie wieder nach Hause zu bringen und um die notwendigsten Requisiten zu beschaffen.

Und es gab oft nicht genug "35mm Rohfilm"

Rohfilm zu besorgen, gelang nicht immer Einmal standen hundert Statisten im Atelier und warteten auf den Drehbeginn, und man hatte keinen Meter Film mehr.

Brauner stand neben der Kamera, Regisseur und Kameramann verständigten sich durch Zeichen. Wenn sie dem Produzenten mitteilten, daß man die Leute nach Hause schicken müsse, würde er zusammenbrechen. Also sagte man ihm nichts. Man drehte lieber eine ganze Nacht lang blind. Gegen Ende der Nacht wußte jeder im Atelier, daß nur so getan wurde als ob. Nur Brauner wußte es nicht. Denn die Schauspieler agierten im Schweiße ihres Angesichtes, Regisseur und Kameramann probierten alle möglichen Einstellungen aus, alle taten so, als sei es blutiger Ernst.

Übrigens wurde der Film ein Riesengeschäft, wie Brauner richtig vermutet hatte. Und mit dem Geld, das er verdiente, setzte er einen Lieblingsplan in die Wirklichkeit um. Er produzierte einen todernsten Film, »Morituri«, der in einem Konzentrationslager in Polen spielte

.