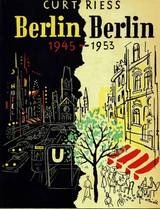

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Juli 1945 - Mein Freund Karl Schwarz, der Kommunist

SPÄTER, als ich selbst nach Berlin kam, interessierte es mich vor allem zu erfahren, was mein alter Freund Karl Schwarz zu der Eroberung Berlins durch die Russen zu sagen hatte.

Denn Karl Schwarz war ein überzeugter Kommunist. Er war der Partei bereits 1932, also ein Jahr vor Hitlers Machtergreifung, beigetreten, war 1934 auf vier Jahre ins Zuchthaus gewandert, weil er Flugblätter und Zeitschriften verteilt hatte, die zum Sturz des nationalsozialistischen Regimes aufforderten.

Als er 1938 wieder freigelassen wurde, hatte die Welt sich verändert. Es gab nur noch wenige, die nicht davon überzeugt waren, daß Adolf Hitler lange Zeit an der Macht bleiben würde.

Aber Schwarz war bereit, mit diesen wenigen weiter zu konspirieren, wenngleich er sich kaum Illusionen über den praktischen Wert von Untergrundorganisationen machte. Das Dritte Reich war ein wohlorganisierter Polizeistaat, und überdies stand (vermeintlich) ein großer Teil der Bevölkerung hinter ihrem »Führer«.

Schwarz war Student. Der Kommunismus war für ihn mehr eine Sache der Logik als des Gefühls. Er war von der inneren Folgerichtigkeit des Marxismus überzeugt, davon, daß die Gesellschaft sich sozusagen automatisch wandeln müsse; also mußte auch der Faschismus in Deutschland ein Ende finden.

Ein derber Rückschlag für einen überzeugten Kommunisten

Das Bündnis Hitlers mit Stalin war ein schwerer Schlag für ihn, als aber zweiundzwanzig Monate später die deutschen Armeen in Rußland einmarschierten, atmete er wieder auf und glaubte einzusehen, wie recht Stalin gehabt hatte. Er war optimistischer denn je.

Dann kam er in die 999. Afrikadivision, eine Sondereinheit für verurteilte "Verbrecher", in die Kommunisten gesteckt wurden und aus der nicht viele lebend zurückkehrten. Schwarz kehrte zurück. Er wurde im Herbst 1943 schwer verwundet und schließlich entlassen. Er erlebte die Bombenangriffe auf Berlin und verfolgte nicht ohne innere Befriedigung das Schauspiel der allmählichen Zersetzung.

Aber je mehr die Zerstörungen fortschritten, je grausamer die Verfolgung der Juden, Polen und Russen durch Hitler wurde, um so klarer wurde ihm, daß nach Kriegsende Deutschland nicht einfach kommunistisch werden und dadurch gewissermaßen straffrei ausgehen könne. Die Sieger, insbesondere die Russen, würden Rache nehmen.

Und das konnte nur bedeuten, daß es schwerer denn je sein würde, die Deutschen für den Kommunismus zu gewinnen.

.

Karl Schwarz über die ersten Russen :

»Und als nun die Russen kamen? Was taten sie da?« »Ich stand am Telefon, als ich durch das Fenster zwei russische Offiziere in einem Jeep die Straße entlang fahren sah. Endlich! Endlich brauchte ich keine Angst mehr zu haben vor meinem Blockwalter, der auf mich aufzupassen hatte.

Jetzt konnte ich den Moskauer und Londoner Rundfunk hören, jetzt würde ich nicht mehr ein Mensch zweiter Klasse sein, ich würde wieder mitarbeiten dürfen, würde vielleicht sogar eine große Stellung bekommen! Ich ging nicht mehr in den Keller. Ich ging hinaus auf die Straße, wo gerade sowjetische Tanks vorbeifuhren.

Mein Herz klopfte zum Zerspringen. Neben mir, hinter mir standen Nachbarn, Frauen, die noch gestern von der >Wunderwaffe< gesprochen hatten, wilde Nazis, für die ich Luft gewesen war. Nun hatten sie ihre Abzeichen fortgeworfen, nun zitterten sie vor Angst. Mir war es recht so. Ich würde keinem helfen, sie hatten mir ja auch nicht geholfen.

Dann kam Karl's erste große Enttäuschung .....

Das Klirren der Tankketten übertönte alle anderen Geräusche. Vor dem ersten Tank marschierten, blaß und nervös, drei deutsche Offiziere als Kugelfang. Die Tankluken waren geöffnet. Auf den Tanks saßen in dicken Wattejacken die Soldaten, die mit ihren Maschinenpistolen um den Hals etwas räuberisch aussahen.

Ich winkte und schrie: >Sdrastwultje towaritsch!< Die Russen antworteten nicht. Ich winkte. Warum lächelten sie nicht einmal? Mir fiel ein, daß ihnen vielleicht schon viele Deutsche zugewinkt hatten. Ich lief zu einem Auto, das gerade hielt, gestikulierte heftig und sagte zu dem herausblickenden Offizier: >Ya, towaritsch, ya, Kommunist !< (Ich bin Kommunist, Genosse!) Der Offizier sagte gar nichts.

.

Karl sagte: >Dort noch Kanone!< und erblaßte

Der russische Offizier wurde plötzlich lebhaft. Er zog mich ins Auto. >Du zeigen, wo Kanonen, sonst du tot!< Dabei fuchtelte er mit seiner Pistole. Wir fuhren um die Ecke und fanden hundert Meter weiter ein Luftabwehrgeschütz. Die Mannschaft war nicht mehr da.

Nun lachte der Russe, schlug mir auf die Schulter und rief: >Du gut, aber du Nazi!< Ich sagte: >Ich Kommunist, nicht Nazi!< Der Russe lachte noch immer, zog ein Stück Brot aus der Tasche und gab es mir. >Jetzt alle Deutschen Kommunist!< Jetzt stand ich wieder auf der Straße, hatte das Stück Brot noch immer in der Hand. Also war es nicht wahr, was Goebbels behauptet hatte, daß die Russen stahlen und plünderten! Im Gegenteil, sie gaben uns noch Brot!

Ich zeigte allen meinen Bekannten das Stück Brot. Ich war glücklich. Dies war der Tag, auf den ich seit Jahren gewartet hatte. Als es Abend wurde, wußte ich es besser. Ich hörte die ersten Schreie der Vergewaltigten aus den benachbarten Häusern.«

So weit Karls Geschichte in den ersten Tagen des Juli 1945

Dies alles erzählte mir Karl Schwarz in den ersten Tagen des Juli 1945, als ich ihn wiedersah. Ich war gerade mit den ersten amerikanischen, britischen und französischen Korrespondenten nach Berlin gekommen.

Ich war mit recht gemischten Gefühlen nach Berlin gekommen. Berlin war die Stadt, in der ich meine Jugend verbracht hatte oder doch einen großen Teil meiner Jugend. Hier war ich zur Schule gegangen, hier hatte ich studiert, hier gewann ich meine ersten großen Theatereindrücke, hier hatte ich meine ersten Konzerte besucht. Hier hatte ich die Bücher gelesen, die mein ganzes Leben formen sollten. Hierher war ich nach vielen Reisen, nach Jahren in Paris und New York zurückgekehrt, um Redakteur an einem Boulevardblatt zu werden.

Nach 12 Jahren wieder in Berlin - in amerikanischer Uniform

Nun kehrte ich wieder zurück, nach rund zwölf Jahren. Als Hitler an die Macht gekommen war, hatte ich Berlin ziemlich schnell verlassen, hatte Deutschland den Rücken gekehrt, war dorthin gegangen, von wo aus man Hitler am besten bekämpfen konnte.

Ich hatte ihn in der Tat unaufhörlich bekämpft, und mit jedem Tag der Entfernung war Berlin, die einstige Heimat, mehr zum feindlichen Hauptquartier geworden. Nie in all den Jahren hatte ich mir erlaubt, Sehnsucht nach Berlin zu haben.

Denn ich wußte ja: das Berlin, nach dem ich Sehnsucht hätte haben können, gab es nicht mehr. Und als ich von den ersten Bombardierungen Berlins las, hatte sich nichts in meinem Innern geregt.

Ich war nicht schadenfroh, aber ich hatte auch kein Mitleid. Wer hatte mit mir Mitleid gehabt, als ich von einer zur anderen Stunde Berlin hatte verlassen müssen? Wer von den alten Freunden hatte sich jemals später erkundigt, wie es mir ging, ob ich etwa in der Fremde hungerte?

.

Kümmern um alte Freunde - Nein !

Nun kehrte ich also zurück. Und ich war entschlossen, mich ebensowenig um diese alten Freunde zu kümmern, wie sie sich um mich gekümmert hatten. Nicht ich, sie hatten den Trennungsstrich gezogen. Ich hatte nichts mehr mit ihnen gemein. Ich hatte nicht nur einen neuen Paß. Ich war in den Jahren, die ich in Amerika verbracht hatte, ein anderer Mensch geworden.

Es war ganz richtig gewesen, Berlin zu bombardieren, dachte ich, als ich nun nach Berlin kam, durch die wenig beschädigten Villenviertel nach Zehlendorf, durch Gegenden, die ich niemals gut gekannt hatte und deren Trümmer für mich so anonym waren, als handele es sich um eine fremde Stadt.

Es war ganz richtig, Berlin zu bombardieren, dachte ich, sie hatten sich ja auch nicht gescheut, London zu bombardieren und Coventry und Warschau. Und dann machte ich noch am Tage meiner Ankunft die erste Rundfahrt in meinem Jeep.

Juli 1945 - Die erste Rundfahrt in der Berliner Innenstadt

Und nun waren die Trümmer nicht mehr anonym. Dort hatte die Akademie der Künste gestanden, hier das Alte Museum, die Börse, das Auswärtige Amt, vom Dom war nur noch wenig zu sehen, von der französischen Botschaft nichts mehr.

Die Staatsoper war ein Trümmerhaufen, desgleichen die Hedwigskirche und das ehemalige Herrenhaus. Auch die Universität schien dahin, die Französische Kirche, das Kronprinzenpalais ...

Berlin war niemals eine schöne Stadt gewesen, in dem Sinne, in dem Paris oder Rom schön ist, aber die wenigen schönen alten Häuser, die es gegeben hatte, waren dahin.

Fort war die Schule, in die ich gegangen war, war das Haus, in dem meine Eltern gelebt hatten, das Haus, in dem meine Großmutter ihre letzten Jahre verbracht hatte, das Haus meines besten Freundes, der 1933 als junger Arzt nach Rußland gegangen war und der schon seit Jahren als spionageverdächtiger Ausländer irgendwo in Sibirien leben mußte ...

Fort war das Romanische Cafe (Link auf den alten Gloria-Palast im Romanischen Haus), in dem ich so viele Nächte mit Literatur-Diskussionen verbracht hatte, fort war das Gebäude, das die erste Zeitung beherbergt hatte, an der ich arbeitete. Plötzlich wollte ich nichts mehr sehen. Mir schien, als sei auch ein großes Stück meines Lebens zerbombt.

.

Die Russen regierten bereits ganz Berlin

ICH begann mich zu orientieren. Obwohl die Russen seit Jalta nicht darüber im Zweifel waren, daß Berlin von vier Mächten verwaltet werden würde, hatten sie bereits eine eigene Verwaltung eingesetzt, die, als wir nach Berlin kamen, schon acht Wochen ihres Amtes waltete.

Aber kein Berliner war sich darüber im Unklaren, daß nicht die von den Russen eingesetzte deutsche Verwaltung es war, die Berlin regierte, sondern daß die Russen selbst regierten. Eigentlich hatte jeder kleine sowjetische Offizier mehr zu sagen, als der Oberbürgermeister von Berlin. Das sollte ich schnell herausbekommen, als ich noch am Tag meiner Ankunft diesen Oberbürgermeister, Dr. Arthur Werner, besuchte.

.

Der erste Oberbürgermeister, Dr. Arthur Werner

Sein Büro war in einer ehemaligen Versicherungsanstalt in der Parochialstraße. Ich sah mich einem älteren weißhaarigen Herrn gegenüber, Typ preußischer Beamter. Er trug einen schwarzen Anzug und einen sehr hohen, sehr steifen Kragen.

Ich fragte ihn, wie denn gerade er Oberbürgermeister geworden sei, denn es schien mir undenkbar, daß dieser typisch preußische Beamte ein Kommunist war.

Er antwortete ausweichend, begann, mir von sich selbst zu erzählen, von seiner Schulzeit, von seiner Jugend, aber so langsam, mit so viel Pausen, daß ich bald begriff, daß es sich darum handelte, mich hinzuziehen.

Plötzlich wurde die Tür aufgerissen. Atemlos stürzte ein sowjetischer Offizier herein, begrüßte mich und nahm Platz. Und nun durfte ich den Oberbürgermeister von Berlin interviewen. Denn nicht er antwortete, es war der Offizier, der mir die Antworten gab. Nur einmal meldete sich Dr. Arthur Werner zum Wort.

Er erklärte unter beifälligem Nicken des Russen: »Seit meinem Antritt als Oberbürgermeister ist keine deutsche Frau in Berlin mehr vergewaltigt worden. Überhaupt gibt es seither keinerlei Übergriffe der Russen mehr, wenn es je welche gegeben haben sollte.«

Die späte Wahrheit war eigentlich trivial

Erst später, viele Jahre später, als Dr. Werner längst wieder ins Privatleben zurückgekehrt war, erfuhr ich von ihm, wie er in jener dramatischen Zeit zum wichtigsten Mann Berlins ernannt worden war.

Er war gerade damit beschäftigt, die Blumen und Obststräucher seines Gartens zu beschneiden, als ein Auto vorfuhr. Es war der 12. Mai 1945, also zehn Tage nach dem russischen Einmarsch. Ein Auto war damals eine Seltenheit, nur die Russen hatten Autos. Am Steuer saß ein Rotarmist.

Aber der Mann, der ausstieg, war ein Deutscher, er stellte sich als Karl Maron vor. Dr. Werner konnte nicht wissen, daß es sich um einen der bekanntesten deutschen Kommunisten handelte, der mit den Russen nach Berlin zurückgekommen war.

Maron holte ihn einfach ab, und Dr. Werner wußte lange nicht, ob er verhaftet oder entführt werden sollte. Die Fahrt ging in den östlichen Vorort Friedrichsfelde, wo Dr. Werner in einer Villa abgesetzt wurde.

.

Hier taucht zum ersten Mal der Name Walter Ulbricht auf

Dort traf er einen Herrn mit einem kleinen Lenin-Bart, der sich ihm als ehemaliger kommunistischer Reichstagsabgeordneter Walter Ulbricht vorstellte.

Dr. Werner ahnte nicht, daß dieser Mann in einigen Jahren der mächtigste Mann Ostdeutschlands sein würde. Er hörte nur die Frage: »Würden Sie den Posten des Oberbürgermeisters von Berlin annehmen?«

Dr. Werner war müde und hungrig. Ulbricht ließ etwas zu essen kommen, bot ihm einen Platz auf dem Sofa an und ließ ihn allein.

Der alte Mann aß, aber er war viel zu müde, um sich lange zu überlegen, warum er, ausgerechnet er, Oberbürgermeister von Berlin werden sollte. Er war damals siebenundsechzig Jahre alt und von Beruf Regierungsbaumeister.

Er war ein Gegner der Nazis gewesen, und er hatte, als diese an die Macht kamen, sein Amt verloren und später eine Privatschule eröffnet. Nichts, aber auch nichts qualifizierte ihn dazu, der erste Mann Berlins zu werden.

Eine Marionette, die nicht Kommunist war

Vielleicht machte er sich das nicht so klar, denn er war ja so müde. Sicher machte er sich nicht klar, daß die Russen mit Absicht einen Mann nach vorn schoben, der nicht Kommunist war.

Auf diese Weise taten sie viel zur Beruhigung der Bevölkerung Berlins, und dadurch, daß dieser Mann, den sie da nach vorn schoben, kein Fachmann war und nicht wußte, wie man eine Stadt regierte, konnten sie hinter seinem Rücken tun, was sie wollten.

Dies alles bedachte Dr. Werner jetzt nicht. Sofort nach dem Essen schlief er ein. Er wachte erst auf, als mehrere Leute ins Zimmer kamen, und als ein Mann in russischer Uniform und mit vielen Orden vor ihm stand und ein Dolmetscher übersetzte: »Ich bin General Bersarin, der Stadtkommandant von Berlin. Wollen Sie Oberbürgermeister werden?« Dr. Werner sagte ja.

.

Ein Dr. Werner war jetzt Oberbürgermeister

Und das war der Beginn der Berliner Stadtverwaltung. Die Berliner konnten ein wenig später lesen, daß der ihnen völlig unbekannte Dr. Werner sich an die Spitze Berlins gestellt hatte. Von den Männern, die zur gleichen Zeit Ämter übernahmen, kannten sie nur wenige, unter anderem den berühmten Chirurgen Professor Ferdinand Sauerbruch und Dr. Andreas Hermes, einen katholischen Politiker, der in das Attentat auf Hitler vom 20. Juli 1944 verwickelt war.

Die meisten kannten sie nicht einmal dem Namen nach. Und sie sollten sie auch nicht kennen. Das war die Absicht der Russen.

Diese Männer waren deutsche Kommunisten, in Moskau geschult, Männer, die vorläufig einmal im Hintergrund bleiben sollten, die aber von Anfang an die Arbeit verrichteten, auf die es ankam. Sie hatten viel Arbeit. Die Russen standen auf dem Standpunkt: »Magistrat nix Feierabend, Magistrat robotta!«

Er war wirklich nur das Aushängeschild

Das galt nicht für Dr. Werner. Er durfte immer »Feierabend« machen, ja, die Russen ermunterten ihn dazu. Sie veranstalteten Feste für ihn, und die ordenbespickten Sowjetgenerale lächelten freundlich, wenn er aufstand und eine lange Rede hielt, in der er etwa das deutsche Studentenleben pries und zuletzt auf Alt-Heidelberg trank. Sie stießen gern mit ihm an.

Sie halfen ihm auch sonst. Eine seiner Hauptsorgen war, daß man damals in Berlin die hohen, steifen Kragen nicht bekam, die ihm unentbehrlich zur Durchführung seines Amtes schienen. Ein hoher sowjetischer Offizier schickte tatsächlich seine Soldaten in alle möglichen Läden, bis die richtigen Kragen aufgetrieben waren.

Ein Arbeitskampf gegen die "Zeit" ....

So mußten die namenlosen Kommunisten im Hintergrund auch noch die Arbeit Dr. Werners und der anderen Männer im Vordergrund übernehmen, und sie mußten nicht nur viel, sondern auch schnell arbeiten. Sie arbeiteten ja gegen die Zeit, wenn das damals auch noch niemand wußte. Sie sollten in den wenigen Wochen, die bis zum Einmarsch der westlichen Alliierten zur Verfügung standen, Berlin kommunistisch machen.

Dies mißlang.

.

Juli 1945 - als die westlichen Alliierten nach Berlin kamen

Und als die westlichen Alliierten im Juli 1945 nach Berlin kamen und von öffentlichen und geheimen Wahlen sprachen und von der Notwendigkeit einer Regierung Berlins auf demokratischer Basis, waren auch die Tage Dr. Werners gezählt.

Und eines Tages war der alte Mann ganz überflüssig geworden, er durfte sich wieder ganz seinem Lehrberuf widmen und mußte froh sein, daß er noch ein paar Vorlesungen über antike Baukunst und Bautechnik an der Technischen Universität in Westberlin halten durfte. Aber die Zahl der Vorlesungen wurde ständig gekürzt, und so sanken seine Einnahmen, und schließlich hatte er nicht mehr genug zu essen. Es ging ihm recht schlecht.

Als ich ihn im Herbst 1951 zum letzten Male sah, war er Reisender geworden. »Ich muß wie ein Dreißigjähriger arbeiten«, beklagte er sich. »Ich bin vergessen! Niemand kümmert sich mehr um mich!«

.

Am 6. Juni war es publiziert worden - die Amerikaner kommen

Die Berliner wußten schon fünf Wochen nach der Eroberung der Stadt, am 6. Juni, daß die westlichen Alliierten früher oder später einmarschieren würden. An diesem Tage wurde in der Zeitung der Roten Armee eine Erklärung über die Niederlage Deutschlands und die Übernahme der höchsten Autorität durch die Regierung der vier Großmächte in Deutschland« veröffentlicht.

Und die Berliner atmeten auf, als sie es schwarz auf weiß hatten, daß »der Raum von Großberlin von den Streitkräften jeder der vier Staaten besetzt würde. Zur gemeinsamen Verwaltung wird eine interalliierte Kommandantur eingesetzt, bestehend aus vier Kommandanten«.

Dies war für die Berliner das Ende ihrer größten Angst. Bis dahin hatten sie sich verloren gegeben, hatten geglaubt, die Welt habe sie vergessen, waren überzeugt davon, daß die Russen nie, nie aus Berlin herausgehen würden.

Die Gerüchteküche brodelte

Gewiß, es hatte auch Gerüchte gegeben, die das Gegenteil besagten. Gewisse Gerüchte, schon vor der Eroberung Berlins, behaupteten, die Stadt werde nicht von den Russen, sondern von den Amerikanern eingenommen werden. Aber sie hatten sich als falsch erwiesen, alle Hoffnungen hatten getrogen, und die Berliner hatten schließlich eine gesunde Skepsis entwickelt.

Zum erstenmal gab es jetzt wieder frohe Gesichter, gab es wieder Hoffnung auf die Zukunft. Und sogleich tauchten wieder die unsinnigsten Gerüchte auf. Viele wollten wissen, daß die Amerikaner die Hälfte Berlins besetzen, viele, daß die Russen aus Berlin abziehen würden. Die Kommunisten hörten dergleichen nicht gern. Sie verbreiteten bei der Bevölkerung, daß die Amerikaner und übrigens auch die Briten und Franzosen in den Städten, die sie besetzten, ganz furchtbar gehaust hätten.

.

»Ihr werdet euch wundern, wenn sie erst kommen!« erklärten sie, »diese siegestrunkenen Imperialisten werden keinem Deutschen erlauben, auf dem Bürgersteig zu gehen. Jeder Deutsche, der nicht schnell auf die Straße hinuntertritt, wird mit einer Reitpeitsche heruntergejagt werden. So sind die Amerikaner nun einmal!« Aber sie konnten mit solchen Kassandrarufen nicht durchdringen.

Die Vorfreude der Berliner war nur kurz

Neunundneunzig von hundert Berlinern freuten sich auf die Amerikaner, wie sich Kinder auf den Weihnachtsmann freuen. Und dann kam die Enttäuschung.

Die Amerikaner und Briten, die Anfang Juli nach Berlin einrückten, kamen, um die feindliche Hauptstadt zu besetzen; die Stadt, in der Hitler residiert hatte, die Stadt, in der Göring die Pläne zur Bombardierung Londons ausgearbeitet hatte, die Stadt, in der Himmler die Idee der Konzentrationslager konzipiert hatte, in der Hitler befohlen hatte, Millionen Juden zu ermorden.

Es lag für die Alliierten nicht der geringste Grund zur Annahme vor, daß sie in eine ihnen befreundete Stadt kamen. Sie waren ins Herz des Feindes vorgestoßen - nichts sonst. Und wenn auch, die große Mehrzahl der breitschultrigen, schmalhüftigen Hünen der 82. Airborne, die eintrafen, keine besonderen Ressentiments hatten, so hatten sie doch sicher auch keine besondere Sympathie für die Berliner. Im besten Falle waren sie ihnen gleichgültig.

Der Schock traf tief und hat gesessen

Gerade dies war ein furchtbarer Schock für die Berliner. Durch das, was sie durch die Russen erduldet hatten, hatten sie sich, so glaubten sie jedenfalls, als Bundesgenossen des Westens qualifiziert. Sie vergaßen, daß sie sich auch noch mit dem Westen im Kriegszustand befanden, wie sie seit Jahren vergessen hatten, daß Hitler den Amerikanern genau so den Krieg erklärt hatte, wie den Russen.

Sie waren entsetzt und empört, daß die amerikanisch-russische Bundesgenossenschaft, die ja vor allem durch Hitler geschmiedet wurde, und in weit geringerem Maße durch die Sympathie der beiden Bundesgenossen, auch jetzt noch bestand.

Die Amerikaner kamen also nicht als die Befreier von den Russen, auch wenn sie es überall dort waren, wo sie sich niederließen, einzig und allein schon deswegen, weil die Russen notwendigerweise aus diesem Teil der Stadt verschwinden mußten.

Nicht als Eroberer oder Feinde, nur als Besatzer

Vielleicht wäre es auch falsch zu sagen, daß sie als Eroberer oder auch nur als Feinde kamen, die letzten Kriegshandlungen lagen ja nun schon zwei Monate zurück.

Vielleicht wäre es "am richtigsten" (??? Ui was denn ist das ?) zu sagen, daß sie als eine Art Militärpolizei kamen. Und in der Tat spielte die Militärpolizei in der ersten Zeit eine gewaltige Rolle. Sie lud eine Unmenge deutscher Frauen auf Lastwagen, brachte sie in Krankenhäuser oder auf Gesundheitsämter, um sie auf Geschlechtskrankheiten untersuchen zu lassen.

Das war nach den Erlebnissen mit den Russen gar nicht so überflüssig. Aber es war abstoßend, besonders so, wie es geschah.

.

Auch der zweite Schock hat gesessen

Im übrigen waren die Berliner für die Amerikaner Luft. Sie engagierten Berliner als Hausangestellte, als Sekretärinnen, später als Chauffeure. Auch dies geschah nicht ohne überflüssige Erniedrigungen. Im übrigen brachten sie Nahrungsmittel nach Berlin, Mehl, Nährmittel, Fett, Zucker, Kaffee, Tee und Fleisch - von Anfang an. Zweifellos wären sonst viele Berliner verhungert.

Das ist sicher nicht wenig, und zumindest gibt es kein Beispiel dafür, daß die deutsche Armee in ein besiegtes Land Nahrungsmittel gebracht hätte.

Und als später, am 25. Juli, die Interalliierte Militärkommandantur von Berlin beschloß, »daß die amerikanischen, britischen und sowjetischen Behörden sofort die entsprechenden Nahrungsmittel zur Verfügung stellen sollten, um die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen der bisherigen Rationen zu garantieren«, war dies, was die Russen angeht, kaum mehr als Theorie: sie holten die Nahrungsmittel aus einem Teil ihrer Zone, um sie in einen anderen Teil zu verfrachten. Nur die Westmächte brachten Nahrungsmittel nach Deutschland und besonders nach Berlin.

.

Die Berliner haben anfänglich manches nicht verstanden

Aber die Berliner waren dafür nicht dankbar, ja, sie nahmen kaum davon Notiz. Sie wären vermutlich für ein wenig Freundschaft dankbarer gewesen, als für alles Mehl und Fett.

Sie waren aufs tiefste betroffen darüber, daß man die Hände, die sie so bereitwilligst boten, nicht drückte, daß man ein so gutes Gedächtnis dafür hatte, daß viele dieser Hände noch vor kurzem Waffen gegen die Alliierten abgefeuert hatten.

Nirgends in Deutschland waren die Menschen so tief gekränkt durch die Bestimmung, daß nicht »fraternisiert« werden dürfe, eine Bestimmung, deren Wortlaut den Deutschen niemals bekanntgegeben wurde.

.

Und dann gab es die "Fraternisation" - das Verbot der Kontakte

Die Berliner haben auch später nie herausgefunden, ob nun einige amerikanische Soldaten wirklich 64 Dollar Strafe zahlen mußten, nur weil sie sich mit einem deutschen Mädchen unterhielten oder weil sie das taten, was man damals gemeinhin unter Fraternisation verstand.

Daß überhaupt eine solche Möglichkeit der Bestrafung bestand, schmerzte sie, nicht, daß diese Strafe verhängt wurde und wie oft. Natürlich wußten die Berliner, daß Fraternisation vor sich ging. Vielleicht war Berlin die einzige deutsche Stadt, in der sich keine Nationalisten fanden, die es für eine Schande erklärten, daß ein deutsches Mädchen sich mit einem »Feinde« zu Bett legte. Das wäre ja auch nach den Erfahrungen mit den Russen zu unsinnig gewesen. Aber man fühlte sich entwürdigt.

Der Begriff der "Parias" (die niederste Kaste)

Vielleicht hatte es vorher wenig Berliner gegeben, jedenfalls weniger Berliner als andere Deutsche, die ernsthaft glaubten, einer Herrenrasse anzugehören. Nun aber sollten sie plötzlich Paria sein, Leute, mit denen anständige Menschen nicht verkehren durften.

Parias waren besonders die Nazis, die nun zusammen mit ihren Familien von den Arbeitsämtern zu Aufräumungsarbeiten in die Ruinen geschickt wurden. Man hätte noch verstanden, daß diese Nazis selbst die schwere Arbeit tun sollten - sie waren ja schließlich schuld daran, daß Berlin in Trümmern lag. Aber was hatten ihre Frauen und Kinder damit zu schaffen?

Da war die einunddreißigj ährige Frau, die Mutter von drei Kindern, deren Mann ein großer Nazi gewesen war. Sie wurde zur Aufräumungsarbeit herangezogen. Sie protestierte. Sie fragte, was aus ihren kleinen Kindern werden solle. Es hieß: »Ihre Kinder können verrecken!«

Da war der achtzehnjährige Sohn eines hohen SS-Offiziers, der nicht einmal in der Hitler-Jugend gewesen war. Trotzdem teilte man ihm mit, daß er sein Leben lang gewöhnlicher Arbeiter bleiben müsse. Er hängte sich an seinen Hosenträgern auf. Die ersten Märtyrer entstanden so, falsche Märtyrer zwar, aber Märtyrer nichtsdestoweniger.

Ein Nazi, dem das nicht paßte, daß er nun plötzlich schwer arbeiten sollte, warf sich bei den Enttrümmerungsarbeiten zum Experten der Demokratie auf. Mit Anspielung auf die Braunhemden Hitlers und die roten Fahnen Moskaus erklärte er: »Seit uns die demokratische Sonne bescheint, werden wir alle Tage brauner, aber ehe man braun wird, wird man rot!«

.

Die 5 Lebensmittelkarten für die Berliner

Die Situation wurde später geradezu grotesk, als im August fünf verschiedene Lebensmittelkarten für die Bevölkerung Berlins eingeführt wurden:

- I für Schwerarbeiter und prominente Intellektuelle,

- II für Arbeiter, Künstler, Ingenieure, Lehrer,

- III für Angestellte,

- IV für Kinder,

- V für die nicht arbeitende Bevölkerung.

Dabei wurde verfügt, daß diejenigen, die bei der Enttrümmerung mithalfen, die Lebensmittelkarte II bekommen würden, während der Großteil der Bevölkerung sich mit der Karte V begnügen und hungern mußte. Auf diese Weise ging es den Nazis, die bestraft werden sollten, schon wieder besser als den anderen.

.

Die Abtreibungen wurden legalisiert

Etwa um die gleiche Zeit wurde in Berlin generell die Erlaubnis erteilt, daß Frauen, die sich durch die Russen schwanger fühlten, ihre Leibesfrucht abtreiben lassen durften. Die Sprechstunden der Ärzte waren überfüllt.

Man glaubte sich im Vorzimmer eines Theateragenten: die Frauen erzählten sich ihre Erlebnisse, spielten sich die Szenen noch einmal vor, die sie hatten durchmachen müssen, sparten nicht mit handgreiflichen Details, weinten, lachten, schrien vor Angst.

.