Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 3 - 1956 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

Die Titel-Seite von Heft 7/1956 - Die Entwicklung der Tonaufzeichnungsgeräte (Stand Sommer 1956)

Aus den anfänglichen laboratoriumsmäßig aufgebauten Geräten und Einrichtungen für die Tonaufzeichnung sind im Laufe der Zeit hochqualifizierte Apparaturen entstanden.

Wie in Heft 6 und uaf Seite 2 dieser Ausgabe näher ausgeführt, entstanden zunächst Schneide-Einrichtungen für die Schallplattenaufzeichnung beim sog. „Nadeltonfilm", denen später, nach der Einführung des „Lichttonfilms", die von Klangfilm entwickelten Apparaturen für die Lichttonaufzeichnung folgten.

Hierbei wurden, wie bereits früher ausgeführt, in zeitlicher Reihenfolge verschiedene „Tonschriftarten" angewendet, die als „Sprossenschrift", „Einzackenschrift", „Vielzackenschrift" und „Doppelzackenschrift" bekannt geworden sind.

Zur Erzielung einer möglichst geräuschfeien Aufzeichnung hat sich für Lichtton-Aufzeichnung die von Klangfilm entwickelte „EUROCORD-Schrift" durchgesetzt, die eine Doppelzackenschrift darstellt, bei der der von der Aufzeichnung nicht berührte und daher weiß bleibende Teil der Tonspur durch eine „Klartonblende" abgedeckt wird.

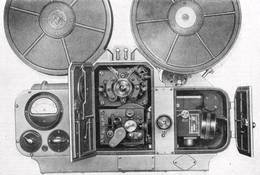

Der schematische Aufbau einer solchen EUROCORD- Aufzeichnungs- Optik wurde in FV 6/1956, Seite 2 anschaulich erläutert. Das untenstehende Bild zeigt nun den Aufbau einer EUROCORD-Tonfilm-Kamera, wie sie auch heute noch in den Studios für die Aufzeichnung und Herstellung von Lichttonfilmen benutzt wird.

In der Mitte des Bildes befindet sich das Filmlaufwerk, das mittels einer Schwungmasse für einen praktisch vollkommen gleichförmigen Lauf sorgt.

Im rechten Teil der Apparatur ist die eigentliche, dem in FV 5/1956 abgebildeten Schema entsprechende, EUROCORD-Optik untergebracht. Links befinden sich die Einstell- und Kontroll-Organe und über dem Laufwerk die beiden abnehmbaren Filmkassetten.

Die Tonkamera ist in einem gesonderten Raum aufgestellt, der außerdem das Aufnahme-Verstärkergestell, einen Kontroll-Lautsprecher und einen Kommando-Lautsprecher enthält, durch den der die Tonkamera Bedienende vom, Tonmeister über eine Kommando-Anlage Anweisungen erhalten kann.

TONFILM-Technik (11)

.

Geräte für die Tonanfzeichnung - Teil 2 aus 1956

Die letzte Fortsetzung unserer Artikelreihe: „Der Tonfilm" befaßte sich mit den Tonaufzeichnungsverfahren, die unterschieden werden nach:

- Schallplattenaufzeichnung,

- Lichtton - Aufzeichnung und

- Magnetton-Aufzeichnung.

Für diese Verfahren sind im Laufe der Zeit zweckentsprechende Geräte konstruiert und hergestellt worden, angefangen von der Schallplatten-Schneidemaschine bis zur Magnetton-Aufnahme-Apparatur, wie wir sie heute in unseren Film-Studios finden.

Nachstehend sollen nun die für diese Zwecke entwickelten Geräte kurz beschrieben werden, wobei auf die Geräte zur Schallplatten-Aufnahme nicht besonders eingegangen werden soll, da diese im Hinblick auf den Tonfilm nur am Rande interessieren und fachlich in das Gebiet der Phono-Industrie gehören.

In diesem Zusammenhang sei auch auf den ausführlichen Artikel in FV 1/1956: „Vom Edison - Phonographen zum Plattenwechsler" verwiesen. Der einzige engere Berührungspunkt, den die Schallplatte mit dem Tonfilm hatte, bestand bekanntlich in der Anfangszeit des Tonfilms in der Form des sog. „Nadel-Tonfilms", wobei langsam laufende (33 1/3 Umdr./Min.) Spezial-Schallplatten mit großem Durchmesser und einseitig beschrieben, verwendet wurden, wie in FV 2/55 bereits näher ausgeführt wurde.

Plattenschneider für Nadeltonfilm-Aufnahmen auf Wachsplatten. Die Platten hatten einen Durchmesser von 40 cm - (Archivbild: Klangfilm)

.

Geräte für Lichtton-Aufzeichnung

Der Einführung des Lichttons in den deutschen Filmtheatern im Jahre 1928 war eine lange Entwicklungszeit der Lichtton-Aufzeichnungsgeräte vorausgegangen. Die Anfänge hierzu gehen, wie in FV 1/1955 näher ausgeführt („25 Jahre deutscher Tonfilm"), bis auf das Jahr 1901 zurück.

Als markanteste Vertreter unter den Erfindern des Tonfilms sind uns heute noch die Namen: Vogt, Engel und Masolle (Triergon) bekannt, die das eigentliche „Lichtton-Verfahren" erfunden und die ersten Geräte zur Lichtton-Aufzeichnung entwickelt und konstruiert haben.

Es handelte sich dabei jedoch nicht um fabrikationsmäßig hergestellte Geräte, sondern mehr um Labor-Geräte, die im Laufe der Weiterentwicklung dauernden Änderungen unterworfen waren.

Erst nach der Gründung der „Klangfilm G.m.b.H." im Jahre 1928 begann eine planvolle industrielle Bearbeitung des gesamten Tonfilmkomplexes und damit auch eine systematische Entwicklung von Aufzeichnungsgeräten für Lichtton.

Verglichen mit den heutigen Apparaturen waren diese Geräte noch ziemlich unhandlich, umfangreich und ortsgebunden, so daß der Tonaufnahme verhältnismäßig enge Grenzen gezogen waren. Die Tonaufzeichnung erfolgte bei diesen Geräten mittels Kerrzelle in Intensitätsschrift.

In der ersten Zeit gehörte außerdem zu einer stationären Lichtton-Aufnahme-Apparatur eine eigene Stromversorgungsanlage, bestehend aus Generator und Batterien. Die sonstige Einrichtung eines solchen Apparateraumes bestand aus dem Endverstärkergestell mit 2 Lichtton-Aufzeichnungsgeräten und ein fester oder beweglicher Abhörraum mit einem Mischpult für die Mikrophone.

Allmählich gelang es dann, die Tonaufnahme-Apparatur beweglich zu machen, und so entstand die „Zweiboxen-Apparatur" von Klangfilm im Jahre 1931, die schon an beliebiger Stelle im Atelier oder im Gelände eingesetzt werden konnte.

Die gesteigerten Qualitätsansprüche und die Erfordernisse des Atelierbetriebes veranlaßten dann eine weitgehende Aufteilung der Tonfilm-Aufnahme-Apparatur in einzelne Geräte und so entstand die „Klangfilm-EUROCORD-Apparatur", bei der die Tonkamera ein geschlossenes Gehäuse erhielt und auf einem besonderen Tisch montiert ist, während das Mischpult fahrbar eingerichtet wurde, um bei den Aufnahmen als Arbeitsplatz des Tonmeisters überall, erforderlichenfalls auch in der Szene, eingesetzt zu werden.

Für besondere Zwecke (Reportage, Wochenschau usw.) wurden auch fahrbare Tonfilm-Aufnahmewagen hergestellt, die eigene Stromerzeugungs-Anlage besitzen und als fahrbare Tonfilm-Aufnahmeanlage anzusprechen sind. Im Zuge der Weiterentwicklung und in dem Bestreben, die Aufzeichnungsgeräte den weiter gesteigerten Anforderungen an eine gute Tonaufnahme anzupassen, entstand die EUROCORD-II-Apparatur von Klangfilm, die in einer stationären und in einer transportablen Ausführung entwickelt wurde.

.

Die EUROCORD-II-Apparatur

Die EUROCORD-II-Apparatur, deren schematischer Aufbau und Wirkungsweise bereits in FV 6/1956 behandelt wurden und mit der erstmalig die Tonaufzeichnung mit „Klartonblende", die sog. „Eurocordschrift", möglich wurde, hat als hauptsächlichste Aufzeichnungsorgane einen Lichthahn und die Tonoptik, die in einer Baugruppe vereinigt sind.

Der Lichthahn ist ein ölgedämpfter, abgestimmter, temperatur-unabhängiger elektrodynamischer Oszillograph mit praktisch gradliniger Frequenzkurve von 0-10.000 Hz. Die optische Einrichtung enthält außer der Klartonblende noch eine Sperrschichtzelle zur statischen Messung des Aufnahmeruhelichtes. Das modulierte Licht kann während der Aufzeichnung mittels einer Fotozelle, die in der EUROCORD-Tonkamera untergebracht ist, über eine Verstärker- und Lautsprecher-Anlage abgehört werden.

Ebenso können auch die Schwingungen des Oszillographenspiegels und der Klartonblende mit einem Messokular beobachtet werden. Die weitere Ausrüstung der EUROCORD-II-Apparatur besteht aus den Aufnahme-Mikrophonen mit sog. „Nieren- oder Kugel-Charakteristik", den Mischpulten, der Verstärker-Anlage und der Abhöranlage.

Das vierteilige Eurocord-Mischpult enthält 4 Vorregler für die vier von den Mikrofonen oder vom „Bandspieler" kommenden Leitungen, 4 Eingangsregler für jeden Eingang, 1 Summenregler zur gesamten Regelung der akustischen Vorgänge, 1 Aussteuerungsmesser, 1 Sprungschalter zur sofortigen Überblendung von einem Eingangskanal zum anderen, 1 Bandverstärker zum zwischenzeitlichen Abhören der einzelnen Kanäle, 1 Tonsummer (800 Hz) zum Einpegeln der Apparatur vom Mikrofoneingang aus, eingebaute Entzerrer zur Beeinflussung der Frequenzkurve und eine eingebaute Kommandoanlage mit Kommando-Mikrofon am Schwenkarm.

Bilder

Aufzeichnungsoptik der EUROCORD-Appara-tur. Oben der „Lichthahn", Mitte links die Tonlampe mit abgenommener Schutzkappe

Klangfilm-MAGNETOCORD-Gerät zur Tonaufzeichnung auf perforierten 35 oder 17,5 mm-Magnettonfilm (Werkfoto: Siemens-Klangfilm)

.

Und jetzt noch ein transportables Koffer-Mischpult

Außer diesem Atelier-Mischpult wurde noch ein transportables Koffer-Mischpult entwickelt, das zwei Eingänge mit zugehörigen Reglern usw. besitzt und für Vollnetzanschluß eingerichtet ist. Die zugehörige Verstärkeranlage ist als Gestell-Verstärker ausgebildet und verfügt über verschiedene Verstärkergruppen, die in Form von Einschüben hergestellt sind.

Zur Verwendung mit dem Koffer-Mischpult wurde eine transportable Verstärker-Anlage in Kofferform entwickelt, weche die gleichen Felder wie die stationäre Anlage und ein zusätzliches Anschlußfeld für Steckverbindungen besitzt. Die Abhöranlage, bestehend aus dem Abhörverstärker und dem Abhörlautsprecher, soll dem Tonmeister die Möglichkeit geben, beim Abhören der Aufnahme den gleichen Toneindruck zu erhalten, wie ihn der Zuhörer im Theater hat.

Ein permanent-dynamischer Kontroll-Lautsprecher mit Schalter und Regler vervollständigt die Abhöranlage, die für transportable Zwecke ebenfalls in Koffern untergebracht ist.

Geräte für Magnetton-Aufzeichnung

Die großen Vorteile der magnetischen Tonaufzeichnung, über die in FV 6/1956 bereits ausführlich berichtet wurde, hatten schon frühzeitig die Aufmerksamkeit aller am Tonfilm interessierten Kreise erweckt, jedoch stand der Einführung dieses Verfahrens im praktischen Tonfilmbetrieb zunächst noch die unzureichende Qualität (der ersten AEG Magnetophone K1 bis K3) entgegen.

Erst als es nach Behandlung der Magnetbänder mit Hochfrequenz gelungen war (AEG Magnetophon K4), eine gute Tonqualität zu erreichen, fand das Verfahren Eingang in die Filmstudios, wobei an Stelle des für sonstige Zwecke verwendeten 6,35 mm breiten Magnetbandes ein perforiertes (beschichtetes) Filmband von 35mm bzw. 17,5mm Breite verwendet wurde. So entstand als erste Magnetton-Aufzeichnungsapparatur die von Klangfilm entwickelte MAGNETOCORD-Apparatur.

.

MAGNETOCORD-Apparatur

Diese Apparatur besteht im wesentlichen aus zwei Teilen: dem MAGNETOCORD- Aufnahmegerät mit Triebwerk, MAGNETOCORD- Laufwerk und dem Schalt- und Anschlußfeld im Gehäuse und aus dem MAGNETOCORD-Gestell-Verstärker mit den Feldern zur Steuerung und Überprüfung des Aufnahmevorganges.

Die MAGNETOCORD-Apparatur wird vorzugsweise für bildsynchrone Original-Aufnahmen verwendet; sie kann aber auch zum synchronen Überspielen auf Lichttonfilm oder Magnettonfilm, bzw. zum Mischen oder zum playback (Rückspielen) benutzt werden.

Das MAGNETOCORD- Laufwerk enthält eine Schwungbahn mit reichlich dimensionierter Schwungmasse für gute Filmberuhigung an der Aufzeichnungsstelle. Die Tonaufzeichnung kann während der Aufnahme über einen Wiedergabekopf abgehört werden. Mittels eines Löschkopfes, der im Filmlauf vor dem Aufnahmekopf liegt, können Aufzeichnungen, die noch auf dem Band vorhanden sein sollten, unmittelbar vor der Neuaufnahme mittels Hochfrequenz gelöscht werden.

Aufnahme- und Wiedergabekopf sind gegen fremde Magnetfelder und zur Verhinderung eines direkten Übersprechens vom Aufnahmekopf in den hochempfindlichen Wiedergabekopf durch starke Mu-Metallbecher abgeschirmt. Das gesamte Aufzeichnungssystem ist außerdem durch eine weitere, aufklappbare Kappe abgeschirmt; der Löschkopf besitzt eine elektrostatische Abschirmung.

Umfassende Einstellungsmöglichkeiten gewährleisten eine gute Justierung der Köpfe untereinander. Das Magnetband wird mit einer Geschwindigkeit von 45,6cm/sec, entsprechend der Bildgeschwindigkeit von 24 Bildern/sec, transportiert.

Der MAGNETOCORD-Verstärker

Der MAGNETOCORD-Verstärker ist ein Gestellverstärker in Wannenbauform und besteht aus dem Aufnahme-Verstärker, dem Abtast-Vorverstärker, dem Hochfrequenz-Generator, dem Röhrensummer und dem Anschlußfeld. Der zu erfassende Frequenzumfang geht von 30-10.000 Hz ±1db. Das sonstige Zubehör besteht auch für diese Anlage aus den Mikrofonen, den EUROCORD-II-Mischpulten und der Abhöranlage.

Die STEREOCORD-Apparatur

Zur Aufzeichnung des Tones bei der Herstellung stereofonischer, d. h. mehrkanaliger, Aufnahmen wurde unter der Bezeichnung „Klangfilm - STEREOCORD" als Weiterentwicklung der MAGNETOCORD-Apparatur eine Aufnahme-Apparatur entwickelt, die für vier Tonkanäle ausgelegt ist.

Die Anlage besteht aus dem Aufnahmegerät (Schwungbahn-Filmlaufwerk), mit dem die Tonaufzeichnung und die Tonabtastung vorgenommen wird, 1 Löschstufe zur Erzeugung des Löschstromes für den Vierspur-Löschkopf im Aufnahmegerät, 1 Aufnahme-Verstärkergestell mit den Aufnahmeverstärkern und den Hochfrequenzstufen für die vier Tonkanäle, 1 Kontrollverstärker- Gestell mit den Abtastverstärkern und den Umschalt- und Meßfeldern und einem Kabel- und Steckersatz.

Die Vierspur-Magnetköpfe für die Aufzeichnung der sog. „Atelierschrift" können leicht gegen entsprechende Magnetköpfe für „Vierspur-Theaterfilm" ausgewechselt werden, so daß das STEREOCORD-Aufnahmegerät auch zur Tonaufzeichnung direkt auf die Theaterkopien verwendet werden kann.

Mit der STEREOCORD-Apparatur können stereophonische Tonaufnahmen mit 3 x 3 oder 4 x 1 Mikrofonen synchron zum Lauf einer Bildkamera in Atelierschrift ausgeführt werden; ferner stereophonische Aufnahmen synchron zu einem projizierten Bild, Anfertigung von Duplikaten der Original-Aufnahme durch elektrisches Umspielen, Mischung von 3 stereophonischen Magnettonaufnahmen, z. B. Musik, Sprache und Geräusch, und Vorführung der Tonaufnahmen über theatergerechte Lautsprecher-Anlagen synchron zum projizierten Bild. -Z-

- Anmerkung : Erstaunlich ist, daß in 1956 niemand hier von der ganz normalen 2-kanal Stereophonie redet. In den deutschen Tonstudios redete keiner von 3-Kanal (das jedoch in amerikanischen Tonstudios) oder 4-Kanal Stereophonie. Die ersten Stereo-Konzertaufnahmen wurden auf die Telefunken M5-Stereo gemacht. Die ersten Stereo-Langspielplatten kamen 1958 auf den deutschen Markt.

Klangfilm-STEREOCQRD-Aufnahme-Apparatur für vier Tonkanäle mit Filmlaufwerk und Aufnahme- und Abhörverstärkern - (Werkbild: Siemens)

Die Frequenzkorrektur im (Röhren-) Kinoverstärker 1956

In jeder elektro-akustischen Übertragungsanlage - also auch in einer Tonfilmanlage - entstehen lineare Verzerrungen. Unter linearen Verzerrungen versteht man bekanntlich die Bevorzugung oder Benachteiligung bestimmter Frequenzgebiete, d. h., wenn z. B. die hohen und tiefen Frequenzen weniger verstärkt werden, als alle übrigen.

Hervorgerufen werden diese Verzerrungen des ursprünglichen Frequenzbandes durch frequenzabhängige Schaltmittel wie Übertrager, Drosseln und Kondensatoren. Lineare Verzerrungen können auch durch ungünstige Dimensionierung des Verstärkers entstehen. So schwächt z. B. ein zu großer Außenwiderstand die hohen, ein zu kleiner Kopplungskondensator die tiefen Frequenzen. Auch Lautsprecher können lineare Verzerrungen verursachen.

Durch Einschaltung sogenannter Entzerrer kann der Frequenzgang des Verstärkers so korrigiert oder entzerrt werden, daß der „Über-alles-Frequenzgang" der Tonfilmanlage völlig linear verläuft, im Saal also ein bei allen Frequenzen gleich großer Schalldruck entsteht. Darüber hinaus besitzen moderne Kinoverstärker Einrichtungen zur Regelung ihres Frequenzganges.

Man hat es damit beispielsweise in der Hand, bei fehlerhaften oder älteren Kopien die störenden Frequenzgebiete abzuschneiden und somit die Sprachverständlichkeit zu erhöhen. Auch kann hiermit die Tonanlage den akustischen Verhältnissen des Zuschauerraumes angepaßt werden.

Die Entzerrung des Frequenzganges geschieht dadurch, daß die betreffenden Frequenzgebiete, gewöhnlich die hohen und die tiefen Frequenzen, gegenüber einer Bezugsfrequenz angehoben werden. Die Bezugsfrequenz liegt in der Regel bei 800 ... 1.000 Hz. Eine wirkliche Anhebung der Frequenzen ist aber nur mit Hilfe von Schwingungskreisen durch Resonanzüberhöhung möglich. Da diese aber den Klirrfaktor erhöhen und auch sonst Nachteile aufweisen, werden heute in der Verstärkertechnik fast ausschließlich Widerstands-Kondensator-Entzerrer, kurz RC-Entzerrer, verwendet.

Mit RC-Entzerrern ist eine wirkliche Anhebung nicht möglich; es muß daher die Gesamtverstärkung um den Betrag der höchsten Anhebung herabgesetzt werden. Der Verstärker muß also über eine große Verstärkungsreserve verfügen. Bei nachträglichem Einbau einer Frequenzregelung in einen älteren Verstärker muß die entstehende Dämpfung evtl. durch eine zusätzliche Röhre wieder ausgeglichen werden.

.

Wirkungsweise der RC-Entzerrer

Die Wirkungsweise des RC-Entzerrers beruht auf der Frequenzabhängigkeit des Kondensator-Widerstandes. Während ein Ohm'scher Widerstand bei allen Frequenzen den gleichen Wert hat, wird der Wechselstromwiderstand eines Kondensators mit zunehmender Frequenz immer kleiner.

Werden Kondensatoren und Widerstände zusammengeschaltet, so ergeben sich Anordnungen, die von einer bestimmten Grenzfrequenz ab nach der einen Seite wie Ohm'sche, und nach der anderen Seite wie kapazitive Widerstände wirken. Es läßt sich dadurch je nach Art der Zusammenschaltung eine Anhebung wie auch eine Absenkung entweder der hohen oder der tiefen Frequenzen erzielen.

Legt man ein parallel geschaltetes RC-Glied an eine Wechselspannungsquelle und mißt den Widerstand bei verschiedenen Frequenzen, so ergibt sich folgendes Bild:

Bei niedrigen Frequenzen ist der kapazitive Widerstand so groß, daß er vernachlässigt werden kann. Der Wechselstrom fließt also nur durch den Ohm'-schen Widerstand. Mit steigender Frequenz sinkt der Widerstand des Kondensators "C" und wird bei der Grenzfrequenz "fgr" gleich dem Ohm'schen Widerstand "R". Wie immer bei parallel geschalteten Widerständen verkleinert sich der Gesamtwiderstand. Er beträgt in diesem Falle nur noch das 0,7fache von "R".

Bei noch höheren Frequenzen überwiegt der kapazitive Widerstand des Kondensators, der Gesamtwiderstand verläuft dann wie dieser, wird also auch immer geringer. Die Grenzfrequenz der Anordnung hängt von der Größe des Kondensators und des Widerstandes ab.

Die Spannung am RC-Glied verläuft unterhalb der Grenzfrequenz gradlinig, um oberhalb der Grenzfrequenz immer mehr abzunehmen. Mit anderen Worten: Das RC-Glied bewirkt eine Beschneidung der hohen Frequenzen, da diese durch den Kondensator kurzgeschlossen werden.

.

Hoch- und Tiefpaß

Als Hochpaß bezeichnet man eine Entzerreranordnung, welche die tiefen Frequenzen abschwächt und die hohen Frequenzen ungehindert hindurchläßt (passieren läßt). Der Widerstand "R" und der Kondensator "C" bilden einen Spannungsteiler. Das RC-Glied liegt an der Gesamtspannung "U1".

Die Teilspannung U2 wird am Widerstand "R" abgegriffen. Bei der Frequenz Null, also bei Gleichstrom, ist der Widerstand des Kondensators unendlich groß. Am Widerstand entsteht daher

keine Teilspannung U2. Bei niedrigen Frequenzen überwiegt der Kondensatorwiderstand immer noch dem Ohm'schen Widerstand.

An "R" entsteht eine geringe Teilspannung, die bei der Grenzfrequenz - bei der der kapazitive Widerstand gleich dem Ohm'schen Widerstand wird - den 0,7fachen Teil der Gesamtspannung U1 beträgt. Bei noch höheren Frequenzen wird der Kondensatorwiderstand so klein, daß er gegenüber dem Widerstand "R" nicht mehr ins Gewicht fällt.

Die Teilspannung U2 wird gleich der Gesamtspannung U1. Hohe Frequenzen werden also ungehindert durchgelassen, niedrige geschwächt und Gleichstrom völlig abgeriegelt.

Wird R und C vertauscht, U2 jetzt also am Kondensator abgegriffen, erhält man eine Umkehrung der Verhältnisse. Es werden nun die hohen Frequenzen durch den kleiner werdenden kapazitiven Widerstand RC des Kondensators geschwächt.

Der Spannungsrückgang setzt ebenfalls bei der Grenzfrequenz ein. Von einem Frequenzgemisch werden also nur die tiefen Frequenzen und Gleichstrom durchgelassen. Ein solches RC-Glied wird als Tiefpaß bezeichnet.

.

Über die entsprechende Dimensionierung

Durch entsprechende Dimensionierung der Entzerrer ist es also möglich, den Frequenzgang eines Verstärkers allen Erfordernissen anzupassen. Aus dem oben Gesagten geht aber auch die Notwendigkeit der erwähnten großen Verstärkungsreserve hervor, denn diese Entzerrer heben die hohen bzw. tiefen Frequenzen ja nur scheinbar dadurch an, daß sie die Mittellagen entsprechend dämpfen.

RC-Entzerrer werden deshalb auch als „passive Entzerrer" bezeichnet. Die Größe und der Beginn der Anhebung hängt von dem Wert des Widerstandes und des Kondensators ab. RC-Entzerrer lassen sich daher auch leicht regelbar ausführen. Bei einem Tiefpaß wird zu diesem Zweck in Serie mit dem Kondensator ein veränderlicher Widerstand geschaltet.

Die Teilspannung U2 und somit die Tiefenanhebung wird dadurch einstellbar. Ein regelbarer Hochpaß entsteht, wenn dem Kondensator C ein veränderlicher Widerstand parallel geschaltet wird. Dieser stellt dann für die Tiefen einen Nebenschluß dar.

.

Frequenzregelung durch RC-Glieder

Eine einfache Möglichkeit zur Tiefenbeschneidung besteht darin, den Kopplungskondensator einer Verstärkerstufe durch einen zweiten, in Serie liegenden Kondensator zu verkleinern. Parallel zu diesem zweiten Kondensator liegt ein Schalter. (Sprache-Musik-Schalter bei Rundfunkgeräten.)

Bei geöffnetem Schalter werden die tiefen Frequenzen geschwächt, da der Kondensatorwiderstand infolge des kleineren Gesamtkapazitätswertes gestiegen ist. Kopplungskondensator und Gitterableitwiderstand der Röhre bilden hier einen Hochpaß.

Eine andere einfache Tiefenregelung entsteht, wenn in Serie mit dem Kathodenkondensator der Röhre ein Regelwiderstand gelegt wird. Der Kathodenkondensator soll ja bekanntlich den Kathodenwiderstand für die Tonfrequenz kurzschließen. Durch Einschalten des Widerstandes vergrößert sich der Kondensatorwiderstand für die tiefen Frequenzen, wodurch eine gewollte Stromgegenkopplung entsteht.

Eine Regelmöglichkeit für die hohen Frequenzen besteht darin, daß zwischen Anode und Schaltungsnullpunkt eine Serienschaltung aus Kondensator und Regelwiderstand gelegt wird. Je nach Stellung des Reglers werden die hohen Frequenzen durch den Kondensator mehr oder weniger kurzgeschlossen. Eine solche Einrichtung wird auch als Tonblende bezeichnet.

Diese einfachen Anordnungen ermöglichen aber nur eine Tiefen- bzw. Höhenbeschneidung, wirken also nur nach einer Seite.

.

Klangregler moderner Kinoverstärker

Moderne Kinoverstärker aber besitzen Klangregler, welche mit unabhängig voneinander, nach beiden Seiten hin wirkenden Höhen- und Tiefenreglern ausgerüstet sind. Es ist hiermit sowohl eine Anhebung wie auch eine Absenkung der geregelten Frequenzbereiche möglich.

Diese Klangregelstufen - wie Entzerrer, welche in Verbindung mit Röhren arbeiten, häufig genannt werden - besitzen zum Teil recht komplizierte RC-Netzwerke. Auch hier bilden die RC-Glieder frequenzabhängige Spannungsteiler. Sie können dabei so geschaltet sein, daß sich eine Aufteilung des Frequenzbandes in zwei Kanäle ergibt. Jeder Kanal wird einer besonderen Röhre zugeführt und hinter dieser wieder vereinigt. Dadurch wird die Regelung besonders wirksam.

Frequenzregelung durch Gegenkopplung

Das Einfügen des Entzerrers direkt in den Verstärkungsweg hat den Vorteil, daß die Gegenkopplung frequenzunabhängig ausgeführt werden kann, wodurch der Klirrgrad des Verstärkers geringer bleibt.

Selbstverständlich ist aber eine Frequenzkorrektur auch im Zuge der Gegenkopplung möglich. Es werden zu diesem Zwecke die anzuhebenden Frequenzgebiete von dem Gegenkopplungskanal ferngehalten

oder herausgefiltert. Für die nicht gegengekoppelten Frequenzen steigt die Verstärkung, aber auch der Klirrgrad an.

Eine Anhebung der tiefen Frequenzen ist z. B. dadurch möglich, daß der Gegenkopplungskondensator C verkleinert wird. Durch einen zum Nullpunkt führenden Kondensator werden die hohen Frequenzen aus dem Gegenkopplungszweig herausgesaugt und somit angehoben. Wird in Reihe mit dem Kondensator ein Regelwiderstand gelegt, ist die Anhebung einstellbar.

Eine Kombination beider Arten der Frequenzkorrektur ist durchaus denkbar und in der Praxis auch viel angewendet. So kann z. B. eine feste Höhen-und Tiefenanhebung in den Gegenkopplungskanal gelegt werden, während die Regelung in der oben beschriebenen Weise mit einer Tonblende und einem Regler in der Kathodenkombination vorgenommen wird.

Bei der Ausführung der Entzerrer können statt Potentiometer auch Stufenwiderstände, durch Schalter oder Stecker abgreifbar, verwendet werden. Der Nachteil dabei ist allerdings, daß der Frequenzgang des Verstärkers nicht mehr stetig, sondern nur in entsprechenden Stufen veränderlich ist. Die Höhe der Anhebung bzw. Absenkung gegenüber der Bezugsfrequenz wird in Dezibel (db) angegeben.

Bilder

Schaltbild eines „Hochpass"

Schaltbild eines „Tiefpass"

Widerstandsverlauf von R und C

Aufteilung der hohen und liefen Frequenzen

Verstärkerstufe mit einfacher Höhen- und Tiefenregelung (Zeichnungen vom Verfasser)

Wärmereflexionsfilter für Kinoprojektion (1956)

Die von der Kino-Projektionseinrichtung erzeugte Wärme ist eine unangenehme Begleiterscheinung, da durch die (nicht sichtbaren) Wärmestrahlen das Bildfenster und die umgebenden Metallteile der Filmführung stark erwärmt werden.

Diese Wärme überträgt sich naturgemäß auch auf den Film selbst, wobei noch zu berücksichtigen ist, daß die Bildschicht des Films im Bildfenster die direkt auftreffenden Licht- und Wärmestrahlen stark absorbiert.

Diese Tatsache führt zu einer unerwünscht hohen Erwärmung und Austrocknung des Filmmaterials und hat zudem Filmverwölbungen im Gefolge, die sich als Bildunschärfen auf der Bildwand auswirken.

Im Zuge der laufenden Entwicklung der Kinoprojektoren wurde diesem Umstand durch entsprechende Kühleinrichtungen (Luft- und/oder Wasserkühlung) Rechnung getragen, wobei zur Verhinderung von Filmverwölbungen bei großen Stromstärken noch zusätzliche Kübelgebläse verwendet werden, die einen kräftigen Luftstrom am Bildfenster auf beiden Filmseiten erzeugen.

Um das Übel an der Wurzel zu fassen, d. h. die schädlichen Wärmestrahlen schon vor dem Bildfenster zum größten Teil zu absorbieren, wurde von Zeiss Ikon ein Wärmeflexionsfilter entwickelt, mit dessen Hilfe es möglich ist, einen großen Teil der im Projektionslicht enthaltenen Wärmestrahlen aus dem Strahlengang zu entfernen, ohne das sichtbare Licht nennenswert zu schwächen.

Weitere bzw. andere Möglichkeiten der Kühlung

Es gibt zwar auch andere Möglichkeiten, das Projektionslicht zu kühlen, z. B. Wasserküvetten (wie sie z. B. bei sog. „B-Maschinen" benutzt werden) oder Spezialfarbgläser mit hohem Absorptionsvermögen für das infrarote, d. h. Wärmegebiet. Da die Absorption dieser Filter noch teilweise in den Bereich des sichtbaren Lichtes übergreift, ergab sich bei diesen Absorptionsfiltern ein ziemlicher Lichtverlust und ein unerwünschter Farbstich.

Außerdem heizen sich diese Filter im Betrieb infolge der unmittelbar aufgenommenen Strahlungswärme sehr stark auf, so daß sie wiederum eine besondere Filterkühlung benötigen. Es ist nun in den letzten Jahren gelungen, zur Aussonderung der Wärmestrahlen farbstichfreie Wärmereflexionsfilter mit hohem Lichtdurchlässigkeitsvermögen zu entwickeln, die keine besondere Kühlung benötigen, da die gesamte, von den Filtern gesperrte Wärmestrahlung in Richtung der Lichtquelle zurückgeworfen wird.

Das Prinzip dieser Filter

Das Prinzip dieser Filter besteht darin, daß ähnlich dem sog. ANTI-REFLEX-Belag, wie er bei der „Vergütung" von Linsen und Spiegeln verwendet wird, mehrere absorptionsfreie, hauchdünne Schichten verschiedener Materialien mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften auf eine Glasfläche aufgebracht werden, durch die das Licht zur Interferenz gelangt, d. h. es tritt eine Abschwächung der Wärmestrahlen ein.

Die Dicke der einzelnen Schichten, aus denen das Wärmereflexionsfilter besteht, beträgt etwa 0,0002 mm und entspricht damit etwa der mittleren halben Wellenlänge des sichtbaren Lichtes. Die Abstimmung ist so getroffen, daß sich die Wellen der an den einzelnen Grenzflächen der Schichten reflektierten Strahlungsanteile nahezu aufheben und nur etwa 5% des einfallenden Lichtes reflektiert werden; es werden also 95% Licht durchgelassen.

Da die Wärmestrahlen eine längere Wellenlänge haben, addieren sich die Wellen der reflektierten Strahlungsanteile und es werden daher bei einer bestimmten Wellenlänge der Wärmestrahlung 85% reflektiert und nur 15% durchgelassen.

.

Verwendungszweck der Wärmereflexionsfilter

Je nach Verwendungszweck wurden von Zeiss Ikon zwei Arten von Wärmereflexionsfiltern entwickelt. Das Filter KLi 36 ist in seiner Beschichtung so bemessen, daß es etwa die Hälfte der unsichtbaren Wärmestrahlung aus dem Projektionslicht entfernt, wodurch eine gute Filmkühlung erreicht wird, die Kopien wesentlich langsamer schrumpfen und die Metallteile des Projektors eine bedeutend geringere Temperatur annehmen, als ohne Filter.

Die Folge davon ist, daß z. B. ein ERNEMANN IX-Projektor, der normal mit einem Bogenlampenstrom bis 50 A betrieben werden kann, bei Verwendung des Wärmereflektionsfilters bis zu 65 A genutzt werden kann.

Die zweite Ausführung, das Zeiss-Ikon-Filter KLi 35, hat eine Durchlaßkurve, die nach den kürzeren Wellenlängen verschoben ist, d. h., dieses Filter entfernt nicht nur die unsichtbare Wärmestrahlung, sondern auch einen Teil des noch im sichtbaren Bereich liegenden Rotlichtes aus dem Projektionsstrahlengang.

Diese Filter - mit einem blaugrünen Farbstich - haben also neben der Wärmeschutzwirkung noch die zusätzliche Eigenschaft, das gelbrote Licht des Reinkohlebogens nahezu dem tageslichtähnlichen, weißen Becklicht anzugleichen. Durch diese Farbkorrektur wird bei Schwarz-Weiß-Projektion der Kontrast des Bildes erhöht und bei der Wiedergabe von Farbfilmen nahezu die gleiche Farbqualität wie bei Becklicht erzielt.

Bild

Spektralverlauf der Lichtdurchlässigkeit eines Wärmereflexionsfilters KLi 36 - (Aus: Zeiss Ikon „Bild und Ton")

.

Einbau der Wärmereflexionsfilter

Der von Zeiss Ikon entwickelte Filterbelag zeichnet sich durch Härte, Abriebfestigkeit, Korrosions- und Temperaturbeständigkeit aus. Die Filter, die bei 3mm Dicke einen Durchmesser von 100mm haben, können daher ohne Kühlung mit den höchsten, heute gebräuchlichen Bogenlampenströmen belastet werden.

Sie werden zweckmäßig in den serienmäßigen Lichtschutztubus des Lampenhauses eingebaut und durch einen Federring festgehalten, wobei die beschichtete Seite des Filters der Lichtquelle zugekehrt ist. Das Wärmereflexionsfilter kann auch in Verbindung mit dem Zeiss-Ikon-Wabenkondensor verwendet werden und wird in diesem Fall in die Wako-Fassung mit eingebaut. -Z-

Programm-Voranzeige und interne Werbung im Filmtheater

Ein Filmtheaterfachmann braucht nicht zugleich auch ein ideenreicher und umsichtiger Werbefachmann sein. Zumeist wird die Filmtheaterwerbung auch nur als ein nicht zu umgehendes Übel betrachtet - und die Erfolge fallen entsprechend aus!

Vielfach sind auch die Filmvorführer allein für die Filmtheaterwerbung verantwortlich. Daß nicht jeder Filmvorführer für die Geschäftsbelange seines Brotherrn großes Interesse aufbringt, ist bekannt. Dabei hätte er allen Grund dazu, denn mit den Einnahmen des Hauses steigen auch die Sicherheiten einer gut bezahlten Dauerstellung.

- Anmerkung : Die Frage nach der Eignung des Fimvorführers als Werbefachman wird hier gar nicht erst gestellt. Die allermeisten Filmvorführer können das gar nicht handhaben. Darum ist dieser ganze Artikel etwas weit hergeholt.

Es ist heute tatsächlich so, daß der Programm-Voranzeige und internen Filmtheaterwerbung - ganz abgesehen von der kommerziellen Diapositiv- und Filmwerbung - ein viel zu breiter Raum geboten wird.

Zielsetzung bw. Vorschlag

Die Programm-Voranzeige soll den Filmtheaterbesucher auf das Programm der nächsten Woche bzw. den nächstfolgenden Spielfilm hinweisen. Wenn aber zwei oder gar drei Trailer gezeigt werden, wie das in letzter Zeit häufig zu beobachten ist, kann die Programm-Vorschau nur unvollkommen werben.

Der Filmtheaterbesucher weiß dann zwar, welche Filme demnächst in „seinem" Theater laufen - aber ob er sich die Folge merkt und nach Beendigung der Vorstellung noch weiß, wann welcher Film nun wirklich gezeigt wird, ist ungewiß. In der Beschränkung liegt auch hier die Stärke.

Ein Trailer genügt und soll nur das Programm der nächsten Woche anzeigen, während weitere Filme - und auch dann nicht mehr als 3-4, durch Diapositive angekündigt werden. Ungeschriebenes Gesetz sollte es sein, die Programmwerbung stets hinter der Industriewerbung durchzuführen. Und zwar unter Einschaltung eines Diapositivs „Unser nächstes Programm".

Der Film, Werbe- wie auch Kultur- und Spielfilm, ist doch immerhin ein künstlerisches Ausdrucksmittel. Er sollte deshalb von der reinen Industriewerbung mit Diapositiven exakt getrennt werden.

„Unser nächstes Programm"

Die Diapositivankündigung „Unser nächstes Programm" (oder eine ähnliche Formulierung) muß etwas länger als gewöhnlich gezeigt werden, damit das Publikum mit der nötigen Aufmerksamkeit den folgenden Diapositiven entgegensieht. Zweckmäßig ist immer die Einschaltung eines Diapositivs, das den Wochentag des nächsten Programmwechsels angibt (z. B. „Ab Freitag"). Nach diesem Diapositiv folgt dann die Ankündigung des Filmtitels.

Sehr gut wirkt nun eine Überblendung des Diapositivs mit dem Titel des Trailers. Das ist äußerst einfach und wird dadurch erreicht, daß der Projektor mit dem Trailer anläuft und der Diapositivprojektor erst ausgeschaltet wird, wenn die ersten Filmmeter auf die Bildwand projiziert werden.

Durch das Ausschalten des Diapositivprojektors (Lampenstrom- Unterbrechung) erlischt die Lampe verhältnismäßig langsam und die verlöschende Diaprojektion erscheint wie eine Abblendung. Nach der Trailer-Projektion des nächsten Programms folgt die Einschaltung eines Diapositivs, das den darauffolgenden Programmwechsel angibt (z. B. „Ab Dienstag") und es ist zweckmäßig, das Programmdiapositiv nun auch etwas länger stehen zu lassen.

Nach dieser Projektion wird das Diapositiv „Demnächst" gezeigt und es folgen Ankündigungen der Filme, deren Termine bereits festliegen. Wenn diese Diapositive vorgeführt sind, könnte man nochmals den Film durch ein Diapositiv ankündigen, der im folgenden Programm (also nach dem Programmwechsel) läuft.

Dann kann der Termin wohl kaum noch in Vergessenheit geraten. Sind alle Diapositive gezeigt, wird eine Pause eingelegt.

.

Mit dem Gong den Hauptfilm ankündigen

Wo ein Elektrogong vorhanden ist, kann der Beginn des Filmprogramms durch ein akustisches Signal angezeigt werden. Ein einfacher Gongschlag ist dabei ein harmonisches Zeichen. Nachdem der Kulturfilm und die Wochenschau gezeigt wurden - die Wochenschau vor dem Kulturfilm, denn sie ist ein harmonischer Übergang vom kommerziellen Werbefilm zum Kultur- und Spielfilm - wird wieder eine Pause eingelegt und während dieser der Bildbühnenvorhang geschlossen.

Vor dem Hauptfilm ist ein Mehrklanggong oder ein dreifaches akustisches Signal zu empfehlen. Die Pause zwischen Vorprogramm und Hauptfilm sollte stets ausreichend sein, um wirklich als „Pause" empfunden zu werden. Man sieht heute allzu häufig, daß eine Pause durch das Zuziehen des Vorhangs und sofortigem Wiederaufziehen nur angedeutet wird.

Besonders schlimm ist es, wenn der Filmvorführer mit der Projektion des Hauptfilms beginnt, ehe der Vorhang völlig geöffnet ist. Wird im Filmtheater eine interne Werbung durchgeführt, etwa ein Hinweis auf den Verkaufsstand, so sind derartige Diapositive zweckmäßig am Ende der Vorankündigungen zu zeigen.

Eine folgerichtige und ansprechende Gestaltung der Filmtheater-Werbung, der kommerziellen wie auch internen, und der richtige „Einbau" von Pausen ist für den Filmtheaterbesucher ganz unbewußt eine recht wichtige Angelegenheit. Ebenfalls ist die richtige Zeitbemessung für die Projektion der Einzeldiapositive von Bedeutung.

Filmtheaterbesitzer und Filmvorführer sollten sich klar darüber sein, daß die Werbung durch Diapositive und Werbefilme und auch die Bemessung der Pausen Faktoren sind, die - richtig angewendet - dem Publikum den Aufenthalt ihi Filmtheater angenehm erscheinen lassen. Dietrich B. Sasse

Anmerkung : Da der FIlmvorführer nur bedngt Einfluß auf die Vorstellungen seines Chefs hat, ist auch dieser Artikel hier fehl am Platze und gehört in das andere Heftchen rein.

Freiluflkino zur Kielerwoche 1956

Anläßlich der Eröffnungsfeier der Kieler Woche 1956 fand auf dem Rathausplatz in Kiel eine Freilicht-Filmvorführung statt, deren technische Einrichtung von Zeiss Ikon, Kiel, erstellt wurde. Bei der Vorführung wurden ERNEMANN-X- Projektoren mit MAGNASOL IV/2-Bogenlampen, eine DOMINAR-VARIANT-Vierkanal- Magnetton-Anlage und Tonwagen-Lautsprecher mit einer Leistung von 60 Watt je Kanal verwendet. Bei einer Projektionsentfernung von 40m wurde ein Normalfilm-Bild von 5,6 x 7,5m und ein CinemaScope-Bild von 5,6 x 14,2m erzielt. Die Bildwand war an der Außenwand des Kieler Stadttheaters befestigt. Es wurden alte und neue Filme aus dem Geschehen der Stadt Kiel und der CinemaScope-Kulturfilm „Weiße Segel - Blaues Meer" gezeigt. -Z-

Bundesweite Vermittlungsstelle für Filmvorführer 1956

Der Herr Präsident der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, Nürnberg, hat der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in Frankfurt/M. nunmehr auch die Arbeitsvermittlung von Filmvorführern und leitenden Angestellten der Deutschen Filmtheaterwirtschaft übertragen.

Die Vermittlungstätigkeit der ZAV für Filmvorführer und kaufmännische Angestellte in leitender Stellung der Deutschen Filmtheaterwirtschaft erstreckt sich über das ganze Bundesgebiet und West - Berlin.

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich unmittelbar oder über das Arbeitsamt sowie über die Fachvermittlungsstelle des Landesarbeitsamtes an die ZAV wenden. Die Inanspruchnahme der ZAV ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer kostenlos.

Bewerber, die nur am Wohnort oder in dessen näherer Umgebung eine Stelle suchen, können bei der Vermittlung durch die ZAV nicht berücksichtigt werden. Für die Vermittlung dieser Bewerber ist vielmehr das Arbeitsamt des Wohnortes zuständig. Die überbezirkliche Vermittlungsmöglichkeit durch die ZAV steht allen Bewerbern mit entsprechender fachlicher Vorbildung zur Verfügung, die ohne Beschäftigung oder gekündigt sind oder die einen Stellenwechsel anstreben.

Voraussetzung für die Einleitung von Vermittlungsversuchen ist das Vorhandensein von Bewerbungsunterlagen in möglichst mehrfacher Ausfertigung. Die hierfür üblichen Vordrucke können bei der ZAV oder beim Arbeitsamt angefordert werden. Es liegt im Interesse der Bewerber, die im Vordruck gestellten Fragen sorgfältig und erschöpfend zu beantworten und den Bewerbungsvordrucken vollzählig Zeugnisabschriften beizufügen.

Den Arbeitgebern der Deutschen Filmtheaterwirtschaft wird empfohlen, bei Erteilung von Vermittiungsaufträgen die an die gesuchte Kraft gestellten Anforderungen möglichst genau anzugeben und sich auch zur Lohn- und Wohnraumfrage zu äußern. Je deutlicher die Wünsche des Auftraggebers und die Arbeitsbedingungen erkennbar sind, desto leichter und treffender ist die richtige Auswahl unter den Bewerbern möglich.

Eine rege Inanspruchnahme der ZAV bei der Stellen- und Bewerbersuche und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den in der Deutschen Filmtheaterwirtschaft Tätigen und der ZAV kann sich zum Nutzen aller Beteiligten auswirken. Anfragen sind zu richten an: Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, Frankfurt/M., Eschenheimer Landstraße 1-7.