Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 10 - 1963 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 1/1963 (Jan. 1963) - 10. Jahrgang

"Umstellung auf Breitfilm-Wiedergabe"

.

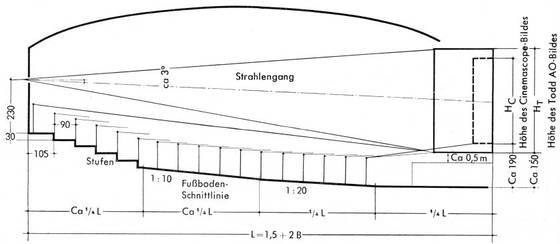

- Anmerkung : Hier an dieser Grafik sieht man es ganz deutlich, die leichte Neigung des Strahlengangs des Projektors ist optimal, alle anderen Auswüchse wie Steilprojektion oder sogar Aufwärtsprojektion sind sehr ungünstige optische Krücken und kontakarieren die Technik der Reflexion des Projektionsbildes.

Das im Laufe des vergangenen Jahres gestiegene Angebot an Filmen im 70-mm-Format - z. Z. stehen etwa 25 Filme zur Verfügung - gibt Veranlassung, bei der Planung von Theaterneubauten, vor allem aber auch bei vorhandenen Theatern, die Frage zu erörtern, ob es für den Fall, daß neue Projektoren angeschafft werden sollen, nicht zweckmäßig erscheint, Universalprojektoren für 70- und 35mm-Film aufzustellen, auch wenn zunächst noch nicht beabsichtigt ist, 70mm-Filme einzusetzen.

Die Universalprojektoren haben bekanntlich den Vorteil, daß sie auch für die Wiedergabe von 35mm breiten Filmen geeignet sind und daß die Umstellung auf die 70mm-Wiedergabe verhältnismäßig einfach und wenig zeitraubend ist.

Da auch die stereophonischen Tonanlagen nach dem Aufbausystem entwickelt wurden, bereitet der spätere Ausbau vom Vierkanal-Magnetton zum Sechskanal-Magnetton (für 70mm-Film) keine Schwierigkeiten.

Eine andere Frage, die sich bei der geplanten Umstellung vorhandener Theater ergibt, ist die, ob sich das Haus überhaupt für dieses neue Wiedergabesystem eignet. Hierzu ist zu sagen, daß alle Theater geeignet sind, bei denen eine genügend große Bildwand eingebaut werden kann. Diese muß hinsichtlich ihrer Abmessungen in einem richtigen Verhältnis zur Breite und Länge des Zuschauerraumes liegen. Besonders günstig hierfür sind breite Zuschauerräume, bzw. solche, bei denen das Verhältnis von Breite zur Länge etwa zwischen 1:1,5 bis 1:2 liegt.

Für die Umstellung sind im übrigen nicht nur die großen und größten Theater geeignet; es ist sogar so, daß sich vielfach ein Theater mittlerer Größe besser eignet, als ein großes, da es bis zu einem gewissen Grade nicht auf die Breite der Bildwand ankommt, sondern vielmehr darauf, daß die Breite der Bildwand nach Möglichkeit etwa der halben Saallänge entspricht. Ein weiterer wichtiger Punkt für den geplanten Einbau einer 70-mm-Anlage ist - wie aus der untenstehenden Zeichnung ersichtlich - die erforderliche Bühnenhöhe, die wegen des Seitenverhältnisses der Bildwand ausschlaggebend für die zulässige Bildwandabmessung ist.

Im übrigen sollte bei der Planung, bzw. bei einem erforderlich werdenden Umbau angestrebt werden, daß möglichst horizontal projiziert werden kann, da das breite Todd-AO-Bild hinsichtlich der Bildqualität und der Verzerrungen bei Schrägprojektion weit empfindlicher ist, als das normale Bild von 35-mm-Filmen. Ebenso muß sich auch die Krümmung der Bildwand diesen besonderen Projektionsverhält-nissen anpassen. - Die untenstehende Zeichnung aus der „Bauer Filmpost" erläutert in anschaulicher Weise an Hand eines Längsschnittes die geschilderten Verhältnisse. Zu beachten sind die Angaben über die Steigung des Fußbodens, den zulässigen Neigungswinkel und über die erforderliche Bühnenhöhe.

- Anmerkung : Wieder solch ein absolut verfehlter Artikel, mit dem der Filmvorführer überhaupt nichts anfangen konnte. Wie in der Ausgabe 1962/Heft12 zwischen den Zeilen zu lesen stand, war das Neugeschäft völlig zum Erliegen gekommen. Ein sehr großer Teil der noch bespielten Kinos - meist auf dem Land oder in Kleinstädten - beschäftigte nur noch Aushilfsvorführer für die auf 2 oder 3 oder 4 Tage in der Woche ausgedünnten Spieltage - mit nur einer Vorstellung pro Tag.

Die größeren Kinos, auch die neuen Ketten, kämpften mit dem Überleben und schwenkten über zu Softpornos (Oswald Kolle). Das lief noch ein wenig. Jedenfalls hatte der (oder "ein") Filmvorführer überhaupt keinen Einfluß auf eine Neueinrichtung, nicht mal Einfluß auf die Umrüstung auf Xenon-Licht. Dieser Leitartikel ist daher wieder voll daneben.

Fachausdrücke der Tontechnik

In den Veröffentlichungen der einschlägigen Fachzeitschriften und in den Prospekten der film- und kinotechnischen Lieferfirmen, die sich mit der Entwicklung und Herstellung von Geräten für die Tonfilm-Aufnahme und -Wiedergabe befassen, wie auch in Abhandlungen über elektro- und raumakustische Probleme tauchen immer wieder Fachausdrücke auf, deren Kenntnis und Bedeutung auch für den Nichtfachmann wichtig ist, wenn er die Zusammenhänge der beschriebenen Vorgänge und Maßnahmen verstehen und daraus Nutzanwendungen für die praktische Verwertung ziehen will. Nachstehend sollen daher einige dieser am meisten vorkommenden Begriffe und Ausdrücke erläutert werden.

Lineare und nichtlineare Verzerrungen aller Art

Unter „Verzerrungen" versteht man im allgemeinen Abweichungen vom natürlichen Klangbild. Sie können z. B. dadurch entstehen, daß Schaltelemente und die in einem Tonfilm-Verstärker verwendeten Röhren bestimmte Frequenzen unterdrücken oder bevorzugen.

Frequenzen sind bekanntlich elektrische Schwingungen, deren Maß in „Hertz" (Hz) angegeben wird. Die in den Tonfilmverstärkern vorkommenden Frequenzen liegen theoretisch zwischen 20 und 20.000 Hz. Dieser Bereich wird als „Frequenzbereich" oder „Frequenzumfang" bezeichnet.

Die Unterdrückung oder Bevorzugung bestimmter Frequenzen wirkt sich in der Weise aus, daß durch die "Schaltelemente" im Zuge des Übertragungsweges innerhalb des Verstärkers verschiedene Frequenzen, die am Verstärkereingang mit gleichen Amplituden zugeführt werden, mit unterschiedlicher Amplitude wiedergegeben werden.

Wenn man den sich hieraus ergebenden Verstärkungsgrad in Form einer Kurve über den Bereich der verschiedenen Frequenzen aufzeichnet, so nennt man eine solche Darstellung den „Frequenzgang" des Verstärkers. Weicht der Verstärkungsgrad für bestimmte Frequenzbereiche vom Mittelwert ab, der etwa bei 1000 Herz liegt, so erhält man eine „lineare Verzerrung", d. h. eine ungleichmäßige Verstärkung in den verschiedenen Frequenzlagen.

Da in diesem Fall die Amplituden verschieden hoher Töne verschieden groß sind, nennt man eine solche Verzerrung auch „Amplituden-Verzerrung". Ein für die Wiedergabe idealer Frequenzgang liegt daher dann vor, wenn die Verstärkung im gesamten Frequenzband - etwa zwischen 50 und 10.000 Hz - praktisch konstant ist.

Lineare Verzerrungen

Lineare Verzerrungen äußern sich bei der Tonwiedergabe durch das Fehlen oder durch zu starke Betonung einzelner Frequenzbereiche. Bei zu starker Betonung der Tiefen klingt die Wiedergabe dumpf; außerdem fehlen die Zischlaute, so daß die Sprachverständlichkeit erschwert ist.

Fehlen andererseits die Tiefen, so ergibt sich die bekannte „blecherne" Wiedergabe. Durch geeignete Dimensionierung der Schaltelemente im Verstärker können solche Verzerrungen und Verfälschungen vermieden werden.

Nichtlineare Verzerrungen

Bei den „nichtlinearen Verzerrungen" handelt es sich um Verfälschungen des ursprünglichen Schwingungsbildes des vom Aufnahme-Mikrofon und dem Mikrofon-Verstärker kommenden Sprechwechselstromes. Die Ursachen hierfür können sehr zahlreich und auch kompliziert sein. So ergeben sich z. B. nichtlineare Verzerrungen, wenn die Verstärkerröhren im gekrümmten Teil ihrer Kennlinie arbeiten oder auch bei Übersteuerung, d. h. bei zu stark aufgedrehtem Lautstärkeregler. Hierbei entstehen neue Frequenzen, die sich den Grundfrequenzen überlagern und es ergibt sich ein heiserer Ton, der in schlimmen Fällen in Krächzen oder Klirren ausarten kann.

Der Klirrfaktor

Als Maß für die Größe der nichtlinearen Verzerrungen wurde der „Klirrfaktor" eingeführt, der angibt, wie groß der Anteil der neu entstandenen Verfälschungen im Vergleich zu den unverfälschten Grundtönen ist. Der Klirrfaktor wird in Prozenten angegeben; er soll bei hochwertigen Geräten 5% und weniger betragen.

Bei einem Klirrfaktor, der diesen Betrag übersteigt, ergibt sich eine rauhe und unsaubere Wiedergabe. Im Verstärker kann der Klirrfaktor durch zweckmäßig dimensionierte Bauelemente und durch Gegenkopplung, d. h. Gegentaktschaltung der Röhren, klein gehalten werden, jedoch ist es nicht möglich, den Klirrfaktor eines Lautsprechers durch Maßnahmen im Verstärker vollkommen zu kompensieren, wie es bei linearen Verzerrungen der Fall ist.

Abgesehen davon, daß man bestenfalls durch Austauschen der Röhren Abhilfe schaffen kann, ist es von besonderer Wichtigkeit, nur Lautsprecher mit hoher Wiedergabequalität zu verwenden, da sonst auch der beste Verstärker seinen Zweck nicht erfüllen kann. Im übrigen empfiehlt es sich, bei solchen Vorkommnissen den Störungsdienst der Lieferfirma zu Rate zu ziehen.

Der Entzerrer

Lineare Verzerrungen lassen sich mit einem "Entzerrer" verbessern, der eine Schaltung darstellt, mit der störende Frequenzlagen unterdrückt oder zu wenig betonte hervorgehoben werden können. Man kann sich unter einem solchen Entzerrer eine Art „Tonblende" vorstellen, wie sie z. B. in Rundfunk- und Fernsehempfängern verwendet wird, und verschiedene Aufgaben erfüllen kann.

Ist z. B. in einem Zuschauerraum oder Vortragssaal zuviel Nachhall vorhanden, der vor allem dadurch entsteht, daß die tiefen Frequenzen zu stark betont werden, so wird das Entzerrungsglied dazu benutzt, die Tiefen abzuschwächen. Wurden andererseits bei der Aufnahme die Zischlaute zu wenig berücksichtigt und dadurch die Sprachverständlichkeit beeinträchtigt, so können diese mit Hilfe des Entzerrers im Wiedergabe-Verstärker hervorgehoben werden.

In seiner Grundform besteht ein Entzerrer aus zwei Widerständen, die je nach Bedarf parallel oder in Serie geschaltet werden. Je nachdem, ob die Höhen oder Tiefen bevorzugt werden sollen, wird einer dieser Widerstände durch einen Kondensator oder eine Drosselspule ersetzt. Außer diesen Maßnahmen ist es auch möglich, andere Frequenzbereiche hervorzuheben oder zu unterdrücken. Die mit Entzerrern ausgestatteten Tonfilmverstärker besitzen im allgemeinen zwei Einstellungen für die Betonung und für die Schwächung der Tiefen zur Anpassung an die jeweiligen raumakustischen Verhältnisse.

Im einfachsten Fall erfolgt das Umklemmen am Verstärker durch eine Lasche oder durch das Auswechseln von Widerständen und Kondensatoren. Moderne Tonfilm-Verstärker besitzen Entzerrer für die stufenweise Änderung der Höhen und Tiefen. Ein gewisser Nachteil bei der Anwendung von Entzerrern besteht darin, daß Energieverluste und damit eine Verringerung der Lautstärke auftreten.

Schalldruck - Lautstärke - Phon

Der Schalldruck setzt sich zusammen aus der Tonhöhe, der Lautstärke und der Klangfarbe. Die Höhe der einzelnen Töne unterscheidet sich nach der Schwingungszahl je Sekunde, die auch (s. o.) als „Frequenz" bezeichnet wird.

Der Unterschied zwischen dem tiefsten und dem höchsten wahrnehmbaren Ton bezeichnet man als „Frequenzumfang". Das menschliche Ohr ist im allgemeinen in der Lage, den Bereich von etwa 20 bis 16 000 Hz aufzunehmen. Im Alter tritt ein Verlust der Aufnahmefähigkeit für hohe Frequenzen ein.

Die Schallstärke

Die Schallstärke bzw. Schallintensität ist ein physikalisches Maß für den Schall und wird vom Ohr in Form von Druckunterschieden wahrgenommen. Der Effektivwert dieses wechselnden Druckes wird als „Schalldruck" bezeichnet. Die „Lautstärke" kennzeichnet die Stärke der Empfindungen, die das Ohr bei einer bestimmten Schallstärke hat. Diese Empfindung ist für das menschliche Ohr unterschiedlich und abhängig von der Frequenz. Besonders unempfindlich ist das Ohr bei niedrigen Frequenzen; andererseits jedoch auch bei sehr hohen Frequenzen.

Hörschwelle und Schmerzwellenwert

Um überhaupt eine Schallempfindung zu haben, muß das Ohr von einer gewissen Mindest-Schallstärke getroffen werden. Dieses Mindestmaß an Schallstärke bezeichnet man als „Hörschwelle" oder auch als „Schwellenwert". Ist die auftretende Schallstärke kleiner als dieser Schwellenwert, so entsteht keine Schallempfindung und die Lautstärke ist gleich Null. Andererseits gibt es eine obere Grenze, Mie vom Ohr noch als Schall wahrgenommen werden kann und Schmerzempfindung hervorruft.

Dieser obere Grenzwert wird daher auch als „Schmerzwellenwert" bezeichnet. Er kann bei unsachgemäßer Bedienung des Lautstärkenreglers u. U. auch im Zuschauerraum oder Vortragssaal auftreten. Die höchste Empfindlichkeit des normalen Ohres liegt zwischen 2000 und 5000 Hz. Hierdurch wird erklärlich, daß z. B. ein Trompetenton stärker durchdringt als ein Streichbaß.

Für die Änderung der Lautstärke ist die Schallstärke maßgebend. Da Schalldruck und Schallstärke gesetzmäßig zusammenhängen, erweitert sich der Abstand zwischen den Grenzwerten dieser beiden Begriffe auf einen sehr hohen Betrag. Um diesen Betrag erfassen zu können und damit zugleich ein Maß für die Lautstärke zu schaffen, wird ein besonderer Maßstab verwendet, wodurch sich eine Skala ergibt, die zugleich die Wirkung des Schalles auf die Gehörempfindlichkeit berücksichtigt.

Die Einheit dieser Skala wird als „Phon" bezeichnet und ist das Maß für die Lautstärke. Für den Schmerzwellenwert wurde als höchste Lautstärke 130 Phon ermittelt. Zwischen diesem Wert und dem Wert „null Phon" liegen die von den verschiedenen Schallquellen erzeugten Phonwerte, die vom leisen Flüstern (10 Phon) über die normale Unterhaltungssprache (50 Phon) und das Geräusch eines Preßluftbohrers (90 Phon) bis zur Schmerzwelle (130 Phon) reichen, was etwa dem Geräusch eines mehrmotorigen Flugzeugs in 3 m Entfernung entspricht.

Verdoppelung der Schallstärke ist nicht Verdoppelung der Lautstärke

Wird durch die Zuschaltung einer zweiten Tonapparatur die Schallstärke verdoppelt, so tritt damit keine Verdoppelung der Lautstärke ein, da die empfundene Lautstärke viel weniger zunimmt, als die Schallstärke.

Aus Berechnungen und Messungen hat sich z. B. ergeben, daß bei einer Verdoppelung der Schallstärke die Lautstärke lediglich um etwa 3 Phon zunimmt, sich also nicht als Erhöhung auswirkt. Erst beim Anwachsen der Lautstärke um 10 Phon erhält man die Empfindung der doppelten Lautstärke.

Wird der Verlauf der Lautstärke in Kurvenform aufgetragen, so ergibt sich, daß sich die Kurven für gleiche Lautstärke bei den tiefen und hohen Tönen zusammendrängen. Außerdem verlaufen die Kurven bei großen Lautstärken wesentlich flacher als bei kleinen Lautstärken.

Für die Praxis bedeutet das, daß bei der Wiedergabe einer Schallaufzeichnung Tiefen und Höhen verloren gehen, wenn sie leiser als die Originalaufnahme eingestellt sind. Für den Fall, daß aus besonderen Gründen die Original-Lautstärke nicht erwünscht ist, kann dieser Erscheinung durch einstellbare Entzerrer (s. o.) am Tonfilm-Verstärker entgegengewirkt werden.

.

Bild

Anpassung des Frequenzganges eines Tonfilm-Verstärkers an die Saalakustik und die Lautsprechertype durch eine umlötbare Vorentzerrung. Die Frequenzkurven 1, 2 und 3 und die in der Darstellung aufgeführten Angaben zeigen die Auswirkungen dieser Entzerrung. (Zeichnung aus: Zeiss Ikon „Bild und Ton")

Frequenzgang des Tonfilmverstärkers DOMENAR M von Zeiss Ikon, der Einstellungsmöglichkeiten durch einen variablen Entzerrer besitzt. Der lineare Frequenzgang liegt etwa bei 0, wie das Bild auf Seite 2 zeigt. (Zeichnung aus: Zeiss Ikon „Bild und Ton")

.

Die Klangfarbe

Zu diesen Betrachtungen gehört eine weitere Eigenschaft der Tonwiedergabe, die als „Klangfarbe" bezeichnet wird. Man versteht unter diesem Begriff den verschiedenartigen Charakter von Schallquellen. So ist z. B. bekannt, daß eine Geige und eine Klarinette bei gleicher Tönhöhe, d. h. bei gleicher Frequenz des Grundtones, verschiedenen Klangcharakter haben, der dadurch zustande kommt, daß sich dem Grundton einer bestimmten Frequenz Obertöne überlagern, die für die „Klangfarbe" einer Tonwiedergabe maßgebend sind.

Daher muß eine gute Tonwiedergabe-Anlage imstande sein, diese Obertöne im Bereich bis mindestens 10.000 Hz wiederzugeben, wenn eine einigermaßen naturgetreue Wiedergabe erreicht werden soll.

.

Die Dynamik

Zu diesem Gebiet der Tontechnik gehört im übrigen noch ein Begriff, der als „Dynamik" bezeichnet wird. Hierunter versteht man die Fähigkeit einer elektro-

akustischen Anlage, den Bereich zwischen den kleinsten Lautstärken ohne Wahrnehmung der natürlichen Störgeräusche und andererseits den höchsten Lautstärken ohne Wahrnehmung des Klirrfaktors (s. o.) zu überbrücken. Der sog. „Pegelunterschied" zwischen der größten und der kleinsten Amplitude wird als Dynamik bezeichnet und in „Dezibel" gemessen.

Dezibel = Verstärkungsmaß

Um ein Maß zu erhalten, das von der Frequenz-Empfindlichkeit des Ohres unabhängig ist, wird ein besonderes Verfahren angewendet, mit dem große Verstärkungen, wie sie z. B. in Tonfilmverstärkern vorkommen, in kleinen Zahlen ausgedrückt werden können. Dieses dadurch entstehende Maß erhielt die Bezeichnung „Dezibel", abgekürzt „db" oder auch „dB".

Die Endsilbe „bei" dieser Bezeichnung wurde zu Ehren des englischen Erfinders Graham Bell gewählt und als Einheit „Bel" geschaffen, deren zehnter Teil das Dezibel ist. Das „Dezibel" unterscheidet sich von dem Maß „Phon" dadurch, daß es unabhängig von der Frequenz ist und daß in ihm kein Bezugspunkt - wie beim Phon - enthalten ist. Das Dezibel ist also eine objektive Größe, während das Phon als subjektives Maß bezeichnet werden muß.

Das Dezibel ist eine Verhältnisgröße und wird entweder auf die Schalleistung oder auf den Schalldruck bezogen. Da Schalldruck-Änderungen den Spannungsänderungen bei der elektrischen Verstärkung entsprechen, wird das Dezibel als geeignetes Maß für die elektrische Verstärkung verwendet. So wird z. B. das Verhältnis der Eingangs- zur Ausgangsspannung von Verstärkern in db ausgedrückt. Hiervon wird u. a. Gebrauch gemacht in Beschreibungen und Prospekten von Tonfilm-Verstärkern als Maß für die Leistung, Verstärkung und der Entzerrung in den Höhen und Tiefen.

Das Dezibel findet außerdem Verwendung für die Kennzeichnung des unterschiedlichen Verstärkungsgrades der einzelnen Frequenzen und als Maßstab für die linearen Verzerrungen (s. o.). Sind z. B. die Tiefen bei einer bestimmten Frequenz im Verhältnis 1:10 angehoben, so entspricht das einer Anhebung von 20 db. Eine hundertfache Verstärkung entspricht 40 db; eine tausendfache Verstärkung 60 db, eine zehntausendfache Verstärkung 80 db usw. Darüber hinaus kann das Dezibel auch als „Ohrmaßstab" angesehen werden, da es auch die subjektive SchallemDfindlichkeit darstellt.

Zusammenfassung (Jan. 1963) :

Diese vorstehend zusammengestellten Erläuterungen lassen zweifelsohne erkennen, daß die Kenntnis der Bedeutung und Auswirkung dieser am häufigsten vorkommenden Fachausdrücke und Begriffe der Tontechnik sehr zum Verständnis von Abhandlungen und zur Beurteilung von Tonanlagen beitragen kann. -Z-

Der Schmalfilm und seine "Nutz"-Anwendung (Jan. 1963)

Unsere Fachzeitschrift „DER FILMVORFÜHRER" hat bisher im wesentlichen - mit wenigen Ausnahmen - Probleme und technische Angelegenheiten behandelt, die den Vorführer in der Kabine und den Vorführbetrieb angehen und daher ausschließlich auf den 35mm-Film, die Breitwand-Wiedergabe und den Breitfilm abgestimmt waren.

Aus diesem Grund war in den Spalten des FV bisher vom „Schmalfilm" nur wenig zu finden, soweit es sich nicht um Randgebiete handelt, wie z. B. den Schmalfilm-Vorsatz für 33mm-Projektoren. Im übrigen dürfte auch heute noch in Vorführerkreisen die Meinung vorherrschend sein, daß der „Schmalfilm" lediglich als der „kleinere Bruder" des Normalfilms zu betrachten und daher verhältnismäßig bedeutungslos ist.

Daß solche Anschauungen nicht angebracht sind, zeigen die Entwicklungs- und Fertigungsprogramme unserer kinotechnischen Industrie auf dem Schmalfilmgebiet und die damit verbundene steigende Bedeutung des Schmalfilms auf den verschiedensten Gebieten.

Um die Leser des FV auch über diese Probleme zu informieren, haben wir uns entschlossen, in Zukunft von Fall zu Fall über Schmalfilmangelegenheiten zu berichten und damit auch gleichzeitig die Fachkreise anzusprechen, die direkt am Schmalfilm interessiert sind, wobei sich die Betrachtungen ausschließlich auf den 16mm-Film beschränken sollen.

- Anmerkung : Das obige ist leider verklärter Unsinn, weil - wie später 1982 weltweit in der Hifi-Branche geschehen - die europäischen Projektorenhersteller in ihrem einbrechenden Markt krampfhaft nach noch nicht ausgefüllten Lücken für ergänzende oder neue Produkte gesucht hatten. Nach der nicht so erfolgreichen 70mm Euphorie wurde daher das 16mm Terrain angegangen.

.

Technische Möglichkeiten des Schmalfilms

Am Anfang der schmalfilmtechnischen Entwicklung (Anmerkung : insbesondere im 3. Reich) war der 16mm-Film ausschließlich das Interessengebiet des Filmamateurs, bis zu dem Zeitpunkt, als der 8mm-Film (Anmerkung : nach Kriegsende 1945) immer mehr für diesen Zweck an Bedeutung gewann und die zugehörigen Maschinen, Geräte und Optiken so vervollkommnet werden konnten, daß auch dem anspruchsvollen Amateur alle Möglichkeiten der praktischen Auswertung auf dem 8mm-Gebiet nunmehr zur Verfügung stehen, die über die Farbe und die Vertonungsmöglichkeit bis zur CinemaScope-Aufnahme und -Wiedergabe reichen. Ausschlaggebend für den Wechsel vom 16mm-Schmalfilm zum 8mm-Film waren zudem auch finanzielle Fragen, die ihren Ausdruck im Preisunterschied für Gerät und Material gegenüber dem 16mm-Schmalfilm fanden.

Wie später beim 8mm-Film ging auch bei dem 16mm breiten Schmalfilm die Entwicklung vom ursprünglichen Stummfilm in Schwarz-Weiß-Aufnahme und -Wiedergabe über die Farbe und die Vertonungsmöglichkeit zur anamorphotischen Aufnahme und Wiedergabe und hat heute (1962) - nicht zuletzt wegen der steigenden Bedeutung und Anwendung des 16mm-Films - einen technischen Stand erreicht, der als qualitativ hochwertig bezeichnet werden kann.

Diese Vollkommenheit wurde in erster Linie dadurch ermöglicht, daß es gelungen war, die Qualität des Schmalfilmmaterials so zu verbessern, das trotz der immensen Vergrößerung des verhältnismäßig kleinen Filmbildes beim 16mm-Film (7,15 x 9,5 mm) - gegenüber 15,2 x 20,9 mm beim Normalfilm - bei der Projektion und der damit verbundenen Auflösung ein brauchbares Schirmbild erzielt werden konnte.

.

Weitere Verbesserungen

Hand in Hand mit dieser Verbesserung ging die Entwicklung entsprechender optischer Einrichtungen für die Aufnahme und Wiedergabe von Farbfilmen und CinemaScope-Schmalfilmen, die heute einen Qualitätsstand erreicht hat, der dem des 35mm-Gebietes kaum nachsteht.

Da bei dem 16mm-Film mit Rücksicht auf das Auflösungsvermögen eine Kompression bzw. Dehnung mit dem Faktor 2 - wie beim 35mm-CinemaScope-Film - nicht angebracht erschien, haben die Hersteller der Anamorphote (ISCO und Möller) Vorsätze für Schmalfilm entwickelt, die einen Faktor von 1,5 besitzen und bei der Projektion ein Bild mit dem Seitenverhältnis 2:1 ergeben.

Diese anamorphotischen Vorsätze werden vor den Grundobjektiven mit entsprechenden Anpassungen befestigt. Die Schmalfilm-Anamorphote von ISCO werden mit dem Grundobjektiv in einer Einstellfassung verbunden, wodurch die sonst erforderliche doppelte Einstellung der Entfernung am Grundobjektiv und am anamorphotischen Vorsatz entfällt.

Die Scharfeinstellung des Grundobjektivs und die anamorphotische Einstellung über alle Entfernungen von 0,5m bis unendlich werden durch die Skaleneinstellung am ISCOMORPHOT vorgenommen. Diese synchrone Scharfeinstellung wird auch bei den „Fixfocus-Objektiven" durch diese optische Konstruktion erreicht, indem auch bei „fix", d. h. festeingestelltem Grundobjektiv mit dem Vorsatz alle Aufnahme-Entfernungen von 0,5m bis unendlich eingestellt werden können.

Je nach verwendeter Optik, Lichtquelle und Bildschirmmaterial können bei der Wiedergabe Bildgrößen erzielt werden, die auch für einen größeren Zuschauerkreis ein gut und gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild bieten. Auf Grund dieser Erkenntnisse und praktischen Ergebnisse ist es dem 16mm-Schmalfilm gelungen, auf verschiedenen Gebieten eine dominierende Rolle einzunehmen. Das gilt im besonderen für den industriellen Gebrauch, wobei zu unterscheiden ist zwischen Filmen zur allgemeinen Information, Filmen über Technik und Produktivität, Filmen über Forschungsarbeiten der Industrie, Filmen über Berufsausbildung und Berufsberatung, Filmen über betriebliche Sozialfragen und Filmen über Unfallverhütung im Betrieb.

Hierzu kommt noch das große Gebiet der wissenschaftlichen Forschung, der Belehrung auf wissenschaftlichen Spezialgebieten, z. B. in der Medizin, sowie die Dokumentation und die Berichterstattung. Daher haben z. B. die Werbeabteilungen der Industriefirmen schon seit langer Zeit die Wichtigkeit des Films als Propagandamittel erkannt und z. T. eigene Produktionsstellen für die Herstellung solcher Filme eingerichtet, während andere Firmen ihre Werbe- und Informations-Filmvorhaben durch besondere Spezialfirmen herstellen lassen.

Für die Wiedergabe dieser Filme stehen bei den Firmen meistens besondere Vorführräume mit ortsfest installierten Schmalfilmprojektoren zur Verfügung; außerdem werden die Werksvertretungen für den Außendienst mit transportablen Schmalfilmapparaturen ausgerüstet, da man schon lange erkannt hat, daß solche Werbe- und Informationsfilme ein gutes Anschauungsmaterial bilden und dem Kunden und den sonstigen Interessenten am deutlichsten die Größe und Bedeutung eines Werkes vor Augen führen können.

Bilder

Trick-Titel-Reprogerät TV 2 der Fa. Veldung mit Repro-Einrichtung und Cellophan-Ver-schiebeleiste. (Foto: Veldung)

Ortsfester 16-mm-Schmalfilm-Projektor BAUER SELECTON II 0 mit Xenon-Lampe SL 6 X.

(Foto: Bauer)

.

Farbe, Vertonung und Trick

Die Entscheidung der Frage, ob ein Werbe- oder Industrie-Film in Schwarz-Weiß oder in Farbe hergestellt werden soll, ist einerseits eine finanzielle Angelegenheit und hängt andererseits stark von dem zu behandelnden Thema ab. Viele dieser Angelegenheiten werden sich natürlich in Schwarz-Weiß abwickeln lassen; es gibt jedoch auch sehr viele Fälle, bei denen die Farbe ausschlaggebend ist, da nur die farbliche Wiedergabe einen bestimmten mechanischen oder chemischen Vorgang zu demonstrieren in der Lage ist. Abgesehen davon wird natürlich die farbliche Wiedergabe eines solchen Werbe-, Dokumentar- oder Industriefilms intensiver auf den Zuschauer einwirken als die Schwarz-Weiß-Wiedergabe.

Ein wesentliches Moment für die Wirkung dieser Filmgattungen auf den Zuschauer ist die Vertonung der 16mm-Filme. Ursprünglich wurde hierfür der konventionelle Lichtton benutzt, wobei die Tonspur auf der nicht perforierten Seite des 16mm-Films aufgezeichnet wurde. Mit der Einführung der Magnettontechnik für die Filmwiedergabe auf dem 35mm-Gebiet wurde diese Technik auch für den 16mm-Film interessant.

Das Weberling-Verfahren (Jan. 1963)

Nachdem man sich zunächst damit begnügt hatte, die Magnettonspur in Pastenform dünn auf den Film aufzutragen, wobei sich der Nachteil ergab, daß die so erhaltene Spur wegen der feinen Eisenteilchen verhältnismäßig rauh ist und daß sie nicht genügend gleichmäßig aufgetragen werden konnte, wurden später Verfeinerungen ausgearbeitet, die unter der Bezeichnung „Weberling-Verfahren" bekannt geworden sind.

Hierbei wird von dem fertig geschnittenen Film ein der Spurbreite entsprechender dünner Span abgehoben und in diese Vertiefung ein auf diese Breite (2,6 mm) zugeschnittenes Tonband eingeklebt. Im Zuge der weiteren Entwicklung ist es gelungen, das Verfahren in der Weise zu verbessern, daß die Aushebung der Vertiefung sich erübrigt und die Spur direkt auf das Filmband - Schicht- oder Blankseite - aufgeklebt werden kann. Heute werden für diese Zwecke besondere Bespurungsmaschinen verwendet. Im allgemeinen wird man bei der Vertonung von Werbe-, Dokumentar- und Industriefilmen mit einer Tonspur auskommen.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, mehrere schmale Magnettonspuren oder je eine Lichtton- und Magnettonspur aufzutragen. Das hat den Vorteil, daß man je nach dem Verwendungszweck des Films verschiedenartige Begleittexte oder auch mehrere sprachliche Versionen aufsprechen kann. In jedem Fall hat die Magnettonbespurung gegenüber der Lichtonspur - wie auch beim 35mm-Film - den großen Vorteil, daß die Aufzeichnung während der Aufnahme abgehört und kontrolliert werden kann und daß sie andererseits bei Bedarf gelöscht werden kann, um eine mißlungene Tonaufzeichnung zu wiederholen oder die Spur für andere Aufzeichnungen freizumachen.

Die "Vertonung" von 16mm Schmalfilm

Die Tonaufzeichnung bei Filmen der "besprochenen Art" wird sich neben einer geeigneten Begleitmusik auf gesprochenen erläuternden Text beschränken. Dieses Verfahren hat im Werbe-Außendienst gegenüber dem früher bei der Stummfilm-Wiedergabe üblichen, vom Vertreter gesprochenen Begleittext den Vorteil, daß keine ungewollten Pannen auftreten können und daß der aufgesprochene Text je nach Bedarf später geändert werden kann, sofern sich für die Werbung oder Information neue Gesichtspunkte ergeben.

Neuerdings wird für die Vertonung von Dokumentar- und Industriefilmen vielfach auch elektronische Musik verwendet, die nach einem von Siemens entwickelten Verfahren erzeugt wird und die - meist im Trickverfahren hergestellten - Filme entsprechend untermalt.

Ein Beispiel hierfür ist z. B. der bekannte Siemens-Film „Impuls unserer Zeit", bei dem durch die geschickt eingestreuten elektronischen Geräusche die auf der Bildwand gezeigten Vorgänge unterstrichen wurden. Es ergeben sich also auch auf dem Tongebiet durch diese Verfahren unerschöpfliche Möglichkeiten für die wirkungsvolle Gestaltung dieser Art von 16-mm-Filmen.

Der Filmtrick

Ein weiteres Mittel, die herzustellenden Werbe-, Dokumentar-, Lehr- und Industriefilme instruktiv und abwechslungsreich zu gestalten, ist schließlich der Filmtrick.

Auch hier war der 35mm-Film ein Vorbild, das auch auf den 16mm-Film übertragen werden konnte. Gerade auf dem Gebiet der Werbung, der Belehrung und der Dokumentation ist die Anwendung von Filmtricks von besonderer Bedeutung, da sie wesentlich zum Verständnis der gezeigten Vorgänge beitragen, in vielen Fällen sogar die einzige Möglichkeit bieten, einen für die Aufnahmekamera unsichtbaren Vorgang zu erläutern.

Für die Herstellung solcher Filmtricks, wie auch für die Anfertigung ansprechender Filmtitel hält die einschlägige Spezialindustrie eine große Auswahl geeigneter, leicht zu bedienender Geräte zur Verfügung, so u. a. das Trick-Titel-Repro-Gerät der Fa. Film-Veldung. Frankfurt/M., mit dem fast alle anfallenden und erforderlichen Arbeiten auf diesem Gebiet durchgeführt werden können.

.

Weitere Anwendungsgebiete des 16mm Schmalfilms (Jan. 1963)

Der Einsatz von Maschinen und Geräten für die Aufnahme und Wiedergabe von Schmalfilm in 16mm Breite beschränkt sich nicht auf die vorstehend aufgeführten Anwendungsgebiete. Sein Verwertungsbereich ist weit größer. So basiert z. B. fast der gesamte Fernsehstudiobetrieb auf dem 16mm Schmalfilm, indem sowohl die Aufnahmen wie auch die Abtastung für den Sendebetrieb in diesem Format vorgenommen werden.

- Anmerkung : Das stimmt so nicht. Spielfilme werden nach wie vor auf 35mm Filmabtastern abgespielt und gesendet. Alleine die Umstellung der aktuellen Berichte von 35mm auf 16mm mit Arriflex16 Kameras ist im Gange.

Ein besonders großes Anwendungsgebiet für den 16mm-Film ist die Tonaufnahme bei Film und Fernsehen, wobei ausschließlich die Magnetton-Technik benutzt wird. Hierbei werden je nach den Erfordernissen drei verschiedene Möglichkeiten verwendet, nämlich das Einstreifen-Verfahren, das Zweiband-Verfahren und das Pilotton-Verfahren.

Das Einstreifen-Verfahren

Bei dem Einstreifen-Verfahren wird Bild und Ton auf einem gemeinsamen Filmstreifen, dem sog. „16mm-Randspurfilm", aufgenommen und steht in dieser Form - sofern keine zusätzliche Bearbeitung erforderlich ist - für Reportagesendungen sofort und synchronisiert zur Verfügung.

.

Das Zweiband-Verfahren

Bei dem Zweiband-Verfahren wird Bild und Ton auf getrennte Filmstreifen aufgenommen, wobei für die Tonaufzeichnung ein perforierter 17mm-Mittenspur- Magnetfilm ! benutzt wird.

.

Das Pilotton-Verfahren (Wissensstand aus Jan. 1963)

Bei dem Pilotton-Verfahren schließlich wird Bild und Ton ebenfalls getrennt voneinander aufgezeichnet. In diesem Fall wird jedoch für den Ton unperforiertes 6,25 mm breites Magnetband verwendet (Anmerkung : auf den damaligen NAGRA Bandgeräten) und der Synchronismus zwischen Bild-und Tonstreifen durch eine Pilotton-Aufzeichnung erreicht. Hierfür stehen Spezialkameras für 16mm-Film zur Verfügung, die aber außer dem eigentlichen Bild-Aufnahmeteil zusätzlich einen vom Laufwerk der Bildkamera angetriebenen „Pilottongeber" besitzen, der eine Pilotfrequenz erzeugt, die außer dem „Nutzton" auf das Magnetband aufgezeichnet wird.

Für die weitere Bearbeitung wird dann die Tonaufzeichnung auf perforierten 16mm-Magnettonfilm umgespielt, wobei die Pilotfrequenz nach entsprechender Verstärkung zur Synchronhaltung des Magnettonfilms benutzt wird, so daß ein zum Bildstreifen synchron abspielbarer Tonstreifen entsteht.

.

Vertonung mit Tonkopplern

Für weniger hohe Ansprüche läßt sich die nachträgliche Vertonung von 16mm-Bildfilmen auf einfachere Weise mit Hilfe von sog. „Tonkopplern" durchführen, wobei ein Tonbandgerät mit Synchronisierungs-Einrichtung benutzt wird. Bedarfsweise läßt sich auch in diesem Fall der synchron aufgenommene Ton auf die Magnettonspur des 16mm-Films umspielen.

Ein solches Verfahren wird z. B. mit Erfolg bei Expeditionen und Forschungsreisen angewandt. Hier erweist sich ebenfalls der Schmalfilm wegen der besseren Handlichkeit der Geräte als beinahe unersetzlich, auch hinsichtlich der Einfachheit der zugehörigen Tonaufnahmen, soweit sie an Ort und Stelle mit einem netzunabhängigen Tonbandgerät vorgenommen werden.

.

Die Schieß-Kinoanlagen (bei der Bundeswehr) (Jan. 1963)

Einen Verwendungszweck des 16mm-Films besonderer Art bieten die sog. „Schieß-Kinoanlagen", die zur Schießausbildung bei der Bundeswehr, beim Grenzschutz und ähnlichen Institutionen im In- und Ausland verwendet werden. Als Projektionsgeräte werden hierbei 16mm-Schmalfilm-Projektoren in Verbindung mit einem Kommandogerät benutzt. Schließlich sei noch auf Spezialeinrichtungen verwiesen, bei denen mit Hilfe eines Endlos-Magazins eine pausenlose Bild- und Tonvorführung von Schmalfilmen zu Werbezwecken oder als fortlaufender Vortrag auf Ausstellungen und Messen ermöglicht wird, sowie auf die sog. „Zweiband-Projektoren" für Studiozwecke, welche die gleichzeitige, aber getrennte synchrone Vorführung von Bild- und Tonstreifen gestatten und zu diesem Zweck mit vier Spulenarmen ausgerüstet sind.

Schmalfilm-Projektoren und Geräte für Bearbeitung

Die vorstehenden Ausführungen zeigen, daß die Verwertungsmöglichkeiten des 16mm-Schmalfilms sehr groß und umfassend sind. Dementsprechend groß ist natürlich auch das Angebot an Kameras, Projektoren und Geräten. Letztere dienen im wesentlichen der Filmherstellung und -bearbeitung. Hierzu gehören Schmalfilm-Entwicklungs- und -Kopiermaschinen, die z. T. so eingerichtet sind, daß auch von einem 35mm-Film Kopien im 16mm-Format gezogen werden können, und Ton-Kopiermaschinen.

Ferner Schneide- und Bearbeitungstische in ähnlichem Aufbau wie für den 35mm-Film bzw. kombinierte Schneidetische für 35- und 16mm-Film. sowie Umroller und Klebepressen für 16mm. Über diese Maschinen und Geräte, wie auch über Studio-Einrichtungen mit 16mm-Film soll in einer weiteren Übersicht berichtet werden, wie auch über sonstige Neuerungen auf diesem Gebiet.

Hierzu wird im besonderen die in diesem Jahr wieder stattfindende „photokina" eine gute Gelegenheit bieten. Im übrigen kann zusammenfassend und allgemein betrachtet gesagt werden, daß der 16mm-Schmalfilm bei richtigem Einsatz und bei genauer Kenntnis seiner Möglichkeiten und seiner Grenzen eine vielfältige Nutzanwendung gefunden hat und sich ständig neue Anwendungsgebiete erobert. -Z-

Zuschriften aus dem Leserkreis .....

"Filmvorführung bei Werbeveranstaltungen" (Jan. 1963)

In vielen Städten der Bundesrepublik werden regelmäßig von Vertriebsgesellschaften für Industrie-Erzeugnisse oder von Markenartikeln Werbeveranstaltun-gen durchgeführt, die im allgemeinen vormittags oder in den zeitigen Nachmittagsstunden stattfinden, bei denen als Anreiz für den Besuch neben einer Waren- oder Geldverlosung die Vorführung eines „Spitzenfilms" mit mehr oder weniger reißerischer Ankündigung („Nur für Erwachsene" usw.) in Aussicht gestellt wird.

An sich ist natürlich gegen die Verwendung von Spielfilmen für diese Zwecke nichts einzuwenden, sofern die Vorführung in theatermäßiger Form erfolgt. Wie es jedoch in der Praxis aussieht, geht aus einer Zuschrift unseres FK-Mitarbeiters hervor, der wir sinngemäß die nachstehenden Angaben entnommen haben.

Wenn ein Vorführer einmal einen ganzen Akt auslassen würde, ganz gleich aus welchem Grund, so wäre das für diesen Kollegen ein „schwarzer Tag" in seiner Vorführerlaufbahn, und wenn ein solches Vergehen mehrmals vorkommen sollte, mit Sicherheit ein Grund für die Entlassung.

Wie ist es nun aber, wenn auftragsgemäß bei einer Filmvorführung einzelne Akte weggelassen werden müssen? Solche Fälle kommen vor, wenn bei Werbeveranstaltungen von Liefer- oder Vertriebsfirmen angekündigte Spielfilme gezeigt werden.

Anmerkung : Man nennt es auch "Zweitverwertung"

Die Praxis sieht dabei so aus, daß von Verleihfirmen für solche Veranstaltungen - meist alte - Filme ohne die üblichen Bedingungen verkauft werden und die Theaterbesitzer den Saal für diese Veranstaltungen lediglich vermieten. Wir Vorführer selbst verdienen für diese gegen jede Ausbildungsvorschrift verstoßende Manipulation lediglich den Lohn für eine Sondervorführung.

Diese oft mehrmals monatlich über die Leinwand gehenden, von Werbefirmen veranstalteten Filmvorführungen sind derart verstümmelte Vorführungen, daß man sich oft um einige Jahrzehnte zurückversetzt denkt.

Werbefirmen sind es, die - obwohl von allen Seiten über den schlechten deutschen Film geschimpft wird - gerade den Film als Zugmittel für ihre Kundenwerbung und für ihr Verkaufsprogramm einsetzen. Gegen diese Werbung mit unseren normalen Spielfilmen wäre nichts einzuwenden; im Gegenteil, man könnte diese Methode sogar begrüßen, und bei diesen oft sehr gut besuchten Veranstaltungen durch die Vorführung unserer Vorspannfilme manchen Kinobesucher zusätzlich gewinnen. Aber niemand denkt daran, denn die Filmvorführung ist bei solchen Veranstaltungen der kürzeste Teil.

Es sind die nicht adressierten Postwurfsendungen an alle

So kündigt man heute durch Postwurfsendungen einen Film als ausgesprochenen „zugkräftigen Aufklärungsfilm" an, der nur für Erwachsene geeignet ist, z. B. mit dem Titel „Gefährliches Leben", und bringt dann einen Film, der für einen bestimmten Kochtopf oder für eine Kaffeemaschine wirbt.

Man schreibt in den zu Hunderten verteilten Einladungen in großen Lettern von „farbigen Breitwandfilmen" mit Weltstars und führt statt dessen eine alte, abgedroschene Schwarzweißkopie unter dem Motto vor: „Das sehen Sie in Ihrem Kino."

Bei diesen Werbeveranstaltungen, zu denen man die Besucher mit "unseren" Filmen lockt, und die - wie die den Filmen beigefügten Laufkarten zeigen - sogar in großen und größten Häusern durchgeführt werden, ist nicht nur die irreführende Ankündigung verwerflich, sondern ganz besonders die aufgezwungene Art der Vorführung.

Wie bei den verrufenen Kaffeefahrten- vorsätzlicher Betrug ?

So wurde bei einer Vorführung bestimmt: „Vorführer, lassen Sie den 4. Akt weg!" Vor kurzem mußte ich in einem solchen Fall den schönen melodienreichen Film um Leo Falls Operette „Der fidele Bauer" vorführen.

Hier wurde wieder angeordnet: „Vorführer, wir müssen schnell weiter. Sie führen nur den 1., 3. und 5. Akt vor!" Als ich den Film auspackte, lagen tatsächlich nur diese drei Akte zum Vorführen bereit; die Rollen Nr. 2 und 4 lagen gesondert verpackt unter einer Pappabdeckung unberührt, zum Zeichen, daß diese bei solchen Werbeveranstaltungen den angelockten Kinofreunden schon immer vorenthalten wurden.

Ich beobachte diese Methode der vorsätzlichen und gänzlich unnötigen Programmkürzung schon fast zwei Jahre und bin der Meinung, daß diese Art der verstümmelten Vorführung meist an uns Vorführern hängenbleibt.

Nicht nur einmal wurde ich in unserer Kleinstadt auf der Straße gefragt: „Was haben Sie uns denn da heute wieder vorgeführt? Als ich den Film früher einmal in Ihrem Theater sah, war er viel länger. Warum haben Sie denn ausgerechnet die schönen Lieder ausgelassen. Ist Ihnen der Film so oft gerissen?"

Aber nicht nur wir Vorführer verlieren durch diese verstümmelten Vorführungen an Ansehen; auch die Herren im Verleih und in den Theaterbüros sollten sich gegen solche, unsere Branche in Mißkredit bringende Machenschaften zur Wehr setzen. Denn das immer rarer werdende Kinopublikum wird sich gegen diese Art von Filmvorführungen auf seine Weise wehren, indem es ganz von der Kinokasse fernbleibt und uns schlechte Arbeit oder gar Betrug vorwerfen wird. Wer sollte auch in ein Theater gehen, wo ihm für sein gutes Geld nicht alles gezeigt wird! Das Publikum kennt ja die Zusammenhänge nicht. F. K.

XENOBLOCK mit Lüfter

In der „Betriebsanleitung für OSRAM-Xenon-Hochdrucklampen XBO in Kinoprojektoren" wird im Abschnitt C (Betrieb), Ziffer 4, gesagt: „Die Belüftung muß ausreichend sein, so daß die Lufttemperatur oberhalb des oberen Lampensockels 120° C nicht übersteigt."

Bei modernen Lampenhäusern wird diese Bedingung im allgemeinen in genügender Weise erfüllt. Anders liegen jedoch die Verhältnisse, wenn ein Xenon-Einbausatz nachträglich in vorhandene, vor allem ältere Lampenhäuser eingebaut wird. Da sich nach Feststellungen von Zeiss Ikon beim Einbau des Xenoneinbausatzes XENOBLOCK je nach der Form und Ausführung des verwendeten Lampenhauses in manchen Fällen ungünstige thermische Verhältnisse ergeben haben, wodurch der Hilfsspiegel und auch der Xenonkolben Schaden nehmen können, wird von Zeiss Ikon zur Vermeidung von zu hoher Erwärmung dieser Teile bei Verwendung des Xenonkolbens XBO 1600 W empfohlen, einen zusätzlichen kleinen Lüfter einzusetzen, der am Gestell des Einsatzes befestigt wird und für ausreichende Kühlung des Hilfsspiegels und des Xenonkolbens sorgt.

Bei dem leistungsschwächeren Xenonkolben XBO 900 W ist ein solcher Lüfter nicht erforderlich. In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß Xenonlampen und Einbausätze, die mit dem neuen Xenonkolben XBO 2500 W bestückt sind, ausnahmslos mit einem Lüfter - meist einem Tangentiallüfter - ausgerüstet werden. -Z-

.

Bild

XENOBLOCK von Zeiss Ikon für den Einbau in vorhandene Lampenhäuser mit angebautem Lüfter für die Kühlung des Hilfsspiegels und des Xenonkolbens XBO 1600 W. (Foto: Zeiss Ikon)

Laudatio : Otto Köstel - 25 Jahre Filmvorführer

Herr Otto Köstel, Filmvorführer im „Zentral-Theater", Emmendingen/Baden, konnte im Dezember 1962, als das Zentral-Theater sein 50-jähriges Bestehen feierte, auf eine 25jährige Tätigkeit als Filmvorführer zurückblicken.

Der Jubilar begann seine Tätigkeit im Zentral-Theater im Jahre 1935 als Platzanweiser und war seit 1937 im Vorführraum des gleichen Theaters beschäftigt. Nach Krieg und Gefangenschaft nahm er im Jahre 1947 seine Tätigkeit im alten Betrieb wieder auf und hatte in den Jahren von 1947 bis 1950, als das Zentral-Theater Versuchstheater der nach Emmendingen von Berlin aus verlagerten Fa. Siemens-Klangfilm war, Gelegenheit, durch die Zusammenarbeit mit den Ingenieuren und Technikern von Klangfilm reiche Erfahrungen zu sammeln, die seiner weiteren Tätigkeit als Filmvorführer im „Zentral-Theater", Emmendingen, zugute kamen. Wir gratulieren dem Jubilar herzlich und wünschen ihm weitere berufliche Erfolge. -Z-

Bild

Filmvorführer Otto Köstel (I.) mit seinem Chef, Herrn Karl-Ernst Ambs, im Vorführraum.

Filmspulen mit großem Kern

In unserem ausführlichen Bericht über die FAKI-Herbsttagung in München in FV 11/62, Seite 3, waren u. a. Angaben enthalten über die geplante Einführung eines großen Filmkernes von 127mm Durchm. an Stelle des bisher verwendeten kleinen Filmkernes bzw. Bobbys von 50mm. Hierzu möchten wir noch ergänzend mitteilen, daß natürlich vor der in Aussicht genommenen Einführung dieses größeren Kernes, der wesentlich zur Filmschonung beitragen kann, noch eine Reihe wirtschaftlicher Probleme zu lösen sind, die sich dadurch ergeben, daß die Verwendung eines Filmkernes von 127mm Durchmesser größere Versandkartons und auch größere Filmdosen erfordert.

Außerdem muß vor der vorgeschlagenen Einführung des großen Filmkernes noch die Frage geklärt werden, wer die Filmkerne beschafft, d. h. ob hierfür die Rohfilmlieferanten, die Kopierwerke oder die Verleiher zuständig sind. Der Beschluß des FAKI, diesen Filmkern zu normen und in die Neubearbeitung des Normblattes DIN 15 531 (Filmkerne) einzubeziehen, soll die Einführung des großen Filmkernes erleichtern. -Z-

Zum Abschluß noch ein Foto aus der Branche

Herr Schillig, Chef des Publizitätsdienstes der Schweizerischen Bundesbahnen und Mr. Üb Iwerks von Walt Disney besuchten das Werk Kiel von Zeiss Ikon und führten dort technische Besprechungen. Von I. n. r.: Herr Ziegler (Zeiss Ikon), Mr. Üb Iwerks (??) (Walt Disney), Herr Schillig (SBB) und ganz rechts Dipl.-Ing. H. Tümmel (Zeiss Ikon - er schrieb und betreute die Zeiss Ikon Heftchen, so lange, wie es ging.) (Foto: Zeiss Ikon)

.

.