Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 3 - 1956 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

Der Transformator im kinotechnischen Betrieb (in 1956)

Drei Begriffe der modernen Elektrotechnik kommen dem Filmvorführer immer wieder im praktischen Beruf vor Augen: Transformator, Kondensator, Generator.

Erst die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des Transformators ergab die fast verlustfreie Umformung einer Spannung auf jeden gewünschten Wert und da der Transformator heute überall in elektrotechnischen Einrichtungen auftritt, soll im folgenden näher auf seine Eigenschaften eingegangen werden.

Verschiedene Transformatoren-Arten

Die für Projektionszwecke benutzten Transformatoren sind entweder Kern- oder Manteltransformatoren. Bogenlampentransformatoren sind so gebaut, daß sie bei der Höchststromstärke, die ihnen entnommen werden darf, gerade die Lichtbogenspannung ergeben.

Da bei geringerer Sekundärstromstärke, die dem Transformator entnommen wird, die Sekundärspannung steigt, muß zur Erzielung der richtigen Lichtbogenspannung in diesem Fall ein zusätzlicher Widerstand verwendet werden, der als Kurbelwiderstand ausgebildet ist.

Klein-Transformatoren werden für alle möglichen Zwecke hergestellt und können für Spannungsumwandlungen von 2 ... 20.000 Volt und mehr (Fernsehempfänger) eingesetzt werden. Für Spezialzwecke werden heute vielfach Ringkerntransformatoren verwendet, wenn es darauf ankommt, die beim offenen Eisenkern besonders stark auftretenden magnetischen Kraftlinien zu bändigen, damit andere elektrische Einrichtungen hierdurch nicht gestört werden, wie es beim Rundfunk- und Fernseh-Gerät der Fall wäre.

Entsprechend dem Verwendungszweck und der erforderlichen Umwandlung der Spannung schwanken die Größenverhältnisse moderner Transformatoren zwischen Streichholzschachtelgröße mit nur wenigen Gramm Gewicht und der Größe eines Güterwagens mit mehreren 1.000 kg.

.

Aufbau des Transformators und seine Arbeitsweise

Die Hauptteile des Transformators sind ein Eisenkern in Hufeisen- oder Ringform und zwei Kupferdrahtspulen, deren Windungszahlen das Verhältnis der Spannungsumwandlung ergibt. Wird in die eine Spule ein Wechselstrom geschickt (Primärwicklung), entsteht im Eisenkern ein wechselndes magnetisches Kraftfeld, das in der zweiten Spule (Sekundär-Wicklung) durch Induktion einen neuen Wechselstrom entstehen läßt.

Weist die Primärspule z. B. 200 Windungen auf und wird sie mit einer Spannung von 220 Volt beschickt, während die Sekundärspule nur 100 Windungen enthält, entsteht am Sekundär-Ausgang eine Spannung von 110 Volt. Bei einem umgekehrten Verhältnis würde dementsprechend eine 220 Volt- Spanung auf 440 Volt umgeformt werden.

.

Die Stromstärke (hier eine sehr mäßige Erklärung)

Der Querschnitt des Kupferdrahts der Spulen entspricht der durchfließenden Stromstärke. Bogenlampentransformatoren haben eine Wicklung von vielen Windungen dünnen Drahtes in der Primärwicklung, während die Sekundärwicklung aus wenigen Windungen eines dicken Drahtes besteht.

Der "Normal"- oder der "Spar"- Trafo

Transformatoren werden entweder in Normal- oder in Sparschaltung (hergestellt und) betrieben. Bei der Normalschaltung sind die beiden Wicklungen der Spulen völlig voneinander getrennt (die sogenannte galvanische Trennung), während bei der Sparschaltung die Sekundärspule einen Teil der Primärspule bildet, der dann aus entsprechend stärkerem Draht besteht.

Nachteil der Sparschaltung: Bei einem Transformator-Fehler kann an den Anschlu-Klemmen der Bogenlampe plötzlich die Netzspannung auftreten und beträchtlichen Schaden anrichten.

In der modernen Elektrotechnik werden heute Transformatoren verwendet, die aus platz- und materialsparenden Gründen auf einem Eisenkern mehrere Wicklungen aufweisen und demzufolge die Abzapfung verschiedener Spannungen erlauben.

.

Transformatoren mit Reguliermöglichkeit

Es können auch Transformatoren mit Reguliermöglichkeit gebaut werden. Die in gewissen Grenzen mögliche Regulierung der Spannung beruht auf einer Veränderung des magnetischen Feldes, die dadurch ermöglicht wird, daß man den Eisenkern teilt, so daß ein Luftspalt entsteht, durch dessen Veränderung die Sekundärspannung beeinflußt wird. Auch durch Verwendung eines zweiten Zusatzkerns kann eine Regulierwirkung erzielt werden.

Übersetzungsverhältnis Spannung-Stromstärke

Werden Spannungen in einem bestimmten Verhältnis umgewandelt, das von der Anzahl der Spulenwindungen abhängt, tritt bei der Transformation außerdem "eine Wandlung" der Stromstärke auf. Auch die Stromstärke verändert sich im Verhältnis der Spannungen. Jedoch tritt bei einer durch den Transformator bewirkten Spannungserhöhung eine dem Übersetzungsverhältnis entsprechende Erniedrigung der Stromstärke auf.

Der Autor beschreibt ein Beispiel: Bei 110 Volt/10 Ampere primär mißt man dementsprechend sekundär 220 Volt/5 Ampere. Diese gegensätzliche Umwandlung der Stromstärke ist bei einer Spannungstransformation daher besonders zu beachten.

- Anmerkung : Ein sehr dünnes unglückliches Beispiel, das den Firmvorführer grenzenlos verwirrt. Einen fließenden Strom kann man nur dann messen, wenn hinten dran eine Last angehängt ist. So ist das Beispiel schlicht falsch.

.

Der Wirkungsgrad

Unter der Bezeichnung Wirkungsgrad versteht man das Verhältnis der gewonnenen Leistung zur aufgewendeten Leistung. Bei guten Transformatoren (was ist ein "guter" Transformator ?) werden Wirkungsgrade von 85-95% erreicht, so daß nur ein Spannungsverlust von 5-15% auftritt, der durch die Erwärmung des Magneten, der Spulen und durch sog. Wirbelströme bedingt ist.

- Anmerkung : Auch dieser Absatz ist sehr sehr unglücklich, weil die Argumente für das Attribut "gut" fehlen. Besser währe "hochwertig".

.

Störungen

Da der Transformator keine beweglichen Teile besitzt, treten Störungen äußerst selten auf. Wird ein Transformator primärseitig an eine zu hohe Netzspannung angeschlossen (220 Volt anstatt 110 Volt), erfolgt eine fast unmittelbare Zerstörung der Primärwicklung und der Transformator muß neu gewickelt werden, was nur bei größeren Systemen zweckmäßig ist, da kleinere Transformatoren im Anschaffungspreis niedriger liegen als eine entsprechende Reparatur kosten würde.

Wenn versehentlich die Sekundärseite eines Transformators an das Netz angeschlossen wird, treten in der anderen Spule sehr hohe Spannungen auf, so daß angeschlossene Geräte fast immer sofort zerstört werden.

Ein gewisses Brummen weist jeder Transformator auf, das dann besonders stark werden kann, wenn ein Kurzschluß im Sekundärstromkreis vorliegt. Dadurch entsteht selbstverständlich - durch Ausfall von Windungen - eine Spannungsänderung (Abfall oder Erhöhung) und der Transformator ist auszuwechseln. Sind einzelne Bleche des Eisenkerns locker, tritt ebenfalls ein stärkeres Brummen auf, das durch Festziehen der entsprechenden Bolzen beseitigt werden kann. -dbs-

- Anmerkung : Dieser recht oberflächliche Artikel ist hier nur deshalb enthalten, weil er so deutlich zeigt, welches Wissen 1956 mit Nichtwissen unter die Leser gebracht wurde.

.

Bild: „Der Gleichstrom-Motor" in FV 4/56, Seite 7. Links: Schaltbild des Nebenschlußmotors, Mitte: Doppelschluß-Motor, rechts: Reihenschluß-Motor. (Zeichnungen: G. E. Wegner)

Prüffilm zur Justierung von CinemaScope-Anlagen

Vorbedingung für die einwandfreie Bildwiedergabe von CinemaScope-Filmen ist die genaue Justierung der Projektionsobjektive und der anamorphotischen Vorsätze.

Für diese Zwecke wurde von Zeiss Ikon ein Prüffilm hergestellt, der eine Reihe von horizontalen und vertikalen Linien, ineinander geschachtelte Rechtecke in Form eines liegenden Kreuzes und sternartige Bilder aufweist.

In den vier Ecken des Bildfeldes und auf der Mitte des Bildrandes sind ebenfalls Sterne angeordnet. In der Mitte des unteren Bildteils befindet sich ein schwarzes Rechteck; im oberen Drittel ist das Zeiss Ikon-Firmenzeichen (anamorphotisch komprimiert) angebracht.

Der Film besitzt Normalfilm-Perforation, so daß er sowohl zur Prüfung von Bildwerfern für CinemaScope-Lichtton-Wiedergabe, als auch für Projektoren mit Zahntrommeln für die schmalere Spezialperforation der CinemaScope-Magnettonfilme verwendet weren kann.

Der Prüffilm wird in Längen von je 10m geliefert und wird zweckmäßig in Form von 1-2m langen Filmschleifen benutzt, weil dadurch die Möglichkeit besteht, den Projektor beliebig lange laufen zu lassen und die Justierung des optischen Teiles der Anlage in Ruhe vornehmen zu können. Um Verwölbungen des Films zu verhindern, soll die Filmschleife nur bei reduziertem Lampenstrom projiziert werden.

.

Das Justieren und die Kontrolle

Das Justieren und die Kontrolle wird mit diesem Prüffilm so durchgeführt, daß zunächst die Bildschärfe des Grundobjektivs ohne Vorsatz geprüft wird. Hierbei wird der Einstellknopf der Objektivfassung so lange gedreht, bis sich beste Schärfe der Linien und Sterne ergibt.

Diese Einstellung muß für die weitere Justierung beibehalten werden. Hierauf wird der anamorphotische Vorsatz wieder vor das Objektiv gesetzt oder eingeschwenkt, wobei nunmehr das auf dem Film komprimierte „Zeiss Ikon-Firmenzeichen" in richtig entzerrter Form auf der Bildwand erscheint.

Etwa noch vorhandene Unscharfen lassen sich durch Verdrehen des Stellringes auf dem Anamorphotkörper beseitigen. Bei verstellbaren Anamorphoten ist zu beachten, daß sich Unschärfen im oberen oder unteren Teil des Bildes durch Schwenken der Anamorphotachse nach oben oder unten beseitigen lassen, wobei das Bild auf der Bildwand nicht mitwandert.

Beim Schwenken des Anamorphoten nach links oder rechts hingegen bewegt sich das Bild in horizontaler Richtung, so daß durch diese Justierung die richtige Lage des Bildes auf der Bildwand eingestellt werden kann.

Wenn die horizontalen und vertikalen Linien und Sterne des Prüffilms vollkommen scharf auf der Bildwand erscheinen, so sind Objektiv und Vorsatz richtig eingestellt. Das im unteren Teil des Prüffilms angebrachte Rechteck dient zur Kontrolle der Blendeneinstellung.

„Zieht" die Blende, so zeigt sich - je nach Richtung der Blendenverstellung - oberhalb bzw. unterhalb des Rechtecks ein Lichtschweif. Nach Lösen der Blendenbefestigungsschrauben und Verstellen der Blendenflügel kann die „zugfreie" Stellung der Blende gefunden werden, so daß nunmehr die obere und untere Kante des Rechteckes scharf und ohne Schleier zu erkennen ist.

Der Zeiss Ikon - CinemaScope-Prüffilm dient schließlich auch zur Prüfung des horizontalen und vertikalen Bildstandes des Projektors durch Beobachtung der senkrechten Linien in bezug auf ihre Lage zu den seitlichen Bildwandbegrenzungen (seitlicher Bildstand) und der horizontalen Linien in bezug auf die obere und untere Bildwandmaske (Höhenbildstand).

Mit dem Zeiss Ikon- CinemaScope-Prüffilm ist somit ein Mittel gegeben, um alle für die Bildwiedergabe kritischen Teile des Projektors zu justieren und laufend zu kontrollieren. -Z-

Bild

Ausschnitt aus dem Zeiss Ikon-Prüffilm zur Justierung von CinemaScope-Anlagen. (Werkfoto: Zeiss Ikon)

Hinweise für den Schmalfilmvorführer

Die kleineren Abmessungen des 16mm-Films und die damit verbundene Gewichts- und Kosteneinsparung brachten es mit sich, daß sich der Schmalfilm zum Berufsformat entwickeln konnte. Wenn auch noch vor wenigen Jahren verschiedene Schwächen und Mängel an den Vorführgeräten, dem Kopienmaterial oder bei der Bedienung von Projektor und Behandlung der Kopien auftraten, so ging man doch den einmal eingeschlagenen Weg weiter.

Es wurden Erfahrungen gesammelt und zum Nutzen des Schmalfilms ausgewertet. Die nachfolgenden Zeilen sollen dem Zweck dienen, Schmalfilmvorführern einige Hinweise zu geben, die dazu beitragen sollen, das wertvolle Kopienmaterial zu schonen und die Qualität der Vorführungen zu verbessern.

Im Vergleich zur Tätigkeit eines Normalfilmvorführers hat der Schmalfilm-Vorführer verschiedene Vorteile. Der Normalfilm-Vorführer muß sich für seinen Beruf einer entsprechenden Ausbildung unterziehen, die ihn in die Lage versetzt, seine Apparaturen und auftretende Fehlerquellen zu beherrschen.

Außerdem arbeitet der Normalfilmvorführer meist schon länger in seinem Fach als die mit Schmalfilm arbeitenden Kollegen. Dem Normalfilmvorführer stehen Hilfsmittel zur Verfügung, die ihm Hinweise auf Filmschäden und ihre Entstehungsursache geben. Der Schmalfilmvorführer kann nur analog der für den Normalfilm geltenden Hinweise Schlüsse ziehen, bzw. er muß im Ungewissen tappen, wenn die fachlichen Voraussetzungen ungenügend sind. Letzteres dürfte wohl meist der Fall sein.

Einige Tips von Wichtigkeit

Aus diesem Grunde sollen nachstehend einige Tips gegeben werden, die für die Feststellung von Kopienfehlern und ihre Ursachen von Wichtigkeit sind. Im besonderen handelt es sich um solche Fehler, die keine Analogie zu den beim Normalfilm auftretenden Schäden aufweisen.

Wegen der einseitigen Perforation des Schmalfilms sind z. B. Stützstreifen an der Grenze zwischen Bild und Tonspur erforderlich. Dadurch ergeben sich Schleifspuren, die durch diese schmalen Stützschienen am Bildfensterschlitten, bzw. der federnden Andruckplatte an der Tonseite des Films hervorgerufen werden.

Die schmalen Stützstreifen sind aber notwendig, um eine Beschädigung der Tonspur, wie sie eine volle Gleitfläche mehr oder weniger hervorrufen würde, zu vermeiden. Bei der Schmalfilm-Klebestelle ist zu beachten, daß sie nicht wie beim Normalfilm zwischen den Perforationslöchern liegt, sondern mit dem Bildstrich das Perforationsloch erfaßt.

Breite Klebestellen, die das Bild beschädigen, bringen bei der Projektion unliebsame Fehler mit sich und bilden auch insofern eine Gefahr, als der Filmstreifen an dieser Stelle infolge zu großen mechanischen Widerstandes im Bildfenster oder an den Laufrollen leichter reißt.

Wie zum Kleben des Normalfilms eine gute Klebelade unbedingtes Erfordernis ist, kann auch beim Schmalfilm unter gar keinen Umständen auf sie verzichtet werden.

.

Perforationsdurchrisse

Ist beim Schmalfilm die Perforation angeschlagen, wird sie ähnlich wie beim Normalfilm behandelt. Hierbei muß berücksichtigt werden, daß eine Verstärkung des Anschlags bei Perforationsdurchrissen zu Fehlern bei der Bildwiedergabe führt, da die Schwankungen und Sprünge des Schmalfilmbildes weit mehr vergrößert werden als beim Normalfilm.

Ist beim Schmalfilm das Perforationsloch mehr als einen halben Millimeter erweitert „angeschlagen", so ist die Kopie infolge der daraus sich ergebenden Bildstandsfehler nicht mehr spielbar.

Normale Perforationseinrisse beim Schmalfilm kann man analog zum Normalfilm beurteilen. Sie werden jedoch bei ersteren seltener als beim 35mm-Film auftreten. Werden Perforationsausschnitte erforderlich, so darf beim Schmalfilm nur ein Loch ausgeschnitten werden, da sonst durch den Greifermechanismus des Schmalfilmprojektors (Zweizahngreifer) ein Filmriß unvermeidlich ist. Auch dies ist wieder eine Abweichung des Schmalfilms gegenüber dem Normalfilm.

Im übrigen ist bei Schmalfilmgeräten ganz besonders darauf zu achten, daß das Gerät nach jeder Vorführung gründlich gereinigt wird, wobei sämtliche Führungs- und Leitrollen regelmäßig auf glatten Lauf zu überprüfen sind. Eines ist vor allem nie außer acht zu lassen: Peinlichste Sauberkeit schont die Kopien und vermeidet unliebsame Störungen während der Vorführung.

Die Titel-Seite von Heft 6/1956 -

"Der Magnetton-Film in Atelier und Theater"

Die Magnettonaufzeichnung erfolgt im Atelier in der sog. „Atelierschrift" mit einer Spur von etwa 3mm Breite. Von diesem Magnetton-Original, das dem bisherigen Lichtton-Negativ entspricht, wird in einem elektrischen Umspielvorgang der Ton auf die Magnettonspuren der Bildkopie übertragen.

Dieses Magnettonkopieren hat gegenüber dem Lichtton-Verfahren den Vorteil größerer Verzerrungsfreiheit und größerem Frequenzumfanges. Außerdem läßt sich die hohe Qualität der Magnetton-Aufnahme ohne Kopierverluste bis zur Vorführung im Filmtheater beibehalten.

Die fotochemische Behandlung des Tones und das damit verbundene Risiko entfällt ebenfalls, da das Tonkopieren bei normaler Beleuchtung durchgeführt werden kann. Von einem Original lassen sich gleichzeitig mehrere Magnettonkopien herstellen, die während des Kopierens zur Kontrolle abgehört werden können.

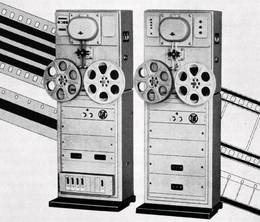

Die untenstehende (kombinierte) Abbildung zeigt links oben eine Magnetton - Originalaufnahme in Vierkanal-Magnettonschrift mit 4 Spuren von je 3mm Breite, links darunter eine Einkanal-Magnetton-Aufzeichnung für 16mm-Schmaltonfilm. Diese Originalaufzeichnungen bezeichnet man als sog. „Ateliersehrift".

Auf der rechten Seite des Bildes ist oben ein Positivfilm (Kopie) mit Vierspur-Magnetton dargestellt, wie er für CinemaScope-Filme benutzt wird und darunter ein 16mm-Film mit Magnettonspur. Die Herstellung dieser Magnettonkopien erfolgt auf Magnetton-Kopieranlagen COPYCORD von Klangfilm, die in der Mitte des Bildes dargestellt sind.

Links befindet sich das sog. „Muttergerät", auf dem das Original mit Atelierschrift läuft, rechts daneben das „Tochtergerät" bzw. die Tochtergeräte, da zum gleichzeitigen Kopieren mehrere solcher Tochtergeräte angeschlossen werden können. Nähere Einzelheiten über die Tonaufzeichnungsverfahren finden unsere Leser auf Seite 2 und 3 dieser Ausgabe. -Z-

TONFILM-Technik (10)

.

Die Tonaufzeichnunsverfahren (Stand von 1956)

Unter einem „Tonfilm" versteht man bekanntlich einen Film, bei dem außer der bildmäßigen Darstellung von Vorgängen oder Handlungen auch der bei diesen Vorgängen bei der Aufnahme erzeugte Schall hörbar gemacht wird.

Hierbei können verschiedene Verfahren angewendet werden, die - zugleich in chronologischer Folge - als Nadel-Tonfilm, Lichtton-Film und Magnetton-Film bezeichnet werden. Bei jedem dieser Verfahren besteht die Aufgabe der Tonaufzeichnung darin, die erzeugten Töne (Sprache, Musik oder Geräusche) auf einem Tonträger festzuhalten, um sie dann gleichzeitig, d. h. synchron, mit dem Bildfilm wiedergeben zu können.

Wie schon in FV 2/1955 näher ausgeführt, besteht das Grundprinzip der Schallaufzeichnung darin, daß Schallschwingungen je nach dem angewendeten Aufzeichnungsverfahren mit Hilfe des Aufzeichnungsorganes auf den Tonträger übertragen werden. Man hat hierbei grundsätzlich zu unterscheiden zwischen den mechanischen und den elektrischen Aufzeichnungsverfahren.

Bild : Prinzip der elektrischen Schallplattenaufzeichnung. (1) Mikrofon, (2) Verstärker, (3) elektrischer Tonschreiber, (4) Platte.

.

Die Schallplatten-Aufzeichnung (1956)

Bei dem mechanischen Aufzeichnungsverfahren werden die Schallschwingungen einer Membran zugeleitet, die im Rhythmus der Schallschwingungen mitschwingt.

Ein mit der Membran verbundener Stichel graviert diese Schwingungen in eine vorbeigleitende Wachswalze (Phonograph von Edison) oder in eine rotierende Wachsplatte (Schallplattenherstellung). Da die Graviernadel eine gewisse Trägheit besitzt, die im Vergleich zu der Energie der Schallquelle groß ist, ist dieses Verfahren für die Anforderungen der Tonfilmtechnik unzulänglich und wird daher heute nicht mehr für diese Zwecke benutzt.

Bei dem elektrischen Tonaufzeichnungsverfahren wird ein Mikrofon verwendet, dessen Membran den Schall aufnimmt und die dadurch entstehenden Schwingungen den Kohlekörnchen (Kohlemikrofon) bzw. den in das Mikrofon eingebauten Kristallen (Kristallmikrofon) oder einem Kondensaor (Kondensatormikrofon) vermittelt.

Entsprechend dem Schalldruck ändert sich das Verhalten dieses Vermittlers und dadurch auch der Ohm'sche Widerstand der an das Mikrofon angeschlossenen Gleichstromleitung, so daß diesem Gleichstrom ein Sprechwechselstrom im Rhythmus der Schallbewegung überlagert wird.

Dieser zunächst sehr schwache Sprechwechselstrom wird mit Hilfe eines Mikrofonverstärkers beliebig verstärkt und dem elektrischen Tonschreiber zugeführt. Dieser Tonschreiber steuert entsprechend den elektrischen Schwingungen die mechanischen Schwingungen der Graviernadel bei der Schallplatten-Aufzeichnung.

.

Die Lichtton-Aufzeichnung

Ein weiteres elektrisches Tonaufzeichnungsverfahren ist das Lichtton verfahren. Hierbei beruht die Aufzeichnung darauf, daß man einer Lichtquelle Helligkeitsschwankungen aufzwingt, die den vom Mikrofon kommenden Schallschwingungen entsprechen.

Das Aufnahmeorgan besteht bei diesem Verfahren aus dem Mikrofon mit Mikrofon-Batterie, einem Übertrager und der Lichtquelle (Glimmlampe) mit Batterie. Im Ruhezustand fließt über das Mikrofon und die Primärspule des Übertragers ein Gleichstrom.

Die Sekundärspule des Übertragers liegt in einem zweiten Gleichstromkreis mit der Glimmlampe. Wird das Mikrofon besprochen, so wird dem Mikrofon-Gleichstrom ein Sprechwechselstrom überlagert, der durch den Übertrager (ein kleiner Trafo) auf den Lampenkreis „übertragen" wird, so daß die Glimmlampe im Rhythmus des Sprechwechselstromes flackert.

Wird nun der Leuchtfaden der Lampe optisch, d. h. durch eine Beleuchtungslinse, auf einen Spalt und dieser wiederum auf den vorbeigeführten photographischen Film abgebildet, so erhält man nach der Entwicklung des Filmstreifen abwechselnder Schwärzung, Dicke und Abstand, die ein Abbild der Helligkeitsschwankungen der Glimmlampe darstellen.

Die auf diese Weise gewonnene Lichttonaufzeichnung wird als „Sprossenschrift" bezeichnet; das dabei angewendete Verfahren nennt man „Intensitätsverfahren".

Ein Gegenstück hierzu ist das „Amplitudenverfahren". Hierbei wird ebenfalls eine sogenannte „Tonlampe" zur Aufzeichnung benutzt, deren Licht über einen Kondensator und eine „Zackenblende" einem kleinen Spiegel zugeführt wird, der leicht beweglich aufgehängt ist und durch Sprechwechselstrom des Mikrofons abgelenkt wird.

Über eine nachgeordnete Spaltblende geht der Lichtstrahl dann über eine Aufzeichnungsoptik auf den laufenden Film und wird hier in Form von Wellenlinien bzw. mehr oder weniger ausladender Zacken - je nach der Aufzeichnungs-Amplitude - aufgezeichnet. Daher nennt man diese Tonaufzeichnungsart „Zackenschrift".

In der einfachsten Form erhält man nur eine Zackenlinie auf dem Film, daher die Bezeichnung „Einfach-Zackenschrift". Wird die Zackenschrift von der Mittellinie des Tonstreifens aus gesehen nach beiden Seiten aufgezeichnet, dann erhält man die sogen. „Doppel-Zackenschrift" und bei mehrfacher Doppelzackenschrift (etwa 10-12) die „Vielfach-Doppelzackenschrift", die jedoch heute nicht mehr benutzt wird.

Da der auf dem Tonstreifen verbleibende freie Raum, der keine Aufzeichnung enthält, bei der Wiedergabe im Tonfilm-Projektor leicht Schrammen erhalten kann, die sich im Lautsprecher als Störgeräusche bemerkbar machen, wird bei den modernen Lichtton- Aufzeichnungs- Verfahren, wie es von Klangfilm beider sogen. „EUROCORD-Schrift" angewendet wird, mit Hilfe einer gesteuerten „Klartonblende" dieser freie Raum beiderseitig der Zackenstreifen abgedeckt. Diese abgedeckten Teile erscheinen dann in der Kopie schwarz. Durch dieses Verfahren wird das Grundgeräusch sehr herabgesetzt und der Lautstärkeumfang gesteigert.

Bilder: Tonaufzeichnung mit und ohne Kartonblende.

Schema der Eurocord-Optik

1 Tonlampe

2 Kondensor

3 Zackenblende

4 Lichthahn

5 Spaltblende

6 Klartonblende mit Antrieb

7 Abhörfotozelle

8 Hohlspiegel

9 Glasplatte

10 Meßokular

11 Meßzelle

12 Objektiv

Schema der EUROCORD-Optik. 1-12 stellt den Weg des Aufzeichnungs-Lichtstrahls von der Tonlampe bis zum Tonobjektiv dar. (Werkbild: Siemens-Klangfilm)

Darstellung des Amplitudenverfahrens,

(a) Einfachzackenschrift,

(b) Doppelzackenschrift,

(c) EURO-CORD-Schrift (Klarton),

(d) Vielfach-Doppelzackenschrift.

.

Die Magnetton-Aufzeichnung

Außer den vorstehend kurz beschriebenen Nadelton- und Lichtton-Aufzeichnungen wird seit mehreren Jahren eine neue Aufnahmetechnik, das „Magnetton-Verfahren" angewendet und bei der Filmwiedergabe seit etwa zwei Jahren ebenfalls benutzt.

Dieses Verfahren hat gegenüber der Lichttonaufzeichnung den Vorteil, daß ein größerer Dynamik- und Frequenzumfang untergebracht werden kann und daß man in der Lage ist, den aufgezeichneten Ton sofort mach der Aufnahme abzuhören, während man bei der Lichttonaufzeichnung warten muß, bis der belichtete Tonstreifen entwickelt ist.

Die Tonaufzeichnung auf Magnetband ist an sich schon ziemlich alt. Sie wird beim (deutschen) Rundfunk z. B. schon etwa seit dem Jahr 1938 benutzt, insbesondere seitdem es gelungen war, durch Hochfrequenz - Vormagnetisierung (durch Braunmühi und Weber im Jahre 1940) das Verfahren so zu verbessern, daß es heute dem Lichtton-Verfahren und allen sonstigen Schallaufzeichnungsverfahren weit überlegen ist.

Die Magnetton-Aufzeichnung erfolgte ursprünglich auf einem Stahldraht. Da jedoch diese Aufzeichnungsart den Frequenzansprüchen auf die Dauer nicht genügte, ging man dazu über, Tonbänder mit magnetisierbarer Schicht, sogen. „Schichtbänder", zu benutzen, die heute (1956) durch „Massebänder" abgelöst sind, bei denen die Magnetit-Teilchen in die ausgewalzte Plyvinylchlorid- (PVC) Schicht eingebettet sind.

Für die Tonaufzeichnung auf das Magnetband wird ein sogen. „Sprechkopf" benutzt, vor dem das Band mit gleichmäßiger Geschwindigkeit vorbeiläuft, und unter dem Sprechkopf durch die Sprechwechselströme magnetisiert wird, die vom Mikrofon kommen und im Magnetton-Vorverstärker verstärkt sind.

Außer diesen „Sprechköpfen" werden bei der Aufnahme noch „Löschköpfe" benutzt, die dazu dienen, die Magnetisierung zu löschen und das Band für andere Aufnahmen benutzbar zu machen bzw. auch, um Aufnahmen wiederholen zu können.

Schließlich werden noch sogen. „Hörköpfe" verwendet, die dem Tonmeister das Mithören während der Aufnahme ermöglichen. Die Köpfe bestehen im allgemeinen aus ringförmigen Kernen, die durch eine Wicklung magnetisiert werden und zur Verringerung der Wirbelstromverluste als Blechpakete aufgebaut sind.

An der Stelle des Kopfes, die dem Tonband gegenüber liegt, ist ein Luftspalt, der sogen. „Arbeitsspalt" vorgesehen, durch den magnetische Streuungen hervorgerufen werden, die das Magnetband durchsetzen. Die Breite des Luftspaltes (etwa 10 bis 30 n) ist von der Bandgeschwindigkeit abhängig. Durchfließt ein Sprechwechselstrom den Sprechkopf, so treten aus dem Spalt magnetische Feldlinien aus, deren Feldstärke im Rhythmus der Modulation schwankt und das Band entsprechend magnetisiert.

Je höher die Bandgeschwindigkeit gewählt wird, um so besser wird die Tonaufzeichnung. Die normalen Bandgeschwindigkeiten der Heimtongeräte liegen bei 9,5 und 19cm/s; bei der Magnetton-Aufnahme für Tonfilme verwendet man hingegen wegen der Bildgeschwindigkeit von 24 Bildern/s eine Bandgeschwindigkeit von 45,6 cm/s und eine Spaltbreite von 14um.

Um frequenzabhänigige Verluste zu vermeiden, werden die Aufnahme-Verstärker so ausgelegt, daß das Band eine gleichmäßige magnetische Aufzeichnung erhält.

Schema einer Magnetton-Aufnahmeanlage. Links Aufnahmestudio, Mitte Tonmeisterraum mit Regelpult, rechts Tonkameraraum mit Verstärker und Magnetton-Aufnahmegerät. (Werkzeichnung: Siemens-Klangfilm)

.

Die „MAGNETOCORD" Geräte von Klangfilm

Für die Magnetton-Aufnahme in der Tonfilmtechnik sind von Klangfilm eigene Geräte mit der Bezeichnung „MAGNETOCORD" entwickelt worden, bei denen ein perforiertes 35mm breites Magnetband (ein Magnetfilm) verwendet wird, so daß es möglich war, alle mit dem Lichttonfilm gemachten Erfahrungen hinsichtlich Gleichlauf (Schwungbahn), Antrieb und Tonqualität nutzbar zu machen.

Da für die stereophone Tonwiedergabe bekanntlich vier Magnetspuren erforderlich sind und der 35mm breite Magnetfilm in voller Breite für die Aufnahme ausgenutzt werden kann, besitzt er vier Aufnahmespuren von je etwa 3mm Breite. Für die Schmal-Tonfilm-Aufnahme wird hingegen ein 17,5mim breites einseitig perforiertes Magnetband (auch das ist ein Magnetfilm) benutzt mit einer Tonspur von etwa 3mm Breite in der Mitte des Bandes.

Die so aufgezeichneten Schallvorgänge können dann je nach Bedarf für die Herstellung von Vierkanal-Magnetton-Kopien bzw. von Schmalfilm-Magnettonkopien verwendet werden, wofür von Klangfilm die Magnetton-Kopieranlage COPYCORD entwickelt wurde, oder auch zum synchronen Überspielen auf Lichtton eingesetzt werden, wodurch eine qualitätsmäßig bedeutend bessere Wiedergabe als beim Umkopieren von Lichtton auf Lichtton erzielt werden kann, abgesehen davon, daß bei der Herstellung der Lichttonkopien das Bild von einem Zwischennegativ kopiert wird.

Dadurch werden Kopierverluste vermieden, die sich besonders bei Farbfilm bemerkbar machen können, und somit auch eine bessere Bildqualität erzielt. -Z-

Neue (Film-) Verfahrens-Bezeichnungen (aus 1956)

In den Verleihangeboten der letzten Zeit und in Vorankündigungen sind drei neue Bezeichnungen aufgetaucht:

- Cinemascope 55,

- Superscope 235 und

- Cinepanoramic.

Es handelt sich bei diesen Bezeichnungen nicht um neue Techniken, sondern um Verbesserungen bereits eingeführter Verfahren.

.

CinemaScope 55

Dieses von der Centfox eingeführte Verfahren bringt aufnahmeseitig eine technische Neuerung, indem bei der Aufnahme ein Negativfilm von 55,6mm Breite benutzt wird, dessen Filmbildfläche also genau viermal so groß ist wie beim normalen 35mm-Format.

Der Zweck dieser Maßnahme ist der, von diesem großen Negativformat eines Filmimaterials hoher Empfindlichkeit 35mm-Kopien zu ziehen, die durch die fotografische Verkleinerung im Verhältnis 4:1 ein sehr feines Korn erhalten und dadurch eine brillante und bis zum Bildrand scharfe Bildwiedergabe ermöglichen.

Der Bildinhalt wird - wie bei dem bisherigen CinemaScope-Verfahren - bei der Aufnahme anamorphotisch im Verhältnis 2:1 „komprimiert", d. h. alle im Bild enthaltenen Personen und Gegenstände werden in der Horizontalen auf die Hälfte zusammengepreßt.

Bei der Wiedergabe im Theater wird der so komprimierte Bildinhalt mit Hilfe des anamorphotischen Projektionsvorsatzes wieder im Verhältnis 1:2 „gedehnt". Daher ist in den Prospekten der Lieferfirmen dieser Anamorphote (J. D. Möller, ISCO, Carl Zeiss) angegeben, daß sie einen „Dehnungsfaktor" 1:2 haben.

Für den Vorführer und den Theaterbesitzer ist es wichtig, zu wissen, daß für die Wiedergabe von Kopien, die nach dem neuen „CinemaScope-55 Verfahren" hergestellt sind, keine Änderung an der technischen Einrichtung und an den Projektoren notwendig ist, sofern die Anlage für die Wiedergabe von CinemaScope-Filmen der bisherigen Ausführung vorhanden ist, da die CinemaScope-55 Kopien die gleichen Bildabmessungen, die gleiche Perforation und die gleiche Lage der vier Tonspuren haben.

Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, von den 55mm-Negativen Kopien von 55mm Breite zu ziehen. Die Verwendung solcher Kopien wird jedoch auf USA beschränkt bleiben, da sie nur für extrem große Theater in Frage kommt und Spezial-Projektoren und -Tonanlagen erfordert, da die 55mm-Kopie insgesamt 7 Tonstreifen besitzt: je einen für links und rechts, je einen für halblinks und halbrechts, einen für die Mitte, eine Effektspur und die Steuerspur für das Aufschalten des Effektkanals und der verschiedenen Lautsprechergruppen. Entsprechend den großen Bildwandabmessungen werden in diesem Fall fünf Lautsprecher-Gruppen benutzt.

.

Superscope 235

Das Superscope-Verfahren, das mit dem Film „Vera Cruz" im vergangenen Jahr Eingang in Deutschland fand, benutzt für die Aufnahme eine normale Kamera mit normalem Objektiv und 35mm-Negativmaterial normaler Abmessungen (15,2 x 20,9mm Bild).

Von diesem Negativ werden durch Umkopierung in Spezial-Kopiermaschinen komprimierte Positive mit quadratischem Bildinhalt (18,15 x 18,15mm) gezogen, die mit einem anamorphotischen Projektionsvorsatz in einem Bildwand- Seitenverhältnis 1:1,66 bis 1:2 wiedergegeben werden.

Um eine leichtere Standardisierung der anamorphotischen Auswertungskopien in der Filmherstellung zu ermöglichen, haben sich die Erfinder des Superscope-Verfahrens, (die Gebr. Tushinsky), entschlossen, für die Wiedergabe der Kopien das gleiche Bildwandseitenverhältnis anzuwenden, wie es für CinemaScope-Wiedergabe mit Lichtton verwendet wird, nämlich 1:2,35.

Das hieraus entstandene und in Zusammenarbeit mit Technicolor entwickelte Verfahren erhielt die Bezeichnung „Superscope 235".

Da die Aufnahmen sowohl für Superscope in der bisherigen Form als auch für Superscope 235 auf 35mm Film gemacht werden, bleibt die Änderung des Bildwand- Größenverhältnisses ohne Auswirkungen auf die Arbeit des Kameramannes und seiner Mitarbeiter. Sie haben lediglich darauf zu achten, daß der Schwerpunkt der Bildkomposition innerhalb der markierten Grenzlinien bleibt, die auf der Mattscheibe der Kamera für das Format 1:2,35 eingezeichnet sind.

Die nach diesem Verfahren erhaltenen Kopien zeichnen sich durch große Bildschräfe, Randschärfe und Tiefenschärfe aus. Es entsteht auch kein Absinken des Bildes am Bildrand, wenn die anamorphotische Kopie bei der Vorführung „gedehnt" wird.

Die Erfinder des Verfahrens gingen bei der Vervollkommnung von Superscope und dem neuen Superscope 235 Verfahren von der Überlegung aus, daß die „Kompression" nicht bei der Aufnahme durchgeführt werden sollte, sondern in der Kopieranstalt, um die Kamera nicht unnötig mit einer Vorsatzlinse zu belasten und Aufnahmeprobleme zu schaffen.

Die Aufgaben für den Kameramann sind also die gleichen, wie bei der Aufnahme normaler 35mm-Filme; es sind also auch keine neuen Aufnahmemethoden erforderlich. Im Kopierwerk werden die anamorphotischen Auswertungskopien durch ein besonderes Linsensystem hergestellt, das von den Brüdern Tushinsky entwickelt wurde.

Hierbei wird das Negativbild mit den Abmessungen 11,2 x 24,9mm in eine anamorphotische Auswertungskopie mit der Bildfläche 18,2 x 21,3mm umgewandelt; das ist die gleiche Fläche wie bei CinemaScope- Lichtton-Kopien.

Es sind also für die Vorführung von Superscope-235-Kcpien ebenfalls keine Änderungen an den Projektoren und an der technischen Anlage erforderlich, wenn die Ausrüstung für die Wiedergabe von CinemaScope - Lichtton - Kopien vorhanden ist.

Superscope 235 kann ebenso wie das bisherige Superscope für Farb- und

Schwarz-Weiß- Filme angewendet werden. Die farbigen Superscope-235 Auswertungskopden werden ausschließlich mit Hilfe des Technicolor-Farbübertragungsverfahrens hergestellt, die Schwarz-Weiß-Kopien können von jedem Schwarz-Weiß-Kopierwerk gezogen werden.

Für Theater, die nur für die Vorführung von Filmen im bisherigen Seitenverhältnis 1:1,37 (Normalfilm) eingerichtet sind, können von demselben Superscope-Negativ normale Kopien gezogen werden, bei denen die gesamte bei der Aufnahme erfaßte Bildfläche ausgenutzt werden kann, d. h. auch jene Flächen, die außerhalb der oben erwähnten Begrenzungslinien auf der Mattscheibe der Kamera liegen.

Bild :Einzelheiten der Superscope-235 Kamera-Öffnung. Diese Öffnung hat die Abmessungen 24,9X16,5 mm. Die wesentlichsten Bestandteile des Bildinhaltes müssen innerhalb der eingezeichneten Ausmaße 23,9X11,2 mm bleiben, um eine gute Bildkomposition für Superscope 235 zu erhalten. Außerdem erhält man hierdurch die nötige Höhe für normale „flache", d. h. unverzerrte Kopien in jedem Größenverhältnis bis zu 1:1,85. (Zeichnung: Superscope, INC.)

.

Naturama (Cinepanoramic)

Das auf der deutschen Erfindung von Prof. Abbe, Jena, und auf den technischen Grundlagen von Cinemascope basierende Cinepanoramic - Verfahren benutzt für die Aufnahme einen zusätzlichen anamorphotischen Vorsatz zur Erzeugung komprimierter Negative.

Die daraus gewonnenen Kopien werden in der gleichen Weise und mit der gleichen Apparatur wie die CinemaScope-Filme mit Lichtton-Aufzeichnung (Seitenverhältnis 1:2,35) oder mit Vierspur-Magnetton- Aufzeichnung (Seitenverhältnis 1:2,55) vorgeführt.

Da sich anfänglich bei der Wiedergabe noch gewisse Rand-Unschärfen zeigten, wurde das Verfahren, das von der 1953 gegründeten Firma Cinepanoramic D.I.C. entwickelt und in Deutschland von der Bavaria-Filmkunst A. G. eingeführt wurde, inzwischen weiter verbessert, indem bei der Aufnahme zusätzlich zu dem anamorphotischen Aufnahmeobjektiv eine Korrektionslinse geschaffen wurde, die es ermöglicht, Negative mit absoluter Rand- und Tiefenschärfe herzustellen und unverzerrte Großaufnahmen bis auf eine kürzeste Entfernung von 1,75m durchzuführen.

Von diesen Negativen können Kopien gezogen werden, die eine bis an den Bildrand scharfe Bildwiedergabe mit großer Tiefenschärfe ermöglichen. Die Kopien haben eine amamorphotisehe Kompression, die bei der entzerrten Wiedergabe das gleiche Seitenverhältnis ergibt wie bei CinemaScope-Wiedergabe, d. h. 1:2,35 bei Lichtton und 1:2,55 bei Vierspur-Magnetton.

Von Cinepanoramic-Negativen können außerdem Normalfilmkopien hergestellt werden, die keinerlei Beschränkungen von Seiten der Hersteller der Optiken unterliegen, wenn sie gleichzeitig neben den anamorphotischen Kopien eingesetzt werden sollen.

Auch sonst sind mit diesem Verfahren keinerlei einschränkende Bestimmungen oder Lizenzverpflichtungen verbunden. Der Produzent kann das Objektiv und die Zubehörteile kaufen oder mieten und Filme in Farbe oder in Schwarz-Weiß und mit Magnetton- oder Lichtton-Aufzeichnung herstellen. Nach dem Cinepanoramic-Verfahren, das in USA zur besseren namentlichen Unterscheidung von anderen Verfahrensbezeichnungen mit der Vorsilbe „Cine . . ." die Bezeichnung Naturama erhalten hat, werden in Italien und Frankreich bereits seit einiger Zeit regelmäßige Wochenschau-Folgen hergestellt.

In USA wurden bisher über 50 Dokumentarfilme in diesem Verfahren produziert; 20 Spielfilme sind in verschiedenen Ländern der Welt ebenfalls fertiggestellt worden. Die Republik Pictures. die sich in der ganzen Welt um die Einführung von Cinepanoramic (Naturama) bemühen, werden sich in Kürze fast ganz auf dieses Verfahren umstellen.

Als erste Filme in deutscher Fassung wird der Gloriaverleih die Filme: „Der Teufel von Colorado" und „Lissabon" in die Verleihstaffel 1956/57 aufnehmen.

Allen diesen neuen Verfahren, wie auch den sogen. „Breitfilm-Verfahren", ist gemeinsam, daß man bestrebt ist, bei der Aufnahme Negative zu erhalten, von denen für die Wiedergabe feinkörnige Kopien gezogen werden können, die eine einwandfreie Bildwiedergabe mit guter Rand- und Tiefenschärfe ermöglichen und gleichzeitig wieder-gabeseitig eine Vereinheitlichung in bezug auf die technische Einrichtung des Vorführraumes gestatten. -Z-