Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 5 - 1958 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 1/1958 (Jan. 1958)

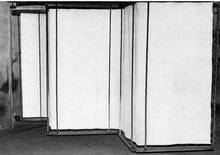

"Die Harmonika-Bildwand - eine neuartige Konstruktion"

Überall dort, wo sich die Notwendigkeit ergibt, die Bildwand zeitweise von der Bühne zu entfernen, um sie für andere Darbietungen (Bühnenschau, Vorträge usw.) freizumachen, ergeben sich Schwierigkeiten, sofern kein genügender Raum vorhanden ist, den Bildwandrahmen nach oben oder nach der Seite wegzuziehen.

Da das seitliche Aufrollen des Bildwandmaterials nicht möglich ist, kommt für Filmtheaterbühnen mit beschränkten Platzverhältnissen im Bedarfsfall nur eine Lösung in Frage, wie sie von der Fa. Edmund Heuer, Ullersricht bei Weiden (Opf.) in der „Harmonika-Bildwand" geschaffen wurde.

Bei dieser neuartigen Konstruktion wird ein sog. „Progressionszug" benutzt, der dafür sorgt, daß der Bildwandrahmen seitlich zusammengeklappt werden kann, wobei untere Führungen nicht erforderlich sind, so daß der Bühnenfußboden frei bleibt. Die gesamte Bildwandfläche wird bei diesem Verfahren in einzelne Felder entsprechender Breite aufgeteilt, so daß sich z. B. bei einer Bildwand mit 4Va Flügeln von je 3 m Breite eine Gesamtbildwandbreite von 13,5 m ergibt.

Der zum Zusammenklappen und Spannen der Bildwandflache benutzte Progressionszug besteht aus einer Seilgetriebeübersetzung mit einer stufenförmigen Seiltrommel, deren Stufendurchmesser sich wie 1:2:3:4 verhalten. Über diese Seiltrommel laufen die einzelnen Seile, die an die zugehörigen Flügel gekoppelt sind und den Flügeln die funktionsbedingten Geschwindigkeiten erteilen.

Die Heuer-Harmonika-Bildwand läßt sich sowohl gerade als auch gekrümmt ausführen. Das Bildwandmaterial wird mittels Federn oder durch Gummischnüre in der ausgefahrenen Stellung gespannt und beim Einfahren so zusammengelegt, daß keine Falten entstehen können. Das Spannen und Entspannen erfolgt sehr leicht von Hand.

Die zusammengelegte Bildwand wird von einem schrankartigen Kasten umgeben, um das Material bei Nichtgebrauch gegen Beschädigung und Staubablage zu schützen. Als Bildwandmaterial hat sich Plastikmaterial als am geeignetsten erwiesen, da es das vielfache Strecken und Falten am besten verträgt.

Akkumulatoren - Aufbau und Ladevorgang (Stand 1958)

Akkumulatoren dienen zur Aufspeicherung von elektrischer Energie, welche beliebig innerhalb eines begrenzten Zeitraumes wieder entnommen werden kann. In Lichtspieltheatern werden Akkumulatoren für die Stromversorgung der Notbeleuchtung bei Ausfall des Lichtnetzes verwendet.

In den meisten Fällen gehört die Betreuung der Notlichtanlage und somit die Wartung der Akkumulatoren zu den Aufgaben des Filmvorführers als desjenigen, von dem das größte technische Verständnis erwartet wird. Für die verschiedenen Ausführungsformen der Akkumulatoren werden von den zuständigen Aufsichtsstellen offene Glasgefäße für Zwecke der Notbeleuchtungsanlagen verlangt, welche eine leichte Kontrolle auf Säurestand und Zustand der Platten erlauben. Die Aufspeicherung der elektrischen Energie in einem Akkumulator erfolgt nicht durch Aufladung wie bei einem Kondensator, sondern in chemischer Form, die sich bei der Entladung wieder in elektrische Energie zurückverwandelt.

.

Die Details eines Bleiakkus

Dieser Vorgang beruht auf der chemischen Veränderung zweier Bleiplatten unter Mithilfe verdünnter, chemisch reiner Schwefelsäure als Elektrolyt. Jede Zelle eines Akkumulators wird aus einer, zwischen zwei negativen Platten befindlichen positiven Platte gebildet.

Die positiven Platten bestehen aus einer Anzahl Bleirippen, welche zur Erhöhung ihrer wirksamen Oberfläche auf das etwa Achtfache gegenüber einer glatten Platte durch Stege miteinander verbunden sind.

Die negativen Platten dagegen bestehen aus Hartblei mit kästen- oder gitterförmi-gen Aussparungen, in welche Bleiglätte eingebracht wird. Der Abstand der einzelnen Platten voneinander wird durch Rippen innerhalb der Gefäße oder durch Hartgummistäbchen bzw. Glasröhrchen eingehalten.

Vor dem Versand werden die Platten der Akkumulatoren längere Zeit formiert. Durch wechselndes Laden und Entladen wird ihre aktive Oberfläche vergrößert. Dabei bildet sich an den Platten bei Entladungen Bleisulfat. Bei jeder Ladung verändern sich diese Bleisulfatüberzüge.

An den positiven Platten entsteht hieraus braunes Bleisuperoxyd, an den Minusplatten silbergraues Blei in Form von Bleischwamm. Gleichzeitig wird durch die Umbildung von Wassermolekülen in Schwefelsäuremoleküle die Flüssigkeit säure reicher. Durch die chemische Umwandlung entsteht zwischen den beiden Platten ein Spannungsunterschied.

Wird an den Akkumulator ein elektrischer Verbraucher angeschlossen, so fließt, in Abhängigkeit von dem äußeren Widerstand, ein Strom. Bei dieser Entladung bilden sich Bleisuperoxyd und Bleischwamm in Bleisulfat zurück.

Ebenso findet eine Rückbildung der Schwefelsäuremoleküle in Wassermoleküle statt, die Flüssigkeit wird säureärmer. Diese Änderung in der Säuredichte kann mit einem Säureprüfer (Aräometer) festgestellt werden und Auskunft über den Ladezustand der Zellen geben. Da die Schwefelsäure nicht nur als Elektrolyt, sondern auch als Stromleiter im Innern der Zelle wirksam ist, müssen die Platten etwa einen Zentimeter über ihren oberen Rand mit Flüssigkeit bedeckt sein.

Beim Absinken des Säurespiegels ist deshalb mit destilliertem Wasser nachzufüllen. Mit dem Wechsel der Ladungen und Entladungen ändern sich auch die Farben der Platten. So sind im geladeinen Zustand die positiven Platten schokoladenbraun und die negativen Platten mausgrau.

.

Die Kapazität oder das Fassungsvermögen

Abhängig von der Größe der Akkumulatoren ist ihre Kapazität oder das Fassungsvermögen. Mit Kapazität bezeichnet man diejenige Elektrizitätsmenge, welche ein geladener Akkumulator bis zu seiner Entladegrenze bei 1,8 Volt abgeben kann.

Dieser Wert sowie die höchstzulässige Lade- und Entladestromstärke und die Säuredichte wird jeweils von der Herstellerfirma angegeben. Die Kapazität ergibt sich aus der Stromstärke mal Zeit, gemessen in Amperestunden (Ah).

Bei einem Akkumulator mit einer Kapazität von 42 Ah und einer maximalen Entladestromstärke von 3 A bedeutet dieses eine Stromabgabe von 3 A über 14 Stunden (42 Ah durch 3 A = 14 Std.). Werden dagegen nur 2 A entnommen, erhöht sich die Zeit auf 21 Stunden. Im übrigen ist die Angabe der Kapazität kein absolut konstanter Wert.

Wird nämlich mit einer niedrigeren als von dem Hersteller angegebenen Stromstärke und dabei garantierten Kapazität entladen, so kann sich die Kapazität bis zu 30% erhöhen, bedingt durch die langsamere chemische Umwandlung. Weiter ist die Kapazität abhängig von der Temperatur. Bei der Erhöhung um einen Grad steigt die Kapazität etwa l% an.

Um den Entladestrom und die Kapazität zu erhöhen, können mehrere Zellen parallel geschaltet werden. Bei der Hintereinanderschaltung von Zellen erhöht sich die Spannung, nicht aber der zulässige Entladestrom und die

Kapazität.

Die Grenzen des Bleiakkus

Der vorgeschriebene Entladestrom ist in allen Fällen nicht zu überschreiten. Bei zu hoher Stromentnahme erhitzen sich die Platten, werden krumm und bröckeln ab. Im ungünstigsten Fall kommt es zu einer Berührung der positiven und negativen Platten und damit zu einem Kurzschluß innerhalb der Zelle.

Zur Erreichung einer möglichst langen Lebensdauer der Akkumulatoren ist eine gute und sorgfältige Pflege unbedingt erforderlich. Dazu gehört neben dem rechtzeitigen Nachfüllen von destilliertem Wasser und dem Einfetten der äußeren Bleiverbindungen das regelmäßige Aufladen.

Auch wenn Akkumulatoren nicht benutzt werden, müssen sie alle vier bis sechs Wochen ent- und anschließend wieder geladen werden. Andernfalls können durch die sich hieraus ergebende Bildung schwer löslicher Bleisulfatkristalle die Platten hart werden. Ferner ist zu beachten, daß auch im unbenutzten Zustand eine langsame Entladung stattfindet.

.

Die Aufladung der Akkumulatoren

Die Aufladung der Akkumulatoren kann nur mit Gleichstrom erfolgen. Zu diesem Zwecke muß die fast überall vorhandene Wechselspannung gleichgerichtet werden. Um die Differenz zwischen Netz- und Akkumulatorenspannung auszugleichen, muß erstere heruntertransformiert werden.

Die einfache Grundschaltung eines Ladegerätes geht aus nebenstehender Zeichnung hervor. Über eine Sicherung und der einen Schaltstrecke eines zweipoligen Kippschalters wird der Primärseite des Netztransformators die Spannung zugeführt. Die sekundärseitig abgegebene Niederspannung geht an einen in der Graetz-Schaltung arbeitenden Selengleichrichter. Von dem Gleichrichter führt der Pluspol über die zweite Schalterstrecke, den veränderlichen Ladewiderstand und den der Kontrolle des Ladestromes dienenden Dreheisen-Strommesser an den Akkumulator. Der Minuspol des Akkumulators führt direkt an den Gleichrichter zurück.

Abweichend von dieser Schaltung besitzen größere Ladegeräte ein zusätzliches Schaltschütz, welches bei Ausfall der Netzspannung den Akkumulator elektrisch von dem Gleichrichterteil trennt und so eine Entladung über diesen verhindert. Die Werte der Einzelteile richten sich nach der Zellenzahl und damit der Höhe der Akkumulatorenspannung und des zulässigen Ladestromes.

Bei einem 24Volt-Akkumulator, welcher mit 5 A geladen werden soll, ergeben sich folgende Bauteile. Da die höchste am Ende der Ladung auftretende Spannung pro Zelle 2,75 Volt beträgt, muß die vom Gleichrichter abgegebene Spannung bei 24 Volt gleich 12 Zellen mal 2,75 Volt gleich 33 Volt betragen.

Bedingt durch den inneren Widerstand in der Gleichrichtersäule muß die hieran angelegte Wechselspannung etwa 30% höher sein, also rund 45 Volt betragen. Rechnen wir für Alterung der Säule und Leitungsverluste nochmals 5 bis 10 Volt hinzu, so kommen wir auf eine Wechselspannung von 50 bis 55 Volt.

Da außer dem Ladestrom von 5 A durch den Akkumulator noch ein geringer Querstrom durch den Gleichrichter fließt, legen wir für die Sekundärseite des Transformators eine Abgabe von 55V / 6A zugrunde. Als Gleichrichtersäule kommt somit eine 60-Volt-Type in Frage. Um diese jedoch nicht 100% zu belasten, gibt man auch hier eine kleine Reserve zu und wählt eine 6 A belastbare Säule.

Der Ladewiderstand, an dem bis zu 10V vernichtet werden sollen, muß bei einem Stromzufluß von 5A 2Ohm betragen. Um aber den Ladestrom gegen Ende der Ladung zur Vermeidung starker Wasserstoffbildung und unnötiger Erwärmung reduzieren zu können, nehmen wir einen 5Ohm Widerstand mit einer Belastbarkeit von 100 Watt. Instrument, Schalter und innere Verbindungen müssen diesen Strömen angepaßt sein.

.

Der Nickel-Cadmium-Akkumulator

Außer den Blei-Akkumulatoren gibt es noch die sogenannten Stahlakkumulatoren. Neben einer niedrigeren Zellenspannung von nur 1,2 Volt besitzen sie einen etwas geringeren Wirkungsgrad gegenüber den Bleiakkumulatoren. Von Vorteil ist ihre größere Widerstandskraft bei rauher mechanischer und elektrischer Behandlung. Während die positive Elektrode aus einer Nickelverbindung besteht, dient als negative Elektrode eine Eisen- oder Cadmiumverbindung. Man spricht dann von einem Nickel-Cadmium-Akkumulator.

Als Elektrolyt dient chemisch reine Kalilauge, welche weniger Anteil an dem chemischen Vorgang hat, sondern hauptsächlich als Leiter wirksam ist. Der Plattensatz ist in einem verschlossenen vernickelten Stahlblechgefäß untergebracht, aus dem die Anschlußpole isoliert heraus geführt sind. Die Isolierung der Platten untereinander und gegen das Gehäuse erfolgt durch perforierte Hartgummischeiben. Die max. Ladespannung beträgt 1,85 Volt. - Theodor Vieweg

Prinzipielles Schaltbild eines Ladegrätes. Werte der Einzelteile entsprechend der

Anzahl der Zellen und der Höhe des Ladestromes

Annähernder Spannungsverlauf der Zelle eines Bleiakkumulators während der Ladung und der Entladung bei konstantem Strom (Zeichnungen: Verfasser)

FDXV - ein neuer Projektor für mittlere und kleine Theater (1958)

Auf dem deutschen Markt ist soeben ein neuer Kinoprojektor für mittlere und kleine Theater erschienen, der sich durch einen verhältnismäßig niedrigen Anschaffungspreis auszeichnet und von der Fa. Süd-Ton Hans W. Rüdiger, Frankfurt/M. (früher Generalvertretung von F&H) vertrieben wird.

.

- Anmerkung : In diesem "Werbetext" fehlen die Hintergrundinformationen, wieso in 1958 in einem beinahe toten Markt noch neue Kinomaschinen entwickelt und angeboten werden.

.

Der unter der Bezeichnung FD XV vertriebene Projektor ist eine sog. „Monoblock-Masehine", bei der Antriebsmotor, Lichttongerät und Kühlgebläse organisch zusammengebaut sind. Die Umlaufschmierung erfolgt mittels Zahnrad-Ölpumpe. Für die Kühlung dient ein Ventilatorgebläse, das mit dem Antriebsmotor des Projektors gekuppelt ist. Als Blende wird eine Trommelblende mit eingebauten Feuerschutzklappen benutzt.

Eine besondere Neuerung an dem Projektor FD XV besteht darin, daß die Bildfenstermaske während des Betriebes durch einen kleinen Hebel für das jeweils gewünschte Bildformat (1:1,37 bis 1:2,35) in der Höhe eingestellt werden kann.

Der Objektivhalter des Projektors ist zur Aufnahme von Objektiven mit 62,5 mm eingerichtet und mit einer Mikrometerschraube zur Feineinstellung der Bildschärfe versehen. Der Halter ist, ebenso wie der für den Anamorphoten, ein- und ausschwenkbar, so daß sich keine Verzögerung beim Wechsel der Bildformate ergibt und außerdem die einmal eingestellte Bildschärfe und Bildgröße gewahrt bleibt.

Die Beleuchtungseinrichtung der FD XV besteht aus einem Lampenhaus mit 350er Spiegel für HI- und Relnkohlenbetrieb. Die Bogenlampe hat automatischen Kohlennachschub, Blasmagnet und unabhängig voneinander regelbare positive und negative Kohlenhalter. Die Nachschubspindeln sind an der linken Seitenwand des Lampenhauses untergebracht und auf diese Weise vor Verschmutzung geschützt. Das Lampenhaus ist in seiner Länge so dimensioniert, daß Positivkohlen bis zu 500 mm Länge eingespannt werden können.

Hierdurch ergibt sich eine wirtschaftliche Ausnutzung der Kohlen und eine entsprechend lange Abbrandzeit. Mit Rücksicht auf die zukünftige ausschließliche Verwendung von Sicherheitsfilm und auf die allmähliche Automation des Vorführbetriebes, die auch für das kleine und mittlere Theater Bedeutung erlangen wird, werden die FD XV-Projektoren mit Feuerschutztrommeln für 1.500m Film ausgerüstet.

Ein zentrales Schaltbrett im Projektortisch enthält außer dem Anlasser und Sicherheltsausschalter die notwendigen Bedienungsorgane und Kontrollinstrumente. Der FD XV-Projektor ist mit einem Lichttongerät mit großer Schwungbahn und hydraulischer Kompensation ausgestattet. Der An- bzw. Einbau eines Vierkanal-Magnettongerätes ist möglich. Hierfür wird entweder ein FD-Fabrikat oder das Universalgerät von Telefunken verwendet. Für die sonstige Tonausrüstung werden ebenfalls Telefunken- Fabrikate benutzt, und zwar Verstärker Cinevox Ia und Cinevox L und die Telefunken-Lautsprecherkombinationen in Vierer- oder Achtergruppen.

Gesamtansicht des Projektors FD XV für mittlere und kleine Theater (Foto: Süd-Ton)

.

Die Objektive ......

Der verwendete anamorphotische Vorsatz ist Fabrikat ISCO. Der neue Projektor FD XV ist schon wegen seines niedrigen Anschaffungspreises prädestiniert für mittlere und kleine Theater und könnte dort - was sehr zu begrüßen wäre - allmählich die veralteten Projektoren mit Scheibenblende aus den Baujahren ab 1920, die heute in diesen Filmtheaterkategorien noch sehr viel anzutreffen sind, verdrängen und ersetzen.

Da der FD XV-Projektor in entsprechender Ausrüstung die Wiedergabe aller Verfahren ermöglicht, ist damit eine zukunftssichere Maschine geschaffen worden, die dazu beitragen kann, auch in den mittleren und kleinen Theatern einwandfreie und betriebssichere Vorführungen durchzuführen und die Errungenschaften der modernen Vorführtechnik auszunutzen. -Z-

Akustische Filmwerbung (Jan 1958)

Die Vorankündigung von Filmen durch farbige Diapositive im Filmtheater wird in Zukunft auch modernisiert werden, indem diese Werbung durch Schallplatten erfolgt, die dem Theater etwa eine Woche vor dem Einsatz des Films zugestellt werden.

Dieser neuartige Weg der Filmwerbung wurde erstmals vom Constantin-Filmverleih beschritten, indem er für den Film „Der Fuchs von Paris" eine mit einem Werbetext besprochene Schallplatte für 45 U/min herstellen ließ, die im Vorprogramm abgespielt wird und den Theaterbesucher in wirkungsvoller Form auf diesen Film aufmerksam macht.

Eine weitere Form von Filmwerbung wurde vom gleichen Verleih für den Film „Gruß und Kuß vom Tegernsee" erstmals in Form einer Schallfolie angewendet, die einen durch Werbetexte unterbrochenen musikalischen Querschnitt durch diesen Film bringt. Da diese Schallfolie biegsam und unzerbrechlich ist, kann sie wie ein Brief in einem Umschlag den in Frage kommenden Theatern zugestellt werden. Diese Art der Filmwerbung wird von den Theaterbesitzern als Ergänzung ihres Bestandes an Filmmusik-Schallplatten sicher lebhaft begrüßt werden. -Z-

Aufladbare Taschenlampen (ganz neu in 1958)

Taschenlampen mit Trockenbatterien haben bekanntlich den Nachteil, daß sich diese Batterien im Laufe der Zeit - auch bei Nichtbenutzung der Taschenlampe - verbrauchen und meist gerade dann versagen, wenn sie gebraucht werden.

Auch im Filmtheaterbetrieb werden - insbesondere für das Anweisen der Plätze und für die Kartenkontrolle im teilweise oder ganz verdunkelten Zuschauerraum - Taschenlampen benötigt, die für diese Zwecke stets betriebsbereit sein müssen. Dieser Forderung entsprechen Taschenlampen, die mit einem kleinen, aufladbaren Akkumulator ausgestattet sind und seit einiger Zeit von mehreren deutschen Firmen angeboten werden, so z. B. von der Firma Theod. Benning, Bocholt (Westf.) (ACULA), Witte & Sutor, Murrhardt/Würt. (ACCULUX), und neuerdings auch von der AEG.

.

Die ACULA-Taschenlampe

Diese von der Firma Bocholt hergestellte aufladbare Taschenlampe mit Außenmaßen von 88 x 48 x 20mm entspricht ihrer Form nach den bisher üblichen Taschenlampen mit Flachbatterie. Das elfenbeinfarbige, bruchfeste Kunststoffgehäuse besitzt äußerlich keine Metallteile und dient zur Aufnahme von zwei gasdichten Stahlakkumulatoren, die vollkommen wartungsfrei arbeiten und gleichzeitig die Gewähr geben, daß die Lampe auch in völlig entladenem Zustand unbegrenzt haltbar ist. Die Lampe ist darüber hinaus tropenfest und unempfindlich gegen Nässe, Kälte und Hitze. Die Einschaltung des Lichtes erfolgt durch einen seitlich am Gehäuse angebrachten Schieber, der mit Federdruck auf zwei Drittel des Betätigungsweges in die Ausstellung automatisch zurückspringt, so daß die Kontaktunterbrechung einwandfrei erfolgt und keine unbeabsichtigte Einschaltung möglich ist.

Die Lichtaustrittsöffnung, die mit einer abschraubbaren Plexiglashaube abgedeckt ist, hat einen Durchmesser von etwa 35 mm. Als Lichtquelle wird eine normale Taschenlampen-Kleinglühlampe (2,5 V/0,3 A) verwendet, die in Verbindung mit einem hochglanzpolierten Aluminiumreflektor in einer Entfernung zwischen 1,5 bis 2 m einen Lichtkreis von 45-55 cm 0 erzeugt. Die Brenndauer der aufgeladenen Lampe beträgt etwa zwei Stunden. Außer den beiden Stahlakkumulatoren ist im Lampengehäuse das Ladeaggregat und eine Sicherung untergebracht, die die Lampe bei unsachgemäßer Behandlung vor Zerstörung schützt.

Die Aufladung der beiden Akkus erfolgt mit Hilfe besonderer Ladezuleitungen, die es ermöglichen, daß die ACULA-Taschenlampe wahlweise an Gleich- oder Wechselstrom angeschlossen werden kann. Der zulässige Spannungsbereich für die Aufladung liegt zwischen 6 und 220 V. Die Auf ladezeit nach einer totalen Entladung beträgt 14 Stunden, bei nicht vollständiger Entladung entsprechend weniger. Die Kapazität der Batterie ist mit 450 mAh verhältnismäßig hoch. Die für die Ladung verwendete Ladezuleitung ist als Widerstandsleitung ausgelegt und man benötigt daher für die verschiedenen Anschlußspannungen verschiedene Ladeleitungen. Im Bedarfsfall kann auch eine 6- oder 12-Volt-Kraftfahrzeugbatterie für die Ladung benutzt werden.

Da die ACULA-Taschenlampe eine Brenndauer von etwa zwei Stunden besitzt, eignet sie sich im Filmtheaterbetrieb hervorragend für die Platzanweiserinnen. Für den Fall, daß der erzielbare Lichtkreis von 55cm für diese Zwecke zu groß ist, kann er durch eine eingesetzte Lochblende verkleinert werden. Da die Handhabung der Ladezuleiltung und der Lade vor gang denkbar einfach ist, kann das Aufladen der ACULA-Taschenlampe auch von Laien vorgenommen werden. Die Zeit zwischen der letzten Vorstellung des Vortages und der ersten Tagesvorstellung wird in jedem Fall zum Nachladen des Akkus ausreichen.

Die ACULA-Taschenlampe wird mit Hilfe einer Ladezuleitung an Gleich- oder Wechselstromnetzen aufgeladen

.

Die ACCULUX-Taschenlampe

Diese von der Firma Witte&Sutor hergestellte Kleinitaschenlampe kann ebenfalls an jeder Lichtnetz-Steckdose aufgeladen werden. Sie hat eine länglich ovale Form (90 x 40 x 25mm); das Gehäuse besteht aus elfenbeinfarbigem Kunststoff. Der Anschluß an die Steckdose erfolgt ohne Zwischenschaltung einer Leitung.

Zu diesem Zweck befinden sich am hinteren Teil der Taschenlampe zwei Steckerstifte, die beim Gebrauch der Lampe durch eine Kunststoffkappe abgedeckt sind. Die Lampe wird mit den Steckerstiften in die Steckdose gesteckit und benötigt bis zur vollen Aufladung des Akkus bei einem 220Volt-Netz etwa 15 Stunden, bei 110 V etwas mehr. Die Aufladung kann jederzeit unterbrochen werden und kann im übrigen ohne Aufsicht erfolgen.

Eine eventuelle Überladung des Akkus ist unschädlich und ohne Nachteile. Eine volle Aufladung ergibt eine Brenndauer von etwa 100 Minuten. Als Lichtquelle dient eine Glühlampe mit einer Stromaufnahme von 180mA, die in Verbindung mit einer kleinen Linse einen Lichtkreis von 1m Durchmesser bei einem Beleuchtungsabstand von 2m ergibt. Die Einstellung kleinerer Lichtkreis-Durchmesser ist möglich.

Für die ACCULUX-Taschenlampe wurden Inzwischen verschiedene praktische Zusatztelle entwickelt, die die Verwendungsmöglichkeit der Lampe erweitern; so u. a. auch durch eine Leuchtlupe ACCULUP mit achtfacher Vergrößerung, die nach Entfernung der Lampenlinse an dem Spezialgewinde befestigt wird und zur Beobachtung kleiner Objekte dient. Im Vorführbetrieb kann diese Zusatzeinrichtung gute Dienste bei der Feststellung von Filmbeschädigungen usw. leisten und dadurch dem Vorführer die Arbeit erleichtern. -Z-

Bilder

Die ACCULUX-Taschenlampe hat eine handliche Form. Rechts die abnehmbare schwarze Kappe

Die ACCULUX-Taschenlampe mit aufgesetzter Leuchtlupe ACCULUP.

Filmmusik-Schallplatten

.

- Banktresor 713 - Polydor 23 570

- Drei Mann auf einem Pferd - Polydor 23 566

- Das einfache Mädchen - Electrola EG 8750

- Ein König von New York - Decca D 18 596

- Es wird alles wieder gut - Polydor 23 564

- Der fröhliche Wanderer - Electrola 7 EGW-11-8012

- Die Frühreifen - Polydor 23 570

- Die ganze Welt singt nur Amore - Electrola EG 8739

- Haie und kleine Fische - Electrola EG 8676

- Liebe am Nachmittag - RCA 47-6980

- Liebe, Jazz und Übermut - Polydor 23 573, 23 562; 50 573 (78), 50 562 (78)

- Loving You - RCA EPC 1515-1/2

- Mit Rosen fängt die Liebe an - Electrola 45-0-29 138, 0-29 144

- Satchmo - Philips B 0724 L (33)

- Siebenmal in der Woche - Philips 344 982 PF

- Sweet Smell of Success - Brunswick 10 122, 10 123

- Treibgut der Leidenschaft - Electrola 45-0-29 131

- Unschuld vom Lande - Electrola 45 EG 8687

- Vater sein dagegen sehr - Polydor 23 565

.

(Alle Platten soweit nicht anders erwähnt, auf 45 UpM.) R. H. K.

Die »eigene Note« im Filmtheater

Die Winterzeit mit ihren langen Abenden bietet eine gute Möglichkeit, dem Filmtheater neue Besucher zu gewinnen oder - was vielleicht noch wichtiger ist - alte, durch das Fernsehen verloren gegangene, zurückzuholen. Wenn auch die Fernsehkonkurrenz eher belebend als stagnierend auf die Filmtheaterwirtschaft gewirkt hat, so ist doch andererseits mit dem Fernsehen ein nicht zu unterschätzender "Mitwettbewerber" um die Gunst und die Freizeit des Publikums auf dem Unterhaltungstmarkt erschienen.

Das Lichtspieltheater hat dem Fernsehen ein großes Plus voraus: Der Kinobesucher ist im Lichtspieltheater bei seiner Filmbetrachtung für zwei Stunden von allen störenden Einflüssen, wie lärmenden Familienangehörigen, Straßengeräuschen, Übertragungs- und Funkstörungen abgeschirmt.

Das auf eben nur diese zwei Stunden begrenzte Programm vermittelt bei der verstärkten Konzentration einen tieferen Eindruck. Das „Fluidum" des Lichtspielhauses läßt sich nicht durch die Fernsehstube ersetzen, ähnlich, wie seinerzeit auch das Kino nicht die Schauspiel-, Opern- und Operettenibühne - entgegen vielen Befürchtungen der damaligen Theaterwelt - verdrängen konnte.

Zu diesen Gesichtspunkten gehört jedoch eine weitere Überlegung, nämlich die, daß nun auch - und zwar noch mehr als bisher - zur Intensivierung jenes „Fluidums" das Kinoprogramm ein geschlossenes, aufeinander abgestimmtes „Ganzes" bilden muß. Im Theater ist es seit jeher selbstverständlich, daß Ouvertüre und Hauptstück aufeinander abgestimmt sind. Das Kino sollte mit seinem Vor- und Beiprogramm ebenfalls in solch eine Richtung streben.

.

Der Kulturfilm

Die Wahl des Kulturfilmes (ein Kulturfilm wurde nur gespielt, um die Vergnügungsteuer zu halbieren) und der Einsatz der Vorwerbung sind kaum vom Filmtheaterleiter zu beeinflussen, wohl aber die Pausenmusik. Und hier kann nun jedes Lichtspieltheater wenigstens eine eigene Note zum Ausdruck bringen. Wenn man einmal bei größeren Reisen weiter im Land herumkommt und Gefühl für diese Dinge mitbringt, ist es immer wieder erstaunlich festzustellen, wie nachlässig die Pausenmusik in dem einen, und wie gut sie doch wiederum in einem anderen Kino ausgewählt und eingesetzt wird.

Wir haben an dieser Stelle bereits mehrfach zu diesem Thema Stellung genommen und möchten heute wiederum einige Vorschläge, und zwar auf dem Gebiet der „Background music" unterbreiten.

Der Background-Musik, d.h. jene Musikart, die mehr im (oder besser als) Hintergrund zur Wirkung kommt, ist gerade im Filmtheater, wo Optisches mit Akustischem verbunden wird, besondere Beachtung zu schenken. Wir haben uns bemüht, aus der Vielzahl des Plattenangebotes einige herauszufinden, die sich zum Einsatz im Filmtheater gut eignen.

Hervorgehoben seien die Platten:

- „Verträumte Melodien" (Polydor 20 022)

- „Zur Cocktailstunde" (Philips P 10 241 R; 33 UpM)

- „Moonglow" (auf RCA 447-0055)

- weiterhin:

- „Intermezzo in Sweet" (Polydor 45 071)

- „Velvet Carpet" (Electrola EAP 1-720)

- „George Shearing spielt" (Teldec LF 1036; 33 UpM)

- „Jazz goes dancing" (RCA EPR-13201/2)

- „Earl Bostic" (Electrola GEOW 1011, eine Seite)

- „Musik Maestro please" (Polydor 20 508) R. H. K.

.

Netztransformatoren selbst gewickelt

.

- Anmerkung : Das Berechnen und Wickeln von Netztransformatoren ist überhaupt nicht trivial, sondern fast eine Wissenschaft für sich. Allein die Wahl des Lamellenblechs und der Trafokerns ist anspruchsvoll. Als damaliger EDV Dienstleister hatte ich 1985 die renomierte Transformatorenfabrik MÜCO (Familie Boxheimer) in Bergen Enkheim betreut und dabei sehr viel gelernt.

.

Bei der Berechnung eines Transformators wird immer von der benötigten Sekundärleistung ausgegangen. (Falsch : Vor der Auswahl wird die Qualitätsstufe und die Preisstufe fetsgelegt.) Nach einem Aufschlag von 25% für die Eisen-und Kupferverluste im Transformator erhält man die Primärleistung in Volt/Ampere (VA).

Je höher nun die verlangte Leistung ist, um so größer muß auch der Eisenkern sein. Auf der anderen Seite verringern sich mit steigendem Eisenquerschnitt die Windungszahlen pro Volt. Bis zu einer Leistung von 180 VA ergibt sich der Kernquerschnitt in Quadratzentimetern aus der senkrechten Skala I.

Durch waagerechtes Hinüberloten zur linken Seite der Skala II erhält man die primäre Windungszahl pro Volt. Wird dieser Punkt mittels eines Lineals mit der gewünschten Spannung auf der Skala III verbunden, so ergibt sich in der Verlängerung die primäre Windungszahl auf der Skala IV.

Bedingt durch die Verluste im Transformator liegt die sekundäre Windungszahl um etwa 10% höher. Daher muß bei der Bestimmung dieser Windungen von der rechten Seite der Skala II ausgegangen werden. Zuletzt wird auf der Skala V die Stärke des Kupferlackdrahtes (CuL) in Abhängigkeit des in der Wicklung fließenden Stromes abgelesen. Hier wurde eine mittlere Stromdichte von 2,55 A pro Quadratmillimeter zugrunde gelegt.

- Anmerkung : Alleine bei der Auswahl des Blechpaketes und der Qualität der Eisenbleche wird über die Größe und das Gewicht des Tafos entschieden. Je hochwertiger das Eisenblech, desto weniger Kupfer wird gebraucht und desto kleiner wird der Wickelkörper und am Ende wird der Trafo leichter und desto weniger Eisenverluste = Abwärme entstehen. Das ist das Maß für den Wirkungsgrad bzw. die Effizienz.

.

Ein Beispiel:

Zum besseren Verständnis des Berechnungsvorganges folgendes Beispiel:

Gesucht werden die Abmessungen und Windungszahlen des Netztransformators für den in Heft 1/1957 des FV beschriebenen Verstärkers mit den Röhren EF12 und EL11 sowie der Anodenspannungsversorgung über einen Selengleichrichter in Einwegschaltung.

Die Sekundärleistung in VA ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Spannungen mit ihren Strömen. Es werden folgende Spannungen benötigt: Für die Röhrenheizung EF12 - 6,3 Volt/0,2 Ampere EL11 - 6,3 Volt/0,9 Ampere 6,3 Volt/1,1 Ampere 7VA

Anodenspannung 300 Volt/0,05 A 15 VA insgesamt also 22 VA

Zuschlag für Trafoverluste 25% 6VA = Primärleistung 28 VA

Nach Skala I erfordert diese primäre Leistungsaufnahme einen Kern von 6 cm2. Der Kernquerschnitt ergibt sich aus Stegbreite mal Höhe der übereinander geschichteten Bleche, welche vom Wickelkörper umschlossen werden.

In Verbindung mit der Skala II lesen wir auf der linken Seite für die Primärwicklung 6,5 Windungen pro Volt ab. Bei einer Spannung von 220 Volt (Skala III) werden rund 1430 Windungen (Skala IV) benötigt. Zur Bestimmung der Sekundärwindungen wird auf der rechten Seite der Skala II die 6,5Volt-Markierung aufgesucht. Von hier ergeben sich in der Verlängerung über Skala III für die Heizwicklung 45 Windungen und für die Anodenwicklung 2150 Windungen. Nunmehr braucht nur noch die Drahtstärke der einzelnen Wicklungen nach Skala V bestimmt zu werden. Nach dem Ohmschen Gesetz erhalten wir den Strom der Primärwicklung, indem wir die Leistung durch die Spannung teilen.

In Zahlen ausgedrückt 30 VA ist das:-Q y = 0,137 A. Nach der Skala V ergibt sich hierfür ein Durchmesser von 0,26 mm. Für die Heizwicklung mit einer Strombelastung von 1,1 A beträgt die Drahtstärke 0,75 mm und für die Anodenwicklung 0,16 mm.

Wird für die Gewinnung der Anodengleichspannung eine Doppelweg-Gleichrichterröhre verwendet, so wird bei der Leistungsberechnung des Transformators nur die Spannung der einen Anodenwicklungshälfte eingesetzt. Hier werden nämlich beide Hälften abwechselnd in Abhängigkeit der Netzfrequenz durchflossen.

Zur Aufnahme der einzelnen Wicklungen dient ein Wickelkörper (wir sind noch in 1958) aus Preßspan oder Hartpapier. Das Wickeln selbst geschieht am zweckmäßigsten mit Hilfe einer Handbohrmaschine, welche in einen Schraubstock eingespannt oder mittels zweier Schellen auf einem Holzrahmen festgeschraubt wird.

Und jetzt wird gewickelt

Vor dem Wickeln muß das Übersetzungsverhältnis der Bohrmaschine bestimmt werden, damit wir wissen, wieviel Windungen einer Umdrehung der Handkurbel entsprechen. In den Wickelkörper kommt ein passend zugeschnittener Holzkern. Um diesen Kern im Bohrfutter einspannen zu können, wird in die Mitte seiner Stirnseite eine Holzschraube eingedreht und deren Kopf abgeschnitten.

Beim Wickeln wird mit der Primärseite begonnen, dann folgt die Anodenwicklung und zuletzt kommen die Heizwicklungen. Die einzelnen Wicklungen müssen durch mehrere Lagen Lackpapier gut voneinander isoliert sein.

Bei der Herstellung der Lackpapierstreifen werden diese etwa 3mm breiter geschnitten als der Wickelkörper breit ist. Beide Seiten des Streifens werden gefiedert, d. h. sie werden im Abstand von 2 mm etwa 2 mm tief mit einer Schere eingeschnitten. Wird ein so hergeirichteter Streifen um eine Wicklung gelegt, schmiegen sich die gefiederten Seiten an die Wandungen des Wickelkörpers an und bilden eine sichere Trennung gegen die folgende Wicklung.

Um zu vermeiden, daß Windungen mit hohem Spannungsunterschied nebeneinander zu liegen kommen, wird nach je 40 Volt eine Lage dünnes Lackpapier vorgesehen, um ein eventuelles Durchschlagen der Lackisolierung der Drähte und damit einen Kurzschluß innerhalb der Wicklungen zu verhindern. Anfang und Ende jeder Wicklung sowie die Anzapfungen werden mit dünnen Rüschschläuchen überzogen und seitlich aus dem Wickelkörper herausgeführt. Theodor Vieweg

.

.