Der Titel hieß zwar : "Die Erfindung des Tonfilms", doch .....

...... das ist zu weit aus dem Fenster gelehnt. Es ist die Geschichte dreier Männer mit einer Vision, der synchronen Vertonung des 35mm Kino-Films. Die Idee war schon länger bekannt, doch keiner hatte es realisieren können - bis die Berliner Triergons kamen. Hier beschreibt Hans Vogt, wie es damals war, und womit sie zu kämpfen hatten. Die einführende Seite lesen Sie hier.

.

V. EINZELAUFGABEN

f) Der fotografische Prozeß

Der das fotografische Bild tragende Film besteht aus einer dünnen Zelluloidfolie. Auf einer Seite ist dieselbe mit einer dünnen Gelatineschicht bedeckt, in welche sensibilisierte Silbersalze eingelagert sind. Durch die Belichtung wird das molekulare Gefüge dieser Salze mehr oder minder stark erschüttert, in der anschließenden Entwicklung werden die mehr oder weniger belichteten Stellen zu einer metallischen, mehr oder minder lichtundurchlässigen Silberschicht reduziert; die so entstandene Schwärzung des Films ist innerhalb gewisser Grenzen umso dichter, je kräftiger der Lichteindruck an dieser Stelle war.

Leider verläuft die Beziehung zwischen Lichteindruck und Schwärzung - die Gradation - nicht linear. Die Gradationskurve ist sowohl bei schwachen, als auch bei sehr starken Lichteindrücken gekrümmt.

Jeder Fotoamateur weiß ja, daß er gute Bilder nur bei richtiger Belichtung erhält, d. h., wenn er jeweils die von dem zu fotografierenden Objekt ausgehende Lichtmenge der Empfindlichkeit der fotografischen Schicht durch richtige Wahl der Belichtungszeit anpaßt; sich, fachmännisch gesprochen, im gradlinigen Teil der Gradationskurve bewegt.

Tut er es nicht, sind unbrauchbare über- oder unterbelichtete Bilder die Folge. Ähnlich ist es auch hier, sogar noch schlimmer, da zu den rein fotografischen Nachteilen einer Über- oder Unterbelichtung noch ein akustischer hinzukommt; die Filmschwärzung ist in diesen Teilen der Kurve nicht mehr dem Lichteindruck proportional, die Amplitude wird deformiert.

Eine mehr oder minder unreine, kratzige Schallwiedergabe wäre die Folge. Nun ist es aber leider so, daß es aus Gründen der Lichtdurchlässigkeit des Positivfilmes notwendig ist, in dem unteren, d. h. also dem gekrümmten, den lichtdurchlässigsten Teil der Gradationskurve zu arbeiten.

.

Der Trick des Kollegen ENGL

Ohne besondere Vorkehrungen im fotografischen Prozeß hätte dies, wie schon erwähnt, zu »Amplitudenverzerrungen«, zu unreiner Wiedergabe, geführt.

Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, wurde von ENGL der Vorschlag gemacht, den Negativfilm beträchtlich überzuentwickeln, d. h. seine Gradationskurve in umgekehrter Richtung zu krümmen.

Bei dem von diesem Negativ gewonnenen Positivfilm hoben sich dann die beiden, gegensätzlich verlaufenden Krümmungen auf; ein annähernd gerader Verlauf der Gradationskurve im lichtdurchlässigsten Teil des Positivfilmes war die Folge.

Durch diese Erfindung war eine der Hauptursachen der Entstehung von Schallverzerrungen im fotografischen Bereich beseitigt; sie wurde im deutschen Patent 389598 vom 19. Juni 1922 unter Schutz gestellt und findet - meinen Informationen nach - bei allen Tonfilmen, die nach dem Sprossenschriftverfahren hergestellt sind, noch nach wie vor (1954) Anwendung. Unter Hinweis auf die Abb. 28 sei der dem Laien nicht leicht verständliche Vorgang etwas näher erläutert.

.

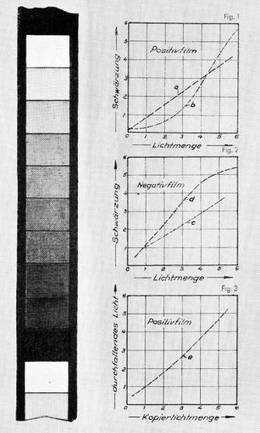

Kommentar und Hinweis auf die Abb. 28 (oben rechts)

Im oberen Schaubild zeigt die Linie b etwas übertrieben den unteren Bereich der Gradationskurve eines Positiv-Films. Man erkennt ihre starke Krümmung bei schwacher Belichtung.

Praktisch bedeutet dies, daß in diesem Bereich bestimmten Lichteindrücken zu geringe Schwärzungswerte entsprechen. Wünschenswert wäre der Verlauf der Gradation gemäß der punktierten Kurve a.

Die Filmemulsion tut uns aber leider nicht diesen Gefallen. Das mittlere Bild zeigt bei einem Negativfilm die Zunahme der Schwärzung und den Verlauf der Gradationskurve in Abhängigkeit von der Entwicklung. Während die Kurve c etwa bei normaler Entwicklungszeit erzielt wird, zeigt die durch längere Entwicklung des Negativfilms entstandene Kurve d im oberen Teil einen stark gekrümmten Verlauf und zwar in der Weise, daß einem bestimmten Lichteindruckswert ein geringerer Durchlässigkeits- bzw. Schwärzungswert entspricht.

Das untere Bild zeigt schließlich die, durch das Kopieren des überentwickelten Negativs auf dem normal zu entwickelnden Positivfilm entstehende, annähernd gerade, also unverzerrte Gradationskurve e.

Durch diese Maßnahme, einen natürlichen Fehler des Positivfilmes durch eine gewollte Krümmung der Gradationskurve des Negativs zu kompensieren, wird die »Verzerrung« der Amplitude im fotografischen Bereich weitgehend vermieden.

Vergleicht man den Verlauf der Gradationskurven b und e, wird der beschriebene, hier nur allgemein skizzierte Effekt, Proportionalität im Filmbereich herzustellen, besonders anschaulich.

Die Abbildung links von den Kurvenbildern zeigt einen Sensiometerstreifen, der der Reihe nach verschiedene starke Lichteindrücke bzw. Durchlässigkeiten aufweist und sowohl als Positiv- wie Negativfilmstreifen hergestellt wurde. Vermittels dieser Streifen und zahlreicher Messungen ihrer Schwärzungs- bzw. Durchlässigkeitsintervalle wurde das oben geschilderte Verfahren der Überentwicklung des Negativs experimentell erprobt und in Vorschriften niedergelegt.

Auf die weiteren, im fotografischen Prozeß noch auftauchenden und zu lösenden Probleme, wie die exakte Fokusierung der Lichtlinie, der »Lichtstreuung« im Filmmaterial, den Einfluß der »Körnigkeit« des Films, seine bevorzugte Empfindlichkeit in bestimmten Spektralbezirken u. a. m. näher einzugehen, würde hier zu weit führen.

Die Tonspur auf der 35mm Filmkopie

Nach mehr oder minder vollkommener Lösung derselben hatten wir uns schließlich bezüglich des Filmformats zu entscheiden. Wir fanden es am zweckmäßigsten, die übliche Perforation und die übliche Filmbildgröße beizubehalten, dagegen den Rand des Bildes an einer Seite etwas zu verbreitern und die »Tonspur« dorthin zu verlegen.

Dieses Format hat sich bei unseren Arbeiten ausgezeichnet bewährt. Es ist leider 1928 bei der Gründung der Tobis kurzsichtigerweise verlassen worden; das an und für sich schon zu kleine Filmbild wurde durch die Verlegung der Tonspur innerhalb der Perforation seitlich um etwa 15 Prozent verkleinert.

Ich protestierte damals in verschiedenen Veröffentlichungen gegen diesen Schritt. Leider vergebens! Heute bedauern mit mir wohl viele Filmleute, daß das jetzige Filmnormal nicht genügend Raum für mehrere Tonspuren hat; wäre es doch dadurch möglich gewesen, sowohl die akustische Wiedergabe zu verbessern, als auch Filme in verschiedenen Sprachen herzustellen, stereophonische Effekte zu erzielen, u. a. m.

.

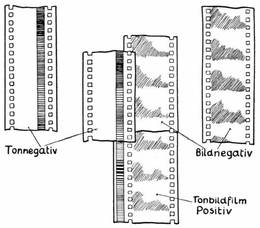

Am Anfang gibt es immer 2 Negative - Bild und Ton

Die oben geschilderte spezielle Behandlung des Ton-Negativs erforderte zwei getrennte Negative, ein Bild- und ein Ton-Negativ. Der fertige Film mußte aber aus Gründen der Synchronität und der Handhabung bei der Vorführung Ton und Bild auf einem Streifen aufweisen.

Da der Bildteil ruckweise projeziert wird, während der Schallvorgang gleichmäßigen Ablauf beansprucht, mußten die zeitlich zusammengehörigen Bild- und Ton-Ereignisse um etwa 20 Bildlängen gegeneinander verschoben sein.

Ohne diese Maßnahmen wäre eine Vorführung von Tonfilmen in üblicher Weise unmöglich. Bei einem besonderen, von MECHAU entwickelten Linsenkranz Projektor mit optischem Ausgleich läuft auch der Bildfilm kontinuierlich durch den Strahlengang, schwingende Spiegelchen und Prismen bewirken trotzdem auf der Leinwand ein stillstehendes Bild.

Der Projektor war aber zu kompliziert; trotz verschiedener Versuche der einschlägigen Filmindustrie schied er auch für die Verwirklichung des Tonfilms aus.

- Anmerkung : Der geniale Mechau-Projektor war für die Masse der kleinen und mittleren Kinos nicht nur viel zu teuer, es war damaliges optisches Super-Hightech, und die Lichtstärke war auch limitiert auf kleinere Kinos.

.

Bild und Ton synchron halten

Die Vereinigung der getrennten, zeitlich aber synchron aufgenommenen Negative mit dem Positivfilm veranschaulicht schematisch die Abb. 29. (siehe oben drüber)

In welcher Weise die beiden Negativfilme mit dem positiven »Tonbildfilm« kombiniert werden, dürfte wohl ohne weitere Erklärung aus der Abbildung ersichtlich sein. Auf diesen, heute noch in Anwendung befindlichen Vorschlag wurde am 15. April 1921 das DRP. 368 383 erteilt.

Wichtig ist bei der Anwendung dieses Verfahrens, daß die beiden, akustisch wie optisch zusammengehörenden Ereignisreihen im oben erwähnten richtigen Abstand miteinander kopiert werden. Ein nur um einen winzigen Zeitintervall nach- oder voreilender Schallvorgang würde die Synchronität völlig zerstören, die Illusion, daß das lebende Bild auch spricht, sofort zunichte machen.

Praktisch arbeiten die Filmleute in der Weise, daß vor der anlaufenden Szene eine Person ein optisch und akustisch exakt zusammenhängendes Signal gibt, das auf beiden Negativen leicht erkennbar abgebildet wird, z. B. eine "Klappe" knallend zusammenschlagen.

Daß die vielen einzelnen Filmstücke — von jeder Szene werden in der Regel mehrere Aufnahmen gemacht- auch genau beziffert und registriert sein müssen, um beim Kopieren, Schneiden und Zusammenkleben derselben ein Chaos zu vermeiden, sei hier nur nebenbei erwähnt.

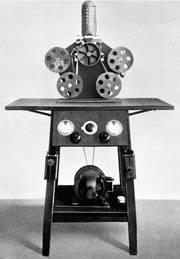

Und dann auch noch eine neue Kopiermaschine

Für das Kopieren der Tonfilme waren die bisher üblichen, in der Filmindustrie vorhandenen, absatz- und bildchenweise arbeitenden Kopiermaschinen nicht brauchbar.

Es war notwendig, auch eine neue Kopiermaschine hierfür zu entwickeln. Auch diese Aufgabe lösten wir.

Die Abb. 30 zeigt dieselbe. Der Positivfilm läuft über die in der Mitte sich gleichmäßig drehende große Trommel, während der jeweilige Negativfilm, Bild- oder Tonfilm, auf demselben an der Projektionsstelle oben aufliegt.

Eine im oberen Gehäuse untergebrachte, genau einregulierbare Lampe belichtet durch den Negativfilm hindurch den Positivfilm. Der so erhaltene, mit dem Bild- und Tonvorgang versehene Positivfilm erfährt dann die normale Entwicklung in den üblichen Trögen oder Entwicklungsmaschinen.

.

V. EINZELAUFGABEN

g) Schallwiedergabeapparate im Jahr 1920

Als wir unsere Arbeiten begannen, gab es Schallwiedergabeapparate, - jedoch die Lautsprecher, - die heute in jedem Heim zu finden sind, noch nicht. Nur das Kopftelefon war vorhanden und die aus Glimmermembrane und Nadel bestehende Schalldose am Trichter der Schallplatten-Apparate.

Gelegentlich hörte man auch von Versuchen, größere Schall-Lautstärken, die in Vergnügungsstätten und Tanzlokalen benötigt wurden, durch einen akustisch gesteuerten Preßluftstrom zu erzielen.

Aber dieses »Exhaustophon«, wie es genannt wurde, gab mehr Zischen von sich als Musik. Kurz und gut, ein brauchbares Organ zur Erzielung größerer naturgetreuer Schallmengen war 1920 nicht vorhanden.

Dieses zu schaffen stand als weitere technische Aufgabe vor uns. Es war naheliegend, zunächst an ein vergrößertes Magnettelefon zu denken. Mehrere derartige Gebilde wurden auch hergestellt.

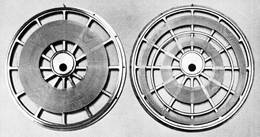

Die Abb. 31 zeigt einige dieser Modelle. Rechteckige wie konzentrisch geformte Magnetsysteme (links und rechts im Bilde) sollten eine gespannte Eisenblechmembrane (mitten im Bild) erregen. Aber sowohl Wirkungsgrad wie Qualität dieser Anordnungen befriedigten uns in keiner Weise. Wir verließen bald diesen Weg.

Ein elektrostatisches Telefon - das Statophon

Ein voreiliger Schritt, wie es sich nach einem Jahrzehnt zeigte. Das magnetische Prinzip, freilich in anderer und weit besserer Form verwirklicht, setzte sich endgültig durch.

Die Konusmembrane, verbunden mit einer leichten, in einem Magnetspalt schwingenden Induktionsspule, sind die Hauptmerkmale der heutigen Schallerzeuger. Nach langem Hin und Her kamen wir zu dem Ergebnis, daß das Prinzip der elektrostatischen Anziehung, bei richtiger Ausführung, das Geeignete für uns sein müßte.

Man habe, so folgerten wir, bei diesem die Möglichkeit, relativ große und leichte Flächen im akustischen Rhythmus durch elektrische Spannungsschwankungen zu erregen und darauf komme es doch an, so schien es uns jedenfalls damals, wenn man Trichter, Anker und schwere Membranen mit ihren nachteiligen akustischen Eigenschwingungen vermeiden will.

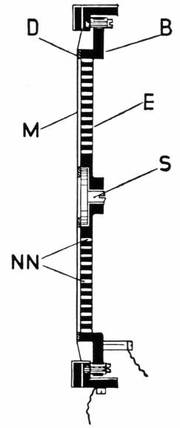

Das Schema nach Abb. 32

Das Schema nach Abb. 32 zeigt ein solches elektrostatisches Telefon, von uns Statophon genannt. Gegenüber der mit Löchern NN versehenen, ruhenden, massiven Elektrode EB befindet sich die schwingende dünne Elektrode, die Membrane M.

Der Abstand zwischen E und M wird durch den Abstandsring D und die Schraube S bestimmt. Die Elektrode M besteht aus einer gespannten isolierenden Glimmerscheibe, die an ihrer äußeren Seite durch einen Silberbelag leitend gemacht wurde. Dieser leitende Belag ist mit dem äußeren Befestigungsring elektrisch leitend verbunden.

Zwischen beiden Elektroden liegt eine Gleichstromvorspannung, der die im akustischen Rhythmus erfolgenden Wechselspannungen überlagert sind. Die Vibrationen der Membrane werden als Schall auf die angrenzende Luftschicht übertragen.

Da solche dünnen Membranen im Gegensatz zu dicken und schweren Eisenmembranen nur eine sehr geringe Masse aufwiesen, müßte man, so sagten wir uns, auf diese Weise Lautsprecher schaffen können, die keine oder nur geringe »Resonanzlagen« oder »Eigenschwingungen« aufweisen, d. h. nicht die Eigenschaft haben, bestimmte Tonbereiche zu »verzerren«.

Den prinzipiellen Nachteil der elektrostatischen Schwingungssysteme, die, in quadratischer Progression mit der Annäherung der Membrane an die ruhende Elektrode anwachsende Feldstärke, auch ein das Klangbild fälschender, Klirren verursachender Vorgang, hofften wir durch vermehrte, mit dem sich verkleinernden Luftspalt anwachsende Membrandämpfung überwinden bzw. kompensieren zu können.

Unser erstes Versuchsmodell eines Elektrostaten

Das erste Versuchsmodell eines brauchbaren elektrostatischen Lautsprechers zeigt die Abb. 33. Eine durchscheinende Glimmerscheibe von etwa 40cm Durchmesser, ringweise mit Stanniol beklebt, ist vor dem durchbohrten ruhenden Belag vermittels einer ringartigen Spannvorrichtung eingespannt.

Die Erregung erfolgte wie oben bereits bei der Erläuterung der Fig. 32 beschrieben. Die erzielten Resultate ermutigten uns sehr zur Weiterarbeit.

Nun trat die praktische Seite, das Membranproblem, in den Vordergrund. Dünne und sehr große Glimmerplatten waren erforderlich. Wir setzten alle Welt in Bewegung, um Glimmerkristalle bis zu einem halben Meter Durchmesser zu bekommen, hoffend, dann aus diesen die erforderlichen Membranen abspalten zu können.

Nach vieler Mühe fanden wir schließlich eine Firma in Indien, die uns diese großen fehlerlosen Glimmerstücke lieferte. Durch langsames Einschieben eines dünnen Papierstreifens spalteten wir von diesem Block die erforderlichen, etwa 1/10mm dicken Membranen ab.

Dies war eine sehr mühselige Operation. Wie oft verunglückte eine hoffnungsvoll entstehende Glimmerfolie durch einen einzigen voreiligen Griff. Nach dem Abspalten mußten die Membranen auf einer Seite elektrisch leitend gemacht, d. h. mit einem Metallbelag überzogen werden.

Wir verwendeten hierfür die im Glasbläsergewerbe zur Herstellung von Spiegeln bekannte ammoniakalische Silbernitratlösung, eine harmlose Flüssigkeit. Aber sie hatte, wie wir gleich sehen werden, auch ihre Tücken. Monatelang stand in einem offenbar nicht verkorkten Glasballon ein Vorrat dieser Versilberungsflüssigkeit oben auf einem Instrumentenschrank.

Eines frühen Nachmittags, mitten im schönsten Arbeiten, gab es im Keller einen furchtbaren Knall. Wir Oberen eilten, auf das Schlimmste gefaßt, explodierte Gasflaschen und verletzte Mitarbeiter erwartend, blitzschnell nach unten. - Aber, welch Glück, sie lebten noch alle, keiner war ernstlich verletzt, nur ihre Gesichter, ihre blonden Locken, ihre Kittel, die Tische und Wände waren mit Spritzern einer braunen Brühe bedeckt; überall lagen Glasscherben.

Die Stahlflaschen lehnten noch unexplodiert an den Wänden.

.

Was war geschehen?

Bald hatten die grübelnden Köpfe eine plausible Erklärung. Infolge der Verdunstung, so meinten wir, wird sich an den Rändern des Glasgefäßes Knallsilber gebildet haben und eine kräftige mechanische Erschütterung der Gefäßwand wird es zum Explodieren gebracht haben; ein Vorgang, etwa dem ähnlich, der sich abspielt, wenn die mit Knallquecksilber gefüllten Zündblättchen unserer Kinderpistolen durch Aufschlag abgeschossen werden.

.

Eines der ersten größeren Modelle zeigt die Abb. 34. An ihm verwirklichten wir die, wenn auch schwach vorhandenen Resonanzlagen dadurchzu unterdrücken, daß wir den schwingenden Flächen die Form von Ringmembranen mit unterschiedlicher Breite gaben. Es entstanden auf diese Weise elektrostatische Schallstrahler für unterschiedliche Tonbereiche. Die Abb. 35 zeigt Ausführungen der ruhenden Elektroden dieser elektrostatischen Schallstrahler mit exzentrischen Ringmembranen.

.

Für eine gute Schallwiedergabe waren mehrere, freilich unterschiedlich gebaute Statophone erforderlich. Die Abb. 36 zeigt eine solche Kombination von drei dieser, in hölzerne Transportkästen eingebauten Kleinode, wie wir sie bei unseren Vorführungen benutzten. Der linke Strahler war für die Wiedergabe der tiefen, der am weitesten rechts vorhandene für die hohen und der in der Mitte befindliche für die mittleren Töne des gesamten akustischen Frequenzbereiches bestimmt.

.

Das Wissen mit der Aufteilung mittels Frequenzweiche

Die Erkenntnis, daß man gute Schallwiedergabe nur mit mehreren unterschiedlichen Schallstrahlern erreichen kann, war schon damals ein leitender Gesichtspunkt für den Bau unserer Schallwiedergabevorrichtungen.

Jetzt (1955) wird von diesem Vorschlag sogar schon bei allen besseren Radioapparaten Gebrauch gemacht. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, festzustellen, daß die neuere Entwicklung der Schallwiedergabetechnik auch auf die Anwendung des elektrostatischen Lautsprechers vorwiegend zur Abstrahlung der hohen Töne wieder zurückgreift; allerdings in Kombination mit den auf dem elektromagnetischen Prinzip beruhenden elektrodynamischen Konuslautsprechern.

Die Abb. 37 zeigt JOSEPH MASSOLLE, der die Entwicklung des statischen Lautsprechers besonders betrieben hat, wie er diese Erfindung einem aufmerksamen Publikum erklärt.

.

Glimmermembranen mußten vorgespannt werden

Eine besondere Prozedur, die höchste Feinfühligkeit in der Handhabung eines kleinen Schraubenziehers verlangte, war das Spannen der Glimmermembranen.

Massolle nahm diese Operation meistens eigenhändig vor. Man muß sich vergegenwärtigen, daß Glimmermembranen rissige Kristalle sind. Eine geringe Überschreitung der Zerreißgrenze: ein kleiner Knall und anstelle einer geschlossenen Glimmerfläche bevölkerten Tausende in der Richtung des Kristallgefüges gesprungene Glimmerstückchen die ruhende Elektrode.

Aber die Statophone hatten auch noch andere Mängel. Isolationsfehler traten auf, elektrische »Durchschläge« stellten sich ein - wurden sie doch mit einer Spannung von über 1000 Volt betrieben -, ihre Tonqualität war infolge ihrer Temperaturabhängigkeit unterschiedlich.

Manchmal war eine Vorführung besonders schön; die Berichterstatter der Zeitungen konnten die Qualität der Wiedergabe gar nicht genug loben - manchmal war es umgekehrt; Klirren durchsetzte die Darbietungen.

.

Ein Bierabend im Kreise prominenter Männer

Leider sind wir nicht im Laboratorium, sondern erst in der Vorführungspraxis hinter die Ursache dieser Erscheinungen gekommen.

Unser damaliges Reichsoberhaupt FRITZ EBERT veranstaltete einmal in seinem Palais einen Bierabend prominenter Männer; die Hauptattraktion des Abends war unser Tonfilm. Zu Beginn ging alles gut, aber so nach und nach befriedigte uns die Klangwiedergabe nicht mehr, trotz ständigem Reduzieren der Lautstärke trat Klirren und Knistern auf.

Dementsprechend war auch der Beifall weniger rauschend, als wir ihn sonst gewohnt waren. Die Kontrolle der Statophone am darauffolgenden Tage ergab aber wieder einwandfreie Wiedergabe.

Nun dachten wir etwas ernster über die Ursache nach und stellten sehr bald fest, daß es der Unterschied in der ungleichen Wärmeausdehnung des Aluminiumrahmens und der Glimmermembrane war, der uns diesen Schabernak spielte.

Aluminium hat einen viel größeren Ausdehnungskoeffizienten als Glimmer. Die Statophone lehnten während der Vorführung im Reichskanzlerpalais an der kalten Wand vor einer Balkontür, der Aluminiumrahmen wurde abgekühlt, schrumpfte im Durchmesser stärker als die in ihm eingespannte Membrane, die Glimmermembranen verloren dadurch ihre mechanische Spannung, wurden, wie man so sagt, schlapp und schlugen im Betrieb an die feststehende Elektrode an, die Statophone klirrten.

.

Leider war das alles unglücklich verlaufen, ja wenn .....

Man sieht, in welch hohem Maße bei uns Menschen gut oder schlecht funktionierende technische Dinge oft Schicksal werden können.

Vielleicht hätten die damals bei FRITZ EBERT versammelten Industriegrößen kräftiger in die Hände geklatscht, wenn der Ton der Vorführung lauter, reiner und glanzvoller gewesen wäre; vielleicht hätten sich doch unter ihnen einige dazu bereit gefunden, unser Werk mit zu unterstützen, die chronische Geldnot der drei Erfinder zu mildern oder sich an der technischen Perfektionierung und wirtschaftlichen Auswertung ihrer Erfindung zu interessieren.

.

Einige Jahre später, nach Auflösung des »Triergon«, habe ich mich allein der Entwicklung des elektrostatischen Lautsprechers mit gutem technischen Erfolg zugewandt, ihn für Radiogeräte brauchbar gemacht. Es kam aber der billigere Konuslautsprecher - in Amerika 1925 von RICE-KELLOG erfunden -, demgegenüber sich mein verbesserter elektrostatischer Lautsprecher trotz seiner guten akustischen Qualität preislich und schaltungsmäßig nicht durchsetzen konnte.

Aber angesichts der schon erwähnten Tatsache, daß neuerdings elektrostatische Lautsprecher für die Schallwiedergabe wieder verwendet werden, möchte ich es mir doch nicht versagen, in der Abb. 38 einen solchen verbesserten elektrostatischen Lautsprecher, von mir »Oszilloplan« genannt, zu zeigen.

Die Membrane bestand aus einer sehr zähen Aluminiumlegierung und war zwischen zwei durchlöcherten und isolierten Aluminiumplatten angeordnet.

.

Eine Sensation der Radiomesse 1930 in Berlin

Für meine am Rundfunk interessierten Leser wird es sicherlich interessant sein, zwei von mir vor einem Vierteljahrhundert hergestellte Radioapparate mit elektrostatischem Lautsprecher wenigstens dem Aussehen nach kennenzulernen.

Die Abb. 39 zeigt einen vom Netzstrom betriebenen Ortsempfänger, »Oszilloplan« genannt, mit einseitig wirkendem elektrostatischen Lautsprecher, der gerühmt wurde, besonders Sprache und Violinmusik hervorragend wiederzugeben.

Die Abb. 40 zeigt die Rückseite einer von mir ebenfalls fabrikatorisch hergestellten »Radiotruhe« mit Netzanschlußaggregat, Superheterodyn - Empfänger, Schallplatteneinrichtung und doppelseitig wirkendem elektrostatischen Lautsprecher. - Dieses Gerät war eine Sensation der Radiomesse 1930 in Berlin.