Vorwort aus Mai 2025

Wir blicken zurück in die Jahre von 1909 bis 1939. Der Kinematograph lernte das Laufen des Bildes und ganz viele Erfinder erfanden alles Mögliche rund um den Film. Film war einfach "in" damals. Ein Deutscher Ingenieur Namens Oskar Meßter überlegte sich, wie er das einzelne Bild des 35mm Filmstreifens motorgetrieben ruckartig vorwärts bewegen konnte und er konstruierte das sogenannte Malteserkreuz-Getriebe.

Doch diese Hilfskrücke ließ den damals jungen Mechaniker und Konstrukteur Emil Mechau nicht los. Seiner Meinung nach war das doch ein primitiver und dennoch mechanisch aufwendiger Krampf, den Film ruckartig zu bewegen. Und dabei war der Tonfilm noch gar nicht im Gespräch. Die ersten Tonfilme versuchten sich nämlich mit dem sogenannten Nadelton von einenr mitlaufenden Schallplatte. Deshalb kamen die Anforderungen an ein gleichmäßiges Bewegen des Filmbandes erst Jahre später. Und darum beginnen wir im Jahr 1909 zuerst in Jena und später in Wetzlar.

.

DIE ENTWICKLUNG DES MECHAU-PROJEKTORS (Stand 1931)

von ARTHUR LASSALLY in der Dezemberausgabe der Zeitschrift "Filmtechnik" von 1931.

Die erste Anregung zur Beschäftigung mit dem Problem des optischen Ausgleichs für Kinemato- graphen verdankt Emil Mechau, wie er selbst berichtet, einem Gespräch Oskar Meßters im Jahre 1909 mit Professor Siedentopf in Jena, bei dem er als Mitarbeiter des Professors zufällig zugegen war.

Meßter beklagte den Lichtverlust, den man bei Malteserkreuz- maschinen durch den Verschluß erleiden müsse, und regte einen optischen Ausgleich der Bildwanderung während der Schaltperiode an, um den Verschluß und somit den Lichtverlust zu vermeiden.

- Anmerkung : In anderen späteren Artikeln wird aber auch beschrieben, warum der Mechau-Projektor schon in mittleren Kinos mit 400 Plätzen - und das bereits bei dem damaligen 4:3 Bildformat - eine grenzwertige Lichleistung brachte. Noch später beim Fernsehen war das mit den Linsenkranz-Abtastern wiederum kein Kriterium, weil man dort deutlich weniger Lichtleistung benötgte.

.

Diese ruckartige Mechanik durch die fließende Optik ersetzen

Der Mechaniker Mechau aber fragte sich sofort, ob man dann nicht gleich die absatzweise Filmschaltung überhaupt und mit ihr den mechanisch so ungünstigen ungleichförmigen Filmlauf beseitigen und durch einen dauernd wirkenden optischen Ausgleich zu einer ruhig und gleichförmig laufenden Wiedergabemaschine gelangen könnte.

Er nahm also seiner technischen Denkweise gemäß diejenige Fragestellung vorweg, die im Zeitalter des Tonfilms so bedeutsam wurde, und tat damit den ersten Schritt auf dem langen und beschwerlichen Wege, der nur durch harte Arbeit und große Zähigkeit zu einer brauchbaren Lösung dieser von so vielen Seiten bearbeiteten kinotechnischen Aufgabe führte.

Zugleich verwarf er die von Meßter angestrebte Zwischen- oder Teillösung. Die geschichtliche Entwicklung der Maschine zerfällt in zwei getrennte Abschnitte, deren erster die Modelle I und II, deren zweiter die Modelle III, IIIa und IV umfaßt; zwischen beiden Abschnitten liegt zeitlich der Krieg, technisch eine grundlegende Umgestaltung und der Übergang vom Versuchs- zum Fabrikationsmodell.

.

Das erste Versuchsmodell im Jahre 1912

Das erste, bei Leitz in Wetzlar gebaute Versuchsmodell war bereits im Jahre 1912 fertig und lief etwa ein Jahr lang zur Probe im „Kaiser-Kinematograph" in Wetzlar. Es handelte sich also keineswegs etwa um eine behelfsmäßig mit Siegellack und Drahtenden zusammengebastelte Vorrichtung, sondern um eine betriebsfähige Wiedergabemaschme.

Die Maschine ist erhalten und befindet sich noch heute (das war damals - wir schreiben 1931 !!) im Besitz der Firma Leitz in Wetzlar (Abb. 1).

Sie benutzt bereits die Spiegelbogenlampe mit Winkelkohlen und selbsttätigem Kohlennachschub, den „Illuminator", zur Nachführung des Beleuchtungslichtbündels, das Vorfenster zur Bildbegrenzung, den „Kompensator" zum Ausgleich der Bildwanderung und eine Einrichtung zum Ausgleich der Filmschrumpfung. Auch die Schaltrolle unter dem Bildfenster wurde schon damals zur Einstellung des Bildstriches um ihre Achse gedreht.

.

Das Modell II entstand 1913

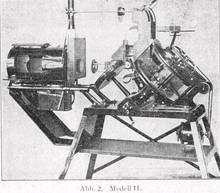

Im Jahre 1913 entstand Modell II, das als durchkonstruiertes Fabrikationsmodell der Maschine gedacht war. Auch diese Maschine (Abb. 2) ist erhalten und steht heute (wir schreben mimmer noch 1931) im „Deutschen Museum" in München, nachdem sie vor und während des Krieges jahrelang zuerst gleichfalls im „Kaiser -Kinematograph", dann in P.Stübes Lichtspielhaus in Wetzlar gelaufen war.

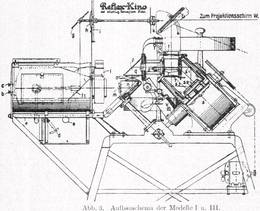

Grundsätzliches ist bei ihr dem Modell I gegenüber nicht geändert, nur ist sie in der Formgebung und fertigungstechnisch weiter durchgebildet. In Abb. 3 wird die schon vielfach veröffenrlichte schematische Schnittzeichnung noch einmal wiedergegeben, um den wesentlichen Untersschied zwischen den Modellen II und III zu veranschaulichen.

.

Die Modelle I und II arbeiteten mit vier auf einer Achse befestigten Spiegelpaaren (S1, S3), die sich um die Trommelachse drehten, während der Spiegel S2 feststand.

Die Halter der Spiegelpaare S1, S3 waren um eine im Mittelpunkt senkrecht auf dem Spiegel S2 stehende Achse ein wenig gedreht. Diese Spiegelanordnung bewirkte den Ausgleich der Bild-Wanderung, während jedes der vier Spiegelpaare den Durchlauf eines Filmbildchens durch das Bildfenster begleitete.

Jedes der Spiegelpaare stand also, abgesehen vom Umlauf um die Drehachse, fest und führte nicht etwa noch eine zusätzliche Eigenbewegung aus. Aber der optische Weg zwischen Haupt- und Teleobjektiv war bei diesem Ausgleichs-System verhältnismäßig lang und beeinträchtigte die Helligkeit des Bildrandes.

.

Die versilberten Spiegel wurden verbessert

Bei Modell I wurden oberflächenversilberte Spiegel benutzt, bei Modell II waren sie auf der Rückseite belegt. Im Prinzip dieses optischen Ausgleichs lag es, daß die Zahnrolle, die den Film durch das Bildfenster zog, nicht gleichförmig bewegt werden durfte, sondern ungleichförmig bewegt werden mußte, da die Ablenkung des Licht-Strahls durch das Spiegelsystem eine Sinusfunktion ist, worauf Lehmann bereits hinwies *1).

.

Diese Beziehung wird technisch durch eine Einrichtung gemäß DRP. 268 041 vom Jahre 1912 hergestellt.

Als Mechau für Modell I eine Bildstrichverstellung ausgeknobelt hatte und sie geschützt haben wollte, mußte er sich vom Patentamt sagen lassen, daß er das ihm zuvor unbekannte Differentialgetriebe der Kraftwagen seinerseits wieder erfunden hatte.Im Modell II wurde eine andere Bildstrichverstellung angewandt, die in Verbindung mit der in DRP. 268 041 beschriebenen Einrichtung eine zweckmäßige Lösung ergab.

Der lange Strahlenweg über die Ausgleichsspiegel bzw. ein damit zusammenhängender Mangel des Ausgleichsprinzips veranlaßten Mechau, während des Krieges (Anmerkung: der 1. Weltkrieg) eine Umgestaltung des optischen Ausgleichs auszuarbeiten.

.

Das Modell III aus dem Jahr 1919 (oder erst 14.Okt.1921 ???)

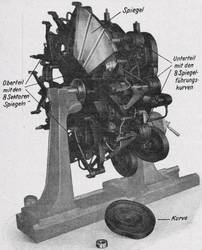

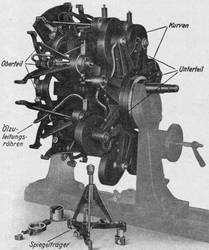

Das Modell III, von dem 1919 kühn gleich eine kleine Serie angefangen wurde, verwendet das seitdem beibehaltene achtteilige System rückseitig versilberter Planspiegel, die außer dem Umlaufsbewegung zum Übergang von einem Bild zum anderen eine zusätzliche Kippbewegung ausführen und dadurch in der unteren Lage, also vor dem Film, und in der oberen Lage hinter dem Film steuern.

Dieses System des Ausgleichs ist von dem verstorbenen Prof. Dr. Burmester einer eingehenden kinematischen Analyse unterworfen und, da der Tod sowohl ihn wie seinen Sohn vor der Vollendung der Arbeit überraschte, in der von Mechau selbst beendeten Arbeit *2) dargestellt worden. Bereits früher erschien eine kurze Beschreibung des Modells III *3). Diese Veröffentlichungen enthalten alle erforderlichen Angaben.

.

Der völlig stetige (absolute) Filmlauf

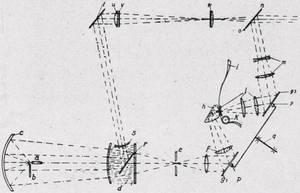

Durch das neue System wurde ein völlig stetiger Filmlauf im Bildfenster erzielt. Der lange Strahlenweg wurde beseitigt; auch konnte die Lichtstärke unbedenklich (s wurde immer noch mit Nitrofilm gearbeitet) erhöht werden. Es ergab sich allerdings ein verwickelterer Aufbau für die Steuerung des Spiegelsystems (Abb. 5).

.

Es werden jetzt drei hintereinander auf derselben Welle sitzende, achtzackige Sterne benutzt; der erste Stern trägt in Kugelgelenken die Spiegelträger mit den Kippspiegeln selbst, der mittlere Stern trägt die Spiegelführungen, welche die Kippbewegungen der Spiegelträiger in den Kugelgelenken gewissermaßen richten und dadurch die Reflexionsebene festlegen.

Auf dem dritten Stern sind Steuerkurven (Abb. 6) angeordnet, zur Erzeugung der Kipphewegungen der Spiegel. Durch eine Zahnradübertragung kann von einem Hebel aus dieser dritte Stern mit den Steuerkurven auf seiner Achse verschoben werden, um die Schrumpfungsunterschiede verschiedener Filme auszugleichen.

.

Von jetzt an Toleranzen an der Grenze der Meßtechnik

Sowohl die Kurven als auch die anderen Teile dieses Werkes müssen äußerst genau gearbeitet und einjustiert sein, so daß besondere Maschinen hierfür erst geschaffen werden mußten.

Bedenkt man, daß die zulässigen Toleranzen nur nach 1/1000 mm meßbar sind und daß nach der Justierung die Summe aller von der Optik und Spiegelmechanik erzeugten Fehler auf die Filmbahn bezogen höchstens 1/100 mm betragen darf, so kann man sich eine Vorstellung von den Schwierigkeiten machen, die Konstrukteur und Werkstatt zu meistern hatten.

.

10 Jahre ohne eine nennenswerte Reparatur

Aber der Wurf gelang. Am 14. Oktober 1921 wurde in der „Schauburg" zu Münster in Westfalen der erste, serienmäßig gebaute und ordnungsgemäß gelieferte „Mechau" in Betrieb gesetzt und lief - neben einem zweiten, etwas später gelieferten Mechau-Projektor - 10 Jahre lang, ohne daß außer der selbstverständlich sorgfältigen Wartung auch nur eine nennenswerte Reparatur erforderlich geworden wäre.

Es ist ein eigenartiges Spiel des Zufalls, daß diese erste Maschine nicht von einem „zünftigen" Fachmann, sondern von einem Vorführer bedient wurde, der aus dem Stande der Friseure kam - ein Beweis dafür, daß die „Mechau"- Maschine durchaus nicht der Mitlieferung eines „fest eingebauten Mechanikers" bedurfte.

.

Das Modell IIIa aus 1926

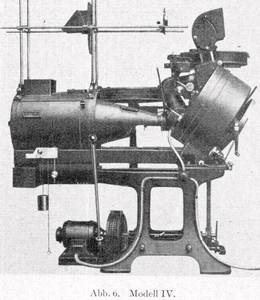

Im Jahre 1926 wurden einige Änderungen angebracht und die so veränderten Maschinen als Modell IIIa bezeichnet. Zu diesen Änderungen gehörte z. B. der Friktionsantrieb (Abb. 6).

Hock hat die gestaltende Durchbildung beschrieben und begründet *4). Diese Änderungen ergaben äußerlich bereits das Modell IV (Abb. 6).

Bei diesem kam aber gegenüber Modell III noch die Umgestaltung einiger wichtiger Innenteile der Spiegelmechanik hinzu. Es hatte sich bei Modell III gezeigt, daß gewisse Teile der Mechanik im Innern der Spiegeltrommel der damals eingerissenen, übertriebenen Vorführungsgeschwindigkeiten von 50 und mehr Bildwechseln in der Sekunde nicht mehr standhielten.

Etwa 15% der gelieferten Maschinen mußten trotz einer längeren Einlaufperiode auf den Prüfständen der Fabrik nach einer mehrmonatigen Betriebsdauer im Werk nachjustiert werden und entsprachen erst dann den Anforderungen.

.

Weitere Verbesserungen und der (Licht-) Tonfilm

Die Ursachen der Störungen wurden von Mechau sehr eingehend und mit den empfindlichsten Meßmethoden untersucht. Diese Nachprüfungen führten dann zur Verwendung höherwertiger Werkstoffe an einigen Teilen und zu Verbesserungen bei der Fertigung.

Durch das Zusammenwirken dieser Maßnahmen konnten dann auch die bei der schon mißbräuchlichen Überbeanspruchung zuvor aufgetretenen Mängel endgültig abgestellt und vermieden werden.

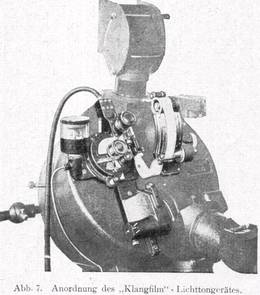

Inzwischen ist der Tonfilm allgemein eingeführt worden. Die Maschine erhielt also ein Lichttonabnahmegerät (Abb. 7), das auf dem Gehäuse des Spiegelwerkes angebracht wurde.

Der gleichmäßige, ruhige Gang des Mechau-Projektors läßt ihn naturgemäß für die Tonfilmwiedergahe als besonders geeignet erscheinen. Die Güte und Leistungsfähigkeit der Maschine wird auch in der Praxis anerkannt. Das drückt sich unter anderem darin aus, daß in vielen und großen Lichtspielhäusern, Wissenschaftlichen Instituten usw. „Mechau"-Projektoren laufen.

1929 - Die AEG übernimmt die Produktion von Leitz

Fast zwei Jahrzehnte hat Mechau seiner Maschine gewidmet und 10 Jahre hat sie sich jetzt gerade im Handel behauptet. Vor 2 Jahren wurde die Fabrikation durch die AEG, von der um die Entwicklung der Maschine sehr verdienten Firma Leitz übernommen.

Angesichts des großen Einflusses, den die von der AEG mitbegründete Klangfilm G.m.b.H. auf das Tonfilmgerätegeschäft ausübt, wird sich die volle Auswirkung dieser bedeutsamen Fabrikations-Übernahme vielleicht erst künftig erweisen.

Die Leistung des Erfinders Mechau ist voll und freudig anerkannt worden, unter anderem auch von der „Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft", die ihn in diesem Jahre durch Verleihung der Meßter-Medaille ehrte. Sein Werk aber wird in die Geschichte der Technik eingehen als die Lösung der von vielen Kinotechnikern so lange erstrebten deutschen Wiedergabemaschine mit stetigem Film-lauf und optischem Ausgleich der Bildwanderung.

.

Die damalige Quellenangabe aus 1931

.

- 1) „Die Kinotechnik" 1931, S. 117/118.

- 2) Burmester, Prof. Dr. und Dr.4ng. e.h., und Mechau, E.: „Untersuchung der mechanischen und optischen Grundlagen des Mechau > Projektors/' „Die Kinotechnik" 1928, Heft 15, S. 395 u. 401, Heft 16, S. 423 u. 426, Heft 17, S. 447 u. 451.

- 3) „Der Projektor von Mechau." „Die Kinotechnik" 1921, Heft 14, S. 523 u. 526.

- 4) Hock, Dipl.=Ing., R. : „Die Entwicklung des MechausPro-jektor« zu Modell IV." „Die Kinotechnik" 1929, Heft 3, S. 66/67.

.

.