Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 5 - 1958 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 3/1958 (März 1958)

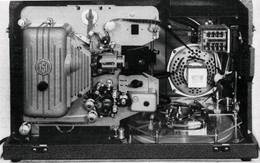

"Schmalfilm-Projektor für die Filmwerbung"

Zu den bisher gebräuchlichen Werbemitteln für die Spielfilm-Werbung außerhalb des Lichtspieltheaters - Anzeige, Foto und Plakat - ist vor kurzem ein neues Werbemittel getreten in Form eines Schmalfilm-Projektors mit Endlos-Filmmagazin, das - ähnlich wie der Werbevorspann im Theater - mit den Ausdrucksmitteln des Films arbeitet.

- Anmerkung : Diese 16 mm Endlosprojektoren, also nicht nur dieser hier, waren nicht dauerlauffest. Nach nur wenigen Stunden war der Film im Eimer, er riß oder war verschrammt. Auch die Sonderanfertigungen von Bell&Howell und RCA hatten diese Macke.

Dieser von der TSI - Alleinvertriebsgesellschaft für Deutschland, Heinrich Meier & Co. GmbH., Wiesbaden, herausgebrachte Projektor D3 für Lichtton, bzw. D3M für Magnetton besteht aus einem Koffer mit einem eingebauten TSI-Schmalfilm-Projektor für 16mm (Fabrikat De Vry) mit einer Projektions-Glühlampe 1000 W/115 V, einem Lautsprecher und einem Endlos-Filmmagazin, das bis zu 300m Film aufnehmen kann.

Die linke Seitenwand des Projektorkoffers ist abklappbar eingerichtet und gibt in dieser Stellung einen Transparent-Bildschirm von 25 x 34cm frei, der die Tageslicht-Projektion in Schwarz-Weiß und in Farbe in unverdunkelten Räumen oder auch bei Kunstlichtbeleuchtung ermöglicht.

Soll die Projektion einem etwas größeren Zuschauerkreis zugänglich gemacht werden, dann kann auch in etwa 60cm Abstand vom Projektionsobjektiv (f = 17mm Brw.) ein größerer Transparentschirm angeordnet werden. Man erhält dann ein Bild, das etwa dem eines Fernsehgerätes mit 63cm-Bildröhre entspricht.

Der TSI-Projektor, der in dieser Ausrüstung u. a. dafür gedacht ist, daß er in Kassenhallen oder Foyers von Lichtspieltheatern oder auch in überdachten Vorräumen vor dem Theater bzw. an einem dafür geeigneten Platz innerhalb der Stadt aufgestellt wird, kann jedoch auch nach Wegklappen der Transparentfläche als Saalprojektor mit Endlos-Magazin für die Bildwiedergabe mit normaler Bildgröße benutzt werden.

In diesem Fall wird ein Projektionsobjektiv von 50mm Brw. benutzt, das je nach Projektionsentfernung ein entsprechend großes Bild erzeugt und damit die Möglichkeit gibt, einen größeren Zuschauerkreis anzusprechen.

Das Endlos-Magazin

Das Endlos-Magazin liegt zwischen zwei stabilen Plexiglasscheiben und schützt dadurch den aufgewickelten Film vor Verschmutzung. Die Auf- und Abwickeleinrichtung des Endlos-Magazins ist so eingerichtet, daß der zu einer großen Schleife zusammengeklebte Film, der von außen nach innen gewickelt ist, nicht herausgezogen, sondern mit Hilfe des motorisch angetriebenen Spulentellers filmschonend herausgeschoben wird.

Klangregelstufe (mit Röhren) zum nachträglichen Einbau

Seit einigen Jahren werden Kinoverstärker wie auch andere Verstärker mit einer weitgehenden Möglichkeit zur Anhebung und Absenkung der hohen und tiefen Frequenzgebiete versehen. Durch eine solche Tonregeiung kann einmal die Anlage an die akustischen Eigenschaften des Wiedergaberaumes angepaßt, sowie die Charakteristiken des Lautsprechers oder der Tonquellen berücksichtigt werden.

Der Wert einer zweiseitigen Klangregelung liegt aber vor allem darin, daß sich Darbietungen mit größerem Frequenzumfang - z. B. Magnetton - brillanter wiedergeben lassen. Daneben lassen sich weniger gute oder mit Störungen behaftete Aufnahmen wie etwa eine verrauschte Lichttonkopie durch sinnvolles Absenken der Höhen und Tiefen zumindest noch zu einer ertragbaren Wiedergabe bringen.

Auch können bei der Wiedergabe von Perspecta-Sound-Filmen auf einer normalen Anlage durch Beschneiden der Tiefen die Steuerfrequenzen unhörbar gemacht werden. Ältere Kinoverstärker besitzen oft nur eine feste Höhen- und Tiefen- Anhebung, wobei meistens eine einfache Tonblende eine Regeljung der oberen Frequenzen gestattet.

Es ist naheliegend, in diese Geräte nachträglich einen zweiseitig wirkenden Klangregler einzubauen. Die Übertragung der zumeist sehr komplizierten Entzerrernetzwerke der Industrie ist aber in der Regel von vornherein zum Scheitern verurteilt. Außerdem sind diese Entzerrer fast immer auf einen bestimmten Verstärkertyp zugeschnitten und berücksichtigen auch zugleich den zugehörigen Lautsprecher.

Für den nachträglichen Einbau eignet sich nur eine Schaltung, die sicher arbeitet, leicht nachzubauen ist und nach Möglichkeit keine oder nur geringe Eingriffe in die vorhandene Schaltung erfordert. Diese Bedingungen erfüllt die im folgenden beschriebene Klangregelstufe.

.

Die Schaltung

Das „Herz" der Schaltung bildet das Entzerrernetzwerk, welches aus zwei parallelgeschalteten, frequenzabhänigigen Spannungsteilern besteht. An diese Spanungsteiler gelangt das von der linken Hälfte der ECC40 gelieferte Tongemisch.

In der Mittelstellung der Regler H und T erfolgt eine frequenzunabhängige Spannungsteilung. Durch Verdrehen der Schleifer läßt sich das Teiler Verhältnis für die tiefen oder hohen Frequenzen ändern. Je mehr sich der Schleifer des Potentiometers dem Kondensator C1 nähert, desto mehr Höhen gelangen über diesen Kondensator auf das Gitter der Folgeröhre. In der anderen Richtung wirkt H in Verbindung mit C2 als Tonblende.

Bei Betätigung des Potentiometers T ändert sich das Teilerverhältnis für die Tiefen. Bewegt man den Schleifer nach links, wird der Kondensator C3 kurzgeschlossen. An C4 fallen dadurch mehr tiefe Frequenzen ab und es entsteht eine starke Baßanhebung. In der anderen Endstellung ist C4 kurzgeschlossen, wodurch der Widerstand Ri den Kondensator Ca belastet und damit die Tiefen schwächt. Damit die Regelung der beiden Zweige unabhängig voneinander erfolgt, d. h. daß bei Betätigung des einen Reglers der andere nicht mitgezogen wird, ist der Widerstand R2 eingeschaltet. Der Widerstand macht den Tiefenzweig hochohmig und entkoppelt ihn vom Höhenregler.

Um einen Frequenzbereich anheben zu können, muß zunächst einmal der Gesamtpegel um den Betrag der höchsten Anhebung abgesenkt werden. Im vorliegenden Falle beträgt der Regelbereich ca. ±20db. Ebenso groß ist auch die Dämpfung des Entzerrers in der Mittelstellung der beiden Regler, womit also nur noch 10% der ursprünglichen Spannung am Ausgang des Netzwerkes zur Verfügung stehen.

Der hohe Verstärkungsverlust muß in jedem Fall durch eine zusätzliche Röhre wieder ausgeglichen werden. Diese Aufgäbe übernimmt die erste Hälfte der ECC40. Die Schaltung weist keinerlei Besonderheiten auf. Über den Kondensator von 25nF gelangt die Tonfrequenz an das Gitter der Verstärkerröhre und wird hier in bekannter Weise verstärkt. An dem Arbeitswiderstand von 100 kOhm wird die Tonspannung abgegriffen und über einen Kondensator von 0,1uF dem Klangregelnetzwerk zugeführt.

Der große Ankoppellungskondensator sichert hier eine gute Tiefenübertragung. Um die Verzerrungen in der Stufe klein zuhalten, ist der Kathodenwiderstand nicht wie üblich mit einem Kondensator überbrückt. Hierdurch entsteht eine gewünschte Gegenkopplung. Die Verstärkung der Röhre in dieser Schaltung ist etwa 16fach. Es besteht also noch eine kleine Verstärkungsreserve. Die andere Hälfte der Doppeltriode wird in der Anodenbasisschaltung als Kathodenverstärker betrieben. Dadurch wird die abgehende Leitung niederohmig und wenig störanfällig.

Das ist auch dann von Vorteil, wenn der Klangregler mit im Gehäuse des Verstärkers untergebracht wird und die abgehende Leitung nur kurz ist. Der Arbeitswiderstand dieser Stufe liegt im Kathodenkreis der Röhre. Die hierdurch erzeugte starke Gegenkopplung ist auch der Grund dafür, daß mit dieser Stufe nicht nur keine Verstärkung erzielt wird, sondern sogar ein geringer Spannungsverlust auftritt. Die am Arbeitswiderstand der Röhre liegende Tonspannung wird über den Kondensator 0,5 \xF gleichstromfrei ausgekoppelt. Die Anode liegt dabei wechselstromseitig an Masse. Der Spannungsverlust im Kathodenverstärker wird durch die überschüssige Verstärkung der Eimgangs-röhre gedeckt. Der Klangregler liefert also keine zusätzliche Verstärkung, sondern gleicht nur die entstehenden Verluste aus.

.

Das Mustergerät

Das Mustergerät wurde auf ein Aluminiumchassis mit den Maßen 115 x 55 x 40mm aufgebaut. An der Vorderseite sitzen die beiden Regler H und T. Auf der Chassisoberfläche in der Mitte über den beiden Reglern ist die Fassung für die Röhre ECC 40 angebracht. An der anderen Längsseite befinden sich/ zwei Lötösenleisten, die den größten Teil der Schaltelemente tragen und als Stützpunkt für die abgehenden Leitungen dienen. Freitragend eingelötet sind einige Kondensatoren und die Einzelteile des Entzerrers.

Bild

Sockelschaltung der ECC 40 (A= Anoden, K = Kathoden, G = Gitter, f = Heizung)

Die Stromversorgung

Die geringe Stromaufnahme des Zusatzgerätes gestattet es, dieses aus dem Netzteil des nachfolgenden Verstärkers zu versorgen. Die Anodenspannung wird am Siebkondensator, also hinter der Siebdrossel, abgegriffen. Sie soll aber möglichst 250 V nicht überschreiten. Gegebenenfalls ist der Widerstand R3 zu vergrößern.

Einbau in den Verstärker

Die Klangregelstufe ist so klein, daß sie sich in den meisten Fällen mit im Verstärkergehäuse unterbringen läßt. Durch die gewählte Chassisform ist der Einbau ohne große Mühe vorzunehmen. Es brauchen nur zwei Löcher für die Reglerachsen und vier kleinere Löcher für die Befestigung des Chassis gebohrt zu werden. So kann das Gerät beispielsweise an der einen Schmalseite des Verstärkers angeschraubt und die Achsen nach vorn herausgeführt werden. Zweckmäßig ist es, Skalen vorzusehen und die Regler zu bezeichnen. Wichtig ist aber, daß das Chassis zur Vermeidung von Erdschleifen isoliert am Verstärkergehäuse befestigt wird. Falls es gewünscht wird, läßt sich das Zusatzgerät auch beim Saalregler anbringen oder mit diesem in einem gemeinsamen Gehäuse kombinieren. Empfehlenswert ist dieser Platz allerdings nicht, da in den wenigsten Fällen die mit dem Tonsteuern beauffragte Platzanweiserin über die zum Bedienen eines zweiseitigen Klangreglers nötigen Kenntnisse verfügt und auf diese Weise mancher gute Film verdorben wird. Das Einfügen des Klangreglers in die Schaltung geschieht am vorteilhaftesten an einer Stelle, wo die Tonspannung schon möglichst hoch ist.

Eine weitere Einsatzmöglichikeit des Klangreglers ist die Verwendung als Phonoentzerrer. Beim Kristalltonabnehmer ist ein solcher wegen der günstigen Frequenzkurve nicht erforderlich. Bei hochwertigen magnetischen Tonabnehmern wird man aber kaum ohne zusätzliche Entzerrung auskommen. Der niederohmige Klangreglerausgang gestattet daneben die Verwendung einer unabgeschirmten Verbindung. Auch für den im FV 1/1957 beschriebenen Kleinverstärker WG1056 stellt der Klangregler eine wertvolle Ergänzung dar. Günter E. Wegner

Vorführerlehrgang in Nürnberg ( März 1958)

Auf Betreiben nordbayerischer Theaterbesitzer wurde in Zusammenarbeit mit dem WdF Bayern ein eigener Vorführerlehrgang für Anfänger und Fortgeschrittene für den nordhayerischen Raum in Nürnberg ins Leben gerufen. Der erste, drei Wochen dauernde Lehrgang beginnt aim 14.4.1958 im Lehrsaal der Landesgewerbeanstalt Nürnberg und kostet einschließlich Prüfungsgebühr 120,- DM. Für die nordbayerischen Kursusteilnehmer besteht die Möglichkeit, mit Ermäßigungskarten der Bundesbahn täglich nach Schluß des Ausbildungstages nach ihrem Wohnort zu fahren und auf diese Weise die Aufenthialtskosten einzusparen. Anmeldungen sind umgehend zu richten an den Wirtschafitsverband der Filmtheater e. V., Landesverband Bayern, München, Sendlinger Torplatz 9, oder an Herrn Johann Strobel, Nürnberg, Metropol-Theater, Humboldtstr. 103. -Z-

.

Vorführer-Ausbildung durch Theaterleiter (1958)

Nach der Prüfungsordnung für Filmvorführer vom 25. 5. 1940 war bisher die Ausbildung der Vorführer und die Vorführerprüfung durch Gesetz, d. h. also auf staatlichem Wege, geregelt. Sie vollzog sich damit seit Jahren in einheitlicher Form und hat sich auch trotz der inzwischen gegenüber 1940 fortgeschrittenen technischen Entwicklung der verwendeten Maschinen und Geräte und der Vervollkommnung und Komplizierung des Vorführbetriebes nicht geändert.

Ein besonderer Nachteil war hierbei der Umstand, daß die Vorschriften, welche den Ausbildungsnachweis umfassen (§ 6 der Prüfungsordnung), in erster Linie auf die Kenntnis der Sicherheitsvorschriften und die im Zusammenhang mit der Verwendung von Nitrofilm sich ergebenden Angelegenheiten abgestellt waren und zu wenig die praktischen Kenntnisse und Erfahrungen berücksichtigten.

Mit dem Inkrafttreten des Sicherheitsfilmgesetzes und dem damit verbundenen Verbot der Verwendung von Nitrofilm hat sich die Situation nunmehr grundlegend geändert.

Nach § 7 des Sicherheitsfilmgesetzes ist zwar die Vorführung von Nitrofilmen auf Grund einer Ausnahmegenehmigung, die von Fall zu Fall einzuhalten ist, noch möglich, jedoch muß die Einrichtung und bauliche Gestaltung des Vorführraumes den Vorschriften der DIVO entsprechen und der Vorführer muß im Besitz eines staatlichen Vorführscheines sein.

Bei der ausschließlichen Verwendung von Sicherheitsfilm ist hingegen im folgerichtiger Auslegung des Sicherheitsfilmgesetzes und nach übereinstimmender Auffassung der Bundesländer vom Zeitpunkt des Inkrafttretens ab (1.12.1957) das Erfordernis eines staatlichen Vorführscheins nicht mehr gegeben. Damit wäre theoretisch der Anspruch des Staates auf die Überwachung der Ausbildung und der Vorführerprüfung entfallen und es könnte daher jede beliebige Person mit der Vorführung von Filmen im Lichtspieltheater! betraut werden.

Einer solchen Einstellung stehen jedoch die praktischen Anforderungen gegenüber, die an eine einwandfreie und saubere Filmvorführung zu stellen sind, abgesehen davon, daß natürlich an sich schon die Filmtheater über ausgebildete Vorführer verfügen, die ihren Vorführschein auf Grund der bisherigen Ausbilldungs- und Prüfvorschriften erworben haben.

.

Zukünftige fachliche Ausbildung

Solange sich die Vorführung auf die Verwendung von Normalfilm beschränkte und das herkömmliche Bildformat von 1:1,37 verwendet wurde, waren die an den Vorführer zu stellenden Anforderungen bei weitem nicht so groß, wie bei den heutigen modernen Bild- und Tonverfahren, so daß auch die Ausbildung nach den bisherigen Grundsätzen genügte und gewissenhafte und pflichtbewußte Vorführer außerdem die Möglichkeit hatten, an Hand von Fachzeitschriften und mit Hilfe der Hauszeitschriften unserer Fachindustrie ihre Kenntnisse zu vervollkommnen.

Für die geprüften und im Beruf stehenden Vorführer bringt also das Sicherheitsfilmgesetz keine Veränderung. Anders sieht es hingegen für den Vorführernachwuchs aus, der nunmehr nicht mehr den Bestimmungen der LIVO und der Prüfungsordnung untersteht.

Wir haben zwar schon seit Jahren die bekannten Filmvorführer-Lehrgänge in München, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg, die nach einheitlichem Entschluß der beteiligten Stellen auch weiterhin bestehen bleiben sollen, jedoch waren bisher die Lehrpläne dieser Schulen auf die Erlangung des staatlichen Vorführscheins abgestellt und berücksichtigen weniger die praktische Seite des Vorführberufes.

Nunmehr geht man daran, die Lehrpläne entsprechend umzustellen, um auf diese Weise eine weitgehende fachliche Qualifikation des auszubildenden Nachwuchses zu ermöglichen. Hierzu gehört neben den Anweisungen für eine einwandfreie Vorführung, die praktische Unterrichtung in der Behebung von Störungen und die Pflege der Maschinen und Geräte.

Die Ergebnisse der früheren staatlichen Prüfungen und die Vorführpraxis haben gezeigt, daß zwar eine große Anzahl von Personen im Besitz eines staatlichen Vorführscheines sind, daß aber nur ein Bruchteil davon tatsächlich geeignet ist und eine dauernde Beschäftigung im Filmtheater gefunden hat.

Das Sicherheitsfilmgesetz und die sich daraus ergebenden Folgerungen geben nunmehr die Möglichkeit, daß die Ausbildung der künftigen Vorführer ausschließlich auf die fachlichen Kenntnisse ausgerichtet werden kann und daß die so ausgebildeten Vorführer die gewünschte Qualifikation für ihren Beruf erhalten.

Daneben besteht natürlich auch für den verantwortungsbewußten und fachlich versierten Theaterleiter die Möglichkeit, Vorführernachwuchs im eigenen Theater auszubilden. Eine wesentliche Unterstützung dieser Ausbildung werden nach wie vor die den verschiedenen Wirtschaftsverbänden des ZDF unterstehenden Vorführerschulen bilden, die - wie die früheren Ergebnisse der Vorführerprüfungen gezeigt haben - einen erheblich höheren Ausbilduntgsstand ermöglichen als ihn Prüflinge hatten, die lediglich praktisch im Theater die vorgeschriebene Anzahl von Vorführungen absolvierten.

Die Fachausbildung des Vorführers wird sich nach diesen Überlegungen, die sich auf entsprechende Vorschläge von E. Kandier, Hamburg, stützen, nunmehr im wesentlichen erstrecken auf die praktische Kenntnis der Maschinen und Geräte, ihre Bedienung, auf einschlägige Gebiete der Elektrotechnik und auf die modernen Bild- und Tonverfahren, während die Kenntnis von Vorschriften auf das unbedingt Notwendige (Vorschriften für öffentliche Versammlungsräume usw.) beschränkt bleiben soll.

Auf diese Weise wird eine weit bessere Schulung des Vorführernachwuchses ermöglicht, deren Abschluß eine Fachkundeprüfung sein soll, die einen Qualifikationsnachweis für den Vorführernachwuchs darstellt. Neben der Teilnahme an einem Fachschullehrgang kann und soll sich der angehende Vorführer auf diese Prüfung durch die zusätzliche Ausbildung im Theater vorbereiten. Das nach bestandener Prüfung ausgestellte Fachkundezeugnis bietet gleichzeitig dem späteren Arbeitgeber eine gewisse Gewähr dafür, daß der Bewerber ein wirklich fachlich ausgebildeter Vorführer ist.

.

- Anmerkung : Alles in allem war das nur noch selbsterhaltendes Blablabla. Ab 1958 wurde Kino um Kino geschlossen, zuerst auf dem Land die kleinen Klitschen-Kinos in den Turnhallen und Gaststätten, dann auch in den Vororten der Städte. Damit wurden viel weniger Vorführer gebraucht als bereits vorhanden waren. Und die Sprüche bezüglich des Vorführernachwuchses waren auch deutlich übertrieben. Jede Hausfrau, die leidlich Kochen gelernt hatte, konnte die Kinomaschinen bedienen, wie es damals in Mainz zwei junge Frauen vormachten.

- Ein noch treffenderer Vergleich ist der mit den neuen Führerscheinen für Kraftfahrzeuge, die nach einer theoretischen Schulung und einer praktischen Ausbildung von etwa 10 Fahrstunden dem Lern- und Wissensbedarf eines Filmvorführers durchaus ähnelte.

.

Die Verantwortung des Theaterleiters

Da dieser Ausbildungsmodus nunmehr auf freiwilliger Basis abläuft, ist noch die Frage zu regeln, wer diese Ausbildung überwachen soll und die Ausbildungsanforderungen aufstellt.

Es besteht Übereinstimmung darüber, daß das die Aufgabe des Theaterleiters ist, in dem gleichen Maße, wie es auch in der gesamten Wirtschaft üblich ist, in dr (wo) der Unternehmer in seinem Betrieb bestimmt, welche Anforderungen er an einen Bewerber für eine bestimmte Tätigkeit zu stellen hat.

Da der Theaterleiter jetzt nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen in dieser Beziehung unterliegt, kann er nunmehr in eigener und freier Verantwortung in seinem eigenen Theater die Ausbildung von Vorführern in einer ihm geeignet erscheinenden Form durchführen.

Die Fachkundeprüfung wird an vier vom ZDF anerkannten Prüfstellen vorgenommen, die nach bestandener Prüfung das Fachkundezeugnis aushändigen. Die Prüfungsgegenstände dieser Fachprüfung sind den Anforderungen an das Ausbildungsniveau und den Bedürfnissen der Theaterleiter angepaßt, so daß mit Sicherheit anzunehmen ist, daß die geplante Übernahme der Verantwortung für die Ausbildung und Prüfung des Vorführernachwuchses durch die Theaterleiter eine fühlbare Verbesserung mit isich bringen wird.

Damit wird nicht nur den Interessen der Theaterbetriebe gedient, sondern auch dem Nachwuchs die praktische Einarbeitung in den Vorführbetrieb erleichtert. -Z-

Kaltlichtspiegel beim Todd-AO-Start (1958)

Im Capiitol-Theater, Düsseldorf, ergaben sich beim Einsatz der 35mm-Fassung des Todd-AO-Films „In 80 Tagen um die Erde" bei der Probevorführung gewisse Schwierigkeiten, weil für die Bildwiedergabe auf der 14m breiten Bildwand ein hoher Projektions-Lichtstrom und eine Bildwandausleuchtung mit besonders guter Gleichmäßigkeit gefordert wurde, die mit den vorhandenen Projektionseinrichtungen nicht zu erzielen war.

Diese hohen Ansprüche waren dadurch bedingt, daß der Film viele Szenen enthält, bei denen Farb- oder Helligkeitsabweichungen an den Bildrändern sich sehr störend bemerkbar machen. Da die Versuche mit normalen Spiegelbogenlampen zu keinem befriedigenden Ergebnis führten, wurden Kaltlichtspiegel in BAUER-HI-110- Lampen eingesetzt, mit denen dann dieses schwierige Problem gelöst werden konnte.

Die höhere Lichtausbeute des Bauer-Kaltlichtspiegels gegenüber dem Kinoglasspiegel (s. a. FV 10/1957) ermöglichte eine Herabsetzung der Lampenstromstärke von etwa 100 A auf etwa 75-80 A und es ergab sich dadurch gleichzeitig eine größere Filmschonung. Der Film zeigte keinerlei Spuren merklicher Erwärmung oder Verwölbung. Ein weiterer Beweis für die Vorteile der Kaltlichtprojektion. -Z-

- Anmerkung : Ist das keine verkappte Werbung fr die Firma BAUER ?

.

Auch der Vorführer kann zur Rentabilität des Betriebes beitragen (März 1958)

.

- Seit einigen Wochen kann man in allen Fachzeitschriften dick gedruckte Schlagzeilen - wie „Besucherrückgang bis zu 30 Prozent", „Die Filmbranche eine sterbende Branche", „Die Rentabilität ist in Gefahr" - u. v. a. schwerwiegende Sätze finden, die uns Filmtheaterbeschäftigten, um unsere Zukunft bangend, kalten Schweiß über den Rücken laufen lassen.

.

Wir Vorführer können es selbst oft sehr gut durch unsere Kabinenfenster beobachten, wie sich die früher sehr selten und nur einzeln wahrgenommenen leeren Sitze unter den Massen der Besucher - jetzt mehr und mehr zu leer entgegengähnenden ganzen Stuhlreihen vermehren, welche uns bis in den Vorführraum gespenstisch verfolgen und uns ernsthaft zu der Überlegung veranlassen sollten, was wir in den Kabinen dazu tun können, um die dadurch dem Betrieb entstehendien geldlichen Ausfälle - wenigstens zu einem kleinen Teil - ausgleichen zu helfen.

Tatsächlich kann der Mann in der Kabine sehr viel zu einer besseren Rentabilität seines Betriebes beitragen, wenn er es versteht, wirtschaftlich zu arbeiten.

Mancher junge Kollege wird beim Lesen dieser Zeilen zwar sagen - „Ich kann ja auch nicht mehr, als die Lampen und Motoren ausschalten, wenn ich sie nicht mehr gebrauche" - und sich dabei kaum weitere Gedanken über seine Arbeit machen.

Gerade bei unserer Arbeit in der Kabine gibt es aber so viele geldverschwendende Punkte, daß sich ruhig öfters das strenge Auge eines fachmännisch gebildeten Vorgesetzten einschalten sollte, um den vorher geprägten Satz, daß die gesamte Rentabilität des Betriebes bis zu einem gewissen Grade nicht zuletzt auch von seinem wichtigsten Mitarbeiter beeinflußt werden kann, auch tatsächlich im positiven Sinne gewährleistet wird.

.

Die Einzelheiten benennen

Wie oft brennen da drei Arbeitslampen, welche mit je 100 Watt bestückt sind, nutzlos an den Kabinenwänden. Die Beleuchtung für den Umrolltisch wird nie lausgeschaltet. Verschwenderisch strahlt das Licht in den Nebenräumen auf Gleichrichter und Widerstände. Und selbst in den Wasch- und Toilettenräumen erstrahlt eine Tageshelle von der Decke, daß man glauben möchte, man befinde sich im Atelier und würde von Jupiterlampen eingedeckt.

Jeder, der so wie wir dazu verdammt scheint, den dritten Teil seines Lebens - rechnen wir noch die Schlafenszeit dazu, da sind es sogar zwei Drittel - im Dunkel zu verbringen, wird sich natürlich nach einer guten Arbeitsplatzbeleuchtung sehnen. Aber die kleine ausknipsende Bewegung am Schalter sollte keinem zu viel werden.

Man spart dadurch nicht nur erheblich Kilowattstunden und so Stromkosten ein, sondern dient sich selbst dabei am meisten. Das durch die dauernde Kontrolle des Bildschirms und durch den ständigen Hell- und Dunkelwechsel sehr angestrengte Auge wird durch zu helle Kabinenbeleuchtung sehr überanstrengt, und eine Entzündung bzw. eine Sehverschlechterung kann als Folge des Beleuchtungsfehlers oder der Arbeits- bzw. Ausschaltfaulheit unausbleiblich sein.

Weiter erwähnenswert für den Beitrag zur besseren Rentabilität des Betriebes ist die Ausnutzung des Kühlwassers. Erfahrungsgemäß sprießen bei manchem Kollegen aus beiden Ausflußrohren daumendicke Wasserfontänen, welche bei Acht- oder Zehn-Stunden-Betrieb am Tage nutzlos verloren gehen.

Trotz des großen Wasserverbrauchs werden die erhitzten Teile des Projektors nicht ein Grad kälter, und der diese Stellen passierende Film ist keineswegs geschützter als bei einem Normalwasserverbrauch von 10 bis 15 Liter in der Stunde.

Im Gegenteil, dreht man den Regulierungshahn zu weit auf, so setzt man sich in der heißen Jahreszeit und auch während der Heizperiode der Gefahr der Kondenswasserbildung aus, deren Tropfen das Filmband sehr stark gefährden können.

Der wirtschaftlich arbeitende Kollege .....

Der stets wirtschaftlich arbeitende Kollege legt sicher auch großen Wert auf das Funktionieren seiner optischen Einrichtung. So werden ihm Spiegel, Objektiv- und Kabinenfenster- Pflege zu einer täglichen am Herzen liegenden Angelegenheit geworden sein. Er wird so, ohne die Stromstärke zu erhöhen, stets ein gutes Licht und eine scharfe Abbildung präsentieren, und bei leicht lichtdurchlässiger Kopie sogar die Stromstärke herabsetzen können, um so indirekt oder direkt zu einem Stromsparer zu werden.

Kein gut geleitetes Theater sollte, und kein kleines Haus kann es sich erlauben, daß Kohlereste zwischen 5 und 10cm Länge weggeworfen werden, ohne daß man sich dabei Gedanken macht, wie diese Stummel noch weiter zu verwenden wären (siehe FV 10/1956).

Einen wirtschaftlich im Sinne des geregelten Kohleverbrauchs arbeitenden Kollegen erkennt man am besten an den Vorbereitungen für die Vorstellungen. Er wird sich bei Kenntnis der Abbrandlänge je nach der Länge der einzelnen Akte die ausgefallenen Kohlereste zurechtlegen und sein Programm wie folgt einteilen:

| Kohle-Rest von | |

| Dia-Vorführung - 5 Minuten ...... | 2 bis 3 cm |

| Wochenschau mit Werbe- und Vorspannfilmen .. | 6 cm |

| Kulturfilm ..................300 m | 4 cm |

| 1. Akt ......................280 m | 4 cm |

| Alle anderen Akte ................ | 7 cm |

.

Durch Anpassung der vorhandenen Kohlereste an die Länge der vorzuführenden Akte konnte im Schloß-Theater in Weilburg der durchschnittliche Jahresverbrauch an Kinokohlen im Jahre 1957 um 25% gesenkt werden.

Das bedeutet eine Einsparung von drei Monatslieferungen von je 120,- DM also ca. 360,- DM. Für unser kleines Theater bedeutet diese Einsparung wiederum die durchschnittliche Bruttoeinnahme eines Werktages.

Anmerkung : Das beeutet doch, der Laden (das Kino) läuft nicht mehr. Die Einnahmen von ca. 360,- DM an einem Werk-Tag decken schon damals nicht die Kosten fürs Personal.

Kümmert sich der umsichtige Vorführer um gute Wartung der ihm anvertrauten Geräte, sorgt er für gute Ölung, kontrolliert er regelmäßig alle Anschlüsse, zieht sich lockernde Schrauben fest, und denkt rechtzeitig an seine Batterie, so verlängert er nicht nur die Lebensdauer der Apparaturen, sondern er wird indirekt zu einem "Unkosten"-einsparer.

Gute Kopienpflege und pünktlicher Versand

Denken wir noch an gute Kopienpflege und an den pünktlichen Versand. Wieviel Unannehmlichkeiten und Geld hier unserer Firma bei exakter und durchdachter Arbeitsweise eingespart werden können, sieht man erst, wenn vom Nachspieler eine Rechnung über Ersatz der durch unpünktliche Auslieferung dort ausgefallenen Vorstellung eingeht, oder die Versicherung die Bezahlung für einen in unserem Hause entstandenen Filmschaden ablehnt.

Die Reihe der Beispiele ließe sich beliebig fortsetzen. Doch es genügt das hier Erwähnte durchaus, um eindringlich zu beweisen, daß auch wir, die im Dunkeln allein auf sich gestellt schaffen, viel für eine bessere Rentabilität unseres Betriebes tun können. - Ferdinand Kubaszek - Weilburg

Wie entsteht eine Wochenschau ?

Wenn jede Woche regelmäßig die neue Wochenschau vorgeführt werden kann, so macht man sich "allgemein" kaum viel Gedanken, wieviel intensive Arbeit hinter einer solchen Wochenschaufolge, ihrer Zusammensetzung und Produktion und der Regelmäßigkeit ihres Erscheinens steckt.

Wenn man bedenkt, daß in der Wochenschauarbeit ständig die Aktualität das Handeln bestimmt und andererseits das Berichtsfeld die ganze Erde umspannt, wird vielleicht ein klein wenig deutlich, wie schwierig es oft ist, Raum und Zeit zu überbrücken und einem von anderen Informationsmitteln her anspruchsvollem Publikum passend das Aktuellste und Neueste darzubieten.

Nach einem Besuch unseres Mitarbeiters in den Studios der Deutschen Wochenschau GmbH in Hamburg möchten wir hier einmal zur allgemeinen Information einen Umriß-Dispositionsplan der Wochenschauherstellung vermitteln.

Die Arbeit an einer neuen Wochenschaufolge beginnt in der Regel bereits schon einen Tag ehe die vorhergehende Filmwoche aufgeführt wird. Am Donnerstag der Vorwoche ist Redaktionssitzung. Die Mitarbeiter der Wochenschauzentrale tragen vor, was in der kommenden Berichtswoche an voraussehbaren aktuellen Ereignissen vorliegt. Ferner werden in dieser Sitzung die Berichte und Vorschläge der Wochenschauteams der Außenstationen sowie evtl. Vorschläge der ausländischen Partnergesellschaften besprochen.

An Hand des vorliegenden Gesamtmaterials wird ein ungefährer Plan aufgestellt, was gedreht bzw. was! von den ausländischen Partnern angefordert werden soll. Für unvorhergesehene Ereignisse wird ein entsprechender Raum im Gesamtplan freigelassen. Von Donnerstag bis Montag, z. T. auch früher und später, werden die Aufnahmen von den einzelnen Wochenschauteams gemacht.

.

Ein Teil des Zeitplans

Am Montag und Dienstag wird die Wochenschau an Hand der aus dem In- und Ausland eingegangenen Aufnahmen zusammengestellt. Es folgen Bildschnitt, Mischung des Tons (entweder aus Life-Aufnahmen oder aus Archiv-Material) und daran anschließend die Zusammenstellung und Synchronisierung von Bild und Ton.

Am Dienstagabend werden die Titel und Blenden angefertigt, so daß Dienstagnacht der endgültige Schnitt der fertigen Wochenschau im Positiv und danach im Negativ erfolgen kann: die sogenannte „Null-Kopie", Ursprung aller späteren Vorführkopien, ist zusammengestellt!

Mittwoch früh erfolgt die Ablieferung des fertigen Negativs (Null-Kopie) an die Kopieranstalt. Dort werden sofort fünf Dup-Negative und zwei Lavendel-Kopien angefertigt, um die Herstellung der Vielzahl von Vorführkopien des Bundeseinsatzes zu beschleunigen. Von den fünf Negativen werden in der Zentralen Kopieranstalt in Hamburg auf fünf Kopiermaschinen gleichzeitig Vorführkopien gezogen.

.

Die Dup-Negative und die Lavendel-Kopien

Die beiden Lavendel gehen nach Berlin und München, dort werden sofort wiederum Dup-Negative gezogen und von diesen die Vorführkopien dieser Einsatzgebiete kopiert. Am Mittwoch gegen 11 Uhr wird die Prüfung der ersten gezogenen Vorführkopien auf ihre technische Qualität durchgeführt.

Während bereits die Auslieferung der Vorführkopien an die Verleihanstalt im Gange ist, wird Donnerstag früh die neue Wochenschau dem gesamten Mitarbeiterstab des Wochenschaustudios vorgeführt und einer kritischen Bilanz unterzogen. Eine Änderung der Wochenschau ist jedoch jetzt nicht mehr möglich.

Fallen jetzt noch wichtige aktuelle Aufnahmen an, wird ggf. noch ein Anhang zur fertigen Wochenschau hergestellt und der Vorführkopie nachgeliefert. Ähnlich ist es bei aktuellen Ereignissen örtlich begrenzten Charakters mit dem Unterschied, daß hier der Anhang lediglich für dieses Gebiet geliefert wird.

Von Freitag früh an in den Akis und Tageskinos und ab Freitagabend in den übrigen Kinos - soweit sie Wochenschau-Erstaufführer sind - findet dann die Uraufführung der Wochenschau statt. - Doch zu diesem Zeitpunkt arbeitet man in der Wochenschauredaktion bereits intensiv an der kommenden Wochenschau. R. H. K.

Bild

Wochenschau-Reporter in der Berliner Waldbühne (Filmfestspiele 1957) (Foto: Köhler)

Schallplatten mit Filmmusik (März 1958)

Ergänzend zu unseren vorangegangenen Übersichten bringen wir nachfolgend eine weitere Aufstellung neuer Filmmusik-Schallplatten. (Alle Aufnahmen soweit nicht anders angegeben auf 45 UpM):

| An Affair to Remember | RCA . . . 47-6952 |

| Ariane | Electrola . . F 80 443 |

| Coral | 93 247 NC |

| Philips | 322 150 BF |

| Die Beine von Dolores | Polydor . . 23 614 |

| Carnival Rock | RCA . . . 47-7001 |

| Ein Amerikaner in Salzburg | Electrola . . EG 8779, EG 8780 |

| Das einfache Mädchen | Electrola . . 0-29149 |

| Ein König' von New York | Electrola . . EG 8742, EG 8757 |

| Ein Stück vom Himmel | Polydor . . 23 583 |

| Ein süßer Fratz | Electrola . . EG 8757 |

| Die Frühreifen | Polydor . . (noch ohne Nummer) |

| Die große Liebe meines Lebens | hilips . . 322162 BF |

| Die große Schuld | Electrola . . F 3695 |

| Das Herz von St. Pauli | Decca D 18 646, DX 1971 |

| Heute blau und morgen blau | Decca D 18 645 |

| Immer wenn der Tag beginnt | Philips . . (noch ohne Nummer) |

| Jailhouse Rock | RCA . . . 47-7035 |

| Kiss them for me | Coral |

| Les girls | Philips . . 345 017 BF |

| Lockende Versuchung | Coral |

| Münchhausen in Afrika | Polydor . . (noch ohne Nummer) |

| Die Prinzessin von St. Wolfgang | Decca |

| Reife Blüten | Electrola . . F 80 446 |

| Rock pretty baby | Electrola . . F 80 413 |

| Spiel mit dem Feuer | Brunswick . 10 126 EPB, 12 107 NB |

| The Joker is wild | Electrola . . F 3793 |

| The Pajama Gama | Philips . . 429 366 BE, B 07 263 L (33) |

| The Pied Piper | RCA . . . 47-6981 |

| The Tommy Steele Story | Decca |

| Träumen von der Südsee | Decca . . . DX 1967 |

| . . . und abends in die Scala | Polydor . . 23 591 |

| Wenn Frauen schwindeln | Polydor . . 23 598, 23 611 |

| Wetterleuchten um Maria | Polydor . . (noch ohne Nummer) |

| Der Wilderer vom Silberwald | Decca |

| Zwei rechnen ab | Philips . . 322 101' BF |