Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 5 - 1958 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 2/1958 (Feb. 1958)

"Ein Filmtheater mit Hängedach-Konstruktion"

In Schwäbisch-Gemünd wurde vor kurzem das „Parier-Theater" im Auftrag der Filmtheaterbetriebe Huttenlocher & Söhne, die am 8. Februar 1958 die Feier ihres 50jährigen Bestehens feiern konnten, errichtet. Dieses in architektonischer und technischer Beziehung moderne Filmtheater ist das erste Westdeutschlands, das an Stelle der sonst für solche Bauten üblichen Dachkonstruktion ein sogenanntes „Hängedach" besitzt, welches gleichzeitig Dachkonstruktion und Dachhaut darstellt.

Das im „Parler-Theater" verwendete Hängedach hat eine trapezförmige Form mit einer Länge von 30m und einer Breite von 19m hinten und 14m vorn und ist wie ein Zeltdach leicht nach unten gewölbt. Als Trageelemente dienen Eisenstäbe, die in die betonierte Dachhaut eingebettet sind.

Das Gewicht des Daches, als Seilzugkräfte der Eisenstäbe wirksam, wird durch eine in der Dachebene liegende Stahlbeton-Rahmenkonstruktion aufgenommen. Der vordere Aufhängepunkt der Dachhaut liegt etwa 9m über dem Fußboden des Zuschauerraumes, der hintere nur 6m.

Da außerdem der Fußboden dieses Parketttheaters der besseren Sichtverhältnisse wegen nach hinten ansteigt, erhält der Zuschauerraum auf diese Weise ein trichterförmiges Aussehen. Das Hängedach ist auf der Innenseite mit geräuschdämpfenden Heraklithplatten verkleidet, die zur Verbesserung der raumakustischen Verhältnisse beitagen.

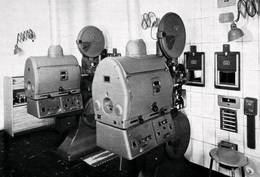

Die Vorderseite des Zuschauerraumes wird fast ganz durch die Bühne mit der 11m breiten und 5m hohen Miracle Mirror-Bildwand ausgefüllt. Die technische Einrichtung des „Parler-Theater", die von der Fa. Kinotechnik Jaensch, Stuttgart, geplant und geliefert wurde, besteht aus 2 Ernemann X-Maschinen mit Xenon - Lampenhäusern IKOSOL II Xe 2000, einem Dia-Projektor, Spezial-Gleichrichtern für Xenon-Betrieb, einer DOMINAR VARIANT-Verstärker-Anlage für Licht- und Magnetton, 3 Lautsprecher-Kombinationen IKOVOX und 7 Effekt-Lautsprechern.

Außerdem ist ein Mischpult für Schallplatte, Bandspieler und Mikrofon vorhanden. Die Steuerung und Bedienung der Anlage ist weitgehend automatisiert. Eine induktive Schwerhörigen-Anlage ermöglicht Hörbehinderten einwandfreies Hören auf allen Sitzplätzen. Die untenstehende Aufnahme zeigt den modern eingerichteten Vorführraum des neuen „P arler-Theater", der als Anbau zum Zuschauerraum ausgeführt wurde und von außen direkt zugänglich ist. Er ist so gelegen, daß eine fast horizontale Projektion möglich ist. (Foto: Schweizer)

- Anmerkung : Hier merkt selbst der dem Blättchen wohlgesonnene Leser, daß das mit dem Filmvorführer nicht das geringste zu tun hat. Der Redaktion gehen die Themen aus.

.

.

Die Lichtausnutzung bei den verschiedenen Breitbild-Verfahren

Mit der Einführung der breiten Projektionsbilder in den Filmtheatern war auch die Forderung nach einer höheren Lichtleistung der Spiegellampen bzw. der Projektoren verbunden.

Nachstehend soll daher untersucht werden, wieviel Licht eine Bildwand überhaupt braucht und von welchen Faktoren diese Lichtmenge beeinflußt wird. Es sollen hierbei die drei noch aktuellen Formate - also das Normalbild, das Breitbild 1:1,85 und das CinemaScopebild 1:2,35 - betrachtet werden.

- Anmerkung : Dieser Artikel müsste jetzt die 4. Ableitung diese Themas sein, also wird es nochmal durchgekeut. An der jeweiligen Einrichtung "seines" Kinos konnte der Filmvorführer überhaupt nichts ändern.

.

Der Lichtbedarf

Der aus dem Objektiv des Projektors austretende Lichtstrom erzeugt auf dem Bildschirm eine Beleuchtungsstärke E, gemessen in Lux, die von der Größe der beleuchteten Fläche und von der Höhe des Lichtstroms abhängt. Entsprechend der Formel

Lumen = Lux / m² (Formel 1)

wird die Beleuchtungsstärke um so größer, je größer der Lichtstrom und je kleiner die Fläche ist.

Wenn also auf einer gegebenen Fläche eine bestimmte Helligkeit (Beleuchtungsstärke) erzielt werden soll, so ist dazu ein ganz bestimmter Lichtstrom erforderlich. Nach Umstellung obiger Formel ergibt er sich aus dem Produkt Beleuchtungsstärke in Lux mal Fläche in Quadratmetern, also

Lumen = Lx x m² (Formel 2)

Zur Ausleuchtung einer 3 x 4m großen Normalbildwand mit 100 Lx ist somit ein Lichtstrom von 100 x 12 = 1.200 Lm erforderlich. Würde man mit diesem Lichtstrom das zugehörige Breitbild - bei gleicher Bildhöhe - ausleuchten, so bekommt man nur noch eine Beleuchtungsstärke von 74 Lx und beim CinemaScope-Bild sogar nur noch 57 Lx.

Um wieder auf die Beleuchtungsstärke von 100 Lx zu kommen, muß nach Formel (2) der Lichtstrom auf 1.680 Lm für das Breitbild und auf 2.100 Lm für das CinemaScope-Bild erhöht werden. Daß aber auch diese Werte für die Praxis noch nicht zutreffend sind, ergibt sich aus folgendem:

Für die Helligkeit des Schirmbildes ist nicht die auf dem Schirm auffallende Lichtmenge, sondern die nach dem Zuschauer hin reflektierte Lichtmenge maßgebend. Je nach dem Reflexionsvermögen der Bildwand wird ein mehr oder weniger großer Anteil des Lichtes wieder zurückgeworfen.

Dieser Anteil ist abhängig von der Beschaffenheit der Bildwand, d.h. ob die Wand weiß, verstaubt oder gelblich ist oder ob es sich um eine sogenannte Reflexwand handelt.

Das Reflexionsvermögen der Bildwand wird ausgedrückt in Prozenten des reflektierten Lichtes. Wenn also beispielsweise 80% des auftreffenden Lichtes zurückgeworfen werden, so beträgt das Reflexionsvermögen 80% = 80/100 = 0,8. Die Zahl 0,8 wird als „Reflexionsfaktor" der Bildwand bezeichnet.

Der Reflexionsfaktor und der Vorteil der modernen Reflexwände

Reflexwände, also solche mit eingelassenen Kristallperlen oder Metallbelag, haben einen Reflexionsfaktor, der meist größer ist als eins. Natürlich können derartige Wände auch nicht mehr Licht abstrahlen als auftrifft. Sie werfen das Licht aber gebündelt innerhalb eines bestimmten Winkels zurück und machen somit auch das verstreute Licht nutzbar, welches bei einer diffusen, d. h. nach allen Richtungen streuenden Bildwand verloren geht.

Um also die vorgeschriebene Schirmleuchtdichte von 100 asb wieder zu erreichen, muß die Beleuchtungsstärke noch durch den Reflexionsfaktor dividiert werden. Bei einer diffusen Wand muß sie demnach erhöht werden, bei einer Reflexwand kann sie verringert werden.

.

Beispiele

Beispiel (1):

Reflexionsfaktor 0,8; erforderliche Beleuchtungsstärke in Lux für 100 asb in der Bildwandmitte 100 : 0,8 = 125 Lx. Bei einem Reflexionsfaktor von 2,5 wäre nur eine Beleuchtungsstärke von 100 : 2,5 = 40 Lx erforderlich.

Um den gleichen Prozentsatz muß natürlich nun der Lichtstrom erhöht oder verringert werden, damit die 125 Lx bzw. 40 Lx auch erreicht werden. Setzt man in Formel (2) anstelle der Beleuchtungsstärke die gewünschte Schirmhelligkeit - also 100 asb - ein und teilt das Produkt durch den Reflexionsfaktor y, so erhält man als Formel für die Berechnung des Lichtstromes

Lm = (100 asb x qm) / y ---------------- (Formel 3)

Der oben gefundene Wert für das Normalbild von 1.200 Lm erhöht sich damit auf

(100 x 12) / 0,8 = 1200 / 0,8 = 1500 Lm

bei einem angenommenen Reflexionsfaktor von 0,8.

Für das Breit- und CinemaScope-Bild ist diese Formel allerdings nicht verwertbar; auf den Grund dafür wird später noch eingegangen. Zunächst soll noch gezeigt werden, wie bei unbekannter Größe des Projektionsbildes diese gefunden werden kann. Es läßt sich hierfür z. B. die Formel (2) oder (3) so umstellen, daß die Bildgröße allein auf der linken Seite der Gleichung steht.

Diese Formel wäre aber insofern wertlos, als sie nur die Quadratmeterzahl, also die Fläche der Bildwand, aber nicht das Verhältnis Breite zu Höhe lieferte. Die Formel kann aber benutzt werden, um zu errechnen, welche Bildfläche überhaupt mit dem zur Verfügung stehenden Lichtstrom normgerecht ausgeleuchtet werden kann. Nach Umstellung der Formel (2) ergibt sich also die Bildfläche in Quadratmetern aus:

qm = Lm / Lx ---------------- (Formel 4)

Beispiel (2):

Mit dem vorhandenen Lichtstrom von 2.400 Lm soll eine Bildwand mit 100 Lx ausgeleuchtet werden. Welche Größe darf diese Wand haben?

Nach Formel (4): 2400 / 100 = 24qm. Um die Abmessungen des Bildes zu erhalten, stellt man die Formel zur Ermittlung der Objektivbrennweite auf die Bildbreite um. Diese ergibt sich damit aus:

B = (e x b) / f ---------------- (Formel 5)

Darin bedeuten B die Bildbreite in Metern, e die Projektionsentfernung in Metern, b die Bildfensterbreite in Millimetern und f die Objektivbrennweite in Millimetern.

Durch Multiplikation der Normalbildbreite mit dem Faktor 0,73 läßt sich die Bildhöhe errechnen.

Beispiel (3):

Projektionsentfernung 26m, Objektivbrennweite 105mm, gesucht wird die Breite des Normalbildes.

B = (26 x 20,9) / 105 = 543,4 / 105 = etwa 5,2m

Daraus die Bildhöhe 5,2 x 0,73 = etwa 3,8m. Um mit Formel (5) auch die Breite des CinemaScope-Bildes ausrechnen zu können, muß noch der Dehnungsfaktor des Anamorphoten berücksichtigt werden. Es wird daher in die Gleichung die doppelte Bildfensterbreite (bei Dehnungsfaktor 2) also 2 x b eingesetzt. Die Formel läßt sich auch auf die Projektionsentfernung umstellen:

e = (B x f) / b ---------------- (Formel 6)

.

Zunächst soll noch gezeigt werden, wie bei unbekannter Größe des Projektionsbildes diese gefunden werden kann. Es läßt sich hierfür z. B. die Formel (2) oder (3) so umstellen, daß die Bildgröße allein auf der linken Seite der Gleichung steht. Diese Formel wäre aber insofern wertlos, als sie nur die Quadratmeterzahl, also die Fläche der Bildwand, aber nicht das Verhältnis Breite zu Höhe lieferte. Die Formel kann aber benutzt werden, um zu errechnen, welche Bildfläche überhaupt mit dem zur Verfügung stehenden Lichtstrom normgerecht ausgeleuchtet werden kann.

Bilder

Größenvergleich der verschiedenen Bildformate

Schematische Darstellung der Zusammenhänge zwischen Lumen, Lux und Apostilb

Lage der Meßpunkte zur Ermittlung der Bildwandausleuchtung

Darstellung der Reflexion einer Bildwand a = diffuse Wand, b = Kristallwand

.

Das Abbild der "Sonne" (der Lichtquelle) betrachten

Durch den Spiegel der Bogenlampe wird die eigentliche Lichtquelle des Projektors, nämlich der Krater der Plus-Kohle - bei Reinkohle - oder der leuchtende Gasball bei Beckbetrieb als runder Lichtfleck am Ort des Bildfensters vergrößert abgebildet. Die Vergrößerung wird dabei so gewählt, daß der Lichtkreis - oft als Sonne bezeichnet - das Bildfenster an allen Seiten ein wenig überstrahlt.

Der Durchmesser der Sonne ist also etwas größer als die Diagonale des Bildfensters. Helligkeit und Größe des Lichtflecks allein sind aber noch kein Maß für die Lichtleistung des Projektors. Entscheidend für den Nutzeffekt ist, wieviel von dem Licht durch das Bildfenster hindurch auf das Objektiv und auf die Bildwand gelangt. Es leuchtet ein, daß dieses bei gegebener Größe der Bildfenstersonne von der Fläche und auch von der Form des Bildfensters abhängt.

Ein Bildfenster mit den gleichen Abmessungen wie die Lichtsonne - also mit kreisrundem Ausschnitt - würde das Licht praktisch ohne Verluste hindurchlassen. Ein Bildfenster mit sehr kleinem Ausschnitt, im extremen Fall mit der Fläche Null, würde dagegen nur wenig bzw. überhaupt kein Licht durchlassen.

Der Einfluß des Bildfensters

Da die Bildfenster für die verschiedenen Bildformate eine unterschiedliche Größe haben, ist auch die Lichtausnutzung eine unterschiedliche. Lichttechnisch am günstigsten ist das Format, welches der Kreisform der Lichtsonne am nächsten kommt. Es ist das quadratische Bildfenster des Superscope-Verfahrens.

Je mehr das Bildfenster von der Quadratform abweicht, um so kleiner wird die Fläche und um so kleiner auch der Anteil des Lichtes, der aus der Sonne für die Projektion nutzbar gemacht werden kann. Nach Superscope folgen das CinemaScope-Format und das Normalformat.

Das Breitbildfenster mit seiner relativ kleinen Fläche schneidet lichttechnisch am ungünstigsten ab. Damit auf der Bildwand wieder die richtige Beleuchtungsstärke erzielt wird, muß die in der Lichtsonne herrschende Leuchtdichte - also die Lichtmenge je Quadratzentimeter -erhöht werden. Dieses ist wieder gleichbedeutend mit einem höheren Lichtstrom.

Es ist hier ein Vergleich aus der Elektrotechnik naheliegend: Wenn in einem Stromkreis eine bestimmte Stromstärke fließen soll, so ist dazu eine bestimmte Spannung erforderlich, um diesen Strom durch den Verbraucherwiderstand zu treiben. Wird jetzt in den Stromkreis ein zusätzlicher Widerstand eingeschaltet oder der Verbraucherwiderstand erhöht, so muß die Spannung - und damit auch die elektrische Leistung - ebenfalls erhöht werden, wenn wieder der gleiche Strom fließen soll. Der zusätzliche Widerstand entspricht dabei dem verkleinerten Bildfenster und der erhöhte Verbraucherwiderstand der vergrößerten Bildwand.

Der „Bildfenstervergleichsfaktor"

Um den erforderlichen Lichtstrom errechnen zu können, muß in Formel (3) ein Faktor eingesetzt werden, der die verschiedenen Größen der Bildfenster berücksichtigt. Dieser Faktor ist der „Bildfenstervergleichsfaktor", den man erhält, wenn man die Flächen der Bildfenster miteinander vergleicht.

Da alle Spiegellampen auf das Normalformat eingestellt werden, wird auch von diesem ausgegangen. Man erhält nun den Bildfenstervergleichsfaktor, wenn man die Fläche des zu vergleichenden Bildfensters durch die Fläche des Normalbildfensters teilt. Es ergibt sich so als Bildfenstervergleichsfaktor "a" für das

- Normalformat 1:1,37 a = 1

- Breitbild 1:1,85 a = 0,74

- Cinemascope 1:2,35 a = 1,22

Wird dieser hier mit a bezeichnete Vergleichsfaktor in die Formel (3) eingesetzt, so kann mit der sich nun ergebenden endgültigen Gleichung:

Lm = (100 asb x qm )/(y x a)------- (7)

der Lichtbedarf für alle Bildgrößen und Formate in einem Rechnungsgang ermittelt werden.

Für das im obigen Beispiel gewählte Breitbild von 3 x 5,6m = 16,8qm ergibt sich also der zur normgerechten Ausleuchtung erforderliche Lichtstrom bei einem Reflexionsfaktor von y = 0,8 zu

(100 x 16,8) / (0,8 x 0,74) = 1680 / 0,592 = 2.840Lm

Für das CS-Bild beträgt der erforderliche Lichtstrom 2.200 Lm.

Wie man sieht, entspricht dieser Wert fast dem eingangs ermittelten. Außerdem liegt er trotz der größeren Bildfläche unter dem Lichtbedarf des Breitbildes. Das liegt daran, daß beim CS-Bildfenster der Vergleichsfaktor größer ist als eins, d. h. es wird hier rund 20% mehr Licht aus der Sonne nutzbar gemacht als beim Normalbild. Im gewählten Beispiel werden durch diesen Lichtgewinn die Reflexionsverluste des Bildschirms wettgemacht, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, daß das Produkt aus y und a nahezu eins ist. Der Lichtstrombedarf für das Normalbild ändert sich nicht.

Bild

Lichtfleck und Bildfenstergrößen. N = Normalfilm, B = Breitwandfilm, CS = CinemaScope-Film (Zeichnungen v. Verfasser)

.

Die Deckung des Lichtbedarfs

Ist der zur Ausleuchtung notwendige Lichtstrom ermittelt, so tritt die Frage auf, mit welcher Kohlepaarung bzw. Stromstärke der Lichtbedarf gedeckt werden kann. Hierüber allgemein gültige Angaben zu machen, ist nicht möglich, da hierbei außer der Bildgröße der Lampentyp, die Lichtstärke des Objektivs sowie die Art der Blende und ähnliches mitbestimmend ist.

Die Herstellerfirmen geben aber die mit ihren Lampen erreichbare Beleuchtungsstärke oder den erreichbaren Lichtstrom - bezogen auf das Normalbildfenster - an. Daraus kann dann die erforderliche Kohlepaarung abgeleitet werden.

So wird z.B. mit einer Magnosol IV bei einer Stromstärke von 35A - entsprechend einem Kohledurchmesser von 6/5 mm - ein Lichtstrom von 3.500 Lm erreicht. Hiermit läßt sich bei einem y = 0.8 ein etwa 6m breites Normalbild ausleuchten.

Verluste durch Blende, Objektiv und Kabinenfenster sind berücksichtigt, also als gegebene Größen vorausgesetzt. Damit der erhöhte Lichtbedarf des Breit- und CinemaScope-Bildes gedeckt wird, muß die Stromstärke erhöht werden. Bekanntlich steigt dadurch die Leuchtdichte des Gasballs im Krater der Beckkohle an.

Man wird in der Praxis zumeist so verfahren, daß man die Beckkohle so wählt, daß man bei der Normalprojektion etwa in der Nähe der unteren Belastungsgrenze arbeitet. Man hat dann eine genügende Reserve für die Breitwandverfahren und umgeht die Verwendung verschiedener Kohledurchmesser. Zweckmäßigerweise fertigt man sich eine kleine Tabelle an, in der die beim Einrichten gefundenen Stromstärken, die Stellung des Fernreglers sowie des Kohlenachschubs für die verschiedenen Bildformate eingetragen werden. - Günter E. Wegner

Eigenschaften und Vorteile des Wabenkondensors 1958

.

- Anmerkung : Auch dieser Artikel kam vor einigen Monaten schon mal in änlicher Form vor.

.

Der Betrieb mit HI-Spiegelbogenlampen bei Stromstärken im Bereich von etwa 35-50 A stößt insofern auf Schwierigkeiten, als die Einstellung der Lampe auf gleichmäßige Bildwandausleuchtung sehr kritisch ist, wobei es gleichgültig ist, ob elliptische oder asphärische Spiegel verwendet werden.

Das liegt daran, daß bei HI-Betrieb mit solchen Stromstärken Positivkohlen mit verhältnismäßig kleinem Durchmesser und dementsprechend kleinem Kraterdurchmesser verwendet werden. Es kommt hinzu, daß kleine Auswanderungen oder das Schiefbrennen des Kraters starke Veränderungen der Bildhelligkeit, ungleichmäßige Ausleuchtung und die berühmten farbigen Flecke auf der Bildwand zur Folge haben, die vor allem bei Farbfilm sehr stören.

Die Kinoprojektion kommt bekanntlich dadurch zustande, daß der leuchtende Krater bzw. der Beckbogen der Spiegellampe über den Hohlspiegel als runder Lichtfleck auf dem Bildfenster des Projektors abgebildet wird. Dieser Lichtfleck muß, wenn man eine einigermaßen gleichmäßige Bildwandausleuchtung mit dem zulässigen Randabfall von etwa 25% erzielen will, so groß eingestellt werden, daß das Bildfenster von ihm vollkommen überdeckt ist.

Bei größeren Stromstärken und mit Kohlen mit entsprechenden Durchmessern macht das keine besonderen Schwierigkeiten und man kann natürlich auch den Lichtfleck einer HI-Lampe bei kleinen Kohlendurchmessern und Stromstärken entsprechend groß am Bildfenster einstellen, aber nur auf Kosten der Bildhelligkeit und der Lichtfarbe, so daß ohne optische Hilfsmittel keine zufriedenstellende Ausleuchtung in einem solchen Fall möglich ist.

.

Wirkungsweise des Wabenkondensors (Feb. 1958)

Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, wurde von Zeiss Ikon ein solches optisches Hilfsmittel unter der Bezeichnung „Wabenkondensor" entwickelt. Der Wabenkondensor beruht in seinem Grundprinzip auf der Zwischenabbildung. Wird nach dieser Methode der Krater bzw. der Gasball des Beckbogens der positiven Kohle durch eine Kondensorlinse auf einer davor liegenden zweiten Kondensorlinse abgebildet, die ihrerseits wiederum ein Bild der ersten Linse auf dem Bildtfernster abbildet, so wird das Bildfenster gleichmäßig ausgeleuchtet, sofern der erste Kondensor, unabhängig von der Größe und Leuchtdichteverteilung der Lichtquelle, ebenfalls gleichmäßig ausgeleuchtet ist.

Diese Überlegung hat jedoch nur theoretischen Charakter und läßt sich in dieser einfachen Form nicht für den Betrieb von Kohlebogenlampen anwenden, da die erste Kondensorlinse durch die positive Kohle mit ihrem Halter und durch das Mittelloch für die Durchführung der Negativkoihle durch den Spiegel teilweise abgeschattet wind. Dieser Schatten würde sich auf dem Bildfenster und - entsprechend vergrößert - auf der Bildwand störend abzeichnen.

Der Wabenkondensor von Zeiss Ikon vermeidet diese Nachteile jedoch dadurch, daß an die Stelle der beiden Kondensorlinsen entsprechenden Durchmessers sog. „Linsenrasterplatten" gesetzt werden, die aus einer großen Zahl (je etwa 150) von lückenlos aneinander anschließenden Einzellinsen bestehen.

Die Zahl und die Anordnung dieser Einzellinsen ist bei beiden Platten gleich, Sie unterscheiden sich nur hinsichtlich ihrer Größe und Form. Die erste Rasterplatte besitzt nämlich rechteckige Einzellinsen, während die Form der Linsen der zweiten Rasterplatte sechseckig ist. Jede rechteckige Einzellinse der ersten Platte entwirft nun ein Kraterbild auf der ihr zugeordneten Secbsecklinse der zweiten Platte. Jede Einzellinse der zweiten Platte bildet ihrerseits die zugehörige Linse der ersten Platte auf dem Bildfenster ab. Da diese Linsen eine rechteckige Form haben, so ergibt sich auch als weiterer Vorteil dieser Einrichtung auf dem Bildfenster ein rechteckiger, also der Form des Bildfensters angepaßter, Lichtfleck, in dem die Abbildungen der 150 Bilder übereinander liegen. Es ist einleuchtend, daß sich durch diese Maßnahme eine vollkommen gleichmäßige Ausleuchtung des Bildfensters und damit der Bildwand ergibt und daß sich auch die oben erwähnte störende Abschattumg durch den Kohlenhalter und das Mittelloch des Spiegels nicht mehr auswirken kann.

Bilder

Schematische Darstellung der Zwischenabbildung (Kb = Kraterbild)

Graphische Darstellung des Lichtstromes und der Ausleuchtung ohne und mit Wabenkondensor (ausgezogene Linie) (Zeichnungen: Zeiss Ikon)

Einzelteile eines Wabenkondensors. Links Lichtabschlußring für die Befestigung der Wabenkon-densorfassung am Lampenhaus, daneben das Wabenkondensorgehäuse (die Rechteck-Linsenraster-platte ist gut sichtbar), rechts der Schieber für die Kondensorfassung (Werkbilder: Zeiss Ikon)

Ansicht des Zeiss Ikon-Wabenkondensor mit Blick auf die Linsenrasterplatte mit Sechseck-Linsen (Werkbild: Zeiss1 Ikon)

.

Die Vorteile des Wabenkondensors

Infolge der Aufteilung des vom Spiegel der Bogenlampe kommenden Lichtstrahls in zahlreiche Einzelstrahlengänge und in Verbindung mit der Rechteckform der Rasterlinsen wird also erreicht, daß auf dem Bildfenster an Stelle des bisherigen runden Krateribildes der Spiegelbogenlampe ohne diese Einrichtung nunmehr ein rechteckiger Lichtfleck liegt.

Da hierdurch auch gegenüber dem runden Lichtfleck mit seinem größeren Lichtverlust eine bessere Ausnutzung der leuchtenden Fläche erfolgt, wird durch die Verwendung des Wabenkondensors die Lichtausbeute erhöht und außerdem die Ausleuchtung des Bilidfeinsters unabhängig von der Größe und Leuchtdichteverteilung im Krater gemacht, mit dem Erfolg, daß auch sehr dünne HI-Kohlen ohne Schwierigkeit verwendet werden können.

Hinzu kommt, daß bei Verwendung des Wabenkondensors im Gegensatz zu kondensorlosen Spiegellampen stets auf größte Helligkeit eingestellt werden kann, ohne farbige Veränderungen der Bildwand befürchten zu müssen, so daß auch bei kleinen und mittleren Stromstärken reinweißes Becklicht gleichmäßig über die ganze Bildwand erzielt werden kann.

Eigenschaften und Anwendungsbereich

Wenn man die auf der Bildwand gemessenen Lichtströme zweier HI-Lampen - von denen die eine ohne, die zweite mit Wabenlkondensor ausgestattet ist - bei gleicher Lampenstromstärke und in Abhängigkeit von der Kraterlage zum Spiegelscheitel vergleicht, so kann man feststellen, daß bei der Einstellung der Lampe ohne Wabenkondensor auf größten Lichtstrom in der Bildwandmitte zwar eine gute Helligkeit erzielt wird, jedoch mit dem Nachteil eines sehr großen Randabfalles von etwa 45%.

Um eine gleichmäßigere Ausleuchtung mit einem üblichen und erträglichen Randabfall von 25% zu erzielen, muß man in diesem Fall den Krater dem Spiegel um etwa 2mm nähern, wodurch aber der Lichtstrom und damit die Bildwandhelligkeit stark absinkt.

Bei Verwendung eines Wabenkondensors kann man unter sonst gleichen Betriebsbedinigungen immer auf größte Helligkeit einstellen und erhält infolge der gleichmäßigen Lichtverteilumg trotzdem einen Randabfall von nur etwa 12%. Die auf Grund dieser Ergebnisse ermittelten Verteilungskurven des Lichtstromes bezogen auf den Abstand des Kraters vom Spiegelscheitel und auf die Bildwandausleuchtung, haben bei der Lampe ohne Wabenkondensor eine parabelförmige Form, während sich bei der Lampe mit Wabenkondensor eine fast gerade Linie ergibt.

Daraus wird ersichtlich, daß die schädlichen Auswirkungen der Kraterverlagerungen bei Verwendung eines Wabenkondensors vollkommen beseitigt werden. Die gleiche Unempfindlichkeit der Ausleuchtung läßt sich aus diesen Kurven auch hinsichtlich des Schiefbrennens des Kraters feststellen.

Die Gesamthellifgkeit des Bildfeldes nimmt zwar beim Schiefbrennen des Kraters auch bei Verwendung des Wabenkondemsors etwas ab; jedoch treten niemals die bei reinen Spiegellampen gefürchteten blauen oder braunen Flecke auf.

Besondere Vorteile bietet der Wabenkondensor übrigens auch bei der Projektion auf kurze Entfernungen bzw. bei der Breitwandprojektion, d. h. bei der Verwendung kurzbrennweitiiger Objektive (etwa 40 bis 75 mm Brennweite), die ja bekanntlich in bezug auf gleichmäßige Bildschärfe ziemlich kritisch sind. Sofern noch eine zusätzliche Bildfensterlinise benutzt wird, lassen sich auch hier mit dem Wabenkondensor gute Ergeibnisse erzielen. Solange die auf der Sechseckplatte liegenden Kraterbilder kleiner als die Linsen dieser Platte sind, ergibt der Wabenkondensor gegenüber der reinen Hohlspiegellampe einen etwas höheren Lichtsitrom.

Das trifft zu für HI-Lampen bis etwa 50A Lampenstromstärke. Zwischen 50 und 65A verursacht der Wabenkondensor einen geringen Verlust von etwa 10%, der aber durch die oben erwähnten betrieblichen Vorteile aufgewogen wird, so daß auch bei solchen Lampenstromstärken die Verwendung des Wabenkondensors empfohlen wird. Für höhere Lampenstromstärken und für Reinkohlenbetrieb hat dagegen der Wabenkondensor nur dann einen Sinn, wenn auf besonders gleichmäßige Ausleuchtung Wert gelegt wird.

.

Konstruktiver Aufbau und Einbau in den Projektor

Der Zeiss-Ikon-Wabenkondensor besteht - wie schon eingangs erwähnt - aus zwei Linsenrasterplatten, die so in eine gemeinsame Fassung eingesetzt sind, daß ihre glatte Seite nach außen liegt. Sie müssen zueinander zentriert sein und besitzen zu diesem Zweck eine Kerbe, in die eine entsprechende Nase der Fassung eingreift.

Die Platten werden mit Halteringen gesichert und sollen nach dem Einsetzen in der Fassung etwas klappern, um zu verhindern, daß sie infolge der Wärmebelastung springen. Die Befestigung der Wabenkondensorfassung kann entweder an der Vorderwand des Lampenhauses oder am Projektorkopf erfolgen.

Der Lichtfleck des normalen Wabenkondensors ist dem Normalbildfenster (15,2 x 20,9mm) angepaßt. Er kann in dieser Form auch für die etwas kleineren Bildfensterausschnitte der Formate 1:1,66 bis 1:1,85, nicht aber für die größeren CinemaScope-Bildfenster benutzt werden.

Für diese Bildfenster steht eine andere Sechseckplatte zur Verfügung, während die Rechteckplatte die gleiche wie für das Normalformat bleibt. Die Wabenkondensorfassung ist für alle Plattenzusammenstellungen gleich. Bei abwechselndem Betrieb mit oder ohne Bildfensterlinse bleibt der Wabenkondensor in der Stellung für Bildfensterlinse.

Bei wechselndem Normal- und CineimaScope-Betrieb wird der Kondensor für CinemaScope-Projektion verwendet. Es ergibt sich dadurch zwar für das Normalbildfenster ein etwas geringerer Lichtstrom; dafür ist aber das Normalfenster wesentlich kleiner als das CinemaSoope-Fenster, so daß für die Normalfilmteile des Programms die Stromstärke die gleiche bleiben oder sogar etwas verringert werden kann. -Z-

Ein Bühnenlautsprecher für kleine Theater (Feb. 1958)

(Ein bßchen Werbung für ISOPHON Berlin)

Der Lautsprecher ist das letzte Glied in der langen Kette der Übertragungsanlage vom Mikrophon zum Ohr des Hörers. Auch der Lautsprecher im Filmtheater beeinflußt in weitem Maße die Qualität der Tonwiedergabe.

Jeder Aufwand an hochwertigen Verstärkern, alle Mühe der an der Tonaufnahme beteiligten Techniker ist vergebens, wenn der Lautsprecher das aufgenommene Klanggemisch nicht voll wiedergeben kann. Auch das kleine und kleinste Filmtheater muß heute dem durch den UKW-Rundfunk verwöhnten Publikum eine erstklassige Tonqualität bieten.

Gerade aber diesen Theatern fällt es aus wirtschaftlichen Gründen schwer, eine moderne Tonanlage einzubauen. So findet man nicht selten in den Filmtheatern der Landgemeinden und Kleinstädte - aber nicht nur hier - eine Tonwiedergabe, die weit von dem heutigen Begriff der Qualität entfernt ist.

Für diese Theater stellt die von der Fa. ISOPHON entwickelte High-Fidelity- Lautsprecherkombination „Druckstrahler" einen hochwertigen und vor allem preiswerten Bühnenlautsprecher dar. Die Kombination war ursprünglich für den Einbau in Musikschränke, Eckboxen usw. vorgesehen und ist in zwei Ausführungen für 12 Watt und für 15 Watt lieferbar.

Diese Leistung reicht für die in Frage kommenden Theater voll aus. Beide Kombinationen bestehen aus vier einzelnen Lautsprechern. Dieser Aufwand ist erforderlich, um den vor allem bei Magnetton und modernen Schallplatten stark nach oben und unten erweiterten Frequenzbereich abstrahlen zu können, was sich nicht immer leicht verwirklichen läßt.

.

Die Aufteilung der Frequenzbereiche

So ist z.B. für eine gute Abstrahlung der tiefen Frequenzen eine möglichst großflächige Membran und eine möglichst tiefliegende Eigenresonanz erforderlich. Für die hohen Frequenzen dagegen wirkt die große Masse der Membran dämpfend auf die schnellen Schwingungen ein, die Membran muß hier also klein und sehr leicht sein. Aus diesem Grund läßt man die Papierstärke der Membran zum Einspannrand hin dünner werden.

Dadurch wird erreicht, daß nach den hohen Frequenzen zu nicht mehr die ganze Membranfläche, sondern nur noch der innere Teil schwingt. Je höher die Frequenz, um so mehr wird automatisch von der Membran abgeschaltet.

Allerdings tritt hierbei eine andere Erscheinung auf: Bei den hohen Frequenzen folgen die von der Schwingspule an die Membran mitgeteilten Stöße so schnell, daß sich die verschiedenen Zonen der Membran entgegengesetzt bewegen. Die Folge dieses gegenphasigen Schwingens ist ein Auslöschen der hohen Töne. Um diese Schwierigkeiten zu umgehen, teilt man für hochwertige Wiedergabe das Frequenzband auf und führt den einzelnen Lautsprechern nur ein begrenztes Frequenzband zu, für welches sie dann optimal ausgelegt werden können.

Bei der Zusammenschaltung einer Lautsprechergruppe - oder wie man auch sagt, einer Lautsprecherkombination - sind natürlich einige wesentliche Punkte zu beachten. Wichtig ist vor allem, daß die Lautsprecher zusammenpassen und durch richtige Überlappung der Grenzfrequenzen keine Tonlücken entstehen.

.

Die elektrische Weiche

Ferner muß die elektrische Anpassung gewährleistet bleiben und die Lautsprecher so angeschlossen werden, daß ihre Membranen nicht gegenphasig schwingen. Sehr richtig ist auch, daß der einzelne Lautsprecher auch wirklich nur das Frequenzgebiet zugeführt bekommt, für welches er gebaut wurde.

Man schaltet deshalb eine sog. elektrische Weiche ein, welche die Frequenzen im richtigen Verhältnis verteilt. Die elektrische Weiche besteht aus einer entsprechenden Zusammenschaltung von Kondensatoren und Drosseln, deren Scheinwiderstände bekantlich frequenzabhängig sind und entgegengesetzt verlaufen.

Die Lautsprecherkombinationen „Druckstrahler" werden auf Dämmplatten fertig montiert und geschaltet einschließlich elektrischer Weiche und Anpassungstrafo geliefert. Ihr Frequenzumfang reicht von 30-16.000 Hz.

Während für die Abstrahlung der Tiefen ein Spezial-Tieftonlautsprecher vorgesehen ist, erfolgt die Abstrahlung der mittleren und hohen Töne durch den Druckkammer - Hochmittelton - Breitstrahler DHB 6/2-10. Dieser setzt sich aus drei SpezialSystemen zusammen, die auf einer Spezial-Abstrahlwanne montiert sind. Hierdurch wird eine gleichmäßige Beschallung des Saales unter einem Winkel von 110 Grad erreicht.

.

Das Prinzip des Druckkammerlautsprechers

Das mittlere System ist ein Hoch-Mittelton-Druckkammerlautsprecher. Eine Druckkammer ist so gebaut, daß der Querschnitt der Austrittsöffnung kleiner ist als die Fläche der Lautsprechermembran.

Hierdurch erreicht man eine Drucktransformation, die in Verbindung mit einem vor der Kammer angebrachten Ex-ponentialtrichter zu einer wesentlichen Steigerung des Lautsprecherwirkungsgrades führt. Um Platz zu sparen, kann der Exponentialtrichter auch geknickt werden. Das Druckkammersystem des DHB 6/2-10 besitzt einen ungewöhnlich guten Wirkungsgrad. Die hohen Mittellagen, die bei Hochton-Dreiergruppen oft benachteiligt werden, werden hierdurch in der richtigen Stärke abgestrahlt und bilden zu den wuchtigen Bässen des Tieftöners den richtigen Ausgleich.

Hierdurch wird eine vorzügliche Brillanz der Wiedergabe gesichert. Voraussetzung für ein einwandfreies Abstrahlen der Bässe ist allerdings, daß die Lautsprecherkombination auf eine genügend große Schallwand gesetzt wird.

.

Der sog. "akustischen Kurzschluß"

Bei den Bewegungen der Membran entstehen Drücke, die von der Membran her gesehen, entgegengesetzte Richtungen haben. Da sich die tiefen Töne in Form von Kugelwellen ausbreiten, wandert z. B. ein momentaner Überdruck auf der Vorderseite um den Lautsprecher herum und füllt das „Luftloch" auf der Membranrückseite. Die Folge ist eine Auslöschung oder zumindest eine stärkere Schwächung der Abstrahlung.

Um diesen sog. "akustischen Kurzschluß" zu vermeiden, muß man durch eine Wand den Weg der Schallwellen so lang machen, daß er mindestens ein Drittel der Wellenlänge der Schwingung beträgt. Der Schall wird dann reflektiert und abgestrahlt.

Man wird daher die Lautsprecherkombination auf eine mindestens 2 x 2m große Schallwand setzen. Die Kombination „Druckstrahler" besitzt einen Universal-Anpassungsübertrager, der den Anschluß aller gebräuchlichen Anpassungswerte zwischen 5-8.000 Ohm zuläßt. Eine Anpassunigstabelle und ein Anschlußschema des Übertragers wird der Kombination als Aufklebezettel beigegeben. Die besten Ergebnisse liefert der Druckstrahler natürlich in Verbindung mit einem modernen, hochwertigen Verstärker. Aber auch der Anschluß an ältere Kinoverstärker bringt eine sehr merkliche Verbesserung der Tonwiedergabe mit sich. Insbesondere dann, wenn der Verstärker etwa durch eine Klangregelstufe modernisiert wird. G. E. Wegner

Bilder

HiFi-Lautsprecher-Kombination „Druckstrahler" (Werkbild: Isophon)

Schaltbild einer elektrischen Weiche

Ausbreitung der tiefen Frequenzen mit und ohne Schallwand (Zeichnungen: G. E. Wegner)

Lehrlingsausbildung ohne Kreidestift und Lochzange (Feb. 1958)

Sicher wird mancher junge Mensch, der ernsthaft den Beruf eines Vorführers ergreifen will, an seinen Ausbilder mit der berechtigten Frage herangetretein sein: „Ja, wie soll ich denn nun eigentlich die zu einer guten Vorstellung nötigen Start-, Überblendungs- bzw. Vorhangzeichen machen, wenn die einzigen Möglichkeiten - Einkratzen und Einstanzen - die Bedienung der Lochzange und die des Kreidestiftes nicht erwünscht sind?"

Und sicher wird bei dieser schon oft aufgetauchten Frage mancher Vorführer an seine eigene Praxis im Lochen und Stanzen gedacht haben, und dem ihm anvertrauten Lehrling erwidert haben, daß (tatsächlich keine anderen Möglichkeiten vorhanden sind, als die vorerst erwähnten. Hand aufs Herz, wer von uns jungen oder alten Hasen hat nicht schon einmal schnell die Lochzange oder eine Nadelspitze zur Hand genommen, um sich die nötigen Zeichen anzufertigen!

Aber ist es nicht heute längst an der Zeit, endlich mit der alten aus der Zeit der Kurbelikiste überlieferten Handhabung aufzuhören, zumal sich tatsächlich eine einfachere, bessere und saubere Methode finden läßt?

Als bei unserem derzeitigen Lehrling die Stunde gekommen war, sich ernsthaft mit dem Thema „Geschmackvolle Vorführung und Kopienschonung" zu beschäftigen, suchten wir gemeinsam nach der besten und saubersten Methode. Es ist klar, wenn eine genaue Überblendung erfolgen soll und die dazugehörenden Hilfszeichen fehlen, daß neue Zeichen angefertigt werden müssen. Unser LehrMng sollte aber nicht erst die bisher üblichen Handwerkszeuge wie Lochzange, Kreidestift und Stahlnadel kennenlernen, sondern ihm sollte die Achtung vor dem Filimband - denn es ist fremdes Eigentum, man kann fast sagen Volksgut (völliger Unsinn) - von Anfang an gelehrt werden, und so fanden wir eine neue saubere Art der Kennzeichnung.

.

Die neue saubere Art der Kennzeichnung

Zunächst wurde unser Lehrling mit dem Maßband, welches sich in der benötigten Abmessung von 1m, unterteilt in Abstände von je 10cm und in die Filmlänge von 24 Normalbildern, an der Vorderkante des Umrolltisches befindet, vertraut gemacht. Hat man das Ende des ersten Aktes auf der Umwickelvorrichtung, so kann man an Hand der Einkerbungen den Abstand vom letzten Überblendungiszeichen (Bild- und Tonüberblendung) bis zum ersten Zeichen (Maschine anfahren) genau abmessen.

Diese Abstände sind erfahrungsgemäß meist verschieden und schwanken zwischen 2,5m und 4m. Nehmen wir nun als Ausbildungsbeispiel an Hand des Gerätes den ersten Akt. Der Lehrling notiert sich zunächst unter der Rubrik „Endband" den gemessenen Abstand wie oben angeführt, also z.B. 2,8m. Nun kann der Film beim Zurückrollen auf eventuell vorkommende Beschädigungen überprüft werden, und es können Mängel wie das Beispiel erster Akt zeigt - SPS = Sprungschrammen, LB = Laufstreifen im Bild und LT = ist Laufstreifen im Ton - auf dem, dem Hilfsgerät beigehefteten Block, in der dafür vorgesehenen Zeile registriert werden.

Hat man auch den zweiten Akt durchgemessen, auf Filmbeschädigungen überprüft und wieder nach vorn gerollt, so muß man jetzt am Anfang der zweiten Rolle vom ersten Bildchen an, den vorher bei der ersten Rolle gemessenen Abstand und die unter Endband aufnotierte Meterzahl - also 2,8m - nach vorn messen, und von der linken Seite des Hilfsgerätes unter „Startzeichen" das für diesen Zweck dort vorbereitete Stückchen Tesa-Krepp abziehen - und auf den abgemessenen Punkt kleben. (S. euch FV 11/1957.)

Diese mit Tesa-Krepp gekennzeichnete Stelle ins Bildfenster eingesetzt, ergibt eine einwandfreie Überblendung. Um für eine einwandfreie Vorstellung ein sicheres und zum Filmende angepaßtes Schließen des Vorhanges zu ermöglichen, verwendet man - wenn man die Laufzeit des Vorhanges in Filmmeter umgerechnet hat - ebenfalls ein gut sichtbares und vorbereitetes Arbeits- bzw. Vorhangzeichen.

Findet man bei der Kontrolle des Filmes Klebestellen, welche zwar noch spielfähig, aber durch zu breites Abschaben der Schicht eine Tonstörung hervorrufen könnten, so bedient man sich kleiner vorbereiteter Dreiecke, welche aufgeklebt auf die beschädigte Tonspur noch einen weichen Tonübergang gewährleisten.

Man bedenke die vielen hintereinander geklebten Werbefilme, welche sich trotz der vielen Tonschnittstellen mit solchen Tondreiecken schnell und sauber und angenehm im Übergang verbinden lassen. Ein weiterer Vorteil bei diesen Tondreiecken ist, daß sie sofort fertig sind, und daß man ohne auf eine Eintrocknung zu warten, sofort weiterrollen kann.

.

Die Herstellung

Die angeführten Zeichen können sehr einfach hergestellt werden, indem man z. B. beim Startzeichen einen Streifen von 5cm Länge auf die vorbereitete Glasplatte aufklebt und diesen mittels Rasierklinge und angelegtem Lineal in die gewünschten Streifen schneidet. Für Überblendungszeichen nimmt man 2cm von der Klebestreifenrolle und trennt diesen Streifen dann auch mittels Klinge und angelegtem Lineal kreuz und quer in kleine Quadrate.

Bei Tonüberblendung verfährt man so, daß man auf die Glasplatte einen Streifen in der Breite von zwei Tonstreifenbreiten und 1 1/2cm Länge aufklebt. Diese kleinen Rechtecke teilt man dann wie vorher aber diagonal auf. Da sich diese vorbereiteten Hilfszeichen von Anfang an auf einer Glasplatte befinden (altes Diaglas), sind diese auf Wochen hinaus klebefrisch, können also schon lange vor dem Programmwechsel vorbereitet werden und sind immer zur Hand.

Befestigt man sich an einer Schnur einen Bleistift an das Gerät, so ist es auch immer schreib fertig. Es kann so jede beim Vorführen plötzlich auftretende Filmbeschädigung in der Zeile des betreffenden Aktes vorgemerkt und sehr schnell und sicher nach dem Stillsetzen

der Maschine einer genauen Kontrolle unterzogen werden.

Macht man dann das Programm versandfertig, kann der aufgeklebte Streifen, welcher bisher als Startmarke diente, wieder abgezogen werden und zum Aufkleben des letzten Filmendstückes an die auf Holzkern gebrachte Filmrolle weiter verwendet werden.

Die anderweitig angebrachten Überblendungs- und Vorhangzeichen können ebenfalls nach dem letzten Durchlauf abgezogen werden, ohne daß sie die geringste filmbeschädigende Spur hinterlassen. Wenn der Filmbefund, der in Abkürzungen auf dem Block vornotiert wurde, in das Theaterbüro und von dort zum Verleih kommt, kann sich jeder Sachbearbeiter einen genauen Überblick verschaffen. Wenn man in diesem Zusammenhang dem gesamten Nachwuchs diese Methode mit dem einfachen Hilfsgerät beibringen könnte, so würden die jungen Vorführer nicht erst die filmbeschädigende Handhabe wie Lochzange und Kreidestift kennenlernen. Die älteren Vorführer könnten sich auf diese oder noch eine bessere Methode umstellen, so daß Lochzange, Kreidestift und Stahlspitze ganz aus dem Vorführraum verschwinden würden. F. Kubaszek

Zukünftige Gestaltung der Vorführerschule in Hamburg

In einer Besprechung, die am 22.11.1957 im Beisein verschiedener Herren der Technischen Kommission der SPIO und der Prüfungskommission in Hamburg abgehalten wurde, befaßte man sich mit der zukünftigen Gestaltung der Hamburger Vorführerschule und mit der zukünftigen Durchführung der Vorführerprüfungen an dieser Schule.

Der Hauptanlaß für diese Besprechung war die durch die Einführung des Sicherheitsfilmes gegebene neue Lage. Dementsprechend soll zwar der Lehrplan nicht wesentlich abgeändert, aber der neuen Situation angepaßt werden. Als Voraussetzung für die Teilnahme an den Filmvorführer-Fachlehrgängen ist die vorherige Ableistung von 90 Vorführungen (bisher 200 Stunden) in einem Filmtheater erforderlich.

Die Teilnahmegebühr für den Besuch der Lehrgänge ist einschließlich Lehrbuch „Hilfsbuch für den Filmvorführer" von Dr. W. Meinel und Prüfungsgebühr auf 170,- DM festgesetzt worden. Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist die Beibringung eines polizeilichen Führungszeugnisses, eines Lebenslaufes, zweier Paßbilder und der Vollendung des 18. Lebensjahres (früher 21 Jahre).

Die Prüfungskommission setzt sich aus einem Herrn vom Aufsichtsamt, einem Filmvorführer und zwei Theaterbesitzern zusammen, also nicht aus Mitgliedern des Lehrkörpers. Nach bestandener Prüfung wird den Prüflingen eine Prüfungsbescheinigung ausgestellt, die in Zukunft als „Befähigungs- bzw. Eignungs-Zeugnis" bezeichnet werden soll und in der zum Ausdruck gebracht ist, daß die Norddeutsche Filmvorführerschule in Hamburg vom ZDF (Es ist nicht das ZDF in Mainz, das gab es damals noch nicht) anerkannt ist.

Die Bescheinigung über die Ableistung von 90 Vorführungen in einem Filmtheater ist nach einem vorgeschriebenen Wortlaut auszufüllen und vom Theaterleiter und dem ausbildenden Filmvorführer zu unterschreiben.

Prüflinge, die ohne Teilnahme an einem Fachlehrgang zur Prüfung zugelassen werden wollen, müssen eine ähnliche Bescheinigung vorlegen, aus der hervorgeht, daß sie an 300 Vorführungen in einem Filmtheater teilgenommen und die Bildwerfer unter Aufsicht bedient haben.

Die Prüfungsgebühr beträgt in diesem Fall 15,- DM. Außerdem werden für solche Prüflinge, die sich vor Beginn der Prüfung noch einmal konzentriert auf den Prüfungsstoff vorbereiten wollen, dreitätige Vorbereitungskurse durchgeführt. Die Teilnahme an einem solchen Vorbereitungskursus beträgt einschließlich Prüfungsgebühr 50,- DM. Voraussetzung ist auch in diesem Fall die Teilnahme an 300 Vorführungen in einem Filmtheater. -Z-

.

Vorführlehrgang in Frankfurt

Der nächste Fachlehrgang für Filmvorführer an der Frankfurter Filmvorführerschule beginnt am 3. März 1958 und dauert fünf Wochen. Die Kosten für den Lehrgang betragen einschließlich Prüfungsgebühr 275,- DM. Die Zulassung zum Lehrgang kann ohne vorherige praktische Ausbildung bei einem Mindestalter von 18 Jahren erfolgen. - Prüflinge, die an dem Lehrgang nicht teilnehmen, werden zur Prüfung zugelassen, wenn sie eine praktische Ausbildung während 300 Vorstellungen durch einen geprüften und zur Ausbildung zugelassenen Vorführer nachweisen können. Anmeldungen sind an den Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V., Landesverband Hessen, Frankfurt a. M., Taunusstraße 52-60, zu richten.

Amerikanische Hochleistungskohlen für Kinoprojektion (1958)

Die UNION CARBIDE INTERNATIONAL COMPANY, New York, eine der größten Spezialfirmen für die Herstellung von Kinokohlen, liefert nunmehr auch nach Deutschland ihre bekannten „National-Kinokohlen". Der Vertrieb dieser Kohlen liegt in den Händen der Bayerischen Kinotechnik KG., München 15, Bayerstraße 95.

Zur Auslieferung in Deutschland kommen zwei verschiedene Sorten der National-Kohlen, die als Hochintensitätskohlen und als Niederintensitätskohlen bezeichnet werden. Die Hochintensitätskohlen tragen die Bezeichnung „Suprex" (positiv) und „Orotip" (negativ); die Niederintensitätskohlen die Bezeichnungen „Cored" (positiv) und „Solid" (negativ).

Außer diesen Kohlenpaarungen werden noch „Super"-Hochintensitätskohlen hergestellt, die als rotierende Kohlen für Belastungen bis 200 A verwendet werden. Ferner enthält das Fabrikationsprogramm noch eine sog. „Gelblichtkohle" für Farbfilmstudios. Nach Angaben der deutschen Vertriebsgesellschaft liegt der besondere Vorteil der „Suprex"-Kohle darin, daß sie ein sehr starkes, weißes Licht erzeugt und dem Vorführer die Möglichkeit gibt, auch mit verminderter Stromstärke zu arbeiten. So konnte z. B. in einem Frankfurter Uraufführungstheater der Todd-AO-Film „In 80 Tagen um die Welt" auf einer breiten Bildwand mit einer Suprex-Kohle von 8mm Durchmesser einwandfrei vorgeführt werden. -Z-

Rillentafeln mit Steckbuchstaben - in 1958

Die Rillentafel besteht in ihrer Grundart bereits seit mehr als 20 Jahren. Die neuesten Ausführungen, aus einer Holzplatte bestehend, die mit Filzstoff überzogen ist, hat erst die große Verbreitung dieses wirkungsvollen Werbemittels bewirkt.

In die Holzplatte sind horizontal verlaufende, im gleichen Abstand befindliche Rillen eingefräst, die auch mit Stoff ausgelegt sind. Diese Rillen dienen zur Führung und Befestigung von Steckbuchstaben verschiedener Ausführung und Größe. Im allgemeinen werden Steckbuchstaben aus Kunststoff verwendet, die man in jeder gewünschten Farbe erhalten kann. Es sind auch Metallbuchstoaiben mit Gold- oder Silbereloxieruimg zu haben.

Wie eine Rillentafel mit Steckbuchstaben wirkungsvoll und vorteilhaft ausgewertet werden kann, zeigt das Deutsche Fernsehen täglich bei der Programmvorschau. Auch der Schmalfilm greift mehr und mehr zu der so einfachen wie exakten Titelgestaltung mit diesen Mitteln. Das Legen der Buchstaben geht so schnell und mühelos vor sich, daß jede Zeile in wenigen Minuten „gesetzt" ist. Die Arbeit entspricht dabei dem System des Schriftsetzers, der Buchstaben an Buchstaben zu reihen hat und dabei sehr willkürlich verfahren kann.

Es ist auch möglich, eine Rillentafel im Foyer oder direkt im Zuschauerraum des Theaters an den Wänden zu befestigen, wie man etwa ein Bild aufhängt. In diesem Fall muß aber ein passender Rahmen mit Glas- oder Plexiglasscheibe angebracht werden.

Auch zur Herstellung wirkungsvoller Diapositive kann die Rillentafel verwendet werden. Wer als Fotoamateur in der Lage ist, mit seiner Kamera Nahaufnahmen zu machen, hat hier weitere interessante Anwendungsmöglichkeiten dieses Werbemittels. Nachdem der Text mit weißen Buchstaben in die Rillentafel eingelegt ist, wird diese mit dem Fotoapparat so aufgenommen, daß sie das Bildformat möglichst voll ausfüllt. Ob nun ein Kleinbiildapparat (24 x 36mm) oder eine Kamera mittleren Formats (6 x 6 oder 6 x 9cm) verwendet wird, spielt dabei kaum eine Rolle. Die so entstandene Aufnahme (das Negativ) kann sofort eingeglast werden, wobei alle freien Ränder auf der Diapositivplatte durch Klebestreifen abgedeckt werden.

Selbstverständlich ist auch hier eine sorgfältige Arbeitsweise erforderlich, um keine ungleichmäßigen Ränder entstehen zu lassen. Da das Negativ schwarze Titelschrift auf weißem Grund zeigt, wird in der Projektion dieser weiße Titeluntergrund blenden, wenn dem nicht durch einen besonderen Kniff abgeholfen wird.

Wer mit Farben umgehen kann, färbt das Negativ mit einer überall erhältlichen Anilinfarbe (Stoffarben, Ostereierfarben, Lebensmittelfarben z. B.) oder mit Spezialfarben gleichmäßig in einer Farbe. Durch Verwendung mehrerer Farben nacheinander oder längere Einfärbezeit ergeben sich verschiedene Farbnuancen und Deckstärken.

Wem diese Einfärbung jedoch zu schwierig ist, dem steht noch ein Kunstgriff zur Verfügung, indem das Negativ mit einer Farbfolie eingeglast wird. Dabei kann man eine Teilfärbung vornehmen und ein Diapositiv mit ein- oder mehrfarbigem Hintergrund herstellen. Ein derartiges Diapositiv wirkt sehr ordentlich und richtig gedruckt. Der Filmvorführer braucht nicht mehr mit ungelenker Hand mehr oder weniger gekonnte Buchstaben in ein Selbstbesehriftungsdia zu kratzen und ist nicht gezwungen, später seinen Freunden und Bekannten aus dem Wege zu gehen, weil ihm deren „Glückwünsche zu dem Meisterwerk" unangenehm sind. Wie diese Hinweise erkennen lassen, weist die Rillentafel in Verbindung mit Steckbuchstaben wirklich eine Unmenge von Möglichkeiten auf. D. B. Sasse