Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 5 - 1958 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 5/1958 (Mai 1958)

"Einstellung der Bildschärfe durch Fernsteuerung"

Es gibt noch eine Menge baulich ungünstiger Filmtheater mit Zuschauerräumen, die eine große Projektionsentfernung aufweisen und ein verhältnismäßig kleines Bild haben, so daß es dem Vorführer in einem solchen Fall praktisch unmöglich ist, von seinem Bedienungsstand an der Maschine aus zu beurteilen, bei welcher Stellung der Projektionsoptik die beste Bildschärfe erreicht werden kann.

In früheren Jahren hat sich der Vorführer in solchen Fällen vielfach dadurch geholfen, daß er eine Vorführer-Brille benutzte, die aus einem Fernglas in Form einer Brille bestand und ihm die Möglichkeit gab, das vorgeführte Bild oder Ausschnitte daraus vergrößert zu sehen.

Eine andere Möglichkeit waren am Kabinenfenster montierte kleine Einstell-Fernrohre, die den gleichen Zweck verfolgten. Eine echte Lösung dieses Problems konnte aber erst durch die Fernsteuerung der Bildschärfe von einer Stelle aus erzielt werden, die eine gute Beurteilung der Bildschärfe ermöglicht.

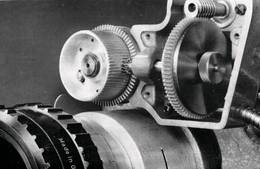

Zu diesem Zweck hat die Fa. Eugen Bauer für die B11- und B14-Projektoren einen Fernsteuer-Zusatz entwickelt, mit dem die Bildschärfe von jeder beliebigen Stelle des Zuschauerraumes aus, am besten von den vorderen Sitzplätzen aus, eingestellt werden kann. Diese Einstellung kann der Vorführer bei Vorführproben auch selbst vom Zuschauerraum aus vornehmen, um dadurch zu beurteilen, wie weit er mit der Scharfstellung vom Projektor aus von der tatsächlichen optimalen Schärfe abweicht. Die von Bauer geschaffene Zusatz-Einrichtung besteht aus einem kleinen Schneckenzahnrad-Untersetzungsgetriebe, das von einem Kleinmotor getrieben wird, der durch die Steuer-Einrichtung vom Zuschauerraum aus durch Druckknopfschaltung gesteuert werden kann.

Es sind dabei lediglich 2 Druckknöpfe für den Vor- und Rücklauf der Objektivhalterung zu betätigen. Beim Durchfahren durch die Schärfenebene ist dann eine gute Beurteilung und Einstellung der Bildschärfe möglich. Nach wie vor kann der Vorführer die Optik auch von Hand einstellen, da ihn die Fernsteuerung in keiner Weise behindert. Die untenstehende Abbildung zeigt die an einen Bauer-Projektor angebaute Zusatz-Einrichtung mit abgenommenem Schutzdeckel. Der Anbau der Vorrichtung kann vom Vorführer leicht vorgenommen werden.

Die Mechanik des Bildwerfers (April 1958)

Der Bildwerfer im Filmtheater hat die umgekehrte Aufgabe wie die Aufnahmekamera zu erfüllen. Er soll die einzelnen Bilder des Filmbandes stark vergrößert einem Kreis von Zuschauern zugänglich machen. Die Abbildung erfolgt dabei mit Hilfe optischer Systeme und künstlichem Licht. Der Bildwerfer ist also ein optisch-mechanisches Gerät, wobei die mechanischen Teile in erster Linie für die Fortbewegung des Filmstreifens sorgen. Daneben dienen z. T. mechanische Einrichtungen dazu, den Film zu schützen - etwa vor übermäßiger Wärme - oder bei Filmriß eine Abschaltung des Projektors zu besorgen.

Grundprinzip der Kinoprojektion

.

- Anmerkung : Auch dieses Thema ist auf vorangegangenen Ausgaben ausgiebig dargelegt worden - mit historischen Komplett-Beschreibungen.

.

Die Möglichkeit, bewegte Bilder zu projizieren, ist der Trägheit des menschlichen Auges zu verdanken. Jeder kennt die Erscheinung, daß ein plötzlicher Lichteindruck - etwa ein kurzer Blitz - nach dem Erlöschen des Lichtes noch eine kurze Zeit im Auge nachklingt.

Führt man dem Auge eine ganze Anzahl solcher Lichtblitze in rascher Folge zu, so ist es nicht mehr in der Lage, die einzelnen Hell-Dunkel-Wechsel der Blitze zu trennen. Das Auge erhält den Eindruck eines gleichmäßig hellen Lichtes.

Die Erklärung ist einfach: Bevor der erste Lichteindruck im Auge abgeklungen ist, ist bereits der nächste Blitz an seine Stelle getreten und hellt das Licht wieder auf. Je mehr Lichtblitze dem Auge in der Zeiteinheit zugeführt werden, um so gleichmäßiger ist die Gesamthelligkeit. Bei nur wenigen Hell-Dunkel-Wechseln ist der Lichteindruck im Auge bis zum Eintreffen des folgenden Blitzes bereits etwas abgesunken. Die Folge ist ein Schwanken der Helligkeit, ein Flimmern.

Da die Lichteindrücke sozusagen miteinander verschmelzen, bezeichnet man die Grenze, von der aus aus den einzelnen Lichtwechseln ein Gesamtlicht wird, als die Verschmelzungs- Frequenzgrenze oder einfach als die Verschmelzungsfrequenz des Auges.

Wie leicht einzusehen ist, hängt die Verschmelzungsfreauenz zunächst einmal von der Anzahl der sekundlichen Lichtblitze ab. Die untere Grenze ist durch die Eigenschaft des Auges gegeben und liegt bei etwa 10 Wechsel pro Sekunde.

Von großer Bedeutung ist die Intensität des Lichtes. Je heller der Lichtblitz, um so höher liegt die Verschmelzungsfrequenz. Führt man nun dem Auge die einzelnen Phasen eines Bewegungsvorganges in genügend rascher Folge zu, so verschmelzen die einzelnen Bewegungsphasen oder Etappen und täuschen den Eindruck einer fortlaufenden Bewegung vor. Bereits lange vor der Erfindung der Reihenfotografie - also der Filmaufnahme - wurden „lebende Bilder" gezeigt.

.

Rückblick in die Historie

Die älteste bekannte Einrichtung hierfür dürfte wohl die Schlitzscheibe aus den Jahren um 1830 sein. Sie besteht aus einer mit Schlitzen versehenen drehbaren Trommel. Durch die Schlitze konnte ein mit ihr umlaufender Bildstreifen betrachtet werden, der um einzelne Bewegungsabschnitte veränderte Einzelzeichnungen darstellte. Hierdurch wurde der Eindruck einer Bewegung vermittelt.

Natürlich konnte nur ein kurzer, sich immer wiederholender Bewegungsvorgang dargestellt werden, wie etwa das Laufen eines Pferdes. Bis zum Aufkommen der Reihenfotografie und danach beschäftigten sich viele Erfinder mit der Weiterentwicklung dieses Problems.

Edison war es, der in seinem „Kinetoskop" erstmalig auf einem fortlaufend bewegten Filmstreifen Reihenbilder unterbrachte. Diese Bilder wurden durch eine umlaufende Blende mit sehr schmalem Schlitz kurzzeitig beleuchtet und konnten so betrachtet werden.

Die Gebr. Lumiere entwickelten dieses Prinzip weiter, indem sie den Schlitz in der Blende stark vergrößerten und den intermittierenden Filmtransport durch ein Greifersystem anwendeten. Das Prinzip der Kinoprojektion war damit geboren.

Oskar Meßter und das Malteserkreuz

Im Jahre 1896 baute Oskar Meßter den ersten Projektor mit Malteserkreuz-Schaltung, die heute ausschließlich in allen Normalfilmprojektoren angewendet wird. Nach diesem Prinzip werden die Momentaufnahmen der Bewegungsetappen nacheinander im Bildfenster des Projektors für kurze Zeit stillgesetzt und während dieser Zeit projiziert.

Der Filmtransport ist somit ein ruckweiser. Damit der Bildwechsel der Sicht entzogen bleibt, wird der Strahlengang durch eine Blende unterbrochen, während das nächste Bild an die Stelle des vorhergehenden rückt.

Während der Stillstandsperiode wird der Strahlengang gleich noch einmal unterbrochen zur Herabsetzung des Flimmereffekts. Die Bildwechselzahl, die heute beim Tonfilm einheitlich 24 Bilder pro Sekunde beträgt, wird durch diese Maßnahme scheinbar verdoppelt.

Nach einem anderen, heute nicht mehr angewendeten Prinzip, wird der Film kontinuierlich, d. h. gleichmäßig durch den Bildwerfer bewegt und durch einen sog. „optischen Ausgleich" die ruckweise Bewegung des Films ersetzt. - (Anmerkung : Der Mechau Projektor)

Ein Spiegelkranz, der aus sektorenförmigen Kippspiegeln besteht, wird so mit dem laufenden Film mit bewegt, daß ein Bildpunkt, unabhängig von seinem Weg auf dem Filmstreifen auf der Bildwand, immer an der gleichen Stelle mit Hilfe dieser Spiegel abgebildet wird.

Der Vorteil dieses Prinzips liegt in der großen Filmschonung durch den Wegfall des Schaltmechanismus. Der Nachteil ist der sehr große Lichtverlust und die komplizierte Präzisions-Optik. Von allen Ausführungsarten eines Bildwerfers mit optischem Ausgleich hat nur der Mechau-Projektor Eingang in die Praxis gefunden.

.

Der Schaltmechanismus

Es gibt eine sehr große Anzahl von Möglichkeiten, einen intermittierenden - also ruckweisen - Filmlauf zu erreichen, jedoch konnten sich nur wenige in der Praxis behaupten, wie z. B. der „Schläger" und der „Nocken", die bei einfachen Schmalfilmgeräten und bei Spielzeug-Bildwerfern Anwendung finden.

Beim Schläger befindet sich auf einer gleichmäßig umlaufenden Scheibe ein exzentrisch angebrachter Stift. Die Scheibe läuft so innerhalb einer Filmschleife, daß bei einer Drehung der Stift den Film um eine Bildhöhe nach unten schlägt.

Der Stift verläßt den Film dann und trifft ihn erst nach einer vollen Umdrehung der Scheibe wieder. Während dieser Zeit steht der Film still und wird projiziert. Bei der Nockenschaltung läuft der Film zwischen zwei Walzen, von denen eine auf ihrem Umfang eine Nocke trägt. Bei der Drehung dieser Walze greift die Nocke in die Perforation des Films ein und zieht diesen um eine Bildhöhe nach unten. Bei beiden Schaltungsarten ist die Beanspruchung des Filmmaterials sehr stark und außerdem der Bildstand schlecht.

Ein Schaltmechanismus, der in den Schmalfilmgeräten für Amateure angewendet wird, ist die Greiferschaltung. Dem Prinzip nach ist der Greifer eine verbesserte Nockenschaltung. Auf einer senkrechten Welle wird ein Schlitten, an dem der eigentliche Greifer sitzt, auf und ab bewegt. Der Hub des Schlittens entspricht einer Bildhöhe.

Während der Greifer nach unten geht, wird der Schlitten durch ein Schneckenrad nach vorn bewegt, so daß die Zähne in die Perforation eingreifen können. Der Greifer geht dann zurück, läuft leer nach oben und läßt die Zähne erneut vorspringen. Im Innern des annähernd elipsenförmig ausgeschnittenen Schlittens dreht sich gleichmäßig eine Exzenterscheibe und bewirkt die Bewegung des Greifers. Der Bildstand ist bei der Greifer- Schaltung sehr gut, jedoch wird der Film noch relativ stark beansprucht.

- Anmerkung : In den späten 1960er Jahren kam von der Robert Bosch Fernseh GmbH ein weiteres druckluftgesteuertes 16mm System auf den Markt, das pneumatisch gesteuerte Schnellschaltwerk.

.

Das Malteserkreuzgetriebe mit der Zahntrommel

Der heute in allen Theaterprojektoren ausschließlich angewendete Schaltmechanismus ist das Malteserkreuzgetriebe. Der Vorteil dieser Schaltart liegt vor allem darin, daß der Film durch eine Zahntrommel bewegt wird, auf der er fest aufliegt. Hierdurch wird die Beanspruchung des Filmmaterials auf ein Mindestmaß herabgesetzt.

Auf der gleichen Welle wie die Zahntrommel - allgemein als Schaltrolle oder Kreuzrolle bezeichnet - befindet sich das sogenannte Malteserkreuz. Das übliche Malteserkreuz ist vierteilig und mit geraden, zur Mitte verlaufenden Schlitzen versehen. Der Anrieb dies Kreuzes erfolgt durch eine gleichmäßig rotierende Stiftscheibe S (s. Bild), die außer einem Exzenterstift E eine Sperrscheibe Sp trägt. Diese Sperrscheibe ist halbkreisförmig ausgespart, damit die Spitzen des Malteserkreuzes vorbei können.

Der Radius R der Sperrscheibe ist dem Radius r des Malteserkreuzes angepaßt. Während der Drehung der Stiftscheibe kommt der Exzenterstift zu einem der Schlitze des stillstehenden Kreuzes. Der Stift gleitet in die Schlitzführung hinein und dreht das Kreuz mit, bis er den Schlitz wieder verläßt. Das Kreuz steht dann wieder still, bis es nach einer vollen Umdrehung der Stiftscheibe wieder um 90° mitgenommen wird.

Zu einer vollen Umdrehung des Malteserkreuzes und damit der Schaltrolle sind also vier Umdrehungen der Stiftscheibe erforderlich. Während einer Viertelumdrehung des Malteserkreuzes nimmt die Bewegung der Schaltrolle und mit ihr die Bewegung des Films von Null ausgehend langsam zu, erreicht einen Höhepunkt und wird im Auslauf wieder langsam Null.

Der Schaltvorgang ist also sehr weich, womit ein hohes Maß an Filmschonung gewährleistet ist. Während der Stillstandsperiode der Schaltrolle verhindert die Sperrscheibe Eigenbewegungen des Kreuzes, die einen schlechten Bildstand zur Folge hätten. Guter Bildstand und eine lange Lebensdauer erfordern eine hohe Präzision des Malteserkreuzgetriebes.

Besonders wichtig ist, daß die Teilung des Kreuzes genau 90° beträgt. Weicht die Teilung hiervon ab, so decken sich die nacheinander projizierten Einzelbilder auf dem Bildschirm nicht. Ist der Radius zu tief, so kann die Sperrscheibe das Kreuz nicht richtig festhalten und es macht Eigenbewegungen, die sich ungünstig auf den Bildstand auswirken.

Hohe Anforderungen werden auch gestellt an die Genauigkeit der Malteserkreuzachse und an die auf ihr sitzende Schaltrolle. Der Schlag der montierten Schaltrolle darf keine größere Toleranz als 10u aufweisen (1u = 1/1ooo mm). Beim Überschreiten dieses Wertes wird ein regelmäßiges Springen des Bildes im Rhythmus der Schaltrollenumdrehung sichtbar, das gerade durch seine Regelmäßigkeit sehr störend wirkt.

Der Schlag der Schaltrolle hängt unter anderem auch von dem Schlag des Achs-Endes der Malteserkreuzwelle und von dem Schlag der Schaltrollenbohrung gegenüber dem Zahnkranz und den Laufflächen ab.

Von großem Einfluß auf den Bildstand ist ferner die Befestigungsart der Schaltrolle auf der Malteserkreuzachse. Die Schwierigkeit liegt hier vor allem darin, die Schaltrolle so zu befestigen, daß durch die Schraube oder Mutter die Welle nicht verzogen oder verspannt wird.

.

Das Projektorwerk

Schon seit langem hat sich im Projektorenbsu das gekapselte Getriebe mit automatischer Umlaufölung eingeführt. Die Zuführung des Films zur Schaltrolle besorgt die Vorwickelrolle, die Abführung nach dem Schalten die Nachwickelrolle.

Beide Transportrollen besitzen zwei Zahnkränze mit je 32 Zähnen. Um möglichst viele Zähne gleichzeitig in Eingriff zu bringen und den Zug über mehrere Perforationslöcher zu verteilen, besitzen alle Zahntrommeln Andruckrollen. Diese sorgen auch dafür, daß der Film auf dem Laufbund der Rollen aufliegt und nicht nur von den Spitzen der Zähne transportiert wird.

In Laufrichtung vor dem Schaltvorgang liegt das - heute immer auswechselbare - Filmfenster mit der Filmführung und der Filmtür. Die Filmführung am Bildfenster erfordert in der Konstruktion und der Pflege eine besondere Aufmerksamkeit.

Durch den ruckweisen Filmtransport und infolge der Aufheizung durch die Wärmestrahlung der Lichtquelle ist der Film an dieser Stelle der stärksten Beanspruchung ausgesetzt. Die Filmtür ist entweder zur Seite ausschwenkbar oder sie bildet mit dem Objektiivträger eine Einheit und wird mit diesem nach vorn ausgefahren. Die Filmtür ist mit federnden Andruckkufen versehen, deren Druck durch Federn auf den günstigsten Wert einstellbar ist.

Zwischen Vorwickeltrommel und Bildfenster und auch hinter der Schaltrollie muß der Film zum Ausgleich der durch den kontinuierlichen und ruckweisen Transport entstehenden Differenz in der Filmbewegung Schleifen bilden. Die Größe der Schleifen ist von Einfluß auf die Abnutzung der Transportzähne.

Manche Projektortypen besitzen darum sogenannte Schleifenbildner, mit dem während des Betriebes die Schleife auf die richtige Größe eingestellt werden kann. Durch ein in die Transportrolle eingebautes Planetengetriebe wird dabei erreicht, daß beim Festhalten eines der beiden Rändelringe die Umlaufgeschwindigkeit der Transporttrommel erhöht oder verringert wird.

Da die Geschwindigkeit der übrigen Transportorgane unverändert bleibt, ergibt sich hieraus eine Vergrößerung oder Verkleinerung der Filmschleife.

Über die Geschwindigkeiten der Rollen

Wie oben beschrieben, muß für eine Umdrehung der Schaltrolle die Stiftscheibe vier Umdrehungen machen. Da die Schaltrolle 16 Zähne hat, und auf ein Filmbild vier Perforationslöcher kommen, werden bei einer Schaltrollenumdrehung vier Filmbilder transportiert.

Bei 24 Bildwechseln in der Sekunde wird also das Malteserkreuz sechs Umdrehungen und die Stiftscheibe 4 x 6 = 24 Umdrehungen je Sekunde machen.

Die Vor- und Nachwickeltrommeln haben mit ihren 32 Zähnen den doppelten Umfang. Sie brauchen deshalb nur halb so schnell zu laufen, machen also drei Umdrehungen in der Sekunde.

Bei der üblichen Zweisektorenblende wird das Bild einmal bei der Fortschaltung und einmal während der Projektion abgeblendet. Die Blende macht demnach pro Bild eine Umdrehung, bei 24 Bildern 24 Umdrehungen pro Sekunde. Blendenwelle und Stiftscheibe haben also gleiche Drehzahlen, die Vor- und Nachwickeltrommel ist zu ihnen im Verhältnis 24:3 = 8:1, die Schaltrolle im Verhältnis 24:6 = 4:1 untersetzt.

Erweitert man die Betrachtungen auf die Zeitdauer einer Minute, so macht die Schaltrolle 360 U/m, die Stiftscheibe 1.440 U/m, die Vor- und Nachwickeltrommel 180 U/m und die Blendenwelle ebenfalls 1.440 U/m.

Der Antrieb durch einen asynchronen Drehstrommotor

Bei den meisten Bildwerfern erfolgt der Antrieb durch einen asynchronen Drehstrommotor, der auf die Welle der Stiftscheibe wirkt. Bei Bildwerfern mit Riemenantrieb, insbesondere bei älteren, ist es ratsam, von Zeit zu Zeit die Drehzahl der Maschine zu kontrollieren.

Hierzu gibt es eine einfache Methode: Man drückt bei laufender Maschine die Handkurbel leicht gegen die Mitnehmernocke der Nachwickelwelle und zählt die Anschläge in der Minute. Bei 180 Anschlägen läuft der Projektor vorschriftsmäßig mit 24 Bildern in der Sekunde, bei 172 Anschlägen aber nur mit 23 Bildern, bei 188 Anschlägen mit 25 Bildern in der Sekunde. 7,5 Anschläge in der Minute entsprechen einem Bild pro Sekunde.

Die Blende

Die Form der Blende und die Art ihrer Anbringung hat einen wesentlichen Einfluß auf die Lichtleistung eines Projektors. Wie schon des öfteren erwähnt, liegt die Aufgabe der Blende darin, das Bild während des Schaltvorganges und dann noch einmal während des Stillstandes abzudecken. Das bedeutet aber, daß das von der Lichtquelle gelieferte Licht nicht voll zur Projektion ausgenutzt werden kann.

Den lichttechnisch günstigsten Wirkungsgrad hat die Blendenkonstruktion, bei der die Abdeckzeit im Verhältnis zur Projektionszeit möglichst klein bleibt. Da der Durchmesser des Lichtkegels zum Bildfenster hin bekanntlich kleiner wird, bestimmt der Ort der Blende im wesentlichen die Breite der Blendensektoren und damit ihren Wirkungsgrad. Es ist leicht einzusehen, daß eine Blende, die den Lichtkegel an einer breiten Stelle schneidet, eher in den Strahlengang eintreten muß, als wenn sie sich an einem Ort kleineren Lichtbündeldurchmessers befinden würde.

Aus diesem Grunde wurde die Blende bei den Bildwerfern älterer Bauart häufig als sogenannte Vorderblende vor dem Objektiv angeordnet. Der Nachteil dieser Ausführungsart ist die höhere Wärmebelastung des Films, da der Strahlengang - von der Lichtquelle aus gesehen - erst hinter dem Film unterbrochen wird. Man verlegte deshalb die Blende hinter das Bildfenster, wobei zunächst ein ungünstigerer Wirkungsgrad in Kauf genommen wurde.

Aus konstruktiven Gründen konnte die damals verwendete Scheibenblende nur hinter dem Projektor werk angeordnet werden. Der von der Lampe kommende Lichtkegel wurde daher bei einem noch relativ großen Durchmesser geschnitten. Um den Schaltvorgang vollkommen unsichtbar zu machen, muß der Blendenflügel das Bildfenster schon abgedeckt haben, solange das Bild noch steht.

Hierzu ist ein Blendensegment erforderlich, dessen Breite etwa dem Durchmesser des Lichtkegels am Ort der Blende entspricht. Während des Schaltvorganges muß das Bildfenster abgedeckt bleiben, es ist hierzu ein Blendensegment erforderlich, dessen Breite von der Schaltzeit des Projektors abhängt. Nach Beendigung des Schaltvorganges kann die Blende das Bild wieder freigeben. Hierzu ist wiederum ein Segment erforderlich, dessen Breite dem Lichtkegel entspricht. Alle drei Segmente zusammen ergeben also die Breite eines Blendenflügels. Den zweiten Flügel macht man genau so groß wie den ersten. Der oben erwähnte Einfluß des Blendenortes wird damiit deutlich.

Die bei modernen Projektoren verwendete Blendenform ist die Trommelblende und die Kegelblende. Bei der Kegelblende wird das Licht direkt am Bildfenster abgedeckt. Das ist also die Stelle, (wo) an der der Lichtkegel den kleinsten Durchmesser hat. Die Breite der Blendenflügel kann daher bedeutend geringer sein als bei der Scheibenblende.

Ein weiterer Vorteil der Kegelblende liegt darin, daß der zweite Blendenflügel außerhalb des Strahlenganges läuft. Dieser Vorteil ist bei der ebenfalls häufig verwendeten Trommelblende nicht gegeben. Auch die Trommelblende deckt das Licht direkt am Bildfenster und damit an der Stelle kleinsten Durchmessers ab. Durch die Form der Blende bedingt, läuft der zweite Flügel der Trommelblende auch durch den Strahlengang.

Da das an einer Stelle geschieht, (wo) an der das Strahlenbündel einen größeren Durchmesser hat als das Bildfenster, findet eine gewisse Abdeckung des Lichtes auch dann noch statt, wenn der eigentliche Abdeckflügel am Bildfenster das Licht schon freigegeben hat. Der Wirkungsgrad der Trommelblende ist daher - besonders bei hohen Stromstärken - etwas geringer als der Wirkungsgrad der Kegelblende.

Fast bei jedem Projektortyp können evtl. Dejustierungen der Blende nach Lösen der Schrauben für die Blendenbefestigung korrigiert werden. Eine fehlerhafte Einstellung der Blende macht sich durch sogenanntes „Ziehen" bemerkbar, ein Fehler der besonders bei kontrastreichen Bildern, etwa weißer Schrift auf schwarzem Grund bemerkbar ist. Je nachdem, ob die Blende im Verhältnis zum Schaltvorgang nach oben oder unten zieht, wird die Schrift am oberen oder unteren Rand verwaschen erscheinen.

.

Die Bildstrichverstellung

Um bei fehlerhaft kopierten oder geklebten Filmkopien evtl. Bildversetzungen auszugleichen, besitzt jeder Projektor eine Möglichkeit zur Bildstricheinstellung. Diese wird dadurch bewirkt, das der im Filmkanal stehende Film bei feststehendem Bildfenster durch eine entsprechende Vorrichtung auf bzw. ab bewegt wird.

Am bekanntesten dürfte die sogenannte zentrale Bildstrichverstellung sein, bei welcher die zusätzliche Bewegung des Films durch eine überlagerte Drehung der Schaltrolle bewirkt wird. Hierzu wird die Stiftscheibe schwenkbar um die gemeinsame Achse des Malteserkreuzes und der Schaltrolle angeordnet. Eine Drehung der Stiftscheibe bewirkt dann eine Veränderung der Grundstellung des Malteserkreuzes und damit der Schaltrolle.

Bei einer anderen Konstruktion wird der gesamte Bewegungsmechanismus, ausschließlich der Vorwickeltrommel, vor dem feststehenden Bildfenster bewegt. Eine ähnliche Lösung besteht in der Vertikalbewegung der Schaltrolle evtl. mit der Nachwickeltrommel zusammen oder in der Vertikalbewegung einer Umlenkrolle zwischen Bildfenster und Schaitrolle.

.

Die Sicherheitseinrichtungen des Projektors und die Kühlung (1958)

Auch nachdem nun der Sicherheitsfilm endgültig eingeführt wurde, kann man auf gewisse Sicherheitsvorrichtungen zum Schutze oder besser zur Schonung des wertvollen Filmmaterials nicht verzichten. Hierzu gehört zunächst einmal eine ausreichende Kühlung des Films, denn bekanntlich schrumpft die Sicherheitsunterlage stärker als das Nitro-Material. Die Folge ist eine unzulässig starke Durchwölbung des Films, wodurch insbesondere bei breiten Bildern die Randschärfe verschlechtert wird.

Die Kühlung des Films wird auf grundsätzlich zwei verschiedene Artein erreicht, nämlich einmal durch Anblasen kalter Luft und zum anderen durch Kühlung der umgebenden Metallteile durch Luft und/oder Wasser.

Im ersten Fall wird die Kühlung durch in die Filmtür und die Filmbahn eingebaute Luftdüsen bewirkt, die über getrennt aufgestellte Gebläse mit Kühlluft versorgt werden. Bei der Wasserkühlung durchfließt das Wasser das Bildfenster und oft auch das Blendengehäuse und hält diese dadurch kalt.

Der Vorteil gegenüber der Luftkühlung besteht vor allem darin, daß der Film nicht mehr mit der Perforation auf den heißen Metallteilen laufen muß. Luftkühlung und Wasserkühlung lassen sich auch kombinieren.

Schutz bei Filmriß

Als nächstes ist der Schutz bei Filmriß zu nennen, der meist darin besteht, daß bei Filmriß automatisch eine Lichtabschlußklappe geschlossen und der Antriebsmotor abgeschaltet wird.

Hier wird oft die sogenannte Protektoreinrichtung angewendet. Reißt der Film zwischen Vorwickeltrommel und Schaltrolle, so vergrößert sich die Schleife an der Vorwickeltrommel und hebt die Protektorklappe an. Dadurch wird die Lichtabschlußklappe am Bildfenster geschlossen und gleichzeitig über Quecksilberschalter der Motor und meist auch die Tonlampe ausgeschaltet.

Bei manchen Bildwerfern spricht der Protektor auch bei zu kleiner Schleife an, so daß hier einer Kopienbeschädigung vorgebeugt wird. Eine andere Konstruktion ist die Flammex-Feuerschutzeinrichtung der BAUER-Projektoren. Eine federnde Rolle im Lichttongerät direkt hinter der Schaltrolle wird vom Film umschlungen und während des Filmlaufs durch den Film gespannt. Reißt der Film, so läuft das freie Filmende über diese Rolle, die zurückspringt und dabei über ein Hebelsystem die Lichtschutzklappe schließt.

Läuft der Film mit einer niedrigeren Geschwindigkeit als 24 Bilder pro Sekunde, dann wird er der Wärmestrahlung am Bildfenster länger ausgesetzt und dadurch mehr beansprucht. Dieser Gefahr wird begegnet durch einen vom Projektoren-Werk gesteuerten Fliehkraftregler oder Friktionsantrieb, der seinerseits eine Lichtklappe betätigt. Der Regler hält bei normaler Drehzahl des Werkes mechanisch die Klappe fest.

Fällt die Drehzahl ab, überwiegt der Federdruck der Lichtklappe die Reglerkraft und unterbricht den Lichtweg. Bei Anwendung der Trommelblende findet man die Feuerschutzklappe häufig in der Trommelblende angeordnet. Beim Drehen der Blende fliegen dann die beiden Klappenhälften infolge der Fliehkraft auseinander und geben den Strahlengang frei. Günter E. Wegner

Bilder

Schema eines Malteserkreuzgetriebes

Ansicht einer Scheibenblende

Anordnung der Scheibenblende als Vorderblende (Vbl) und als Hinterblende (Hbl)

Schematische Anordnung einer Trommelblende

Schematische Anordnung einer Kegelblende

Prinzip der Bildstrich-Verstellung durch eine Umlenkrolle

Schematische Darstellung einer Vierdüsen-Filmkühlung

Schematische Darstellung des optischen Ausgleichs bei einem Mechau-Projektor mit Kippspiegel und Umlenkspiegel

Prinzip der spannungsfreien Schaltrollen-Befestigung

Blick in das Getriebe eines Projektors

Anordnung der Kegelblende in einem Bauer-Projektor

Anordnung der Kontakte für die Uberblendungs-und Sicherheits - Einrichtungen eines Bauer-Projektors (Zeichnungen: G. E. Wegner; Fotos: Eugen Bauer GmbH.)

Vorführerschule in Nürnberg (1958)

Eine für das Bundesgebiet vorbildliche Vorführerschule wurde am 15. April 1958 unter dem Protektorat des Wirtschaftsverbandes der Filmtheater e.V., Landesverband Bayern, in enger Zusammenarbeit mit der Bayrischen Landesgewerbeanstalt und mit freundlicher Unterstützung der Kinotechnischen Vertriebs Gesellschaft m.b.H. Erich Schulz, München-Nürnberg, und den Zeiss Ikon-Werken in den Räumen der Bayrischen Landesgewerbeanstalt in Nürnberg eröffnet.

Erste Fachlehrkräfte aus Vorführerkreisen, Kinotechnik und der Landesgewerbeanstalt haben bereits ihre Mitarbeit zugesagt. Modernste Projektoren und ein mit allen technischen Neuerungen neuzeitlicher Wiedergabeverfahren ausgestatteter Vorführraum werden für praktische Betriebsübungen, die an erster Stelle rangieren, den Lehrgangsteilnehmern zur Verfügung stehen. Der theoretische Unterricht sieht Materialkunde, Kopienpflege, Elektro-, Ton-, Projektor- und Beleuchtungstechnik ebenso vor, wie die Einführung des neuen Sicherheitsfilmgesetzes und dessen Auswirkungen auf den Filmtheaterbetrieb. Die Gebühr für den dreiwöchigen Lehrkurs beträgt einschließlich Prüfungsgebühr und Abschlußzeugnis DM 120,- bei täglicher Unterrichtszeit von 9-13 Uhr und 14-16.30 Uhr. Polizeiliches Führungszeugnis und ein ärztliches Attest sind erforderlich. Die eingegangenen Anmeldungen lassen das große Interesse erkennen, das der neuen nordbayrischen Vorführerschule entgegengebracht wird.

Vom Kintopp zur Breitwand -Laudatien

Zeiss Ikon ehrt langjährige Filmvorführer

Im Großen Haus des „Phoebus-Palast" Nürnberg führte das Kieler Werk der Zeiss Ikon A.G. eine Sonderveranstaltung durch, in der die neuesten kinotechnischen Zeiss Ikon-Erzeugnisse vor sachverständigem Publikum demonstriert wurden. In einem Referat über das Thema „Die Arbeit des Vorführers mit neuen Zielen" erläuterte Vertriebsleiter Walter Hierse (Düsseldorf) an Hand zahlreicher Diapositive die Entwicklung des Filmes vom Stummfilm zum Tonfilm und der Kino- und Lichttechnik vom Kalklicht zur Spiegelbogenlampe und last not least zum Xenon-Projektionslicht.

In Vergleichsvorführungen wurden die einzelnen Projektionslichtquellen und ihre Lichtwirkungen mit und ohne Wabenkondensor gezeigt. Walter Hierse wies insbesondere darauf hin, daß die Technik entscheidend dazu berufen ist, alles zu tun, die Theaterbesucher zufriedenzustellen und den Unterschied zwischen Fernsehen und einer guten Kinovorstellung herzustellen.

„Wir müssen dazu beitragen, daß aus dem Vorführer der Theatertechniker wird", schloß Hierse seinen Vortrag. Anhaltender Beifall dankte seinen interessanten und aufschlußreichen Ausführungen. Anschließend ehrte der kaufmännische Leiter des Zeiss Ikon-Werkes, Herr Haimo (Kiel), folgende 18 Filmvorführer-Jubilare mit 25 und mehr Berufsjahren:

Name und Theater und die Berufsjahre

Georg Kohlenberger (Kolibri, Nürnberg) 42

Josef Weiermann (Atlantik, Nürnberg) 42

Josef Heiss (Schloß-Lichtspiele, Pappenheim) 41

Heinrich Löhner (Central-Theater, Hof/Saale) 41

Johann Böhlmann (Kammer-Lichtspiele, Ansbach/Mfr.) 35

Karl Erteil (Apollo-Theater, Weißenburg/Bay.) 35

Paul Zunk (Corso, Nürnberg) 35

Walter Gültner (Vereinigte Lichtspieltheater, Coburg) 32

Fritz Kaim (Filmeck, Nürnberg) 32

Wilhelm Kreis (Metropol-Theater, Nürnberg) 31

Friedrich Schulz (Bambi-Studio, Fürth/Bay.) 31

Georg Rustler (Erlangen) 30

Alfred Schumann (Cameira, Nürnberg-Eibach) 30

Hans Werkmann (City, Nürnberg) 30

Günther Scheibchen (Capitol, Kirchenlaibach) 28

Herbert Günther (Lichtspiele Giebelstadt) 27

Michael Scharnagl (Lichtspielhaus Selb/Bay.) 25

Hans Schering (Bavarla, Röthenbach/Pegnitz) 25

Herr Haimo sprach den Vorführern seinen Dank aus für ihre langjährige Tätigkeit in der Kabine und überreichte jedem eine Urkunde und eine goldene, rubinverzierte Ehrennadel, die symbolisch das frühere Krupp-Ernemann-Zeichen und ein dreiteiliges Malteserkreuz vereint.

WdF-Vorstandsmitglied Johann Strobel (Metropol, Nürnberg) dankte im Namen aller bayerischen Theaterbesitzer der Zeiss Ikon-Direktion für die Sonderveranstaltung und übermittelte den Vorführer-Jubilaren die Glückwünsche des Bayernverbandes.

Fachtechnische Neuerungen auf der Deutschen Industrie-Messe Hannover 1958

Die am 6. Mai 1958 zu Ende gegangene Deutsche Industrie-Messe Hannover war - wie schon in den früheren Jahren - wieder eine umfassende Leistungsschau der deutschen Industrie, die den Besuchern Gelegenheit gab, sich darüber zu informieren, welche Errungenschaften auf den sie interessierenden Gebieten seit der letzten Industrie-Messe erreicht werden konnten.

Wenn auch auf kinotechnischem Gebiet keine - noch nicht bekannten - Neuentwicklungen festzustellen waren, so war es doch interessant, auf den Ständen unserer einschlägigen Industrie (Askania, Bauer, Frieseke & Hoepfner und Philips) - Zeiss Ikon war auf der Industrie-Messe nicht vertreten, hatte aber seine Neuentwicklungen, z.B. XENOSOL-Lampe (FV 4/1958) bei den in Hannover ansässigen Zeiss Ikon-Vertretungen ausgestellt - die in letzter Zeit aus den Veröffentlichungen der Fachpresse bekanngewordenen Neuerungen auf kinotechnischem Gebiet zu betrachten oder in Betrieb zu sehen.

Vorherrschend waren auf den Ausstellungsständen von Askania, Bauer und Frieseke & Hoepfner die Entwicklungen auf dem Gebiet der Kinoprojektion mit Xenonlampen und mit Kaltlichtspiegeln. Hierfür wurden von den vorgenannten Firmen Spezial-Lampenhäuser entwickelt, die in Anpassung an die Eigenschaften des Xenonkolbens und unter Verwendung von Spezialoptiken eine gute Ausnutzung dieser Lichtquelle gewährleisten und damit der Kino-Projektionstechnik neue Möglichkeiten mit technischen und wirtschaftlichen Vorteilen eröffnen, über die im FV sehr ausführlich berichtet wurde.

Die kinotechnische Industrie :

Die Askania-Werke

Die Askania-Werke zeigten auf dem Gemeinschaftsstand der Continental- Elektroindustrie- Gesellschaft den AP XH-Projektor mit dem neuen Askama-Xenon- Lampenhaus mit Askiania-Kaltlichtspiegel von 356mm, Xenonkolben XBO 2001 und Hilfsspiegel. Die Besonderheit dieses Askania-Kaltlichtspiegels liegt darin, daß der Spiegel in senkrechter Richtung zweigeteilt ist und daß jedes Spiegelsegment von 180 c gesondert eingestellt werden kann. Hierdurch wird eine gleichmäßige Ausleuchtung der Bildwand und eine gute Ausnutzung des Lichtstromes erreicht.

Eine weitere Steigerung des lichttechnischen Wirkungsgrades wird durch auswechselbare Bildfensterlinsen-Einsätze ermöglicht, die dem jeweils vorgeführten Bildwandformat bzw. Filmverfahren angepaßt sind. Da das Askania-Xenonlampenhaus die gleiche Form wie das bisherige Spiegelbogenlampenhaus hat, besteht die Möglichkeit, die Xenonlampen-Einheit (Kaltlichtspiegel, Xenonkolben und Hilfsspiegel) im bereits vorhandene Askania - Lampenhäuser von AP XH-Projektoren einzubauen.

Das dazugehörige Zündgerät für die Xenonlampe wird außerhalb des Lampenhauses angebracht und ist durch eine Abschlußkappe geschützt. Die Einstellvorrichtung für die Xenonlampen-Einheit befindet sich seitlich an der Bodenwanne des Lampenhauses und erfolgt durch sogenannte „Imbusschlüssei", die eine ausreichende Sicherung gegen unbefugtes und unbeabsichtigtes Verstellen gewährleisten und es ermöglichen, daß die Spiegel bei brennendem Xenonkolben von außen justiert werden.

Die Kühlung der Xenonlampe erfolgt durch einen in das Lampenhaus eingebauten Ventilator, der beim Zünden der Lampe automatisch eingeschaltet wird. An Stelle der automatischen Überblendungseinrichtung für Bild und Ton, die für die AP XH-Projektoren serienmäßig geliefert wird, kann auf Wunsch auch eine Hand-Tonüberblendung geliefert werden, so daß nur das Bild automatisch überblendet wird, während der Ton zu einem beliebigen Zeitpunkt überblendet werden kann.

Bild

Askania-Projektor AP XII mit dem neuen Xenon-Lampenhaus

.

Die Fa. Eugen Bauer GmbH

Die Fa. Eugen Bauer GmbH hatte außer den bekannten Normalfilm-Projektoren B12 und B14 den B11-Projektor sowie die verschiedenen Ausführungen der Xenonlampen und die HI-Lampen ausgestellt. Neu ist eine Xenonlampe mit einem Kolben XBO 1001, die für mittlere und kleine Theater vorgesehen ist. Auf dem 16mm-Gebiet sind der PANTASON PT für Licht- und Magnetton und der PANTASON PM für Magnettonwiedergabe und für die Vertonung von 16mm-Magnetonfilmen hervorzuheben.

Besonderes Interesse erweckte bei den Besuchern die Geräteschau des Bauer-8mm-Systems mit verschiedenen interessanten Neuheiten, u.a. dem Bauer-Tonkoppler K für die nachträgliche Vertonung von 8mm-Filmen.

.

Frieseke & Hoepfner und Telefunken

Frieseke & Hoepfner zeigte ebenfalls das gesamte Fabrikationsprogramm, darunter die verschiedenen Ausführungsformen der Kaltlicht-Projektion mit FH-Kinomaschinen und den Universal-Einbausatz für Xenon-Kaltlicht-Projektion. Außerdem konnten die Besucher eine im Betrieb befindliche Anlage zur Fernsehabtastung vom laufenden Projektor sehen. Auf dem gleichen Stand zeigte Telefunken einen neuen Kinoverstärker Cinevox LA, der eine Kombination bzw. Ersatz der bisherigen Verstärker Cinevox 1a und 2a darstellt und nach dem Bausteinprinzip aufgebaut ist.

Die Deutsche Philips GmbH

Die Deutsche Philips GmbH, die auf insgesamt drei Ständen vertreten war, zeigte in Halle 11 die bekannten Philips-Projektoren und Tonanlagen, sowie eine Reihe interessanter Neuerungen auf dem Gebiet der Elektroakustik. Aus dem Bereich der Transistorgeräte wurde ein Induktivempfänger gezeigt, der bequem in der Tasche getragen werden kann und in induktiv arbeitenden Übertragungsanlagen verwendet wird. Zur Tonwiedergabe dient hierbei ein sogenannter „Stetoclip-Hörer", als „Sender" fungiert ein normaler Niederfrequenzverstärker, an dessen Ausgang eine Ringleitung angeschlossen ist, die um den zu versorgenden Raum verlegt wird. Bei entsprechender Modulation des Verstärkers baut sich innerhalb der Ringleitung ein elektromagnetisches Feld auf, dessen Stärke sich im Rhythmus der Modulation ändert und auf eine in den Empfänger eingebaute Ferrox-cubespule anspricht. Das Gerät kann z. B. zur Übermittlung von Anordnungen bei Filmaufnahmen im Freien verwendet werden.

Zeiss Ikon

Von Zeiss Ikon, die, wie oben erwähnt, auf der Messe nicht vertreten waren, ist zu berichten, daß eine neue Kinomaschine Ernemann VIIIB entwickelt wurde, die eine Weiterentwicklung der Ernemann VIII darstellt und für alle bekannten und gebräuchlichen Filmwiedergabeverfahren verwendet werden kann. Ebenso ist es möglich, den Projektor ohne Umbauten und mit geringem Aufwand auf Automatikbetrieb umzustellen.

Als Lichtquellen werden die bekannten Zeiss Ikon-Kohlebogenlampen oder Xenonlampen 1000 bzw. 2000 Watt benutzt. Die Ernemann VIII B, über die in FV 9/1957 ausführlich berichtet wurde, ist mit einer Universal-Aufwickelfriktion ausgerüstet, welche die Verwendung von 1800m-Fiilmspulen gestattet. Über die neue Zeiss Ikon-Xenonlampe XENOSOL wurde in FV 4/1958 ausführlich berichtet.

Die elektroakustische Industrie :

Siemens & Halske

Der repräsentative Stand von Siemens & Halske zeigte u.a. eine sogenannte „Schallzeile" für die Tonwiedergabe in großen Räumen, die aus einer Anzahl gleichartiger Lautsprecher besieht, die in einer Reihe angeordnet sind und mit Hilfe von Phasendrehgliedern eine nierenförmige Abstrahl-Chariakteristik aufweist. Auf diese Weise ist es möglich, auch in großen und breiten Räumen alle Sitzplätze gleichmäßig mit Schall zu versorgen. Die nierenförmige Charakteristik der Siemens-Schallzeile gestattet außerdem, diese in unmittelbarer Nähe von Mikrophonen anzubringen, ohne akustische Rückkopplung befürchten zu müssen.

Die Siemens-Schallzeile ist, wie die Lautsprecherkombination „Duophon", die auch für Filmtheater benutzt wird, mit einer „akustischen Linse" versehen, die eine erhebliche Verbreiterung des seitlichen Streuwinkels ermöglicht. Diese akustische Linse ist ein vor den Lautsprechern befestigtes Lamellengitter, dessen der Lautsprecher-Membran zugewendete Seite linsenförmig ausgeschnitten ist. Hiermit wird eine Wirkung erreicht, die etwa der einer optischen Streulinse entspricht, d. h. die austretenden Schallwellen werden mit einem vergrößerten Raumwinkel abgestrahlt. Außerdem wird mit Hilfe dieser Maßnahme erreicht, daß die von den Lautsprechern verursachte Bündelung der hohen Frequenzen weitgehend aufgehoben wird und sich ein breiter Streuwinkel ergibt.

Telefunken

Auf dem Gebiet Elektroakustik/Technisches Magnetophon zeigte Telefunken ein umfangreiches Fabrikationsprogramm; so u. a Mikrophone mit umschaltbarer Richtcharakteristik, Volltransistor-Verstärker für verschiedene Verwendungszwecke, eine HiFi-Lautsprecherkombination, verschiedene Ausführungen technischer Magnetophone für Studiobetrieb und für die Vertonung von Stummfilmen und ein neues Laufzeitgerät, das ebenfalls nach dem Magnettonprinzip arbeitet und für künstliche Schallverzögerung eingesetzt wird.

Im übrigen war die Phono-Industrie ihrer großen Bedeutung entsprechend sehr stark vertreten und gab in Halle 11 eine lückenlose Übersicht der Fabrikationsprogramme der einzelnen Firmen.

Die Zubehör-Industrie

Die zur Standard Elektrik AG. gehörende Süddeutsche Apparate-Faibrik (S.A.F.) hat ein neues Verfahren der Hochvakuumbedampfung von Selen-Gleichrichterplatten eingeführt. Hierdurch werden stark verbesserte elektrische Werte hinsichtlich der Strombelastbarkeit und des inneren Widerstandes erzielt, zugleich wird damit die Möglichkeit geschaffen, Trockengleichrichter mit kleineren Abmessungen als bisher herzustellen. Das Kino-Gleichrichtergerät Jupiter 52 mit dem Regelsatz Iris 52 erhielt eine selbsttragende Blechkonstruktion. Der Regelsatz gestattet die Einstellung des Bogenlampenstromes in weiten Grenzen. Einbaumöglichkeit einer Siebkette für Xenonlampen XBO 1001 ist vorgesehen.

Die Kino-Gleichrichter der Firma FRAKO Kondensatoren- und Apparatebau GmbH, Teningen/Baden, wurden mit einer 70V-Anzapfung für den Betrieb von Xenontampen ausgerüstet. Mit Hilfe einer zusätzlichen Glättungseinrichtung, die zwischen Gleichrichter und Xenonlampe eingeschaltet wird, können Xenonlampen XBO 1001 bzw. XBO 2001 betrieben werden.

Die nach dem Bausteinprinzip zusammengestellten FRAKO-Kino-Gleichrichter können mit Fernsteuerzusätzen ausgestattet werden, deren Regler eine stetige und praktisch verlustlose Regelung des Lampenstromes vom Platz des Vorführers aus ermöglicht.

Die Aufteilung der Gerätetypen ist so gewählt, daß eine Anpassung an alle vorkommenden Betriebsfälle möglich ist. Die Fa. Dr.-Ing. Jovy, Leer/Ostfriesland, zeigte aus ihrem Fabrikationsprogramm mehrere Modelle von Kino-Gleichrichtern, die nach dem Baukastensystem aufgebaut und mit einer nach dem Magnetverstärkerprinzip arbeitenden Lichtsteuerdrossel ausgerüstet sind. Mit dieser Steuerdrossel kann die Lampenstromstärke ferngesteuert werden.

Als größte Gleichrichtereinheit wird ein 12-Phasen-Gleichrichter für 200A für Großtheater und Freilufttheater hergestellt. Für den Betrieb von Xenonlampen wurde ein Spezial-Gleichrichter mit Konstantstromsteuerung entwickelt, der als Gleichrichterelemente Silizium-Dioden enthält. Mit Hilfe einer ferngesteuerten Magnetverstärker-Drossel erhält der Gleichrichter eine Konstantstrom- Charakeristik, die es ermöglicht, den Lichtstrom der Lampe unabhängig von Netzschwankungen und Veränderungen der Brennspannung des Xenonlichtbogens konstant zu halten.

Damit ergibt sich die weitere Möglichkeit, mit Hilfe einer Fotozellen-Meßeinrichtung die Xenonlampe auf konstante Lichtleistung auszuregeln. Der Xenon-Gleichrichter hat infolge der Verwendung von Silizium-Dioden sehr geringe äußere Abmessungen und besitzt einen guten Wirkungsgrad und hohe Temperaturfestigkeit. Eine von Dr.-Ing. Jovy auf der Industrie-Messe gezeigte weitere Neuerung ist ein Verdunkelungs-Stromrichter, der nach dem Magnetverstärkerprinzip aufgebaut ist und ebenfalls Silizium-Dioden besitzt.

Er besticht durch seine einfache Bauart und durch das Fehlen von bewegten und zerbrechlichen Teilen. Der Verdunkler ist für Glühlampen, Leuchtstofflampen und Neonröhren verwendbar und ermöglicht vollkommen flackerfreies Aufhellen und Verdunkeln der Lichtquellen.

Als weitere Spezialfirma für Kino-Gleichrichter zeigte die Fa. Schrieber, Bremen, ihr Fabrikationsprogramm von Bogenlampen-Gleichrichtern mit Selen-Gleichrichtersätzen in Drehstrom-Brückenschaltung mit Fernsteuereinrichtung, darunter den bekannten Schrieber-Doppelgleichrichter mit Verteilerfeld. Alle Gleichrichter lassen sich durch den Einbau von zusätzlichen Teilen für den Betrieb von Xenon-Lampen umstellen, wobei die Strompulsation unter den zulässigen Wert herabgesetzt wird.

Abschließend sei noch auf das Anamorphoten-Programm der Fa. J.D.Möller, Wedel, verwiesen, welche außer den bekannten Anamorphoten für 35mm Film auch solche für 16- und 8mm-Film für Aufnahme und Wiedergabe herstellt und damit dem CinemaScope-Verfahren auch für diese Filmformate Eingang verschafft hat, sowie auf die reichhaltige Schau von Ölfeuerungs-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, die auch für Lichtspieltheater steigende Bedeutung erlangen.

Trotz ihres Umfanges zeigte die Deutsche Industrie-Messe Hannover nur einen kleinen Ausschnitt aus dem kinotechnischen Fabrikationsprogramm. Entscheidende Neuentwicklungen werden erst auf der dm Herbst stattfindenden Photokina in Köln zu sehen sein. -Z-

Bilder

Auswechseln eines Bildfensterlinsen-Einsatzes - (Werkfoto: Askania)

Universal-Einbausatz für Xenon-Kaltlicht-Projektion mit Kaltlicht-Planspiegel eingebaut in das Lampenhaus FH 99 X (Werkfoto: F & H)

Vermittlungsstelle für Filmvorführer (im Mai 1958)

In FV 756 brachten wir auf Veranlassung der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) in Frankfurt/M. einen Hinweis, daß diese Dienststelle auch die Arbeitsvermittlung von Filmvorführern durchführt.

Auf Grund dieses Hinweises haben in der Zwischenzeit viele Vorführer die Vermittlungsstelle in Anspruch genommen, wie uns der Leiter der Zentralstelle mitteilt. Um auch den Vorführern unter unseren Abonnenten, die von dieser Vermittlungsstelle noch keine Kenntnis haben, entsprechenden Aufschluß zu geben, wiederholen wir nachstehend nochmals die wesentlichsten Punkte, die bei der Inanspruchnahme der Arbeitsvermittlung für Filmvorführer zu beachten sind.

Die Vermittlungstätigkeit der ZAV für Filmvorführer (und kaufmännische Angestellte in leitender Stellung der deutschen Filmtheaterwirtschaft) erstreckt sich über das ganze Bundesgebiet und West-Berlin. Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich unmittelbar oder über ihr zuständiges Arbeitsamt sowie über die Fachvermittlungsstelle des Landesarbeitsamtes an die ZAV wenden.

Die Inanspruchnahme der ZAV ist für Arbeitgeber und Arbeitnehmer kostenlos. Bewerber, die nur am Wohnort oder in dessen näherer Umgebung eine Stelle suchen, können bei der Vermittlung durch die ZAV nicht berücksichtigt werden. Für die Vermittlung dieser Bewerber ist das Arbeitsamt des Wohnortes zuständig.

Die überbezirkliche Vermittlungsmöglichkeit durch die ZAV steht allen Bewerbern mit entsprechender fachlicher Vorbildung zur Verfügung, die ohne Beschäftigung sind oder gekündigt haben, bzw. einen Stellenwechsel anstreben. Voraussetzung für die Einleitung von Vermittlungsversuchen ist das Vorhandensein von Bewerbungsunterlagen in möglichst mehrfacher Ausfertigung.

Die hierfür üblichen Vordrucke können bei der ZAV oder beim Arbeitsamt angefordert werden. Es liegt im Interesse der Bewerber, die im Vordruck gestellten Fragen sorgfaltig und erschöpfend zu beantworten und den Bewerbungsvordrucken Zeugnisabschriften vollzählig beizufügen. Den Arbeitgebern der deutschen Filmtheaterwirtschaft wird empfohlen, bei Erteilung von Vermittlungsaufträgen die an die gesuchte Kraft gestellten Anforderungen möglichst genau anzugeben und sich auch zur Lohn- und Wohnraumfrage zu äußern. Je deutlicher die Wünsche des Auftraggebers und die Arbeitsbedingungen erkennbar sind, desto leichter und treffender ist die richtige Auswahl unter den Bewerbern möglich. Anfragen sind zu richten an: Zentralstelle für Arbeitsvermittlung, Frankfurt/Main, Eschersheimer Landstraße 1-7, Tel. 55 04 51. -Z-

Der „Rahmen" des Kinoprogramms - die Pausenmusik (1958)

Der nachfolgende kleine Bericht soll veranschaulichen, wie Pausen- und Untermalungsmusik im Filmtheater richtig, d. h. mit einem guten Wirkungsgrad, eingesetzt werden können.

Kürzlich besuchte ich das Berliner Filmtheater „Atelier am Zoo". Das „Atelier am Zoo" ist ein Großstadtkino mittlerer Größe und liegt als Zweitkino unter dem etwas größeren „UFA-Palast am Zoo" (S. FV 8/1957.) Es war an einem Sonntag, und die Vorstellung ausverkauft. Auf dem Programm stand ein amerikanischer Liebesfilm; die Besucher waren fast alle "pünktlich" erschienen. Wenige Minuten nach Vorstellungsbeginn wurde langsam der Saal bis auf etwa 1/4 der Normallichtstärke verdunkelt und dann klang relativ leise, aber doch gut hörbar hinter dem Vorhang Musik hervor; Musik vom amerikanischen Orchester Jackie Gleason gespielt, die dem Hauptfilm durchaus angepaßt war, nicht aufdringlich wirkte und trotzdem erreichte, daß das Papiergeknister und selbst die Gespräche aufhörten.

Nach etwa 3 bis 4 Minuten, d.h. ca. 1 1/2 Musikstücken, ging dann langsam der Vorhang auf und das Werbeprogramm begann. Jetzt war das Publikum wirklich auf die Werbedia-Vorführung konzentriert. Die Untermalungsmusik war nun eine andere, weniger dezente, aber doch auch nicht aufdringliche Wiedergabe von Schallplatten.

Erst in den Vorhangpausen klang, durch langsames Aufblenden gleichsam aus dem Hintergrund kommend, die Musik der Einleitungs-Langspielplatte wieder auf. Das ganze Vorprogramm erhielt so - und das war das besonders nette daran - einen geschlossenen Rahmen und die relativ lang gehaltenen Vorhangpausen zwischen den einzelnen Teilen der Vorstellung gaben dem Besucher die Möglichkeit, sich immer wieder auf das Folgende: Kulturfilm, Wochenschau, Trailer zu konzentrieren.

Auch zum Abschluß der Vorstellung war noch einmal die erwähnte Langspielplatte aufgelegt worden und man verließ so schließlich die Vorstellung mit dem Gefühl, daß hier ein Vorführer wirkte, der sich über die Ausgestaltung des gesamten Kinoprogramms Gedanken macht und nicht lediglich nur die technische Anlage bedient.

Die harmonisch gestaltete Vorstellung ließ ganz von selbst den Gedanken aufkommen, wertvolle Filme auch in Zukunft in diesem Kino zu sehen und selbst eine etwas längere Anfahrt nicht zu scheuen.

Mögen hier nun abschließend einige Schallplatten aufgeführt sein, die sich als Langspielplatten ebenfalls zu einem Einsatz als „Rahmenmusik" eignen würden.

- Tonight at Midnight Coral CRL 57 015 (33)

- Jackie Gleason Presents Velvet Brass Electrola W-859 (33)

- The new Glenn Miller Orchestra RCA LPM 1522 C (33)

- Intermezzo in Sweet Polydor 45 071 LPH (33)

- Zur Cocktailstunde III Philips P 10 241 (33)

Eine gute Einsatzmöglichkeit in der Filmtheaterwerbung bieten die jetzt mehr und mehr von der Plattenindustrie aufgelegten Potpourris mit Filmmelodien. Als letzte Neuerscheinungen seien erwähnt:

- Hollywood Revue Concert Hall P 9007 (33)

- Tonfilm, Tanz und tausend Schlager Electrola WDLP 522 (33)

- Unvergeßliche Melodien von Irving Berlin Teldec LF 1168 (33)

- Glenn Miller RCA LPM 9801-D; EPA 148; Electrola auf verschied. Nummern

- Die große Film-Musikparade Polydor 45 108 (33).

Die Reihe der Filme mit Jazzmusik der bekanntesten Interpreten scheint sich in verstärktem Maße fortzusetzen. Nach der Glenn-Miller-, Benny-Goodman- und „Satchmo"-Story wird jetzt in Amerika ein neuer Film dieser Art „St. Louis Blues" gedreht. Wer sich daher einmal intensiver mit dem Thema Jazz beschäftigen will - für eine gute Werbung ist immer ein Wissen um die im Film behandelten Themen wichtig und von Vorteil -, dem seien die Platten Guide to Jazz (RCA LPM 1393) und Neger Spirituals (Concert Hall MMS 164) empfohlen. R- H. K.

Hugo Wolf - vom Filmvorführer zum Theaterleiter (April 1958)

Am 28. April 1958 konnte der Geschäftsführer des „Museum-Filmkunst-Theater" in Nürnberg, Hugo Wolf, das Jubiläum seiner 15jährigen Zugehörigkeit zur Filmbranche und gleichzeitig seinen 32. Geburtstag festlich begehen. Mit vergnügtem Schmunzeln erinnert sich der Jubilar noch an die ersten Schritte seiner kinotechnischen Laufbahn: Vorführerlehrling, und „Mädchen für alles" der „Filmschau" in Treuen (Vogtland). Stets lernbegierig und an allen technisch und kommerziellen Fragen interessiert, durfte er, kaum 17 Jahre alt, mit Ausnahmegenehmigung der damaligen Reichsfilmkammer bereits die Vorführerprüfung in Karlsbad ablegen. Dann stand er als Alleinvorführer bis Oktober 1943 in der Kabine der „Filmschau", legte in dieser Zeit auch die Kaufmannsgehilfenprüfung ab, bis die Einberufung zur Wehrmacht seine Vorführtätigkeit unterbrach.

Verwundet, mit dem EK I ausgezeichnet, teilte er 1945 das Los aller Kriegsgefangenen, übersiedelte nach seiner Entlassung nach Nürnberg und stand bald darauf wieder an den Projektoren des „Burg-Theaters" und des Lu-Li, bis er, geschätzt ob seiner technischen Kenntnisse, als Chefvorführer in die Dienste der Museum-Lichtspiele trat. Mit der „Goldenen Philips-Ehrennadel" geehrt, wurde ihm im Oktober 1957 die Geschäftsleitung des Theaters übertragen. Von nun ab galt sein Streben der Pflege und Förderung des guten, künstlerischen Films, das seine Krönung in der Aufnahme des heutigen „Museum-Filmkunst-Theaters" in die Gilde Deutscher Filmkunst-Theater fand. Damit wurde der 28. April 1958 zu einem Meilenstein auf dem Berufsweg des einstigen Filmverführers und zahlreiche Glückwünsche aus Verleiher- und Kollegenkreisen zeugten von der Wertschätzung und Beliebtheit des Jubilars, dem auch „Der Filmvorführer" noch nachträglich herzlichst gratuliert.