Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 1 - 1954 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

Die Titel-Seite von Heft 4 / 1954

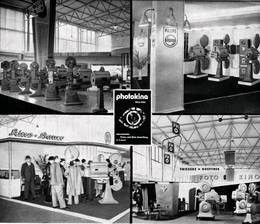

"PHOTOKINA 1954"

Die diesjährige Photokina war eine eindrucksvolle Schau der Vielseitigkeit und zeigte anschaulich den gegenwärtigen Stand und die Entwicklung der kinotechnischen Industrie. Wir haben die Stände der vier bekanntesten deutschen Firmen auf der Photokina herausgegriffen, von denen zwei Unternehmen in Baden-Württemberg produzieren. Damit stand auch unser Land als wichtige Produktionsstätte der kinotechnischen Industrie im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.

.

"photokina" - Eine Ausstellung mit internationalem Gepräge

Nach einer Pause von zwei Jahren, in denen die technische Entwicklung stetig fortgeschritten ist, wurde in diesem Jahre (1954) wieder die Photokina in Köln veranstaltet. Diese große Ausstellung der photographischen Industrie, die wahrhaft internationales Gepräge hatte (neben den deutschen Firmen hatten mehr als hundert ausländische Firmen aus 12 Ländern ausgestellt), stand unter der Schirmherrschaft von Bundespräsident Prof. Heuss.

Neben zahlreichen Ehrengästen konnte schon in den ersten Tagen nach Ausstellungseröffnung reges Interesse bei den Theaterbesitzern aller Länder notiert werden. Letztere Tatsache erscheint besonders erfreulich, da es sich gerade bei ihnen um den Personenkreis handelt, für den die Ausstellung eigentlich gedacht war.

Von diesen Besuchern wurde einmütig festgestellt, daß sie sich noch niemals so umfassend über den Stand der in- und ausländischen kinotechnischen Entwicklung orientieren konnte wie auf der „Photokina 1954". Technische Sensationen fehlten nicht, denn es wurden nicht nur neue Projektoren (Zeiss-Ikon und Frieseke & Höpfner), sondern auch allerlei verbesserte Zubehörteile gezeigt.

Die neuen Kino-Projektoren 1954

.

Die neue ERNEMANN VIII Kinomaschine

Dieses neue Modell von Zeiss Ikon ist die ideale Maschine für kleine und mittlere Theater. Neuartig ist der Antrieb, der frontal über einen Zahnriemen durch den unterhalb des Werkes elastisch-gelagerten Motor angetrieben wird. Durch eine handliche Einstellmöglichkeit können die Filmrollen verschiedenen Durchmessers einwandfrei aufgespult werden.

Die Bedienung der ERNEMANN VIII ist äußerst bequem. Zwei versetzte Andruckwalzen in der Kanalmitte verhindern eine seitliche Filmpendelung im Filmkanal. Durch je ein paar Andruckrollen wird der Film zu Anfang und Ende des Kanals geführt. Andruckgabel der Schalttrommel ist jedoch getrennt von der Filmtür zu betätigen. Bei Betätigung eines Druckknopfes springt die Filmtür mit dem Objektivträger seitlich auf und so kann mit großer Leichtigkeit das Filmband eingelegt werden.

Das besondere Tongerät, das mit der ERNEMANN VIII geliefert wird, unterscheidet sich von den bereits bekannten ERNOPHON-Tongeräten lediglich durch die Tonbahn; diese Tonbahn rotiert zwar wie üblich, aber jetzt liegt der ganze Film auf. Die Photozelle ist als Steckzelle konstruiert und reicht bis in das Innere der Tonbahn.

Für modernisierte Lichtspieltheater mit weniger als 500 Plätzen stellt diese neue E VIII einen Ersatz für überaltete Maschinen dar. Diese kleinen Theater haben so auch die Möglichkeit, neben der Magnetton-Wiedergabe auch Vorführungen von CinemaScope und 3D-Filmen erfolgreich durchzuführen, was einen äußerst wichtigen Gesichtspunkt bei dieser Neukonstruktion von Zeiss Ikon darstellt. Außerdem gestattet die ERNE-MANN VIII in Verbindung mit der neuen IKOSOL II-Lampe auch die Verwendung eines Wabenkondensors.

Im übrigen zeigte der Stand von Zeiss Ikon die bekannten Bildton-Maschinen und Verstärker- und Lautsprecherkombinationen. Als Neuerung ist hierbei noch der DOMINAR M II für eine Leistung von 2 x 25 W anzusprechen. Nach längeren Erprobungen in einem Lichtspieltheater wurde außerdem mitgeteilt, daß man nunmehr mit der Einführung einer XENON-Lichtquelle für mittlere und kleine Theater rechnen kann. Danach entfiele der Zwang, beim Abspielen von CinemaScope-Filmen nach dem Warner-Verfahren die ausschließliche Verwendung der Centfox-Bildwand.

Die neue FH 99 Kinomaschine

Auch Frieseke & Höpfner hatte auf der Photokina mit dem neuen Tonfilmprojektor FH 99, eine Blockmaschine für Normalfilm-, Panorama-, Cinemascope- und Plastorama-Wiedergabe eine Sensation zu bieten. Schon in ihrer äußeren Form ist diese Maschine sehr ansprechend.

Sie besitzt 1800m Feuerschutztrommeln und bei Bedarf gekapseltes Projektorwerk mit Licht- und Magnettongerät, angeflanschten Motor und unmittelbar am Projektorkopf angeflanschtes Lampenhaus mit einem überdimensionalen Spiegel von 540mm Durchmesser. Damit ist selbst bei großen Freilicht-Theatern eine einwandfreie Ausleuchtung der Bildwand zu erzielen.

Außerdem soll mit diesem Spiegel ein Reinkohlenbetrieb dort noch möglich sein, wo man bei kleineren Spiegeln bereits mit Becklicht fahren müßte. Durch eine Wasserkühlung in der Lampenvorderwand sowie im Bildfenster wird die zu erwartende große Wärmeentwicklung kompensiert.

Der Motor zum Nachschub der Kohlen ist außerhalb des Lampenhauses angebracht, auch die Lampenspindeln sind, um sie vor einer Verschmutzung zu schützen, seitlich angebaut. Weiterhin verfügt die Maschine über zentralen Antrieb, zentrale Bildverstellung und vollautomatischen Schleifenausgleich.

Auch äußerlich macht der neue Projektor 99 einen ansprechenden Eindruck, er war in pastellgrünem Hammerschlaglack, der sich gut von den blanken Teilen des Werkes abhebt, auf der Ausstellung zu sehen. Über vier Druckknopftasten erfolgt die Bedienung der Maschine automatisch.

Im übrigen hatte Frieseke & Höpfner die schon bekannten Projektoren FH 66 und FH 77 mit kleinen Verbesserungen ausgestellt.

.

Die »HI 110« von Kino-Bauer

Großes Interesse erregte auf dem Stand von der Firma Eugen Bauer, Stuttg.-Untertürkheim, die neue Hochleistungslampe HI 110 (HI steht für Hoch-Intensitäts-Lampe). Sie ist mit asphärischem Spiegel von 356 mm Durchmesser aus hitzebeständigem Spezialglas besonders zu erwähnen und besitzt die horizontale Kohlenstellung und ist für eine Belastung von 110 A vorgesehen.

Die Lampe wurde so gebaut, daß der Vorführer die Kohlestifte, speziell die Pluskohle, nur einmal einspannen muß, die dann bis auf den unvermeidlichen Rest abbrennen kann. Dies ist besonders wichtig für die erhöhten Anforde-i rungen der modernen Bild- und Tonverfahren. Die Lampe ermöglicht die Verwendung von Pluskohle bis zu 450 mm Länge und wird zur Ausleuchtung von CinemaScope-Bildwänden bis 20m Breite verwendet. Sie kann aber auch auf die Ausleuchtung kleinerer Bildbreiten eingestellt werden. Besondere Vorzüge der Lampe sind, daß sämtliche Bedienungsgriffe von außenher betätigt werden können.

Der bekannte Schmalfilmprojektor der Firma Bauer Selecton II O war auch auf dem Bauer-Stand auf der Photokina zu finden. Neu an diesem Schmalfilmprojektor sind die 1500m Spulen, mit denen er nun geliefert wird.

Außerdem kann der Selecton II O wie auch der bekannte Pantoson mit zusätzlicher Magnettoneinrichtung geliefert werden, so daß er auch für SD-Vorführungen geeignet ist. Der Pantoson kann zur Magnettonaufnahme und Wiedergabe, sowie für den Betrieb mit 16 und 24 Bildern/sec. verwendet werden.

.

Das Neueste von Philips .....

Auf ihrem eindrucksvollen Stand in Halle IV zeigte die Deutsche Philips G.m.b.H. das gesamte Projektorenprogramm für Normal- und Schmalfilm mit den dazugehörigen Verstärker- und Lautsprecherkombinationen. Im großen Kongreß-Saal wurden außerdem die Spezialausführungen für Breitwand- und Plastoramaprojektion und Stereophonie praktisch vorgeführt und erregten großes Interesse.

Außerdem hatte man Gelegenheit, den neuesten Philips-Fernsehprojektor „Mammut" in Betrieb zu sehen. In Halle III war ein vielbewunderter Philips-Stand aufgebaut, der durch seine originelle Aufmachung viele Besucher anzog. Auch hier wurde das Publikum über das umfangreiche Philips-Fabrikationsprogramm der Kino-Projektionslampen unterrichtet.

. . . und von Siemens-Klangfilm

Auch die Firma Siemens-Klangfilm hatte auf der Photokina verschiedene Neuerungen auf dem Ton-Aufnahme-und -Wiedergabe-Gebiet aufzuweisen. Besondere Beachtung fand ein neuer Tonfilm-Aufnahmewagen mit allen technischen Einrichtungen, die für die Tonaufnahme bei der Herstellung von Tonfilmen, vor allem bei Außenaufnahmen notwendig sind.

Außerdem fand das neue 6 x 1-Kanal-Misch- und Regelpult mit sechs umschaltbaren Eingängen und das 4 x 1-Kanal-Misch- und Regelpult, die einzeln oder zusammengeschaltet vielseitige Verwendungsmöglichkeiten bieten, größte Beachtung. Auch der Stand der Siemens-Klangfilm war sehr repräsentativ und zeigte u. a. das Klangfilm-Stereocord-Aufnahmegerät für vierspurigen Magnettonfilm zur stereophonen Tonaufzeichnung, wie sie bei CinemaScope- und Plastoramafilmen benutzt wird.

Also auch Siemens-Klangfilm stand hier besonders unter dem Zeichen der neuen Verfahren, ob es sich nun um Aufnahmeoder Wiedergabe wie CinemaScope oder Plastorama bezieht.

Auch auf dem Gebiet des Schmalfilms hat sich Siemens-Klangfilm der Umstellung seiner Schmalfilmgeräte auf Magnetton angenommen und zeigte den Siemens-Projektor P 2000 mit Verstärker- und Magnettonzusatz in verschiedenen Ausführungen.

.

Kino-Zubehör (nur eine Position)

.

Das SAF-Fabrikationsprogramm

Auf dem Stand der SAF war aus dem Gesamtprogramm ein Ausschnitt zu sehen, der die bekannten Selengleichrichter-Geräte für Bogenlampenspeisung und für Lichtton-Geräte umfaßt, die für den Bogenlampenbetrieb Geräte für 50, 80 und 150 A mit Regelgerät vorsieht. SAF baut ausschließlich Trockengleichrichter und vielleicht interessiert es unsere Leser, daß die Firma seit 1945 mehr als 2500 Bogenlampen-Gleichrichter geliefert hat.

Eine Schau großer Vielseitigkeit

Bei der Vielseitigkeit der diesjährigen „Photokina" erscheint es unmöglich, alle gezeigten Neuerungen in einem Bericht anzuführen. Wir haben uns bemüht, das Wesentliche herauszugreifen, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen. Um aber unseren Lesern alle technischen Neuerungen, die

auf der Ausstellung gezeigt wurden, nahezubringen, werden wir im Laufe der Zeit auf die neuen Erzeugnisse der einzelnen Firmen ausführlich in den folgenden Ausgaben unseres Informationsblattes „Der Filmvorführer" eingehen.

Abschließend kann man nur noch erfreut feststellen, welches rege Interesse diese interessante Schau, die so vielseitig wie selten gestaltet war, in allen Fachkreisen ausgelöst hat und unter diesem Aspekt kann die „Photokina 1954" als ein großer Erfolg kinotechnischer Entwicklung gewertet werden.

Der Sicherheitsfilm

In Heft 2 / 1954 haben wir schon darauf hingewiesen, daß der Sicherheitsfilm gegenüber dem Nitrofilm Vorteile aufweist und letzteren verdrängen wird. In Bälde werden wir hören, daß nach dem Gesetz für Vorführkopien nur noch Sicherheitsmaterial verwendet werden darf und ab einer bestimmten Frist auch die alten Reprisen auf Nitrobasis nicht mehr ausgeliehen werden dürfen.

Das bedeutet für Sie, Herr Vorführer, daß Sie an Ihren Projektoren baldmöglichst die Schaltrollen auswechseln müssen gegen solche, die im Durchmesser größer sind. Dies ist nötig, weil der Sicherheitsfilm nicht mehr schrumpft, also der Abstand von Perforationsloch zu Perforationsloch, der laut Norm 4,75 mm ist, konstant bleibt. Dieses Abstandsmaß hatte man auch schon beim Nitrofilm.

Da dieser aber bekanntlich bis zu 1,5% schrumpft, mußte die Veränderung des Filmstreifens bei der Formgebung bzw. im Durchmesser der Schaltrolle schon berücksichtigt werden, d. h. mit anderen Worten, wenn Sie also einen Sicherheitsfilm mit der alten Schaltrolle vorführen, so kann es möglich sein, daß der Abstand von Zahnflanke zu Zahnflanke an der Schaltrolle enger ist als der Abstand von Perforations des Sicherheitsfilm angeschlagen wird.

Die Vor- und Nachwickelrollen können aber unverändert beibehalten werden.

Daß dies nicht selten ist, berichten die Filmverleih-Gesellschaften immer wieder. Auch die Rohfilmfabriken fordern die Projektorenhersteller und Kinofachhändler auf, dafür Sorge zu tragen, daß nicht durch Säumigkeit größere Schäden entstehen.

Wenn wir gelegentlich von dieser Seite hören, daß das Filmmaterial, das jährlich für Vorführkopien verbraucht wird, etwa 28 Millionen DM kostet, so können wir leicht ermessen, wie groß der Schaden werden kann, den wir durch Mißachtung dieses Hinweises anrichten können. Wir wollen deshalb auch hier einmal darauf hinweisen, um Sie und Ihren Chef vor Unannehmlichkeiten zu schützen.

.

Betrachtungen zur Lage der Kinotechnik

.

Neue Entwicklungen auf dem Gebiete der Kinotechnik

Seit etwa zwei Jahren sind auf dem Gebiete der Kinotechnik neue Entwicklungen festzustellen. Es macht nicht den Eindruck, als ob diese Arbeiten abgeschlossen sind. Sie lassen sich zwar nicht vergleichen mit jenen tiefgreifenden Umwandlungen, welche die Einführung des Tonfilms mit sich brachte.

Sie sind auch hinsichtlich der Einführung nicht so zwingend, wie es seinerzeit der Tonfilm war, der nach kurzem Meinungskampf auf der ganzen Linie Sieger blieb. Aber die neuen Entwicklungen dürfen nicht übersehen werden. Sie geben der Filmherstellung neue Möglichkeiten und Ausdrucksmittel. In welchem Umfange davon Gebrauch gemacht wird, ist eine Sache für sich.

Aber genau so, wie die Technik beim Rundfunk und beim Fernsehen die Grundlage für neue, auch künstlerisch wertvolle Ausdrucksformen geschaffen hat, so können die neuen kinotechnischen Mittel erheblichen Einfluß auf die Gestaltung und Wiedergabe der Filme nehmen. Psychologische Überlegungen spielen dabei keine geringe Rolle.

Funk und Fernsehen sind Einzelerlebnisse, allenfalls im kleinen Kreis der Familie, der Film aber ist ein Gemeinschaftserlebnis mit ganz anderen Grundlagen. Übrigens kann das Fernsehen keineswegs auf den Film verzichten. Man kann ja z. B. bei einer Direkt-Sendung nicht eine Landschaft, in der sich ein Teil der Handlung abspielt, in das Fernsehatelier bringen, und man braucht den Film zwingend (aus wirtschaftlichen Gründen), wenn eine solche Sendung wiederholt werden soll. So gesehen wird die Fernseh-Wiedergabe eigentlich nichts anderes als eine von der herkömmlichen Art abweichende Form der Filmprojektion.

Das Fernsehen - ein Alpdruck ?

Das Fernsehen ist mitunter für das Filmwesen so etwas wie ein Alpdruck. Dabei sollte jedoch beachtet werden, daß sich technische Neuerungen beim Film viel leichter einführen lassen als beim Fernsehen.

Es ist z. B. der Kinomaschine ganz gleichgültig, ob sie einen Schwarzweiß-Film oder einen Farbfilm vorführt, dem Fernsehen dagegen nicht. Die Umstellung auf breite Schirmbilder beim Film macht keine erheblichen projektionstechnischen Schwierigkeiten, beim Fernsehen müßte wegen der eindeutigen Abmessungen des Schirmes des Fernsehrohres die Bildhöhe reduziert werden - und das darf nicht sein, weil das Breitbild nur dann Sinn hat, wenn die Bildhöhe erhalten bleibt.

Es lassen sich noch manche Beispiele bringen; der Kern aller Überlegungen ist, daß technische Umstellungen beim Filmtheater nur einige tausende Einheiten umfassen, beim Fernsehen dagegen Hunderttausende oder Millionen von Einheiten, deren Umstellung oder Austausch erheblich schwieriger ist.

Nichts gegen das Fernsehen.

Es ist nun einmal da und wird auch in Deutschland die gleiche Bedeutung erlangen wie in anderen, in dieser Hinsicht höher entwickelten Ländern. - Was wir vom Film voraushaben und tun müssen, ist folgendes:

Wir haben, zumindest in großen und mittleren Städten, durch die entsprechende Anzahl von Theatern die Auswahl unter mehreren Programmen und nicht, wie z. Zt. beim Fernsehen, nur ein Programm auf einem Kanal. Wir müssen aber anerkennen, daß Funk und Fernsehen technisch und gestaltungsmäßig unerhört viel geschaffen haben und daß wir von der Kinematographie in dieser Richtung etwas tun sollten, auch dann, wenn es unbequem ist und Investitionen erfordert, wobei wegen der Investitionen die steuerliche Belastung und die „Vergnügungssteuer" keineswegs als überaus hinderndes Moment übersehen werden darf und den Unternehmer vor besondere Probleme stellt.

Die Beständigkeit beim Film

Im Grunde genommen waren die Dinge eigentlich sehr beständig. Um die Jahrhundertwende entstanden die ersten „Kinos"; der Stummfilm dominierte bis etwa 1929. Die Maschinen der Spitzenfirmen hatten und haben eine erstaunliche Lebensdauer und arbeiten 20 Jahre und mehr. - Der Tonfilm

machte die Maschinen nicht wertlos, denn durch „Lichttongeräte" und Anschaffung von Verstärkern und Lautsprechern ließen sich die Stummfilmgeräte auf Tonfilm umstellen.

Auch der Farbfilm brachte keine grundsätzlichen Umänderungen; vielleicht, daß in diesem oder jenen Falle bessere Lampen angeschafft werden mußten. Der genormte Film von 35mm Breite blieb durch alle Zeiten.

Das ist verständlich, denn Kameras, Entwicklungs- und Kopiermaschinen, Projektoren, sie alle waren und sind auf 35mm Film eingerichtet.

Etwa 1930 versuchte eine amerikanische Firma, den 65mm breiten Film im Seitenverhältnis 1:2,0 einzuführen, also der erste Versuch des „Breitbildes". Ernemann- Zeiss Ikon bauten damals auf Anforderung einige hundert solcher Projektoren; sie kamen der organisatorischen Schwierigkeiten wegen nicht zum Einsatz.

Mitte der 1930er Jahre entwickelte Prof. Chretien-Paris, nach den Untersuchungen und Berechnungen von Prof. Dr. Abbe und Dr. Rudolph (Carl Zeiss), ein anamorphotisches Verfahren der Breitbildprojektion.

Es konnte sich nicht einführen. Es fehlte nicht an Versuchen, vor dem Kriege die Stereoskopie und auch die Stereophonie zu starten. Es blieb bei einigen Probevorführungen. Die Technik war also nicht müde, sie ließ es nicht an der Grundlagenforschung und den entsprechenden Versuchen fehlen.

Die erste Krise im Filmwesen etwa 1952

Die Nachkriegszeit brachte etwa 1952 im Filmwesen eine Krise, oder man hielt diese Zeit für eine Krise - das läßt sich im einzelnen nicht immer genau feststellen und ist auch in Bezug auf die Auswirkung gleich.

Es ist nicht Aufgabe dieser Betrachtungen, die Hintergründe dieser Krise zu untersuchen. Jedenfalls glaubte man, ihr mit technischen Mitteln aufgrund früherer Arbeiten begegnen zu können.

- Anmerkung : Mehr über den Niedergang der Kinos und des Kinofilms finden Sie hier.

Zuerst versuchte man es mit der Stereoskopie, mit dem 3D-Film, also mit der zusätzlichen dritten Dimension, der Tiefe. Wir erinnern uns noch an den ersten Film dieser Art, der aus USA zu uns kam, nämlich „Bwana, der Teufel".

Eine Anzahl anderer Filme folgten. Sie waren - im ganzen gesehen - kein großer Erfolg, weder technisch, noch wirtschaftlich oder künstlerisch. Man sagte, daß es an den Brillen mit den Polarisationsfiltern liege, die den Zuschauer stören. Das kann nur bedingt stimmen. Es gibt immerhin eine ganze Anzahl von Brillenträgern, die sich an die „optische Bewaffnung" gewöhnt haben. Es gibt weiterhin viele Menschen, die Sonnenbrillen tragen, teils, weil das Sonnenlicht wirklich gedämpft werden muß, teils, weil man glaubt, es dämpfen zu müssen.

Die wirklichen Gründe dafür, daß diese Filme nur vorübergehend auf dem Spielplan erschienen, sind wahrscheinlich folgende:

Autoren und Regisseure konnten mangels Erfahrung die dritte Dimension nicht von Anfang an in ihrer dramatischen Wirkung beherrschen. Mit „Gags" allein kann man auf die Dauer nicht arbeiten. Natürlich kann man lernen. Wenn aber keine laufende Fortsetzung da ist, wenn nur gelegentlich weitere 3D-Filme gedreht werden, kann man das Gelernte nicht anwenden.

Der 3D-Film kam zu uns als Zweiband-Film. Zwei Maschinen müssen synchron starten und laufen. Das bedingt gute Gleichlaufeinrichtungen. Die beiden Filme müssen identisch bleiben. Wenn aus einem Teilbildstreifen infolge Filmbeschädigungen etwas herausgeschnitten werden muß, so ist es erforderlich, aus dem anderen Teilbildstreifen die gleichen Bilder zu entfernen. Hierzu fehlten die technischen Einrichtungen. Es gibt Vorführer, die manche Nachtstunde opfern mußten, um die beiden Teilbildstreifen abzugleichen.

Wir hatten in Deutschland keine billigen Kaufbrillen. Der Betrieb mit

Leihbrillen ist umständlich; außerdem erhöhen sie den Eintrittspreis um die Leihgebühr für die Brille. Manche Besucher haben Hemmungen, Leihbrillen zu verwenden.

Die für die Projektion mit polarisiertem Licht erforderlichen metallisierten Bildschirme waren nicht gekrümmt. Infolgedessen war die Lichtverteilung nach den Seiten schlecht.

Zusammenfassung :

Also: Wegen organisatorischer Schwierigkeiten und nicht restloser Ausschöpfung der technischen Möglichkeiten waren die Darbietungen oft schlechter als sie zu sein brauchten.

Nun gibt es zwar neben dem Zweiband-Stereofilm noch das vor 20 Jahren von Zeiss-Ikon entwickelte Einband-System. Die Zweibandfilme lassen sich natürlich grundsätzlich durch Umkopieren auf das Einband-System übertragen.

Der Einband-Stereofilm System Zeiss Ikon läßt sich wie jeder gewöhnliche Film handhaben und braucht lediglich zur Strahlenteilung einen Objektiv-Vorsatz. Da beim Einbandfilm eine Lichtquelle zwei Teilbilder ausleuchten muß, so ist die Schirmbildbreite mit etwa 5m begrenzt. Sehr viele deutsche Theater haben keine breiteren Schirmbilder und hätten sich dieses Verfahrens bedienen können. - Die Zweibandfilme wurden aber nicht auf Einband umkopiert. Man kann verschiedene Vermutungen haben, weshalb das nicht geschehen ist. Da wir jedoch über Kinotechnik sprechen, so kann nur festgestellt werden, daß die Technik auch für die mittleren und kleinen Theater die Mittel für den einfach zu handhabenden Stereo-Einbandfilm bereitgestellt hat.

Dann kam Cinemascope.

Mr. Skouras (20th Century-Fox) erinnerte sich der Arbeiten von Prof. Chretien.

Er hatte den Unternehmermut, das Verfahren neu zu starten. Er schuf das Breitbild im Seitenverhältnis 1:2,55, also z. B. den Bildschirm 5 x 12,5m.

Das 1897 von Carl Zeiss bzw. Prof. Dr. Abbe und Dr. Rudolph angegebene anamorphotische Verfahren feierte seine Auferstehung. Die Bilder werden bekanntlich bei der Aufnahme seitlich zusammengepreßt und bei der Wiedergabe entzerrt; es kann also beim Filmeinzelbild die volle Bildhöhe ausgenutzt werden unter Weiterverwendung des üblichen Normalfilms von 35mm Breite, so daß alle vorhandenen Geräte, wie Kameras, Entwicklungseinrichtungen und Projektoren benutzbar sind.

Die Fortschaltlöcher sind allerdings schmaler gegenüber dem Normalfilm; es mußte Platz gewonnen werden, um das Bild 18,16 x 23,16mm und vier magnetischen Tonspuren unterzubringen.

Es ist also notwendig, die Zahnrollen gegen solche mit schmaleren Zähnen auszuwechseln, was sich ja leicht durchführen läßt. Vielleicht hätte sich das bei einem Einzelbild von 16,5 x 21,0mm vermeiden lassen, andererseits liegt in der Notwendigkeit des Austausche der Zahnrollen eine gewisse Zwangsläufigkeit; die CinemaScope-Zahnrollen müssen nämlich aus antimagnetischem Material bestehen und werden nur aus solchem hergestellt, so daß in der Praxis keine Verwechslungen möglich sind, welche die magnetische Tonaufzeichnung gefährden könnten. -

Die Anamorphote werden vor dem Projektionsobjektiv angebracht und passen für alle Brennweiten. Sie entzerren, wie gesagt, in der Breite, während die

Höhe unbeeinflußt bleibt.

Das Einzelbild auf dem Film hat die Größe 18,16 x 23,16mm, also das Seitenverhältnis 1:1,275. Hat der anamorphotische Objektivvorsatz den „Dehnungsfaktor" 2,0, so wird das Seitenverhältnis auf dem Bildschirm 1:2,55.

Würde man auf die Anamorphote verzichten, um Breitbilder 1:2,55 zu projizieren, so dürfte das Einzelbild bei 23,16 mm Breite nur 9,08 mm hoch sein; es würde also nur die Hälfte der möglichen Bildhöhe ausgenutzt.

Außerdem ist die Wirtschaftlichkeit der Lichtausnutzung im Bildfenster des langgestreckten Formates wegen sehr ungünstig. Sind auch die Voraussetzungen hinsichtlich der Auflösung bei der anamorphotischen Projektion günstiger als bei der reinen Breitbildprojektion nur mit Objektiv, so müssen dennoch nur erstklassige Objektive verwendet werden, wahrscheinlich in Zukunft bessere, als bisher üblich.

Neue Überlegungen hinsichtlich der Bildschirme

Die breiten Schirmbilder erforderten auch neue Überlegungen hinsichtlich der Bildschirme. Bei weißen Schirmen kann man wohl theoretisch durch größere Stromstärke für eine ausreichend helle Beleuchtung von mindestens 100 Apostilb sorgen, vorausgesetzt, daß Lampen und Gleichrichter diese Belastung vertragen.

Andererseits stellt die Erwärmung des Filmes eine Grenze wegen der Gefahr der Verwölbung; die vier Magnettonspuren würden dann nicht mehr auf den Tonköpfen aufliegen mit dem Ergebnis eines schlechten Tones. -

In der Regel wird man eine metallisierte Wand verwenden, schon mit Rücksicht auf die immerhin mögliche Projektion von Stereofilmen mit polarisiertem Licht. Solche Wände haben in der besten Ausführung den Leuchtdichtefaktor 1:2,0, sind also doppelt „so hell" wie weiße Wände, so daß mit etwa der gleichen Stromstärke gearbeitet werden kann wie bei Normalfilm.

Es ist bekannt, daß die metallisierten Bildschirme seit einiger Zeit seitlich gekrümmt im Radius der Projektionsentfernung montiert werden. Das geschieht deshalb, um den Lichtabfall nach dem Rande zu vermeiden, nicht etwa, um durch die Krümmung eine Art plastischer Wirkung zu erzielen.

Centfox hat aber außer dem anamorphotischen Breitbild noch etwas anderes gestartet: Die Stereophonie! Man hat schon Anfang der 1930er Jahre auch in Deutschland Versuche in dieser Richtung nach dem Zweikanal-Verfahren mit zwei Lichttonspuren gemacht, die aber keinen Eingang in die Praxis fanden.

Beim bisher ausschließlich üblichen Seitenverhältnis 1:1,37 könnte man wohl mit zwei Kanälen, also auch zwei Lautsprechern, auskommen, beim Seitenverhältnis 1:2,55 braucht man jedoch drei Kanäle, also drei Lautsprecher hinter dem Bildschirm.

Außerdem ist bei Cinemascope noch ein vierter Kanal für die sog. Effekttonspur vorgesehen, für die im Saal verteilten kleinen Lautsprecher. - Mit dieser tontechnischen Einrichtung konnte eine bisher unerreichte Tönfülle dargestellt werden und der Magnetton fand nunmehr Eingang in das Theater mit allen seinen Vorzügen, wie vergrößerter Frequenzumfang und erweiterte Dynamik, sowie Freiheit von Störgeräuschen, die im Tonstreifen ihren Ausgang haben.

.

- Anmerkung : Der Autor dieses Artikels hatte den Unterschied zwischen Stereophonie und Tonqualilität (hier Tonfülle genannt) noch nicht verstanden.

.

Die Seitenverhältnisse bzw. Bildfenstergrößen

Nebenher läuft die Projektion von Breitbildern mittels kurzbrennweitiger Objektive, ausgehend von der Überlegung, daß bei den noch üblichen Filmen im Seitenverhältnis 1:1,37 der obere und untere Teil nicht immer wichtigen Bildinhalt aufweisen. Wird die Bildfenstermaske in der Höhe verkleinert unter Beibehaltung der Breite von 20,9mm, so entsteht ein anderes Seitenverhältnis.

Wie weit man die Bildfensterhöhe reduzieren kann, ist vom Film abhängig; die meisten der gegenwärtig vorhandenen Filme gehen ja grundsätzlich vom Seitenverhältnis 1:1,37, also 15,2 x 20,9mm, aus.

So sind folgende Seitenverhältnisse bzw. Bildfenstergrößen entstanden:

- 1:1,66 = 12,6 X 20,9 mm

- 1:1,75 = 11,9 X 20,9 mm

- 1:1,85 = 11,3 X 20,9 mm

- 1:2,0 = 10,5 X 20,9 mm

wobei letztere Größe wohl nur theoretischen Wert hat, wenn nicht schon bei der Aufnahme Rücksicht auf dieses Seitenverhältnis genommen wurde. - Technisch ergibt sich, daß die Bildhöhe auf dem Schirm nicht verändert werden darf.

Beispiele

Angenommen, das Normalfilmbild auf dem Schirm ist 3,65 x 5,00m groß. Nun soll im Verhältnis 1:1,75 projiziert werden. Man darf dann nicht die ursprüngliche Bildbreite 5,00m beibehalten und die Bildhöhe auf 2,85 m herabsetzen.

Zwar ist das auch ein „Breitbild", aber es ist zu klein, es wirkt wie ein „Sehschlitz", etwa wie in einem Panzer. Die Bildhöhe von 3,65m muß erhalten bleiben, und das Bild ist dann bei 1:1,75 nunmehr 6,38m breit. - Die Wirtschaftlichkeit der Ausleuchtung ist bei Breitbildmasken ungünstiger als beim Normalfilm.

Die Berechnung der Stromstärke muß nach der Schirmbildbreite erfolgen, also in unserem Falle 6,38m; es "werden mehr Ampere gebraucht. Man kann natürlich auch einen der modernen metallisierten Bildschirme verwenden, der dann im Radius der Projektionsentfernung seitlich gekrümmt sein muß. - In vielen Fällen werden die Brennweiten der Objektive 75mm und weniger betragen; es sind dann zur Vermeidung des Lichtabfalles nach dem Rande Bildfensterlinsen erforderlich. Manche Projektoren sind hierfür eingerichtet, manche müssen umgebaut werden.

Das organisatorische Problem der Breitbildschirmprojektion ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Man müßte sich auf ein bestimmtes Seitenverhältnis einigen. Bei dem Film „Eine Liebesgeschichte" wurde zwar das Bildfeld 15,2 x 20,9mm beibehalten und belichtet, aber der wesentliche Bildinhalt auf das Verhältnis 1:1,85 verteilt.

Paramount propagiert auch 1:1,85. Es ist tragbar, Bildfenstermasken, sowie kurzbrennweitige Objektive und Bildfensterlinsen anzuschaffen. Es kann aber bauliche Schwierigkeiten bereiten, einen breiteren Bildschirm einzubauen; außerdem muß natürlich auch ein breiterer Schirm angeschafft werden. Andererseits muß zugegeben werden, daß ein breiteres Schirmbild sehr wirksam ist.

.

Anamorphotische Filme von Warner Bros

Warner Bros. bringen nunmehr auch anamorphotische Filme auf den Markt, im Seitenverhältnis 1:2,55, so daß die gleichen Anamorphote wie bei Cinemascope verwendet werden können. Die bisher angekündigten Filme haben jedoch nicht vier Magnettonspuren, sondern eine Lichttonspur. Sie sind also nicht stereophonisch. Die Anschaffungskosten für Magnettongeräte, sowie zusätzliche Verstärker fallen bei diesen Filmen weg.

Dagegen werden bei den breiten Bildschirmen wohl zwei bis drei Lautsprecher aufgestellt werden müssen, und das sollten von vornherein gute Lautsprecher mit Druckkammern als Höhensysteme sein, damit sie später bei der Stereophonie verwendet werden können, bei der solche Systeme, die allein „Richtungshören" gewährleisten, unerläßlich sind.

„VistaVision"

„VistaVision" nennt Paramount ein Verfahren, das, kurz zusammengefaßt, folgenden Inhalt hat:

Die Einzelbilder des Negativfilmes sind größer als auf dem Positiv, nämlich 25,3 x 37,4mm. Sie haben also eine Größe ähnlich wie in der Kleinbildphotographie (24 x 36mm).

Diese großen Negative müssen natürlich photographisch besser sein als Einzelbilder 15,2 x 20,9 mm. Sie werden auf den Positivfilm verkleinert. Es ist hierbei daran gedacht, den wichtigen Bildinhalt auf 1:1,66 unterzubringen, aber das volle Bild zu belichten, so daß sowohl 1:1,37 (Normalfilm), wie auch das empfohlene Seitenverhältnis 1:1,85 vorgeführt werden können.

Daneben lassen sich anamorphotische Verkleinerungskopien unter Ausnutzung der vollen Bildhöhe auf dem Film herstellen, allerdings mit dem anamorphotischen Dehnungsfaktor 1:1,5 (Cinemascope hat den Faktor 1:2,0).

Die Wiedergabe des Tones erfolgt nach einem Lichttonverfahren ähnlich dem nachstehend beschriebenen „PerspectaSound".

„PerspectaSound"

Schließlich liest man neuerdings von einem „PerspectaSound", das von MGM angegeben wird. Die Grundidee ist, einen Lichttonstreifen zu schaffen, der sich sowohl einkanalig wie auch drei-kanalig abspielen läßt, was für die Praxis ohne Zweifel von Bedeutung ist, weil nur eine Sorte Kopien zur Verfügung zu stehen braucht.

Zu diesem Zwecke werden der Tonmodulation Steuerfrequenzen beigegeben, und zwar 30, 35 und 40 Hz. Das von der Fotozelle aufgenommene Frequenzgemisch wird einem „Intergrator" zugeleitet, welcher drei elektronische Ventile hat, die auf die genannten drei Steuerfrequenzen ansprechen.

Hinter dem „Intergrator" folgen drei Hauptverstärker mit drei Bildschirm-Lautsprechern. Auf diese Weise kann ein „Richtungshören" erzielt werden, indem der „Intergrator" den Ton je nach der Handlung auf den linken, den mittleren oder den rechten Verstärker bzw. Lautsprecher umschaltet. -

Wenn in der bisher üblichen Weise einkanalig gearbeitet wird, so läßt sich durch Filterung am Ausgang des Hauptverstärkers erreichen, daß die niedrigen Frequenzen bei etwa 60 oder 70 Hz abgeschnitten werden, so daß die drei Steuerfrequenzen nicht hörbar sind.

.

Dem Stereoton gehört die Zukunft

Man darf sagen, daß auf dem Gebiete der Kinotechnik doch erheblich gearbeitet wird. Voraussagen, ob ein einziges System übrig bleibt und welches, sind unmöglich, Manches läßt sich auch ohne großen Aufwand kombinieren, wie vierspuriger Magnetton und PerspectaSound; bei beiden Verfahren sind ja mehrere Hauptverstärker und Lautsprecher notwendig.

Telemeter - Empfang von Filmen im Heim

Übrigens noch eines: Telemeter nennt sich eine Einrichtung, die in Verbindung mit Fernsehgeräten den Empfang von Filmen im Heim dann gestattet, wenn durch Einwurf einer Wertmünze der Fernsehempfänger empfangsbereit gemacht wird. - Optimisten in Amerika errechnen, daß sich unter Umständen ein abendfüllender Film auf diese Weise in wenigen Tagen bezahlt macht, während im normalen Theaterbetrieb hierzu 1 bis 1 1/2 Jahre notwendig sind.

Erste Filmlehranstalt in der Bundesrepublik in 1954

In München wurde das „Institut für Filmwesen" gegründet, das als erste Filmlehranstalt in der Bundesrepublik, unter Zugrundelegung der Erfahrungen internationaler Filmschulen und Filminstituten, mit dem Sommersemester 1954 seine Tätigkeit aufnimmt. Das Institut ist aus dem Münchener „Filmseminar" hervorgegangen.

Impressum noch aus Stuttgart

Verantwortlich: Ursula Schilling. - Technische Mitarbeiter dieser Nummer: Diplom-Optiker Ebertz (Zeiss Ikon), Ing. Heidenreich (Kino-Bauer), Ing. Jaensch, (Zeiss Ikon X Dipl.-Phys. Ulf fers (Zeiss Ikon). - Herausgeber: Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V. Baden-Württemberg, Stuttgart, Hotel Mar-quardt, Telefon 922 51. - Druck: Karl Scharr, Vaihingen, Ulrichstraße 13, Tel. 78 00 33/55.

.

geparkt

Abb. 1: Breitfilm 65 mm; Seitenverhältnis 1:2

Abb. 2: Anarmophotischer Vorsatz

Abb. 3: Ebener, metallisierter Bildschirm (Lichtabfall nach dem Rand)

Abb. 4: Gekrümmter, metallisierter Bildschirm (gute Lichtverteilung)

Abb. 5: Sterophonische Aufnahme nach dem Dreikanal-System

Abb. 6: Stereophonische Wiedergabe nach dem Dreikanal-System und Effektlautsprecher im Saal

Lautsprecher für Geräuschspur aus dem Archiv von Zeiss IKon