Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 1 - 1954 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

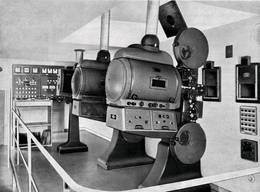

Die Titel-Seite von Heft 3 / 1954

"Zeig mir deinen Vorführraum ...."

Zeig mir deinen Vorführraum - und ich werde dir sagen, wie du bist - so könnte man ein bekanntes Sprichwort abwandeln. Wir haben wieder das Bild eines vorbildlichen Bildwerferraumes ausgewählt, um zu zeigen, wie beispielhaft und praktisch ein Vorführraum eingerichtet sein kann. Hier handelt es sich um das Turm-Theater in Schwäbisch-Gmünd (Firma Huttenlocher & Söhne), das von der Firma Kinotechnik Jaensch mit einer Zeiss Ikon-Anlage und Ernemann-Projektoren ausgestattet worden ist

Mechanik

.

Der Projektor (auch Bildwerfer genannt) Teil 2

Nach dem Gesetz werden die Bildwerfer in 3 Gefahrenklassen eingeteilt.

- Die Bildwerfer der Gefahrenklasse A oder die ungeprüften Bildwerfer, wie man sie gelegentlich auch bezeichnet, haben für die Ausleuchtung des Bildes eine Spiegellampe mit Kohlestiften. Wir finden sie in allen ständigen Theatern.

- Die Bildwerfer der Gefahrenklasse B, auch geprüfte Bildwerfer genannt, haben Glühlampen, deren Leistung nicht höher als 1.000 Watt sein darf. Bei der Prüfung wird verlangt, daß der im Bildfenster stehende Film sich nicht vor Ablauf einer Minute entzünden darf. Sofern zur Erreichung dieser Forderung Kühlmittel nötig sind, ist dafür zu sorgen, daß diese ständig bzw. zwangsläufig wirken.

Zur Kühlung des Lichtstrahls verwendet man meist Küvetten, die mit destilliertem Wasser gefüllt werden. Destilliertes Wasser ist deshalb nötig, weil Leitungswasser oder Quellwasser Kalk oder Schmutz enthalten kann, der sich an den Gläsern niederschlägt und Lichtverlust zur Folge hat.

Solche Bildwerfer reichen meist nur für die Ausleuchtung eines Bildes von ca. 3,5m Bildbreite aus und sind besonders als tragbare Einrichtung entwickelt, wodurch sie sich speziell für Wandervorführungen bestens eignen. - Die Bildwerfer der Gefahrenklasse C haben Glühlampen bis höchstens 375 Watt. In diesen darf sich der stehende Film nicht vor Ablauf von 60 Minuten, also einer Stunde entzünden. Nur ganz selten trifft man heute noch ein solches Gerät, weil die Lichtleistung bei den hohen Ansprüchen des Publikums von heute nicht mehr befriedigt.

Bei den Filmvorführungen mit Geräten der Gefahrenklasse B und C hatte man lange Zeit hinsichtlich der Aufstellung Erleichterungen. Der Bildwerfer konnte z. B. in einem Nebenraum oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

Nachdem jedoch durch Filmbrände, die nachweislich durch Fahrlässigkeit der die Geräte Bedienenden verursacht wurden, größere Schäden entstanden sind, verlangt der Gesetzgeber heute auch für B-Geräte einen abgetrennten feuersicheren Bildwerferraum.

Für die Geräte der Gefahrenklasse B und C werden von den Geräteprüfstellen Typenbescheinigungen ausgestellt, mit deren Stückliste die Ausführung des Geräts stets bei Nachprüfungen übereinstimmen muß.

Der Bildwerfer besteht aus:

.

- dem Bildwerferfuß meist mit Tischplatte

- dem Laufwerk mit Objektiv und Feuerschutztrommeln

- der Spiegellampe und dem Tongerät.

.

Der Bildwerferfuß und die Tischplatte müssen aus Sicherheitsgründen aus einem unverbrennbaren Stoff sein. Beide werden deshalb meist in Gußeisen ausgeführt, um dadurch auch der Maschine eine gute Standfestigkeit zu geben.

Bei der Montage wird ferner noch darauf geachtet, daß durch geeignete Unterlage (Holz, Kork oder Gummi) der Projektor während des Betriebs nicht vibriert und das Laufgeräusch nicht auf den Baukörper übertragen wird.

In dem Projektorfuß vereinigen sich die elektr. Leitungen, die für den Antrieb des Projektors und für die Bild-und Tonwiedergabe nötig sind.

An besonderen Anschlußklemmen, die übersichtlich angeordnet und auch gekennzeichnet sind, werden die Zuleitungen von der Sicherungstafel kommend, angeschlossen. Dadurch wird im Störungsfalle die Feststellung der Ursache erleichtert.

Trotz federnder Sicherungsscheibe kann sich aber im Laufe der Zeit eine Verbindung lösen. Es ist deshalb nötig, daß der Vorführer oder mindestens der Revisor der Anlage diese Verbindung prüft und die Schrauben evtl. nachzieht. Bei den modernen Projektoren ist gelegentlich im Projektorfuß auch noch Platz für eine Verstärkervorstufe, einen Tonlampengleichrichter oder Schaltorgane vorgesehen.

Nur in wenigen Fällen ist es möglich, den Bildwerferraum im Gesamtprojekt eines Filmtheaters so unterzubringen, daß eine senkrechte Projektion auf die Bildwand möglich ist. Der Projektor muß folglich sowohl nach oben als auch nach unten geneigt werden können. Auch diese Einrichtung ist an sämtlichen Projektoren bei der Gestaltung des Bildwerferfußes berücksichtigt. Die Anbringung der unteren Feuerschutztrommel ist sehr verschieden. Sie wird entweder an der Tischplatte bzw. an dem Projektor-Werk befestigt oder im Säulenfuß untergebracht.

.

Wartung und Pflege der Projektoren

Das Titelblatt von Heft 2 zeigt einen vorbildlichen Vorführraum. Die Mehrzahl der Vorführer hat, zu ihrer Ehre sei es gesagt, sich schon lange den angeführten Satz: „Mein Vorführraum - mein Schmuckkasten" zueigen gemacht. 1 Trotzdem wollen wir mit diesen Ausführungen auf die Wartung und Pfleg der Projektoren näher eingehen.

Für diejenigen, die es schon wissen, bedeutet das Lesen dieser Hinweise eine Bestätigung ihrer seitherigen Auffassung über die Wartung und vielleich auch eine Ergänzung.

Für die wenigen, die es bis jetzt versäumt hatten, ihrern Ehrgeiz dafür einzusetzen, das Beste zu tun und ihren Bildwerferraum und ihre Projektoren so zu pflegen, daß es den kritischen Auge des Fachmannes standhalten kann, sollen diese Zeilen ein Ansporn sein.

.

Doch nun zum eigentlichen Thema: Die Pflege

Die filmführenden Teile müssen täglich gründlich gereinigt werden, und einmal wöchentlich sollen alle diese Teile im wahrsten Sinne des Wortes unter die Lupe genommen werden. Nach jedem Aktdurchlauf ist die Filmbahn der Filmtüre grundsätzlich zu reinigen. Der häufig verwendete Pinsel schafft hier nicht immer die nötige Sauberkeit. Ein Putztuch leistet dabei bessere Dienste.

Der Samtbelag wird zweckmäßig mit einer kurzborstigen Bürste (Zahnbürste) gereinigt. Der äußerst gefährliche Filmabsatz, der den Filmzug in der Filmtüre steigert, ist häufig die Ursache von Perforationsbeschädigungen. Dieser Filmabsatz darf, wenn er verhärtet ist, und mit dem Putztuch nicht weggewischt werden kann, keinesfalls mit harten, die Laufflächen der filmführenden Teile verletzenden Gegenständen entfernt werden. Es soll in diesem Falle nur der von der Lieferfirma der Projektoren mitgegebene Kufenschaber verwendet werden.

Mit der Erneuerung des Samtbandes darf keinesfalls zu lange gewartet werden. Bei der Neubelegung des Samtschlittens ist äußerste Sorgfalt nötig. Überstehende, hart gewordene, Klebstoffrückstände bilden eine ernsthafte Gefahr für die Filmkopie und müssen deshalb entfernt werden.

Reserve-Samtschlitten, mit neuem Samt belegt, sollten in jedem Vorführraum zur Verfügung sein. Sind die Andruckkufen schiefabgelaufen, so gleitet der Film verwölbt über die Filmbahn, was zu Unscharfen auf der Bildwand führen kann. Zu starker Kufendruck kann zu Komplikationen beim Filmtransport führen. Deshalb soll der Kufendruck dauernd überwacht und nur so stark eingestellt werden, daß ein einwandfreier Bildstand gewährleistet ist.

Sämtliche Andruck- und Filmführungsrollen müssen absolut leicht laufen. Sie sollen öfters herausgenommen und gereinigt werden. Am besten geschieht dies mit einer Zylinderbürste. Die Bohrungen dieser Rollen werden mit der Bürste in einem mit Petroleum gefüllten Gefäß von den verharzten Ölrückständen und von Schmutz befreit. Vor dem Wiedereinsetzen werden die gereinigten Achsen mit etwas Öl versehen. An Rollen, die einige Zeit festgesessen haben, hat der Film eine Fläche angeschliffen. Diese Rollen sind für den weiteren Gebrauch ungeeignet und müssen erneuert werden.

Vor Inbetriebnahme des Projektors ist darauf zu achten, daß die Aussparungen der Rollen nicht seitlich an den Zähnen der Transport- und Schaltrollen streifen. Man dreht zu diesem Zweck das Projektorwerk von Hand durch und verschiebt die Rollen seitlich hin und her. Dadurch fühlt man ein Anlaufen der Zähne und kann gleichzeitig das notwendige Längsspiel der Rollen 1/10 bis 2/10 mm) feststellen.

Der Abstand der Andruckrollen von den Transportrollen soll höchstens 2 Filmstärken betragen. Eine Kontrolle des Einstellmaßes ist infolge der Abnutzung der Laufflächen öfters erforderlich.

Die Vor- und Nachwickelrollen sollten wöchentlich einmal geprüft werden. Etwaige Gratbildung oder stärkere Abnutzungsspuren an den während des Filmtransports im Angriff befindlichen Zahnflanken zeigen an, daß die Filmkopie in Gefahr ist und deshalb diese Rollen ausgewechselt werden müssen

Und hier ganz viel Theorie und Wunschdenken

Bei einigen Projektortypen kann man auch so verfahren, daß man die beiden Rollen gegeneinander austauscht, d. h., daß man die Vor wickelrolle als Nach-wickelrolle und umgekehrt die Nachwickelrolle als Vorwickelrolle laufen läßt. Durch diese Maßnahme kommen die noch nicht benutzten Zahnflanken zum Eingriff beim Filmtransport. Was über die Vor- und Nachwickelrollen gesagt wurde, trifft in erhöhtem Maße natürlich auch für die Schaltrolle zu. Nach der bereits aufgezeigten Weise wird diese Rolle ebenfalls auf etwaige Abnützungserscheinungen untersucht. Beim Abziehen und Wiedereinsetzen ist darauf zu achten, daß der Rundlauf der Malteserkreuzachse durch Druck oder Stoß nicht beeinträchtigt wird. Dies würde sich auf den Bildstand sehr nachteilig auswirken.

Die Feuerschutzkanäle der Ab- und Aufwickeltrommel erfordern größte Sauberkeit. Durch Absetzen von Staub und Filmteilchen können sehr schwerwiegende Filmverschrammungen und -beschädigungen auftreten. Es ist deshalb besser, den Kanal einmal zu oft als zu wenig zu reinigen. Am besten ist es, wenn nach jedem Aktdurchlauf der Feuerschutzkanal mit einem Putztuch sauber gemacht wird. Durch eine sinnvolle Anordnung der Feuerschutzkanäle [Rundkanal u. a.) ist dem Vorführer das Reinigen sehr leicht gemacht.

Daß die Achse des Abwickelarms von Zeit zu Zeit geölt werden muß, ist wohl eine Selbstverständlichkeit.

Der Aufwickelfriktion, das haben viele Revisionen bewiesen, wird immer noch zu wenig Beachtung geschenkt. Wenn das Oel zwischen den Friktionsscheiben verharzt ist, wird der Filmzug so stark, daß Perforationsschäden entstehen.

Die Einsteileinrichtung des Filmzugs ist in diesem Falle wirkungslos, da die beiden Friktionsscheiben fast aneinander kleben. Hier kann nur gründliches Reinigen mit einem öllösenden Mittel (Petroleum, evtl. Tetrachlorkohlenstoff) helfen. Ein einfaches Nachfüllen von Oel wird in vielen Fällen erfolglos sein. Eine regelmäßige Kontrolle der Aufwickelfriktion wird deshalb jeder verantwortungsbewußte Vorführer durchführen.

Wenn die hier im kleinen Rahmen gemachten Anregungen zur Wartung der Filmführungseinrichtung von jedem Vorführer beachtet werden, so ist der Zweck dieser Ausführungen erfüllt.

Wissen

.

Etwas über Zahlen und Maßeinheiten

Messen heißt, eine Größe oder auch einen physikalischen Vorgang durch eine Zahl darstellen, die uns Auskunft darüber gibt, wie oft die betreffende Einheit, die als Grundlage des Messens dient, in der Größe oder dem Vorgang enthalten ist.

Es ist z. B. undenkbar, ohne genaue Längenmessungen auszukommen und sich auf allgemeine Angaben wie: lang oder kurz oder ziemlich groß zu beschränken. Es ist auch für den, der mit der Meßtechnik nicht sehr vertraut ist, leicht verständlich, daß alle Dinge, die greifbar oder (wie auf manchen Gebieten der Optik) sichtbar sind, sich grundsätzlich leicht messen lassen.

Schwieriger wird das Messen jener Dinge, die nicht greifbar und nicht sichtbar sind. Das ist z. B. bei manchen elektrischen und fast bei allen akustischen Vorgängen der Fall, also in unserer Kinotechnik bei Tonanlagen.

Andererseits ist es unerläßlich, diese Anlagen so zu messen, daß man sich eine Vorstellung über ihre spezifischen Eigenschaften und ihre Leistungsfähigkeit machen kann und in der Lage ist, verschiedene Anlagen miteinander zu vergleichen.

Der nachfolgende Beitrag will versuchen, in Kürze eine Erklärung der Maßeinheiten und ihrer Zusammenhänge besonders bei Tonfilmanlagen zu geben.

Wir blicken zurück auf die Maßeinheiten

In der Zeit, als die Naturwissenschaften begannen, eine wesentliche Rolle im menschlichen Leben zu spielen, ging man auch dazu über, die teilweise subjektiv auf Teile des menschlichen Körpers bezogenen Maßeinheiten (z, B. Fuß, Elle) durch objektive, meist von den Abmessungen oder Eigenschaften unserer Erde abgeleitete zu ersetzen.

Gleichzeitig wurde das viel verwendete Zwölfersystem (z, B. Dutzend, Schock) durch das Dezimalsystem ersetzt, soweit nicht allgemein eingeführte kompliziertere Meßeinrichtungen eine solche Umstellung verhinderten.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Zeit, in der heute noch das Zwölfersystem (1 Stunde = 80 Minuten, 1 Minute = 60 Sekunden) angewandt wird, allerdings nur für die Intervalle, die schon früher von Bedeutung waren. Dagegen werden Zeiten unter einer Sekunde, die erst durch die Verfeinerung der Technik begannen, eine Rolle zu spielen, allgemein nur im Dezimalsystem gemessen und angegeben.

Die Fortschritte von Wissenschaft und Technik erforderten nicht nur, daß immer kleinere, mit den menschlichen Sinnen nicht mehr wahrnehmbare Größen (Mikrotechnik), sondern auch immer größere (Makrotechnik) gemessen oder festgelegt werden mußten.

.

Die hochgestellten Exponenten

Im allgemeinen Sprachgebrauch waren zwar für große Zahlen im Abstand von je drei Zehnerdekaden Worte entstanden, wie Million, Milliarde, Billion, um das Anhängen zahlreicher Nullen an die Ziffer 1 zu vermeiden, doch besteht beim Dezimalsystem die einfachste Möglichkeit, jede beliebige Zehnerdekade darzustellen durch einen hochgestellten Exponenten, der kennzeichnet, wie oft die Zahl 10 mit sich selbst multipliziert oder bei negativen Vorzeichen durcheinander dividiert werden muß, wie oder 100 = 10 hoch 2, 10 000 = 10 hoch 4 oder 0,001 = 10 hoch -3.

Man begnügte sich jedoch nicht damit, sondern schuf noch Bezeichnungen, die es ermöglichen, jeden vorhandenen Wert durch Vorsetzen einer Kurzbezeichnung in einer Zahl kleiner als 1000 auszudrücken. Im Bereich zwischen 10 hoch 3 (1000) und 10 hoch -3 (0,001) wurde die Unterteilung noch weiter getrieben. Die im Normblatt DIN 1301 niedergelegten Bezeichnungen sind aus der nachfolgenden Tabelle zu ersehen:

Hier die Tabelle

| Tera | T | 10 hoch 12 | 1 000 000 000 000 | 1 Billion |

| Giga | G | 10 hoch 09 | 1 000 000 000 | 1 Milliarde |

| Mega | M | 10 hoch 06 | 1 000 000 | 1 Million |

| Kilo | k | 10 hoch 3 | 1 000 | Tausend |

| Hekto | h | 10 hoch 2 | 100 | Hundert |

| Deka | D | 10 | 10 | Zehn |

| Dezi | d | 10 hoch -1 | 0,1 1 | Zehntel |

| Zenti | c | 10 hoch -2 | 0.01 | 1 Hundertstel |

| Milli | m | 10 hoch -3 | 0,001 | 1 Tausendstel |

| Mikro | m | 10 hoch -6 | 0,000 001 | 1 Millionstel |

| Nano | n | 10 hoch -9 | 0,000 000 001 | 1 Milliardstel |

| Pico | P | 10 hoch -12 | 0,000 000 000 001 | 1 Billionstel |

.

Die Details der Maßeinheiten

Nach internationalen Vereinbarungen wurden als Grundmaße des absoluten Maßsystems die Einheiten Zentimeter (cm), Gramm (g) und Sekunde (s) festgelegt (cgs-System), wobei Zentimeter vom Meridianquadranten der Erde, Sekunde vom mittleren Sonnentag abgeleitet wurde, während das Gramm dem Gewicht eines Kubikzentimeters (cm3) Wasser bei 4°C (größte Dichte) entpricht, also die Kraft ist, mit der 1 cm3 Wasser von der Erde angezogen wird.

Andere Einheiten lassen sich auf diese drei Grundeinheiten zurückführen. So ist das dyn die Krafteinheit, die der Masse eines Gramms in einer Sekunde die Beschleunigung von einem Zentimeter erteilt. Ein Gramm wird durch die Anziehungskraft der Erde auf 981 cm beschleunigt, also ist 1g = 981 dyn oder

1 dyn = 1/981 = 0,001019 g.

Der Druck, der von einem dyn senkrecht auf die Fläche von 1 Quadratzentimeter ausgeübt wird, heißt 1 Mikrobar, also 1 ub = 1 dyn/cm2.

Arbeit ist Kraft mal Weg (g cm bzw. dyn cm), Leistung ist Arbeit in der Zeiteinheit (g cm/s. bzw. dyn cm/s.). Die elektrische Leistung wird in Watt ausgedrückt, und zwar ist 1 Watt = 10 hoch 7 dyn cm/s. (genannt erg)

oder 1 Watt = 10 hoch 7 / 981 = 10190 g cm/s. oder 0,1019 mkg/s

Zum Schluß noch etwas über den Logarithmus: Der dekadische oder Briggsche Logarithmus x einer Zahl a (genannt Numerus) für die Grundzahl (Basis) 10 ist die Hochzahl, mit der man die Basis 10 potenzieren muß, um die Zahl a zu erhalten.

Wenn also 10x = a, dann x = lg a oder als Zahlenbeispiel 10 hoch 3 = 1000 oder lg 1000 = 3.

Der Vorteil der Logarithmenrechnung ist, daß man Produkte in Form von Summen darstellen kann.

.

Für eine logarithmische Skala bedeutet das, daß für jede Dekade, also von 1 bis 10, von 10 bis 100, von 100 bis 1000 usw., die gleiche Strecke angesetzt werden muß und nicht die zehnfache, wie es bei einer linearen Skala nötig wäre. Dadurch wird der große Bereich zusammengedrängt und die prozentuale Genauigkeit der Ablesung bleibt erhalten, ganz gleich, ob es sich um kleine oder große Zahlen handelt.

Entnommen aus „Bild und Ton" von Zeiss Ikon - Autor ist Herr Tümmel.

.

Der Begriff des Alleinvorführers

In einem Fall ist strittig geworden, wer im Sinne der tariflichen Bestimmungen als Alleinvorführer anzusehen sei. Ein Vorführer erhält diese Eigenschaft deshalb noch nicht, weil er gelegentlich allein an den Projektoren steht. Es gehört vielmehr zur Erfüllung der Voraussetzungen eines Alleinvorführers, daß der Vorführer ständig damit betraut ist, die Vorführungen in dem Filmtheater allein auszuführen.

Hat ein Filmtheaterunternehmen mehrere Theater und dementsprechend eine größere Anzahl von Filmvorführern eingestellt, so bleibt derjenige Vorführer dennoch Alleinvorführer, der in einem dieser Theater ständig allein die Projektoren bedient.

Immer noch das Impressum aus Stuttgart

Verantwortlich: Ursula Schilling. - Technische Mitarbeiter dieser Nummer: Diplom-Optiker Ebertz (Zeiss Ikon), Ing. Heidenreich (Kino-Bauer), Revisor Henssler (Kino-Bauer), Ing. Jaensch (Zeiss Ikon), Dipl.-Phys. Ulffers (Zeiss Ikon). - Herausgeber: Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V. Baden-Württbg., Stuttgart, Hotel Marquardt Telefon 922 51. - Druck: Karl Scharr, Vaihingen, Ulrichstr. 13, Tel. 78 00 33/55.

.