Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 10 - 1963 - geparkt

.

Zur Beachtung

Die vorliegende Ausgabe unserer Fachzeitschrift DER FILMVORFÜHRER erscheint als Doppelheft Nr. 7/8 (Juli/August) 1963. Wir bitten unsere Leser um Verständnis für diese urlaubsbedingte Notwendigkeit. Die Redaktion

.

Die Titel-Seite von Heft 7/8 / 1963 (Juli/August 1963) - 10. Jahrg.

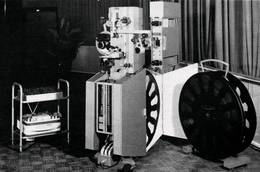

"Solo-Automatik-Projektor für 4.000m Film"

Die interssanteste kinotechnische Neukonstruktion, die auf der diesjährigen photokina gezeigt wurde, war zweifelsohne der »Solo-Automatik-Projektor« der Kinoton GmbH, München, über den in FV 4/1963, Seite 2 ff., ausführlich berichtet wurde. Diese vollautomatische Vorführ-Anlage ist eine Neuentwicklung der Kinoton GmbH, die in Zusammenarbeit mit Philips entstanden ist und von dem Normalfilm-Projektor Philips FP 20 ausgeht.

Durch diese Konstruktion sollen - abgesehen von der Möglichkeit der vollautomatischen Filmvorführung ohne Spulenwechsel und ohne Überblendungen - die durch die frühere Verwendung von Nitrofilm gerechtfertigt gewesenen Erschwernisse und Arbeitsbelastungen, die zu der Verwendung von zwei abwechselnd arbeitenden Projektoren geführt hatten, und alle sonstigen damit verbundenen, sich innerhalb einer Vorstellung regelmäßig wiederholenden Arbeiten überflüssig werden.

Außerdem sollten natürlich alle Möglichkeiten der Automation durch diese Neukonstruktion ausgenutzt werden und zugleich die Anschaffungskosten gegenüber einer Vorführ-Anlage mit zwei Projektoren reduziert werden. Schließlich bezweckte man auch, eine geringe Wartung zu erzielen, und die Bedienung, so weit möglich, zu vereinfachen. -

Die unten stehende Aufnahme zeigt den Solo-Automatik-Projektor, wie er auf dem Ausstellungsstand von Philips auf der photokina 1963 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Links neben dem Projektor befindet sich auf einem fahrbaren Gestell das Bedienungspult; darunter ist ein Philips-Tonbandgerät für die automatische Steuerung der Dia-Projektion angeordnet. Die abgenommene vorderseitige Schutzkappe am Projektor läßt den ausschwenkbaren Automat und das Steuergerät erkennen. Rechts vom Projektor der Dia-Automat, der durch Impulse vom Tonbandgerät gesteuert wird. Neben der geöffneten trapezförmigen linken Trommel ist der fahrbare Spulenwagen mit einer 4000-m-Filmspule sichtbar, der zum Einsetzen der Spule auf die konische Spulenachse dient. (Foto: Philips/Kinoton)

Fortschritte auf dein Xenon-Gebiet (Juli/August 1963)

Über die Eigenschaften, Merkmale und Vorteile des Xenonbetriebes als Lichtquelle für die Film- und Dia-Projektion wurde im FV regelmäßig und laufend berichtet, insbesondere auch über die Erfahrungen, die mit dem neuen OSRAM-Xenonkolben XBO 2500 W inzwischen gesammelt werden konnten. Die Vorteile des Xenonbetriebes gegenüber dem Betrieb mit Spiegelbogenlampen stehen außer Frage, da er sowohl in qualitativer wie auch in wirtschaftlicher Beziehung diesem bei weitem überlegen ist. Der beste Beweis hierfür sind die laufend eingehenden Meldungen über Neueinrichtungen von Theatern mit Xenonlampen und über die Umstelung auf Xenon-Betrieb mit Hilfe der Xenon-Einbausätze.

.

Zeitlicher Verlauf der Entwicklung

An der Entwicklung der Projektionseinrichtungen mit Xenonlampen sind die kinotechnischen Firmen gleichmäßig stark beteiligt gewesen. Von Zeiss Ikon wurden erstmals im Jahre 1954 - nach vorangegangenen Laboratoriumsversuchen, die bis auf das Jahr 1951 zurückgehen - in einem Lichtspieltheater in Kiel Xenonlampen probeweise im praktischen Kinobetrieb eingesetzt, um Erfahrungen auf diesem neuen Gebiet der Projektionstechnik zu sammeln.

Diese Erfahrungen hatten in der Folgezeit dazu geführt, für den Xenonbetrieb besondere optische Hilfsmittel zu entwickeln, die dafür sorgen, daß das vom Xenonkolben abgestrahlte Licht voll ausgenutzt werden kann.

Außerdem gelang es, durch fabrikatorische Maßnahmen die Lebensdauer der Xenonkolben im Laufe der Zeit wesentlich zu erhöhen und damit die Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit zu steigern.

Die Fa. Eugen Bauer hat sich seit dem Jahre 1953 mit der Entwicklung von Xenonlampen befaßt und die ersten, aus dieser Entwicklung stammenden Lampen im Juli 1955 in einem Theater im Gebiet Hannover eingesetzt. Auch in diesem Fall begann die Entwicklung damit, daß zunächst an Stelle der Kohlenhalter eine Xenonlampe in ein Kohlebogen-Lampenhaus eingesetzt wurde, um dann auch hier besondere optische Hilfsmittel zur Verbesserung der Lichtleistung anzuwenden.

Wie bei den Xenonlampen anderer Fabrikate bestand diese Verbesserung im wesentlichen darin, daß außer dem Hauptspiegel - später meist ein Kaltlichtspiegel - ein sog. „Hilfsspiegel" verwendet wird, der den Xenonkolben so weit umfaßt, daß im Zusammenwirken mit dem Hauptspiegel sich eine Gesamt-Lichtaufnahme von 360° ergibt, der Xenonkolben also vollkommen umschlossen wird.

Als nächste der kinotechnischen Firmen folgte Frieseke & Hoepfner, die auf der photokina 1956 erstmals ein Xenon-Lampenhaus für die FH99 der Öffentlichkeit vorstellten, das in seiner Anordnung der Xenonlampe von den bis dahin bekannt gewordenen Konstruktionen dadurch abwich, daß

- ohne den Übergangszustand des provisorischen Einbaues des Xenonkolbens - ein Spezial-Lampenhaus geschaffen wurde, das in seinem oberen Teil eine Kugelhaube mit zylindrischem Ansatz zur Aufnahme des Xenonkolbens und einen den Kolben weit nach unten umfassenden Parabolspiegel besitzt, der das von dem Xenonkolben ringförmig abgestrahlte Licht auffängt und im parallelen Strahlengang nach unten auf einen unter 45 Grad im Lampenhaus angebrachten Planspiegel lenkt, von wo es über einen Plankonvex-Kondensor zum Bildfenster gebündelt wird.

.

Bild

Xenon-Einbaueinheit XENOBLOCK III mit

Xenonkolben XBO 2500 W. Rechts unten das Kühlgebläse für den Hilfsspiecei. (Foto: Zeiss Ikon)

Die dritte Entwicklungsfirma

Als dritte Entwicklungsfirma auf diesem Gebiet zeigten die Askania-Werke auf der Deutschen Industrie-Messe Hannover 1958 zum ersten Male ein Xenon-Lampenhaus, dessen Besonderheit darin bestand, daß die Spiegelfläche senkrecht geteilt ist, so daß jedes der beiden Spiegelsegmente gesondert eingestellt werden kann. Auch bei dieser Konstruktion wird zur Verbesserung der Lichtausnutzung ein Hilfsspiegel verwendet.

Als Abschluß zu dieser „historischen" Übersicht sei erwähnt, daß auch die Firma Philips sich mit der Entwicklung eines Xenonlampenhauses befaßt hat, jedoch im wesentlichen die SPP-Impulslampe - über die im FV ebenfalls eingehend berichtet wurde - als Projektions-Lichtquelle bevorzugt. Als weitere Lieferanten für Xenonlampen-Einbausätze sind zu nennen die Firmen HASSO Projektionstechnik, München, und KIWE Rudolf Bergfelder, Köln-Sulz.

Neue Konstruktionen und Erfahrungen

Darstellung der Lichtverteilung von Xenon-Hochdrucklampen. Die gestrichelte Kurve zeigt die Lichtverteilung der XBO 900 W; die ausgezogene Kurve die Lichtverteilung der XBO 2500 W. Man erkennt, daß der Xenonkolben XBO 2500 W nach unten in einem größeren Winkel strahlt. (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Die heutige Situation auf dem Gebiet des Xenonlampenbetriebes ist durch die fast ausschließliche Verwendung von Xenon-Einbausätzen bestimmt. Diese haben den Vorteil gegenüber den speziellen, d. h. für Xenonbetrieb entwickelten Xenonlampen, daß die vorhandenen Kohlebogen-Lampenhäuser weiter verwendet werden können, sofern ihr Innenraum einen solchen Einbau zuläßt.

Diese Einbausätze werden für Xenonkolben XBO 900 W, 1600 Watt und neuerdings auch für den Kolben XBO 2500 W geliefert. Eine dieser Konstruktionen ist der XENOBLOCK von Zeiss Ikon, der für die Umrüstung auf Xenonbetrieb vorgesehen ist. Er besitzt zur Einstellung von außen biegsame Wellen, so daß keine Einstellungen im Lampenhaus bei brennendem Koben erforderlich sind. Zur Kühlung des Hilfsspiegels ist ein Tangentiallüfter vorgesehen.

Wie bei der XENOSOL III besteht bei dem XENOBLOCK III die Möglichkeit der Anpassung an die jeweilige Achshöhe, die normal 255 mm beträgt. Bei dieser Anpassung wird nicht nur der Kolben und beide Spiegel (Haupt- und Hilfsspiegel), sondern auch das Lampenhaus-Vorderteil mit der Lichtabschlußklappe in der Höhe verstellt. Der Hauptspiegel ist sehr tief und soweit nach unten gezogen, wie es die Rücksicht auf HF-Überschläge von der negativen Kolbenkappe zum Spiegelbelag beim Zünden der Lampe zuläßt. Diese Spiegelform wurde gewählt, weil der 2500-W-Kolben nach unten in einem größeren Winkel strahlt als die kleineren Xenonkolben. Durch die entgegengesetzte Lage der beiden Anschlußkabel des Kolbens werden Magnetfelder vermieden, die den sehr empfindlichen 2500-W-Bogen ablenken könnten, schiefen Elektrodenabbrand erzeugen und damit die Lebensdauer des Kolbens und die Betriebssicherheit herabsetzen.

Der Kühleinrichtung für den Hilfsspiegel wurde besondere Sorgfalt gewidmet. Da der Xenonkolben gegen zu starke Kühlung empfindlich ist, wurde der Hilfsspiegel mit einer Kappe umkleidet, die den Entladungsraum des Kolbens vor direkter Belüftung schützt. Wie Zeiss Ikon berichtet, haben Versuche ergeben, daß bei falscher Luftzuführung des am Lampenhausboden angebrachten Spiegellüfters (s. o.) ein Rückgang der Lichtleistung festgestellt werden mußte, die auch mit einer Verminderung der Bogenspannung verbunden war.

Ein Kaltlicht-Hilfsspiegel

Eine wesentliche Verbesserung konnte von Zeiss Ikon vor kurzem durch die Entwicklung eines Kaltlicht-Hilfsspiegels erzielt werden. Bekanntlich hat dieser Hilfsspiegel die Eigenschaft, daß er den Xenonbogen in sich selbst abbildet, d. h. daß dem Bild des Hauptspiegels ein zweites Bild vom Hilfsspiegel - um 180° versetzt - überlagert wird. Dadurch wird nicht nur eine Erhöhung der mittleren Leuchtdichte erzielt, sondern auch eine gleichmäßige Leuchtdichteverteilung und damit die für den Xenonbetrieb charakteristische Gleichmäßigkeit der Bildwandausleuchtung erreicht.

Bei diesem optischen Vorgang werden natürlich auch die Elektroden des Xenonkolbens gegenseitig aufeinander abgebildet und zusätzlich aufgeheizt. Diese zusätzliche Aufheizung der Elektroden soll durch den Kaltlicht-Hilfsspiegel vermindert werden, der keine Luftkühlung und damit auch keine Umkleidung erfordert. Dadurch wird gleichzeitig die Abschattung, die durch den Hilfsspiegel in projektionstechnischer Beziehung hervorgerufen wird, stark verringert, so daß die Lichtleistung um einige Prozent erhöht werden kann. Da jedoch das Herstellungsverfahren für diesen Kaltlicht-Hilfsspiegel vorläufig noch ziemlich schwierig ist, soll er zunächst nur für solche Lampen geliefert werden, bei denen es, wie z. B. bei Rückprojektionsanlagen (sog. „Hintergrund-Projektion") im Film-und Fernsehstudio, durch Fortfall des Lüfters, auf äußerste Geräuscharmut ankommt.

Die grafische Darstellung erläutert den Rückgang der Lichtstärke der XBO 2500 W durch Anblasen mit Kühlluft bei gleichzeitiger Verminderung der Bogenspannung. Verbesserung durch Verwendung eines Kaltlicht-Hilfsspiegels ist möglich. (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Xenon-Dia-Einrichtungen

Ein Thema, welches damals bereits ncht mehr wichtig war. Dennoch wird ganze Seiten lang darüber referiert. Wir lassen auch diesen Artikel aus.

Der Universalprojektor FH 99 U

Für die Wiedergabe von Filmen in den zur Zeit bekannten Bildformaten stehen bekanntlich eine Reihe von Universalprojektoren für 35- und 70mm-Film zur Verfügung, die inzwischen eine große Verbreitung gefunden haben, da sie - wie ihre Bezeichnung sagt - universell verwendbar sind.

- Anmerkung : Unsinn, die Anzahl der installierten Universalprojektoren bewegte sich ím unteren 2-stelligen Bereich - bei ehemals 4000 Filmtheatern also von "große Verbreitung" keine Spur.

Die deutschen kinotechnischen Firmen und einige ausländische Firmen haben für diesen Zweck Konstruktionen entwickelt, die sich in der Praxis gut bewährt haben und sich durch gute Lichtleistung, hohen Bedienungskomfort und Wirtschaftlichkeit infolge der universellen Verwendbarkeit auszeichnen. Eine dieser Konstruktionen ist der Universalprojektor FH 99 U von Frieseke & Hoepfner, über den nachstehend zu den Ausführungen in FV 2/60 und 4/62 ergänzend berichtet werden soll.

Der Universalprojektor aus 1960

Der im Jahre 1960 auf der photokina erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Universalprojektor von Frieseke & Hoepfner wurde aus dem Projektor FH 99 entwickelt und eignet sich zur Vorführung aller zur Zeit bekannten Bildformate mit Filmbreiten von 35 und 70 mm. Er hat sich seit dem Erscheinen auf dem Markt in der Praxis gut bewährt. Seine besonderen Merkmale sind eine überlegte Konstruktion, gute Lichtleistung und hoher Bedienungskomfort.

Die Bedienung ist übersichtlich und einfach; der Formatwechsel kann bei laufender Maschine vorgenommen werden. Der Projektor ist eine sogenannte „Blockmaschine" mit abgegrenzten Bauelementen, so daß die Möglichkeit besteht, die Maschine je nach den gestellten Ansprüchen stufenweise auszubauen. Sie ist in Rechts- und Linksausführung lieferbar.

Eine neuartige, gewichtsabhängige Aufwickelfriktion ermöglicht in Verbindung mit der Druckknopf-Steuerung den Direktstart des Projektors, ohne Filmrisse befürchten zu müssen. Die Filmtrommeln sind eingerichtet für die Aufnahme von 1600 m Film - auf Wunsch auch für 1800 m Film - in 35 Millimeter Breite bzw. von 900 m Film von 70 mm Breite; der Filmzug ist von außen einstellbar. Für die wahlweise Umstellung auf 24 oder 30 Bilder, die bei den heutigen 70-mm-Filmen nicht mehr erforderlich ist, wird ein polum-schaltbarer Antriebsmotor verwendet; die Kraftübertragung erfolgt bei Netzen mit 50 Hz durch einen Synchrofle-Zahnriemen, bei abweichender Frequenz (60 oder 40 Hz) durch Sonderantrieb mit Einphasen-Wechselstrom-motor. Der Regler für die Anlaufgeschwindigkeit befindet sich im Säulenfuß.

Sämtliche Laufrollen, Zahntrommeln und Transporttrommeln sind für 35-und 70-mm-Film ausgelegt. Die zugehörigen Andruckrollen können mit Hilfe von Rastfedern schnell gewechselt werden. Der obere und untere Feuerschutzkanal sind fester Bestandteil des Projektorkopfes; eingebaute Schwinghebel sorgen für Filmzugregulierung aus der oberen Trommel und zur Aufwickelfriktion. Die Filmschleifen werden bei der Betätigung der Bildstrichverstellung nicht verändert. Der Projektorkopf ist mit einer Kegelblende aus zunderfestem Stahl ausgestattet, die in Verbindung mit der Hochleistungslampe für eine optimale Lichtausbeute sorgt. Ein Gebläsemotor, der zugleich als Nachschubmotor für die Bogenlampenkohlen benutzt wird, sorgt für einwandfreie Kühlung des Films und der filmführenden Teile. Zur Konstanthaltung der Projektor-Drehzahl bei 24 oder 30 Bilderns dient ein Stützmotor. Zusätzlich ist noch eine Wasserkühlung vorgesehen.

Die optische Einrichtung

Der Ojektivträger des FH-Universalprojektors kann Objektive bis zu einem Durchmesser von 101,6 mm aufnehmen. Die Objektiv-Wechseleinrichtung ermöglicht sofortige Bildschärfe bei Formatwechsel. Im Gegenstück des Objektivträgers werden bei Formatwechsel Gleitbänder eingesetzt, die mit Hilfe eines Druckknopfes für den richtigen Filmandruck auf der gewölbten Filmbahn bei 35- und 70mm-Film sorgen. Für jedes Bildformat stehen entsprechend beschriftete Bildfensterschieber zur Verfügung, die auf Wunsch zum Anpassen an gegebene Bildgrößen geliefert werden können.

Der Projektor besitzt ein Hochleistungslampenhaus mit einem Kaltlichtspiegel von 540 mm Durchmesser. Der große Abstand zwischen Lichtbogen und Spiegel verhütet Beschädigungen durch übermäßige Wärme, bzw. durch Kohle- oder Metallspritzer. Eine Schnellzündung ermöglicht bequemes Zünden der Lampe; die Kohlenhalter sind leicht verstellbar und erleichtern den Wechsel verschiedener Kohledurchmesser. Die Lampenhaustür besitzt direkten Durchblick, eine Kraterabbildung auf einer Mattscheibe und eine Ausleuchtungskontrolle mit Fadenkreuz auf der Bedienungsseite, so daß beim Überblenden ein einwandfrei ausgeleuchtetes Bild gewährleistet ist.

Die Nachschubspindeln sind an der Rückseite des Lampenhauses angebracht und dadurch vor Verschmutzung geschützt. Die Nachschubregulierung erfolgt auf der Bedienungsseite des Lampenhauses mit Hilfe eines Imbus-schlüssels. Für eine gute Wärmeableitung aus dem Lampenhaus sorgt eine Wasserkühlung. Der Kohlennachschub ist getrennt regelbar für 0,5 bis 12 mm Abbrand/Minute; die HI-Lampe kann bis 150 A belastet werden.

Rückseite des Säulenfußes des Universalprc-jektors von Frieseke & Hoepfner mit Aufwickelfriktion für 1600 m Normalfilm und 900 m Film von 70 mm Breite ohne Umstellung. Wahlschalter sowie Regler für die Anlaufgeschwindigkeit. (Foto: Frieseke & Hoepfner)

Bild

Projektorkopf des Universalprojektors für 35-und 70-mm-Film von Frieseke & Hoepfner mit verschiebbarem Objektivträger und eingelegtem 70-mm-Film. (Foto: Frieseke & Hoepfner

.

Steuerung und Tonteil des FH-Universalprojektors

Eine sinnvolle Anordnung der Bedienungsorgane erleichtert die Bedienung des Universalprojektors. Sämtliche Bedienungsvorgänge werden mit Hilfe von Drucktasten gesteuert, wobei die Motortaste wahlweise den regulierbaren Langsamlauf mit nachfolgenden „Halt" oder „Durchstart" betätigt, und somit als „elektrische Kurbel" wirkt, während die „Aus"-Taste die jeweils laufende Maschine nach dem Überblenden oder bei Programmschluß vollkommen abschaltet.

Ein zusätzlich als „Gefahrenschalter" wirkender Hauptschalter setzt bei Bedarf beide Motoren still. Der Lampenhausabschluß dient als Überblendungsorgan und ist ohne Veränderung auch für Fernbedienung oder Voll-Automation verwendbar.

Der Universalprojektor von Frieseke & Hoepfner ist mit einem Lichttongerät ausgerüstet, das einen organischen Bestandteil des Projektorkopfes bildet und mit „makroskopischer", d. h. vergrößerter, Spaltbildabbildung den Tonstreifen abtastet. Die Filmführungsteile des Magnettongerätes sind - wie die Schalt- und Transportrollen - so konstruiert, daß sie für Filme von 35mm und 70mm Breite geeignet sind.

Je nach dem Tonaufzeichnungsverfahren (CinemaScope oder 70mm-

Film) können die erforderlichen Vier- bzw. Sechsspur-Magnettonköpfe leicht ausgewechselt werden. Die Gummi-Andruckrollen an den Tongeräten können, wie auch die übrigen Andruckrollen, schnell und leicht getauscht werden. Der Anschluß des Magnettongerätes an den Verstärker wird durch „Tuchelstecker" hergestellt. Die Überblendung von Bild und Ton erfolgt auf elektromagnetischem Wege mit Hilfe der Überblendungstaste. -Z-

Bild

Doppelt verzahnte Schalt- und Zahntrommeln für 35- und 70-mm-Film und zugehörige Andruckrollen. Darüber die Halter mit auswechselbaren Andruckrollen für Breit- und Normalfilm. (Foto: Frieseke & Hoepfner)

Beschleunigtes Malteserkreuzwerk

Zu den kinotechnischen Neuerungen, auf die in unserem Bericht über die photokina 1963 in FV 3/63 hingewiesen wurde, gehört eine interessante Neukonstruktion von Philips, die als „Beschleunigtes Malteserkreuzwerk" bezeichnet wird und wesentlich zur Erhöhung der Lichtleistung beiträgt.

Es wurde bekanntlich schon immer als ein großer Nachteil empfunden, daß bei der Filmprojektion mit konstanter Lichtquelle die Hälfte des erzeugten Lichtes durch die Umlaufblende verloren geht. Bei den normalen Malteserkreuzwerken wird bekanntlich jedes Bild für die Dauer von 1/96 Sekunde verdunkelt, damit die Bewegung des Bildes während der Fortschaltperiode nicht auf der Bildwand zu sehen ist.

Andererseits muß auch die Zeit des Bildstillstandes für die gleiche Zeitdauer verdunkelt werden, um die nötige Flimmerfreiheit zu erhalten. Auf diese Weise geht demnach die Hälfte des erzeugten Lichtstromes zwangsläufig verloren.

Da eine Verkürzung der Filmfortschaltung naturgemäß zu einer Erhöhung des Lichtstromes führt, wurde von Philips für die Projektoren FP 56 und FP 7 und ihre Vorläufer ein neuartiges Malteserkreuzwerk entwickelt, bei dem die Bewegung des Einzahnstiftes während des Schaltvorganges beschleunigt wird.

Um das zu erreichen, wird die Umlaufgeschwindigkeit der Stiftscheibe kontinuierlich geändert, indem sie zeitweise beschleunigt und zeitweise verlangsamt wird. Dadurch ergeben sich naturgemäß höhere Filmgeschwindigkeiten.

Die Bedeutung der Beschleunigung

Für die Beanspruchung und Belastung des Films sind jedoch nicht die Geschwindigkeiten, sondern die Beschleunigung von großer Bedeutung.

Daher wurde bei dieser Entwicklung größter Wert auf eine möglichst stetig veränderte Beschleunigung gelegt. Mit dem neuen Schaltwerk wird die Fortschaltung in 1/144 Sekunde erreicht, statt (s. o.) in 1/96 Sekunde.

Daher konnte der Abdunkelungsflügel der Sektorenscheibe auf zwei Drittel seiner Größe verringert werden; ebenso auch der zweite, während der Stillstandszeit wirksame Flügel. Die gesamte Verdunkelungszeit, die durch die beiden Sektoren der Umlaufblende nunmehr verursacht wird, beträgt daher nur noch 1/72 Sekunden anstelle der sonst üblichen 1/48 Sekunden. Das bedeutet theoretisch einen Lichtgewinn von 33%.

In der Praxis versucht man jedoch, die Flügel der Umlaufblende etwas kleiner zu machen, als sie theoretisch notwendig wären, da man einen gewissen Teil der Fortschaltdauer noch für die Beleuchtung der Bildwand ausnutzen kann, weil bei Anfang und Ende des Fortschaltens die Filmgeschwindigkeit noch so klein ist, daß kein „Ziehen" des Bildes zu befürchten ist. Daher stimmen die theoretisch errechneten Zahlen nicht genau mit den in der Praxis gemessenen überein. Die Messungen haben ergeben, daß tatsächlich durch die Anwendung des beschleunigten Malteserkreuzwerkes ein Lichtgewinn von etwa 36°/o erzielt werden kann. -Z-

Bild

Austauschbares Malteserkreuzwerk mit beschleunigter Filmfortschaltung für die Normalfilm-Projektoren FP 56 und FP 7 zur Erhöhung der Lichtleistung bei Projektoren mit konstanter Lichtquelle. (Foto: Philips)

Umgestaltung von Filmtheatern

.

- Anmerkung : Wieder eine ganze volle Seite, die den Vorführer nicht interessierte, da er überhaupt keine Kompetenz hatte, dort irgendwie einzuwirken. Diese Empfehlungen oder Vprschläge betrafen und betreffen alleine den Eigentümer oder Betreiber.

.

Die wirtschaftliche Situation auf dem Filmtheatergebiet hat sich in den letzten Jahren grundlegend geändert. Während noch vor einigen Jahren Filmtheaterneubauten häufig waren, ging dieser Trend merklich zurück und man beschränkt sich heute auf Umbauten, bei denen vielfach im Zeichen der Rationalisierung aus einem früher großen Haus zwei im selben Gebäude untergebrachte Theater mit mittleren Sitzplatzzahlen entstehen. Eine solche Maßnahme hat den Vorteil, daß die Filme besser ausgenutzt werden können und daß - bei entsprechender Programmgestaltung und unterschiedlichen Anfangszeiten - auch an Personal gespart werden kann, sofern die technische Einrichtung in den beiden Vorführräumen das zuläßt.

.

Renovierung ohne Umbau

Wesentlich häufiger sind dagegen heute die Fälle, "wo" man sich damit begnügt, den Innenräumen eines veralteten Theaters ohne Umbauten ein neues Gesicht zu geben.

Es gibt bekanntlich in der Bundesrepublik heute noch viele - besonders kleine und mittlere - Theater, deren Innenausstattung so veraltet ist, daß die Räume düster und ungemütlich wirken und die Besucher sich dort nicht mehr wohlfühlen und Theater bevorzugen, die dem Geschmack eines verwöhnten Publikums entsprechen.

Dabei braucht man nicht unbedingt an Prachtbauten zu denken; schon eine geschickt ausgeführte Renovierung kann Wunder wirken und dem Theater den Besucherkreis halten und vergrößern, sofern natürlich auch die technische Einrichtung diesen Ansprüchen genügt.

Hierfür bietet die kinotechnische Industrie vielfache Möglichkeiten in Form von Zusatzeinrichtungen, z. B. Xenon-Einbausätze an Stelle der bisher verwendeten Spiegelbogenlampen, oder von Projektoren und Verstärkeranlagen, die allmählich ausgebaut werden können.

Rückblick

In der Zeit nach der Einführung des Tonfilms begnügte man sich in den kleinen und mittleren Theatern vielfach damit, durch Einbau von Dämmplatten die Akustik zu verbessern. Diese Platten konnten, um die raumakustische Wirkung nicht zu beeinträchtigen, nicht mit farbigen Anstrichen behandelt werden, wirkten daher unschön und gaben dem Raum ein ungemütliches Aussehen.

Später ging man dazu über, Wandbespannungen aus Stoff für diesen Zweck zu verwenden, die jedoch den Nachteil hatten, daß sie Staubfänger sind und für die Anbringung an den Seitenwänden komplizierte Holzbefestigungen angebracht werden mußten.

Erst die Einführung der modernen Kunststoffe, z. B. Acella, gab die Möglichkeit, zugleich mit der raumakustischen Wirkung eine innenarchitektonische Wirkung zu erzielen, die unterstützt werden kann durch die Verwendung moderner und geschmackvoller Beleuchtungskörper.

Hier gleich nochmal der Hinweis auf die wirtschaftliche Lage

Umgestaltungen dieser Art, bei denen keine oder nur unwesentliche Umbauten erforderlich sind, werden heute in zunehmendem Maße von Theaterausstattungsfirmen ausgeführt und tragen dazu bei, unter Berücksichtigung der heutigen wirtschaftlichen Lage der Filmtheater, in Gestaltung und Farbgebung eine freundliche Atmosphäre zu schaffen.

Hierzu ist jedoch eine großzügige und kostspielige Renovierung nicht unbedingt erforderlich; man kann auch mit relativ geringen Mitteln mit Hilfe der modernen Kunststoffe und der geschickten Hand erfahrener Raumgestalter sehr viel erreichen.

Unter den Fachfirmen, die sich auf diesem Gebiet mit Erfolg betätigen, sei in diesem Zusammenhang auf die Firma Kurt Eickmann, Frankfurt, verwiesen, die sich nicht nur mit der Renovierung von Filmtheatern befaßt, sondern seit Jahren auch mit Erfolg Säle in Gaststättenbetrieben auf dem Lande neu gestaltet, zu Mehrzweckanlagen umwandelt und damit wieder rentabel macht.

Beispiele

Ein Beispiel für eine verhältnismäßig einfache und billige Umgestaltung ist in den beiden unten nebeneinander stehenden Bildern aufgezeigt. Das linke Bild gibt einen Ausschnitt aus dem Zuschauerraum der „Stockstädter Lichtspiele" in Stockstadt am Rhein, Kreis Groß-Gerau, in der früheren Gestaltung.

Das rechte Bild zeigt den gleichen Zuschauerraum nach der Renovierung im April 1963. Der Zuschauerraum hatte vorher, wie die linke Aufnahme zeigt, einen Holzfries von ca. 2 m Höhe. Die darüber liegende Wandverkleidung bestand aus den oben erwähnten Dämmplatten. Die Decke war ebenfalls mit einer dunklen Holzbekleidung versehen, so daß die alten Pergament-Leuchten den Raum nur schwach erhellen konnten.

Nach einer Renovierungszeit von nur 5 Tagen konnte der Raum seiner neuen Bestimmung übergeben werden. Nunmehr erschien der Saal vollkommen verwandelt, obwohl keinerlei Umbauarbeiten vorgenommen wurden. Die Seitenwände wurden bis zum Boden mit teerosengelber Plastikfolie in Falten bespannt, während die Logen und die Rückwand des Zuschauerraumes in königsblau gepolstert wurden.

Die hellblaue Decke wurde mit Einbau-Leuchten versehen; der neue Bühnenvorhang ist in Rot gehalten. Alle Farben sind harmonisch aufeinander abgestimmt und geben dem Raum Wärme und Behaglichkeit.

Das im rechten Bild sichtbare Vogelmotiv streckt den Raum und verleiht ihm in Verbindung mit den „Bullaugen-Leuchten" eine moderne Note. Nach der Umgestaltung wirkte daher nichts mehr bedrückend, zugleich wurde durch die Verwendung der Plastikfolie die Raumakustik verbessert. Die Wandbespannung aus der schwer entflammbaren Plastikfolie erlaubte zudem eine helle und freundliche Farbgebung; sie hat darüber hinaus den Vorteil, nicht nur preiswert, sondern auch sehr strapazierfähig zu sein. Dieser schon seit langem bewährte Kunststoff atmet nicht und nimmt auch keinen Schmutz in sich auf; außerdem ist die Folie abwaschbar. Die Erfahrung hat gezeigt, daß eine solche Plastik-Bespannung auch nach über vier Jahren noch wie neu aussieht.

Der Blick aufs Land

Auch in Festsälen auf dem Lande, in denen außer Filmvorführungen sehr viele Tanzveranstaltungen abgehalten werden, hat sich diese Bespannung trotz stärkster Beanspruchung gut bewährt. Außerdem konnte in diesen Fällen infolge der vielseitigen Verwendungsmöglichkeit des Saales (Mehrzweckbau) nach einer solchen Renovierung eine starke Umsatzsteigerung festgestellt werden. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, das Gesicht eines Filmtheaters oder eines Saales geschmackvoll zu gestalten. Die hierfür zur Verfügung stehende Farbenauswahl ist sehr groß. Man kann den Raum ein- oder zweifarbig behandeln, da jeder Raum sein eigenes Gesicht hat und eine individuelle Behandlung seitens der ausführenden Firma verlangt.

Nach dem geschilderten Verfahren wurden in der letzten Zeit durch die Fa. Kurt Eickmann wieder eine Reihe von Filmtheatern umgestaltet, wobei außer Wandbespannungen mit Plastikfolie neue Bühnenvorhänge aus verschiedenfarbigen Stoffen, meist in hellen Farben, sowie neue Beleuchtungseinrichtungen und T-Profil-Schienen für geräuscharme Vorhang-Zugeinrichtungen eingebaut wurden. -Z-

Bilder :

Die Aufnahme unten links zeigt den Zuschauerraum der „Stockstädter Lichtspiele" vor der Renovierung mit Holzfries und Dämmplatten.

Im rechten Bild ist der gleiche Raum nach der Renovierung zu sehen mit Wandbespannung aus Plastikfolie und Einbau-Leuchten.

Fachnormenausschuß Kinotechnik

In FV 3/63 brachten wir auf Seite 3 einen kurzen Hinweis auf die Frühjahrstagung des „Fachnormenausschuß Kinotechnik für Film und Fernsehen im Deutschen Normenausschuß e. V." (FAKI), die vom 1. bis 5. April 1963 im Sitzungssaal des Deutschen Normenausschuß in Berlin stattgefunden hat.

Von den Themen nur die Überschriften :

Vorführgeschwindigkeit und Filmabmessungen

Seitenverhältnis, Bildfenster und Objektive

Bildwandausleuchtung, Startbänder und Endband

.

DKG-Vortrag in Berlin (Juni 1963)

Auf der 304. Vortragssitzung der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V. (DKG) am 27. Juni 1963 in Berlin sprach Herr Dr. H. Jensen, Deutsche Philips GmbH, Hamburg, über: „Moderne Entladungslampen für Film und Fernsehen".

Nach einleitenden Hinweisen auf die Entwicklung der Lichtquellen und der Beleuchtungstechnik in Form des Bogenlichtes und dessen Eigenschaften behandelte der Vortragende die Bedeutung der Hochdruck-Gasentladungslampen als moderne Lichtquelle für die Kinoprojektion, wie sie als Xenonlampen mit Leistungen von 900 W, 1600 Watt und 2500 W mit Gleichstrom betrieben, heute zur Verfügung stehen, und ein kontinuierlich gleichmäßiges Licht liefern.

Einen völlig anderen Weg eröffneten die Impulslampen von Philips, die SPP 800 und SPP 1000, die mit pulsierendem Gleichstrom arbeiten und kurze Lichtblitze aussenden.

Wie in FV 5/63, Seite 2 ff., näher ausgeführt, wird bei diesem Verfahren der Film in den Kinoprojektoren zwischen zwei Blitzen fortgeschaltet, so daß eine Umlaufblende entfällt und das gesamte Licht der Impulslampe für die Projektion ausgenutzt werden kann.

Gegenüber dem offen brennenden Kohlebogen haben diese Gasentladungslampen den Vorteil, daß sie immer gleichmäßig leuchten, während beim Kohlebogen die Lage des Kraters und die Lichtverteilung im Krater von zufälligen Schwankungen im Abbrand der Kohlenstifte und in ihrer automatischen Nachführung stark beeinflußt werden.

Ein Flackern des Lichtes, so führte der Vortragende weiter aus, sowie Veränderungen der Lichtfarbe während des Betriebes können bei Verwendung von Gasentladungslampen daher nicht eintreten. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß die Gasentladungslampen - im Gegensatz zum Kohlebogen - eine Automatisierung des Vorführbetriebes erlauben und daß bei Verwendung der Gasentladungslampen die Betriebskosten des Theaters gesenkt werden können.

Wie für die Filmprojektion lassen sich die Gasentladungslampen - wie an anderer Stelle ausgeführt - auch für die Hintergrundprojektion verwenden, die heute u. a. in den Fernsehstudios zur bildlichen Ergänzung der Nachrichtensendungen regelmäßig eingesetzt wird. Auch die mit pulsierendem Gleichstrom und mit Lichtblitzen arbeitende SPP-Lampe eignet sich für diese Zwecke.

Abschließend berichtete der Vortragende über die Neukonstruktion des Philips-Projektors FP22 S, bei dem - wie ebenfalls in FV 5 63 ausführlich berichtet wurde - zwei Impulslampen kurz hintereinander im regelmäßigen Wechsel blitzen. Man erreicht dadurch Lichtströme von 15 000 Lumen, die für die Filmprojektion mit Entladungslampen in größten Kinos und in den Autokinos ausreichen. Mit einer solchen Einrichtung wird auch die Hintergrund-Projektion mit Laufbildern (Film), bei der bisher Bogenlampen mit extrem hoher Lichtleistung erforderlich waren, für viele Anwendungsfälle wesentlich vereinfacht.

Die Titel-Seite von Heft 9/1963 (September 1963) - 10. Jahrgang

"Fernseh-Einrichtungen für das Filmtheater"

Auf der Photokina 1963 zeigte Philips im Rahmen des umfangreichen Ausstellungsprogrammes u. a. auch die volltransistorisierte Kampakt-Fernsehkamera EL 8000 mit sehr kleinen Abmessungen und demonstrierte dabei die vielseitige Verwendungsmöglichkeit dieser Neuerung, so u. a. auch für den Filmtheaterbetrieb.

Für diese Zwecke wunden zwei Einrichtungen im Betrieb gezeigt, die in dem einen Fall die Fernseh-Abtastung von Dias über die Kompaktkamera ermöglicht; im zweiten Ffall die Abtastung von 16mm-Filmen. Die Dia-Abtastvorrichtung besteht aus einem automatischen Philips-Diaprojektor mit davor angeordneter Kompaktkamera und ermöglicht es z. B., Starfotos oder Szenenbilder von angekündigten Filmen in das Foyer oder in die Kassenhalle auf Empfänger zu übertragen und die Werbewirkung noch dadurch zu unterstützen, daß zum Bild ein auf Tonband gesprochener Kommentar übertragen wird, wobei die Fortschaltung der Dias von diesem Tonband aus gesteuert werden kann.

Mit einer zweiten Anlage, wie sie unten abgebildet ist, wurde demonstriert, wie durch eine Fernseh-Anlage das laufende Vorprogramim in das Foyer des Theaters übertragen werden kann, um zu spät gekommene Besucher auf diese Weise trotzdem noch an der Vorstellung teilnehmen zu lassen und ihnen das Aufsuchen des Sitzplatzes im verdunkelten Zuschauerraum bis zur Pause zu ersparen.

Mit dieser Einrichtung, die aus einer Philips-Schmaltonfilm-Anlage EL 5000 mit angesetzter Kompaktkamera und Wiedergabe-Empfängern besteht, können auch Ausschnitte aus dem laufenden Prodramm den Passanten auf der Straße gezeigt und damit die Standfotos in den Schaukästen wirkungsvoll ergänzt werden. Sind dem Filmtheater noch weitere Räumlichkeiten mit Publikumsverkehr angegliedert, wie z. B. Gaststätten, Klubräume oder ähnliche Versammlungsstätten, so kann auch in diese Räume die vorbeschriebene Übertragungsmöglichkeit durch eine Fernseh-Abtastanläge über Monitore oder normale Fernsehempfänger angewendel werden. (Foto Philips)

Siebketten im Kino-Verstärker

.

- Anmerkung : Dies hier ist ein sehr spezieller Artikel für Röhren- und Verstärker- Experten - aber mitnichten für einen Filmvorführer. Der kann und darf an der Verstärkeranlage überhaupt nichts ändern. Selbst für Kinotechniker war das bereits zu hoch. Unser Vater (bis 1961 bei der UFA Handel in Frankfurt) musste bei solchen Problemen den Spezialisten aus Düsseldorf anfordern.

Das Qualitätsmerkmal heutiger Kinoverstärker liegt nicht nur in dem durch die sogenannte „Hi-Fi-Technik" geforderten großen Frequenzumfang; ebenso entscheidend ist auch der Störspannungsabstand.

Man versteht hierunter das Verhältnis von Nutzspannung zu einer immer vorhandenen Störspannung. Daß sich eine bestimmte Größe der Störspannung nicht unterschreiten läßt, wird klar, wenn man sich ihre Entstehung überlegt. Wie bekannt, wird jeder stromdurchflossene Leiter von einem elektromagnetischen Feld umgeben. Ist der durchfließende Strom ein Wechselstrom, so haben wir es auch mit einem Wechselfeld zu tun, das in der Umgebung liegende andere Leiter beeinflußt.

Wie groß die Beeinflussung ist, hängt von der Stärke des Feldes am Ort des Leiters ab. Relativ starke Felder erzeugen im Kinoverstärker die Transformatoren und Drosseln.

Man muß daher besondere Maßnahmen treffen, um den störenden Einfluß dieser Bauelemente klein zu halten. Diese Maßnahmen liegen zum Teil schon im Aufbau der Transformatoren und Drosseln, wie z. B. streuarme Wicklung oder Abschirmung, ebenso hilft auch eine sinnvolle Anordnung auf dem Chassis die Störungen zu mindern.

Besonders gefährlich wäre eine Verkopplung des Streufeldes des Ausgangstrafos mit dem des Netztrafos oder der Netzdrossel. Man ordnet daher diese Bauteile in einem rechten Winkel zueinander an und sorgt außerdem für einen recht großen Abstand.

Wo entstehen Störspannungen ?

In modernen Verstärkeranlagen ist der Netzteil als gesonderter Baustein möglichst weit vom Endverstärkereinschub angeordnet, wodurch eine gegenseitige Beeinflussung so gut wie ausgeschlossen ist.

Weiterhin entstehen Störspannungen durch kapazitive Verkopplungen innerhalb der Verdrahtung, durch empfindliche Gitterleitungen oder im Gitterkreis liegende Bauelemente, ebenso durch Wechselstromheizung der Röhren.

All diese Einflüsse sind durch sorgfältige Planung und Verdrahtung klein zu halten. Je weiter eine Verstärkerstufe zum Eingang hin liegt, um so empfindlicher ist sie gegen Störspannungen, da diese ja wie die Nutzspannung weiter verstärkt wird. In der Eingangsstufe tritt auch im wesentlichen eine weitere Störspannung, nämlich das Rauschen auf. Das Rauschen entsteht durch unregelmäßigen Austritt der Elektronen aus der Kathode der Röhre und durch die Aufteilung des Elektronenstromes auf mehrere positive Gitter und die Anode. Eine Triode rauscht daher auch weniger als eine Pentode.

Einen sehr wesentlichen Störspannungsanteil können Wechselspannungen liefern, die nach der Umformung des vorhandenen Netzwechselstromes in Gleichstrom verblieben sind. Die Heraussiebung dieses Restwechselstromes ist sehr wichtig und soll im folgenden ausführlich behandelt werden.

Bild/Grafik

Die schematische Darstellung zeigt von oben nach unten: a = Siebglied, bestehend aus Drossel und Kondensator, b = Siebglied, bestehend aus Widerstand und Kondensator und unten (c) eine Darstellungsari von b,

die den Spannungsteiler-Charakter der Siebschaltung verdeutlicht.

Die Gleichrichtung

Wenn man den eigentlichen Gleichrichtervorgang als bekannt voraussetzt, so wissen wir, daß am Ladekondensator der Gleichrichteranordnung ein pulsierender Gleichstrom steht. Man kann sich diesen aus einer reinen Gleichspannung und einer reinen Wechselspannung zusammengesetzt denken. Die Frequenz der Wechselspannung hängt dabei von der Art der Gleichrichterschaltung ab.

Sie liegt mit 50 Hz bzw. 100 Hz am unteren Frequenzbandende und damit in einem Bereich, "wo" die Verstärkung sehr groß ist. Das Fernhalten der Restwechselspannung ist also von besonderer Bedeutung.

Bild

Schaltung einer Trioden-Verstärkerstufe mit Siebung der Anodenspannung nach Schaltung b mit RC-Glied.

.

Eigenschaften und Anwendung der Siebketten

Man benutzt hierzu sogenannte „Siebketten", welche aus Kombinationen von Drosseln und Kondensatoren bzw. Widerständen und Kondensatoren bestehen. Ihre Wirkungsweise ist begründet in der Eigenschaft, für Gleichstrom ein anderes Spannungsteilerverhältnis zu haben als für Wechselstrom.

Wie bekannt ist, hat ein Kondensator bestimmter Größe einen Widerstand, der bei Gleichstrom - theoretisch - unendlich groß ist und mit steigender Frequenz immer kleiner wird. Eine Induktivität dagegen, also z. B. eine Drossel, benimmt sich gerade umgekehrt. Sie hat also bei hohen Frequenzen einen großen Widerstand und bei der Frequenz Null - d. h. bei Gleichstrom - auch theoretisch den Widerstand Null Ohm.

Benutzt man die Reihenschaltung einer Drossel mit einem Kondensator als Spannungsteiler und greift die Spannung am Kondensator ab, so ergibt sich folgendes Bild: Für Gleichspannung ist der Drosselwiderstand sehr klein und der Kondensatorwiderstand sehr groß.

Es wird daher nahezu die gesamte Gleichspannung am Kondensator zur Verfügung stehen. Für Wechselspannung ist der Drosselwiderstand groß und der Kondensatorwiderstand klein, der größte Teil der Wechselspannung fällt daher an der Drossel ab, entsprechend dem Teilerverhältnis der beiden Widerstände.

Für den näher Interessierten seien nachstehend noch einige Zusammenhänge angedeutet. Die Restwechselspannung, im folgenden kurz „Brummspannung" genannt, ist das Verhältnis der effektiven Wechselspannung zur mittleren Gleichspannung. Sie hängt von der Größe des Ladekondensators, der Belastung und einer Konstanten k ab. Die Größe von k ist abhängig von der Gleichrichtungsart. Bei 50 Hz und Einwegschaltung ist z. B. k = 4; bei Zweiwegschaltung k = 1,5 (bei Röhrengleichrichtung).

Ein Siebfaktor s gibt an, um wievielmal schwächer die Eingangsspannung gegenüber der Ausgangsspannung des Siebgliedes ist. Mit Hilfe dieses Siebfaktors läßt sich auch die Größe der erforderlichen Induktivität oder Kapazität errechnen. Werden mehrere Siebglieder hintereinander geschaltet, so multiplizieren sich die einzelnen Siebfaktoren.

An Stelle der Siebdrossel läßt sich mit dem gleichen Erfolg auch ein Ohmscher Widerstand verwenden. In diesem Fall tritt auch ein erhöhter Spannungsabfall auf, der jedoch in vielen Fällen in Kauf genommen werden kann.

Mehrere Siebketten

Siebketten, bestehend aus Drosseln und Kondensatoren, findet man vorzugsweise in jedem Netzteil der Kinoverstärker. Sie sind nicht selten mehrgliedrig aufgebaut, bestehen also aus der Hintereinanderschaltung mehrerer Siebglieder.

Für die einzelnen Spannungsverstärkerstufen werden weitere Siebglieder vorgesehen. Sie bestehen aus Widerständen und Kondensatoren und haben außer der Siebung noch die Aufgabe, für die Entkoppelung der Stufen untereinander zu sorgen und die Speisespannung auf den erforderlichen Wert herabzusetzen. In kleineren Verstärkern mit einfachen Endstufen, in A-Schaltung, sowie in Rundfunkempfängern wird gelegentlich zur Siebung eine „Brummkompensation" über den Ausgangstrafo angewendet.

Die Anodenspannung für die Endröhre wird direkt vom Ladekondensator einer Anzapfung des Ausgangsübertragers zugeführt. Die beiden Teil-Wicklungen, der Innenwiderstand der Endröhre und ein vor der Wicklung liegender Ohmscher Widerstand bilden zusammen eine Brückenschaltung, durch die die Brummspannung des Ladekondensators kompensiert wird.

Ein Nachteil dieser Schaltung ist, daß bei Röhrenalterung die Brücke aus dem Gleichgewicht kommen kann und damit die Brummspannung zunimmt.

Fehler an Siebketten machen sich entweder durch mehr oder weniger starkes Brummen oder durch völliges Versagen des Gerätes bemerkbar. Im ersten Falle hat der Kondensator entweder seine Kapazität verloren, oder er ist auf sonst eine Art, z. B. durch Drahtbruch, unwirksam geworden. Mit Hilfe eines Prüfkondensators werden alle verdächtigen Punkte der Schaltung abgetastet, um auf diese Weise den Fehler einzukreisen. Schlägt der Kondensator durch, so bricht die Spannung hinter dem Siebglied zusammen und der davor liegende Widerstand zeigt meist schon durch seine Überlastung den Fehler. Weiteren Aufschluß ergibt dann eine kurze Spannungsmessung. GEW

Bilder:

Brummkompensation in einer Endstufe durch Anzapfung an den Ausgangsübertrager.

Wechselstrommäßige Brückenschaltung der Brummkompensation.

(Zeichnungen: G. E. Wegner

Kinotechnische Neuerungen im Ausland

Von den bisher bekannt gewordenen „Mehrfilmverfahren" (Cinemiracle und Cinerama) hat sich Cinerama in den letzten Monaten auch bei uns - vorerst allerdings nur an einigen Stellen - eingeführt. Die von der Kinoton GmbH, München, aufgestellten Anlagen der Deutschen Cinerama-Gesellschaft, München, verwenden bekanntlich drei gleichzeitig laufende Projektoren, auf denen drei Teilfilme von 35mm Breite mit 6 Perforationslöchern je Bild mit 26 Bildern/s vorgeführt werden, während auf einem getrennten Tonprojektor ein Sechskanal-Magnetfilm synchron mit den Bildprojektoren läuft. Nunmehr kommt aus den USA die Nachricht von einem „Super-Cinerama-System", das die noch bestehenden Nachteile des Cineramaverfahrens nicht mehr aufweist.

Super-Cinerama-Verfahren

Dieses neue Verfahren, das erstmals in Hollywood gezeigt wurde, ermöglicht die pausenlose Vorführung von Cinerama-Filmen mit zwei Projektoren, wie bei der Normalfilm-Vorführung. Es ist also sowohl für die Aufnahme, wie auch für die Wiedergabe jeweils nur ein Gerät - statt 3 - erforderlich. Dadurch entfallen die bisher störenden Trennungslinien zwischen den drei nebeneinander projizierten Filmen und das Versetzen von Bildern bei unsachgemäßem Einlegen der Filme.

Für die Projektion der Super-Cinerama-Filme wird eine gebogene Bildwand verwendet, die aus unzähligen senkrecht gespannten Fäden besteht und einen großen Tiefeneffekt ermöglicht, bei einem Blickwinkel von etwa 146 Grad. Die besonderen Vorteile dieses neuen Verfahrens bestehen in einfacherer Bedienung, da für die Wiedergabe nur ein Objektiv und eine Kopie erforderlich ist.

Dadurch ermäßigen sich dementsprechend auch die Herstellungskosten um etwa 30%, sodaß man dazu übergehen will, von jetzt ab alle Cinerama-Filme mit einer Ein-Linsen-Kamera aufzunehmen und mit nur einem Projektor wiederzugeben.

Allerdings soll der Übergang vom Drei-Linsen-System zum Ein-Linsen-Verfahren erst allmählich erfolgen. Im übrigen wurde bekannt gegeben, daß die technische Möglichkeit besteht, die Negative der bisherigen Cinerama-Filme auf dieses neue Projektionsverfahren umzuschalten. Das für Super-Cinerama entwickelte Spezial-Aufnahme-Objektiv soll erstmals im Januar 1964 den neuen Cinerama-Produktionen zur Verfügung gestellt werden. Wie weiter mitgeteilt wurde, sollen bis Ende 1966 etwa 300 Cinerama-Theater in den USA und weitere 300 Theater in der übrigen Welt fertiggestellt werden.

Neues Technicolor-Verfahren

Aus England kommen Nachrichten über ein neues Technicolor-Verfahren, das die Bezeichnung „TechniScope II" erhalten und vor kurzem vor einem Kreis von Fachleuten erstmals demonstriert wurde. Es soll damit eine weitere Qualitätsverbesserung der Scope-Verfahren erreicht und die Produktion verbilligt werden.

Bekanntlich wurde von Technicolor vor etwa 10 Jahren das Breitfilm-Verfahren „TECHNIRAMA" entwickelt, bei dem die Aufnahme auf horizontal laufenden Film von 35mm Breite mit Bildkompression von 1,5 erfolgt, die bei der Herstellung der 70mm-Kopien wieder aufgehoben wird. Die Kopien besitzen 6 Magnettonspuren; die Vorführung erfolgt mit 24 Bildern/s auf eine stark gekrümmte Bildwand. Da sich sowohl bei diesem Verfahren, wie auch bei der Verwendung von 70mm breiten Negativen die Produktionskosten sehr verteuerten, wurde das neue „TechniScope-II-Verfahren" entwickelt, das ein Bildwand-Seitenverhältnis von 2,35:1 ermöglicht - gegenüber 2,2:1 bei TECHNIRAMA - und damit dem CinemaScope-Verhältnis angepaßt ist.

Bei „TechniScope II" wird normaler 35mm-Film verwendet. Die zugehörige Aufnahmeoptik ist so konstruiert, daß nur die Hälfte der Bildfläche des 35mm-Negativfilms, d. h. ein Bild mit 2 Perforationslöchern, benutzt wird, so daß eine Negativrolle von 300m Länge einem Film von 600m Länge bildinhaltlich entspricht. Die TechniScope-Produktionen können mit normalen 35mm-Kameras gedreht werden und erfordern lediglich eine entsprechende Umkonstruktion für den Filmtransport.

Die Wiedergabe der Filme erfolgt mit den üblichen anamorphotischen Optiken und Kopien auf Normalfilm von 35mm Breite. Die Demonstrationsvorführung dieses neuen Verfahrens im Londoner „Columbia-Theater" zeigte u. a., daß bei Schwenkungen keinerlei Verzerrungen auftreten und daß die Tiefenschärfe bei der Verwendung von Optiken mit 25 und 18mm Brennweite sehr gut ist.

Life-Sendungen in Kinos

Einer weiteren Nachricht aus Kanada zufolge ist beabsichtigt, in den kommenden Monaten gleichzeitig in neun Filmtheatern die auswärtigen Spiele des „Maple Leaf Eishockey-Teams" aus Toronto (Kanada) zu übertragen, nachdem sich ein Testversuch mit der Übertragung der Spiele in einem Theater in Toronto als sehr erfolgreich erwiesen hatte. Da hierbei der durchschnittliche Kinobesuch auf etwa 85% stieg, erhofft man sich durch dieses Verfahren der Übertragung von Life-Sendungen in das Filmtheater eine zusätzliche Einnahmequelle. -Z-

Neue Bildwand mit plastischer Wirkung

Trotz der erfolgreichen Entwicklung der modernen Filmverfahren mit der Breitwand-Wiedergabe und der Spezialverfahren mit Panoramawirkung, wie z. B. Cinemiracle und Cinerama, hat es auch in der Zwischenzeit nicht an Versuchen gefehlt, durch geeignete Mittel das plastische Sehen des projizierten Bildes, d. h. die räumliche Projektion, zu ermöglichen, ohne den Zuschauer zu zwingen, Spezialb rillen zu benutzen, um diesen Bildeindruck zu erhalten.

Abgesehen von dem bekannten 3D-Verfahren, das vor einigen Jahren in verschiedenen Filmtheatern gezeigt wurde, jedoch in technischer Beziehung nicht befriedigte, hat man z. B. versucht, den räumlichen Bildeffekt dadurch zu erreichen, daß an Stelle einer geschlossenen Bildwand aus Spezialmaterial neue Projektionsflächen benutzt wurden, die - wie bei der Erfindung des Russen Iwanow - aus einzelnen senkrecht gespannten dicht nebeneinander liegenden Fäden oder Streifen bestehen, die zudem noch zur Erzielung des „plastischen" Eindrucks hintereinander in verschiedenen Ebenen liegen. Diese Methode ergibt zwar bis zu einem gewissen Grade die Möglichkeit einer plastischen Bildwiedergabe ohne Benutzung von Spezialbrillen; sie ist jedoch verhältnismäßig kostspielig und der technische Aufwand steht in keinem Verhältnis zum erzielten Ergebnis.

Die wesentlichsten Bedingungen für eine räumliche Bildwiedergabe bestehen bekanntlich darin, daß eine gute Tiefenwirkung und gleichzeitig entsprechende Tiefenschärfe erzielt wird, die dem dreidimensionalen (3-D)Sehen des menschlichen Auges entspricht oder zumindest möglichst nahe kommt. Bei der Wiedergabe von Filmen oder geeigneten Bildvorlagen (Dias) in diesem 3-D-Verfahren in größeren Räumen kommt die Forderung hinzu, daß der räumliche Bildeindruck von allen Plätzen aus betrachtet überall der gleiche ist.

Eine solche Forderung ist natürlich nicht leicht und auch nicht vollkommen zu erfüllen. Immerhin scheint ein Weg hierzu von der französischen Firma Albert Capetta, Montreuil sur Bois/Seine, gefunden worden zu sein, die auf der Pariser Foto- und Kino-Messe 1963 eine neuartige Bildwand mit plastischer Wirkung gezeigt haben.

Einbau einer „Panoptique 3 D"-Bildwand von 10 m Breite in einem Filmtheater. (Fotos: A. Capetta)

Bildwand »Panoptique 3D«

Bei der Entwicklung dieser neuen Bildwand ging man von der Überlegung aus, daß es besonders wichtig erscheint, auch für die Zuschauer auf den vorderen Sitzplatzreihen gute Sichtmöglichkeiten zu schaffen und ihnen den gleichen Bildeindruck zu vermitteln wie auf den projektionstechnisch günstigeren Plätzen.

Besonders störend machen sich dabei Randunschärfen bemerkbar, wie auch die übermäßige Bildauflösung bei zu kurzer Entfernung des Sitzplatzes von der Bildwand, abgesehen von Ermüdungserscheinungen des menschlichen Auges.

Diese Überlegungen haben den Erfinder, Albert Capetta, dazu geführt, die neue Bildwand „Panoptique 3D" zu entwickeln, die bereits in etwa 40 Theatern in Paris, der französischen Provinz und im Ausland mit Erfolg eingebaut ist.

Das Wesentliche dieser Erfindung besteht darin, daß die Bildwand eine spezielle konkave Form erhält, die dem zweiäugigen Sehen angepaßt ist und zugleich durch diese neuartige Formgebung einen räumlichen Effekt ermöglicht, der auch auf den Sitzplätzen noch wahrnehmbar ist, die in kurzer Entfernung vor der Bildwand liegen. Dieser Effekt wird nach Angaben des Erfinders ausschließlich durch die besondere Formgebung der Bildwand erzielt, ohne Verwendung von Spezial-Projektionsobjektiven und ohne Brillen.

Der weitere Vorteil besteht darin, daß das räumlich wirkende Bild von allen Plätzen aus wahrgenommen werden kann, gleich unter welchem Winkel die Bildwand betrachtet wird, und daß sich das projizierte Bild durch besondere Klarheit auszeichnet.

Das bei diesem Verfahren verwendete Bildwand-Material ist abwaschbar und verändert auch nicht seine helle Oberfläche. Das Bildwandgestell ist sehr stabil und entsprechend der erforderlichen konkav-konvexen Form der Bildwand konstruiert. Die Gestelle werden für Bildwände bis zu 10m Breite geliefert. Für den Schmalfilm-Amateur und für ortsveränderlichen Betrieb sind auch kleine, zusammenlegbare Gestelle erhältlich, die von 0,75 bis 3m Breite für die Projektion von Filmen im Format 8mm; 9,5mm und 16mm sowie für Dia-Projektion bestimmt sind; weitere Breiten von 2 bis 5m für CinemaScope-Schmalfilm-Wiedergabe von 8- und 16mm-Filmen. -Z-

Zusammenlegbare „Panoptique 3 D"-Bildwand für Amateure und für Vortragende, die auf einen Sockel gestellt oder auf einem zusammenklappbaren Untergestell verwendet werden kann und leicht transportabel ist.

Zuschriften aus dem Leserkreis ...

Die Themen sind alle mehrfach behandelt und in keiner Weise mehr interessant. Diese Zuschriften werden ab jetzt bis Jahresende übergangen, da für den "Filmvorfüherer" das Ende kommt.

Theoretische Grundlagen der Kinotechnik (Teil ??)

In FV 5/1963 (Mai-Ausgabe) haben wir mit dem Abdruck von Abhandlungen begonnen, die sich mit den theoretischen Grundlagen der Kinotechnik befassen. Zweck dieser Veröffentlichungen soll es sein, alte Kenntnisse wieder aufzufrischen und dem Vorführer-Nachwuchs Informationen zu geben, die dazu beitragen, das Verständnis für die technischen Zusammenhänge zu erleichtern. Nachdem von unserem Mitarbeiter Welf Ankenbrand, Bremen, in FV 5/63 „Die Wirkungsweise der Elektronenröhre" behandelt wurde, erhielten wir nunmehr vom gleichen Verfasser eine Zuschrift, die sich mit der Frage befaßt: „Was ist Frequenz?"

Elektrische Schwingungen und Frequenz

In der vorerwähnten Abhandlung: „Die Wirkungsweise der Elektronenröhre" wurde schon kurz darauf hingewiesen, daß man unter der Bezeichnung „Frequenz" die Anzahl der Schwingungen in einer festgelegten Zeiteinheit versteht. Man kann diese elektrischen Schwingungen mit den „mechanischen" Schwingungen vergleichen, die ein schwingendes Pendel, z. B. der Perpendikel einer Pendeluhr, ausführt.

Würde man am unteren Ende dieses Pendels einen Bleistift befestigen und senkrecht zur Schwingungsebene des Pendels einen Papierstreifen mit konstanter Geschwindigkeit vorbeiziehen, so würde der Bleistift auf dem Papier eine zackenförmige Kurve aufzeichnen. Der Physiker bezeichnet einen auf diese Weise entstandenen Linienzug als „Welle" und unschwer läßt sich auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Meereswellen feststellen, wie das Bild rechts oben zeigt.

In ähnlicher Weise pendeln auch die Elektronen beim elektrischen Wechselstrom hin und her. Trägt man die Zeit der Schwingungen auf einer waagerechten und die Größe der Ausschläge („Amplitude" genannt) auf einer senkrechten Linie auf, so entsteht eine Schwingungskurve, die ein positives und ein negatives Maximum hat, und zwischen diesen beiden Maxima durch den Ruhepunkt läuft. Die gesamte Schwingung vom Ruhepunkt über das positive Maximum, den zweiten Ruhepunkt, das negative Maximum bis zum dritten Ruhepunkt nennt man „Periode". Eine Periode entspricht also - auf den Wechselstrom bezogen - 2 Polwechseln.

Die Wellenlänge

In der dargestellten Wellenkurve bezeichnet der Teil zwischen den Punkten A und B eine Periode, die zugleich der „Wellenlänge" entspricht. Sie ergibt sich aus der Zeit t und der Zahl der Schwingungen, also aus der Frequenz. Die Strecke C-D stellt die Amplitude dar. Sie wird bestimmt durch die Stärke der Schwingungen.

Auf das oben erwähnte Pendel übertragen bedeutet das, daß die Schwingungs-Amplitude größer wird, wenn das Pendel weiter ausschwingt; schwingt es weniger aus, ist sie kleiner. Die Zahl der Perioden in einer Sekunde bezeichnet man als Frequenz. Wie für alle technischen Begriffe wurde auch für die Frequenz eine Maßeinheit geschaffen, welche die Bezeichnung „Hertz"' trägt und nach dem deutschen Physiker Heinrich Hertz benannt ist. Die Abkürzung hierfür heißt „Hz".

Wenn das eingangs erwähnte Pendel einmal in einer Sekunde hin und her schwingt, so hat es eine Frequenz von 1 Hertz (Hz); schwingt es zweimal in der Sekunde, dann beträgt die Frequenz 2 Hz usw.

Hierbei ist es gleichgültig, wie weit das Pendel ausschwingt bzw. - auf elektrische Verhältnisse übertragen - wie groß die Amplitude ist, da die Frequenz unabhängig von der Stärke der Schwingungen, d. h. von der Größe der Amplitude ist. Die in der Elektrotechnik bekannteste Frequenz ist die des technischen Wechselstromes. Sie beträgt normal 50 Hz, d. h. 100 Wechsel in der Sekunde.

In der Kinotechnik interessieren noch andere Wechselstromfrequenzen, nämlich die, welche den akustischen Schwingungen entsprechen und Sprechwechselströme genannt werden. Diese Frequenzen liegen etwa zwischen 30 und 10.000 Hz und werden als Niederfrequenzschwingungen bezeichnet, während sog. „Hochfrequenzschwingungen" in weit höheren Frequenzbereichen liegen.

Der Vollständigkeit wegen sei noch darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung „Frequenz" auch in der kinotechnischen Proiektion angewendet wird. Man bezeichnet hier die Laufgeschwindigkeit des Films (Normal bekanntlich 24 Bilder/s) analog als „Bildfrequenz" und kennt dabei auch den Ausdruck „Hochfrequenz-Kinematografie", wobei Bildfrequenzen mit über 500 Bildern/s angewendet v/erden.

Eine etwas „zweckentfremdete" Verwendung des Wortes „Frequenz" ist schließlich auch im Filmtheaterbetrieb üblich. Hier spricht man mitunter von „Besucherfrequenz". Eine Besucherfrequenz von 50% bedeutet dabei z. B. die durchschnittlich 50prozentige Besetzung dea Zuschauerraums während der Vorstellungen. Welf Ankenbrand

Bilder

Wellenzug, der durch ein schwingendes Pendel auf einem senkrecht zur Schwingungsebene laufenden Papierstreifen aufgezeichnet ist.

Durch elektrische Schwingungen erzeugte Wellenform. A-B = 1 Periode; C-D = Amplitude. Aus der aufgezeichneten Zeit (t) und der Zahl der Schwingungen ergibt sich die Frequenz. (Zeichnungen: W. Ankenbrand)

Mit und ohne Vorführschein - (für Vorführer ein Alptraum)

In der Rubrik „Zuschriften aus dem Leserkreis" wurde in FV 6/1963 auf Seite 6 ein Schreiben des Herrn Richard Niesler, Vorführer im „Odin-Filmtheater" in Buchen (Odenwald), mit dem Titel „Gedanken um den Vorführschein" veröffentlicht, das sich - Wie eine Reihe anderer solcher Zuschriften der letzten Zeit - mit dem Wegfall des Vorführscheines und der mangelhaften fachlichen Ausbildung des Vorführernachwuchses befaßt.

Diese und ähnliche Ausführungen, wie auch entsprechende Auslassungen der Redaktion, haben im allgemeinen Verständnis und Zustimmung bei den Lesern gefunden. Andererseits erhielten wir auch Stellungnahmen von Nachwuchsvorführern, welche die vorgebrachten Vorwürfe als unberechtigt oder übertrieben bezeichnen oder sich - mit Recht oder nicht - nicht betroffen fühlen. Nachstehend soll daher nochmals zur Aufklärung auf dieses Problem kurz eingegangen werden.

.

- Anmerkung : Auch dieser wiederholte Artikel füllt eine ganze DIN A4 Seite.

.

Die Vorschrift , die Vorschrift , die Vorschrift

Bekanntlich wurde in § 54 der früheren Lichtspieltheaterverordnung vom 18. März 1937 im Abschnitt „Betriebsvorschriften für den Vorführer" u. a. vorgeschrieben, daß „jeder, der Bildwerfer zur Vorführung mit Normalfilm selbständig bedienen will, im Besitz eines von der zuständigen Vorführerprüfstelle ausgestellten oder vom Regierungspräsidenten anerkannten Vorführzeugnisses sein muß".

Diese Vorschrift wurde - insbesondere bedingt durch die Einführung des Sicherheitsfilms - zugleich mit der vorgenannten Lichtspieltheaterverordnung (LIVO) am 1.10.1960 außer Kraft gesetzt, so daß seit diesem Zeitpunkt auch keine behördlichen Prüfscheine mehr ausgestellt wurden und praktisch heute jeder, der mit den "notwendigen Handgriffen" für die Bedienung der Vorführanlagen irgenwie vertraut gemacht wurde, berechtigt ist, im Vorführraum als Vorführer tätig zu sein.

Wenn also heute auch kein Zwang mehr für die Ablegung einer Vorführerprüfung besteht, so hat die Erfahrung seit der Aufhebung der LIVO doch gezeigt, daß gerade in der heutigen Zeit der technischen Vervollkommnung der Vorführednrichtungen und der damit verbundenen Anforderungen nur solche Vorführer ihre Tätigkeit zufriedenstellend ausüben können, die eine umfassende technische Ausbildung vor Antritt ihrer Tätigkeit erhalten haben und - vor alleim - den nötigen guten Willen und Interesse für ihre Arbeit mitbringen.

.

Hauptsache ist das Können

Dabei ist es natürlich gleichgültig, ob diese Nachwuchsvorführer im Besitz eines Vorführscheines sind oder nicht; die Hauptsache ist das Können. Das fachliche Wissen, zumindest die einwandfreie Bedienung und Pflege der Anlage, soll dem Nachwuchs in einem täglich spielenden Theater durch einen für die Ausbildung zugelassenen älteren Vorführer beigebracht werden.

Es ist einleuchtend, daß eine solche rein praktische Ausbildung, auch wenn man voraussetzt, daß der ausbildende Vorführer selbst über die nötigen Kenntnisse verfügt und auch die Fähigkeit - und den Willen - besitzt, dem angehenden Vorführer das nötige Wissen zu vermitteln, doch lückenhaft und einseitig ist.

Einmal lernt der auszubildende angehende Vorführer nur den Projektorentyp und die Tonanlage kennen, die in dem betreffenden Theater vorhanden ist; zum anderen wird der Ausbilder kaum die nötige Zeit für eine richtige und gewissenhafte Ausbildung aufbringen können, da diese Ausbildungszeit auf die einzelnen Vorstellungen und die Vorbereitungsarbeiten beschränkt ist.

Diese und ähnliche Überlegungen haben dazu geführt, daß nach der Außerkraftsetzung der LIVO und des Wegfalles des Vorführscheinzwanges sowie der nach diesem Zeitpunkt gemachten Erfahrungen, es doch wünschenswert erscheint, dem Vorführernachwuchs die Möglichkeit zu geben, sich außer den Handgriffen, die für die Bedienung der Anlage und der Kopienbehandlung (Ausbessern und Kleben) erforderlich sind, umfassendere Kenntnisse anzueignen, die ihn einmal befähigen, auch andere Anlagen zu bedienen, als die, an der er ausgebildet wurde, und darüber hinaus Kenntnisse zu vermitteln, die ihn befähigen, die technischen Zusammenhänge zu verstehen, Anforderungen zu erfüllen, welche die modernen Wiedergabe-Verfahren nun einmal aufweisen und Verständnis für die richtige Pflege und Wartung der ihm anvertrauten Anlage zu bekommen.

.

Der Begriff "gewissenhaft" kommt immer wieder vor ..

Diese Kenntnisse wird der angehende Vorführer kaum bei einer nur praktischen Ausbildung im Theater - und sei sie noch so gut - erhalten. Wie aus Berichten der kinotechnischen Industrie und deren Vertretungen ersichtlich ist, häufen sich in der letzten Zeit die Meldungen über ein beängstigendes Ansteigen der Defekte und Reparaturen, was nur darauf zurückzuführen ist, daß die heute - mit Ausnahmen - praktizierte Ausbildung der Nachwuchsvorführer nicht genügt.

Diese Erkenntnisse und Erfahrungen, die übriges auch von Theaterbesitzern gemacht wurden, die für den Vorführbetrieb und seine Auswirkungen auf das - zahlende - Publikum das erforderliche Interesse aufbringen, haben bekanntlich dazu geführt, daß sich mehrere Wirtschaftsverbände der Filmtheater in den Bundesländern dazu entschlossen hatten, eigene Lehrgänge einzurichten, die angehende Vorführer fachgerecht ausbilden und nach erfolgreichem Besuch dieser Lehrgänge ein „Befähigungszeugnis zur Bedienung von Vorführanlagen" ausstellen, das dem Theaterbesitzer, der einen so ausgebildeten Vorführer einstellt, die Gewähr bietet, einen Mitarbeiter zu bekommen, auf den er sich verlassen kann, der die ihm anvertraute Anlage gewissenhaft bedient und pflegt und damit zum guten Gedeihen seines Theaters beiträgt.

Das Zeugnis allein ist kein Beweis

Damit soll natürlich nicht gesagt sein, daß nur solche Vorführer, die einen Lehrgang erfolgreich, d. h. mit dem Befähigungsnachweis versehen, absolviert haben, als gute und einwandfreie Vorführer zu bezeichnen sind; die Hauptsache ist und bleibt, daß sie sich auch das nötige Wissen angeeignet haben und dieses Wissen im Beruf verwerten.

Das Zeugnis allein ist - wie auch sonst - nur ein äußeres Zeichen; erst die Praxis ergibt dann den Beweis, ob der so ausgebildete und geprüfte Vorführer auch das nötige Können und den guten Willen hat.

Man kann also nicht verallgemeinernd sagen: „Vorführer mit Prüfungszeugnis sind besser als die ohne", denn es gibt unter den Nachwuchsvorführerm, die eine gute praktische Ausbildung genossen haben und ihren Beruf gewissenhaft und mit Liebe ausüben viele - und damit möchten wir die Zuschrift des Herrn Rolf Keese, Vorführer in Hannover-Kleefeld beantworten -, die auch ohne den neuen und freiwillig "errungenen" Prüfschein ihre Tätigkeit vielleicht besser und gewissenhafter ausüben, als manche andere Vorführer, die zwar einen Lehrgang mit Erfolg besucht haben, aber später im Beruf versagen.

- Anmerkung : Viel Schmus um den heißen Brei herum. Diese 4 wöchige Ausbildung und die Prüfung wird immer grenzwertig bleiben. Für mich war die Zeit von ca. 2 Jahren im Vorführraum - natürlich nur Nachmittags nach der Schule - ein Späßchen und hat Spaß gemacht. Ich habe da viel gelernt, eben, weil es Spaß gemacht hatte und ich als Schüler nicht davon leben mußte.

Trotz allem ist natürlich die Absolvierung eines Fachlehrganges mit abschließender Prüfung als berufliche Ausbildung des Vorführers vorzuziehen, da auch hier die Praxis im Vordergrund steht.

Außerdem gehört zu den Teilnahmebedingungein an einem solchen Lehrgang, wie sie allerdings z. Z. nur noch an der Landesgewerbeanstalt in Nürnberg abgehalten werden, der Nachweis, daß der Teilnehmer mindestens 1/2 Jahr praktisch in einem Vorführraum tätig gewesen ist, damit er dort zunächst einmal die praktischen Handgriffe erlernt.

.

Und jetzt wieder Werbung für die Nürnberger Fachschule

Der praktische Unterricht während des Lehrganges wird von langjährigen und erfahrenen älteren Vorführern erteilt; für den theoretischen Unterricht stehen ebenfalls erfahrene Fachkräfte als Lehrer zur Verfügung.

Die umfangreiche technische Einrichtung besteht aus Lehrmaschinen verschiedener Fabrikate und aus einem kleinen Kinosaal mit modernster technischer Einrichtung, - in dem Vorführungen stattfinden und die Lehrgangsteilnehmer mit den modernen Wiedergabe-Verfahren vertraut gemacht werden.

Außerdem wird im Unterricht mit besonderem Nachdruck die Beseitigung von plötzlich auftretenden und vermeidbaren Störungen behandelt, wie sie bei der rein praktischen Ausbildung dm Theater nur zufällig auftreten. Natürlich hat nicht jeder angehende Vorführer - schon aus zeitlichen und finanziellen Gründen - die Möglichkeit, einen solchen Lehrgang zu besuchen.

Es darf dabei aber nicht vergessen werden, daß der Erwerb des Vorführscheines an der Nürnberger Fachschule für Filmvorführer nicht nur Vorteile bei der Einstellung in einem Filmtheater hat, isondern darüber hinaus auch die Möglichkeit bietet, dieses „Befähigungszeugnis" außerhalb des eigentlichen Filmtheaterbetriebes zu verwerten.

Man denke nur dabei an die Kreisfilmstellen und Bildstellen, die für die Betreuung der nachgeordneten Bildstellen und die Pflege der Leihapparaturen ebenfalls vorzugsweise geprüfte Vorführer beschäftigen.

.

- Anmerkung : Völliger Unsinn. Den Vorführschein der Stadtbildstelle Wiesbaden (mit 3 Nachmittagen) hatte ich bereits mit 15 erfolgreich samt Prüfung gemacht. Doch das mit dem 16mm Projektor, einem ganz normalen Siemens 2000 Tonfilmgerät, war eben kein richtiges Kino, es war nur für die eigene Schulklasse.

.

Auch bei den Filmclubs und den Filmringen finden Vorführer mit Vorführschein leicht eine (Neben-) Beschäftigung, da sie ja während des Lehrganges auch mit Schmalfilmgeräten vertraut gemacht werden.

Besonders günstige und lohnende Beschäftigung bieten schließlich für einen geprüften Vorführer die Fernsehstudios, Filmstudios, SynchronstudJios und die Kopierwerke, abgesehen von den Filmdiensten bei der industriellen Werlbung mit Filmwagen und den Stadtverwaltungen und Kulturämtern, die über Kultur- oder Gemeinschaftshäuser und vielfach auch über Festhallen verfügen, die mit Tonfilm-, Dia-Projektions-, Rundfunk- und Fernseh-Übertragungsanlagen ausgestattet sind. -Z-

- Anmerkung : Leider auch Unsinn - Das sind alles nur verträumte Wunschvorstellungen und die sind weit ab von der Realität. Als ich dann beim ZDF unter den Eichen in Wiesbaden währen der Semesterferien gejobt hatte, kam ich zuerst in den langweiligen Filmgeber-Raum, weil ich von meinen Kenntnissen erzählt hatte. Einen Schein wollte da niemand sehen. Es waren 35mm BAUER Maschinen ähnlich der BAUER B8 und die neuen pneumatischen und sehr lauten 16mm Schrittschaltwerke der FESE.

.