Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 10 - 1963 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 2/1963 (Februar 1963) - 10. Jahrgang

"16. bis 24. März 1963: »photokina« in Köln"

In FV 9/10-1962 brachten wir auf Seite 4 bereits einen kurzen Hinweis auf die bevorstehende „photokina" in Köln, die nach einem zeitlichen Abstand von 2 1/2 Jahren - die letzte „photokina" fand in der Zeit vom 24.9. bis 2.10.1960 statt - in diesem Jahre wieder auf dem Messegelände in Köln-Deutz abgehalten wird.

Diese internationale Fachveranstaltung der Foto-, Kino- und Phono-Industrie ist in diesem Jahr die achte ihrer Art und wird wieder einen umfassenden Überblick über den heutigen Stand der Entwicklung und Fertigung auf diesen Fachgebieten vermitteln.

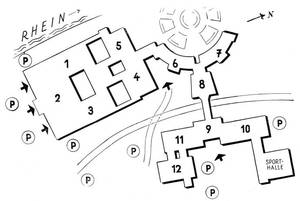

Nach den bisher vorliegenden Meldungen und Berichten wird auf dem Kölner Messegelände, das inzwischen eine Ausdehnung auf 80.000 qm erhalten hat und von fast 600 Firmen aus 18 Ländern beschickt wird, ein reichhaltiges Angebot an Maschinen, Geräten und Zubehör zu finden sein. In den Hallen 1 bis 8 des unten stehenden Lageplanes der „photokina" werden im wesentlichen die Fotoindustrie und die Hersteller von Schmalfilmgeräten vertreten sein.

Die Halle 11 ist der Film- und Kinotechnik vorbehalten. Hier stellen die bekannten Firmen der kinotechnischen Industrie ihre Erzeugnisse aus und geben damit eine gute Gelegenheit zu Vergleichen, vor allem aber zu fachlichen Informationen durch die anwesenden Werksvertreter.

Die Film-, Kino- und Tontechnik wird dabei u. a, repräsentiert durch die Firmen: Eugen Bauer, Deutsche Philips (im sog. „Auen-Saal"), Siemens-Klangfilm und Zeiss Ikon. Das Gebiet der Filmaufnahme und Filmbearbeitung vertreten die Firmen: Arnold & Richter, Wilhelm Albrecht, ASTRO, Richard Craß, W. Steenbeck & Co. und die Union-Tonfilmmaschinenbau. Weiter werden auf dieser internationalen Fachschau zu finden sein die Firmen: Film-Ton-Technik Hannes Rüttgers jr., HASSO-Projektionstechnik, Dr.-Ing. Jovy, Telefunken, ISCO# die Mechanische Weberei und Carl Zeiss, um nur die wichtigsten zu nennen. Darüber hinaus ist natürlich die Schmalfilmgeräte- und die Phono-Industrie stark in Köln vertreten und es kann - wie die früheren Veranstaltungen in Köln gezeigt haben - auch damit gerechnet werden, daß überraschende Neuerungen zu finden sein werden. Da auch die ausländische Fachindustrie stark vertreten ist, läßt sich jetzt schon voraussagen, daß die „photokina 1963" in Köln eine umfassende Übersicht geben wird, so daß ein Besuch dieser internationalen Ausstellung zu empfehlen ist.

Kameras und Projektoren für 16-mm (Teil 1) (Februar 1963)

In FV 1/63 haben wir auf Seite 4 unter dem Titel „Der 16mm Schmalfilm und seine Nutzanwendung" damit begonnen, unsere Leser über Angelegenheiten und Probleme des IG-mm-Schmalfilms zu informieren, um sie auch mit diesem Gebiet der Film- und Kinotechnik vertraut zu machen.

Wie aus früheren Veröffentlichungen im FV ersichtlich ist, kann es hin und wieder vorkommen, daß ein „Normalfilm-Vorführer" anläßlich von Sonderveranstaltungen in seinem Theater Schmalfilm-Vorführungen durchzuführen hat, so daß es zweckmäßig erscheint, über die Merkmale von Schmalfilmkameras und -projektoren und ihre Handhabung zu berichten, wie auch über den Vorführbetrieb mit Schmalfilmgeräten, der sich in einigen Punkten von der Normalfilm-Vorführung unterscheidet.

- Anmerkung : In den letzten 55 Jahren (wir schreiben 2025) ist es mir nicht bekannt geworden, daß irgendwo ein Filmvorführer aus einem normalen 35mm Kino irgendwo 16mm Filme vorführen sollte oder mußte. Bei uns im Taunus ist die Ehefrau unseres Film- und Kino-Spezialisten Harald Knapitsch mit dem 16mm Projektor zu den sogenannten "Damentreffs" und gleichzeitig Kunststoff- Verkaufspartys gefahren und hatte dort sogar längere Spielfilme vorgeführt. Diese ganzen 16mm Artikel sind eine Ausflucht, wenn die ernsthaften Themen für die Vorführer alle mehrfach abgedeckt sind.

Schließlich soll in diesem Zusammenhang auch die Bearbeitung von Schmalfilmen behandelt werden, wie auch deren Verwendung im Studiobetrieb.

.

Merkmale von Schmalfilmkameras

Bei der normalen Filmaufnahme mit 16mm-Kameras wird - wie auch bei der Normalfilm-Aufnahme im 35mm-Format - ein Filmbild im angenäherten Seitenverhältnis von 3:4 erfaßt. Trotz Anwendung von Weitwinkel- oder Televorsätzen wird man also immer ein Bildfeld erhalten, das nicht der wirklichen Aufnahmefähigkeit des menschlichen Auges entspricht, da das Gesichtsfeld unserer Augen in der Breite etwa doppelt soviel wie in der Höhe erfaßt.

Das Bestreben, die Bildwiedergabe besser den natürlichen Begebenheiten anzupassen, hat auch beim 16mm-Schmalfilm dazu geführt, das anamorphotische Aufnahme- und Wiedergabe-Verfahren anzuwenden. Diese Entwicklung wurde allerdings erst möglich, nachdem es gelungen war, die Qualität des Schmalfilmmaterials so zu verbesssern, daß trotz der enormen Vergrößerung des sehr kleinen Schmalfilmbildchens bei der Projektion und der damit verbundenen Auflösung ein brauchbares Schirmbild erzielt werden konnte.

Hand in Hand damit ging die Entwicklung entsprechender optischer Einrichtungen für die Aufnahme und Wiedergabe von CinemaScope-Schmalfilmen, die heute bereits einen Qualitätsstand erreicht haben, der dem der 35mm-Projektion kaum nachsteht.

Im Gegensatz zum CinemaScope-Verfahren mit 35mm-Film, bei dem eine Kompression bzw. Dehnung mit dem Faktor 2 angewendet wird, benutzt man beim 16mm-CinemaScope-Verfahren den Faktor 1,5, mit dem bei der Projektion ein Bild mit dem Seitenverhältnis 2:1 erzielt wird. Anamorphotische Vorsätze dieser Art werden von den optischen Spezialfirmen J. D. Möller und ISCO geliefert

.

Die Details der Schmalfilm-Anamorphote

Die Schmalfilm-Anamorphote von ISCO werden mit dem Grundobjektiv in einer Einstellfassung verbunden. Hierdurch entfällt die sonst erforderliche doppelte Einstellung der Entfernung am Grundobjektiv und am anamorphotischen Vorsatz. Die Scharfeinstellung des Grundobjekts und die anamorphotische Einstellung über alle Entfernungen von 0,5m bis unendlich werden durch die Skaleneinstellung am ISCOMORPHOT vorgenommen.

Diese synchrone Scharfeinstellung wird auch bei Fixfocus-Objektiven durch diese optische Konstruktion erreicht, indem auch bei fest (fix) eingestelltem Grundobjektiv mit dem Vorsatz alle Aufnahme-Entfernungen von 0,5m bis unendlich eingestellt werden können. Maßgebend für die konstruktive Ausführung der 16-mm-Schmalfilmkameras sind im übrigen die Anforderungen, die an diese Geräte gestellt werden und sehr verschieden sein können. Die „Standard"-Ausführung für gehobene Ansprüche ist die Spiegelreflexkamera mit vollautomatischer Blendensteuerung, Objektiv-Revolverkopf oder Objektiven mit veränderlicher Brennweite, sog. „Gummilinsen".

Bei den Sucherkonstruktionen werden entweder verspiegelte Umlauf- oder Schwingblenden bzw. feststehende teildurchlässige Spiegel verwendet. Für die Steuerung der Objektivblende wird vielfach eine mit Kleinstbatterie und Fotowiderstand arbeitende Automatik benutzt, die gegenüber der vom Fotozellenstrom direkt gesteuerten Regelung eine robustere Bauweise zuläßt.

.

Es gibt da durchaus unterschiedliche Qualitäten

Bei den 16-mm-Kameras, die fast ausschließlich für den gewerblichen Betrieb (Dokumentarfilm, Industriefilm usw.) und für Reportagen eingesetzt werden, sind natürlich die technischen Anforderungen weit größer und vielseitiger. Je nach Anwendungsgebiet unterscheidet man hier Handkameras und Stativkameras, die vorwiegend im Atelier- und Studiobetrieb benutzt werden und in ihrer technischen Ausrüstung und der Vollkommenheit der Konstruktion den Kameras für 35mm-Film kaum nachstehen.

Daneben gibt es noch eine Reihe interessanter Spezialausführungen, wie z. B. die ARRIFLEX 16 M von Arnold und Richter und die AURICON 1200 mit Klangfilm-Tonzusatz, sowie die SINMOR-Kamera von Debrie mit Magnetton. Die ARRIFLEX 16 M besitzt eine in das Kameragehäuse eingebaute Pilotton-Einrichtung und eine Szenenmarkierungs-Einrichtung.

Andere 16mm-Kameras sind z. B. mit motorisch verstellbaren Sektorenblenden ausgerüstet; einige - wie z. B. die ARRIFLEX-Kameras - haben auswechselbare Schallschutzgehäuse, die der jeweils verwendeten Kassettengröße angepaßt sind. Allen Konstruktionen ist gemeinsam, daß sie für die Filmfortschaltung Greifersysteme benutzen und daß die Kameras im allgemeinen Objektivrevolver besitzen.

Die vorerwähnte SINMOR-Kamera von Debrie kann als Hand- und Studio-Kamera verwendet werden. Infolge ihrer länglichen Bauart liegt sie bequem auf der rechten Schulter, wobei das Kameragehäuse und die Abwickelkassette, die als Verlängerung des Gehäuses ausgebildet ist, einen guten Halt geben. Der Transportgreifer ist einseitig, da auf der gegenüberliegenden Seite des Filmbandes der Magnetton aufgezeichnet wird.

Das mit einer Magnetspur versehene Filmband wird über einen Tonaufnahmekopf geführt und der vom Mikrofon über einen Transiatorverstärker gelieferte Aufnahmestrom aufgezeichnet. Ein Aussteuerungsgerät, das die Größe eines kleinen Fotoapparates hat, ermöglicht die Steuerung und Kontrolle. Die Kamera eignet sich besonders gut für Reportageaufnahmen und für die Aufnahmen, bei denen es darauf ankommt, daß das Resultat in möglichst kurzer Zeit zur Verfügung steht, z. B. bei der Aufnahme von Fernsehfilmen.

Außer von vorgenannten Firmen werden 16-mm-Schmalfilm-Kameras geliefert von Beaulieu/Frankreich (in Deutschland vertreten durch Ritter-Filmgeräte GmbH), Paillard-Bolex/ Schweiz und Bell & Howell/England, um nur einige zu nennen, wobei die Reihenfolge der aufgeführten Firmen keine Qualitätsabstufung bedeutet.

Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe von Spezialkonstruktionen, auf die jedoch in diesem Zusammenhang zunächst nicht besonders eingegangen werden soll. Interessenten an diesen Kameras wenden sich zweckmäßig wegen weiterer Auskünfte und Verwendungmöglichkeiten direkt an die angegebenen Lieferfirmen oder deren Vertretungen. (Fortsetzung folgt)

Bilder:

ARRIFLEX 16-Schmalfilm-Hcndkamera mit ARRI-Schuiterstativ und Schallschutzgehäuse für Kassetten bis 120 m Film. (Foto: Arnold & Richter)

Kodak Reflex Special 16-mm-Kamera für Atelier und Studio mit Cine Ekton-Objektiv f : 1,4/25 mm. (Foto: Kodak)

16-mm-Kamera SINMOR von Debrie für Bildaufnahme oder für gleichzeitige Aufnahme von Bild und Ton. (Foto: Debrie)

16-mm-Bildkamera „Auricon Super 1200" mit Klangfilm-Magnefton-Laufwerk und Reporterverstärker. (Foto: Siemens-Klangfilm)

Aus der Praxis - für die Praxis (vom Februar 1963)

"Vorführersorgen bei winterlicher Kälte"

Vorführer, die in Kabinen arbeiten, die an die Theater angebaut wurden (sogenannte Schwalbennester) oder deren Arbeitsräume unter dem Dach des Gebäudes liegen und in den Sommermonaten ihre Tätigkeit oft nur unter fast unerträglicher Hitzeeinwirkung ausüben müssen, können in diesem Jahr in der Winter Spielzeit noch zusätzlich von bisher kaum dagewesenen Schwierigkeiten berichten, die der unerwartete Kälteeinbruch zur Folge hatte.

Wenn das Schwalbennest "ausgekühlt" war .....

Die aus Mangel an Brennmaterial nachts abgestellten Heizungen unterkühlen unsere Arbeitsplätze derart, daß Vorführungen, zumindest in den Häusern, in denen das Ende der letzten Abendvorstellung und der Beginn der nächsten Vorführung sehr weit auseinanderliegen, nicht ohne eingehende Vorbereitungen durchgeführt werden können.

Abgesehen von den von „Eisbeinen" herrührenden dauernden Erkältungen, den starren Fingern und sonstigen persönlichen Unannehmlichkeiten war das Überbrücken der kalten Tage nur durch Aufmerksamkeit und Mehrarbeit zu schaffen.

Nicht selten mußten am Vormittag der kalten Tage zumindest ein Heizofen oder ein Strahler in der Kabine aufgestellt werden, um die Apparatur einigermaßen gangbar zu halten.

Nicht selten mußte man dann noch vor der Vorführung mit dem Heizofen auf die Bühne, um die träge gewordenen Vorhang- und Blendenzugmotore, die meist an den kältesten Stellen der Theater angebracht sind, zusätzlich einsatzbereit zu machen.

Oft mit dem Erfolg, daß dieselben trotz vorheriger Anwärmung bei Bedarf nicht funktionierten, so daß zumindest bei der ersten Vorstellung der Vorhang mit der Handkurbel aufgezogen werden mußte und der Blendenzug aus Sicherheitsgründen schon vorzeitig auf die weiteste Öffnung gestellt war.

Dem automatischen Saalverdunkler, der oft in einem kalten Nebenraum der Kabine untergebracht ist, mußte man ebenfalls eine kleine Aufwärmung zukommen lassen, damit dieser zumindest bei Beginn der Vorstellung funktionierte.

Warmlaufen lassen der Projektoren reicht auch oft nicht

Selbst nachdem man die Projektoren schon einige Minuten hatte warmlaufen lassen, merkte man noch an den ungewohnten Laufgeräuschen, daß diese sich erst an die neuen Temperaturen gewöhnen mußten. Man sollte in besonders krassen Fällen nicht versäumen, die Projektoren mit Winteröl zu füllen.

Unterließ man einmal an den kalten Tagen das sogenannte „Warmlaufen", so machte sich diese maschinenschädigende Vernachlässigung beim Erscheinen der ersten Bilder sofort auf der Leinwand als das bekannte „Bildziehen" bemerkbar, das den Beginn einer verstümmelten Vorführung anzeigte.

Eine gewisse Unscharfe des Bildes konnte man dann noch meist zusätzlich feststellen, die durch Beschläge der Kabinenfenster infolge der Temperaturunterschiede zwischen Vorführraum und Saal hervorgerufen wurde. Die ersten Dias erschienen etwas dunkler als sonst auf der Leinwand, bis dann plötzlich ein mitten in der Projektion stehendes Dia-Bild wieder zur normalen Bildhelligkeit aufblinkte, da sich der durch die Kälte entstandene lichtmindernde Beschlag des von Hand aus nicht erreichbaren Umlenkspiegels und des Kondensors durch die Strahlenwärme von selbst aufgelöst hatte.

Farbfilmkopien sind besonders kältempfindlich

Aber nicht nur träge gewordene mechanische Überblendungseinrichtungen, verquollene Filmschrank-Fallschieber und schlecht schließende Türen erschwerten darüber hinaus unsere Arbeit, auch die Kopien selbst hatten unter der Kälteeinwirkung zu leiden.

Besonders Farbfilmkopien machten uns in diesen Tagen viel zu schaffen, wenn diese aus einem bei der letzten Vorführung wieder erwärmten Vorführraum und einer warmen Maschine kommend, schnell und vielleicht schlecht und locker umgerollt zum Versand in die winterliche Kälte kamen.

Der Nachspieler wunderte sich dann, daß auch bei bester Vorbereitung schon beim ersten Umroller die neuen Kopien derart verzogen waren, daß Filmbefundmeldungen von teilweisen Verwölbungen bis zur Verformung ganzer frischer Kopien abgegeben werden mußten.

Hier konnte nur ein straffes Aufrollen des Films „Schicht außen" einigermaßen abhelfen. Da man aber solche verzogenen Kopien auf der Umrollvorrichtung kaum bändigen konnte, gab es keine andere Möglichkeit, als die von der Maschine gleichmäßig und straff aufgerollten Akte nach der letzten Abendvorstellung nicht mehr umzurollen, sondern diese so wie sie aus der Maschine kamen, in den Filmschrank zu bringen.

Lag der Filmschrank ungünstig am Fenster und der Kälteeinwirkung ausgesetzt, so war es besser, wenn man den nicht umgerollten Film in einem Raum mit Zimmertemperatur aufbewahrte. Für den Versand wäre außerdem erwähnenswert, daß ein straffes und gleichmäßiges Aufrollen, wie es jetzt beim Versand während der Kälteperiode unbedingt erforderlich war, an allen Maschinen nur durch den schon oft diskutierten 127-mm-Bobby bestens und ohne Filmbeschädigung erreicht werden kann.

Wenn dann noch öfter Stromausfälle kommen

Besonderes Augenmerk muß man an kalten Tagen auch der Notbeleuchtungsanlage, bzw. deren Umschaltvorrichtung - von Netz auf Batterie - widmen, weil jetzt öfters als sonst Stromausfälle vorkommen können, da die Energiezentralen ebenfalls durch die unvorhergesehene Kälte mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Auch alle Projektoren mit Wasserkühlung bedürfen am Schluß des Spieltages einer besonderen Aufmerksamkeit, denn man muß, um Maschinen- und Filmbeschädigungen durch Einfrieren des in den Rohren zurückgebliebenen Kühlwassers zu verhindern, dieses regelmäßig durch die dafür vorgesehenen Ventile ablaufen lassen.

Aber nicht nur in den Vorführräumen selbst gibt es bei der unvorhergesehenen winterlichen Kälte eine Menge Mehrarbeit; auch außerhalb der Kabine sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Besonders in Schalträumen, die in Passagen und Vorräumen eingerichtet sind und von Kälte und Nässe erreicht werden, müssen die Schalter öfter als sonst auf ihre Funktion und ihre einwandfreien Verbindungen kontrolliert werden.

Eine besondere Betreuung der Zugänge zum Vorführraum, insbesondere der steilen Treppen und Leitern im Freien, ist für einen gefahrlosen Filmtransport, ja sogar für die ganze Vorstellung von besonderer Bedeutung. Man sieht, daß auf einen Vorführer, der mit Liebe an seinem Beruf hängt, bei unvorhergesehenen Witterungseinflüssen neben den üblichen, stets zu verrichtenden Arbeiten, noch eine Menge neuer Aufgaben zukommen, die zwar mit viel Freizeitverlust verbunden sind, aber viel Ärger und Unannehmlichkeiten ersparen können. F. K.

Zuschriften aus dem Leserkreis ... (Februar 1963)

"Betrachtungen zum Vorführer-Nachwuchs"

Die fortschreitende technische Entwicklung und die Anforderungen der modernen Vorführtechnik stellen heute an den Vorführer erhöhte Ansprüche hinsichtlich seiner beruflichen Ausbildung, die sich nicht lediglich auf die Erlernung der notwendigen Handgriffe beschränken, sondern auch die nötigen theoretischen Kenntnisse vermitteln sollte, wie sie in einem Fachlehrgang für Filmvorführer erworben werden können.

Zu diesem Problem erhielten wir eine Zuschrift von Hern Hugo Wolf, Dozent an der Fachschule für Filmvorführer bei der Bayerischen Landesgewerbeanstalt in Nürnberg, der wir die nachstehenden Ausführungen entnommen haben.

Als vor einigen Jahren nach langen Bemühungen das Sicherheitsfilmgesetz endlich in der Bundesrepublik Wirklichkeit wurde, fiel damit auch die Verpflichtung für die Ablegung der Vorführerprüfung und zum Erwerb des Vorführscheins.

Diese Entwicklung wurde von einem Teil der Theaterbesitzer sehr begrüßt. Der Großteil der Theaterbesitzer und die „alten Hasen" in den Vorführräumen waren jedoch gegenüber dieser Regelung etwas skeptisch. Die "DFU" (= die Ggewerkschaft) suchte damals nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung in Verhandlungen mit dem ZDF (Anmerkung : Das ist nicht das ZDF inMainz !!) eine Möglichkeit, auch für die Folgezeit einen geordneten Ausbildungsgang für Filmvorführer sicherzustellen.

Obwohl die Bestrebungen der DFU wohl in erster Linie darum gingen, bei Tarifverhandlungen eine geeignete Ausgangsstellung für die Vorführerlöhne sicherzustellen, kann nicht bezweifelt werden, daß bei diesen Besprechungen weit vorausschauende Persönlichkeiten beteiligt waren, die mit der Materie gut vertraut waren und mit der Art und Weise, wie dieses Problem „Vorführernachwuchs" behandelt wurde, nicht einverstanden sein konnten.

Das Thema kommt alle Jahre wieder (Februar 1963)

Wir stehen heute - einige Jahre spater - an einer Stelle, die geeignet erscheint, dieses Problem wieder einmal zu behandeln. Mir sind aus meiner bisherigen Tätigkeit viele Theaterbesitzer bekannt. Einige davon waren vor Jahren von der Möglichkeit, nunmehr ungeprüfte Vorführer anstellen zu können, natürlich begeistert.

Heute jedoch stehen auch die meisten dieser Theaterbesitzer wieder auf dem Standpunkt, daß sie lieber ein paar Mark wöchentlich mehr für die Vorführer-Entlohnung aufwenden wollen, um dafür qualitativ gute Vorführer zu haben. Es ist nun einmal nicht damit abgetan, einer - wenn auch willigen - Arbeitskraft gerade so viel beizubringen, daß sie das Filmkleben, Filmeinlegen und das „Diaschieben sowie die notwendigen Handgriffe am Beginn und Ende einer Vorstellung beherrscht.

Mit einer solchen Kraft kann allenfalls ein Notbetrieb aufrechterhalten werden; ein normaler Vorführbetrieb ist damit auf die Dauer unmöglich.

- Anmerkung : Das bedeutet aber, der Vorführer ist der Mann für alles, der Hausmeister, der Elektriker, der Ober-Putzmann usw.

Wem wäre also mit einer solchen Krart gedient? Wie kein anderes Gewerbe liegt das Filmtheatergewerbe im Existenzkampf und es wäre vollkommen abwegig, bei Einsparungsmaßnahmen zuerst die Unkosten für den Vorführer _ den ersten Mitarbeiter - einzusparen.

- Anmerkung : Auch hier steht es jetzt ganz deutlich - Filmtheatergewerbe im Existenzkampf - sparen ist angesagt.

Das diesen Händen in der Bundesrepublik anvertraute Vermögen geht in die Millionen, wenn man die technische Ausrüstung, die Notbeleuchtungsanlage, die Belüftung und Heizung, sowie die Aufwendungen für Wechselreklame, Unterhaltung der Bestuhlung und noch viele andere Dinge berücksichtigt.

Alles das liegt in den Händen des Vorführers, wobei Werte zwischen 50.000 bis 200.000 DM keine Seltenheit sind, und es ist wohl kaum zu verantworten, solche Werte durch unsachgemäße Behandlung leichtsinnig aufs Spiel zu setzen!

.

Nach so viel Vorrede die Idee - die Schule

Der Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V., Landesverband Bayern, hat sich in weiser Vorausschauung schon vor Jahren entschlossen, die Nürnberger Fachschule für Filmvorführer in der Bayerischen Landesgewerbeanstalt, Nürnberg, weiterzuführen und notfalls auch anfallende Mankobeträge zu decken.

Durch diese Schule gingen in den vergangenen Jahren Hunderte von Anwärtern bis zur abschließenden Prüfung. Nicht in jedem Fall war allerdings der Vorführschein die Krönung des absolvierten Lehrganges. Neben den „Altvorführern" Kreis und Keller, die für die praktische Ausbildung sowie Maschinenkunde und -pflege zuständig sind, stehen der Schule eine Reihe weiterer Lehrkräfte zur Verfügung.

So z. B. für die allgemeine Kinotechnik Herr. Ing. Willy Nikolai (Kinotechnische Vertriebsgesellschaft Schulz) und für Elektrotechnik Herr Oberbaurat Schrohe von der Bayerischen Landesgewerbeanstalt. Diese beiden Herren gehörten schon zur Prüfungskommission für den früheren amtlichen Vorführschein.

Für sonstige Fragen der Kinotechnik, für Beleuchtungstechnik, Neuerungen, Automation, feuerpolizeiliche Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen, sowie Schalttechnik und Beseitigung von Störungen ist der Verfasser zuständig. Obwohl den Kursteilnehmern in der letzten Zeit nur noch Ausbildungsmaschinen eines Fabrikates zur Verfügung stehen, ist es das gemeinsame Bestreben aller Lehrkräfte, ein lückenloses Bild aller handelsüblichen Projektoren zu vermitteln.

Alle Lehrkräfte sind seit langer Zeit mit dem Medium „Film" verwachsen und wir betrachten es als unsere vornehmste Aufgabe, an die Theaterbesitzer nicht nur fachlich, sondern auch geistig und ideell geschulte Leute abzugeben. Es mag vielleicht für diesen oder jenen Theaterbesitzer unbegreiflich erscheinen, wenn gerade „sein" Mann ohne den begehrenswerten Ausweis zurückkommt.

- Anmerkung : Dann war der Schüler selbst für diese Arbeit zu dumm oder zu dämlich oder einfach nur unqualifiziert.

Es muß aber berücksichtigt werden, daß die gestellten Anforderungen doch über ein normales Mittelmaß hinausgehen müssen, um einen universellen Einsatz der ausgebildeten Teilnehmer zu gewährleisten.

Daneben spielt aber auch die Einsatzfreudigkeit eine maßgebende Rolle. Wir können es nicht verantworten, mit unserem Namen und dem der Schule „Protektionskinder" zu decken, denn damit wäre uns und dem Gewerbe nicht gedient.

Zusammenfassend ist in bezug auf die Ausbildung des Vorführernachwuchses zu sagen, daß es durch die aufopfernde Tätigkeit einiger an diesem Problem Interessierter gelungen ist, dem Vorführermangel, der durch die Abwanderung von Altvorführern in die Industrie entstanden ist, wirksam zu begegnen.

.

Die Kinos für den weiteren Existenzkampf rüsten

In einer Verbindung von alten und neuen Ausbildungsmethoden ist es uns gelungen, in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit eines Lehrganges ein möglichst weit ausgedehntes Wissen und Können zu vermitteln und somit unseren Teil beizutragen, die Filmtheaterwirtschaft für den weiteren Existenzkampf mit zuverlässigen Mitarbeitern auszurüsten.

Daß sich die gute Ausbildung und Schulung der Vorführer in unseren Lehrgängen auch günstig für die Verleiher auswirkt, ist ohne Zweifel. Ich möchte daher auch nicht versäumen, an dieser Stelle noch jenen Verleihern zu danken, die dieser Schule in großzügiger Weise unentgeltliches Kopienmaterial zur Verfügung gestellt haben und noch stellen.

Sie helfen damit, die wichtige Ausbildung in der Kopienpflege möglichst reichhaltig zu gestalten. Es wäre zu wünschen, daß sich weitere Verleiher diesen Vorbildern anschließen, wie es ebenso für die kinotechnische Industrie selbstverständlich sein müßte, der Nürnberger Vorführerschule Neuerungen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hugo Wolf

100 Jahre Siemens-Beleuchtungstechnik

(wieder ein verdeckter Werbeartikel)

In einem Vortrag vor der Lichttechnischen Gesellschaft e. V., Berlin, gab Herr Dipl.-Ing. Walter Daum (Siemens-Erlangen) einen Überblick über die Entwicklungs-Arbeiten der Fa. Siemens & Halske auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik, deren Anfänge bis auf das Jahr 1862 zurückgehen. Über diesen Vortrag erhielten wir einen Bericht unseres mk-Mitarbeiters, den wir nachstehend veröffentlichen.

Siemens - wie es begann

Vor genau 101 Jahren, 1862, bot die „Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske" elektrische „Leuchtapparate" an und begann damit, auch in der Beleuchtungstechnik tätig zu werden.

Über Kienspan, Fackel, Kerze, Öl- und Petroleumlampe reicht der Weg der Beleuchtungstechnik bis zur Xenonlampe (Anmerkung : OSRAM ist oder war eine SIEMENS Tochter) . Immer aber ist es eine leuchtende Flamme, die das Licht spendet.

Das Gaslicht erobert sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen dominierenden Platz. Die Möglichkeit einer zentralen Versorgung läßt in vielen Städten Gaswerke entstehen. 1810 macht Davy mit seinem grundlegenden Versuch die Welt mit dem elektrischen Bogenlicht bekannt, aber noch ist die Zeit einer breiten Auswertung nicht gekommen, da es keine geeigneten Stromquellen gibt.

Erst 1866, als Werner Siemens das dynamoelektrische Prinzip findet, Dynamomaschinen entwickelt und die sperrigen und teuren galvanischen Batterien ablösen kann, öffnet er einer breiten Entwicklung das Tor.

Bogenlampen dienen zur Beleuchtung von Bauplätzen, werden in Scheinwerfer eingebaut und - sind zu teuer. Jede Bogenlampe braucht ihre eigene Dynamomaschine. Erst 1876 gelingt es dem Russen Jablochkoff, mehrere seiner Lampen mit einer Stromquelle zu betreiben.

Die nächsten Schritte sind schnell getan. 1878 löst die von F. v. Hefner-Alteneck konstruierte Differentialbogenlampe ihre Vorgänger ab. Das Prinzip wurde 1873 Werner Siemens bereits patentiert.

Anwendungen sind 1879 die Beleuchtung der Kaisergalerie in Berlin und des Hauptbahnhofs in München. Erstmalig tritt damit das elektrische Bogenlicht in ernsthafte Konkurrenz zum Gas. Doch noch fehlt die Lichtquelle für den kleinen Raum, die Glühlampe.

.

Eine Glühlampe mit einem Glühfaden

Heinrich Goebel hatte seine Erfindung, eine Glühlampe mit einem Glühfaden aus verkohlter Bambusfaser, zwar schon 1854 gemacht, doch es fehlten die technischen Möglichkeiten ihrer Verwendung.

So ist sie vergessen, als Werner Siemens 1882 die erste Glühlampenfabrik gründet. Im Scheinwerferbau führend ist zu damaliger Zeit S. Schuckert in Nürnberg. 1882 strahlt er zur internationalen Elektrizitätsausstellung in München die Türme der Frauenkirche an, 1885 beginnt er mit der Produktion geschliffener Glassilberspiegel, auf der Weltausstellung in Paris 1900 wird sein Scheinwerfer mit 200 A Betriebsstromstärke und 2m Durchmesser bestaunt, 1902 schafft er mit dem Bau eines Leuchtfeuers mit Parabolscheinwerfern auf Helgoland eine Sensation.

Die Siemens-Schuckert-Werke entstehen 1903 und erschließen sich alle Gebiete der Beleuchtungstechnik. 1919 gibt Siemens bei Gründung der Firma OSRAM die Herstellung und Entwicklung von Lichtquellen auf und widmet sich dem Leuchtenbau.

Die Siemens-Luzette wird ein Verkaufsschlager. Die Scheinwerfer werden für den aufkommenden Nachtflug weitergebaut. Weitere Daten sind: 1934 Untersuchung der Natriumdampflampe auf ihre Verwendung, 1935 erste Straßenbeleuchtung mit Quecksilberdampflampen in der Schloßstraße in Berlin-Steglitz, 1936 Beleuchtung des Olympia-Stadions in Berlin mit Scheinwerfern, und jetzt zuletzt Leuchten für Xenonlampen, wie in München Sonnenstraße 3 x 20 kW, vor dem Bahnhof Zoo in Berlin 1 x 65 kW und am Bahnhof Termini in Rom 1 x 75 kW.

„Geformtes Licht" hieß der Siemens-Industriefilm, der den Vortrag beendete. Er zeigte die Entwicklungsgeschichte der Beleuchtungstechnik vom Kienspan bis zur Xenonlampe auf und erläuterte die Arbeit im Labor und in der Montage des Siemens-Leuchtenwerks. Karl Maack

Vorführung mit 1800m-Spulen

In FV 12/62 wurde im Rahmen des zusammenfassenden Berichtes: „Kino- und Vorführtechnik" auf Seite 5 bereits auf eine Neuerung von Zeiss Ikon in Form einer Filmspule mit beweglichen Seitenteilen verwiesen. Die Ausführungen unseres Mitarbeiters Hagen Höhnke („Unerschöpfliches Thema: Kopienbehandlung") in FV 1/63, Seite 7, geben uns - wie schon in der „Anm. der Red", zum, Ausdruck gebracht - Veranlassung, über weitere Einzelheiten der Filmspule mit beweglichen Seitenteilen von Zeiss Ikon zu berichten und ihre Funktion an Hand einer schematischen Zeichnung zu erläutern. In diesem Zusammenhang soll auch über eine von Eugen Bauer zum Patent angemeldete Vorrichtung (Filmaufwicklung mit Wickelmotor) berichtet werden, die ebenfalls dazu dient, die bei der Verwendung von 1800-m-Rollen auftretenden Schwierigkeiten zu beheben.

Filmspule mit beweglichen Seifenteilen

Die Praxis hat gezeigt, daß große Filmspulen für ein Fassungsvermögen von 1.500 bis 1.800m Film, wie sie heute vielfach in automatischen Anlagen und auch im normalen Vorführbetrieb verwendet werden, gelegentlich zu Schwierigkeiten führen können. Diese Schwierigkeiten bestehen vor allem darin, daß beim Starten des Projektors Filmrisse auftreten, insbesondere dann, wenn die Kopie schon geringfügige Beschädigungen aufweist.

Solche Filmrisse sind beim Starten der Projektoren bei den normalen Filmspulen für 600m Film, deren Außendurchmesser 380mm beträgt, viel seltener als bei diesen großen Spulen, die einen Außendurchmesser von 600 bis 650mm haben. Die Ursache für diese Filmrisse bei den großen Filmspulen ist dadurch bedingt, daß die großen vollgewickelten Spulen ein größeres Gewicht bzw. ein größeres Trägheitsmoment besitzen, welches etwa vier- bis fünfmal so groß ist, wie bei der 600m-Spule. Dadurch wird der Film beim Anfahren weit stärker beansprucht, insbesondere dann, wenn er nicht straff aufgewik-kelt ist, sondern ein wenig durchhängt.

Beim Starten über Druckknopf oder Schaltrelais kommt die Spule bei durchhängendem Film schnell auf hohe Drehzahl und kann infolge der verhältnismäßig großen kinetischen Energie den Film zerreißen. Um das zu verhindern, wurde von Zeiss Ikon eine „Filmspule mit beweglichen Seitenteilen" entwickelt und konsturlert, deren Einzelheiten die beigefügte Abbildung zeigt.

Bild

Die Schnittzeichnung demonstriert in eindrucksvoller Weise die Funktion der Filmspule mit beweglichen Seitenteilen von Zeiss Ikon. Man erkennt die Flansche (3), zwischen denen die Spulenscheiben (2) beweglich angeordnet sind. (1) ist der Spulenkern. (Aus: Zeiss Ikon „Bild und Ton")

Die Seitenteile bzw. Spulenscheiben (2) sind bei dieser Konstruktion nicht fest am Spulenkern (1) angebracht, sondern beweglich innerhalb der Flansche (3) angeordnet.

Beim schnellen Anfahren oder Bremsen der Spule rutschen die Scheiben, so daß die Beanspruchung des Filmmaterials wesentlich geringer wird als bei Spulen gleichen Durchmessers mit festen Seitenteilen. Das Trägheitsimoment dieser großen Spulen mit einem Außendurchmesser von 600mm ist bei der Ausführung mit beweglichen Seitenteilen sogar noch geringer als das einer normalen 600m-Spule mit 380mm Durchmesser und festen Seitenteilen. Diese neue Spule mit beweglichen Seitenteilen ist daher in der Lage, den Film mehr und besser zu schonen, als die bisher übliche 600m-Spule mit festen Seitenteilen.

Filmaufwicklung mit Wickelmotor

Dem gleichen Zweck dient eine durch die Fa. Eugen Bauer unter der Nr. 1 127 212 zum Bundespatent angemeldete Vorrichtung mit gesondertem Wickelmotor. Nach dieser Patentanmeldung wird das Reißen des Films beim Anfahren dadurch verhindert, daß durch einen zusätzlichen Wickelmotor der Anpreßdruck der Reibungskupplung in der Aufwickelfriktion kurzzeitig über den durch das Gewicht des aufgewickelten Films und seiner Spule bestimmten Wert erhöht wird. Die beigefügte schematische Darstellung erläutert den Vorgang und die Wirkungsweise.

Bild

Die für die Patentanmeldung angefertigte Zeichnung erläutert die Konstruktion der von Eugen Bauer zum Patent angemeldeten Filmaufwicklung mit Wickelmotor. Die beigefügten Zahlen verweisen auf die zugehörigen Textstellen. (Zeichnung: Bauer)

Zum Anfahren des Bildwerfers wird ein Wickelmotor (25) eingeschaltet, der den Bildwerfermotor unter Spannung setzt, so daß dieser anläuft. Solange seine Drehzahl unter einem bestimmten Wert bleibt, ist ein Fliehkraftschalter geschlossen. Über einen Elektromagneten (31) wird der Andruck in der Reibungskupplung (23, 28) verstärkt, so daß die Aufwickelspule (16) sofort mitgenommen wird und den zugeführten Film stets gespannt hält. Hat der Bildwerfermotor seine vorgesehene Betriebszahl erreicht, so öffnet sich der Fliehkraftschalter.

Das Zeitrelais fällt aber nicht sofort ab, so daß die Anlaufbedingungen noch kurze Zeit erhalten bleiben, was zum Vermeiden von Ungleichmäßigkeiten im Bildwerfer- und Aufwickelantrieb erforderlich ist. Die Reibung zwischen den Teilen 23 und 28 reicht auf Grund des Gewichtes von Aufwickelspule (16) und aufgewickeltem Film aus, um den Film mit genügender Spannung weiter aufzuwickeln.

Mit diesen beiden Einrichtungen können also Filmrisse bei großen Filmspulen verhindert oder zumindest stark eingeschränkt werden. Bedingung ist natürlich trotzdem eine einwandfreie Kopie mit haltbaren Klebestellen. -Z-

Nürnberger Lehrgänge: 21 neue Filmvorführer

(auch ein Bißchen Werbung)

In der Bayerischen Landesgewerbeanstalt Nürnberg wurde der 16. Fachlehrgang für Filmvorführer des WdF-Bayern erfolgreich beendet. Unter den 21 Kursteilnehmern, welche die Vorführerprüfung bestanden und den Vorführschein erhielten, waren diesmal wieder zwei Gäste aus Griechenland, sowie zwei weibliche Vorführaspiranten.

Oberbaurat Schrohe (Mitglied der früheren staatl. Prüfungskommission) sprach Kursleiter Karl Haarmann seine Anerkennung über die guten neuzeitlichen Unterrichtsmethoden aus, die es dem Ausbilderteam in der kurzen Zeit von 3 Wochen ermöglichen, jedem Kursteilnehmer das erforderliche Wissen im Vorführberuf theoretisch und praktisch zu vermitteln. Der nächste Kurs ist für Mai 1963 vorgesehen. Anfragen und Anmeldungen nehmen schon jetzt entgegen: Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V.,

DKG-Vortrag in Berlin (Februar 1963)

Anläßlich der 299. Vortragssitzung der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V. (DKG) referierte Herr Dr. Norbert Schmitz, Stuttgart, über „Neue Eastman-Color-Filme" im großen Vorführungssaal des UFA-Kopierwerkes in Berlin-Tempelhof. Über diesen Vortrag erhielten wir von unserem Mitarbeiter Karl Maack, Berlin, einen Bericht, dem wir die nachstehenden Angaben entnommen haben.

- Anmerkung : Die DKG, die Deutsche Kinotechnische Gesllschaft hat ihren Namen ergänzt - jetzt "Gesellschaft für Film und Fernsehen".

.

Neue Eastman-Color-Filme

Der Vortragende, Dr. N. Schmitz, betonte zunächst, daß es Aufgabe der Industrie sei, immer bessere Filmmaterialien zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Dieses Bestreben hat dazu geführt, daß die Farbwiedergabe, die Feinkörnigkeit, Empfindlichkeit und Schärfe der Filmmaterialien weiter verbessert wurden.

Diese Verbesserungen erstreckten sich u. a. auf die Feinkörnigkeit des neuen Negativmaterials. Hierdurch ergeben sich vielfache Vorteile besonders dort, "wo" auf große Flächen projiziert wird. Außerdem macht sich die Verbesserung bei der Einschaltung der bekannten „Duplikat-Zwischenstufen" bemerkbar, die zur Herstellung der Theaterkopien unerläßlich sind, während eine Erhöhung der Empfindlichkeit, die auch möglich gewesen wäre, nicht so viele Vorteile gebracht hätte.

Die Empfindlichkeit beträgt bei Glühlicht 18 DIN, bei Tageslicht 16 DIN; Sensibilisierung für 3200° Kelvin-Farbtemperatur. Bei Tageslicht-Aufnahmen muß ein Filter verwendet werden; außerdem ist bei dem neuen Material eine langsamere Verarbeitung erforderlich.

Die Arbeitsgänge und ihre Arten sowie die anderen Daten sind jedoch die gleichen geblieben. Das neue Eastman-Color-Positiv-material weist eine bessere Schärfe auf und infolge neuer Farbkuppler auch eine bessere Farbwiedergabe.

Die Gesamtempfindlichkeit liegt viermal höher als bisher, so daß der Film bei vierfacher Geschwindigkeit kopiert werden kann. Wird er jedoch langsamer kopiert, so können eine Reihe weiterer technischer Möglichkeiten ausgenutzt werden. Wegen der neuen Farbkuppler weist die spektrale Farbdichte Verschiebungen gegenüber der des früheren Materials auf.

Sonst sind alle Daten die gleichen wie bisher.

Auch bei der Verarbeitung; jedoch muß die Dunkelkammer-Beleuchtung genauestens kontrolliert werden, wobei die Verwendung von Natriumdampflampen die genaueste Kontrolle ermöglicht. Der Vortragende führte weiter aus, daß die nächste Zeit den Kopieranstalten noch die Verarbeitung von vier Kombinationen zwischen den alten und neuen Materialien, auch bei Einschaltung von Duplikat-Zwischenstufen, ermöglicht.

So kann man altes Negativ auf altes Positiv kopieren, oder neues Negativ auf altes Positiv, bzw. altes Negativ auf neues Positiv und schließlich neues Negativ auf neues Positiv. Diese vier Kombinationen wurden mit Farbaufnahmen aus amerikanischen Ateliers im Anschluß an den Vortrag demonstriert, wobei der Trend festzustellen war: Von den satten Farben zu den pastellartigen Tönen. Wie in der Diskusaion ersichtlich wurde, ist eine Farbtreue nur schwer erreichbar, da die Farbwiedergabe immer von der Wahl der Farbkuppler abhängt. Die augenblickliche Beurteilung geht nicht von der Farbtreue aus, sondern von der Farbannehmlichkeit. mk

Besonders wichtig: Ölwechsel am Projektor nicht vergessen (Februar 1963)

Eine einwandfreie Schmierung ist Voraussetzung für den sicheren Lauf des Projektors. Eine zu geringe Ölmenge oder längere Zeit nicht gewechseltes öl können am Projektorwerk großen Schaden anrichten oder ganz zum Ausfall des Projektors führen, da in beiden Fällen eine ausreichende Schmierung nicht mehr vorhanden ist.

Nach dem Entfernen der Öl-Ablaßschraube läßt man das gesamte Öl aus dem Werk herauslaufen und dreht anschließend den Projektor mit der Hand mehrfach durch, um alle ölreste zu entfernen.

- Anmerkung : Es fehlt hier leider der wichtige Hinweis, daß der Projektor warm gelaufen sein sollte, damit wirklich alles Öl raus fließt. Jeder Automechaniker weiß bei unseren Automotoren um diese Forderung.

Sollte das alte öl sehr schlecht gewesen sein, dann nimmt man eine kleine Menge neues Öl, spült das Projektorwerk damit gut aus und läßt es wieder restlos ab. Die meisten Projektoren besitzen ein Ölfilter, das im allgemeinen aus einem röhrenförmigen, feinmaschigen Drahtgewebe besteht, durch das das Öl gepumpt wird.

Jeder gewissenhafte Vorführer wird beim Ölwechsel dieses Filter mit herausnehmen und es ebenfalls reinigen. Leider findet man oft Projektoren, bei denen eine solche Reinigung noch nie vorgenommen wurde. Zum Reinigen des ölfilters nimmt man am besten Benzin oder Try, mit dem das noch anhaftende Öl und angesammelte Schmutzteilchen aufgelöst und leicht entfernt werden können. Über die Beschaffenheit und die Menge des einzufüllenden Öles geben die Vorschriften und Bedienungsanweisungen der Herstellerfirmen der Projektoren genaue Auskunft. -schö-

Ergänzend sei zu den Ausführungen

Ergänzend sei zu den Ausführungen unseres Mitarbeiters Fritz Schöler noch gesagt, daß vielfach beim Ölwechsel - besonders von jungen, und noch ungeübten Vorführern - in dem Bestreben, sicher zu gehen, zuviel Öl eingegossen wird.

Das öl darf nicht höher stehen, als die ölmarke angibt, da sonst die Gefahr besteht, daß Energieverluste im Antriebsmechanismus auftreten oder daß der Schmierstoff schäumt, was einer schlechten Schmierung gleichkommt. Da es eine der Hauptaufgaben des Schmiermittels ist, die Reibung an den Lagern, an den Zahnrädern und an den Gleitflächen zu vermeiden, wäre es auch falsch, aus Gründen der Sparsamkeit, von dem vom Kinomaschinen-Hersteller vorgeschriebenen Projektoröl abzugehen.

Ein nicht richtig gewähltes Öl wird zwar in der ersten Zeit keine Störungen verursachen, jedoch können sich - vielleicht erst nach Monaten - an den höchstbeanspruchten Teilen des Projektors Abnutzungserscheinungen ergeben. Es können sich Wellen verlagern, der Lauf der Maschine wird unruhig und es treten Geräusche auf.

Zwar wird auch das beste öl im Laufe des Betriebes altern; es wird zähflüssiger, dunkler und unter dem Einfluß des Luftsauerstoffes auch säuern. Daher muß besonders aus diesem Grund die Erneuerung des Öles rechtzeitig vorgenommen werden. Deshalb sind auch die in den Schmiervorschriften angegebenen Zeiten für den Ölwechsel genau festgelegt. - Z -

Nachruf : Ottmar Dambacher verstorben

Am 7. Dezember 1962 verstarb in Gelsenkirchen-Buer Herr Ottmar Dambacher. Mit ihm ist einer der Alten von uns gegangen, der sich schon in jungen Jahren mit der Kinotechnik beschäftigt hat. Ottmar Dambacher ist in Mainz geboren und erlernte das Elektrohandwerk, das er mit der Meisterprüfung abschloß.

Anschließend war Herr Dambacher viele Jahre in Mitteldeutschland tätig, "wo" er auch vor 1933 ein Filmtheater besaß. Er nahm an beiden Weltkriegen teil; im zweiten war er Oberwerkmeister bei der Luftwaffe. Seine Lebensaufgabe suchte und fand er in der Kinotechnik, zu der er immer wieder zurückkehrte. Seit 1949 war Herr Dambacher in Gelsenkirchen und Umgebung tätig. Er richtete dort mehrere Filmtheater ein und hat auch als Vorführer gearbeitet. Der „Club der Filmvorführer Gelsenkirchen", dessen Mitglied er war, bescheinigt dem Verstorbenen, daß er ein guter und treuer Kollege war, der immer mit guten Ratschlägen zur Hand gewesen ist. Seine Gelsenkirchner Kollegen und alle, die mit ihm beruflich in Berührung gekommen sind, werden ihm ein gutes Andenken bewahren. -Z-

- Anmerkung : Beachten Sie auch hier, die Zeit ab 1933 bis 1949 ist hier ausgespart - warum ? Was hatte er von 1933 bis 1945 und dann von 1945 bis 1949 gemacht ? Eine solch große Lücke fällt schon auf.