Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 10 - 1963 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 5/1963 (Mai 1963) - 10. Jahrgang

"Rückschau auf die Hannover-Messe"

- Anmerkung : Es war wirklich deutlichzu erkennen, daß die Kinos und die ganze Filmwirtschaft erheblich "schwächelten" bzw. um ihre Existenz kämpften. Die Betreiber konnten mit den vielen ausufernden Messeberichten schon nichts mehr anfangen, weil einfach die Besucher wegblieben und damit bei steigenden Kosten die Einahmen zusammenbrachen.

.

Wie nach der photokina, über die wir in FV 3/63 und 4/63 ausführlich berichtet haben, nicht anders zu erwarten war, brachte die Deutsche Industrie-Messe Hannover (28.4. bis 7.5.63) keine weiteren Neuerungen auf kinotechnischem Gebiet. Vielmehr lag der Schwerpunkt - wie in den letzten Jahren und soweit es die technische Einrichtung des Filmtheaters angeht - auf dem Zubehörgebiet.

Hier waren es vor allem die Hersteller von Beleuchtungskörpern für Zuschauerraum- und Foyer-Beleuchtung, von Bühnenbeleuchtungen für Kleinbühnen, Gleichrichtern, Saalverdunklern sowie die Lieferfirmen für Heizungs- und Klima-Anlagen und die chemischtechnische Industrie, soweit diese als Hersteller von Materialien für Vorhänge und Wandbespannungen und für die Verbesserung der Raumakustik in Betracht kommt, die in Hannover ein umfangreiches Angebot an Neuerungen zeigten.

Aus der Fülle dieser Neuerungen seien hier nur einige erwähnt, so z. B. ein neuartiger Punktlicht- und Verfolgungs-Scheinwerfer der Fa. Niethammer, der mit schwenkbaren, trichromatischen Interferenzfiltern ausgestattet ist, die es ermöglichen, während des Verfolgens handelnder Personen auf der Bühne ständig die Farbe des einstellbaren Scheinwerferstrahles zu wechseln.

Eine weitere Neuerung ist ein fahrbarer Gleichrichter der Fa. Schrieber, Bremen, der mit einem auf einer Kabeltrommel aufgewickelten 25m langen Kabel ausgerüstet ist und bei Arbeiten im Atelier fernbedient werden kann. über das umfangreiche Angebot an Leuchten usw. werden wir gesondert berichten.

Auf mehreren der folgenden Ausgaben wurde jeweils eine Anzeige auf die Titelseite gebracht - ein kapitaler Fehler

Hier in der Ausgabe 5/1963 ist eine Anzeige für BAUER Xenon Lampen. Besonders erfolgreich waren diese Anzeigen nicht, denn in Wiesbaden hatten wir 1966 im alten Thalia (BAUER B8) und im UFA im Park (Ernemann X) und im Walhalla Theater immer noch Kohlebogenlampen.

.

Projektoren für Impulslampen-Betrieb (Mai 1963)

(eine mehrseitige indirekte Werbung für Philips)

In den Berichten über die photokina 1963 in FV 3/63 und 4/63 wurde mehrfach auf kinotechnische Neuerungen von Philips verwiesen, bei denen die Impulslampe als Lichtquelle für die Film- und Dia\-Projektion verwendet wird.

Diese neuartige Lichtquelle wurde von Philips auf der photokina 1958 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt und ist seitdem laufend weiter verbessert worden. Diese Verbesserungen erstreckten sich insbesondere auf die Erhöhung der Lichtausbeute und auf die spektrale Angleichung des erzeugten Lichtes an das HI-Licht.

Im Zuge der Weiterentwicklung entstand neben der bisher verwendeten Impulslampe SPP 800 eine neue Lampentype SPP 1000, die auf der diesjährigen photokina zum ersten Male im Betrieb und in ihrer vielseitigen Verwendung für die Kinoprojektion gezeigt wurde.

Impulslampe SPP 1000 für die Kinoprojektion - die Funktion

Das besondere Merkmal der von Philips entwickelten SPP-Impulslampen besteht darin, daß sie mit pulsierendem Gleichstrom von 72 Impulsen/s, d. h. mit 3 Impulsen je Bild gespeist und betrieben werden. Jeder Impuls hat eine Dauer von 2 bis 3 ms.

Die Lampe strahlt nur während der Stromimpulse Licht aus; in den dazwischen liegenden kurzen Pausen ist sie völlig dunkel. Während bei der Kinoprojektion mit einer konstant brennenden Lichtquelle (Bogenlampe oder Xenonlampe) eine rotierende Umlaufblende verwendet wird, die infolge ihrer Bauart in regelmäßigen Zeitabständen Lichtblitze erzeugt, die auf das Bildfenster fallen, werden mit Hilfe der Impulslampe Lichtblitze direkt ausgesendet, so daß die Umlaufblende und die damit zusammenhängenden Lichtverluste entfallen.

Außerdem bedeutet die Impulsfrequenz von 72 Hz gegenüber der bisher verwendeten Frequenz von 48 Hz, entsprechend 24 Bilder/s, einen Fortschritt in der Bildqualität, da nunmehr auch bei hohen Bildhelligkeiten ein absolut flimmerfreies Bild gewährleistet ist.

Zudem wird durch den Wegfall der Umlaufblende die Möglichkeit gegeben, das Impulslicht voll auszunutzen, so daß für gleiche Bildhelligkeit weniger Energie als bei Dauerbetrieb erforderlich ist und die störende Wärme reduziert werden kann.

Die Anwendungsmöglichkeit der Impulslampe SPP 800 war durch den bei der Projektion erzielbaren Lichtstrom begrenzt, so daß Philips bestrebt war, die Lichtleistung zu erhöhen. Mit der SPP 800 wird im Philips-Normalfilmprojektor FP 20 S ein Lichtstrom von 5.000 Lumen auf der Bildwand erzeugt. Damit kann bei einer Leuchtdichte von 100 asb - entsprechend der alten Norm - im äußersten Fall ein CinemaScope-Bild von 14 x 6m auf einer Perlux-Bildwand mit Reflektionsfaktor 1,5 ausgeleuchtet werden oder von 10,5 x 4,5m auf einer mattweißen Bildwand. Legt man jedoch die für die Normung vorgesehene Leuchtdichte von 120 asb zugrunde, so endet die Anwendung der SPP 800 bei einer Bildgröße von 11,7 x 5m bzw. 8,4 x 3,6m.

Zur Konstruktion einer neuen Impulslampe SPP 1000

Durch Verbesserung der Fertigungsmethoden konnten die anfänglich hohen Toleranzen in den Lampenabmessungen vermindert und damit der Abstand zwischen Spiegel und Lampe im Lampenhalter verkleinert werden. Das führte zur Konstruktion eines neuen, stärker gekrümmten Spiegels und zu einem ersten Lichtgewinn. Jedoch war damit auch ein Austausch des in die Lampenfassung eingeschobenen Spiegelhalters gegen einen neuen erforderlich, so daß man sich zur Konstruktion einer neuen Impulslampe SPP 1000 entschloß.

Diese neue Lampentype hat äußerlich, wie das Bild in FV 4/63, Seite 5, zeigt, fast die gleiche Form wie die SPP 800, jedoch eine kürzere Entladungsstrecke von nur 14,5 statt 17mm. Hierdurch ergibt sich bei gleicher Stromstärke eine höhere Stromdichte im Bogen und damit eine Erhöhung der Leuchtdichte, die außerdem noch durch die Erhöhung der Belastung auf 1000 W weiter vergrößert wird.

Durch diese beiden Maßnahmen läßt sich nach Angaben von Philips ein Lichtgewinn von 50% erzielen. Rechnet man hierzu noch die Wirkung des neuen Spiegels, so ergibt sich ein Lichtgewinn von insgesamt 80% auf der Bildwand.

Da die äußeren Abmessungen der SPP 1000 mit denen der SPP 800 übereinstimmen, läßt sie sich ohne irgendwelche Änderungen anstelle der SPP 800 auch in bestehenden Anlagen verwenden. Da jedoch diese Einrichtungen über ein Speisegerät mit einer Leistung von nur 800 W verfügen, kann in diesem Fall die SPP 1000 nur bis zu 800 W belastet werden.

Trotzdem läßt sich auch hierbei ein Lichtgewinn von etwa 45% erzielen. Bei voller Ausnutzung der SPP 1000 und der zugehörigen optischen Einrichtung erreicht man einen Lichtstrom von 9.000 Lumen, der dem Lichtstrom einer mit 80 A betriebenen Bogenlampe entspricht.

Bei einer - gewünschten - Leuchtdichte von 140 asb erzielt man mit Objektiven vom Öffnungsverhältnis 1:1,6 auf einer Perlux-Bildwand mit Faktor 1,5 CinemaScope-Bilder von 14 x 6m Größe; bei 100 asb sogar von 16,4 x 7m.

Den mit der SPP 1000 erzielbaren Lichtgewinn kann man in der Praxis dazu ausnutzen, entweder größere Bilder als bisher zu projizieren oder die Farbwiedergabe weiter zu verbessern und sie für besondere Zwecke an die einer HI-Lampe anzugleichen. Zu diesem Zweck wurde von Philips ein „Hicor-Filter" geschaffen, das in FV 4/63, Seite 4, näher beschrieben ist. Es besteht aus einer Quarzplatte, die auf der einen Seite mehrere unterschiedliche Schichten aufweist, während auf der anderen Seite eine Einzelschicht aufgedampft ist, mit der die Änderung der Farbe in dem gewünschten Ausmaß erreicht werden kann.

.

- Anmerkung : Dieser obige Text wurde jetzt mehrfach abgedruckt, als wenn die Leser zu dämlich sind, den eine Ausgabe vorher gebrachten Text zu verstehen. So werden die Seiten gefüllt, bis sie keiner mehr lesen mag.

.

SPP-Betrieb mit Pulsator

Die Speisung der SPP-Lampen erfolgt durch einen „Pulsator", der so ausgelegt ist, daß er beide Projektoren versorgen kann. Er wird - wie die sonst üblichen Gleichrichter - in einem Nebenraum aufgestellt. Die im allgemeinen nur einmal notwendige Einstellung der Lampenleistung erfolgt unmittelbar vom Projektor aus. Bei der Vorführung mit 24 Bildern/s wird zur Synchronisierung der Malteserkreuzbewegung und der Stromimpulse eine Vorrichtung verwendet, die darin besteht, daß am Rand der Schwungmasse des Maltesergetriebes Schlitze eingefräßt sind, mit denen die Impulse gesteuert werden.

Dadurch kann keine Phasenverschiebung zwischen der Arbeit des Malteserkreuzes und dem Aufblitzen der Lampe eintreten. Allerdings muß bei diesem Verfahren für die Speisung der Impulslampen zunächst die vom Drehoder Wechselstromnetz gelieferte Spannung in eine hohe Gleichspannung umgeformt werden, mit der eine Kapazität aufgeladen wird. Aus ihr wird die Spannung für jeden einzelnen Blitz über eine besondere Steuerung durch ein Thyratron auf die Impulslampe gegeben.

Die Impulse, die zum Öffnen des Thyratrons erforderlich sind, werden, wie vorstehend angedeutet, durch den Projektor selbst erzeugt.

Bei der im Fernsehbetrieb üblichen Endgeschwindigkeit von 25 Bildern/s kann dieser Vorgang wesentlich vereinfacht werden, da in diesem Fall kein Impulsgeber am Projektor erforderlich ist, weil die Steuerung der Blitze unmittelbar durch die Wechselspannung des 50-Hz-Netzes vorgenommen werden kann. Allerdings müssen dabei 100 Blitze/s oder 4 Blitze je Bald erzeugt werden; im Gegensatz zu 72 Impulsen/s bzw. 3 Impulsen je Bild bei 24 Bildern/s.

Dafür verringert die Netzsteuerung der Impulse den Aufwand für den Aufbau des Pulsators erheblich, so daß dieser nur noch die halbe Größe des bisherigen Gerätes besitzt, wie in FV 4/63. Seite 4, dargestellt ist. Der Synchronismus zwischen den netzgesteuerten Impulsen und der Filmfortschaltung im Projektor wird dadurch erreicht, daß zum Antrieb des Projektors ein Synchronmotor verwendet wird. Dieser Philips-Projektor mit vereinfachtem Impulslampenbetrieb hat die Bezeichnung FP 25 S.

Bilder :

Schematische Darstellung des Aufbaues der Beleuchtungsoptik für die Verwendung von zwei kurz hintereinander blitzenden Philips-Impulslampen. (Zeichnung: Philips)

Die Darstellung zeigt den zeitlichen Verlauf der Filmbeleuchtung bei verschiedenen Philips-Projektoren. Oben: FP 20 mit konstant brennender Lichtquelle und Umlaufblende; Mitte: FP 20 S mit einer Impulslampe; unten: FP 22 S mit zwei SPP-lmpulslampen. (Zeichnung: Philips)

Blick von der Rückseite in das Stahlgehäuse des Projektors FP 22 S. A = zweite Impulslampe; B = Kondensorlinse des Nebenstrahlenganges; C = spiegelnde Sektorenscheibe; D = Schwungmasse des Malteserwerkes; E und F = zwei Impulsgeber für die Steuerung der Lichtblitze beider Lampen. (Foto: Philips)

.

Philips-Projektoren mit SPP-Lampe

Der erste Philips-Projektor, der mit der Impulslampe SPP 800 ausgerüstet wurde, war der FP20S. Er zeichnete sich schon äußerlich durch eine neue Formgebung aus und hatte eine Revolver-Einrichtung für 2 Impulslampen SPP 800, so daß immer eine hundertprozentige Reserve vorhanden war.

Durch die Verwendung der neuen Impulslampe SPP 1000 und die Einführung eines neuen Spiegels sowie eines Pulsators für eine Leistung von 1000 W konnte - wie eingangs erwähnt - eine Steigerung der Lichtleistung von 5000 auf 9000 Lumen erzielt werden. Diese Tatsache und die sonstigen Vorteile der Impulslampe SPP 1000 führten in der letzten Zeit zu weiteren Projektor-Konstruktionen, über die nachstehend kurz berichtet werden soll.

FP 22 S mit doppelter Lichtquelle

In großen Filmtheatern und in den Autokinos werden bekanntlich Lichtströme bis zu 20.000 Lumen verlangt, die bisher nur mit HI-Lampen für 130 A und darüber erreicht werden konnten. Durch die Entwicklung des neuen Philips-Projektors FP 22 S wurde nunmehr die Möglichkeit geschaffen, die gleiche Bildhelligkeit durch Verwendung von Impulslampen zu erzielen.

Dieser Projektor, der auf der photo-kina 1963 erstmals gezeigt wurde und in FV 3/63, Seite 4, abgebildet ist, verwendet für die Projektion zwei SPP-Lampen, wobei das Licht der zweiten Lampe seitlich in den Hauptstrom eingeschleußt wird.

Während bei dem mit einer SPP 1000 arbeitenden Projektor FP 20 S die der Lampenfassung benachbarte asphärische Kondensorlinse für die Filmprojektion dicht am Bildfenster angeordnet ist, hat sie bei dem Projektor FP 22 S einen größeren Abstand. Dadurch ergibt sich in der Nähe des Bildfensters ein freier Raum, in dem eine rotierende Spiegelscheibe untergebracht werden kann.

Diese Scheibe wird vom Projektorwerk angetrieben. Sie hat die Aufgabe, - das Licht der zweiten Impulslampe in den Hauptstrahlengang zu spiegeln. Für die Steuerung der Lampenimpulse ist das Malteserkreuzwerk mit zwei Impulsgebern versehen, die dicht neben dem Außenrand der Schwungmasse sitzen.

Der Hauptstrahlengang wird durch die Öffnungen der Spiegelblende freigegeben, während die Haupt-Betriebslampe blitzt. Sobald kurz darauf die zweite Lamipe aufblitzt, kommt ein spiegelnder Blendensektor in den Hauptstrahlengang und wirft das Licht dieser Lampe auf das Bildfenster.

Während einer Bildperiode liefert jede der beiden Impulslampen drei Blitze, so daß das Bildfenster insgesamt von drei Gruppen zu je zwei Blitzen beleuchtet wird. Auf diese Weise erreicht man mit dem FP 22 S mit zwei Impulslampen SPP 1000, mit je 1000 W belastet, einen Lichtstrom von etwa 15.000 Lumen und damit fast eine Verdoppelung der Lichtleistung gegenüber dem Betrieb mit nur einer Impulslampe SPP 1000.

Für die im Hauptstrahlengang liegende Impulslampe wurde im Projektor FP 22 S - wie bei dem FP 20 S - eine Reservelampe vorgesehen, die beim Ausfall der Betriebslampe automatisch in die Arbeitsstellung gebracht wird.

Dieser Vorgang erfolgt so schnell, daß der Zuschauer den Ausfall nicht wahrnehmen kann, da die eingeschwenkte Reservelampe vor justiert ist und ihre Arbeit sofort aufnimmt. Außerdem setzt der Lichtstrom an sich in diesem Moment nicht völlig aus; er wird nur halbiert, da die zweite Impulslampe ungestört weiterarbeitet.

Deshalb wurde auch für diese zweite Lampe keine Reservelampe vorgesehen. Die ausgefallene Lampe kann übrigens mit wenigen Handgriffen in sehr kurzer Zeit - auch bei laufendem Projektor - ausgetauscht werden, da die Lampe mit der Fassung herausgeschraubt werden kann.

Die Kühlwasserzufuhr wird beim Herausschrauben automatisch abgestellt. Für jede der beiden SPP-Lampen ist ein Pulsator vorgesehen. Bei einer aus zwei Projektoren bestehenden Anlage sind jedoch ebenfalls nur zwei Pulsa-toren erforderlich, da bei der Überblendung auch die Speisung von einem Projektor auf den anderen umgelegt werden kann.

Auch dieser Übergang geht ohne sichtbare Störung der Projektion vor sich. Es ist natürlich auch möglich, den Projektor nur mit einer der beiden SPP-Lampen zu betreiben, wenn z. B. für die Projektion der Lichtstrom einer Lampe ausreicht. Der mit dem FP 22 S erzielbare Lichtstrom von etwa 15.000 Lumen ermöglicht die Verwendung des Projektors in großen Filmtheatern, die infolge ihrer Bildwandabmessungen bisher auf den Betrieb mit HI-Lampen angewiesen waren. Der Projektor FP 22 S kann auch mit Fernsteuerung und im automatischen Vorführbetrieb verwendet werden.

.

70mm-Projektion mit SPP 1000

Für den bekannten Philips-Universal-Projektor DP70 wurde ebenfalls ein Lampenhaus entwickelt, in dem die neue Impulslampe SPP 1000 für die 70mm-Projektion bis zu Bildbreiten von 14 bis 17m, je nach erforderlicher Leuchtdichte, ausgenutzt werden kann.

Damit ist auch bei diesem Wiedergabe-Verfahren Fernbedienung und Automation ermöglicht. Außerdem können auch hier alle Vorteile des Impulslampenbetriebes ausgenutzt werden, die im wesentlichen in niedrigen Betrebskosten, Flimmerfreiheit des Bildes und gleichmäßiger Ausleuchtung des ganzen Bildfeldes bestehen. Wie bei den übrigen Philips-Projektoren mit Impulslampe ist auch beim DP 70 in diesem Fall die automatische Umschaltung auf eine Reservelampe vorgesehen.

Weitere Anwendungen der Impulslampe SPP 1000

Wie schon in FV 3/63, Seite 2, angedeutet, ergaben sich für die Impulslampe SPP 1000 noch zwei weitere Anwendungsmöglichkeiten, nämlich die Dia-Projektion mit SPP-Lampen und der Einsatz der Impulslampe bei Zweiband-Projektoren im Studio.

Dia-Projektion mit SPP-Lampen

Diesen sehr langen Text ersparen wir uns. Er füllt nur die Seiten .......

Theoretische Grundlagen der Kinotechnik (Mai 1963)

.

- Anmerkung : Jetzt ist es offensichtlich - Braucht es immer noch Nachhilfe für den gestandenen und geprüften Vorführer mit der Grundlagentechnik ?? Vermutlich wurde es den alten Hasen bei den Vorführern jetzt zu bunt oder einfach zu dämlich, daß solche Themen die Seiten füllten oder füllen sollten.

.

In den Ausgaben der früheren Jahrgänge unserer Fachzeitschrift DER FILMVORFÜHRER haben wir oft und eingehend über die theoretischen Grundlagen berichtet, die für die Kino- und Tonfilmtechnik von Bedeutung sind, und deren Kenntnis unerläßlich für das Verständnis der vielfach komplizierten Zusammenhänge ist, die nun einmal diese Techniken beherrschen.

So brachten wir u. a. in FV 1960 eine Abhandlung: „Strom, Spannung und Widerstand ohne Formeln und ohne Vorkenntnisse", in der die Eigenschaften und Merkmale dieser drei Grundbegriffe der Elektrotechnik erläutert wurden.

Heute wollen wir diese Berichterstattung mit zwei Veröffentlichungen fortsetzen, die uns von Herrn Weif Ankenbrand, Bremen, zur Verfügung gestellt wurden und sich mit der Elektronenröhre und dem Bleiakkumulator befassen.

.

Die Wirkungsweise der Elektronenröhre

Die Elektronenröhre besteht in ihrem grundsätzlichen Aufbau aus einem luftleer gepumpten oder mit einem Edelgas gefüllten Glaskolben, sowie aus drei Elektroden: der Kathode, der Anode und dem Gitter.

Legen wir nun an Kathode und Anode eine Gleichspannung (hier sei bemerkt, daß „Minus" immer an die Kathode gelegt wird. Das gilt auch für die unten erklärte Gitterspannung), so stellen wir fest, daß zwischen diesen beiden Elektroden kein Strom fließt. Warum nicht?

Einmal sind sämtliche Elektroden voneinander isoliert, zum anderen wirkt auch der evakuierte oder gasgefüllte Raum zwischen ihnen als Isolator. Diese Sachlage ändert sich aber sofort, wenn wir die Kathode erhitzen. Wir erreichen das mit einem besonderen Heizstromkreis.

Aus der nun glühenden Kathode können die Elektronen leicht austreten und streben zur positiven Anode, da dort ja ein Elektronenmangel herrscht. Diese Erscheinung, daß Elektronen durch einen luftleeren Raum fliegen können, wurde übrigens, wie so vieles andere auch, von Thomas Alva Edison entdeckt, und wird deshalb ihm zu Ehren „Edisoneffekt" genannt.

Es ist uns nun schon gelungen, zwischen Kathode und Anode einen Strom zustande zu bringen. Die Aufgabe der Elektronenröhre ist es aber, die relativ schwache Tronfrequenzspannung, die von der Fotozelle oder dem Magnettongerät geliefert wird, zu verstärken.

Bevor dieses aber erklärt wird, seien erst einige Worte zur Tonfrequenzspannung gesagt. Was „Ton" und „Spannung" bedeuten, wissen wir.

Aber was ist „Frequenz"?

Wenn wir in das Lexikon blicken, so lesen wir dort, daß Frequenz die Anzahl der Schwingungen in einer festgelegten Zeiteinheit bedeutet. Bei der Tonfrequenzspannung muß also etwas schwingen, und das, was schwingt, ist die Spannung selbst.

Einmal ist sie höher, das andere Mal niedriger, sie schwingt im Rhythmus des Tones, der vom Lichtton - oder Magnettongerät auf dem Tonstreifen unseres Filmes abgetastet wird. Diese Tonfrequenzspannung legen wir nun an die Kathode und das Gitter. Das Gitter liegt genau zwischen der Kathode und der Anode. Die von der Kathode zur Anode fliegenden Elektronen müssen es also unbedingt passieren. Kommt nun von unserem Tongerät am Projektor ein Stromstoß, so geschieht zwischen Kathode und Gitter das gleiche, wie zwischen Kathode und Anode, nämlich die Elektronen der Tonfrequenzspannung fliegen von der Kathode zum Gitter, gleichzeitig aber unterstützen sie die Elektronen, die sich auf dem Wege zur Anode befinden. Der Strom zwischen Kathode und Anode, Anodenstrom genannt,verstärkt sich also.

Wenn das Gitter nun aber im Rhythmus der Tonfrequenz neutral oder gar negativ geladen ist, so erhält der Anodenstrom nicht diese Starthilfe durch den Gitterstrom und fließt dann geringer oder gar nicht. Der viel stärkere Anodenstrom fließt also nun mit der gleichen Frequenz wie die Tonfrequenzspannung. Diesen „schwingenden" Anodenstrom legen wir an das Gitter einer weiteren Röhre. Dort wiederholt sich der oben beschriebene Vorgang und den dort entstehenden noch stärkeren Anodenstrom führen wir beliebig vielen weiteren Röhren zu, bis wir die zum Betrieb unserer Kinolautsprecher benötigte Leistung erreicht haben.

Wissenswertes über den Bleiakkumulator

Die Elektrotechnik ist unter den technischen Einzelgebieten wohl eines der weitläufigsten und vielseitigsten, da sie oft auf andere Sachgebiete übergreift. Wenn nachstehend das Funktionsprinzip des Akkumulators behandelt werden soll, dann muß man über die einfachsten Grundbegriffe der Chemie informiert sein, denn hier haben wir eines der prägnantesten Beispiele dafür, wie sich die Elektrotechnik mit der Chemie vereinigt, da in einem Akkumulator die elektrische Energie auf chemischem Wege erzeugt und gespeichert wird.

Beim mechanischen Aufbau des Akkumulators, oder zu deutsch: des „Sammlers", unterscheidet man verschiedene Formen bzw. Konstruktionen, von denen jedoch der sogenannte „Bleiakkumulator" oder Bleisammler eine größere Bedeutung erreichte, während der „Stahlakkumulator", da er teurer und nicht so leistungsfähig ist, weitaus weniger verbreitet ist, so daß sich die nachstehenden Ausführungen nur mit dem Bleiakkumulator befassen sollen.

In einem Gehäuse aus isolierendem Stoff (Hartgummi, Glas oder säurefestem Kunststoff) befinden sich zwei verschiedene und voneinander isolierte Plattensätze. Die Platten des einen Satzes, nämlich des Minusplattensatzes, bestehen aus Bleischwamm, d. h. aus reinem und lockerem Blei. Die Plusplatten hingegen sind aus Bleidioxyd, einer chemischen Verbindung von Blei und Sauerstoff. Wenn der Akkumulator ein Glasgehäuse besitzt, kann man von außen die Plus- von den Minusplatten gut unterscheiden, da die Minusplatten eine dunkelgraue Färbung haben, während die Plusplatten dunkelbraun sind. Wir können aber auch sehen, daß das Gehäuse mit einer Flüssigkeit aufgefüllt ist, und zwar so weit, daß sie die Platten voll bedeckt.

Diese Flüssigkeit besteht aus verdünnter Schwefelsäure, die stark ätzend wirkt, so daß größte Vorsicht beim Umgang mit dieser Füllung geboten ist, weil schon ein Tropfen davon genügt, um ein Loch in die Hose zu ätzen oder Verbrennungen zu erhalten, auch dann, wenn sie nicht stark konzentriert ist und für das Füllen des Akkumulators mit destilliertem Wasser verdünnt wurde. Diese Füllung wird „Elektrolyt" genannt. Die Wirkung beruht darauf, daß sich in wässeriger Lösung die Schwefelsäure in positiv geladene Wasserstoff-Ionen und negativ geladene Säurerest-Ionen spaltet.

Schaltet man mehrere Akkumulatorenzellen in Serie, so erhält man eine „Batterie" und kann an diese, sofern durch diese Serienschaltung die erforderliche Spannung erreicht wurde, die sich durch die Addition der Zellenspannungen ergibt, z. B. eine kleine Glühlampe anschließen und zum Leuchten bringen. Wenn wir jetzt einen Blick in den Akkumulator werfen, so ist dort zunächst nichts zu bemerken. Trotzdem herrscht aber in ihm ein re-f.es Leben, da die negativen Schwefelsäure-Ionen zu den Minusplatten wandern und sich dort mit dem Blei zu Bleisulfat verbinden und die Minusplatten mit Elektronen anreichern. Zur gleichen Zeit streben die positiven Wasserstoff-Ionen zu den Plusplatten, denen gegenüber sie durch Elektronenaufnahme jedoch negativ wirken.

Bekanntlich herrscht bei allem Negativen ein Elektronenüberschuß, bei allem Positivem ein Elektronenmangel. Das ist auch bei den Akkumulatorplatten der Fall. Bei den Minusplatten herrscht ein Überschuß, da die negativen Säurerest-Ionen dort ihre Ladung abgegeben haben; bei den Plusplatten hingegen ein Elektronenmangel, weil die vorhandenen Elektronen von den positiven Wasserstoff-Ionen der Schwefelsäure aufgenommen wurden. Zwischen Minus- und Plusplatten liegt also eine Spannung, und sobald ein Verbraucher, z. B. eine Glühlampe, angeschlossen wird, fließt über diesen ein Strom, da die Elektronen das Bestreben haben, die Differenz zwischen Elektronenmangel auf der einen und dem Überschuß auf der anderen Seite auszugleichen.

Je länger die Glühlampe an den Akkumulator angeschlossen bleibt, um so mehr Wasserstoff- und Säurerest-Ionen verbinden sich mit den Platten. Dabei nimmt die Konzentration der Säure immer mehr ab, bis keine Ionen an die Platten mehr abgegeben werden können. In diesem Zustand ist der Akkumulator „entladen" und es wird dringend notwendig, ihn wieder aufzuladen. Würde man ihn längere Zeit im entladenen Zustand stehen lassen, so würde sich das bei der Entladung entstandene Bleisulfat in eine sehr schwer rückzubildende Art von Bleisulfat verwandeln.

Es ist also erforderlich, die Batterie an ein „Ladegerät" anzuschließen, wobei sorgfältig darauf geachtet werden muß, daß der Minuspol des Ladegerätes auch an den Minuspol der Batterie angeschlossen wird; ebenso der Pluspol an den Pluspol. Bei der Ladung der Batterie sollen ja dem negativen Plattensatz keine Elektronen mehr entnommen werden; vielmehr sollen Elektronen in ihn „hineingepumpt" werden, während aus dem Plusplattensatz Elektronen herausgesaugt werden sollen. Hierbei ist wieder zu bedenken, daß die Elektronen das Bestreben haben, immer von Minus nach Plus zu strömen. Bei der Ladung ist also das Ladegerät die Stromquelle und die Batterie der Verbraucher.

Der Ladevorgang spielt sich im übrigen in der Weise ab, daß das an den Minusplatten entstandene Bleisulfat sich wieder in reines Blei und in Säurerest-Ionen teilt. Letztere werden wieder an den Elektrolyten abgegeben und verbinden sich dort mit dem Wasserstoff zu Schwefelsäure. Die Wasserstoff-Ionen werden an den Plusplatten frei. Ohne auf die chemischen Vorgänge innerhalb des Akkumulators an Hand der chemischen Formeln rechnerisch einzugehen, sei bemerkt, daß der Akkumulator beim Entladen Sauerstoff aufnimmt, den er beim Aufladen gemeinsam mit Wasserstoff wieder abgibt, und zwar als ein explosionsgefährliches Gasgemisch (Knallgas).

Das ist auch der Grund, weshalb im Akkumulatorenraum das Rauchen verboten ist. Ein aufgeladener Akkumulator gast auch nach beendetem Aufladen noch längere Zeit weiter. Es ist daher erforderlich, daß die Batterien in einem gesonderten Raum untergebracht werden, der gut gelüftet ist. In ihm darf niemals mit offener Flamme hantiert, Funken erzeugt oder geraucht werden. W. Ankenbrand

Bild:

Aufbau einer ortsfesten Blei-Batterie unter Verwendung von Zellen mit positiven Großoberflächen-Platten. Die Zahlen bedeuten: 1 = negative Endplatte; 2 = Miporscheider; 3 = positive Platte; 4 = negative Mittelplatte; 5 = Hartgummi-Seitenstab; 6 = negativer Plattensatz; 7 = positiver Plattensatz; 8 und 9 = Polleisten zum Anschweißen der positiven und negativen Plattenfahnen; 10 = Endbleibügel zum Anpressen der Plattensätze; 11 = Glasgefäß; 12 = Gefäßisolator; 13 = Glasabdeckscheibe; 14 (links oben) = fertig aufgestellte vierzellige Batterie; 15 = Gestell-Isolator mit Abtropfkante. (Foto: AFA)

Neuer Bundes-Tarifvertrag (Mai 1963)

.

- Anmerkung : Hier wird auch wieder ein Thema hochgejubelt, welches draußen in der darbenden Kinolandschaft nicht mehr relevant war - der Bundes-Tarifvertrag. Diese DFU, die Film-Union war eine Abteilung der Gewerkschaft. Ein Vorführer konnte es sich damals aber nicht mehr leisten, zu streiken, denn es standen 2 weitere "hinter ihm", die den Job gerne gehabt hätten.

.

Zwischen der Tarif-Kommission des ZDF (Zentralverband der Deutschen Filmtheater) und der DFU wurde ein neuer Bundes-Tarifvertrag abgeschlossen, der am 8. Februar 1963 mit einer neuen Lohntabelle und einem neuen Urlaubsrecht in Kraft getreten ist.

Dieser neue Bundes-Tarifvertrag enthält wesentliche Abweichungen gegenüber der alten Fassung des Vertrages in bezug auf die Regelung der Arbeitszeit, der Urlaubsansprüche und der Löhne. Nach § 2 des Vertrages gilt nunmehr auch für Filmtheater die 45-Stunden-Woche, wodurch einer in den meisten Wirtschaftszweigen bereits bestehenden Regelung Rechnung getragen wird.

Die Urlaubsbedingungen wurden in der Weise neu geregelt, daß nach § 15 des Vertrages der Urlaubsanspruch bis zur Vollendung des 35. Lebensjahres alle zwei Kalenderjahre, in denen ein voller Urlaubsanspruch besteht, um einen Urlaubstag bis zu höchstens 20 Urlaubstagen erhöht wird.

In gleicher Weise wird der Anspruch nach vollendetem 35. Lebensjahr bis zu höchstens 24 Urlaubstagen erhöht; nach Vollendung des 50. Lebensjahres um weitere zwei Urlaubstage bis zu höchstens 26 Urlaubstagen, sofern der Arbeitnehmer mindestens 15 Jahre dem Betrieb angehört. Für die sonstigen Urlaubsregelungen (Jugendliche, Abgeltung, Anrechnung) gelten die Bestimmungen des Bundesurlaubsgesetzes, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Schwerbeschädigtengesetzes.

Als Anhang zum neuen Bundes-Tarifvertrag vom 5. Februar 1963 wurde eine neue Ortsklassen- und Lohntabelle herausgegeben, die nachstehend veröffentlicht wird. Sie ist ebenfalls ab 8. Februar 1963 gültig.

Für alle Berufsgruppen, für die in der Tabelle keine festen Wochenlöhne vorgesehen sind, können die Löhne nach freier Vereinbarung festgesetzt werden.

Das gleiche gilt für alle Arbeitsverhältnisse, die 30 Stunden in der Woche nicht überschreiten. Der neue Bundes-Tarifvertrag vom 5. Februar 1963 kann vom Zentralverband der Deutschen Filmtheater e. V. (ZDF), Wiesbaden, Langenbeckstraße 5 (Filmhaus), bezogen werden. -Z-

Ablauf der Vorstellung - Tips für den dummen Vorführer

Die Musik vor Beginn einer Vorstellung ist Unterhaltungsmusik. In gut geführten Theatern ist sie eine kleine Vorbereitung auf den Hauptfilm „Schräge Musik" ist kaum als Einführung für einen seriösen Film geeignet.

Ist die Musik zu lang, sollte sie langsam an einer geeigneten Stelle der Melodie ausgeblendet werden. Einige Sekunden Pause sind besser, als ein abrupter Übergang auf den Film.

Werbung muß sein und jedes Dia muß vertragsgemäß 10 Sekunden stehen. Werden 30 Dias gezeigt, verfehlen sie ihren Zweck, weil niemand darauf mehr achtet.

Wenn der Gong ertönt - voll und angenehm -, soll er den Besucher auf den Anfang vorbereiten und in erwartungsvolle Stimmung versetzen. Was in der Oper das Stimmen der Instrumente ist, muß der Gong im Filmtheater ersetzen.

Der Vorhang Öffnet sich und die helle Fläche der Bildwand erscheint - und endlich dann - das Bild. Schöner wäre es, der Vorhang würde sich erst dann öffnen, wenn das Bild schon auf der Leinwand zu sehen ist.

Der Vorhang sollte zwischen Vorprogramm und Hauptfilm immer geschlossen werden. Der Film nähert sich seinem Ende. Das Haus sitzt voller Spannung und Erwartung, endlich . . . die letzte Szene, so nimmt jeder an . . . und sie ist es dann.

Denn mit viel Lärm werden die Türen aufgerissen. Keiner weiß, ob er sitzen bleiben soll, oder ob es Zeit wird, schnell hinauszugehen. So sollte es, liebe Kollegen, in Ihren Kinos nicht sein! Ruft der Filmschluß eine Ergriffenheit der Zuschauer hervor, so werden einige Sekunden Dunkelheit von den Besuchern dankbar empfunden. F. Schweigl

Aus der Praxis -für die Praxis

Diesen sehr langen Text ersparen wir uns. Er füllt nur die Seiten .......

Laudatio : Prof. Dr. August Karolus 70 Jahre alt

Einer der bedeutendsten Fernsehpioniere, der Physiker Prof. Dr. August Karolus, konnte jetzt in Zollikon bei Zürich seinen 70. Geburtstag feiern. Bekannt wurde er durch das Bildtelegraphiesystem Telefunken - Karolus - Siemens, das in den zwanziger Jahren in seiner Zusammenarbeit mit den beiden Firmen Telefunken GmbH, und Siemens & Halske AG. entstand.

Bekannt wurde er auch durch die Entwicklung der „Kerr-Zelle", jenem trägheitslosen Organ zur Steuerung von Lichtströmen, das noch heute bei vielen Messungen in Forschung und Technik als unentbehrliches Hilfsmittel seinen Einsatz findet, so z. B. auch in großem Umfang bei Kurzzeitmessungen. Diese Kerrzelle spielte sowohl beim mechanischen Fernsehen, beim Filmlichtton-Verfahren als auch bei dem System Telefunken - Karolus - Siemens eine entscheidende Rolle.

Nach dem 2. Weltkrieg beschäftigte sich Prof. Karolus auch mit Problemen der magnetischen Fernseh-Programmaufzeichnung. Nach Abschluß seines Studiums war er kurzer Zeit Assistent am Physikalischen Institut der Universität Leipzig und wurde schon in jungen Jahren außerordentlicher Professor für angewandte Elektrizitätslehre.

Frühzeitig widmete er sich dem Gebiet der telegraphischen Bild- und Fernsehübertragung. Die Beweiskraft seiner Argumente setzte die Sache des öffentlichen Fernsehens gegen vielfältige Widerstände durch. Mit eigenen Vorschlägen und Entwicklungen beteiligte er sich beim damaligen Übergang zum elektronischen Fernsehen, wie es heute bekannt ist, maßgeblich. Leider blieben seine bahnbrechenden Arbeiten für Fernsehen und Elektroakustik der breiten Öffentlichkeit vielfach verborgen, mk

Die Oskar-Messter-Medaille der DKG

Die „Deutsche Kinotechnische Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V.", kurz DKG genannt, veranstaltete - wie wir in FV 3/63, Seite 7, berichteten - am 28. Februar 1963 ihre 300. Vortragssitzung in Berlin. Inzwischen folgte die 301. und 302. Vortrags Sitzung am 4. und 5. April 1963 anläßlich der Frühjahrstagung der DKG in Berlin, die mit der Verleihung der Oskar-Messter-Medaille an Dipl.-Ing. Hans Warncke verbunden war, über die in FV 4/63 berichtet wurde.

Die ursprünglich als „Oskar-Messter-Denkmünze" bezeichnete Medaiile ist neben der Ernennung zum „Ehrenmitglied" die höchste Auszeichnung, die von der DKG vergeben wird. Die „Oskar-Messter-Denkmünze" wurde von der DKG in Berlin aus Anlaß des 60. Geburtstages des Schöpfers der deutschen Kinotechnik, Herrn Oskar Messter, am 21. November 1926, gestiftet.

Nach den Satzungen kann sie an Wissenschaftler und Techniker verliehen werden, die sich um die Förderung der Kinotechnik hervorragende, allgemein anerkannte Verdienste erworben haben. Die Beschlußfassung über die Verleihung erfolgt durch den Vorstand der DKG. Die Medaille wird gelegentlich einer Jahrestagung durch den Präsidenten der DKG oder durch ein Vorstandsmitglied vorgenommen.

Zusammen mit der Oskar-Messter-Medaille wird dem Beliehenen eine „Stiftungsurkunde" überreicht, aus der im einzelnen zu ersehen ist, welcher Art seine Verdienste sind. Die Oskar-Messter-Medaille soll jeweils nur einer Person verliehen werden. Die gleichzeitige Verleihung an mehrere Personen ist jedoch zulässig, wenn ein Verdienst geehrt werden soll, an dem mehrere Personen in dem gleichen Maße beteiligt sind.

Dieser Fall ist z. B. eingetreten bei der Verleihung der Oskar-Messter-Medaille an die „Tri-Ergon Gruppe" (Dr. J. Engl, J. Massolle und H. Vogt), den Erfindern des Tonfilms, die als fünfte ihrer Art am 21. März 1934 verliehen wurde. Die Medaille besteht aus Bronze und hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Die Gestaltung der Vorder- und Rückseite zeigt die beigefügte Abbildung.

Wie wir bereits in FV 3/63 berichteten, wurde die Medaille als erstem dem Schöpfer der deutschen Kinematographie, Herrn Oskar Messter, am 1.12.1927 verliehen. Ihm folgten Geheimrat Prof. Dr. Carl Foren, der Förderer der Kinotechnik, mit der Verleihung am 5.4.1929; Karl Geyer, für die Begründung und Vervollkommnung der Technik des Filmkopierens, verliehen am 25.3.1930, und Emil Mechau, für die Erfindung eines Kinoprojektors mit optischem Ausgleich (Der „Mechau-Projektor"), verliehen am 9.3.1931. Weitere Verleihungen der Oskar-Messter-Medaille erfolgten an F. Paul Liesegang (28.10.1936), Alexander Ernemann (28.10.1937) und an Prof. Carl Froelich, dem bekannten Filmregisseur und Förderer der Kinotechnik am 21.11.1941. Die letzten Ehrungen dieser Art fanden statt am 10. April 1962 durch Verleihung der Medaille an Obering. Hans Friess, früher Siemens-Klangfilm, und an Dipl.-Ing. Hans Warncke am 5. April 1963. -Z-

Links: Rückansicht, rechts: Vorderansicht der Oskar-Messter-Medaille der DKG, die am 1. 12. 1927 zum ersten Mal verliehen wurde. (Foto: DKG-Archiv)

Die Titel-Seite von Heft 6/1963 (Juni 1963) - 10. Jahrgang

"Dia-Einrichtungen für Xenon-Betrieb"

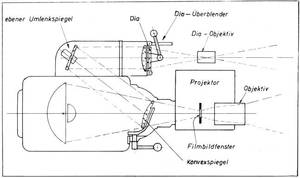

Die steigende Verwendung von Xenon- lampen als Projektions-Lichtquelle hat in letzter Zeit dazu geführt, daß auch die Dia-Projektion mit dieser Lichtquelle vorgenommen wird. So hat z. B. Zeiss Ikon für diesen Zweck eine Einrichtung geschaffen, bei der eine XENOSOL III mit Xenonkolben XBO 2500 W und angebauter Spiegel-Dia-Einrichtung benutzt wird.

Wie aus der unten abgebildeten optischen Anordnung dieser Spiegel-Dia-Einrichtung ersichtlich ist, wird dabei das Licht des von der Xenonlampe kommenden Strahlenganges durch einen Konvexspiegel vollständig erfaßt und über einen ebenen Umlenkspiegel auf das Dia geworfen. Eine Kondensorlinse vor dem Dia, deren Brennweite der Objektivbrennweite entsprechend gewählt wird, sorgt für die Anpassung des Beleuchtungsstrahlenganges an das Projektionsobjekt. Dieser Konvexspiegel wirkt wie eine Zerstreuungslinse, d. h. er verlegt das durch den Hauptspiegel in der Nähe des Bildfensters entworfene Lichtquellenbild in die Gegend des weiter entfernt liegenden Diafensters und sorgt damit zugleich für die Ausleuchtung der - gegenüber der Filmbildfläche - größeren Diafläche.

Die Einschwenkung des Konvexspiegels in den Strahlengang erfolgt in der Serienausführung der Einrichtung durch den vorhandenen Hebel der Lichtabschlußklappe des Lampenhauses; für automatische Vorführungsanlagen und bei ferngesteuertem Betrieb kann der Antrieb auch motorisch erfolgen. Der ebene Umlenkspiegel besitzt mit Rücksicht auf die hohe Lichtleistung und die damit verbundene Wärmestrahlung der XENOSOL III einen Kaltlichtbelag. Die den Spiegel durchdringende Wärmestrahlung wird durch ein Schutzblech und durch Perforation des hinteren Teiles des Dia-Anbaulampenhauses unschädlich gemacht. In der Grundausrüstung des Xenonlampen-Diagerätes von Zeiss Ikon wird ein von Hand betätigter Klappüberblender verwendet, der jedoch ebenfalls durch eine Automatik ersetzt werden kann, wie sie bei dem automatischen Dia-Projektor DIA-ERNEMAT verwendet wird. Der Klappüberblender gestattet die Wiedergabe von Dias 8,5x8,5 und 8,5x10 cm; der DIA-ERNEMAT dagegen nur die von Dias 8,5x8,5 cm. Dieser besitzt einen eingebauten Taktgeber mit Wechselzeiten zwischen 5 und 30 Sekunden, wobei an jedem Dia zwei verschiedene Standzeiten vorgewählt werden können. Der Diawechsler läßt sich außerdem für Werbe- und Vortragszwecke durch Knopfdruck oder durch einen Impulsspeicher, z. B. ein Magnettongerät mit dem DIATAKT-Gerät von Zeiss Ikon, fernsteuern. Bei längeren Standzeiten wird ein zusätzliches Kühlgebläse verwendet. (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Neuerungen für das Filmtheater

In den FV-Ausgaben März, April und Mai 1963 wurde u. a. eingehend über Neuerungen auf dem kinotechnischen und dem Zubehörgebiet berichtet, die auf der photokina und auf der Deutschen Industriemesse gezeigt wurden. Nachstehend bringen wir weitere Einzelheiten, die für das Filmtheater von Bedeutung sind, sowie einige Bilder von Maschinen und Geräten, die bereits kurz besprochen wurden.

- Anmerkung : Es sind wieder mal Themen, die den Vorführer überhaupt nicht tangieren, sondern nur den (die) Betreiber oder Eigentümer des (der) Kinos.

.

Universal-Bildton-Einrichtung Type I B

Um die Möglichkeit zu haben, in einem Vorführraum, der mit normalen 35mm-Projektoren ausgestattet ist, bedarfsweise auch 16mm-Schmalfilme vorzuführen oder vorführen zu können ...........

Schmalfilmvorführung mit V-Kanal usw. - Und jetzt folgt ganz viel Text, den wir hier übergehen, weil es "extremst" selten vorkam.

Der Kontrollautsprecher - ebenfalls für den dummen Vorführer

.

- Anmerkung : Die relevanten Themen waren anscheinend restlos alle - jetzt kam wirklich nur noch dummes Zeug. Jeder Vorführer wußte nach wenigen Tagen alles um den Kontrollautsprecher im Vorführraum, den der Kinotechniker eingerichtet hatte. Der gesamte Rest interessierte nicht mehr.

.

Auch diese gesamte A4 Seite übergehen wir.

Aus der Praxis - für die Praxis

"Rundfunksender stören Tonwiedergabe"

Eine für die Filmvorführung sehr störende Erscheinung, die aber glücklicherweise nicht allzu häufig auftritt, ist die Aufnahme einer Rundfunksendung durch die Tonanlage. Da diese Störung oft vom Zusammentreffen mehrerer Faktoren abhängig ist, tritt sie meistens unregelmäßig und zu wechselnden Zeiten auf, wodurch sich ihre Beseitigmig wesentlich erschwert.

Die Erklärung (für den Filmvorführer ???)

Werden Rundfunkdarbietungen oder andere hochfrequente Ausstrahlungen über eine Tonanlage wiedergegeben, so wirkt der Verstärker wie ein Empfänger, wobei seine Zuleitungen und seine innere Verdrahtung sowie auch sein Gehäuse einen dieser Frequenz entsprecheiden Schwingkreis bilden.

Da dieser Schwingkreis nur in etwa der Sendefrequenz entspricht, muß schon ein naher oder starker Sender vorhanden sein. Um festzustellen, wie die Störung in den Verstärker gelangt, wird eine Zuleitung nach der anderen abgeklemmt und beobachtet, wann die Störung verschwindet.

Hierfür kommen die Zellenkabel, die Mikrofon-, Plattenspieler- und Magnetofonzuleitungen sowie die Verbindungen zum Vorverstärker in Frage. Oftmals genügt es, die einstreuende Leitung anders zu verlegen oder sie mit einer zusätzlichen Abschirmung zu versehen, wobei die Erdung versuchsweise an dem einen bzw. anderen Ende oder auch beiderseitig erfolgen soll.

Abhilfe kann auch eine Kapazitätsänderung einer Zuleitung durch Hinzuschaltung eines kleinen Kondensators bringen. Des weiteren sind alle Löt- und Schraubverbindungen zu kontrollieren, da vielfach Übergangswiderstände einen Gleichrichtereffekt bilden können, durch den dann der Empfang eines Senders möglich ist.

Jede Störbeseitigung erfordert neben der Erfahrung auch etwas Glück.

Das gilt in erhöhtem Maße bei nur zeitweilig auftretenden Störungen. Da niemand ein Universalrezept geben kann, so lassen sich auch hier nur einige Fälle aus der Praxis aufzeigen, aus denen der eine oder andere zu gegebener Zeit eine kleine Anregung finden mag.

In einer Vierkanalmagnettonanlage war zeitweise der Ortsender, dessen Programm sowohl im Mittelwellen wie auch im UKW-Bereich ausgestrahlt wird, hörbar. Jedoch nicht in der ganzen Anlage, sondern nur im 3. Kanal, der den rechten Bühnenlautsprecher betreibt. Die anderen drei Verstärkerzüge waren einwandfrei.

Da trotz Abschaltung der verschiedenen Eingänge und der Vorverstärker die Störung blieb, wurde die Fehlersuche auf das Hauptverstärkergestell mit seinen vier Hauptverstärkern konzentriert.

Von den übereinander angebrachten Verstärkern führte je eine Leitung vom Null-Potential und vom Erdanschluß an die Anschlußleiste, "wo" alle acht Leitungen zusammengefaßt und gemeinsam an die isoliert herangeführte Erde angeschlossen sind. Diese Schaltung soll die Bildung von Erdschleifen und damit ein Auftreten von Brummgeräuschen verhindern.

Andererseits können aber die jeweils zwei, an der Anschlußleiste verbundenen Leitungen als Dipolantenne aufgefaßt werden, wie sie zum Empfang ultrakurzer Wellen Verwendung findet. Nachdem diese „Antenne" durch einige Zentimeter Draht zwischen O und Erde am Verstärker 3 kurzgeschlossen wurde, blieb der Empfang aus und die ganze Anlage arbeitete wieder einwandfrei.

Warum diese Störung nur zeitweise und auch erst nach einer Betriebszeit von etwa einem Jahr auftrat, konnte nicht ermittelt werden. Es bleibt nur die Vermutung, daß irgendwo in der elektrischen Anlage ein zeitweiliger Gleichrichtereffekt auftrat bzw. ein nicht einwandfreier Rundfunkempfänger in der nächsten Umgebung als kleiner Sender wirkte.

In der Lichttonanlage

Wurde bei einer Lichttonanlage der Vorverstärker auf die dazugehörende Maschine geschaltet, kam ein Empfang des nahegelegenen Rundfunksenders zustande. Wurde der gleiche Vorverstärker auf die zweite Maschine geschaltet, so blieb der Empfang. Das Herausnehmen der Fotozelle und das Abklemmen des Fotozellenkabels blieben ohne Einfluß auf die Störung, bis sich dann beim Wechseln der Vorverstärkerkassetten die Behebung der Störung anbot.

Bewegte man nämlich die Kassette leicht hin und her, so daß sich die Kontaktgabe in der Messerleiste und die Lage der Kassette in dem Einschubfach änderte, konnte der Empfang sowohl hergestellt wie auch wieder zum Verschwinden gebracht werden. Man wurde in die Zeit der ersten Detektorapparate zurückversetzt, "wo" man mit einer Stahldrahtspitze den besten Punkt für den Empfang auf dem Kristall suchte.

Auch bei dieser Störung trat ein ähnlicher Gleichrichtereffekt wie beim Detektorkristall auf und führte zum Empfang. Nach Schaffung einer einwandfreien Kontaktgabe war dieser Fehler behoben.

Noch ein Fehler

In einer weiteren Lichttonanlage trat die Störung nicht in Form einer Rundfunkdarbietung, sondern durch einen zeitweiligen Brummton auf. Als Ursache konnte bald das Kurzwellengerät eines an der Rückseite des Vorführraumes praktizierenden Arztes ermittelt werden.

Eine Überprüfung durch die Störungsstelle der Post ergab jedoch, daß das Kurzwellengerät den vorgeschriebenen Bestimmungen entsprach. Obwohl diese Störung immer nur während der ersten Vorstellung von 16 bis 18 Uhr auftrat, die der Behandlungszeit des Arztes entsprach, galt es, doch Mittel und Wege zu finden, die Einstreuung auf den Verstärker zu unterbinden.

Die Beklebung der Trennmauer mit einer geerdeten Metallfolie wurde zwar erwogen aber vorerst zurückgestellt. Bei den Versuchen zur Abstellung der Störung leistete eine drahtlose Sprechfunkanlage gute Dienste, da durch eine Brandmauer beide Räume voneinander getrennt waren und sonst eine schnelle Informierung über die einzelnen Arbeiten auf beiden Seiten nicht möglich war.

Die ersten Feststellungen ergaben, daß das Maß der Störung abhängig war von der Entfernung der beiden Bestrahlungselektroden zueinander

und daß schon das Verstärkergehäuse die Störung aufnahm. Ein interessanter Versuch, der aber leider praktisch wertlos bleiben mußte, zeigte es.

An die untere Gehäusekante wurde eine ca. 1,5m lange Litze angeschlossen und ihr anderes Ende mit einem Besenstiel verbunden. Wurde die Litze mittels des Besenstieles in ihrer Richtung geändert, so konnte die Brummstörung ganz zum Verschwinden gebracht werden.

Dieses war dann der Fall, wenn sich die Litze genau in der Richtung zum Störer befand. Da es keine Endlösung darstellte, mußte nach anderen Wegen gesucht werden. Das naheliegendste in solchen Fällen ist, die Erd- und Null-Potentiale versuchsweise zu verbinden.

Es darf sich jedoch keine Erdschleife bilden, die einen zusätzlichen Brummton in die Anlage bringen würde. Nach einigen vergeblichen Versuchen brachte die Entfernung einer Masse/Null-Verbindung und deren Ersatz an anderer Stelle durch eine wenige Zentimeter lange Drahtschleife den gewünschten Erfolg. Die Brummeinstreuung durch das Kurzwellengerät war beseitigt und trat nie wieder auf.

und noch ein Fehler

In einem anderen Theater war für die zusätzliche Rundfunkdarbietung eine parallel mit der Saallautsprecherzuführung verlaufende Lichtleitung verantwortlich, die wie jede andere Antenne auch hochfrequente Schwingungen aufnehmen kann. Nun war die Energie in der Lichtleitung und damit die auf die Lautsprecherzuführung induzierte Leistung gering und hätte allein gar nicht die Störung hervorrufen können. Sie wurde aber nicht nur auf den Lautsprecher, sondern auch auf den Ausgangsübertrager des Verstärkers übertragen. Von hier gelangte sie über die gleichfalls auf dem Ausgangsübertrager befindliche Wicklung für die Gegenkopplung und wurde damit an die Kathode einer Vorröhre gebracht. Gleichgerichtet und verstärkt wurde sie dann im Lautsprecher hörbar. Eine räumliche Trennung der beiden Leitungen brachte hier den gewünschten Erfolg. Th. Vieweg

Licht zaubert

Neuerdings heißt die Lampe auch „Leuchte", doch Lampen können mehr als nur leuchten. Das Licht im Vorführraum soll mehr sein als nur Beleuchtung; es soll hell, klar und weich sein und es soll vor allem den Aufenthalt im Vorführraum angenehm machen. Während im Saal und Foyer ein Lichteffekt den anderen ablöst, ist meist der Vorführraum ein mehr oder weniger dämmeriger Raum, in dem oft außer einer schwachen Lampe über dem Umrolltisch und einigen Notlämpchen keine weiteren Lampen mehr vorhanden sind. Tritt dann in so einem Vorführraum eine Störung auf, so muß oftmals mit einer Taschenlampe oder einer Handlampe, die dann von einer Steckdose gespeist wird, für das nötige Arbeitslicht gesorgt werden. Auch der beste Arbeiter kann ohne Licht nicht arbeiten.

Eine oder mehrere Leuchtstoffröhren, die einen sehr niedrigen Stromverbrauch haben, sinnvoll im Vorführraum angebracht, geben ein helles und weiches Licht, das besonders für das Auge angenehm ist. Wird eine Leuchtstoffröhre in unmittelbarer Nähe der Kabinenfenster montiert, so muß beachtet werden, daß diese abgeblendet wird, damit durch die Kabinenfenster kein Licht in den Saal fällt. Mit einem kleinen Zeitaufwand, den man bei der Montage einer Lampe benötigt, und mit wenig Geld kann man aus einem dämmerigen Vorführraum einen hellen und freundlichen Arbeitsplatz schaffen. -sch-

Zuschriften aus dem Leserkreis ...

"Filmvorführer - ein Beruf ohne Feierabend"

.

- Anmerkung : Es ist mir völlig unklar, für wen dieser Artikel geschrieben und gedruckt wurde. Über die Psyche des Vorfüherers braucht man genausowenig zu referieren wie über die des Lastwagenfahrers im Speditionsgewerbe. Die, die bereits Vorführer sind, wissen das alles.

.

Oft schon schrieben wir in unserem Fachblatt über unseren Beruf und diskutierten in Zusammenkünften alles Wissenswerte und Nützliche über den Werdegang eines Filmvorführers. Selten aber sprachen wir von Dingen, die den Beruf eines Filmvorführers mehr beeinflussen als jedes technische Problem unserer Branche.

Man sollte es jedem jungen Menschen, der den Beruf eines Vorführers erlernen und hauptberuflich ausüben will, im voraus sagen, daß er mit dem Tag, an dem er ernsthaft diesen Weg beschreitet, aus der Gemeinschaft der normallebenden Menschen ausgeschieden ist.

Nicht nur, weil sich jetzt plötzlich die Hauptarbeitszeit auf den Nachmittag und den späten Abend verlagert, was schon eine gewisse Umstellung des ganzen menschlichen Organismus bedingt und damit schon ein schwieriges Beginnen ist; auch die entfallenden Sonn- und Feiertage, die ja zu unseren längsten und schwersten Hauptarbeitstagen werden, sind in den ersten Monaten von jungen Menschen nicht leicht zu ertragen, zumal von jenen, die vorher ein geregeltes Leben, regelmäßige Sonn- und Feiertage und ein allabendliches Zusammensein mit ihren Freunden gewohnt waren.

Welcher Vorführer kann schon Mitglied eines Turn-, Sport- oder sonstigen Vereins sein, wenn ihm nur der Vormittag und das auch oft nur gelegentlich privat zur Verfügung steht? Wo kann man sich in unserem Beruf an einer weiterbildenden Abendschule beteiligen, wenn unsere Haupteinsatzzeit auf den Abend fällt?

Kein Sonntag, kein Feiertag, kein freier Tag ?

Es gibt Vorführer, die Jahrzehnte lang keinen Sonntag, keinen Feiertag oder freien Tag kennen, weil sie, um ein bißchen mehr zu verdienen, durcharbeiten, oder weil keine Vertretung zur Verfügung steht.

Es gibt Vorführerehen, "wo" Mann und Frau in den Kabinen stehen und Familien, "wo" Vater, Mutter, Sohn und Tochter über eine Generation mit dem Lichtspieltheater verbunden sind, ohne einmal einen richtigen Feiertag gehabt zu haben. Ehen, die ihr gemeinsames Mittagbrot sehr rasch einnehmen müssen, um pünktlich zur ersten Mittagsvorstellung zu kommen, da die Familie gemeinsam am Film klebt.

Die Wahrheit über den "Beruf" (oder besser die "Tätigkeit" ?)

Man muß auch den Mut besitzen und es seinen Schützlingen sagen, daß dies kein Beruf ist, in dem es einmal einen Aufstieg gibt. Nur selten kommt ein Vorführer aus der Kabine heraus in ein Theaterbüro als Assistent; noch weniger kann er sich zum Geschäftsführer und Theaterleiter emporarbeiten oder sich ganz selbständig machen.

Es ist ein Beruf, auf den man ganz allein auf sich gestellt ist, ein Beruf in einer Branche, die immer in Tätigkeit sein muß. Man wird Mitarbeiter einer Branche, die keinen Betriebsausflug kennt, die ohne Weihnachtsfeiern, Faschingsvergnügungen und sonstige Feierlichkeiten auskommen muß, da sie nur zur Unterhaltung Anderer dient.

Man sollte es auch den Neulingen nicht verheimlichen, daß in unserer Branche mit einer Anerkennung sehr gespart wird und daß sich, wenn der Neue erst einmal hauptberuflich in der Kabine sitzt, kaum noch einmal die Tür öffnet und sich jemand um ihn kümmert.

Die Geschäftsleitung findet meistens erst dann den Weg zur Kabine, wenn eine Panne entstanden ist und dann auch erst, wenn die Vorstellung bedroht ist. Wir alten, trotz vieler Nachteile im Beruf gebliebenen Vorführer wissen es, aber wir sprachen nie darüber, weil wir die flimmernde Leinwand und unsere Aufgabe lieben, daß wir nicht - wie man immer schreibt und man es selbst sich oft einbildet - der erste Mann im Betrieb sind.

und noch mehr "Wahrheiten" .....

Die Behandlung von Seiten der Vorgesetzten, die Abschaffung des Vorführscheines und sonstige Gegebenheiten zeigen uns oft, daß wir zu den Letzten des Betriebes gehören.

Vorführer, die verheiratet sind, wissen, daß es keinen Feierabend gibt, an dem man sich um die Schulaufgaben der Kinder kümmern kann. Berufsvorführer in großen Theatern gibt es, die ihre Kinder kaum einmal in der Woche zu sehen bekommen, da diese an Vaters freiem Vormittag in der Schule sind, und am freien Nachmittag der Kinder der Vater in der Kabine sitzt.

Vorführer, die ein gut eingerichtetes Wohnzimmer besitzen, und doch nie einen richtigen Feiertag oder Feierabend darin verbracht haben, wird es zur Genüge geben. Ja sogar Ehen, die durch die Eigenartigkeit unseres Berufes in die Brüche gegangen sind, könnte man zu Dutzenden aufzählen.

.

und jetzt die Träume ....

Könnte man aber unseren Beruf nicht viel attraktiver und begehrenswerter gestalten, wenn man sich nur die Mühe dazu gäbe? Nicht nur, wie man es ja selbst erlebt hat, nach bestandener Prüfung lieblos den Vorführschein in die Hand drücken und sagen: „Viel Glück fürs Leben, aber Vorführer bist du noch lange nicht!"

Eine kleine Feier, die Überreichung einer Urkunde, eine Nennung des Namens, des Ortes und des Ausbildungstheaters oder des Lehrganges in unserer Fachzeitung nach bestandener Prüfung. Eine Bekanntgabe in der jeweiligen Tageszeitung, würde nicht nur dem Ausbildungstheater und dem Lehrgang zugutekommen, sondern auch die Öffentlichkeit erinnern, daß auch in unserer Branche Nachwuchs ausgebildet und gebraucht wird.

Mit dem Eintritt in die Berufslaufbahn des Vorführers sollte jeder Kollege sein Abzeichen bekommen. Mit bestandener Prüfung in Bronze, nach 10jähriger Tätigkeit in Silber und nach 25jähriger Tätigkeit in Gold. Und warum sollte einem Vorführer, der 10 Jahre ununterbrochen in der Branche hauptberuflich tätig ist, nicht auch die Ehrung eines Meisters zuteil werden?

Vor allem sollte man sich darum kümmern, dem Vorführer Aufstiegsmöglichkeiten zu geben. Heute ist es ohne weiteres möglich, daß auch ein Vorführer in kleinen und mittleren Theatern in die Verwaltungs- und Abrechnungsarbeiten eingeweiht wird. Ein Vorführer mit kaufmännischen Kenntnissen, der alle Betriebsabrechnungen erledigen kann, der sich auch auf dem Gebiet der Schaumannsarbeit auskennt, wird auch heute noch gesucht und dementsprechend bezahlt.

Warum sollte es nicht einen neuen Typ des Vorführers geben, den Filmvorführer mit Zukunft, ein Kollege, der wirklich unentbehrlich, also tatsächlich der erste Mann im Betrieb ist? Es liegt an uns und an den verantwortlichen Stellen, aus unserem Beruf, den kaum noch jemand ergreifen will, endlich auch einen „Beruf" zu machen, der trotz aller eingangs erwähnten unabänderlichen negativen Merkmale wieder begehrenswert ist. F. K.

Laudatio : Leo Mayer - 65 Jahre

Direktor Leo Mayer, PERUTZ PHOTOWERKE GMBH, München, kann am 21. Juni 1963 seinen 65. Geburtstag feiern, nachdem der verdiente Pionier des Films bereits am 15. Oktober 1982 auf eine 40jährige Tätigkeit für den Film zurückblicken konnte.

Sein beruflicher Werdegang begann mit dem Besuch einer Fachschule für Apparatebau und Feinmechanik, durch den er sich einen soliden Grundstein für seine weitere Entwicklung schaffen konnte. Da er fotografisch sehr interessiert war, trat Leo Mayer 1915 als Volontär bei der Firma Linhof in München ein. Nach dreijähriger Unterbrechung durch den Militärdienst im ersten Weltkrieg arbeitete er bei der Bayerischen Filmbildstelle in München an der Herstellung von dokumentarischem Bildmaterial, insbesondere von Dokumentar- und Kulturfilmen für Lehr- und Forschungszwecke.

Seine reichen praktischen Kenntnisse rundete Leo Mayer von 1927 bis 1929 durch das Studium an der Bayerischen Staatslehranstalt für Lichtbildwesen ab. Im Jahre 1929 übernahm er die Leitung der Abteilung Filmbearbeitung bei Zeiss Ikon in Dresden.

Nach drei Jahren erfolgreicher technisch-wissenschaftlicher Arbeit in Dresden folgte Leo Mayer im Jahre 1932 dem Ruf der Firma Perutz, "wo" er die Leitung der Abteilung Kine- und Schmalfilm übernahm und nach der Unterbrechung durch den zweiten Weltkrieg mit Energie an den Wiederaufbau ging, so daß Perutz schon bald der deutschen Film-Industrie wieder Rohfilme liefern konnte.

Den Lesern des FV ist Leo Mayer darüber hinaus bekannt als Vorstandsmitglied der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V. und insbesondere als Vorsitzender des Fachnormenausschuß Kinotechnik für Film und Fernsehen e. V. (FAKI), dem er schon seit vielen Jahren erfolgreich vorsteht. -Z-