Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 9 - 1962 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 7/1962 (Juli 1962)

"Bildwand-Probleme im Filmtheater"

Für die einwandfreie Bildwiedergabe im Filmtheater ist es nicht nur wichtig, geeignete und einwandfreie Projektoren und Projektions-Lichtquellen zu verwenden, sondern es muß auch großer Wert auf das zu verwendende Bildwandmateriai gelegt werden. Dieses Material soll einerseits einen hohen Reflexionsfaktor bei genügender Streuung besitzen und andererseits so in einen Bildwandrahmnen eingespannt sein, daß eine einwandfrei glatte Fläche entsteht.

Je sauberer die Bildwand ist, umsomehr besteht außerdem die Möglichkeit, mit geringerer Lampenhelligkeit zu arbeiten und auf diese Weise Betriebskosten einzusparen. Diese Probleme traten im besonderen mit der Einführung des Farbfilms, der Breitwandfilme und der CinemaScope-Filme auf, da hierbei die Anforderungen an das Bildwandmaterial und an die einwandfreie Bildwandausleuchtung bedeutend höher sind, als in den früheren Zeiten der Filmwiedergabe.

Für die sachgemäße Unterbringung der Bildwand wurden im Laufe der Zeit besondere Bildwandrahmen entwickelt, die vor allem bei gebogenen Bildwänden, wie sie bei der Breitbild-Projektion erforderlich sind, unerläßlich sind. Diese Konstruktionen sind z. T. so ausgeführt, daß die Krümmung je nach Erfordernis verändert wenden kann. Vielfach ist mit dem Bildwandrahmen auch die Verstellmöglichkeit der Abdeckblenden konstruktiv vereinigt.

Normalerweise ist das Gestell des Bildwandrahmens fest auf der Bühne eingebaut und dient gleichzeitig für die Anbringung der Lautsprecher-Kombinationen. Es gibt aber auch Fälle, "wo" der Rahmen zeitweise entfernt oder zusammengeschoben werden muß, um die Bühne freizumachen. Hierfür wurde u. a. eine Konstruktion entwickelt, die das untenstehende Bild zeigt. (Foto: Film-Ton-Technik)

Wissenswertes über Kino-Lautsprecher (Juli 1962)

Unter dieser Überschrift brachten wir in FV 2/1962 eine ausführliche Abhandlung, die sich mit der historischen Entwicklung der Lautsprecher, mit ihrer Technik und Konstruktion, der Anpassung der Lautsprecher-Systeme, dem Prinzip der Schallab Strahlung, sowie mit Lautsprechersystemen moderner Bauart und mit der Anordnung und Wartung der Lautsprecher befaßte.

Die nachstehenden Ausführungen, die uns von Herrn Ing. K. Borkenhagen, Kiel, zur Verfügung gestellt wurden, sind als eine Ergänzung des Artikels in FV 2/62 zu betrachten und enthalten im besonderen praktische Vorschläge und Erläuterungen, da es in der Praxis des öfteren vorkommt, daß der Vorführer als Techniker über seine Lautsprecher-Anlage Auskunft geben muß.

Allgemeine Merkmale der Lautsprecher

Für den Kino-Betrieb gibt es noch heute (1962) zwei dynamische Lautsprecherausführungen, und zwar die alte Type mit Fremderregung und die neue Type mit einem Dauermagneten.

Fremderregung heißt, daß der Magnet, in dem sich die Schwingspule bewegt, ein Elektro-Magnet ist, gebildet aus einer vom Gleichstrom durchflossenen Spule. Der Dauermagnet besteht aus einem hochwertigen Stahl, der aufmagnetisiert wurde, und der durch seine Beschaffenheit und künstliche Alterung den Magnetismus fast unbegrenzt behält.

Beim Auswechseln eines Bühnenlautsprechers mit Felderregung ist darauf zu achten, daß die Feldanschlüsse, die bis zu 250 V Gleichspannung führen, nicht an die niederohmige Schwingspule angeschlossen werden. Ein Durchbrennen der Schwingspule mit ihren wenigen Windungen wäre dann unvermeidlich.

Dynamische Lautsprecher mit permanenter Erregung sind leicht zu erkennen, da sie nur zwei Anschlüsse für die Schwingspule haben.

Die Anpassung

Wichtig ist die richtige Anpassung der Lautsprecher an die Verstärkerausgänge. Dynamische Lautsprecher werden heute nur noch mit niederohmigen Schwingspulen hergestellt. Niederohmige Schwingspulen haben wenige Windungen und dadurch auch, ein geringes Gewicht. Durch das geringe Gewicht wird die Trägheit der daran befindlichen Membrane vermindert, was sich bei hohen Frequenzen (schnelleren Schwingungen) vorteilhaft auswirkt.

Durch die wenigen Windungen der Schwingspule kann auch der Luftspalt zwischen Spule und Magnetkern sehr klein gehalten werden, wodurch der Wirkungsgrad des Lautsprechers erhöht wird. Es sind die gleichen Verhältnisse, wie bei einer Dynamo-Maschine (Abstand des Rotors zur Ständerwicklung).

Technische Einzelheiten der Lautsprecher

Der Schwingspulen- Scheinwiderstand beträgt bei modernen Kinolautsprechern zwischen 2 und 15 Ohm. Bei den angegebenen Widerständen handelt es sich nicht um reinohmige, sondern um Scheinwiderstände, die bei einer Frequenz von 1000 Hz gemessen werden.

Der Wirkungsgrad (Umsetzung elektrischer in Schalleistung) bei modernen Lautsprechern beträgt rd. 5-6% je nach Bauart. Die Leistung der Kino-Lautsprecher liegt zwischen 5 und 30 W. Nachstehende Tabelle gibt einen Anhalt über die benötigte Leistung bei gegebener Sitzplatzzahl :

| Plätze 300 | Wat 8 |

| 500 | 15 |

| 1000 | 20 |

| 1500 | 30 |

| 2000 | 40 |

| 3500 | 75 |

.

Um die volle Sprechwechselleistung der Verstärker-Endstufe auf den oder die Lautsprecher zu übertragen, muß zwischen dem hochohmigen Endröhren- Widerstand und der niederohmigen Lautsprecherschwingspule ein Übertragungsglied eingeschaltet werden. Diese Widerstandsumwandlung übernimmt der Ausgangstransformator des Verstärkers.

.

Der Ausgangstransformator

Bei der Umwandlung ist die Leistung auf der Primär- und Sekundärseite gleich bis auf geringe Verluste im Transformator. Die meisten Ausgangstransformatoren haben auf der Sekundärseite Anschlüsse für 5, 7,5 15, 30 und 200 Ohm. Teilweise ist auch noch ein spezieller Spannungsausgang von 100 V vorhanden.

Die Anpassung der Bühnenlautsprecher kann, wenn sie mit ihren Schwingspulen- Scheinwiderständen dem Ausgang des Verstärkers entsprechen, direkt oder mittels eines zweiten Übertragers, der an den Lautsprecher angebaut ist, vorgenommen werden. Bei einem niederohmigen Anschluß der Lautsprecher muß die Leitung vom Bildwerferraum nach der Bühne mindestens in 2,5 qmm-Draht ausgeführt sein, damit bei dem verhältnismäßig großen Stromfluß keine nennenswerten Spannungsverluste eintreten. Der Stromdurchfluß beträgt bei einer abgegebenen Verstärkerleistung von 30 W und einem Schwingspulen-Widerstand von 15 Ohm bei 1000 Hz = 1,41 Amp.

Wird der 200-Ohm-Ausgang am Verstärker benutzt, so kann die Leitung zur Bühne im Querschnitt geringer bemessen sein. Es muß aber dann wieder, wie schon erwähnt, ein zweiter Übertrager am Lautsprecher benutzt werden, der den Widerstand von 200 Ohm auf 15 Ohm beim 15-Ohm-Lautsprecher heruntertransformiert.

Zu bemerken ist, daß eine hochohmigere Übertragungsleitung mit geringerem Querschnitt vom Bildwerferraum bis zur Bühne oftmals bis zu 100m beträgt und gegen Brummfelder störanfällig ist.

Ist die Fehlanpassung der Schwingspulenwiderstände größer als 50%, so ergibt sich eine Wiedergabeverfälschung (Frequenzverwerfung). Bei Überanpassung, also bei größerem Schwingspulen-Widerstand, wird die Tonlage tiefer, bei einer Unteranpassung höher.

Bei Verwendung von mehreren Bühnenlautsprechern ist darauf zu achten, daß durch Parallel- oder Hintereinanderschaltung der richtige Anpassungswert erreicht wird. Den richtigen Wert kann man nach den Formeln für Hintereinander- (Serienschaltung) und Parallelschaltung von Widerständen ermitteln. Bei Parallel- und Hintereinanschaltung von Lautsprechern ist es vorteilhaft, Lautsprecher mit gleicher Belastung zu verwenden. Die Leistung verteilt sich bei Lautsprechern derselben Type und Ausführung gleichmäßig auf die einzelnen Systeme.

.

Phasenlage und Anordnung

Bei Parallel- oder Hintereinanderschaltung von Lautsprechern ist es von großer Wichtigkeit, daß die Lautsprecher in der richtigen Phasenlage schwingen. Die Phasenlage kann man wie folgt prüfen:

Beide Leitungen, die vom Verstärker zum Saallautsprecher führen, werden vom Bühnenanschluß gelöst. Dabei muß der Verstärker ausgeschaltet werden, damit der Ausgangsübertrager nicht im Leerlauf arbeitet.

Tonfrequente Spannungsspitzen können sonst zu Überschlägen zwischen den Windungen des Transformators führen und ihn zerstören. Eine Taschenlampenbattenie wird zunächst einpolig an den jetzt freien Lautsprecheranischluß angeschlossen. Beim Schließen des zweiten Pols müssen sich die Membranen der beiden Lautsprecher ruckartig nach vorn oder nach hinten bewegen.

Durch leichtes Auflegen der Hand auf die Membrane kann man feststellen, in welche Richtung sich die Membrane bewegt. Schwingen die Lautsprechermembranen jedoch im Gegentakt, so tritt ein „akustischer Kurzschluß" ein.

- Anmerkung : Das war das Wissen von 1960. Sowohl die Lautsprecher von Dipl.-Phys. Linkwitz als auch die Dipole haben gezeigt, daß es da auch andere physikalische Gegebenheiten gibt. Mehr darüber steht im Hifimuseum.

.

Zwischen den falsch schwingenden Membranen wird theoretisch kein Luftdruckunterschied mehr auftreten, obwohl sich beide Membranen bewegen. Da bei falsch schwingenden Membranen sich die Luftdrücke nicht ganz aufheben, wird man aber trotzdem, wenn auch geschwächt, etwas vom Ton hören. Es treten dadurch starke lineare Verzerrungen auf.

Über die Schall-Leistung

Vielfach wird vom Laien angenommen, daß durch zusätzliches Anbringen von weiteren Lautsprechern die Schall-Leistung vergrößert werden kann.

Die Leistung ist aber ganz allein von der Verstärker-Endstufe abhängig und verteilt sich auf die einzelnen Lautsprecher. Durch Aufstellen von mehreren Lautsprechern hinter dem Bildschirm läßt sich die Beschallung des Zuschauerraumes (Rang und Parkett) verbessern.

Eine gute Beschallung ist von der Aufstellung der Lautsprecher hinter dem Bildschirm und der richtigen Neigung der Hoch- und Tieftonsysteme abhängig. Der Hochtonlautsprecher soll 1/3 und der Tiefenkonus 2/3 vom oberen Rand des Bildschirms aufgestellt werden. Bei mehrkanaliger Wiedergabe werden die Lautsprechergruppen rechts, in der Mitte und links hinter dem Bildschirm aufgestellt. Die rechte und die linke Lautsprechergruppe dürfen nicht durch den aufgefahrenen Vorhang abgedeckt werden. Um Echowirkungen und Schallaufzeiten zu vermeiden, sind bei tiefen Bühnen die Lautsprecher nach hinten mit gutem schalldämmenden Material abzudecken. Hierfür kann man Wolldecken und Stoffvorhänge verwenden. Die Bühnenrückwand ist mit dämmendem Material zu verkleiden. Harte Bühnenrückwände haben starke Echowirkungen und lassen durch die Laufzeitunterschiede das Schallereignis doppelt erscheinen.

.

Schallabstrahlung und elektrische Weiche

Von einer guten akustischen Ausstattung des Saales ist die Tonwiedergabe ebenfalls abhängig. Ein wesentlicher Faktor für gute Schallabstrahlung ist die richtige Dimensionierung der Schallwand oder die Gestaltung der Tonführung für die "tiefen und hohen Töne.

Schallwände müssen aus einem schalltoten Material und in den richtigen Abmessungen gefertigt sein. Tiefe Töne haben die Tendenz, sich akustisch kurzzuschließen, d. h. daß sich bei einer Bewegung der Membranen nach vorn die Luftteilchen zusammenpressen und daß hinter der Membrane ein Luftunterdruckraum entsteht.

Beim Fehlen einer Schallwand kann der vordere luftverdichtete Raum sich mit dem hinter der Membrane befindlichen luftdünnen Raum ausgleichen, so daß der Schall nicht abgestrahlt wird. Diese Erkenntnis hat zu den vielfach angewendeten Trichterlautsprechern geführt, die nach ganz bestimmten Berechnungen gebaut sind und dadurch den akustischen Kurzschluß verhindern.

Um für die tiefen Töne bei räumlich kleinen Abmessungen eine recht lange Trichterführung zu erhalten, hat man die Führung zu Windungen in S-Form zusammengedrückt. Der Zeiss-Ikon-Tonwagen ist nach diesen Gesichtspunkten gebaut.

Zur guten Sprachverständlichkeit und qualitativ hochwertiger Musikwiedergabe gehören die hohen Töne bis zu mindestens 12.000 Hz (UKW-Wiedergabe). Lautsprecher, die die tiefen und hohen Töne gleichmäßig gut abstrahlen, gibt es nicht.

Um tiefe Töne gut wiederzugeben, benötigt man eine große Membrane, die in der Lage ist, große Amplituden zu erzeugen, ähnlich wie bei Kesselpauken. Durch die Größe der Membrane und durch die Masse ist aber ein Tiefenkonus nicht in der Lage, sehr schnellen Schwingungen zu folgen. Um schnelle Schwingungsvorgänge mit gutem Wirkungsgrad wiederzugeben, hat man Hochton-Lautsprecher entwickelt mit kleiner, leichter Membrane und mit wenig Masse. Diese Hochtonlautsprecher sind in der Lage, Schwingungen bis 16.000 Hz und darüber gut wiederzugeben.

Für den Hochton-Lautsprecher werden ebenfalls elektrodynamische Membranen - Lautsprecher verwendet. Eine Kugelkalotte aus dünnem Aluminiumblech in elastischer Aufhängung bildet die Membrane. Hinter der Membrane ist ein druckdichter Raum. In diesem Raum kann die Membrane sehr schnellen Schwingungsvorgängen folgen. Der durch die Bewegung entstehende Schalldruck wird an einen in der Form genau berechneten Trichter abgegeben und als Ton abgestrahlt.

Um ein naturgetreues Klangbild der Tonfilmwiedergabe zu erhalten, kombiniert man einen Tiefton- mit einem Hochton-Lautsprecher. Diese Kombination ist dann in der Lage, den für ein gutes Klangbild benötigten Frequenzgang von ca. 40-10.000 Hz wiederzugeben.

Damit nun bei sehr großen Amplituden von tiefen Frequenzen die Membrane des Hochton-Lautsprechers nicht zerstört wird, schaltet man eine elektrische Weiche ein. Diese Weiche hat die Aufgabe, die tiefen Frequenzen vom Hochtonlautsprecher abzuhalten. Für tiefe Töne niedriger Frequenzen bildet ein Kondensator einen hohen Widerstand; ebenso eine Drosselspule für die hohen Frequenzen durch ihre Gegeninduktivität, die andererseits für niedrigere Schwingungszahlen einen ganz geringen Widerstand hat.

Bei einer "richtig" angeordneten Kombination, wie sie die Weiche darstellt, kann man erreichen, daß die schnellen Schwingungen nur dem Hochton-Lautsprecher und die tiefen Frequenzen nur dem Tiefton-Lautsprecher zugeleitet werden. Der Übernahmebereich liegt ungefähr bei 700 bis 800 Hz.

Der Platz für die Lautsprecher muß hinter dem tondurchlässigen Bildschirm so gewählt werden, daß der Ton mit dem Geschehen auf der Leinwand übereinstimmt. Durch Versuche ist die richtige Neigung der Lautsprecher festzustellen, damit auf allen Plätzen gute Verständlichkeit erzielt wird.

Borkenhagen

Anmerkung : Die letzten Ratschläge sind ziemlich primitiv und unqualifiziert. Mit dem ganzen Artikel kann der Filmvorführer nichts anfangen, denn das hatte der Kinotechniker bei der Installation alles (hoffentlich) berücksichtigt. Der Vater des Autors Gert Redlich war Kinotechniker bei der UFA und hat öfter von solchen Reparaturen erzählt ......

Bilder

Schattbild einer elektrischen Weiche für die Trennung der Frequenzbereiche für Hoch- und Tiefton-Lautsprecher. Bei den tiefen Frequenzen erfolgt die Trennung durch einen Kondensator (C), bei den hohen durch eine Drosselspule (L). (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Grafische Darstellung der Wirkung einer elektischen Weiche. Die Überschneidungsfrequenz liegt bei 700 bis 800 Hz. (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Aus der Praxis - für die Praxis (Juli 1962)

"Erfahrungen bei der Umrüstung auf Xenonbetrieb"

.

- Anmerkung : Wieder ein Artikel aus Weilburg über mehrere Seiten.

.

Seit der Entwicklung der Xenonlampe und deren Einführung als Projektionslichtquelle im Filmtheater wurde in der Fachpresse schon viel und ausführlich über diese neue Lichtquelle berichtet. Wir Kleinstadt-Vorführer haben diese revolutionierende Umwälzung zwar mit großem Interesse verfolgt, konnten uns aber hierüber, da uns der Kontakt zu größeren Theatern sehr oft fehlt, sehr selten ein richtiges Bild machen.

Wir selbst, ein Kleinstadt-Theater (in Weilburg an der Lahn) mit 350 Plätzen und kaum 20 Vorstellungen in der Woche, rüsteten nunmehr unsere Philips FP 6-Projektoren nach reiflicher Überlegung auf Xenonbetrieb um. Ich möchte daher nachstehend beschreiben, welche Aufgaben dem Vorführer bei der höchst interessanten und lehrreichen Arbeit zufallen, und was der Vorführer dazu beitragen kann, um die Anschaffung einer Xenon-Einrichtung - trotz der angespannten Lage - mit zu ermöglichen.

Wir bekamen 2 HASSO-Xenon-Einbaublöcke

Die von uns preisgünstig beschaffte Ausrüstung besteht aus 2 HASSO-Xenon- Einbaublöcken mit Phllips-Xenonlampen CSX 900 W, geliefert von Kinoton, Frankfurt/M., die in die vorhandenen Lampenhäuser eingebaut wurden. Hierzu waren verschiedene Vorarbeiten erforderlich, deren wichtigste Aufgabe die gründliche Reinigung der Lampenhaus-Abzüge war.

Hierbei genügte es nicht, mit einem Ofenreinicer die Rohre zu durchstoßen; sie mußten vielmehr bis zum Dachdurchgang auseinander genommen und ausgewaschen werden. Ein besonderes Augenmerk mußte dabei auf das Innere der biegsamen Abzugsrohre gelegt werden, da sich in den Rippen Verbrennungs- Rückstände festgesetzt hatten, die beim Wiederaufsetzen in das neuinstallierte Lampenhaus fallen und die gesamte Anlage, zumindest aber die auf der Oberfläche versilberten und sehr empfindlichen Spiegel beschmutzen, wenn nicht sogar beschädigen können.

Auch ein sehr gründliches letztmaliges Reinigen der alten Bogenlampe ist angebracht, denn man will ja, wenn die Techniker eintreffen, nicht auffallen. Außerdem sollten einige Teile der alten Anlage, wie z. B. das Klemmbrett, die Klemmschrauben usw., wieder verwendet werden.

Hat man die Bogenlampe zur letzten Reinigung aus dem Lampenhaus gezogen, so muß man das gesamte Gehäuse gründlich säubern. Es muß staubfrei sein und die Ölflecke müssen mit Tetrachlorkohlenstoff entfernt werden. Diese Arbeiten, die man am besten in den letzten zwei Tagen vor dem Eintreffen der Techniker erledigt, sind die letzten größeren Reinigungsarbeiten, die längere Zeit in Anspruch nehmen.

Baut man die Bogenlampe wieder in das Lamnenhaus ein, so läßt man zweckmäßig die Rückwand des Lampengehäuses weg, da an diese Rückwand das Zündgerät, der Stundenzähler und der Zündkopf befestigt werden, für deren Anbringung zeitraubende Bohrungen nötig sind.

Die letzten fünf Arbeitsstunden mit der alten Bogenlampe, mit der ich fast 8.000 Vorstellungen ohne größere Störung gefahren bin, waren zwei Vorstellungen mit ungewohnten Licht- und Luftverhältnissen. An dem am Lampenspiegel vorbeistrahlendem zurückreflektierten Bogenlicht, das den Vorführraum ungewohnt erhellte, konnte man, wenn man von hinten in die Lampe blickte, nicht nur deutlich sehen, wie wertvoll ein guter Lampenhausabzug ist, sondern daß ein Lampenhaus auch gut verschlossen sein muß.

Die Installation

Während dieser letzten beiden Vorstellungen arbeitete unser Kino-Techniker schon an den Lampenhausrückwänden, um die vorerwähnten Instrumente anzubringen. Als am nächsten Tag die Hauptinstallation begann und das Lampenhaus zum Absägen, bzw. zum Vergrößern des Tubus - der Lichtkegel der Xenonlampe ist an der Austrittsstelle am Übergang zum Lichtschutztubus größer als bei Becklicht - abgenommen wurde, konnte ich sehen, daß es trotz regelmäßiger Reinigung doch noch Stellen gab, die jetzt einer besonderen Bearbeitung bedurften.

Am Anschluß des Lampenhauses zum Blendengehäuse hatten sich Verbrennungsrückstände festgesetzt; auch am Dia-Gerät mußten Reinigungen vorgenommen werden. An die Umlenkspiegel kam man jetzt ohne Schwierigkeiten, und alle am Projektor endenden Leitungen konnten gesäubert und auf ihren Anschluß kontrolliert werden.

Bei der Hauptinstallation selbst kann der Vorführer sehr wenig tun, und bestenfalls als Beleuchter fungieren. Er sollte aber nicht aufhören zu fragen und sich einige Notizen zu machen. Die anwesenden Techniker werden sehr gern, da ihnen die Arbeit und die Verkabelung sehr schnell von der Hand geht, Auskunft geben.

So erfuhr ich, daß das wichtigste und uns Vorführern, die mit Xenonbetrieb bisher noch nichts zu tun hatten, unbekannte Gerät ein gut funktionierendes Zündgerät ist, das die benötigte hohe Zündspannung - in unserem Fall bei den verwendeten 900 W-Kolben 30.000

Volt - erzeugt, und das im Kolbeninneren unter Druck stehende Xenongas (im kalten Zustand 8 at, im Betriebszustand 25 at) von der Anode zur Katode zum Zünden kurzzeitig leitend macht.

Bild

Unser Philips-FP-6-Projektor mit hinten angebautem HASSO-Zündgerät. Über dem Zündgerät Strommesser, Betriebsstundenzähler und Zündkopf.

Die erste Zündung

Dieses Zündgerät liegt an 220 V; über einen Druckkontakt wird diese Spannung kurzzeitig an die Primärseite eines Netztransformators gelegt und auf ca. 9000 V hochtransformiert. Diese hochtransformierte Spannung wird einer auswechselbaren Löschfunkenstrecke zugeführt, durch deren Funkenüberschläge ein Hochfrequenz-Schwingungskreis bei einer Frequenz von etwa 3 MHz zum Schwingen angeregt wird.

Durch die durchsichtige Kunststoffumhüllung unseres Zündgerätes waren im Moment des Zündens die Funkenüberschläge deutlich als blau-grüne Flamme zu erkennen. Mit Hilfe des vorerwähnten Hochfrequenz-Schwingungskreises entsteht eine hochfrequente Spannung - in unserem Fall etwa 30.000 V -, die dem Xenonkolben zur Zündung zugeführt wird.

Da wir in unserem Fall mit Druckknopf-Betätigung bei der Zündung arbeiten, darf der an der Rückseite des Lampenhauses angebrachte Zündknopf nur sehr kurzzeitig gedrückt werden. Bei automatischer Zündung beträgt der Zündvorgang nur etwa 1/10 Sekunde. Um den Zündvorgang unhörbar zu machen, wurde der Zündknopf als zweistufiger Druckknopf ausgeführt, der nicht nur den Zündvorgang auslöst, sondern auch sofort, bzw. schon einen Augenblick vor dem Zünden, den Verstärkerausgang kurzschließt, also den Ton für diesen Moment unterbricht. Auf diese Weise hört sich der Zündvorgang, der bei einer Zündautomatik durch ein Kurzzeitrelais unhörbar gemacht wird, in unserem Fall wie das Knacken einer am Lichttongerät vorbeilaufenden Klebestelle an.

Um die Strompulsation, die bei unserem alten Widerstandsbetrieb an sich schon sehr gering war, nochmals zu vermindern, wurde noch je ein Siebkondensator von 2500 uF in die Gleichstromzuleitung im Fuß des Projektors eingebaut. Dieser große Elko, der schon am Vorabend der eigentlichen Montage, also noch vor Beginn der letzten Vorstellung mit Beckkohlen-Betrieb, eingebaut war, erzeugte gleichsam als „Beckkohlenabschied" ein bis dahin noch nie dagewesenes ruhiges Bild.

.

Justge der Ausleuchtung

Interessant ist die Ausleuchtung mit einer Xenonlampe. Auf einer hinter dem Hauptspiegel angebrachten Mattscheibe erscheinen beim Betrieb der Lampe das Bogenbild und das vom Hilfsspiegel entworfene Spiegelbild. Diese beiden Bogenabbildungen müssen sich in einer geraden Linie im Abstand von etwa 20mm senkrecht gegenüberstehen. Diese Mattscheiben- Abbildung ähnelt zwei mit den Spitzen in sich verschobenen Herzen oder Dreiecken.

Als langjähriger Beckkohlen- Vorführer ist man, wenn man die Ausleuchtung aufmerksam beobachtet, im ersten Moment von dem auf der Bildwand dunkler, viel blaustichiger und gänzlich ungewohnt erscheinenden Licht des CSX-Kolbens sehr enttäuscht.

Man wird aber sofort freudig überrascht sein, wenn man einen Farbfilm einlegt und die wunderbaren, wie im Tageslicht erscheinenden Farbwiedergaben sieht. Ein weißes Hemd ist jetzt nicht mehr grau, blau oder gelblich-weiß; es ist jetzt reinweiß! Die Beleuchtungsstärke, die bei Beckkohlenbetrieb mit 45A kaum 150 Lx erreichte, stieg nach der Xenon-Umrüstung auf über 200 Lx an.

Der Betriebsstundenzähler

Der Betriebsstundenzähler, der neben dem schon vorhandenen Strommesser in die Rückwand des Lampenhauses eingebaut wurde, zählt die Betriebsstunden der Xenonlampe. Dieser Stundenzähler kann in Verbindung mit dem Kabinenbuch auch zu einem wichtigen Hilfsmittel für alle anderen, nach Betriebsstunden berechneten Verschleißteile werden.

So kann mit seiner Hilfe z. B. der Ölwechsel genau registriert werden, wie auch der Verbrauch von Fotozellen, Röhren und Tonlampen. Außerdem kann man damit die Arbeitszeit, d. (h. die reinen Vorführstunden plus Nebenarbeiten, jetzt jederzeit unbestechlich nachweisen. So, wie man im Beckbetrieb Kohle sparen kann, so ist man auch bestrebt, die Lebensdauer der Xenonlampe so lange als möglich zu erhalten.

Man kann so anfangs mit niedrigerer Stromstärke fahren, wie wir z. Z. mit nur ca. 40 A, und kann gegebenenfalls je nach Dichte einer Kopie den Betriebsstrom erhöhen. Es ergibt sich also, daß bei einer sparsamen Vorführweise der Stundenzähler kein sicheres Kontrollinstrument darstellt, und man so am besten gleich von Anfang an Buch darüber führt, mit welcher Stromstärke man wieviel Betriebsstunden gefahren ist.

Ein öffnen der Lampe während des Betriebes ist durch einen neu angebrachten Verschluß nicht mehr möglich; ein Sicherheitsschalter unterbricht bei geöffnetem Lampenhaus automatisch die Stromzufuhr. Eine mitgelieferte Betriebsanweisung unterrichtet über alle erforderlichen Maßnahmen zur Pflege der Lampe, die sich auf ein Reinigen der sehr empfindlichen, auf der Oberfläche versilberten Spiegel mittels feinhaariger Pinsel beschränkt.

Einen Kolben auswechseln

Zum Auswechseln eines Kolbens, sowie zum Reinigen desselben, ist die mitgelieferte Gesichtsschutzmaske auf alle Fälle aufzusetzen. Den Garantieschein der Röhren gewissenhaft aufheben! Eine Versicherung gegen Unfälle mit oder gegen Ausfall der Xenonkolben abschließen! Das Überwachen der Anschlüsse, mindestens einmal monatlich, ist die wichtigste Voraussetzung für einen sicheren und pannenlosen Xenon-Vorführbetrieb !

Die schöne weiße, von der Strombelastung unabhängige tageslichtähnlich gleichmäßige Lichtfarbe des Xenonlichts, die geringe Wartung und einfachste Bedienung (nur ein Druck aufs Knöpfchen) und die verhältnismäßig niedrigen Betriebskosten - in unserem Fall vorher 40 V x 45 A = 1.800 W und jetzt 20 V x 45 A = 900W Verbrauch - ermöglichen auch kleineren Häusern die Umrüstung auf Xenon. In unserem vielleicht einfach gelagerten Fall dauerte die Umrüstung ohne Vorstellungsausfall kaum 12 Stunden. Natürlich müssen sämtliche Reinigungsarbeiten vorher durchgeführt sein. F. Kub.

Zuschriften aus dem Leserkreis ... nur die Kopfzeilen

.

Das Diapositiv - Ärgernis oder Werbemittel? ein lager Artikel - ist nicht mehr hilfreich.

.

Beanstandungen bei CinemaScope-Kopien (Juli 1962)

Eine weitere Zuschrift des Herrn Günther Arntjen, Vorführer im „Kur-Theater" in Bad Zwischenahn bei Oldenburg, befaßt sich mit Beanstandungen, die von ihm bei CinemaScope-Kopien festgestellt worden sind. Wir bringen nachstehend eine sinngemäße Wiedergabe dieser Zuschrift, die ebenfalls zur Diskussion gestellt wird.

„Bei der Vorführung von CinemaSeope-Filmen mußte ich die Feststellung machen, daß offenbar bei der Herstellung von CS-Filmen, insbesondere beim Filmschnitt und beim Kopieren, in letzter Zeit nachlässig gearbeitet wird. Mir fiel z. B. auf, daß bei manchen CS-Filmen beim Szenenwechsel die zugehörigen Bildstriche in das Bild hinein versetzt waren.

Da nun bei einem genau durch die CS-Bildfenstermaske begrenzten Bild die überwiegend hellen Bildstriche als schmale Lichtstreifen sichtbar werden, ist eine Störung der Bildwiedergabe unvermeidlich. Man könnte nun durch Beschneiden des Bildes mit Hilfe einer kleineren Bildfenstermaske eine solche Störung vermeiden. Ich finde aber, daß es besser ist, diesen Fehler bereits bei der Filmherstellung zu beseitigen. Da andere Kollegen sicher schon die gleiche Feststellung gemacht haben, würde ich gern deren Meinung hören."

G. Arntjen

.

Antwort : Kopien-Behandlung

Zu diesem im FV ebenfalls schon oft und ausführlich behandelten Thema erhielten wir eine Zuschrift von Herrn Manfred Simon, Inhaber des MANSIN-FILM-VERLEIH, Mainz-Kastel, mit der er einen Vorschlag für Versand und Behandlung von Filmkopien zur Diskussion stellt. Wir würden es begrüßen, wenn sich unsere Leser an dieser Diskussion beteiligen.

„Es ist mir nicht bekannt, ob jeder Filmverleih-Inhaber ein Vorführer gewesen sein oder werden muß, um feststellen zu können, wie ungeheuer wichtig die Art der Kopien Verschickung und -Verpackung ist. Ich habe das erkannt und sofort nach Eröffnung meines MANSIM-FILM-VERLEIH entsprechende Dispositionen getroffen. In meinem Betrieb kommt die Kopie in einem 8-Eck-Versandkarton auf Spezial-Verleih-Spulen auf „Ende" gewickelt zum Versand. Der Vorführer nimmt die Spule heraus und rollt den Film von dieser Verleihspule von „Ende" auf eine Theaterspule auf „Anfang" unter gleichzeitiger Prüfung der Kopie um.

In der letzten Vorstellung nimmt er als Aufwickelspule keine Theaterspule, sondern eine Verleihspule. Wenn der Akt ausgelaufen ist, braucht er nur die Verleihspule mit dem Film auf „Ende" aus der Maschine zu nehmen und in den 8-Eck-Karton zu packen. Daß hierdurch neben der Arbeitseinsparung auch eine außergewöhnlich große Kopienschonung erzielt werden kann, wird jedem Vorführer einleuchten." Manfred Simon

Großbild-Anlagen für Japan

Nach Mitteilung der Kinoton GmbH (Philips-Film-Ton-Technik), München, wurde an die SHOCHIKU Co., Ltd. in Tokio eine Anlage für Großbild-Projektion und 9-Kanal-Magnetton-Wie-dergabe geliefert. Die Sendung, die ein Gesamtgewicht von 2,8t aufweist, wurde mit einer Boeing 707 über Paris und Alaska nach Tokio befördert, "wo" sie von dem Auslandstechniker der Kinoton GmbH, Herrn Günther Wachs, zur Montage übernommen wurde. Eine weitere Anlage dieser Art wird in Kürze nach Osaka in Japan geliefert. -Z-

Lehrgänge für Filmvorführer (Juli 1962)

In FV 5/62 brachten wir auf Seite 8 einen Artikel: „Vorführer-Ausbildung und Prüfung", in dem erneut auf die Wichtigkeit einer gediegenen Ausbildung der angehenden Filmvorführer hingewiesen und betont wurde, daß solche Ausbildungsmöglichkeiten in vollendeter Weise in einem Fachlehrgang für Filmvorführer gegeben sind.

Es wurde in diesem Zusammenhang auch erwähnt, daß natürlich nach wie vor die Möglichkeit besteht, die praktische und theoretische Ausbildungszeit in einem Vorführraum unter der Leitung eines erfahrenen und geprüften Vorführers zu absolvieren, jedoch wird damit nur in den seltensten Fällen das gleiche Ziel erreicht, wie nach dem Besuch eines Lehrganges mit abschließender Prüfung.

Daß das Interesse der angehenden Filmvorführer an solchen Lehrgängen bzw. an den Abschlußprüfungen nach wie vor sehr groß ist, geht aus Anfragen hervor, die laufend aus allen Teilen der Bundesrepublik und z. T. auch aus dem Ausland bei der Redaktion eingehen und sich nicht nur darauf erstrecken, ob und wo solche Lehrgänge und Prüfungen abgehalten werden, sondern auch auf die Bedingungen für die Teilnahme am Lehrgang und an der Prüfung.

- Anmerkung : Das ist nicht mehr glaubwürdig und nur noch verdeckte Werbung für die Vorführer-Schule in Nürnberg. Die Zeiten waren vorbei und viele Vorführer schieden aus oder schulten um oder gingen zurück in ihren gelernten Beruf. Auch waren viele Dorfkinos inzwischen geschlossen worden oder spielten nur noch 2 mal am oder pro Wochenende und auch da wurde kein hauptberuflicher Vorführer mehr gebraucht.

.

Hier dennoch nochmal die Vorstellungen des Anbieters

"Richtlinien der Nürnberger Lehrgänge"

Die Lehrgänge haben eine Dauer von 3 Wochen, wobei jeweils montags bis freitags täglich von 8-17 Uhr, mit einer Mittagspause von 13 bis 14 Uhr, unterrichtet wird. Für die Anmeldung zur Teilnahme sind ein kurzer Lebenslauf, ein ärztliches Zeugnis über den allgemeinen gesundheitlichen Zustand und zwei Paßbilder erforderlich. Die Kursgebühren betragen 150,- DM, zuzüglich 5,- DM Gebühren für die Ausstellung des Vorführzeugnisses.

Das Mittagessen kann in der Kantine der Landesgewerbeanstalt eingenommen werden. Für auswärtige Teilnehmer sind günstige Unterbringungsmöglichkeiten vorhanden.

Die unter der Leitung von WdF-Vorstandsmitglied Karl Haarmann, Hilpoltstein/Mittelfranke, in der Bayer. Landesgewerbeanstalt in Nürnberg abgehaltenen Kurse vermitteln eine sehr intensive Ausbildung, für die namhafte Lehrkräfte zur Verfügung stehen, die z. T. gleichzeitig Mitglied der Prüfungskommission sind. Für die theoretische und praktische Ausbildung stehen Bildwerfer verschiedener Typen zur Verfügung, sowie als Lichtquellen Reinkohlen-, Beckkohlen-Lampen und Xenonlampen.

Stundenplan

Der Stundenplan der Lehrgänge umfaßt in der ersten Woche eine Einführung in die Entwicklung der Kinematographie bis zu den neuesten Wiedergabeverfahren; den Nitro- und Sicherheitsfilm; die verschiedenen Film-und Bildformate; Maschinenkunde und Bestandteile eines Projektors; Weg des Films im Projektor; die verschiedenen Blendenformen; den Transportmechanismus und alle sonstigen mit dem Projektor, der Lichtquelle, der Bildwandausleuchtung und der Tonwiedergabe zusammenhängenden Fragen. Das Programm der ersten Lehrgangswoche wird abgerundet durch Kopienpflege und Maßnahmen gegen Filmbrände.

Die zweite Woche ist in ihrem theoretischen Teil der Elektrotechnik, der Optik und der Bogenlampe gewidmet und im übrigen mit praktischen Übungen am Bildwerfer ausgefüllt, während der Lehrplan der 3. Woche aus täglichem Praktikum im Vorführraum der Schule mit theatermäßigen Vorführungen und Sonderkurzvorträgen über Xenonbetrieb, sowie Verstärkertechnik und Stördienst besteht.

Jeweils am Ende der Ausbildungswoche werden schriftliche Testaufgaben gestellt, um den Ausbildungsstand zu ermitteln. Gegen Ende der dritten Woche erfolgt nochmals eine Zusammenfassung des theoretischen und praktischen Unterrichts mit gleichzeitiger schriftlicher Prüfung. Am letzten Tag der dritten Woche findet die mündliche Prüfung und die Ausgabe der Befähigungszeugnisse statt, sofern die Prüfung bestanden wurde.

Für bereits im Beruf stehende, aber noch nicht geprüfte Vorführer werden in Nürnberg außerdem Kurzlehrgänge von 1 Woche abgehalten, zu denen Teilnehmer zugelassen werden, die an Hand von schriftlichen Testaufgaben den Nachweis erbringen, daß sie über entsprechende theoretische Kenntnisse verfügen. Diese Aufgaben dienen gleichzeitig zur Feststellung, welche Punkte in der Ausbildungswoche noch zu behandeln sind. Auch hier erfolgt die Prüfung theoretisch und praktisch.

Prüfungen in Düsseldorf

Wie in FV 5/62 erwähnt, hält der Wirtschaftsverband der Filmtheater Nordrhein-Westfalen e. V., Düsseldorf, Graf-Adolf-Str. 83-87, als Berufsorganisation der Filmtheaterbesitzer des Landes Nordrhein-Westfalen ebenfalls Vorführerprüfungen ab, jedoch ohne vorhergehende Lehrgänge. Um zur Prüfung zugelassen zu werden, muß der Bewerber einen schriftlichen Antrag bei dem vorgenannten Verband einreichen.

Bedingung hierfür ist das vollendete 18. Lebensjahr und eine mindestens sechsmonatige Ausbildungszeit - täglich während der ganzen Dauer zweier Vorstellungen - an Bildwerfern in einem gewerblichen Filmtheater. Diese Ausbildung muß durch den Inhaber des Theaters, bei dem die Ausbildung vorgenommen wurde, sowie von dem ausbildenden Vorführer bescheinigt sein.

Die Ausbildung muß innerhalb der letzten 12 Monate vor Einreichung des Antrages auf Zulassung zur Prüfung abgeschlossen sein. Bei Prüfungsbewerbern unter 21 Jahren muß die Anmeldung vom gesetzlichen Vertreter (Vater, Mutter oder Vormund) vorgenommen werden. Nach bestandener Prüfung wird ein „Fachkundezeugnis" ausgehändigt, das dem Prüfling die Befähigung zur Vorführung von Sicherheitsfilmen bescheinigt. Die Prüfungsgebühr beträgt 20,- Deutsche Mark. -Z-

Neuer 70-mm-Projektor (Juli 1962)

Die Westrex-Gesellschaft stellte der englischen Fachöffentliichkeit einen neu entwickelten 70mm-Projektor vor, dessen Spulen bis zu 3.000m Film aufnehmen können. Das hat den Vorteil, daß auch Breitfilme ohne Spulenwechsel auf einer Maschine abgespielt werden können, und damit eine weitere Automatisierung des Vorführbetriebes möglich wird.

Da die großen Spulen ein so hohes Gewicht haben, daß sie vom Vorführer nur schwer gehoben werden können, sind beide Spulen knapp über dem Boden auf beiden Seiten des Projektor-Sockels angebracht; der Film wird entsprechend umgelenkt. Ferner bietet die neue Westrex-Maschine auch die Möglichkeit zu Zwei- oder sogar Dreibandbetrieb. Allerdings gibt es bisher noch keine entsprechenden Filmverfahren für 70mm-Film und superbreite Bilder. Die Westrex-Maschine soll noch weiterentwickelt werden. w.

Laudatio : Fritz Böttcher - 20 Jahre Filmvorführer

In diesem Monat kann Herr Fritz Böttcher, Filmvorführer in den „Lichtspielen Niederbieber" in Niederbieber-Segendorf, Krs. Neuwied, sein 20jähriges Berufsjubiläum als Vorführer feiern. Der Jubilar begann schon mit 16 Jahren seine Tätigkeit im Vorführraum im Jahre 1942. Zwei Jahre später nahm er an einem sechswöchigen Vorführer-Lehrgang in Düsseldorf teil und erwarb nach erfolgreicher Abschlußprüfung den Vorfühnschein. Seit dieser Zeit ist Fritz Böttcher Vorführer und Mitarbeiter in den „Lichtspielen-Niederbieber", "wo" er die vorhandene Zeiss Ikon-Anlage betreut. -Z-

Ein Foto von Wilhelm Kreis an uralten Projektoren

Chefvorführer Wilhelm Kreis vom „Metropol-Theater" in Nürnberg, über dessen 40-jähriges Berufsjubiläum wir in FV 6/1962, Seite 8, berichteten. Herr Kreis ist als Lehrer bei den Fachlehrgängen für Filmvorführer in der Landesgewerbeanstalt in Nürnberg tätig, "wo" er praktischen und theoretischen Unterricht erteilt. # (Foto: Schöler)

.

Paul Simon - 40 Jahre Filmvorführer

Der am 1.8.1903 in Gevelsberg, Krs. Ennepe-Ruhr, geborene Jubilar trat nach dem Besuch der Volksschule im Jahre 1917 seine Lehre als Schlosserlehrling an und ging nach Beendigung der Lehrzeit als Anlernling zum „Union-Theater" in Gevelsberg. Ein Jahr später, im Jahre 1922, begann er seine Tätigkeit als selbständiger Vorführer im Lichtspiel-Theater Hammes in Gevelsberg. Im Jahre 1923 legte Paul Simon die Filmvorführer-Prüfung in Dortmund ab. Besonders bemerkenswert ist, daß der Jubilar seit seinem Eintritt in das Lichtspiel-Theater Hammes bis zum heutigen Tage noch in dieser Stellung tätig ist und damit auf eine 40jährige Vorführer-Tätigkeit im gleichen Theater zurückblicken kann. In dieser langen Zeit hat Paul Simon die Entwicklungszeit vom Stummfilm bis zu den heutigen modernen Bild- und Ton- Verfahren miterlebt und reiche Erfahrungen sammeln können. -Z-

.

Die Titel-Seite von Heft 8/1962 (August 1962)

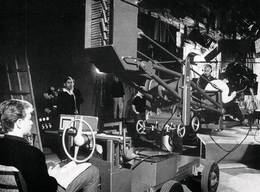

"Modernisierung der Aufnahmetechnik"

Wie bei der Wiedergabe im Filmtheater ist man auch bei der Bild- und Tonaufnahme im Atelier bestrebt, durch Modernisierung der technischen Anlagen rationeller zu arbeiten und zugleich eine qualitative Steigerung zu erzielen.

Eine dieser Möglichkeiten ist das „Electronic-Cam-Aufnahmeverfahren", über das in FV 3/1962, Seite 2 ff. ausführlich berichtet wurde, dessen Vorteile in der hohen Betriebssicherheit und seiner Wirtschaftlichkeit bestehen, sowie in der breiten Ausnutzungsmöglichkeit des 35mm-Films und dessen einfacher Bearbeitungs- und Schneidetechnik. Durch dieses Verfahren ist es vor allem möglich geworden, die Aufnahmezeiten für Filme wesentlich herabzusetzen.

Eine ähnliche rationelle Vereinfachung in der Aufnahmetechnik konnte dadurch erzielt werden, daß die zur Ausleuchtung der Szene im Atelier erforderlichen Beleuchtungsgeräte nicht mehr - wie bisher üblich - auf Beleuchterbrücken oder freistehend auf Stativen angeordnet, sondern an Hebeeinrichtungen hängend befestigt werden. An diesen Hebezeugen sind die einzelnen Scheinwerfer und sonstigen Beleuchtungsgeräte mit Hilfe von Steckdosen angeschlossen. Die Hebezeuge können einzeln und in Gruppen über Schaltkästen motorisch hoch- und niedergefahren werden, wie es die einzelnen Dekorationen und Beleuchtungsarten erfordern.

Das Ein- und Ausschalten aller Lampen und das Regeln der Helligkeit erfolgt von einer „Stellwarte" aus. Mit Hilfe dieser Einrichtung kann auch ein „Lichtprogramm" während der Probenarbeit gespeichert werden. - Die Aufnahme zeigt eine Electronic-Cam-Anlage und die aufgehängten Scheinwerfer im STUDIO HAMBURG.

Die Entstehung von Filmrissen

Wieder ein Artikel, der zum wiederholten Male breitgequetscht wurde. Hier wird er übergangen.

.

Unsere Fotozelle (Juli 1962)

Wir Vorführer wissen, daß die Fotozelle oder besser ausgedrückt „Das elektrische Auge" auch heute noch, trotz Einführung des Magnettonfilms, der wichtigste Bestandteil unserer Tonanlage ist.

Damals, als der Tonfilm das Licht der Welt erblickte, war die Filmbranche fast das einzige Gebiet, auf dem die Fotozelle erfolgreich angewendet werden konnte. Heute aber, im Zeitalter der Automation, gibt es kaum noch ein Gebiet, auf dem die Fotozelle nicht in irgendeiner Form vertreten wäre.

Denken wir nur an das selbsttätige öffnen von Türen in Garagen, Kaufhäusern und Hotols, "wo" der Gast beim Betreten des Eingangs eine Lichtschranke passiert und die dort angebrachte, auf Hell und Dunkel reagierende Fotozelle im Rahmen des Kundendienstes den Impuls zum automatischen öffnen der Türen gibt.

Fotozellen sind es auch, die bei Ausstellungen, Werbe- und Messeveranstaltungen, das genaue Zählen der Besucher ermöglichen. Bei Warenprüfungen, z. B. bei Teppichtests, sind es Fotozellen, die in eine Lichtschleuse eingebaut, jeden über den Teppich Schreitenden durch Zählwerke registrieren lassen.

Durch Fotozellen können Alarmanlagen ausgelöst und Räume mit wertvollem Inhalt geschützt werden. Moderne Straßenbeleuchtungen, Lichtreklamen und sogar die Standbeleuchtung an parkenden Autos können durch Dämmerungsschalter, in denen Fotozellen die hellen und dunklen Tageszeiten meßtechnisch feststellen, ein- und wieder ausgeschaltet werden.

Heute sind gute Fotoapparate ohne elektrischen Belichtungsmesser, deren lichtempfindliches Auge nichts anderes als eine Fotozelle ist, nicht mehr denkbar. Sogar in der Astronomie hat die Fotozelle Eingang gefunden und bei chemischen Versuchen verwendet man sie, um Farbunterschiede festzustellen, oder zum Anzeigen von Farbveränderungen bei verschieden hohen Temperaturen.

Bei Boden- und Tiefenforschungen, bei Bohrungen und 'sonstigen der Wissenschaft dienenden Arbeiten hat ebenfalls die Fotozelle, in abgeänderter und verbesserter Form, jedoch mit derselben Wirkungsweise - dem fotoelektrischen Effekt, der bereits 1888 von Hall wachs entdeckt wurde, ihren Einzug gehalten. Die Fotozelle, deren Wirkungsweise zwar den meisten Menschen heute noch unbekannt ist, die es aber den Pionieren des Films schon vor mehr als drei Jahrzehnten ermöglichte, der Welt die tönende Leinwand zu schenken, ist heute zu einem nicht mehr wegzudenkenden wichtigen Glied in" der Automation der Industrie geworden.

Auf allen modernen Gebieten wird die Fotozelle benutzt und ersetzt dort das menschliche Auge, mit dem großen Vorteil, daß sie unbestechlich ist und nicht so leicht ermüdet wie das menschliche Auge. F.K.

Zur Beachtung!

Die nächste Ausgabe unserer Fachzeitschrift DER FILMVORFÜHRER erscheint als Doppelheft 9/10 (September / Oktober) Anfang Oktober 1961. Wir bitten unsere Leser um Verständnis für diese urlaubsbedingte Notwendigkeit.

Die Redaktion

.

Fachnormenausschuß Kinotechnik (Juli 1962)

Der Fachnormenausschuß Kinotechnik (FAKI) im Deutschen Normenausschuß e. V. (DNA) hielt seine turnusmäßige Frühjahrstagung in diesem Jahr in der Zeit vom 11. bis 14. April bei der BAVARIA-Atelier-Gesellschaft mbH in München-Geiselgasteig ab. Die vom FAKI-Vorsitzenden Direktor Leo Mayer geleitete Hauptversammlung am 13. April 1962 brachte u. a. die Berichte der Obmänner der einzelnen Arbeitsausschüsse, über die nachstehend an Hand des inzwischen vorliegenden Berichtes der FAKI-Geschäftsführung berichtet werden soll, soweit die behandelten Probleme die Kino- und Tonfilmtechnik, und im besonderen den Vorführbetrieb betreffen.

Stand der Normungsarbeiten

In seinem einleitenden Bericht über die Arbeiten des FAKI im Jahre 1961 führte Direktor Mayer u. a. aus, daß eine Reihe wichtiger Arbeiten und Entschließungen durchgeführt werden konnten, die sich auf den Film an sich, auf Einzelheiten der verwendeten Geräte, Bildwandsysteme und Angelegenheiten des Filmtheaters erstrecken, sowie auf tonliche Einzelheiten.

Im besonderen wurde die Tonaufzeichnung auf Magnetfilm der gebräuchlichen Formate behandelt, sowie die Verfahren zum Synchronisieren von Bildfilmen und Magnetton bändern (Pilottonverfahren), die sowohl für das Filmtheater wie auch für das Fernsehen von Bedeutung sind; ferner das 35mm-Filmformat mit einem Magnettonstreifen, die Erweiterung des Normenentwurfes für Start- und Endbänder für den automatischen Vorführbetrieb und gerätetechnische Einzelheiten für 70mm-Projektoren.

HASSO-Xenon-Einbaubloek 2S00 W - (Juli 1962)

In FV 4/1962, 5/62 und 6/62 berichteten wir bereits ausführlich über neue Xenonlampen und Einbausätze, bei denen der von OSRAM entwickelte Xenonkolben XBO 2500 W verwendet wird. Die erste dieser Neuerscheinungen war - sieht man von einer Zwischenlösung von Frieseke & Höpfner ab - die XENOSOL III von Zeiss Ikon und der Einbausatz XENOBLOCK III, zu denen wenig später die 2500 W- Xenonlampe BAUER BL 9 X kam, über die ebenfalls im FV ausführlich berichtet wurde. Die Reihe dieser kinotechnischen Neuerscheinungen wird nunmehr erweitert durch eine Konstruktion der Fa. HASSO Projektionstechnik, München, die unter der Bezeichnung HASSO-Xenon-Einbaublock 2500 W auf den Markt gebracht wurde.

Xenon-Einbaublock für alle Lampenhäuser

Die in München ansässige Fa. HASSO hat sich bereits seit einigen Jahren mit der Fertigung und Lieferung von Xenon-Einbaublöcken für Xenonlampen 900 W und 1600 W befaßt, die so konstruiert sind, daß sie in die Lampenhäuser sämtlicher handelsüblichen Fabrikate eingesetzt werden können, wobei je nach dem vorhandenen Lampenhaus-Innenraum Projektionsspiegel verschiedener Durchmesser geliefert werden.

Auch der neue HASSO-Xenon-Einbaublock 2500 W, der von OSRAM geprüft und begutachtet wurde, ist zum Einbau in Lampenhäuser fast aller Fabrikate und Typen geeignet, sofern diese eine lichte Höhe von mindestens 480 mm und eine lichte Breite von mindestens 370 mm aufweisen.

Der Block wird - wie sein Name sagt - als geschlossener Bauteil in das vorhandene Lampenhaus eingesetzt und an den vorgesehenen Bohrungen mit dem Lampenhaus verschraubt. Zur Erzielung der richtigen optischen Achshöhe (normal 225 mm) ist sowohl der Xenon-Spezialspiegel wie auch die Kolbenhalterung verstellbar eingerichtet, so daß zusäztliche Justier-Unterlagen kaum erforderlich sind.

Der Abstand Spiegelscheitel-Filmbahn soll nach den Angaben von HASSO nicht weniger als 750 mm und nicht mehr als 850 mm betragen. Das Zündgerät (Fabr. Bauch, Berlin) wird generell an der Lampenhaus-Rückwand befestigt. Die mitgelieferten Verstellstücke zur Einjustierung des Xenonkolbens in den Brennpunkt des Hauptspiegels, sowie die Teile zur Justierung des Hilfsspiegels werden an der Vorder- bzw. Unterkante des Lampenhauses auf der Bedienungsseite verbohrt; die Verstellmöglichkeiten des Hauptspiegels an der Rückseite. Anschließend werden sie mit den beigelieferten biegsamen Bedienungswellen mit Drehknöpfen verbunden.

Der Zündvorgang erfolgt durch einen „Zünddrücker" in Arbeitsstrom-Schaltung. Um zu verhindern, daß die Lampe bei geöffneter Lampenhaustür gezündet wird, ist ein Mikroschalter vorgesehen, der bei geöffneter Lampenhaustür die Zuleitung zum Zündgerät unterbricht. Die von HASSO verwendeten Einheits-Zündgeräte sind in normaler Ausführung ohne Polungsschutz. Vor dem Anschluß des Zündgerätes muß daher zunächst die richtige Polarität festgestellt werden.

.

Bild

Ansicht des HASSO-Xenon-Einbaublock 2500 W auf Einbauplatte montiert. Links und rechts die biegsamen Wellen mit Drehknöpfen für Verstellung von Haupt- und Hilfsspiegel. (Foto: HASSO Projektionstechnik)

.

Weitere technische Einzelheiten

Zur Anpassung des HASSO-Einbau-block 2500 W an die Abmessungen der vorhandenen Lampenhäuser wird dieser wahlweise mit Hauptspiegeln von 380 oder 356 mm Durchmesser geliefert. Es können ebenso wahlweise Kaltlichtspiegel oder Hauptspiegel mit Normalbelag verwendet werden. Die Einbauanweisung schreibt vor, daß der Abstand zwischen Kolbenwand und Innenfläche Hilfsspiegel, der einen Durchmesser von 112 mm besitzt, an der engsten Stelle mindestens 28 mm betragen muß, um zu verhindern, daß der Belag des Hilfsspiegels durch Überhitzung zerstört wird.

In der Praxis wird sich jedoch bei der Einstellung des Brennpunktes eine etwas größere Entfernung als 28 mm ergeben. Die hohe Betriebstemperatur des Xenonkolbens XBO 2500 W macht es natürlich erforderlich, in dem zum Einbau vorgesehenen Lampenhaus besondere zusätzliche Kühlungsmaßnahmen vorzusehen. Zu diesem Zweck wird im Lampenhaus-Kamin nach Möglichkeit ein Sauggebläse angeordnet und das Lampenhausinnere durch einen Tangentiallüfter mit Frischluft versorgt, der außen seitlich am Lam-penhausboden angebracht wird.

Diese Frischluft tritt durch eine rechteckige Öffnung ein, die in den Lampenhausboden gebohrt werden muß. Die Richtung dieses Luftstromes wird so gelenkt, daß der Hilfsspiegel an seiner Rückseite von der Kühlluft bestrichen wird. Der Lampenstrom des Kolbens XBO 2500 W ist - wie auch bei den sonstigen Xenonlampen mit XBO 2500 W - von 60 bis 95 A regelbar. Auf diese Weise ist eine Anpassung der Lichtquelle an den jeweiligen Lichtbedarf möglich. -Z-