Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 9 - 1962 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 3/1962 (März 1962)

"Bildwandausleuchtung im Filmtheater"

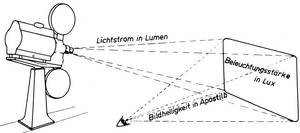

Zu einer einwandfreien Filmvorführung gehört neben einer guten Bild- und Tonwiedergabe als wichtigste Grundlage eine ausreichend und möglichst gleichmäßig ausgeleuchtete Bildwand. Wie die untenstehende zeichnerische Darstellung zeigt, ist die Ausleuchtung der Bildwand von mehreren Faktoren abhängig.

Das ist einmal der Lichtstrom, den die Projektionslichtquelle liefert, zweitens die Beleuchtungsstärke als Maß für den auf die Flächeneinheit (pro qm) der Bildwand auffallenden Lichtstrom und schließlich die Leuchtdichte, die einen Maßstab für den subjektiven Eindruck darstellt, den der Zuschauer vom projizierten Bild erhält, d. h. ein Maß für die tatsächliche Helligkeit, die von der Bildwand zum Zuschauer zurückgestrahlt wird.

Wie bekannt, ist die Maßeinheit für den Lichtstrom das „Lumen" (Lm), für die Beleuchtungsstärke das „Lux" (Lx) und für die Leuchtdichte das „Apostilb" (Asb). Die Angabe der Leuchtdichte ist zugleich ein Maß für die Bildhelligkeit. Sie wird nicht direkt gemessen, sondern aus dem Produkt: Beleuchtungsstärke (Lx) mal Leuchtdichte faktor des Bildwandmaterials bestimmt.

Dieser Leuchtdichte faktor hängt einmal - bei neuen Bildwänden - vom Reflexionsvermögen der Bildwand ab, zum anderen vom Zustand der Sauberkeit der Bildwand, d. h. je sauberer die Bildwand ist, umsomehr nähert sich der Reflexionsfaktor dem von der Lieferfirma des Bildwandmaterials angegebenen Wert.

Dieser Faktor kann mit Hilfe von besonderen Meßeinrichtungen ermittelt werden. Die einfachste Methode ist die Verwendung von sog. „Bildwandproben" mit bekanntem Reflexionsfaktor, die vom Kino-Fachhandel bezogen werden können. Der Lichtstrom der Projektionslichtquellen wird in den Laboratorien der kinotechnischen Industrie für die einzelnen Lampentypen ohne Film bei laufendem Projektor bestimmt; der auf die Bildwand fallende Lichtstrom ergibt sich aus dem Produkt: Beleuchtungsstärke (Lx) mal Bil dwandflache (qm). Die Beleuchtungsstärke vor der Bildwand wird mit Hilfe von Luxmetern gemessen, die für die Spektren der verschiedenen Lichtquellen (Reinkohle, Beckkohle oder Xenonlampe) besonders geeicht sind. Mit diesem Instrument ist dem Vorführer ein Hilfsmittel an die Hand gegeben, die Bildwandausleuchtung seiner Projektionsanlage laufend zu kontrollieren, indem er die mit dem Luxmeter ermittelte Angabe mit dem Reflexionsfaktor der Bildwand multipliziert und daraus die Leuchtdichte errechnet, die nach den vorläufigen Empfehlungen des FAKI in der Bildwandmitte 120 Asb + 20°/o betragen soll.

Für das Normalbild wird dabei ein „Randabfall" von nicht weniger als 70%, beim Breitbild von nicht weniger als 60% festgelegt. Diese Leuchtdichte von 120 Asb reicht - je nach der Dichte der Kopie - im allgemeinen aus, das Filmbild einwandfrei auszuleuchten, ohne es zu überstrahlen. Es dürfte jedoch sehr zweifelhaft sein, ob der überwiegende Teil unserer Filmtheater diesen Forderungen entspricht. Eine wirklich gleichmäßige Bildwandausleuchtung wird sich nur mit Xenonlampen erzielen lassen, da ihre einmal eingestellte Justierung während der Vorführung nicht verändert werden muß.

.

Anmerkung zu obigem Thema Bildwandausleuchtung

In den bislang vorligenden Heften ist mir aufgefallen, daß an den Kinoeinrichtern und Architekten seltenst Kritik geübt wird, eher an den Betreibern und den Vorführern.

Dabei ist viel zu oft zu sehen, daß die "unglücklichsten" Bilder (eine bewußt beschönigende Umschreibung von Dummheit) hier veröffentlicht werden, zum Beispel eine Projektion, bei der der Projektor im Bildwerferraum noch oben "geneigt" ist.

Damit wird ein Großteil des Projektions-Lichtes an die Decke des Kinosaales reflektiert, selbst bei einer mit Malerfarbe gestrichenen weißen Wand. Kommentiert oder gerügt wurde das genausowenig wie eine extrem schräg nach unten Projektion, bei der das Licht den ersten Reihen ganz vorne auf "die Füße fällt".

Denn an dem Reflexionsvermögen von Bildwänden und gemauerten Wänden kommt niemand vorbei. Auch an den saalbreiten Sitzreihen ganz ganz vorne an der Cinemascope Bildwand insbesondere an den Enden ganz links und ganz rechts ist eigentlich herbe Kritik zu üben. Diese Besucher, die dort einen Cinemascope-Film selbst für billiges Geld "erleben durften", die kommen nie wieder.

.

Filmaufnahme mit »Electronic-Cam« (März 1962)

.

- Anmerkung : Für die Masse der Filmvorführer war dieses Thema drei Nummern zu hoch, zu uninterssant und viel zu weit weg, also wieder ein reiner "Füllartikel" als Leitaritkel - sicherlich abgeschrieben aus der FKT-Zeitschrift.

.

Auf der Titelseite von FV 2/1962 brachten wir einen kurzen Hinweis auf ein neues Filmaufnahme-Verfahren mit der Bezeichnung „Electronic-Cam", bei dem Spezialkameras mit eingebauten Fernsehkameras benutzt werden.

Da dieses Verfahren hinsichtlich seiner technischen Besonderheiten auch die fachlich versierten Filmvorführer interessieren dürfte, sollen nachstehend die wesentlichsten Merkmale dieses Bild- und Ton-Aufnahmeverfahrens erläutert werden, wie es in FV/62 in Aussicht gestellt wurde.

.

Fernsehtechnik im Dienst der Filmaufnahme (1962)

In FV 2/1962 wurde bereits darauf hingewiesen, daß die Idee, Film- und Fernsehkameras für die Herstellung von Filmen so zu koppeln, daß die aufzunehmende Szene mit gleichem Bildinhalt und Bildausschnitt gleichzeitig auf einem Fernsehbildschirm (Monitor) sichtbar wird, an sich nicht neu ist.

Schon im Jahre 1955 hatte die Firma Du Mont, New York, in Zusammenarbeit mit Arnold & Richter, München, eine kombinierte Bild- und Fernsehkamera entwickelt, die wegen der Verwendung elektronischer Teile den Namen „Electronic-Cam" erhielt.

Diese ARRIFLEX-Kamera bestand aus einem Filmteil und einem Fernsehteil und war so konstruiert, daß die verspiegelte Umlaufblende in der Schaltzeit des Filmbandes das gleiche Bild in eine Image-Orthikon-Fernsehkamera reflektierte. Trotz der großen Betriebssicherheit des Verfahrens und einer ausgezeichneten Bildqualität, die mit dem Vorteil verbunden war, daß die Bilder während der Aufnahme über Monitore dem Regiestab zugänglich gemacht werden konnten, sowie mit dem weiteren Vorteil, daß eine wesentliche Verkürzung der Aufnahmezeit erreicht wurde, konnte sich die Anwendung dieser Spezialkameras und des Verfahrens zunächst nicht durchsetzen.

Der in den letzten Jahren immer mehr sich steigernde Bedarf an Fernsehfilmen gab nunmehr Veranlassung, dieses neuartige Filmaufnahmeverfahren in den Dienst der Spielfilm- und Fernsehfilm-Produktion einzusetzen. Die Anregung hierzu ging von der im Jahre 1959 neugegründeten Bavaria-Atelier-Gesellschaft mbH aus und führte in Zusammenarbeit mit Arnold & Richter KG, der Fernseh-GmbH, Darmstadt, und Siemens zu einer Neukonstruktion einer ARRIFLEX 35 in Spezialausführung mit eingebauter Vidikon-Fernsehkamera.

.

Seit April 1960 in den Bavaria-Ateliers

Einrichtungen dieser Art werden seit April 1960 in den Bavaria-Ateliers in München-Geiselgasteig mit Erfolg verwendet, wobei die bisherigen Ergebnisse gezeigt haben, daß sowohl für den Filmbereich, wie auch für den Fernseh-Sektor Produktionsergebnisse erzielt werden konnten, die den höchsten künstlerischen und technischen Forderungen aus Film und Fernsehen voll gerecht werden.

Gleichzeitig ergab sich dabei, daß mit Hilfe der organisatorisch sinnvollen Kombination von bewährten Elementen aus der Steuerungs- und Kennungstech-nik Zeit- und Kostenersparnisse erzielt werden konnten. So war es z. B. möglich geworden, bei der Anwendung des Electronic-Cam-Verfahrens Film-und Fernsehprogramme mit einer Laufzeit von 1 1/2 Stunden in einer Aufnahmezeit von nur 10 bis 12 Tagen herzustellen.

Prinzip und technische Einzelheiten

Wie eingangs erwähnt, ist das „Electronic-Cam-Verfahren" eine kombinierte Film- und Fernsehaufnahme mit mehreren elektrisch gekoppelten Bild- und Tonkameras. Die Bildkamera (ARRIFLEX 35) besitzt außer dem eigentlichen Kamerateil eine Vidikon-Fernseh-Kamera, die in den abklappbaren seitlichen Deckel der Kamera so eingebaut ist, daß mit Hilfe einer optischen Strahlenteilung im Verhältnis 75:25% das aufzunehmende Bild sowohl der Fernsehkamera als auch dem Sucher der Kamera zugeleitet wird.

Das wird dadurch erreicht, daß die Umlaufblende verspiegelt und so konstruiert ist, daß der Strahlengang zeitweise zur Belichtung des Films freigegeben und zeitweise so reflektiert wird, daß er ohne Lichtverlust für den Film der Vidikon-Kamera zugeführt werden kann.

Bei den Aufnahmen in Geiselgasteig wird vorläufig an Stelle des sonst üblichen Revolverkopfes für Objektive verschiedener Brennweite eine „Angenieux- Vario-Optik" (ein Zoom) mit dem Brennweitenbereich von 35 bis 150 mm verwendet. Die Einstellung der Bildschärfe und der jeweiligen Brennweite wurde in Griffnähe des Kameramannes gelegt. Zur besseren Beweglichkeit während der Aufnahme werden die Kameras auf einen fahrbaren „Dolly" gestellt.

Ein besonderes Markierungssystem für den späteren Schnitt

Um das spätere Zusammenfinden der einzelnen Filmteile der eingesetzten Kameras - im allgemeinen drei - entsprechend der elektrischen Schnittmarkierung zu ermöglichen, wurde ein besonderes Markierungssystem auf dem Bild- und Tonträger eingeführt.

- Anmerkung : Das war der Vorläufer des späteren sogenannten "Timecodes".

Die Markierung auf dem Bildfilm erfolgt über ein kleines Lämpchen, das durch eine Öffnung in der Filmführung seitlich vom Bildfenster innerhalb der - beim Bildnegativ nicht benutzten - Tonspur eine Marke aufbelichtet.

Die Markierungszeit dieses Lämpchens ist mit der Bildschnitt-Taste gekoppelt. Das entsprechende Zeitintervall dauert so lange, wie das zugehörige Fernsehbild der Kamera auf dem Ausgangs-Monitor erscheint. Hierdurch wird ohne Hochlauf- und Auslaufzeit die wahre „Schußzeit" auf den Filmteilen der einzelnen Kameras markiert.

Die Öffnungen für die Markierung auf der Tonspur sind bei den einzelnen Kameras verschieden, so daß aus der Form der belichteten Markierung später leicht erkennbar ist, aus welcher Kamera die einzelnen Filmteile stammen. Um auch eine genaue Übereinstimmung mit der zugehörigen Tonaufnahme - im allgemeinen Magnetton - zu erzielen, wird zusätzlich während der Aufnahme in Abhängigkeit von der Bildschnitt-Taste ein Kennton aufgezeichnet, der in seiner Höhe (Frequenz) für jede der angeschlossenen Kameras verschieden ist, so daß auf diese Weise die Reihenfolge und Zugehörigkeit der Tonaufnahmen ebenfalls gekennzeichnet wird.

Da die Steuerung der Kameras, d. h. das Ein- und Ausschalten, vor jedem Einzelschuß in engem Zusammenhang mit dem späteren Bildschnitt steht, wurde ein besonderes Steuerpult entwickelt, das mit dem Regie- und Bild- Mischpult eine Einheit bildet. Es enthält u. a. Zählwerke, die eine Übersicht über das verbrauchte Filmmaterial und der bei den Proben festgestellten Filmlängen ermöglichen, so daß bei rechtzeitigem Kassettenwechsel eine Durchlaufunterbrechung infolge Leerlauf ausgeschlossen ist.

Zur Kennzeichnung der Kamera, die jeweils über diese Kommando-Anlage für die Aufnahme eingeblendet ist, dient eine Rotlicht-Markierung am Gehäuse der Kamera und im elektronischen Sucher, so daß der zuständige Kameramann sehen kann, ob seine Kamera „im Bild" ist.

.

Bilder:

Außenansicht der ARRIFLEX-Kamera mit Electronic-Cam-Einrichtung.

(Foto: Bavaria)

Schema des Strahlenganges einer ARRIFLEX-Electronic-Cam-Einrichtung mit rotierende.', ver-spiegelter Umlaufblen !e, die den Stmhlengana abwechselnd für die Belichtung des Films und für die Vidikon-Fernsehkamera freigibt. (Foto: Bavaria)

.

Bildmisch- und Steuerungstechnik (1962)

Die Regieführung, sowie die Bildmisch-und Steuerungstechnik sind in einem Bedienungspult zusammengefaßt und gemeinsam mit den Monitoren für die einzelnen Bildkameras und der Tontechnik in einem Regieraum untergebracht, wie es das Titelbild in FV 2/62 zeigt.

Der über den drei Monitoren für die einzelnen Kameras sichtbare vierte Monitor ist der „Ausgangs-Monitor", auf dem das Bild erscheint, das jeweils für die Bildaufnahme vom Bildmischpult aus aufgeblendet wird.

Durch diese zentrale Steuerung ergibt sich ein enger gegenseitiger Kontakt und verständnisvolle Zusammenarbeit der einzelnen Aufnahmefunktionen. Die eingesetzten Bild- und Tonkameras und die sonstigen für die Aufnahme wichtigen Stellen sind durch Kommandogeräte und drahtlose Nachrichtenmittel mit der Regie und untereinander verbunden, so daß eine sehr bewegliche Spielführung möglich ist, da auch das Dolly-Personal in dieses Verbindungsnetz eingeschlossen ist. Die Verständigung erfolgt über Mikrofone und Kopfhörer.

Vorteile des ElektronicCam-Verfahrens

Die Vorteile des Aufnahmeverfahrens mit der Electronic-Cam-Anlage bestehen - wie eingangs erwähnt - in der hohen Betriebssicherheit und in seiner Wirtschaftlichkeit, vor allem aber in der breiten Ausnutzungsmöglichkeit des 35mm-Films und dessen einfacher Bearbeitungs- und Schneidetechnik.

Ein weiterer Vorteil ist, daß von dem erhaltenen Ausgangsprodukt Theaterkopien und Fernsehkopien gezogen werden können, wobei die Austauschfähigkeit in Länder mit einem anderen Fernseh-System ohne Qualitätsverlust möglich ist.

Auch für ein künftiges Farb-Fernsehen ist das Verfahren mit seiner verhältnismäßig einfachen Möglichkeit, Farbfilme herzustellen, im Vergleich zu den komplizierten elektronischen Aufzeichnungs-Anlagen, sehr gut geeignet.

Die für die Aufnahmen in Geiselgasteig verwendeten ARRIFLEX 35 mit elektronischem Sucher können Kassetten für Filmlängen bis zu 300m aufnehmen. Das durch die Vidikonröhre erzeugte Bild ist identisch zum Filmbild und zum optischen Sucher. Geeignete Hilfsmittel sorgen für ein flimmerfrei übertragenes Schirmbild. Die Kamera liefert also dem Regisseur ein zum Filmbild identisches Schirmbild und dem Kameramann ein ebenso identisches optisches Mattscheibenbild.

Dadurch sind dem Regisseur durch das neue Aufnahmeverfahren Mittel in die Hand gegeben, die ihm bei richtigem Einsatz der Möglichkeiten gestatten, Szenen mit einem Vierfachen der Länge als bisher in einem Zug aufzunehmen. Die sich hierdurch ergebende verkürzte Aufnahmedauer wirkt sich daher kostensparend auf den Verbrauch an Filmmaterial, wie auch an Stromverbrauch, den Lampenverschleiß und insbesondere auf die Schnittzeiten aus, abgesehen von Einsparungen an Atelierkosten, den Gagen der Darsteller und Komparsen und - sicher auch - an den Leihmieten. Der Aufwand an technischem Personal ist verhältnismäßig gering.

- Anmerkung : Das ist auch wieder ganz gezielte und bewußte Schleichwerbung im redaktionellen Teil der "Berichte" bzw. Artikel. Nur hatte das den Filmvorführer nicht im geringsten interessiert.

.

Ein vorausschauender Blick auf das „AMPEX-Verfahren"

Obwohl die vorstehend beschriebene Anlage in Geiselgasteig zur schnelleren Realisierung ihres Einsatzes aus vorhandenen Geräten erstellt wurde und in dieser Ausführung bereits beachtliche Erfolge und Ergebnisse erbracht hat, ist zu erwarten, daß für die Zukunft weitere Verbesserungen und Vervollkommnungen vorgenommen werden, so daß sie in ihrer Beweglichkeit der einer rein elektronischen („AMPEX-Verfahren") gleichkommt, mit dem zusätzlichen Vorteil, daß die Bildschnitt-Arbeiten wesentlich einfacher sind, als bei dem AMPEX-Verfahren.

- Anmerkung : Die seltenen halbelektronischen Schnittgeräte für die 2" AMPEX- und RCA- MAZ-Bänder stehen bei uns im Lager und waren urig. Doch das änderte sich ganz ganz schnell mit dem Übergang zum elektronischen Schnitt bei 1" (FESE) und 3/4" Bändern (U-matic).

Bilder :

ARRIFLEX-Electronic-Cam-Kamera mit Fernseh-Vidikon-Kamera, die in den (abgeklappten) seitlichen Deckel der Kamera eingebaut ist, sowie mit optischer Strahlenteilung für Vidikon und Sucher.

(Foto: Bavaria)

Schematische Darstellung des Funktionsprinzips einer Electronic-Cam-Anlage. Links der Regieteil mit Regiepult und den Monitoren; rechts der Studioteil mit den Kameras und der Anordnung der Schnittmarkierung.

XBO 2500 W im Einsatz (eine Pressinfo !!) (März 1962)

Wie die Kinoton GmbH, München, mitteilt, wurden durch ihre Filiale Nürnberg Anfang dieses Jahres im „Delphi-Palast", Nürnberg, die ersten Osram-Xenon-Hochdrucklampen XBO 2500 W mit einem Lichtstrom von 100.000 Lumen in Betrieb genommen. Das mit Universalprojektoren für 35- und 70mm-Film ausgerüstete Theater verfügt damit nunmehr über eine Lichtquelle, die allen Anforderungen gerecht wird und zudem - wie auch die kleineren Xenonkolben - besonders wirtschaftlich arbeitet. Die neuen Xenonlampen haben sich im praktischen Betrieb bisher gut bewährt.

Wie die KINOTON GmbH, Philips-Film-Ton-Technik, München, weiter mitteilt, konnte trotz des in den letzten Jahren zu beobachtenden Rückganges auf dem kinotechnischen Gebiet der Wiedergabetechnik, verursacht durch den Rückgang von Neueinrichtungen und geringerer Investitionsfreudigkeit, die Firma ihre Umsätze im Jahr 1961 nochmals um 10% steigern.

- Anmerkung : Hier wird relativ offen von dem totalen Einbruch des Neugeschäfts der Kinoeinrichter geschrieben. KINOTON hatte mit philips Projektoren sowieso nicht den Renner im deutschen Projektorengeschäft, das waren Zeiss Ikon und BAUER. Um so größer war die Freude, daß die UFA-Handel bundesweit aufgelöst wurde. Das Hauptgeschäft lag jetzt bei der Nachrüstung von XENON und beim Service.

Der technische Betrieb in München wurde den erweiterten Aufgaben entsprechend neu eingerichtet und vergrößert. Den Filialbüros in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Nürnberg wurde eine weitere Filiale in Frankfurt (Main) für die technische Betreuung der Theater in Hessen angegliedert.

Infolge dieser Erweiterungen wurden innerhalb der Firma verschiedene personelle Veränderungen vorgenommen. Die Leitung der neuen Filiale Frankfurt (Main) übernahm Herr Ing. Richard Mai. Herr Paul Heymach trat in die gleiche Filiale als Filialtechniker ein, während Ing. Elmar Schwarz Filialtechniker in Südbayern wurde. Alle drei Genannten waren vorher bei UFA-Handel beschäftigt.- Wie gesagt, eine vom Hersteller lancierte Pressinfo.

Aus der Praxis - für die Praxis (März 1962)

Von der richtigen Einstellung der Lautstärke hängt in hohem Maße die Güte der Tonwiedergabe und damit der Erfolg eines Tonfilms ab. Die Bedienung des „Saalreglers", meist eine damit betraute Platzanweiserin, übernimmt eine verantwortungsvolle Aufgabe.

- Anmerkung : Der nachfolgende Artikel ist dümmliches Gewäsch. Die Platzanweiserinnen waren allermeist Hausfrauen mit Aushilfs-Gage. Also billigste ungelernte und teils sehr einfache Frauen, die sich Abends so nebenbei beschäftigen wollten und etwas (kleines) Geld verdienen wollten.

Nachstehend geben wir einen Brief unseres Mitarbeiters de Martini wieder, der an die Tonsteuerin als die verantwortliche Bedienerin des Saalreglers gerichtet ist und die Wichtigkeit ihrer Aufgabe eindringlich betont.

.

"Liebe" Tonsteuerin !

Tag für Tag steuerst Du mehrmals einen Film, oft wochenlang ein- und denselben. Hast Du Dir schon einmal Gedanken darüber gemacht, wieviel Mühe, Fleiß und Liebe zur Arbeit es kostet und welcher Aufwand an Zeit und Geld nötig ist, einen Film zu gestalten, zu drehen und fertigzustellen? Er ist auf jeden Fall ein kostbares Ding, so ein Film, dabei ist es ganz gleich, ob er Deiner Geschmacksrichtung entspricht oder nicht.

Die Sorgen und Mühen um dieses kostbare Ding aber enden nicht, wie Du vielleicht annimmst, mit der Fertigstellung oder nach der Premiere. Denn jetzt geht er hinaus in die Öffentlichkeit und neue Sorgen, nämlich die um eine gute Wiedergabe treten auf.

Weißt Du, daß der Verleih, wenn er Euch den Film zur Vorführung anliefert, diesen vertrauensvoll auch in Deine Hände gibt? Weißt Du, daß das Geschick eines Films in hohem Maße auch von Dir abhängt? Daß Du vieles herausholen, aber leider auch - und das ist das Gefährlichere - vieles verderben kannst, vieles von dem, das mit größter Konzentration geschaffen wurde?

Du wirst vielleicht fragen: Wieso -? Dafür sind doch die Vorführer verantwortlich! - Nein, so ist das nicht! Die Vorführer haben in ihrem kleinen Raum, der von den Geräuschen der laufenden Projektoren erfüllt ist, (Anmerkung : Die BAUER B8 Kisten ware extrem viel lauter als die Ernemann X Projektoren) alle Gedanken auf den technisch fehlerfreien, pausenlosen Ablauf des Films zu richten und ihnen fehlt, allein schon durch die räumliche Trennung, jeder persönliche Kontakt mit dem Zuschauerraum.

Die Vorführer hören ja nicht die Wiedergabe der Saallautsprecher. Du allein also bist der Mittler. Du mußt Dir Deiner Verantwortung voll bewußt sein und Dich auch gegen die Ansichten anderer in diesem Punkt durchsetzen.

- Anmerkung : Völliger Unsinn. Den jungen oder älteren Mädels war es völlig wurscht, wie laut oder leise der Ton aus den Lautsprechern hinter der Leinwand heraus kam. Die Schminke auf den Lippen und die Farbe der Fingernägel war extrem viel wichtiger. Und Ahnung von Klang und Qualität hatten sie auch nicht. Weitehrin kam sie nie in die Verlegenheit, diese Zeitschrift im Vorführraum oder auf dem Tisch des Chefs zu lesen. Sie kamen eine halbe Stunde vor Beginn der ersten Vorstellung und nach dem Beginn des Hauptfilms waren sie verschwunden - so meine Erlebnisse im UFA im Park in Wiesbaden 1965. In den Vorstadtkinos oder auf dem Land war das die Frau des Chefs, die mal kurz aus der Küche rüber kam.

.

Eine kleine (hoffnungslose) Einweisung

Wir wollen versuchen, uns den Ablauf einer Vorführung mit all ihren Möglichkeiten chronologisch vorzustellen. Das Saallicht geht aus und die Schallplattenmusik beginnt. Die Werbedias werden nacheinander eingeblendet.

Sind die Schallplatten immer technisch einwandfrei? Passen sie ihrem Charakter nach im allgemeinen zu den Dias? Sind die Dias nicht manchmal schief auf der Leinwand? Dem Publikum mißfällt es, und der Vorführer würde es bestimmt ändern, wenn Du ihn höflich darauf aufmerksam machen würdest.

Nach der Pause soll der Film beginnen. Plötzlich haut der Gong wie ein Hammerschlag in das Theater hinein. Vielleicht hast Du gerade noch einige zu spät gekommene Besucher auf die Plätze geleitet und die Lautstärke des Gongs hat - da Du die Hand nicht am Saalregler haben konntest - dafür Hunderten von Zuschauern einen Schlag versetzt. Also bitte, bleib an Deinem Platz, dann kann so etwas nicht passieren.

Dieser Regiefehler ist allein auf Dein Konto, nicht auf das des Vorführers zu buchen! Er wäre in Zukunft zu vermeiden, wenn Du den Vorführer die Lautstärke des Gongs, der Schallplattenwiedergabe und der Filmwiedergabe so einstellen ließest, daß bei normal aufgedrehtem Saalregler nicht nur der Film, sondern auch der Gong und die Schallplatten mit richtiger Lautstärke erklingen. (Wenn schon falsch, dann lieber etwas zu leise.)

Die weiteren "Befehle", was jetzt zu tun ist ....

Nach Beginn des Films hast Du Dich ganz auf die Wiedergabe des Tones zu konzentrieren. In der Titelmusik wird oft der Inhalt des Films musikalisch angedeutet, sie muß daher hervortreten und dynamisch erklingen.

Meist wird der Titel auf den geschlossenen, angestrahlten Vorhang projiziert, wobei der Regler aufzudrehen ist, natürlich nur so weit, daß die Besucher in den ersten Reihen nicht davonlaufen und der Raum des Theaters akustisch gerade gut gefüllt, aber nicht überschrien wird.

Auch darfst Du die Tonwiedergabeapparatur nicht übersteuern, sonst treten Verzerrungen oder Klirren ein. Geht der Vorhang auf, so drehe den Regler schnell, aber nicht ruckartig auf die Normalstellung zurück.

Die richtige Lautstärke läßt sich nur mit äußerster Konzentration und Feingefühl regeln. Bei gut überspielten Filmen brauchst Du kaum etwas zu ändern. Glaube nicht, Du seiest tüchtiger als der routinierte, mit allen Wassern gewaschene Überspieltonmeister, der nach dem Zusammenschneiden der einzelnen Szenen den gesamten Film tonlich noch einmal überspielt.

Trotzdem ist nun für Dich nicht die Zeit gekommen, bis zum nächsten Hellwerden ein Nickerchen zu machen oder Deinen Platz zu verlassen.

.

Und während des Films den Vorführer (nein das Bild) kontrollieren

Bei aufmerksamer Beobachtung wird Dir vielleicht auffallen, daß eine der vier Ecken der Projektionswand plötzlich gelb oder braun wird. Die schlechte Ausleuchtung des Bildes kommt daher, daß Deinem Kollegen Vorführer im Lampenhaus eine Kohle schief brennt.

Durch das Telefon (Anmerkung : wen Du eines hast) mußt Du ihn darauf aufmerksam machen. Wenn das ruhig und höflich geschieht (leider nicht immer), wird er Dir dankbar sein. Bedenke immer, Du bist das Bindeglied zwischen Vorführer und Publikum, denn Du hast den unmittelbaren Kontakt zur Bild- und Tonwiedergabe, während der Vorführer nur das kleine Kabinenfenster und seinen Kontrolllautsprecher hat. Dafür aber soll er das Gefühl Deiner aufmerksamen Unterstützung haben.

Nach dem ersten Akt (Rolle) erfolgt die Überblendung, die eine geschickte Zusammenarbeit zwischen Dir und dem Vorführer erfordert. Vielleicht stellst Du fest, daß die beiden Maschinen im Vorführraum in ihrer Lautstärke unterschiedlich sind. Damit Du diesen Lautstärkeunterschied nicht jedesmal mit dem Regler ausgleichen mußt, melde ihn Deinem Vorführer; er kann diesen Übelstand leicht abstellen. Auch die Schärfe des Bildes mußt Du genau beobachten. Daß sind alles Dinge, die ein harmonisches, kollegiales Zusammenarbeiten zwischen Dir und dem Vorführer bedingen.

Zur Verständigung brauchst Du ein gutes Telefon. Die Durchsagen müssen mit leiser Stimme, aber verständlich durchgegeben werden und so, daß die Zuschauer, die in der Nähe sitzen, diese nicht hören und nicht auf die aufgetretenen Störungen aufmerksam gemacht werden. Und bitte, keine privaten Unterhaltungen führen!

Und du hast ja noch viel mehr Verantwortung

Wenn Du gewissenhaft auf Kopienschäden achtest, kannst Du Deiner

Theaterleitung und dem Filmverleih einen wertvollen Dienst erweisen. Beobachtest du plötzlich auftretende Laufstreifen und meldest diese sofort Deinem Vorführer, kannst Du verhindern, daß ganze Kopien verdorben werden und für den weiteren Verleih ausscheiden.

Erhebliche Kosten und Tausende von Metern wertvollen Filmmaterials können dadurch gespart werden. Es ist auch sehr störend, wenn der Film beim Lauf durch den Projektor ausgerechnet am Bildfenster kleine Fusseln absetzt. Das Getanze dieser kleinen Dinge am Bildrand nimmt dem Zuschauer die Konzentration.

Ein Hinweis von Dir an den Vorführer, und diese häßliche Störung ist beim nächsten Akt behoben. Durch fehlerhafte Klebestellen erscheint manchmal der Bildstrich im Bilde. Auch hiervon mußt Du Deinen Vorführer sofort unterrichten, damit er die Kopien an der angegebenen Stelle auf Perforationsschaden oder falsches Kleben überprüfen kann.

Noch einmal ein Wort zur Einstellung der Lautstärke. Das Wichtigste ist eine gute Sprachverständlichkeit. Nie darf die Sprache unnatürlich laut wirken, denn der Film hat auch seine tonliche Atmosphäre.

Leises Sprechen erhöht oft die Spannung, wirkt jedoch auf die Dauer ermüdend. An Hand von Beispielen ließe sich unendlich viel sagen und auf Wichtiges wäre noch hinzuweisen. Alles ist jedoch individuell auf das Milieu des Films und auf die einzelne Szene abgestimmt.

Im Rahmen eines kurzen Briefes kann man diese Dinge nur streifen. Du mußt Gehör, Blick und Liebe für Deinen Beruf als Tonsteuerin ganz einsetzen, um einen Film so zu steuern, wie es erforderlich ist.

Nur eine scharfe Aufmerksamkeit, ein Einfühlen in das Thema des Films und ein harmonisches Zusammenarbeiten mit dem Vorführer schafft die Voraussetzung für eine gute Wiedergabe. Ich hoffe, daß ich den richtigen Ton gefunden habe, Dein Verantwortungsgefühl zu wecken!

- Anmerkung: So viel Schmuß für die Platzanweiserin ist schon fatal. Die würde das merken, was sie für die paar Mark noch alles machen solle, die Kasse und die Scheiben dort putzen, die vergessenen Kleider in der Garderobe in das Hinterzimmer schaffen und was noch alles. Bei uns in Wiesbaden hätten die Mädels nur noch gelacht, wenn sie diesen Schmus hier gelesen hätten - haben sie aber nie.

.

Du und Deine Bogenlampe (März 1962)

Oft hört man, und nicht nur von jungen Kollegen, sondern auch von älteren Vorführern, daß sie Schwierigkeiten mit der Bildausleuchtung haben. Es ist auch nicht immer einfach - wir wissen es aus der Praxis - bei den dünnen Beckkohlen, bei denen der leuchtende Gasball nicht viel größer als der Dochtdurchmesser der Kohle ist, das Bildfenster einwandfrei auszuleuchten.

Ein 4mm Gasball z. B. gibt bei der üblichen siebenfachen Vergrößerung durch den Spiegel auf dem Bildfenster eine Kraterabbildung von 28mm im Durchmesser. Dieser kleine Leuchtfleck reicht gerade aus, um das Bild bis in die äußersten Ecken auszuleuchten.

Aber schon eine ganz kleine Verschiebung des lichtspendenden Kraters hat nach dem Vergrößerungsverhältnis des Spiegels, eine merkliche Verschiebung der Kraterabbildung auf dem Bildfenster zur Folge. Meist sind die Kohlennachschubwerke die Ursache von Bildverfärbungen.

Eine richtige Pflege und Einstellung des Nachschubwerkes ist daher von besonderer Bedeutung. Bei der Einstellung des Nachschubwerkes muß auch besonders darauf geachtet werden, daß die Bogenlänge des Abbrandes gleich gehalten wird. Die richtige Bogenlänge ist ungefähr ein Zehntel der Stromstärke in Millimetern; bei 50 A Stromstärke also ca. 5mm Lichtbogenlänge.

Ein zu kurz eingestellter Lichtbogen ergibt gelbliches Licht und hat eine starke Rußbildung zur Folge. Ein lang eingestellter Lichtbogen bringt das bekannte bläuliche Licht, und der Krater neigt zum Schiefbrennen.

Viel Ärger gibt es meist beim Einsetzen neuer Spiegel. Nicht immer werden die Spiegel mit der gleichen Brennweite, wie gewünscht, geliefert. Da man aber zum Spiegeleinsetzen nicht einen Techniker mitkommen lassen kann (der Theaterbesitzer konnte das schon nicht mehr bezahlen), muß sich auch hier der Vorführer zu helfen wissen.

Die richtige Einstellung findet man durch Probieren. Läßt man den Lichtbogen durch Betätigung der Positiv- und Negativspindeln auf der optischen Achse hin und herlaufen, findet man nach einigen Versuchen den richtigen Punkt.

Hier wird man wieder feststellen, daß das Licht um so gelblicher erscheint, je mehr sich der Krater dem Spiegel nähert, und das Bild wird wieder bläulich erscheinen, je mehr sich der Krater vom Spiegel entfernt. Die mittlere Einstellung zwischen den beiden Möglichkeiten - gelblich oder blaustichig - bei der die Bildaus-leuchtung am gleichmäßigsten erscheint, ist die richtige.

Diese, oft erst nach sehr langem Hin- und Herbewegen des Kraters gefundene, neue Einstellung muß dann mit Hilfe des Kraterreflektors fixiert werden. Man wird bei diesem oft umständlichen Probieren feststellen können, daß der durch Hin- und Herschieben gefundene Punkt mit dem optischen Brennpunkt, der meist auf der Rückseite des Spiegels in Millimetern angegeben ist, nicht übereinstimmt.

Der für uns Vorführer zur Ausleuchtung der Leinwand sehr wichtige Punkt ist immer einige Zentimeter weiter entfernt als der angegebene Brennpunkt.

Noch mehr Kleinigkeiten

Bei Verwendung von Kohlesparern muß der Spiegel korrigiert werden. Das Verstellen des Spiegels hat dann immer wieder den Nachteil, daß bei Verwendung von neuen Kohlen ohne Sparhalter das Bild wieder neu ausgeleuchtet werden muß.

Ausleuchtungsfehler bringen auch unrichtige Belastungen der Beckkohle mit sich. Man muß daher den von der Herstellerfirma angegebenen Belastungsbereich genau beachten. Ein Aussetzen des Beckeffekts, verursacht durch Stromschwankungen, durch gebrochenen Docht (heruntergefallene Kohlestifte nicht mehr verwenden!) oder feuchte Kohle, ergibt immer Ärger bei der Vorführung.

Auch darf der Belastungsgrenzwert nicht "unterschritten" werden, was bei neuen Spiegeln, bei neuen Bildschirmen und hellen Kopien oft angeordnet oder von Vorführern durchgeführt wird. Hat man in den o. a. Fällen die Stromstärke reduziert, so muß man die richtige Ausleuchtung ständig kontrollieren und falls erforderlich wieder neu einstellen.

Eine eingehende Beobachtung des Kraters - es muß beim Abbrand ein gleichmäßig und wohlgeformter Krater entstanden sein -, gibt uns Vorführern Aufschluß über richtige oder schlechte Einstellung der Betriebsstromstärke. Auch ein fahrlässiges und unvorschriftsmäßiges Zünden führt zu Bildunregelmäßigkeiten.

Man ist seinem Publikum ein einwandfreies Bild schuldig und ist daher verpflichtet, vor dem Zünden der Lampe die Gleichrichterstromstärke zurückzudrehen. Je höher die Betriebsstromstärke ist, um so größeres Augenmerk muß man auf den Zündvorgang legen, denn beim Zünden entsteht ein sehr hoher Kurzschlußstrom, der eine Überlastung des Positivkraters mit sich bringt.

Der Krater reißt durch den hohen Stromstoß ein und der wichtige Leuchtsalzdampf weicht, ohne einen Gasball zu erzeugen, durch die Einrisse seitlich aus. Dies bedeutet für die nächsten vorzuführenden Filmmeter eine schlechte Bildwandausleuchtung. Dort "wo" man noch mit den herkömmlichen und stromfressenden Vorschaltwiderständen arbeitet, ist der Zündvorgang so kurz als möglich zu halten.

Ein ganz nahes Heranführen der Negativkohle an die Positivkohle, und dann ein schnelles Herandrehen der negativen Kohle zum eigentlichen Zündvorgang, verhütet Kratereinrisse und Bildstörungen auch bei Einrichtungen ohne Fernsteuerung. Ein rechtzeitiges Zünden, trocken gelagerte und vor Vorstellungsbeginn eingebrannte Kohle, sowie eine richtige Einstellung und Pflege des Nachschubwerkes, der Spindeln und des Spiegels, erleichtern uns die Arbeit während der Vorführung außerordentlich. F. K.

Filmvorführer beim TV (nicht ganz neu in 1962)

Wenn man als Vorführer einmal vor einem Fernsehschirm sitzt, was ja durch die Eigenart unserer Arbeitszeit nur an den freien Tagen der Fall sein kann, so denkt man unwillkürlich an den Kollegen beim Fernsehen und an die Technik der dortigen Filmübertragung.

Es ist dort auch beinahe so wie im Lichtspieltheater. Im Filmtheater ist der Vorführraum der wichtigste Teil des Betriebes, aber auch beim Fernsehen spielt die Filmübertragungsanlage eine nicht unwichtige Rolle. Denn nicht immer hat das Fernsehen zum Ausfüllen der Hauptsendezeit eine Aktualität als Direktübertragung auf Lager, sondern man bedient sich hier fast immer der Bildkonserve.

Man ist auf den Film, ob 16 oder 35mm, angewiesen. Trotz der heute schon sehr oft angewendeten elektronischen oder magnetischen Bildaufnahme, Speicherung und Wiedergabe, ist der normale Kinoprojektor aus dem Fernsehbetrieb nicht wegzudenken. Allerdings wird bei den im Fernsehbetrieb verwendeten Projektoren durch eine sinnreiche Zwischenschaltung die Bildzahl des Projektors von 24 auf 25 Bilder erhöht, um genau mit der beim Fernsehen technisch bedingten Bildfrequenz synchron zu gehen.

Da das vom Normalprojektor projizierte Bild aber nur 3/4 einer Bilddauer im Bildfenster still steht und ein Viertel der Bilddauer bei vorgeschalteter Blende weitergezogen wird, kann eine normale Fernsehaufnahmekamera zu Filmübertragungen nicht verwendet werden, da für die normale Aufnahmeröhre eine zu lange Bildpause entstehen würde.

Man benutzt daher bei der Aufnahme von Filmvorführungen ohne Bildwand Spezialkameras mit einer Bildspeicherröhre. Wenn bei diesem Verfahren das Bild im Projektor stillsteht, wird es durch die uns Vorführern bekannte Verschmelzungsfrequenz - die während des Bildstillstandes einmal durchschlagende Blende -, in sehr kurzer Zeit zweimal auf die Aufnahmeröhre projiziert.

Durch die Speichereigenschaft der Spezialaufnahmeröhre (Superikonoskop) bleibt das vom Projektor erzeugte Bild solange stehen, bis es vom abtastenden Elektronenstrahl ausgewischt wird. In der Dunkelperiode wird dann der Film weitertransportiert, ohne den Abtastvorgang zu beeinträchtigen. Bei einer modernen Bildübertragungsanlage stehen sich beide Projektoren gegenüber, Objektiv gegen Objektiv, zwischen denen die Spezialkamera mit Bildspeicherröhre steht.

Xenonlicht, automatische Überblendung und Kontrolle am Bildschirm erleichtern unseren Kollegen in der Bildübertragungsanlage beim Fernsehsender die oft für Millionen Zuschauer bestimmte Filmvorführung. F. K.

Nitrofilm und Sicherheitsfilm (März 1962)

Wenn man in den früheren Jahren eine Filmvorführerprüfung ablegte, so wurde man sehr eingehend nach den Sicherheitsbestimmungen gefragt. Jeder zur Prüfung schreitende angehende Vorführer kannte daher diese Bestimmungen sehr genau.

Bei manchen Prüfungen allerdings begnügte man sich nicht nur mit dem theoretischen Wissen des Prüflings, sondern man führte den zur Prüfung angetretenen Kollegen, meist im Hofe des Prüfungsgebäudes, an Hand von praktischen Beispielen die Gefährlichkeit eines Filmbrandes vor Augen und somit auch gleichzeitig die Verantwortung, die der künftige Beruf mit sich brachte.

Wenn man nicht selbst einmal einen Filmbrand erlebt hat, kann man sich kaum vorstellen, wie schnell sich ein Nitrofilm entzünden und verbrennen kann.

sehr giftig, sehr schnell entflammbar

Das früher bei Theaterkopien ausschließlich verwendete Nitrofilm-material enthielt chemisch gebundenen Sauerstoff in solch großen Mengen, daß eine ganze Filmrolle ohne Luftzutritt verbrennen oder sich zersetzen konnte. Die bei der Filmzersetzung entstehenden Gase sind sehr giftig, sehr schnell entflammbar und können so rasch entstehen, daß sofort ein gefährlicher Überdruck und Lebensgefahr in der geschlossenen Kabine entstand.

Es war daher zwingende Vorschrift, daß gut funktionierende Überdruckfenster und Türen in den Kabinen vorhanden waren. Das Funktionieren eines Überdruckfensters prüfte man, indem man die Kabinentür etwas heftiger als sonst zuwarf. Der durch dieses rasche Türschließen in der Kabine entstandene Überdruck mußte sofort die Überdruckfenster aufspringen oder aufklappen lassen.

Die Hitzeentwicklung beim Brand eines Nitrofilms ist fast die gleiche wie beim Verbrennen von Holz. Der Abbrand des Nitrofilms erfolgt jedoch 15mal schneller als der der gleichen Menge Holz. Ein Brandversuch mit einer alten, ca. 300 Meter langen Nitrowochenschau, die als loser Haufen auf dem Boden ausgerollt war und angezündet wurde, zeigte, daß diese Filmmenge innerhalb von kaum 40 Sekunden völlig vernichtet wurde. Die Flammen schlugen vier bis fünf Meter rauchlos in die Höhe.

Brandversuche mit Filmmaterial

Als man zum Vergleich die gleiche Menge Sicherheitsfilm verbrannte, konnte festgestellt werden, daß dieser nur sehr langsam verbrannte, weniger giftige Gase entwickelte und nur ganz kleine, kaum 30 bis 40cm hohe Flammen erzeugte. Allerdings verbrennt Sicherheitsfilm unter Bildung eines bläulich-schwarzen Rauches mit viel Flugasche.

Der Brandversuch mit den 300 Metern Sicherheitsfilm dauerte etwa fünf Minuten, ohne daß das Material vollständig vernichtet wurde. Die zurückgebliebenen Reste zeigten Verschmelzungen und Krümmungserscheinungen an den sonst glatten Filmkanten.

Sehr oft demonstrierte man bei den früheren Vorführerprüfungen einen richtigen Projektorbrand, indem man zwei alte ausrangierte Feuerschutztrommeln so auf ein Gestell montierte, daß sie ungefähr die gleiche Lage, wie die Trommeln eines Kinoprojektors hatten und legte einen alten Nitrofilm, auf Spule gewickelt, in die obere Feuerschutztrommel und zog den Anfang des Probefilms zur unteren Trommel.

Unterhalb der unteren Trommel wurden einige Filmschleifen ausgelegt und zwar so, wie sie beim Reißen eines Filmes entstehen. Angezündet wurde dann der aus der oberen Trommel heraushängende Film ungefähr in der Höhe des Bildfensters, denn der Versuch sollte die Folgen eines Bildfensterbrandes zeigen. Das Feuer griff sofort auf die lose umherliegenden Filmschleifen über, welche sofort mit großer Flamme verbrannten.

Der aus der oberen Trommel heraushängende Film brannte gleichzeitig bis zur Feuerschutztrommel ab und setzte trotz des engen Feuerschutzkanals die obere Rolle in der geschlossenen Trommel in Brand, die vollständig ausbrannte.

Die Hitze bei diesem künstlich erzeugten Filmbrand war so groß, daß die Feuerschutztrommel, deren Halter und die inliegende metallene Filmspule völlig verschmolzen und verbogen war.

Ein dritter Brandversuch, den man uns mit einem in einem beschädigten Filmkarton verpackten kompletten Filmprogramm vorführte, zeigte uns, daß es keine Löschmöglichkeit für einen in Brand geratenen Nitrofilm gab.

Warf man Erde auf den brennenden Film, so erstickten zwar die Flammen, aber der Film zersetzte sich und es entstanden wieder die für die Lunge gefährlichen Gase. Sofort nachdem man die Erde ein wenig beiseite schob, schlugen wieder einige Meter hohe Flammen aus dem schon erloschen scheinenden Film empor.

Auch als Feuerwehrmänner mit Schaumlöscher und Wasser an den brennenden Film herangingen, verminderten die Flammen ihre Stärke nicht. Das Feuer erlöschte erst, als der gesamte Film mit Karton verbrannt war.

Nach solchen, bei früheren Vorführerprüfungen regelmäßig durchgeführten Brandversuchen, gingen die frischgebackenen Vorführer mit der Verpflichtung nach Hause, alle Sicherheitsvorkehrungen auch zu beachten.

.

Aknap-Einrichtungen und Koffer-Apparaturen und der Nitrofilm

Überall lauerten früher die Gefahren. Schon beim Transport konnte Funkenflug einen in einem schlechten Karton verpackten Nitrofilm entzünden. Bildfensterbrände waren in der ersten Nachkriegszeit an der Tagesordnung, da man nur alte „Schwarten", mit schlechter Perforation, durch alte Maschinen ohne Kühlung durchzuziehen hatte.

Jede offene Glühbirne konnte einen Nitrofilm zur Entzündung bringen, daher waren Überglocken strengste Vorschrift. Selbst an Überglocken konnte sich der äußerst gefährliche Film noch entzünden, so daß man noch einen Schutzkorb über den Überglocken verlangte.

Das Abspielen einer 1800m-Spule war wegen der dabei entstehenden Reibungswärme strengstens verboten. Auch sogenannte „Aknap"-Vorrichtungen, d. h. Einrichtungen, mit denen auf einer Maschine pausenlos gearbeitet werden konnte, waren strengstens verboten. Trotzdem gab es leichtsinnige Theaterbesitzer, die mit 1800m-Spulen oder mit Aknap arbeiten ließen.

Lebensgefährliche Kofferapparaturen

Lebensgefährlich war das Arbeiten an Kofferapparaturen, die für Typenklasse C (250 W) eingerichtet waren, aber wegen der besseren Bildhelligkeit mit einer 1000-W-Projektiomslampe bestückt wurden.

Allein schon ein sehr schnelles Umrollen konnte den Film zur Entzündung bringen. Bei Wandervorführungen in Gaststätten wurden zum glatten Abrollen des Films Bierdeckel als Glattwickler verwendet. Die bei dieser unverantwortlichen Manipulation entstehende Reibungswärme vermischt mit den Papierfasern der Bierdeckel, machte die Arbeit des Vorführers zu einem lebensgefährlichen Unternehmen.

Die Gefahr des Vorführerberufs in den Zeiten des Nitrofilms kann nur derjenige ermessen, der eine Brandvorführung oder selbst einen Filmbrand miterlebte. Wenn heute auch ungeprüfte Vorführer Nitrofilm vorführen können - und es werden sicher keine guten Kopien sein, die für Filmklubs, und an Filmkunsttagen verwertet werden -, so muß man die Kabine wieder so herrichten, wie es früher Vorschrift war, und wenn es nur für eine Vorstellung ist.

Jeder junge, im Vorführen von Nitrofilm unerfahrene Kollege, sollte bei solchen Vorführungen unter jede Maschine wie früher einen Eimer mit Wasser stellen. Auch eine Asbestdecke zum Selbstschutz sollte nicht fehlen. Alle anderen schon angelieferten Filme müssen an solchen Tagen aus der Kabine.

Da es die vornehmste Aufgabe des Vorführers ist, für die Sicherheit des Publikums zu sorgen, muß an solchen Nitrofilmtagen einmal mehr als sonst das Funktionieren der Feuerschutzeinrichtungen, der automatischen Fallklappeneinrichtung und der Notbeleuchtung kontrolliert werden. Denn schon die kleinste Unachtsamkeit kann zur Katastrophe führen.

Auch Azetatfilm (Sicherheitsfilm) brennt, wenn auch sehr langsam, aber er brennt (s. o.). Man sollte daher, auch wenn man nur noch Sicherheitsfilm vorführt, immer daran denken, daß Ofenhitze, eine Glühlampe ohne Überglocke, eine Zigarette, Blitzschlag oder Kurzschluß beim Zusammentreffen unglücklicher Umstände unser Leben, das Leben des Publikums und unsere Arbeitsstätte auch heute noch gefährden können. Kub.

Der Kraterreflektor bei der Bogenlampe (März 1962)

Welcher Vorführer hat sich wohl nicht schon Gedanken darüber gemacht, die Kontrolle seiner Bogenlampe zu verbessern, eine Kontrolle, die ihm das lästige Blicken durch das Schauloch seines Lampenhauses abnimmt. Dabei hat er sicher von Kraterreflektoren gehört.

An modernen Maschinen sind solche natürlich stets vorgesehen oder bereits fest mit eingebaut. Aber auch an älteren Maschinen kann ein Kraterreflektor nachträglich angebracht werden. Er wird dann einfach an Stelle des roten oder blauen Schauglases in die Lampenhaustür eingesetzt und ermöglicht so die Kontrolle der Bogenlampe an der Kabinenwand.

Nur ist er im Handel immer verhältnismäßig teuer und nicht immer zu haben. Er enthält in einem Gehäuse ein einfaches optisches System, das aus einem Prisma und einer Linse besteht und die Seitenansicht des Lichtbogens sowie die Stellung der Kohlen zueinander auf die Stirnwand des Vorführraumes projiziert. Der Vorführer kann dadurch den Abbrand der Kohle genau kontrollieren, ohne erst durch die Schauöffnung in der Lampenhaustür nach der Kohlenstellung zu sehen.

Wir können uns aber eine so wichtige Vorrichtung sehr leicht und einfach selbst anfertigen. Es braucht ja nicht gerade die Stirnwand des Vorführraumes zu sein, an die wir die Kraterabbildung projizieren. Wenn die baulichen Verhältnisse günstig sind, genügt es schon, wenn wir in Höhe des Lichtbogens in die Tür des Lampenhauses ein Loch von 1 bis 2 mm Durchmesser bohren.

Wir erhalten dadurch an der gegenüberliegenden Wand ein genaues, vergrößertes Abbild der glühenden Kohlenspitzen. Das ist an und für sich nichts Neues, wir haben es hier mit einer einfachen Lochkamera zu tun, die wir uns geschaffen haben. Ein wesentlich schärferes und helleres Bild erhält man, wenn man vor dem Loch in der Lampenhaustür eine ganz gewöhnliche, billige Lupe befestigt. Das Kraterbild wird sich dann kaum von dem eines handelsüblichen Kraterreflektors unterscheiden.

Sind jedoch die baulichen Verhältnisse des Vorführraumes ungünstig oder will man das Kraterabbild unbedingt auf die Stirnwand der Kabine reflektiert haben, dann benötigen wir dazu ein weiteres Hilfsmittel, nämlich einen kleinen Spiegel, der in einem Winkel von etwa 45 Grad an der Lampenhaustür angebracht wird. Durch diese Winkelstellung lenkt er den durch die Lupe und das gebohrte Loch fallenden Lichtstrahl nach der Stirnwand des Vorführraumes ab.

Auch diesen Hilfsspiegel können wir uns leicht selbst bauen. Ein Stück Spiegel, 2X2 cm groß, wird an dem einen Ende eines Blechstreifens von etwa 3 cm Breite und 5 cm Länge befestigt. Das geschieht durch einfaches Umbördeln des Randes, in den man dann den Spiegel einschiebt oder aber durch Aufkleben des Spiegels auf den Blechstreifen mit Alleskleber. Das andere Ende des Blechstreifens wird ungefähr 2 cm vom Rande in den gewünschten Winkel von etwa 45 Grad abgebogen und der Spiegel mit seiner Halterung an dem Lampenhaus befestigt, und schon haben wir das vergrößerte Kraterbild an der Stirnwand unseres Vorführraumes.

Jetzt brauchen wir nur noch bei richtiger Stellung der Kohlen zueinander und bester Ausleuchtung der Bildwand die Stelle der Abbildung durch ein Kreuz zu markieren, dann können wir jederzeit mit einem Handgriff unsere Kohlenstellung in die günstigste Lage bringen und haben damit eine spielend leichte Kontrolle unserer Bogenlampe erreicht. -mar-

Transistoren verdrängen die Röhren (März 1962)

Der Transistor ist bekanntlich ein elektronisches Bauelement, das sich ähnlich wie eine Elektronenröhre als Verstärkerelement verwenden läßt und daher heute auch in modernen Kinoverstärkern Eingang gefunden hat.

Die Arbeitsweise des Transistors beruht auf Kristalleigenschaften und der Gleichrichterwirkung von Trennschichten zwischen verschiedenen Kristallmodifikationen. Er arbeitet daher wesentlich anders als eine Elektronenröhre und kann deshalb nicht ohne weiteres in Schaltungen für Elektronenröhren als Ersatz für diese verwendet werden.

Man war deshalb gezwungen, hierfür besondere Schaltungen für Kinoverstärker zu entwickeln. Die Hauptvorteile der Transistoren gegenüber den Elektronenröhren liegen in ihren geringen Abmessungen, dem Fortfall des Heizstromes, der mechanischen Stabilität, dem einfachen Einbau in die Schaltung durch Verlöten, der großen Lebensdauer und der niedrigen Betriebsspannung von nur 3 bis 20 V.

Transistoren wurden daher zunächst in kleinen transportablen Geräten des Niederfrequenzgebietes verwendet; seit mehreren Jahren findet man sie jedoch auch in Kinoverstärkern. Schon auf der photokina 1958 stellte Philips einen Kinoverstärker M2 vor, dessen Vorverstärker vollkommen mit Transistoren bestückt ist und keine Gleichrichterröhren enthält. Lediglich die Endverstärkerstufen waren zunächst noch mit Elektronenröhren bestückt, da seinerzeit Transistoren höherer Leistung noch nicht mit der erforderlichen Zuverlässigkeit für den Kinobetrieb zur Verfügung standen.

Wie die Entwicklungen der letzten Zeit gezeigt haben, ist man nunmehr auch in der Lage, die Endverstärkerstufen mit Transistoren auszustatten. Hierdurch und durch die Ausnutzung der „gedruckten Schaltungen" haben sich Kinoverstärker ergeben, die gegenüber den früheren Ausführungen ungewohnt kleine Abmessungen aufweisen.

So entstand u. a der TRANS-DOMJINAR-Verstärker von Zeiss Ikon, der aus einem steckbaren Transistor-Vorverstärker-Einsatz und einem mit Röhren bestückten Endverstärker besteht. Als TRANSDOMINAR 671 wird er für stereophonische Schallplatten benutzt; als TRANSDOMINAR 611 für automatischen Vorführbetrieb mit Fernschalteinrichtung.