Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 9 - 1962 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 4/1962 (April 1962)

"Hannover im Blickpunkt der Welt"

In der Zeit vom 29. April bis 8. Mai 1962 wird auf dem Messegelände in Hannover die Deutsche Industrie-Messe abgehalten. Sie ist nicht nur wegen ihrer Ausdehnung, sondern auch durch das umfassende Angebot an Industriegütern die größte internationale Veranstaltung dieser Art, die von Jahr zu Jahr immer mehr an Bedeutung im In- und Ausland gewinnt.

Diese steigende Bedeutung zeigt sich besonders darin, daß in diesem Jahr die Zahl der Aussteller auf 5.400 gestiegen ist, unter denen sich 1.100 Firmen aus 25 ausländischen Staaten befinden. Zum anderen zeigt sich die Steigerung gegenüber den Vorjahren auch darin, daß das Messegelände infolge stärkerer Inanspruchnahme weiter vergrößert werden mußte. Es umfaßt nunmehr eine Gesamtfläche von 880.000 qm, von denen 354.000 qm auf 20 überdachte Hallen, 212.000 qm auf das Ausstellungs-Freigelände und der Rest auf Parkflächen für etwa 44.000 Kraftfahrzeuge entfällt. -

Die untenstehende Aufnahme des Messegeländes von Hannover vermittelt einen wirkungsvollen Eindruck von der gewaltigen Ausdehnung dieses internationalen Messeplatzes und zeigt neben dem Hallenkomplex in der Mitte des Bildes links das Freigelände mit den Ausstellungs- und Vorführungsplätzen der Großmaschinenindustrie, sowie oben und unten einen Teil der riesigen Parkplatzflächen.

Etwa in der Mitte des Hallenkomplexes befindet sich die Halle 5 mit einem Übergang zur Halle 6, die der Fachgruppe »Feinmechanik und Optik« gewidmet sind, zu der bekanntlich auch die Film-und Kinotechnik gehört. Auch in diesen beiden Hallen konnte die Ausstellungsfläche in der Zwischenzeit auf 10.170 qm erweitert werden, wodurch sich für einige Firmen der kinotechnischen und einschlägigen Zubehör-Industrie gegenüber dem Vorjahr Standveränderungen ergeben haben.

Die übrigen Firmen unserer Branche, die infolge ihres großen Fabrikationsprogrammes anderen Fachgruppen angehören, sind auf die Hallen 10, 11, 12 und 13 (Elektrotechnische Industrie) verteilt. Die sonstige, für das Filmtheater wichtige Zubehör-Industrie (Lufttechnische und Heizungsanlagen) ist in den Hallen 7 und 15 untergebracht. - Vorführer, die in der Nähe von Hannover wohnen oder Gelegenheit haben, die Messe zu besuchen, werden also reichliche Anregungen finden und sich ausreichend informieren können.

Kinotechnik und Zubehör in Hannover 1962

Obwohl in diesem Jahr die photokina in Köln ausfällt und nach bisher vorliegenden Nachrichten erst in der Zeit vom 16. bis 24. März 1963 abgehalten wird, nach den bisherigen Erfahrungen demnach in Hannover mit einem verstärkten kinotechnischen Angebot gerechnet werden müßte, sind - mit wenigen Ausnahmen - nach den bis jetzt vorliegenden Berichten kaum Neuerungen in Hannover zu erwarten. Die Industrie hat sich dafür darauf beschränkt, die bestehenden und bewährten Fabrikationsprogramme weiter auszubauen, um die Anwendung smöglichkeiten zu erweitern.

2 (zwei) bis jetzt bekannte Neuerungen für Hannover :

Zeiss Ikon-Xenonlampen mit XBO 2500 W

Die einzige, bis jetzt bekannte Neuerung für Hannover sind zwei Neukonstruktionen von Zeiss Ikon mit der Bezeichnung XENOSOL III und XENOBLOCK III, die für die Verwendung des neuen Xenonkolbens XBO 2500 W von Osram entwickelt wurden und auf die Arbeitsbedingungen dieser Kolbentype abgestimmt sind.

Mit diesen Lampen können nunmehr erstmals Lichtströme über 10.000 Lumen erreicht werden, so daß mit dieser neuen Xenon-Lichtquelle auch Bildwände in großen Theatern ausgeleuchtet werden können, für die bisher nur HI-Betrieb in Frage kam. Das Lampenhaus der XENOSOL III lehnt sich in seinen äußeren Abmessungen an die IKOSOL II an, wurde jedoch zur Anpassung an die erhöhte Wärmestrahlung des 2500-W-Kolbens sowie an zusätzliche Einbauwünsche, insbesondere hinsichtlich Verstellbarkeit der optischen Achse, weitgehend neu gestaltet.

Diese Neugestaltung drückt sich schon äußerlich durch den großen aufgesetzten Dom aus, der die erwärmte Luft aus allen Teilen des Lampenhauses gleichmäßig abführt, und durch den mit großen Luftschlitzen versehenen Deckel an der Rückwand des Lampenhauses. Nach dem Abnehmen dieses Deckels sind das Zündgerät, die drei Verstellknöpfe für den Hauptspiegel und die elektrischen Anschlüsse für die Lampe zugänglich.

Das Innere des Lampenhauses der XENOSOL III ist durch eine Wand dicht hinter dem Hauptspiegel in zwei Abteilungen getrennt. Durch diese Unterteilung werden das Zündgerät und alle elektrischen Bauteile gegen die Wärmestrahlung geschützt, wozu auch der Kaltlichtspiegel wesentlich beiträgt.

Die Trennwand ist unten offen, so daß die durch die Luftschlitze des Deckels in der Rückwand eintretende Kühlluft allseitig um das Zündgerät herum in den Brennraum des Kolbens einströmen kann. Durch diese Maßnahme war es möglich, das Zündgerät mit Hochfrequenzanschluß ohne Gefahr der Wärmeüberlastung im Lampenhaus unterzubringen, und damit die äußeren Abmessungen des Lampenhauses entsprechend gering zu halten.

Die XENOSOL III von Zeiss Ikon wurde mit einem neu entwickelten Hauptspiegel von 380 mm ausgerüstet, dessen Öffnungswinkel größer als 180° ist. Im Zusammenwirken mit dem auf diesen Spiegel abgestimmten Hilfsspiegel von 109 mm wird eine ausgezeichnete Lichtausbeute erreicht. Der Hilfsspiegel ist von einem unten offenen Luftführungsblech umgeben, in das ein auf dem Boden des Lampenhauses angebrachter Tangentiallüfter Kühlluft einbläst, wodurch eine gleichmäßige Kühlung des Hilfsspiegels erzielt wird.

Im übrigen erfordert naturgemäß die starke Wärmeerzeugung des 2500-W-Kolbens eine sehr gute Entlüfung des Lampenhauses, die zur Vermeidung von Stauungen bei nicht genügender Saugwirkung durch einen Aufsatz-Ventilator verbessert werden kann.

Das Lampenhaus der XENOSOL III ist auf eine feste optische Achshöhe von 225 mm über der Tischplatte des Projektors abgestimmt; für abweichende Achshöhen - bei verschiedenen ausländischen Projektoren - wird eine Sonderausführung der XENOSOL III mit verstellbarer optischer Achse geliefert, bei der sich nicht nur der Kolben und beide Spiegel, sondern auch das ganze Lampenhaus-Vorderteil mit der Lichtabschlußklappe in der Höhe verstellen und damit an unterschiedliche optische Achshöhen (z. B. 228 mm) anpassen läßt.

Der XENOBLOC K III entspricht in seinen Innenteilen der XENOSOL III und ist - wie der Name sagt - als Block konstruiert, so daß er für den Einbau in fremde Lampenhäuser verwendet werden kann. Je nach der Größe dieses Lampenhauses wird der Block mit einem Spiegel von 356 oder 380 mm 0 geliefert.

Wie die Sonderausführung der XENOSOL III ist dieser Block in der Höhe der optischen Achse stufenlos verstellbar. Natürlich muß auch hier beim Einbau auf hinreichende Kühlung aller wärmeempfindlichen Teile, wie bei der XENOSOL III, geachtet werden. Sofern die XENOSOL III bedarfsweise mit 900-oder 1600-W-Xenonkolben bestückt werden soll, kann ein besonderer Kabelsatz für die Anschlüsse dieser mit Stiftsockel versehenen Kolben geliefert werden. Der Xenonkolben XBO 2500 W besitzt Kabelsockel, welche die Kontaktstellen der elektrischen Anschlüsse aus der wärmegefährdeten Zone der Lampensockel herauslegen und damit die Betriebssicherheit erhöhen.

Über weitere technische Einzelheiten, insbesondere über die Betriebsdaten der XENOSOL III und die Lichtleistungen, berichten wir in Kürze.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß auch Frieseke & Hoepfner ein Lampenhaus für den Xenonkolben XBO 2500 W entwickelt hat, das voraussichtlich in Hannover gezeigt wird. Es besitzt ebenfalls einen hohen Lampenhausdom - wie er bereits für die bisherige FH-Xenonlampe mit Kaltlicht-Planspiegel benutzt wurde - und eine besondere Abschirmung des unteren Elektrodenanschlusses in Form einer Umhüllung mit Durchbrechungen für den ungehinderten Kühllufteintritt von den Seiten her (DBPa). Im übrigen ist anzunehmen, daß auch Eugen Bauer sich in der Zwischenzeit mit dieser Frage der Verwendung des Xenonkolbens XBO 2500 W befaßt hat und eine Neuentwicklung herausbringt.

Bilder

Lageplan des Geländes der Deutschen Industrie-Messe Hannover. In der Mitte die Halle 5 mit der kinotechnischen Industrie, unten rechts die Hallen 10, 11, 12 und 13 der elektrotechnischen Industrie.

Rückseite der neuen Zeiss Ikon-Xenonlampe XENOSOL III mit dem großen Lampenhaus-dom und abgenommenem Deckel, der die Einstellknöpfe für den Hauptspiegel und das Zündgerät freigibt. (Werkfoto: Zeiss Ikon)

.

Weitere kinotechnische Neuerungen (April 1962)

Frieseke & Hoepfner

Wie in den Vorjahren wird die kinotechnische Industrie auch in diesem Jahr in Hannover neben reichhaltigem Zubehör wieder die - im allgemeinen durch frühere Berichte bereits bekannten - Fabrikationsprogramme für 35- und 70mm-Wiedergabe zeigen. So bringt u. a. Frieseke & Hoepfner den Universalprojektor FH 99/U für 35-und 70-mm-Film, der für die Wiedergabe von 4- und 6-Kanal-Magnetton geeignet ist und während der Vorstellung in wenigen Minuten von einem Format zum anderen umgestellt werden kann.

Die Schalt- und Transporttrommeln dieses Projektors sind doppelt verzahnt für 35 und 70mm breiten Film, so daß sie nicht ausgewechselt werden müssen. Es ist lediglich ein Austausch der Gleitbahnen, der Andruckrollen und der Magnetköpfe erforderlich. Die zugehörige Bogenlampe ist bis 150 A belastbar und mit einem Kaltlichtspiegel von 540 mm 0 ausgestattet, der eine hohe Lichtleistung des Projektors gewährleistet. Der Spiegel besitzt eine zusätzliche Wasserkühlung, die eine Überhitzung des Lampenhauses verhindert.

Die Steuerung der Maschine erfolgt durch Druckknöpfe mit einer Steuerspannung von 42 V. Der Formatwechsel kann bei laufender Maschine mit Hilfe von Format-Schnellwechselschiebern vorgenommen wTerden; Objektiv-Schnellwechselfassungen garantieren eine optimale Bildschärfe.

Die Filmtrommeln haben ein Fassungsvermögen von 1800 m Normalfilm oder 900 m Film von 70 mm Breite. Die Projektoren FH 99/U sind mit elektromagnetischen Überblendungseinrichtungen für Bild und Ton ausgerüstet.

Eugen Bauer, Philips und Zeiss Ikon

Universalprojektoren und das sonstige Projektorenprogramm zeigen auch Eugen Bauer, Philips und Zeiss Ikon, wobei immer stärker die Absicht zum Ausdruck kommt, diese Projektoren weiter zu verbessern und auch zu vereinfachen und ein gewisses Aufbausystem zu schaffen, daß es auch dem mittleren und kleinen Theater ermöglicht, bei verringerten Erstanschaffungs-kosten die Errungenschaften der modernen Wiedergabetechnik auszunutzen.

Diesem Zweck dienen auch die Weiterentwicklungen auf dem Verstärkergebiet, wo die Verwendung von Transistoren an Stelle von Röhren (s. FV 3/62, Seite 8) - vorläufig allerdings im wesentlichen für die Vorverstärkung - einen immer größeren Umfang annimmt, da diese Verstärkungsart wegen des Fortfalls des Heizstromes und der niedrigen Betriebsspannung kleine Baueinheiten und damit preisgünstige Geräte ermöglicht. Auch auf dem Lautsprechergebiet sind weitere konstruktive und qualitative Verbesserungen festzustellen.

Das Angebot der Zubehör-Industrie (April 1962)

Die deutlich sichtbare Absicht, auch auf dem Gebiet des kinotechnischen Zubehörs durch Erweiterung und Vervollkommnung der Fabrikationsprogramme Geräte zu schaffen, die allen technischen Anforderungen gerecht werden, zeigt sich besonders auf dem Gebiet der Kino-Gleichrichter.

Hier ist man schon seit Jahren bemüht, sowohl für den Betrieb mit Bogenlampen als vor allem auch für den Xenonbetrieb Gerätetypen zu schaffen, die den besonderen Bedingungen dieser Betriebsarten angepaßt und möglichst universell verwendbar sind. Das Angebot der Hersteller von Kinogleichrichtern in Hannover wird zeigen, daß dieser Weg weiter beschritten wurde, um auch den mittleren und kleinen Theatern die Einführung des Xenonbetriebes zu ermöglichen.

Auf dem Gebiet der elektronischen und elektro-mechanischen Saalverdunkler sind ebenfalls Neuerungen zu erwarten, die sich im besonderen auf Geräte für die flackerfreie und stufenlose Verdunklung von Zuschauerraumbeleuchtungen mit Leuchtstofflampen erstrecken werden.

Das sonstige Angebot der einschlägigen Zubehörindustrie umfaßt u. a. Kästen für Dia-Aufbewahrung, Gongs, Umroller, Filmspulen und Klebepressen für 35- und 70-mm-Film, Akku-Taschenlampen, Spezial-leuchten, Scheinwerfer, Hinweisschilder, Leuchtstoff- und Neonröhren, Leuchtraster sowie Reklame- und Langfeldleuchten.

Bilder:

XENOBLOCK III mit Xenonkolben XBO 2500 W zum nachträglichen Einbau in vorhandene Lampenhäuser. Links die Einstellknöpfe mit biegsamen Wellen für den Hauptspiegel; darunter das Zündgerät. Zwischen Zündgerät und Hauptspiegel die Trennwand. Vor dem Xenonkolben das Luftführungsblech mit darunter angeordnetem Tangentiallüfter zur Kühlung des Hilfsspiegels. (Werkfoto: Zeiss Ikon)

Projektorkopf des Universalprojektors FH 99/U von Frieseke & Hoepfner für 35 und 70 mm breiten Film. (Werkfoto: Frieseke & Hoepfner)

.

Entlüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen

Ein sehr umfangreiches Angebot zeigen in Hannover die Hersteller von Be- und Entlüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen. Diese für das Filmtheater unabhängig von der Jahreszeit wichtigen Anlagen sind ebenfalls so konstruiert und in ihren Ausführungen unterteilt, daß für jeden Verwendungszweck und für jede Theatergröße die geeignete, wirtschaftlich arbeitende Einrichtung zur Verfügung steht.

Von besonderem Interesse sind hierbei die Ölfeuerungs-Anlagen, die fast keine Wartung erfordern und automatisch mit Hilfe von Kontakt-Thermometern ferngesteuert werden können.

- Anmerkung : Die Problematik des Verbrennens von fossilen Stoffen war in 1962 absolut unterentwickelt.

Zudem erfordert die Unterbringung des Heizöltanks einen weit geringeren Raum als ein Kohlenkeller für eine Zentralheizung mit Koksfeuerung.

Diese Übersicht, die auf Grund der bisher vorliegenden Unterlagen über die Deutsche Industriemesse Hannover 1962 zusammengestellt wurde, kann demgemäß keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Sie läßt zumindest aber die große Bedeutung erkennen, die dieser technischen Schau zukommt, da sie alles umfaßt, was zur technischen und Verbrauchsgüterindustrie gehört.

Der Besucher wird daher vieles Interessante vorfinden, auch solche Dinge, die nicht direkt zu seinem internen Interessengebiet gehören, so daß sich schon aus diesem Grund ein Besuch der Deutschen Industriemesse lohnen dürfte. Es sei daher allen Vorführern empfohlen, welche die Möglichkeit haben, Hannover in der Zeit vom 29. April bis 8. Mai 1962 einen Besuch abzustatten, diese Möglichkeit wahrzunehmen. Sie werden dort viele wichtige Anregungen finden und Gelegenheit haben, sich eingehend zu informieren.

Aus der Praxis - für die Praxis - nur die Titelzeilen (April 1962)

Diese Artikel stellen den an "ernster und gewissenhafter Arbeit" interessierten Vorführer in den Mittelpunkt - als vermeintliche Helden des Kinos.

.

Die nachfolgenden Arikel haben wir übergangen:

.

Die Einsatzbereitschaft im Vorführraum

An den Lampenhaus-Abzug denken!

Verwechselung von Filmrollen ausgeschlossen

Halbe Köpfe! -über die Verstümmelung eines Kulturfilms

Verhütung von Brandgefahren

.

Zuschriften aus dem Leserkreis ...

.

Vorführer und »Filmeinleger«

Die vielfach noch bestehenden Mißstände bei der Filmvorführung, die mangelhafte Wartung und Pflege der Maschinen und Geräte und vor allem die teilweise ungenügende fachliche Ausbildung mancher Vorführer, waren schon des öfteren Gegenstand von Artikeln und Zuschriften aus dem Leserkreis, die diese Verhältnisse anprangerten. Nachstehend bringen wir eine weitere ausführliche Zuschrift eines Vorführers aus Frankfurt/M., die sich an Hand von drastischen Beispielen mit diesem Thema auseinandersetzt und die in früheren Zuschriften geäußerten Ansichten bestätigt.

.

Viele Leserzuschrften, die sich wiederholen ........

Schon im letzten Jahrgang 1961 fiel dem sorgfältigen Betrachter und Rechercheur auf, daß die für die Zielgruppe der "Filmvorführer" relevanten - wichtige und weniger wichtige - Themen immer "dünner" wurden.

Und aus der Erfahrung mit den Hifi-Magazinen der 1980er Jahre und danach hatte ich in Erinnerung, wenn der jeweiligen Redaktion die Themen ausgehen, dann füllen "wir" die Seiten einfach mit jeder Menge an Leserbriefen. Das wird schon irgendwie klappen. Jetzt ist die Hifi-Welt - auch die der Esoteriker - viel vielfältier als die Welt des Filmvorfüherers. Und dennoch würden hinter diesem Absatz hier viele in der Vergangenheit bereits ausgeknautschte Themen nochmal und nochmal abgedruckt. Das müssen wir uns nicht antun.

Aus diesem Grund ist das Heft 4/1962 damit abgeschossen.

.

Die Titel-Seite von Heft 5/1962 (Mai 1962)

"Gestaltung von Bildwerferräumen"

Maßgebend für die Qualität der Filmvorführungen ist nicht zuletzt die richtige Planung, Gestaltung und zweckmäßige Einrichtung des Vorführraumes. Bekanntlich ergeben sich die besten und günstigsten Projektionsverhältnisse, wenn die optische Projektionsachse senkrecht auf die Bildwand trifft und wenn der Vorführraum weder in der Höhe noch in der Breite außerhalb der Mittelachse des Zuschauerraumes liegt.

- Anmerkung : Das ist die erste sinnvolle Bemerkung der Redaktion bezüglich des Problems der Aufstellung der Projektoren bzw. der Positionierung eines vernünftigen Vorführraums im ganzen Kinogebäude. Das hat aber mit der Gestaltung des Bildwerferraums erstmal nichts zu tun.

Wird das nicht beachtet oder ist es aus baulichen Gründen nicht möglich, diese Forderungen zu erfüllen, dann ergeben sich die bekannten trapezförmigen Verzerrungen des Bildes, die zwar durch eine entsprechende Neigung des Bildschirmes und durch Verstellung der seitlichen Blenden für den Zuschauer unbemerkbar gemacht werden können, jedoch bei der Breitwand-Projektion auf gewisse Schwierigkeiten stoßen, insbesondere bei gekrümmten Bildwänden.

Zur Vermeidung von Verzerrungen durch Schrägprojektion sollte daher der Vorführraum so angeordnet werden, daß die ideale Horizontal-Projektion möglichst erreicht wird.

- Anmerkung : Das stimmt so nicht. Eine vernünftige Neigung der Projektionsachse nach unten zugunsten der Lichtreflektion der Bildwand direkt in den Zuschauerbereich ist ein sinnvoller Vorschlag, den der Architekt beachten müsste, nicht der Einrichtungstechniker und schon gar nicht der Filmvorführer.

.

Jetzt zum Innenraum des Vorführraumes

Eine weitere Forderung für einwandfreien Vorführbetrieb sind genügend große Abmessungen des Vorführraumes, die so beschaffen sein sollten, daß die Projektoren von allen Seiten leicht zugänglich sind und die sonstigen Maschinen und Geräte so angeordnet werden können, daß eine gute Übersicht und bequeme Handhabung möglich ist.

Alle Teile der Vorführeinrichtung, die für den Betrieb nicht direkt erforderlich sind oder durch Fernschaltung betätigt werden können, müssen in Nebenräumen untergebracht werden. Um die Möglichkeit zu haben, an den elektrischen Zuleitungen jederzeit bei Bedarf Änderungen vorzunehmen oder Störungen zu suchen, empfiehlt es sich, diese Leitungen in abgedeckten Kabelkanälen zu verlegen und sie eindeutig zu kennzeichnen.

In diesen Kanälen können außerdem die Zu- und Abflußleitungen für die Wasserkühlung der Bildwerfer und die Zuleitungen für die Gebläseluft untergebracht werden. Bei der Aufstellung der Projektoren muß darauf geachtet werden, daß diese möglichst wenig Störgeräusch in den Zuschauerraum abgeben.

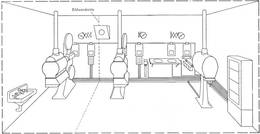

Zu diesem Zweck werden sie zweckmäßig auf Betonsockeln montiert, die auf schalldämmendem Material ruhen; zumindest sollten die Bildwerfer selbst auf schalldämmendem Materia! (Kork, Gummi, Filz o. ä.) stehen und die Befestigungsbolzen gegen den Bildwerfer isoliert werden. Über die richtige Anordnung der Rauchabzüge für die Lampen wurde bereits in FV 4/62 berichtet. Weitere Anregungen sind in der vorliegenden Ausgabe enthalten. Die Anordnung der Geräte soll so gewählt werden, daß die dauernd benötigten Einrichtungen (Gong, Saalverdunkler, Plattenspieler, Vorhang- und Blendenzugeinrichtung sowie die sonstigen Fernschalteinrichtungen) möglichst vom Standort des Vorführers aus bedient werden können. Die Umrolleinrichtung und der Filmschrank werden zweckmäßig am Fenster der gegenüberliegenden Wand des Vorführraumes aufgestellt. - Die untenstehende Zeichnung gibt Aufschluß über die Anordnung der Maschinen und Geräte. (Zeichnung aus: Zeiss Ikon »Bild und Ton«)

Rückschau auf die Deutsche Industriemesse (Mai 1962)

So imposant und vielseitig sich die in der Zeit vom 29.4. bis 8.5.1962 abgehaltene Deutsche Industrie-Messe in Hannover wieder zeigte, so gilt das nicht für den kinotechnischen Normalfilm-Sektor, der in diesem Jahr noch schwächer als in den Vorjahren vertreten war, so daß die Hannover-Messe für dieses Fachgebiet immer mehr an Interesse verliert.

Andererseits ist aus Mitteilungen und Berichten unserer Fachindustrie bekannt, daß - wie in FV 4/1962 bereits angedeutet wurde - in der letzten Zeit verschiedene Neuerungen herausgebracht wurden, die insbesondere auf dem Gebiet des Xenonlampen-Betriebes liegen, jedoch konnte hiervon in Hannover noch nichts festgestellt werden. Dafür zeigten Firmen der kinotechnischen Zubehörindustrie einige Neuerungen, auf die nachstehend kurz eingegangen werden soll.

Geräte für den Vorführbetrieb

Mit Rücksicht auf die steigende Verwendung von Xenonlampen für die Kinoprojektion, deren Typenbereich bekanntlich inzwischen um den Xenonkolben XBO 2500 W erweitert wurde, haben die Hersteller von Kinogleichrichtern ihre Fabrikationsprogramme weiter vervollständigt, wobei auch bereits Geräte und Zusätze für diesen neuen Osram-Xenonkolben festgestellt werden konnten.

Eine umfangreiche Serie von Gleichrichtern stellt z. B. die Fa. Dr.-Ing. Jovy GmbH., Leer/Ostfriesland, zur Verfügung, die in ihrer unterschiedlichen Ausführung und technischen Bemessung so abgestuft sind, daß praktisch für jeden Verwendungszweck und jede Betriebsart das geeignete Gerät geliefert werden kann. In der einfachsten Ausführung ist bei diesen Gleichrichtern die Stromstärke durch Stufendrosseln mit 4-Stufenschalter am Gerät einstellbar.

Die übrigen Typen von Dr.-Ing. Jovy können mit Fernsteuergeräten stufenlos gesteuert werden, wobei die JOVY-Lichtsteuerdrossel verwendet wird, die durch ein eingebautes Netzschütz fernschaltbar eingerichtet ist.

Im übrigen sind diese Gleichrichter so bemessen, daß sie sowohl für Reinkohlen- und Beck-Betrieb, wie auch für Xenonlampenbetrieb verwendet werden können. Bei einigen dieser Typen geht der Arbeitsbereich bis 120 A; für Sonderfälle stehen auch Gleichrichter für Stromstärken bis zu 225 A zur Verfügung.

Speziell für den Betrieb des neuen Xenonkolbens XBO 2500 W dient die Type XENOGA-100, die eine Leerlaufspannung von 85 V, eine Bogenspannung für Xenonbetrieb von 20 bis 35 V aufweist und über einen regulierbaren Strombereich von 15 bis 100 A verfügt.

Die Gleichrichterfirma Heinrich Schrieber, Bremen, hat ebenfalls ein umfangreiches Programm von Kinogleichrichtern für Kohlebogen- und Xenonlampen mit verlustfreier und stufenloser Regelung und Arbeitsbereichen bis zu 200 A vorgestellt. Für die Xenonlampe XBO 2500 W werden von Schrieber Einfach- und Doppel-Gleichrichter für Gleichstrom-Dauerbetrieb von 95 A, sowie auch Xenon-Zusatzsiebmittel bis 95 A geliefert, die unter gewissen technischen Bedingungen auch für Gleichrichter fremden Fabrikates verwendbar sind.

.

Lichttechnische Neuerungen (Mai 1962)

Außer dem eingangs erwähnten Osram-Xenonkolben XBO 2500 W, der einen Lichtstrom von 100.000 Lumen besitzt, wurden auch von Philips mehrere Typen von Xenon-Kurzbogenlampen, Type CSX, auf den Markt gebracht, die auf dem lichttechnischen Stand von Philips in Hannover gezeigt wurden.

Es handelt sich um die Typen CSX 150 W, CSX 450 W, CSX 900 W und CSX 1600 W. In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß es nach einer Mitteilung von Osram jetzt möglich geworden ist, auf Grund der technologischen Weiterentwicklung und der in der bisherigen Praxis gewonnenen Erfahrungen für die im Kinobetrieb verwendeten Osram-Xenonkolben 450, 900 und 1600 W eine mittlere Lebensdauer von 2.000 Betriebsstunden anzugeben.

Diese Erhöhung der Lebensdauer - gegenüber 500 Stunden im Jahre 1952 - bedeutet neben der damit zusammenhängenden Erhöhung der Betriebssicherheit eine indirekte Preisermäßigung, die viel dazu beitragen wird, daß sich der Xenonlampenbetrieb immer mehr durchsetzt, wobei in erster Linie daran gedacht ist, die vorhandenen Kohlebogenlampen durch Xenon-Einbausätze und Xenon-Siebmittel auf Xenonbetrieb umzustellen.

Eine interessante Neuerung auf lichttechnischem Gebiet, die auch im Filmtheater Verwendung finden kann, ist die Jod-Lampe 1000 W/220 V von Philips, Typ 12 013 R, die aus einem Quarzglaskolben von 189 mm Länge besteht, in dem eine Wolframwendel von ca. 140mm Länge zentrisch gelagert ist.

Durch den Jodzusatz wird die Lichtausbeute und die Lebensdauer der Lampe bedeutend verbessert. Für Anstrahlungen und Flutlicht wird die Jod-Lampe 12 013 R in eine kleine, wannenförmige Leuchte eingebaut und ergibt dadurch eine sehr gute Bündelung.

Für dekorative Effekte wurde von Philips eine Leuchtstofflampe in W-Form mit Lichtfarbe „Weiß de Luxe" entwickelt, die so W-förmig gebogen ist, daß sie eine Leuchtfläche von 25 X 25 cm ausfüllt. Da die Leuchtfläche auch schwarz oder farbig beschriftet werden kann, eignet sich die W-Lampe sehr gut als Hinwelsschild in den Vorräumen des Theaters und auch für dekorative Lichteffekte im Zuschauerraum.

Als Orientierungs-Beleuchtung in verdunkelten Räumen, Gängen und Treppen dient eine weitere Philiips-Neuheit, das LU-Nachtlicht, Typ LU 1000 C/L, das in Form und Größe eines Schukosteckers hergestellt ist und einen Einheitsstecker für normale und Schuko-Steckdosen besitzt.

Die von der Fa. Witte & Sutor GmbH, Murrhardt/ Württ., vor einigen Jahren auf den Markt gebrachte Acculux-Taschenlampe, die an einer Steckdose aufgeladen werden kann, steht jetzt auch als „Acculux-Brillant" in einer noch kleineren, flachen Form zur Verfügung. Sie ist nicht viel größer als eine Streichholzschachtel und kann im Filmtheater von den Platzanweiserinnen benutzt werden.

Bilder

Innenansicht der XENOSOL III von Zeiss Ikon mit Xenonkolben XBO 2500 W. Links hinter der Zwischenwand das Zündgerät; rechts unten der Tangentiallüfter für den Hilfsspiegel. (Foto: Zeiss Ikon)

JOVY-Kinogleichrichter XENOGA-100 für Reinkohlen-, HI-Kohlen, und Xenonlampen-Betrieb, Stromstärken 15-100 A einstellbar durch Fernsteuerung. (Foto: Dr.-Ing. Jovy)

.

Nicht in Hannover - aber neu (Mai 1962)

Wie schon eingangs erwähnt wurde, sind seitens unserer kinotechnischen Industrie in der letzten Zeit verschiedene Neuerungen herausgebracht worden, die jedoch auf der Hannover-Messe nicht gezeigt wurden.

Der Grund hierfür liegt voraussichtlich darin, daß diese Neuerungen zwar entwicklungsmäßig fertig, jedoch noch nicht fabrikationsreif bzw. lieferbar sind. Hierzu gehören die neuen Xenonlampen XENOSOL III und XENOBLOCK III von Zeiss Ikon, die mit dem Xenon-Kolben XBO 2500 W ausgerüstet sind. Über diese Neuerung wurde in FV 4/1962 auf Seite 2 bereits ausführlich berichtet.

Nachzutragen wäre noch, daß die hohen Lichtströme, die mit der XENOSOL III mit 2500 W-Kolben erzeugt wenden, einen wirksamen Schutz des Films gegen die mit der Lichtstrahlung verbundenen Wärmestrahlung bedingen, so daß ein Wärmeschutzfilter Kli 36 vorgesehen wurde, das so in den Lichtschutztubus zwischen Lampe und Projektor eingesetzt wird, daß die Wärmestrahlung schräg nach unten in das Lampenhaus reflektiert wird, wo sie von einem Schutzblech hinter dem Hilfsspiegellüfter aufgefangen wird.

Je nach verwendetem Bildmaterial und Leuchtdichtefaktor können mit der XENOSOL III und dem XENOBLOCK III mit XBO 2500 W/83 A CinemaScope-Bildwände bis zu 26m Breite ausgeleuchtet werden. Damit können nunmehr auch Bildwände in sehr großen umbauten Filmtheatern ausreichend ausgeleuchtet werden. Über die entsprechenden Entwicklungen auf diesem Gebiet von Frieseke & Hoepfner und der Fa. Eugen Bauer wird in Kürze berichtet, sobald ausführliche Unterlagen vorliegen.

.

Automatische Vorführung (Mai 1962)

Ebenfalls nicht in Hannover gezeigt, aber neu, ist ein von Zeiss Ikon herausgebrachter Vorführautomat ERNEMAT II, eine vereinfachte Ausführung des ERNEMAT I, der aus zwei Überblenderautomaten und einem Saalautomat besteht. Die Überblenderautomaten dienen zum Starten des Projektors, zum Zünden der Xenon-Lampe und zur Überblendung von der auslaufenden auf die anlaufende Maschine.

Der im Zuschauerraum untergebrachte „Saalautomat" übernimmt gagegen einige Funktionen, die sich im Zuschauerraum auswirken. Hierzu gehören das öffnen und Schließen des Vorhanges, das Betätigen des Rampenlichtes und der Zuschauerraumbeleuchtung sowie das Ausblenden des zuletzt laufenden Projektors. Damit ist schon eine weitgehende Automatisierung der Filmvorführung möglich, allerdings ohne die Vielzahl der sonstigen Schaltmöglichkelten, die der Vollautomat ERNEMAT I erfassen kann.

Eine weitere - in Hannover ebenfalls nicht gezeigte - Neuerung auf diesem Gebiet ist die Vorführautomatik HASSOMAT der Fa. Hasso-Projektionstechnik, München, die zur Rationalisierung und Automatisierung der Vorführung dient und den Vorführbetrieb vereinfacht. Die Anlage besitzt automatische Endabschaltung und eine automatische Einrichtung, die bei Filmriß wirksam wird. Sie besteht aus dem eigentlichen Automaten und einem getrennten Steuergerät.

Über diese beiden Neuerungen, wie auch über die oben aufgeführten, in Hannover nicht vorgestellten Neuentwicklungen wird an dieser Stelle in Kürze gesondert mit entsprechenden Illustrationen berichtet.

Auch hier : "Aus der Praxis - für die Praxis"(Mai 1962)

ein langer Artikel

.

Unsere Kabinen einst und jetzt

Die alten Kollegen, die schon mehrere Jahrzehnte am Film „kleben", werden es bestätigen, daß schon viele Jahre der schöne Satz von unserem Arbeitsplatz - dem Vorführraum, dem Herz des Filmtheaters - seine Runde macht. Doch man dachte in all den früheren Jahren kaum daran, den so wichtigen Raum, von dem aus die Projektoren und die Wiedergabe des Tones gesteuert und für die Sicherheit der Gäste gesorgt wird, auch wie ein empfindliches Herz zu behandeln.

Im Gegenteil, man behandelte unseren Arbeitsraum als eine untergeordnete Angelegenheit oder gar als ein notwendiges Übel, so daß man, "wie Fachzeitschriften berichteten" (Bitte welche Fachzeitschriften ???), sogar einmal beim Bau eines neuen Theaters vergaß, den Vorführraum einzubauen. Die Ausgaben für eine Luxusausstattung des Saales, des Foyers und des Büros wurden nicht gescheut; den Vorführraum brachte man aber nachträglich in einer Ecke hoch unter dem Dach an.

.

Die Schwalbennester (nicht nur in Wiesbaden)

Früher klebten die meisten Kabinen wie Schwalbennester an den rückwärtigen oder seitlichen Wänden der Theater, und waren nur durch steile Leitern zugänglich. Oft mußten die Filmprogramme, in einzelne Akte zerlegt, an Schnüren nach oben gezogen werden, oder man mußte, wie ein Tourist, mit Rucksack und in mehreren Besteigungen das Programm in die schwindelnden Höhen bringen.

Kabinen, die kaum ein Ausmaß von vier bis fünf Quadratmetern zu verzeichnen hatten, jedoch mit zwei Maschinen ausgerüstet waren und weder Fenster, noch Entlüftung und Wasser aufzuweisen hatten, waren keine Seltenheit.

Ich erinnere mich an einen Vorführraum, der nachträglich in einem zur Saalrückwand günstig gelegenen Hausflur eingerichtet wurde, der zwar sehr lang war, aber so schmal, daß die Kabinenrückwand gerade den Griff zu den Bedienungsspindeln der Lampenhäuser zuließ.

Wollte man den Film einsetzen und Überblenden, so mußte man unter dem Lampenhaus zur zweiten Rechtsmaschine hindurchkriechen. Dieselbe Kriechstellung mußte man einnehmen, wenn man zu Beginn der Vorführung das Dia-Gerät bedienen wollte.

Vorführräume, die so eng waren, daß bei zwei Rechtsmaschinen nur zwei Projektionsfenster und eine Schauöffnung vorhanden waren, gab es sehr oft. Man mußte in solchen Fällen, wenn man das Diagerät bedienen wollte, über den Lichttubus der einen Maschine greifen, um die Dias einsetzen zu können. Überblendungen bei der rechts stehenden Maschine gab es nur im Dauerlauf, da man erst die Maschine auf ein weit vor dem normalen Zeichen selbst eingestanztes Achtungszeichen anwerfen mußte, um schnellstens zur Schauöffnung, die sich zwischen den Projektoren befand, zurückzueilen, und um nicht das letzte Überblendungszeichen auf der Bildwand zu verpassen.

.

Der Neuling

Kam man als Neuling aus einem schon ordentlich eingerichteten Vorführraum in eine Kabine mit den vorher beschriebenen Verhältnissen, so war das Eingewöhnen an die neue Umgebung nicht leicht.

.

- Anmerkung : Auf die Idee, dort - in solch einem "Laden" - gar nicht erst anzufangen oder gleich wieder zu kündgen, kam der Autor aber nicht .... oder etwa doch ???)

.

Aber nicht nur schlechte bauliche Verhältnisse, wie Vorführräume die nur durch Bodenlucken zu erreichen waren, gab es, auch die Einrichtungen waren unzureichend.

Völlig veraltete Technik .... und wirklich keine Alternative ?

Da manche Theater vorerst mit nur einer Maschine spielten, und anschließend eine moderne Maschine, oder einen Gelegenheitskauf aufstellten, mußte man oft zwei grundverschiedene Maschinentypen bedienen, Inprovisationen, Abrißüberblendungen, Überblendungen mit verschiedenen selbstinstallierten Mechanismen, wie Stangen, Klappen, Zugseil, Schieber und Deckelüberblendungen, die mit Rollen und Gewichten an der Decke montiert waren, konnte man fast überall beobachten.

Eine für ein gesundes Luftvolumen in einem Vorführraum notwendige und später gesetzlich festgelegte Höhe von 2,80m fand man selten vor. Eine vorhandene große Höhe eines Vorführraumes wurde meist durch eingebaute Podeste für den höheren Stand der Maschinen so verkleinert, daß der dort arbeitende Kollege mit dem Kopf fast bis an die Decke reichte. Das so schon ungenügende Luftvolumen in den Kabinen verkleinerte man in unverantwortlicher Weise noch mehr, indem man alle zur Vorführung benötigten Geräte in den Vorführraum einbaute.

Nicht selten fand man daher auch die Umformer, die Gleichrichter, die Bogenlampenwiderstände und nicht zuletzt auch die Batterien im Vorführraum, in dem an sich schon Platzmangel herrschte. Man kann sich vorstellen, daß eine Arbeit inmitten der Geräte, die große Wärme abgaben, wie Bogenlampen- und Verdunklungs- Widerstände, keine Konzentration zuließ und zur Qual wurde.

Und dann noch die vielfachen Gefahrenquellen

Man denke auch an die vielfachen Gefahrenquellen an unseren früheren Arbeitsplätzen, vor allem an den leicht entzündlichen Nitrofilm ohne ausreichender Kühlung, die Luft anheizende und austrocknende Widerstände, die Luft vergiftenden Batterien oder die offenen von hinten zugänglichen Hauptschalttafeln.

Das Gesetz verlangte daher nach dem anfänglichen Durcheinander, daß nicht nur aus Gründen der Sicherheit, sondern auch von sozialen Gesichtspunkten aus, alle indirekt an der Vorführung beteiligten Geräte in Nebenräumen untergebracht werden mußten.

Erst von diesem Zeitpunkt an kam allmählich Ordnung in die Kabinen und man konnte von einer gewissen Sicherheit bei unserer Arbeit sprechen. Wer aber heute meint, und es sind dies meist die jungen Kollegen und die jungen Unternehmer, daß schon allein mit modernen Maschinen eine gute Vorstellung gewährleistet wird, der bedenke, daß zu einer guten Arbeit an den modernen Maschinen auch Können und Konzentration gehört.

Können und Konzentration kann man aber nur entwickeln, wenn man an einem guten Arbeltsplatz gut ausgebildet wurde und wieder in einem guteingerichteten Vorführraum arbeitet. Tageslichteinfall, Lüftungsmöglichkeit, fließendes Wasser und eine nähe Toilette, sind heute die Vorbedingungen einer guten Arbeit. F. K.

- Anmerkung : Schon wieder ein Horror-Artikel aus Weilburg von Herrn F. Kubaszek. Was wollte er einem Filmvorführer damit nahebringen ? In Wiesbaden gab es nur einen von vielleicht 20 Vorführräumen, der die Bedienung der Projektoren deutlich erschwerte. Das war der des "Filmstudio"s in der Wilhelmstrasse. Die anderen mir bekannten Bildwerferräume waren in Ordnung.

.

Aus der Praxis - für die Praxis (Mai 1962)

"Anregungen für den Vorführer"

In unseren Rubriken „Aus der Praxis - für die Praxis" und in den „Zuschriften aus dem Leserkreis" ist schon wiederholt von Vorführern mit langjähriger praktischer Erfahrung darauf hingewiesen worden, wie wichtig es ist, daß im Vorführraum auf größte Ordnung geachtet werden muß, um die Sicherheit des Vorführbetriebes zu gewährleisten. Wie oft kommt es z. B. vor, daß eine Vorstellung unterbrochen werden muß oder ausfällt, nur weil ein kleines Ersatzteil fehlt. Nachstehend gibt unser Mitarbeiter Ing. Karl Borkenhagen, Kiel, einige praktische Anregungen, welche Ersatzteile, Werkzeuge und Geräte nötig sind, um auftretende Pannen selbst beheben zu können.

- Vorschläge für den Schaltraum

- Ersatzteile für den Akku-Raum

- Maßnahmen für die Verstärker

- Magnettongerät und Lichttongerät

- Pflege der Lautsprecher

- Maßnahmen für den Projektor

- Behandlung der Projektions-Lichtquelle

- Beschreibung durchlesen

- Welche Werkzeuge sind erforderlich?

K. Borkenhagen

- Anmerkung : Mit dieser ausschweifenden Beschreibung - quasi einem Rundumschlag im gesamten Kinobetrieb - außer der Kasse - wurden jetzt 4 der 8 Seiten dieser Ausgabe gefüllt. Diese Themen sind alle bereits schon einmal (oder gar mehrfach) ausführlich abgehandelt worden. Das hier waren wirklich ausführliche Füll-Artikel, wenn nichts mehr zu schreiben war. Die 4 Seiten werden damit übergangen.

.

Vorführer-Ausbildung und Prüfung (Mai 1962)

(auch das hier nochmal und nochmal)

Wie schon mehrfach berichtet wurde, ist die frühere Lichtspieltheater- Verordnung (LIVO) ab 1.1.1961 außer Kraft gesetzt worden. Damit entfiel auch der nach § 54 dieser Verordnung geforderte amtliche Vorführschein, so daß demnach seit diesem Zeitpunkt auch Vorführer beschäftigt werden können, ohne eine Prüfung abzulegen, "sofern sie über das nötige Fachwissen verfügen".

- Anmerkung : Schon wieder wird hier Unsinn geschrieben. Der einfach so hinten dran gehängte Satz : "sofern sie über das nötige Fachwissen verfügen" ist überhaupt nicht von Bestand, nicht nur, weil es nicht mehr gefordert war. Jeder, der die Projektoren und sonstigen Geräte samt Vorhang und Saallicht bedienen konnte, konnte Vorführer "spielen", so auch ich als Gymnasiast mit meinen 16 Jahren und dazu auch noch unentgeltlich !

Nicht erwähnt wird hierbei sicher mangels damaliger Kenntnis der Redaktion oder des Redakteurs, daß der Kinobetreiber und/oder der Eigentümer die rechtliche Verantwortung dafür hatte, daß im Falle eines Sicherheitszwischenfalles er (oder seine Betreiberfirma) in Regress geommen würde.

.

Die allgemeine Handhabung ist daher heute so, daß der Anwärter auf den Vorführerberuf eine gewisse Anlernzeit in einem täglich spielenden Filmtheater absolviert, bis er in der Lage ist, selbstständig die Vor führ anlagen zu bedienen.

Das sieht in der Theorie ganz einfach aus; die Praxis hat jedoch gezeigt, daß in vielen Fällen, "wo" unzureichend ausgebildete Vorführer mit der Bedienung der Anlage betraut wurden, die Vorführungen sehr mangelhaft durchführt werden und Filmbeschädigungen an der Tagesordnung sind, abgesehen von der ungenügenden Wartung und Pflege der Anlage.

Wenn also heute auch kein Zwang mehr hinsichtlich einer genügenden Fachausbildung ausgeübt werden kann, so sollte doch jeder angehende Vorführer so viel Verantwortungsbewußtsein aufbringen, daß er sich eingehend mit allen einschlägigen Fragen der Filmvorführung und Filmbehandlung befaßt.

Sofern der ausbildende Vorführer seine Aufgabe ernst nimmt und der Anlernling mit der nötigen Gewissenhaftigkeit an die Sache herangeht, müßte die Gewähr gegeben sein, daß ein nach dieser Methode ausgebildeter Vorführer bei der späteren Berufsausübung seine Pflicht voll und ganz erfüllt.

Weitere Einschränkungen ......

Die praktische Ausbildung in irgend einem Vorführraum kann natürlich nur an einem bestimmten Gerätetyp erfolgen, d. h. der Anwärter lernt nur die Maschinen und Geräte kennen, die eben dort vorhanden sind, nicht aber die verschiedenen anderen Fabrikate, mit denen er später - vielfach zu spät - beim Beginn seiner beruflichen Tätigkeit oder beim Stellungswechsel zu tun bekommt.

Er hätte zwar die Möglichkeit, während seiner Ausbildungszeit auch andere Vorführräume aufzusuchen und sich dort über die anderen Fabrikate und deren Bedienung zu informieren; es dürfte aber im allgemeinen nicht so einfach sein - sofern nicht mehrere Theater mit verschiedenen Gerätefabrikaten im Besitz des Theaterbesitzers sind -, sich in jedem beliebigen Vorführraum für diesen Zweck Eingang "zu verschaffen".

Diese Überlegungen hatten nach der Aufhebung der LIVO bei den interessierten Wirtschaftsverbänden der Filmtheater zu dem Entschluß geführt, in eigener Regie Vorführer-Lehrgänge mit abschließender Prüfung einzurichten, die sich auch anfangs eines guten Zuspruches erfreuten.

.

Wenig Nachfrage

Leider ging jedoch das Interesse an diesen Lehrgängen, über die wir in FV 1/1961, Seite 7, berichteten, im Laufe der Zeit stark zurück, so daß heute praktisch nur noch - abgesehen von den Lehrgängen bei der Landesbildstelle Berlin - in der Bayer. Landesgewerbeanstalt in Nürnberg unter der Leitung des WdF-Bayern solche Lehrgänge mit abschließender Prüfung abgehalten werden, während der Wirtschaftsverband der Filmtheater Nordrhein-Westfalen nur noch bei Bedarf pro Jahr 3 bis 4 Vorführer-Prüfungen durchführt.

Der Grund für den Rückgang des Interesses an den Lehrgängen dürfte vor allem darin zu suchen sein, daß der Besuch eines solchen Lehrganges je nach Entfernung des Teilnehmers vom Wohnsitz mit erheblichen Kosten verbunden ist und im übrigen eben freiwillig ist.

Reines Wunschdenken der "Gestrigen"

Es ist jedoch zu bedenken, daß nur der Besuch eines solchen Lehrganges mit vorhergehender praktischer Ausbildung die Kenntnisse vermittelt, die für die erfolgreiche Tätigkeit im Vorführerberuf nötig sind. Die Teilnehmer haben dabei - wie in Nürnberg - Gelegenheit, alle modernen Maschinen- und Gerätetypen, wie auch die verschiedenen Wiedergabe-Verfahren und die einwandfreie Bedienung der Anlagen in Theorie und Praxis kennenzulernen.

Darüber hinaus werden sie in der Filmbehandlung, in allen vorkommenden technischen Fragen und sonstigen Angelegenheiten gewissenhaft unterrichtet. Es sollte daher auch im Interesse eines verantwortungsbewußten Theaterbesitzers liegen, nur solche Vorführer zu beschäftigen, die eine solche Ausbildung absolviert haben oder sich zumindest auf anderem Wege die nötigen Kenntnisse erworben haben, die sie in die Lage versetzen, die Prüfung zu bestehen und das „Befähigungszeugnis für die Bedienung von Vorführanlagen" zu erlangen.

Laudatio : Karl Kühnemund erhielt Zeiss Ikon-Ehrennadel

In Anerkennung vorbildlich geleisteter Berufsarbeit wurde Herrn Karl Kühnemund, Filmvorführer in der „Schauburg", Holzminden, von der Zeiss Ikon AG, Kiel, eine Ehrenurkunde mit der goldenen „Ernemann-Ehrennadel" verliehen. Herr Kühnemund begann seine berufliche Ausbildung mit einer vierjährigen Lehre als Elektroschlosser in Nordhausen, die er mit der Gesellenprüfung abschloß. Anschließend war er noch einige Zeit als Monteur tätig.

Seine Tätigkeit in der Kinobranche nahm K. im Jahre 1930 auf, wobei er noch einen Teil der Stummfilmzeit und die Entwicklung des Tonfilms erlebte. Herr Kühnemund ist bis zum heutigen Tage der „Schauburg", Holzminden (Inh. Frau Margarete Klein v. Diepold) treu geblieben und erhielt bereits vor längerer Zeit vom Wirtschaftsverband der Filmtheater e. V., Landesverband Niedersachsen, die Ehrenurkunde mit der Malteserkreuz-Plakette in Silber. -Z-

Laudatio : Oskar-Meßter-Medaille für Obering. Hans Friess

Anläßlich der Jahrestagung der Deutschen Kinotechnischen Gesellschaft für Film und Fernsehen e. V. (DKG) wurde am 10. April 1962 in München Herrn Obering. Hans Friess die Oskar-Meßter-Medaille verliehen, die damit zum 16. Male an hervorragende Techniker und Förderer der Kinotechnik vergeben wurde.

In einer Festansprache würdigte der Präsident der DKG, Prof. Dr. A. Narath, die Verdienste von Hans Friess und wies darauf hin, daß er bereits in der Stummfilmzelt eine der ersten automatischen Entwicklungsmaschinen entworfen und gebaut hatte, die bei der Gründung der AFIFA, Berlin, den Grundstock der maschinellen Ausrüstung bildeten.

Zu Beginn der Tonfilmzeit entwickelte er eine fahrbare Tonaufnahme-Apparatur, einen elektrischen Doppel-Plattenspieler, einen Synchrontisch und weitere Zusatzgeräte für die Tonfilm-Herstellung und -Bearbeitung. Im Jahre 1938 wurde Hans Friess zum technischen Leiter der Wienfilm GmbH ernannt, deren technische Anlagen er erneuerte und außerdem eine vollklimatisierte und akustisch vorbildliche Synchronhalle einrichtete.

Nach Kriegsende übernahm Hans Friess im Jahre 1948 die technische Leitung und später die Gesamtleitung der Klangfilm GmbH und der mit ihr vereinigten Ela-Technik von Siemens & Halske in Karlsruhe.

Unter seiner Leitung entstanden hier die bekannten Geräte für die Magnetton-Technik für Film- und Fernseh-Studios, u. a. auch eine Sechsfach-Tonkopiermaschine für die Centfox, auf der heute noch CinemaScopefilme hergestellt (= kopiert) werden. Ein weiteres Verdienst von Hans Friess war die Einführung des Verfahrens der magnetischen Bildaufzeichnung nach dem Ampex-System, das heute in fast allen Fernsehstudios in Deutschland verwendet wird. -Z-

Überreichung der Oskar-Meßter-Medaille an Obering. Friess (r.) durch den Präsidenten der DKG, Prof. Dr. A. Narath. (Foto: DKG)