Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 7 - 1960 - geparkt

.

Die Titel-Seite von Heft 11/1960 (Nov. 1960)

"»arc 120« - ein neues Filmverfahren für Breitwand"

In unserer „Rückschau auf die photokina 1960" in FV 10/1960 brachten wir auf Seite 7 einen kurzen Hinweis auf ein neues Filmverfahren mit der Bezeichnung „arc 120", das von der Arc Protection Comp, nach Patenten von Dr. Wells, New York, entwickelt wurde.

Bei diesem Verfahren wird zur Projektion der normale 35mm-Film mit normaler Bildgeschwindigkeit und normaler Perforation (4 Löcher je Bild) verwendet. Auf der Bildfläche ist nicht - wie üblich - ein einzelnes Querbild untergebracht, sondern zwei hochkant nebeneinander stehende Film-Teilbilder, die in der Mitte der Filmbildfläche Fuß an Fuß gegeneinander stoßen und durch einen schmalen senkrechten Bildstrich getrennt sind.

Der übliche horizontale Bildstrich ist ebenfalls schmaler als bei den sonstigen 35mm-Filmen. Die Filmbildfläche beträgt 18,3 x 25mm, so daß eine gute Ausnutzung der Nutzfilmfläche gegeben ist.

Für die Tonabtastung sind an den Rändern des Filmbandes außerhalb der Perforation je eine Magnettonspur aufgezeichnet. Für die Bildprojektion wird ein von Zeiss Ikon entwickelter und auf der photokina erstmals gezeigter Vorsatz verwendet, der an Stelle des üblichen Projektionsobjektives angebaut wird, und die Strahlenteilung, die Bilddrehung und die Abbildung auf dem Bildschirm übernimmt.

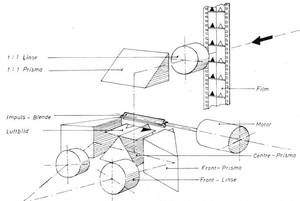

Die sich kreuzenden Projektionsstrahlen ergeben auf der stark gekrümmten Bildwand ein Bild mit dem Seitenverhältnis 1:2,64. Die Trennlinie, die sich durch das Zusammentreffen der beiden Teilbilder in der Mitte der Bildwand ergibt, wird durch eine rotierende Impulsblende nahezu unsichtbar gemacht. Man erhält bei diesem Verfahren große Bilder auf der breiten Wand mit dem Vorteil gegenüber den Verfahren mit mehreren gleichzeitig laufenden Filmen (Cinerama und Cinemiracle), daß normale Projektoren im Überblendbetrieb verwendet werden können und daß der technische Aufwand und der Filmverbrauch wesentlich geringer ist als bei den Mehrfilm-Verfahren, andererseits aber fast die gleiche Bildwirkung erzielt werden kann, wie mit den vorerwähnten Verfahren. - Die untenstehende Zeichnung erläutert schematisch die Wirkungsweise des Verfahrens und die optischen Einzelheiten des Projektionsvorsatzes, der sich aus Linsen und Prismen zusammensetzt und von Zeiss Ikon für den Anbau an die ERNEMANN VIII B entwickelt wurde. (Zeichnung: Zeiss Ikon)

Projektionsvorsatz mit zwei Objektiven für das auf Seite 1 beschriebene „arc 120"-Verfahren, angebaut an einem ERNEMANN VIII B-Projek-tor. (Werkfoto: Zeiss Ikon)

Ein Blick hinter die Kulissen des Films (1960)

Nur wenige der hauptberuflich arbeitenden Filmvorführer werden bisher Gelegenheit gehabt haben, das Filmprogramm, das sie selbst vorführen, einmal auch in der Entstehung miterleben zu können. Ich hatte in diesen Tagen das Glück, einen Film, den wir schon vor langer Zeit abgeschlossen hatten, hinter den Kulissen mitzuerleben.

In den beiden letzten Septemberwochen (1960) drehte das Göttinger Filmstudio unter der Regie von Frank Wisbar in Weilburg (an der Lahn) den Film „Fabrik der Offiziere". Ein Inserat in unserem Weilburger Kreisblatt eröffnete den Reigen. Es wurden 60 junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, welche eine militärische Ausbildung hinter sich hatten, für Filmaufnahmen gesucht. Und dann ging es los.

Plötzlich war die Stille des ehrwürdigen Weilburger Schlosses gestört. Wo sonst ehrfurchtsvolle Besucher auf Filzpantoffeln leise flüsternd durch die Hallen wandelten, knallten jetzt, angefeuert durch rauhe Kommandos, im Gleichschritt mit Zwecken benagelte Kommißstiefel über die Steine. Eine Invasion prominenter Gäste, die man sonst nur von der Leinwand her kannte, setzte ein. Filmfreunde und Neugierige, die aus dem ganzen Oberlahnkreis zur „Filmstadt Weilburg" kamen, erlebten hier die Geheimnisse der Filmaufnahme.

Eben noch hatten die Schauspieler unter den Strahlen der großen Scheinwerfer ihr Bestes gegeben. Wir glaubten, es wäre eine einwandfreie Aufnahme geworden - die Arbeiter bereiteten schon die nächste Szene vor - da ertönte aus dem Munde des Regisseurs das Kommando „noch einmal".

Wir konnten es in diesen Tagen nicht begreifen, wie überhaupt ein Film jemals fertig werden kann. Man sah nur noch Wiederholungen, - viermal, fünfmal und noch öfter wurden einzelne Einstellungen mit der Kamera aufgenommen, und wir konnten erkennen, daß der Regisseur nicht nur eine sichere Hand in der Menschenführung haben muß, sondern auch künstlerische Begabung, technische Fähigkeiten und schöpferische Phantasie, verbunden mit einem guten Gedächtnis.

Er darf nie, auch bei der unwesentlichsten Aufnahme, die Übersicht verlieren. Man konnte auch sehen, daß ein Film nicht in dem Ablauf gedreht wurde, wie wir ihn später als Theaterkopie auf die Leinwand bringen. Die Szenen und die Einstellungen werden immer nach reinen Zweckmäßigkeitsgründen gedreht, d. h. es wurde immer nur das aufgenommen, das zu dem Ortsteil, an dem gefilmt wurde, paßte. Ganz gleich, ob die Dreharbeit in der Mitte des Films anfing, oder am Ende der Anfang des Films gedreht wurde.

.

- Anmerkung : Auch hier wird vom unbedarften Leser, dem in der Regel ganz einfachen Filmvorführer erwartet, daß er mit dem Begriff - einen Film "drehen" - etwas anfangen kann - auch im Jahr 1960 nicht und erst recht nicht im Jahr 2025.

.

Bild

Das Kamera-Team bei der letzten Einstellung. Kameramann und Kamera sind auf einem Wagen postiert, der auf den Schienen bewegt werden kann.

.

Also : Was ist ein Drehtag und ein Drehplan

Jeder Drehtag war in einem Drehplan festgelegt. Jede Szene wurde nach Einstellungen sowie Tag und Zahl der Wiederholungen auf der „Klappe" vermerkt und mit aufgenommen. Wenn man bedenkt, daß bis in die Nacht hineingedreht wurde, so war die Zahl der verschiedenen Szenen und Einstellungen sicher nicht gering und jeder Tag kostete viel Geld; für Apparate, für Strom, für Kostüme, und vor allem für Gagen, die bei den meisten künstlerischen und technischen Mitarbeitern, bei Bauleuten, Handwerkern und Arbeitern tageweise gezahlt wurden.

So wurde aus dem Zwang der Reihenfolge der Zwang der Zeit. Und so war es sicher für den Regisseur keine leichte Entscheidung, Wiederholungen anzuordnen.

Der zweite Mann, der hier regierte, war der Aufnahmeleiter. Während der Regisseur für die Aufnahmen verantwortlich ist, so ist der Aufnahmeleiter dafür verantwortlich, daß überhaupt "gedreht" werden kann. Er muß alles zusammenholen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein muß.

Er muß die technischen und künstlerischen Hilfskräfte rechtzeitig engagieren und für ihre pünktliche Anwesenheit sorgen. Nach täglichen Arbeitsplänen, die er selbst anfertigt, bewegt sich das bunte Treiben.

Kein Autobus, der die Soldaten aus ihren Quartieren abholen sollte, fuhr ohne seinen Befehl. Bei den Maskenbildnern drängte er auf Tempo. Er schickte Telegramme und telefonierte, damit die auswärtigen Darsteller auch rechtzeitig zur Stelle waren. Hand in Hand wiederum arbeitete der Aufnahmeleiter mit dem Architekten.

Alles, was das Drehbuch vorschrieb, mußte zur Stelle sein. So machten die Gehilfen des Architekten aus dem ehrwürdigen Schloßtor mit wenigen Handgriffen ein riesiges Kasernentor. Eine Schrift aus Pappe ausgesägt und mit Knetmasse an die Mauer geklebt, ergab den Wahlspruch der „Fabrik der Offiziere": Ich diene. Auch der weiträumige historische Schloßhof wurde mit einigen wenigen Handgriffen und einigen Pinselstrichen zum Kasernenhof und Exerzierplatz verwandelt. Kanonen aus Holz, Särge, Galgen alles war da.

.

Wenn die Bundeswehr nicht mitmacht .....

Da die Bundeswehr die Mitarbeit abgelehnt hatte, mußte man sich mit den wenigen Statisten zufrieden geben, die sich aus Weilburg zur Verfügung gestellt hatten. Man fand aber nicht, wie es im Inserat hieß, „gediente junge Männer", sondern nur ungediente.

So kann man sich gut vorstellen, daß manch Weilburger Bürger sein Schmunzeln nicht unterdrücken konnte, als er in den Reihen der mit vielen Orden ausgezeichneten Fähnriche, einen Bekannten marschieren sah, von dem er wußte, daß er noch nie ein Gewehr getragen hatte, oder im Gleichschritt marschiert war.

Diese unmilitärischen Statisten bekamen aber doch noch ihren Schliff. Denn sie wurden, bevor sie vor das Auge der Kamera treten durften, einige Tage von früh bis spät über den Kasernenhof gejagt, um so als Fähnrichsdarsteller reif gemacht zu werden.

Im Bild vorn ist die Bambusstange mit dem Aufnahme-Mikrofon sichtbar. Für die Fahraufnahmen mit der Kamera, die im Hintergrund zu sehen ist, sind Schienen verlegt

Auch die zum Filmen benötigte elektrische Energie machte den Verantwortlichen Sorgen, und wurde sogar zu einem Problem. Denn die veralteten Leitungen des Weilburger Stadtnetzes reichten für die vielen Scheinwerfer nicht aus, so daß man aus dem Filmstudio Göttingen und von der Taunus-Film-GmbH Wiesbaden einige Diesel-Aggregate nach Weilburg beordern mußte, die dann an einer nicht-störenden Stelle standen.

In dicken Kabeln wurde die von den ununterbrochen brummenden Aggregaten erzeugte elektrische Energie zu den Scheinwerfern geleitet, die mit HI-Kohle bis zu einer Belastung von 200 A betrieben wurden. In enger Zusammenarbeit mit dem Regisseur, dem Aufnahmeleiter, dem Kameramann und den Beleuchtern wirkte der Standfotograf.

Ein Meister seines Faches, der mit mehreren Fotoapparaten ausgerüstet Kostümfotos und Porträts anfertigt. Er fertigte auch die Szenenfotos für die Presse und für die anderen Zwecke von Produktion und Verleih.

Der große Lichtwagen mit 3 eingebauten Lichtmaschinen für die Versorgung der Scheinwerfer (Aufnahmen vom Verfasser)

.

Die Arbeit des Tonmeisters

Sehr interessant zu beobachten war die Arbeit des Tonmeisters. Wenn die Schauspieler am Morgen noch unterwegs waren, wenn die Straßen noch ohne Zuschauer im Morgennebel lagen, stand der Tonmeister mit seinen Gehilfen schon am Ort der Aufnahme, um sein „technisches Ohr", das an einer Bambusstange befestigte Mikrophon, an den richtigen Platz zu bringen.

Das Mikrophon muß so angebracht werden, daß es nicht vom Kameraauge erfaßt wird, und doch ganz in der Nähe des Schauspielers ist. Unser Ohr ist so fein geschult, daß wir es merken würden, wenn das Mikrophon den Ton nicht im selben Verhältnis aufnimmt, wie die Kamera die Handlung sieht.

Bei Aufnahme auf freien Plätzen und auf zugigen Straßen wurde das Mikrofon mit einem Windschutz versehen. Diese wie ein Lampenschirm aussehende Stoffumhüllung sollte die vom Wind erzeugten Geräusche abfangen.

Während der Aufnahme saß der Tonmeister in seiner fahrbaren und schalldicht abgeschlossenen Kabine und steuerte den Ton. Durch entsprechende Tonsteuerung kann der Toningenieur Einfluß nehmen auf die Wirkung, die der Schauspieler und seine Umweit auf die Sinne der Zuschauer später hervorrufen sollen. Die eigentliche Arbeit des Tonmeisters beginnt allerdings erst dann, wenn die Aufnahmen beendet sind.

Dann muß zugleich mit dem Schnittmeister das aufgenommene Ton- und Bildmaterial gesichtet und jedes einzelne Tonband - die Szenen sind nur durch den Schlag der Klappe und der angesagten und mit aufgenommenen Szenennummer voneinander getrennt - genau zum Filmbild eingepaßt werden.

Meist werden die Tonbänder im Atelier noch korrigiert und mit künstlich erzeugten Geräuschen vermischt, die oft besser wirken sollen, als die natürlichen. Die Krönung der Arbeit des Tonmeisters ist das Synchronisieren, das Zusammenbringen von Sprache, Musik und Geräusch mit dem Bild. Diese Arbeit ist ein Verschmelzen mehrerer Tonbänder zu einem Ganzen, und ein Feinabstimmen.

.

Die Arbeit des Maskenbildners

Ich erlebte auch die Arbeit des Maskenbildners. Er erklärte, er dürfe nicht nur Maske nach irgendeinem Schema machen, er müsse genau das Drehbuch studieren. Dabei darf das Gesicht der Schauspieler nicht bemalt werden, wie es beim Theater der Fall ist, denn die Großaufnahme würde es verraten.

Man muß beim Film mit Schminke den gewünschten Zweck erreichen. Durch Flächen und Schattierungen werden bestimmte Ausdrucksformen herausgeholt. Verwundete Soldaten mit noch „blutenden" Gesichtsnarben wurden hier am laufenden Band erzeugt. Eine mühselige Arbeit, die genau kontrolliert wird, denn die Scheinwerfer leuchten unbarmherzig jedes Fältchen und jeden Farbkontrast aus und machen den kleinsten Schminkfehler offensichtlich.

Ich sah sie alle und sprach mit den vielen Mitarbeitern, die niemals im Film genannt werden. Ich sah die vielen, die nicht Zeiger sondern Triebwerk an der Uhr sind. Die Männer, die bis tief in die Nacht frierend an den Lichtmaschinen standen; die Männer die die Kabel verlegten, die die Aufnahmeorte absperrten oder mit Besen und Schaufel die Plätze reinigten.

Jeder der hier letztgenannten weiß, daß seine Arbeit in der Öffentlichkeit niemals die Würdigung findet, die sie eigentlich verdient. Doch auch sie kleben am Film. Sie haben keinen ruhigen und vor allem keinen gleichmäßig eingeteilten Dienst, wie viele andere. Doch sie stehen auf ihren Posten und bilden die große Mannschaft der Unbekannten um den Film, die die eigentliche Voraussetzung für alles Filmschaffen ist. Kubaszek

Bild-Testfilm BT 35 DIN 15 506 (vom Nov 1960)

In der Sparte „Prüf- und Meßfilme" ist im August 1960 ein Normenblatt DIN 15 506, Blatt 1, vom Fachnormenausschuß Kinotechnik (FAKI) herausgebracht worden, das nähere Angaben über einen Bild-Testfilm für Film 35 mm enthält. Dieser Bild-Testfilm dient zur Beurteilung der Qualität der Bildwiedergabe durch Betrachtung des projizierten Testbildes. Er ist sowohl für das Normalbild als auch für das Breitwandbild mit Bildabdeckung nach DIN 15 545 und für Filme mit amamorphotischer Entzerrung (CinemaScope-filme) geeignet. Das Testbild erscheint mit schwarzen Linien und Figuren auf hellem Grund.

Im Bild des Testfilms ist die Schichtseite des Films dem Beschauer zugekehrt. Der mittlere Bildstandfehler der Testbilder auf dem Film, der als Wertmesser der Bildstandqualität gilt, ist in Höhen- und Seitenrichtung kleiner als 0,007mm und damit im Vergleich zu dem mittleren Bildstandfehler bei der Wiedergabe unbedeutend gering.

Dieser Bildstandfehler entspricht im übrigen in seiner Größe dem subjektiven Eindruck, den eine Bildschwankung infolge der Bildstandfehler bei der Laufbildprojektion hervorruft. Der mittlere Bildstandfehler wird nach den Gesetzen der mathematischen Fehlerrechnung bestimmt. Erfahrungsgemäß sind etwa 68 aller Bildstandfehler kleiner als der mittlere Bildstandfehler. Das Material des Bildfestfilms DIN 15 506 ist Sicherheitsfilm.

Mit Hilfe des Bildtestfilms kann die Bildschärfe an den Viereckfiguren mit gestaffelten Rasterlinien beurteilt werden. Zur Beurteilung der Bildverzeichnung dient ein Liniennetz, das über das ganze Bildfeld verteilt ist. Die anamorphotische Entzerrung kann an aufgetragenen Ellipsen festgestellt werden, die bei einer optischen Entzerrung von 2:1 zu Kreisen werden. Blendenziehen kann mit Hilfe von schwarzen Fünfer-Rechteckgruppen ermittelt werden, wobei sich Ziehstreifen in den breiten schwarzen Feldern bemerkbar machen.

Auf dem Bildtestfilm angebrachte Begrenzungslinien und Stufenfiguren in der Mitte dieser Begrenzungslinien dienen zur Beurteilung der jeweiligen Bildgröße. Eine Stufenteilung entspricht 1% der Bildhöhe bzw. der Bildbreite. Diese Stufenfiguren enthalten jeweils fünf Stufen zu je l%, insgesamt also bis zu 5% Verkleinerung der Bildhöhe oder Bildbreite. Schließlich kann mit dem Bildtestfilm DIN 15 506 auch der Bildstand an den Schwankungen des Liniennetzes gegenüber festen Bezugspunkten oder -linien beurteilt werden.

40 Jahre DKG und FAKI (1960)

Die Deutsche Kinotechnische Gesellschaft (DKG) und der Fachnormenausschuß Kinotechnik (FAKI) im Deutschen Normenausschuß (DNA) können in diesem Jahr auf ihr 40jähriges Bestehen zurückblicken. Aus diesem Anlaß fand gelegentlich der Herbsttagung der DKG am 3.11.1960 in der Technischen Hochschule München eine Abendveranstaltung statt, in der der Vorsitzende der DKG, Prof. Dr.-Ing. Narath, den Festvortrag hielt, nachdem bereits am 2.11.1960 im Künstlerhaus in München ein Empfang anläßlich dieses Ereignisses vorausgegangen war.

In seiner Festansprache gab Prof. Narath einen Überblick über die Entwicklung der DKG, die am 30.4.1920 unter dem Vorsitz von Prof. Dr. A. Miethe gegründet wurde.

Ihre Entstehung verdankt die DKG in erster Linie dem Wagemut von Guido Seeber, einem führenden Filmtechniker der damaligen Zeit und erstem Kameramann von Oskar Messter, dem Begründer der deutschen Film- und Kinoindustrie.

Im Laufe ihrer weiteren Entwicklung gehörten der DKG namhafte Wissenschaftler und Angehörige der kinotechnischen Industrie an. Damit wurde diese Gesellschaft zu einem Sammelpunkt des film- und kinotechnischen Lebens und hat viel zur Entwicklung und zu den erreichten Fortschritten durch aufklärende Fachvorträge und Mitarbeit bei den schwebenden Problemen durch Fachausschüsse beigetragen.

Um Persönlichkeiten zu ehren, die sich um die Kinotechnik und um verwandte Wissenschaften oder um die DKG große Verdienste erworben haben, wurden im Laufe der Jahre eine Reihe von Ehrenmitgliedern ernannt, zu denen außer Dr.-Ing. h. c. Heinrich Ernemann u. a. Oskar Messter gehörten.

Zur bleibenden Würdigung der großen Verdienste Oskar Messters stiftete die DKG am 23.11.1926 die „Oskar-Messter-Medadlle", durch die hervorragende Förderer der Kinematografie geehrt werden. Der erste, der mit dieser Medaille ausgezeichnet wurde, war Oskar Messter selbst, dem sie am 1.12.1927 verliehen wurde.

Die ursprünglich nur in Berlin tagende DKG gründete nach dem Kriege weitere Abteilungen in verschiedenen Städten der Bundesrepublik; so am 13.5.1948 in München, am 23.5.1948 in Hamburg und am 24.10.1957 in Köln.

Eine ihrer Aufgaben betrachtet die DKG in der Ausbildung des Nachwuchses, vor allem von Toningenieuren und Tonmeistern. Die Anwendungen der Kinematografie in Wissenschaft und Technik werden in einem besonderen DKG-Ausschuß behandelt und durch Vorträge und Aussprachen gefördert.

Zur Sicherstellung einer einwandfreien Bild- und Tonqualität werden außerdem genormte DKG-Prüf- und Meßfilme herausgebracht. Kurz nach der Gründung der DKG wurde von ihr am 9.6.1920 der „Normenausschuß der DKG" ins Leben gerufen. Bereits im Dezember 1922 konnten die ersten sieben deutschen Normen unter der Bezeichnung DIN Kin 1 bis 7 vorgelegt werden.

Im Laufe der nächsten Jahre folgten weitere kinotechnische Normen, u. a. im Februar 1939 die erste Norm für den Sicherheitsfilm bis 35mm Breite. Auch die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse brachten keinen Stillstand in den Arbeiten des „Fachnormenausschuß Kinotechnik" (FAKI), wie er später genannt wurde, denn schon im Jahre 1946 konnte die Norm über Start- und Endbänder veröffentlicht werden.

Zwei Jahre später hatten vier Arbeitsausschüsse ihre Tätigkeit aufgenommen; heute (in 1960) bestehen 18 Arbeitsausschüsse mit 534 Mitarbeitern, Firmen und Institutionen, die nunmehr alle einschlägigen Gebiete behandeln. 72 Normen und Entwürfe wurden bisher von den Ausschüssen festgelegt, weitere befinden sich in Arbeit.

Eine der Aufgaben des FAKI besteht in der laufenden Zusammenarbeit mit den Fachnormenausschüssen des Auslandes, um die internationale Austauschbarkeit der Produkte zu gewährleisten. Die ersten internationalen Normungen wurden auf dem Internationalen Fotografischen Kongreß vom 29.6. bis 6.7.1925 in Paris gefaßt, auf dem neben Amerika, Großbritannien und Frankreich auch Deutschland vertreten war.

Seitdem fanden im dreijährigen Turnus regelmäßig unter der Leitung des Bundes der nationalen Normenvereinigungen (ISA) Ausschußsitzungen statt. Im Oktober 1946 entstand - hervorgerufen durch die Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen - eine neue Organisation mit der Bezeichnung ISO und dem Sitz in Genf, der Deutschland seit 1951 angehört.

Das große Verdienst des Fachnormenausschuß Kinotechnik liegt darin, daß es durch seine Arbeit möglich geworden ist, Vereinheitlichungen herbeizuführen, das Nebeneinander zu beseitigen und eine rationelle Ordnung in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft und Verwaltung zu ermöglichen. Nur durch diese Zusammenarbeit wurde es z. B. möglich gemacht, daß deutsche Kopien auf ausländischen Projektoren wiedergegeben werden können und umgekehrt ausländische Kopien auf Projektoren deutschen Fabrikates.

Neu : 2,5 kW Xenonlampe (Info vom Nov. 1960)

In unserem Bericht „Rückschau auf die ohotokina 1960" in FV 10/60 brachten wir auf Seite 7 verschiedene Mitteilungen über Neuerungen auf dem Gebiet der Kinogleichrichter und berichteten speziell über einen neuen JOVY-Xenon-Gleichrichter XENOGA 100, der universell für alle im Filmtheater gebräuchlichen Lampen geeignet und für eine Dauerstromstärke von 100 A bemessen ist.

Er enthält die erforderlichen Siebmittel für die in absehbarer Zeit zu erwartende 2,5 kW-Xenonlampe, die einen Nennstrom von etwa 95 A haben wird.

Hierzu erfahren wir von den Osram-Werken, daß die Versuche für die Entwicklung einer Xenon-Kurzbogenlampe für 2,5 kW mit Erfolg zum Abschluß gebracht werden konnten. Da die Serienfertigung dieser neuen Xenonkolben jedoch erst nach schwierigen, umfassenden und zeitraubenden Vorbereitungen aufgenommen werden kann, ist es z. Z. noch nicht möglich, einen Termin für den Lieferbeginn der Kolben zu nennen.

Neue Fabrikationsanlagen bei Arnold & Richter (1960)

Die Arnold & Richter KG, München, bekannt durch die ARRIFLEX-Filmkamera und durch Geräte und Maschinen für die Herstellung und Bearbeitung von Filmen, hat ihre Produktionskapazität durch einen Erweiterungsbau wesentlich vergrößert. Die Nutzfläche der neu entstandenen Räume (ca. 3.000 qm) soll im wesentlichen für die Herstellung der ARRIFLEX-Kameras und von ARRI-Filmentwicklungsmaschinen verwendet werden, um die ständig steigende Nachfrage nach diesen ARRI-Erzeugnissen befriedigen zu können. Das auf der Türkenstraße 89 in München gelegene Fabrikanwesen enthält außerdem zwei neuzeitlich eingerichtete Filmateliers mit Synchronstudios, Misch- und Schneideräume und ein vorbildlich ausgestattetes Kopierwerk für die Entwicklung und Bearbeitung von Farb-und Schwarzweißfilmen, sowie ein ARRI-Lichtspieltheater für die Vorführung der Kopien.

Neubauten auf dem REALFILM-Gelände (1960)

Auf dem Gelände der Realfilm-Atelier-Betriebsgesellschaft mbH in Hamburg-Wandsbek wurden unter der Leitung von Architekt Horst-Günter Malade zwei neue Atelierhallen errichtet, die eine Grundfläche von 350 und 400 qm haben.

Der Bau dieser Hallen wurde erforderlich, da die Realfilm zwei ihrer bisherigen Hallen ständig an das NDR-Fernsehen vermietet hat und nunmehr bemüht ist, die frühere Atelierkapazität für die Produktion von Filmen für die Lichtspieltheater wieder herzustellen.

Die beiden neuen Hallen können einzeln genutzt oder auch durch ein neuartiges Torystem zu einer gemeinsamen großen Aufnahmehalle von 750 Quadratmeter Nutzfläche schwellenlos verbunden werden, so daß der Transport von fahrbaren Geräten von einem Hallenteil zum anderen leicht und ohne Behinderung durch Schwellen möglich ist.

Der Neubau ist dreigeschossig aufgeführt und enthält in den einzelnen Nebenräumen Produktionsbüros, Proben- und Schminkräume, Garderoben und sonstige Räume, die für einen rationellen Produktionsbetrieb erforderlich sind.

Eine sogenannte „Bauversenkung" von 50 Quadratmeter Fläche ist vorgesehen, die bei Aufnahmen von Treppenszenen zeitraubende und teure Umbauten überflüssig machen soll. Die Dachkonstruktionen wurden nach einem bei der Realfilm entwickelten Prinzip hergestellt. Sie besitzen an den kritischen Knotenpunkten eine Druck- und Zugfestigkeit von ca. 1,5 t und dienen zur Aufnahme modernster Beleuchtungsanlagen.

Für die Feuersicherheit ist eine moderne Berieselungsanlage vorgesehen. Mit der Fertigstellung dieser beiden neuen Hallen erhöht sich die Gesamtzahl der vorhandenen Ateliers auf dem Realfilmgelände in Ham-burg-Wandsbek auf neun Hallen.

Laudatio : 40 Jahre Filmvorführer (Nov. 1960)

Der heutige Theaterleiter Heinrich Klar in Rotenburg/Hann. konnte am 15. November 1960 auf eine 40jährige Tätigkeit als Filmvorführer zurückblicken. Er begann seine berufliche Tätigkeit 1920 im Waldenburger Bergland-Kino, das zu dieser Zeit noch im Privatbesitz war, später aber von der Waldenburger Lichtspiele KG (Willi Schulz & Co.) übernommen wurde.

Ein halbes Jahr später wechselte er zum Union-Theater über, in dem er bis 1924 tätig war. Von hier aus führte ihn sein Weg zur Waldenburger Schauburg, die ebenfalls der Waldenburger Lichtspiele KG gehörte. Das gleiche Unternehmen baute 1928 das Capitol-Theater mit 1000 Plätzen und Heinrich Klar war von 1928 bis 1940 dessen Vorführer - der jüngste Vorführer Schlesiens in einem so großen Theater.

Nach der Besetzung seiner schlesischen Heimat durch Russen und Polen ging Heinrich Klar 1946 nach Westdeutschland und suchte hier sofort wieder Verbindung mit seinem alten Chef, der 1948 mit seinem Teilhaber Dammeyer die „Uchter Lichtspiele" gründete, später zwei Filmtheater in Neustadt am Rübenberge und 1957 das Gloria-Theater in Rotenburg eröffnete. Von 1948 bis 1957 war Heinrich Klar Vorführer bei den Uchter Lichtspielen. 1957 wurde ihm die Leitung des Gloria-Filmtheaters in Rotenburg übertragen. Seine berufliche Tätigkeit und seine Treue zu seinem Chef wurde am 25. April 1956 vom Wirtschaftsverband der Filmtheater Niedersachsen durch die Verleihung der Treueplakette „Für über 20jährige treue Dienste" anerkannt. Die Firma Zeiss Ikon AG, Werk Kiel, verlieh ihm ebenfalls für seine langjährige Tätigkeit als Filmvorführer eine Ehrennadel mit Brillant und Urkunde.