Ein Beispiel für einen mittelgroßen Kinoton-Verstärker

Bei uns in Wiesbaden im damaligen "UFA im Park" (heute ist es das Caligari) gab es zu meiner Zeit um 1966, also als ich dort das Vorführen erlernt hatte, bereits Cinemascope und den 4-Kanal Magentton und damit einen richtigen 4-Kanal Zeiss-Ikon Verstärker.

Unten im Saal, es ging recht schräg nach unten, hatten wir die für dieses alte Kino (es war ehemals der UFA Palast von 1923) schon recht "große" Cinemascope Bildwand mit 3 hinter der Bildwand aufgehängten Schallwänden.

Die Entfernung oder besser die Leitungslänge vom Verstärkergestell oben im Vorführraum bis hinter die Bildwand war bestimmt über 120 Meter. Somit konnte man auf keinen Fall eine niederohmige 4 oder 8 Ohm Leitung dort herunter verlegen, die 100 Volt Technik war zwingend vorgegeben.

Somit brauchten die Verstärker neben dem Kontrollausgang nur den 100 Volt Leistungsausgang. Die 100 Volt Übertrager am anderen Ende waren direkt an den Lautsprecher-Chassis befestigt. Ganz nebenbei erwähnt, ich hatte das in meinen jungen Jahren (im Alter von 16) nicht verstanden, warum das so war, es war einfach so.

.

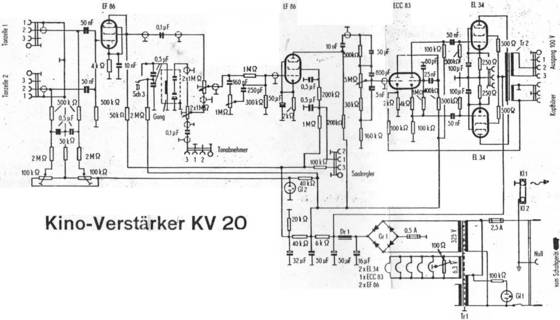

Darum einen Blick in den Schaltplan eines solchen Verstärkers

Dieser Schaltpan stammt von einem Verstärker aus einem mittlelgroße Kino aus dem Ossi-Land - noch ohne die 4-Kanal- Technik, also Mono. Unser Verstärker hatte damals auch schon die beiden "modernen" EL34 als Leistungsröhren, die ich irgendwann nach etwa 3 Monaten austauschen musste, wenn der Zeiger an dem einen Instrument in den roten Bereich des Instrumentes ging.

Die 3 kleinen runden Kontrollautsprecher unter den Bildfenstern hatten dermassen gerappelt und gescheppert, daß man dort keine Qualität bewachen konnte. Solch ein Verstärker hatte eine damals enorme Sprechleistung von ca. 30 Watt im Frequenzbereich einer Schellackplatte (ca. 150 bis 7000 Hz).

.

Kino-Verstärker KV 20 (aus Ossi-Land)

.

Fangen wir im obigen Schaltplan links an:

In den damaligen allermeisten Vorführräumen standen zwei 35mm Kinofilm- Projektoren jeweils mit ihren Lichtton-Geräten. Darum hattten die größeren Verstärker zwei solcher "Tonzellen"- Eingänge und zusätzlich einen "Tonabnehmer"- Eingang für den Pausen-Plattenspieler.

Dort konnte man dann einen Plattenspieler mit Kristallsystem oder sogar - ganz modern - ein Tonbandgerät anschließen. Und natürlich gab es den 4. Eingang für den "Gong". Ganz selten und nur in größeren Häusern gab es auch einen 200 Ohm Mikrofon-Eingang für Veranstaltugen oder Martinees.

.

Die Lichtton-Eingänge mussten vorverstärkt werden, weil die Photozellen nur geringste Strömchen lieferten. Klangsteller gab es nicht, nur Pegelsteller und Symmetrie- Trimmpotis für die damalige Röhrentechnik.

.

Wichtig war der spezielle (heute sagen wir "Remote"-) Anschuß für den weit entfernt liegenden sogenannten "Saal-Regler" oder "Fernregler", ein zusätzlicher Lautstärkesteller, der irgendwo ganz hinten im Saal in einer Ecke wohnte. Mit diesem Potentiometer wurde die eigentliche Lautstärke im Saal eingestellt, je nachdem, wie voll der Saal wurde.

.

Ganz rechts neben den beiden Endröhren EL34 sehen sie den simplen Ausgangstransformator, der die 100 Volt Leitung zum Saal-Lautsprecher bedient und einen Kontrollanschluß für den Bildwerferraum Lautsprecher oder den Kopfhörer hatte.

.

Das wichtigste war die unbedingte Zuverlässigkeit. Fiel der Verstärker aus, war die Vorstellung im Eimer und die Gäste bekamen ihr Geld wieder. Darum gab es eine Glimmlampe GL1 für die Netzspannung und eine GL2 für die Anodenspannung.

So konnte der Vorführer im Falle des Falles dem Kino-Techniker schon mal durchtelefonieren, ob da noch etwas leuchtete und was als Austauschgerät eventuell notwendig war.

.