Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 2 - 1955 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

Die Titel-Seite von Heft 3/1955 :

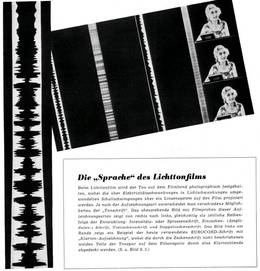

Die „Sprache" des Lichttonfilms

Beim Lichttonfilm wird der Ton auf dem Filmband photographisch festgehalten, wobei die über Elektrizitätsschwankungen in Lichtschwankungen umgewandelten Schallschwingungen über ein Linsensystem auf den Film projiziert werden.

Je nach der Auf Zeichnungsart unterscheidet man verschiedene Möglichkeiten der „Tonschrift". Das obenstehende Bild mit Filmproben dieser Aufzeichnungsarten zeigt von rechts nach links, gleichzeitig als zeitliche Reihenfolge der Entwicklung:

- Intensitäts- oder Sprossenschrift,

- Einzacken- (Amplituden-) Schrift,

- Vielzackenschrift und

- Doppelzackenschrift.

Das Bild links am Rande zeigt ein Beispiel der heute verwendeten EUROCORD-Schrift mit „Klarton-Aufzeichnung", wobei die durch die Zackenschrift nicht beschriebenen weißen Teile der Tonspur auf dem Filmnegativ durch eine Klartonblende abgedeckt werden. (Siehe auch Bild Seite 2)

DER TONFILM (2)

.

Die technischen Grundlagen (Teil 2)

Im ersten Abschnitt dieser Artikelreihe wurde bereits darauf hingewiesen, daß der Lichttonfilm vorläufig noch seine Vormachtstellung gegenüber den anderen Verfahren besitzt und demzufolge auch am meisten verbreitet ist. Es wurde weiter darauf hingewiesen, daß bei den heute üblichen Lichtton-Aufzeichnungsverfahren ausschließlich die Amplituden- oder Zackenschrift angewendet wird.

Die Lichttonaufzeichnung

Das Prinzip der Lichttonaufzeichnung besteht darin, daß einer Lichtquelle (Tonlampe) Helligkeitsschwankungen aufgezwungen werden, die dadurch entstehen, daß die Membran des bei der Aufnahme besprochenen Mikrophons über einen Gleichstromkreis mit Übertrager einen Sprechwechselstrom erzeugt, welcher die Helligkeit der Tonlampe im Rhythmus dieses Stromes beeinflußt.

Wird das Licht der Tonlampe über eine Linse und einen mechanischen Spalt auf einen photographischen Film abgebildet, so entstehen auf dem Film nach der Entwicklung Streifen mit abwechselnden Schwärzungen und verschiedenem Abstand je nach der Tonhöhe und -stärke. Die nach diesem Aufzeichnungsverfahren entstehende Tonschrift nennt man Sprossenschrift und das Verfahren selbst wird als Intensitäts-Verfahren bezeichnet.

Dieses Verfahren wurde am Anfang der Tonfilm-Herstellung allgemein angewendet, später aber durch das sog. Amplitudenverfahren verdrängt. Bei dem Amplitudenverfahren, wie es heute in bedeutend verbesserter Weise bei der Klangfilm-EUROCORD-Schrift angewendet wird, benutzt man im Prinzip ebenfalls eine Tonlampe, deren Licht über einen Kondensor und eine Zackenblende einem durch die Sprechstromimpulse abgelenkten Spiegel, - bei der EUROCORD-Schrift einem sog. Lichthahn - zugeführt wird, der das Licht über eine „Spaltblende" und Tonoptik auf den vorbeilaufenden Film bringt, wo der Ton nach der Entwicklung des Films in Form von Zackenlinien sichtbar wird.

Bei der durch Klangfilm verbesserten Form der Aufzeichnung wird der Lichtstrahl außerdem durch eine angetriebene „Klartonblende" gesteuert, um das Filmgeräusch herabzusetzen und den Lautstärkeumfang zu steigern.

Die durch die Klartonblende abgedeckten Teile erscheinen dann in der Filmkopie schwarz. Außer diesen Haupteinrichtungen enthält die EUROCORD-Optik noch Zusatzeinrichtungen zur Messung des Aufnahmelichtes und eine Kontroll-Einrichtung zum Abhören des aufgenommenen Tones während der Aufzeichnung.

.

Mit Hilfe dieser Klartonblende erhält man eine sog. Doppelzackenschrift. Als Übergangsverfahren benutzte man zur Aufzeichnung auch eine Vielzackenschrift mit etwa 10-12 Doppelzacken, die jedoch heute kaum noch verwendet wird.

.

Die Tonwiedergabe

Um den so aufgezeichneten Ton im Lautsprecher hörbar zu machen, benutzt man ein "Lichttongerät", bei dem der von der Schaltrolle des Projektors kommende Film über Beruhigungsrollen geführt wird, um die von der unteren Filmschleife ausgehenden ruckartigen Stöße abzufangen.

Das Lichttongerät besitzt eine - meist rotierende - Tonbahn und eine Tonlampe mit Tonoptik. Das von der Tonlampe kommende Licht fällt durch die Tonoptik und einen mechanischen Spalt auf den Tonstreifen des Lichttonfilms, wobei infolge der Tonaufzeichnung das Licht Helligkeitsschwankungen im Rhythmus der Tonaufnahme erfährt.

Diese Helligkeitsschwankungen werden mit Hilfe der photo-elektrischen Zelle (Photozelle) in elektrische Schwankungen (entsprechend den Sprechwechselströmen bei der Tonaufnahme) umgewandelt, die durch den Verstärker verstärkt, dem Lautsprecher zugeführt werden, der sie in Schallwellen umsetzt. Der Vorgang ist also genau umgekehrt wie bei der Tonaufnahme.

Bild:

Tonaufzeichnung mit und ohne Klartonblende

.

Herstellung eines Lichttonfilms

Die Bild- und Tonaufnahme erfolgt bekanntlich auf getrennten 35mm Film-Bändern. Genau wie bei der Bildaufnahme werden auch bei der Tonaufnahme, vollkommen synchron zur Bildaufnahme (mit Hilfe der „Klappe), nach Bedarf von der gleichen „Einstellung" mehrere Aufnahmen gemacht, die von Tag zu Tag entwickelt und - immer noch getrennt laufend - begutachtet werden.

Nach dem Aussondern der guten Bild- und Tonaufnahmen wird der Film geschnitten und danach durch Zusammenkopieren von Bild- und Tonstreifen das Negativ hergestellt. Zur Schonung des Original-Negativs wird meist für Spielfilme durch ein Zwischenverfahren ein sog. „Dup-Negativ" erzeugt, von dem dann die Kopien gezogen werden.

.

Die Magnetton-Aufnahme

In der modernen Tonaufnahmetechnik (wir sind noch im Jahr 1955) wird zur Verbesserung der Tonqualität schon seit längerer Zeit das Magnetton-Verfahren angewendet, das den Vorteil hat, daß der Tonmeister in der Lage ist, den aufgenommenen Ton sofort nach der Aufnahme abzuhören, um evtl. Verbesserungen der Aufnahme durch neue Aufnahmen herzustellen, - im Gegensatz zum Lichttonverfahren, bei dem jeweils gewartet werden muß, bis der Tonstreifen entwickelt ist.

Außerdem ermöglicht die Magnetton-Aufnahme einen größeren Dynamik- und Frequenz-Umfang als der Lichtton. In diesem Fall werden die so aufgenommenen Tonpartien nach dem Schnitt auf Lichtton „umgespielt" und ergeben dann ebenfalls eine Lichttonkopie, jedoch mit besserer Qualität. Lediglich bei der Aufnahme von Vierspur-Magnettonfilmen wird sowohl bei der Aufnahme als auch für die Wiedergabe Magnetton verwendet.

.

Teile der Lichtton-Apparatur

Eine Lichtton-Wiedergabe-Apparatur besteht aus folgenden Einzelteilen:

- Projektorwerk mit den Getriebeteilen für den Filmtransport;

- Lichttongerät mit Tonoptik, Fotozelle, rotierender Tonbahn mit Tonabtaststelle;

- Verstärker;

- Lautsprecher

.

Der Tonfilm-Projektor

In den ersten Jahren nach der Einführung des Lichttonfilms - (Wiedergabe-Apparaturen für Nadeltonfilm sollen in diesem Zusammenhang nicht behandelt werden) - mußte man sich zunächst darauf beschränken, das Lichttongerät als gesonderten Geräteteil entweder zwischen Projektorwerk und Tischplatte anzuordnen, wie es z.B. 1928 bei dem sog. „AEG-Unterbau-Tonprojektor" gemacht wurde (s. FV 1/1955), oder zwischen Projektorwerk und Lampenhaus auf der Tischplatte zu befestigen.

Geräte dieser Art führten die Bezeichnungen: „Tobis-Lichttongerät", „Klangfilm-UNITON-Anbaugerät", „Klangfilm-ZETTON-Lichttongerät" und „Klangfilm-EUROPA-Lichttongerät". Letzteres wird heute noch in großem Umfang bei unseren Lichttonanlagen verwendet.

In der gleichen Weise wurden auch von den anderen Firmen - nach Beseitigung der Patentschwierigkeiten - Lichtton-Anbaugeräte gebaut. Die spätere Entwicklung der Tonprojektoren ging dann dahin, das Lichttongerät mit dem Projektorwerk - vorher als gesonderten Bauteil - jetzt organisch zu verbinden, wie es z.B. bei dem Zeiss Ikon-Bild-Tonsystem und auch bei anderen modernen Fabrikaten der Fall ist.

Bei den Ton-film-Projektoren für Magnetton-Wiedergabe wird das Magnetton-Abtastgerät, unter Beibehaltung des vorhandenen Lichttongerätes an seiner bisherigen Stelle, meist zwischen Projektorwerk und oberer Feuerschutztrommel als gesonderter Bauteil angeordnet, um die Möglichkeit zu haben, wahlweise Lichtton- oder Magnetton-Kopien vorzuführen.

Für diesen Fall ist es von besonderem Vorteil, wenn der Film an dem jeweils nicht benötigten Tongerät vorbeigeführt werden kann, um die Tonaufzeichnung zu schonen. (S. hierzu FV 2/55, S. 6.) Grundbedingung bleibt in jedem Fall für jeden guten Tönfilm-Proiektor, daß die Filmführung einwandfrei ist, daß alle Rollen leicht laufen und der Film nach seinem Austritt aus der Schaltrolle genügend beruhigt wird. Moderne Projektoren zeigen durchweg diese Eigenschaften, während bei älteren Proiek-toren, die nicht mehr einwandfrei laufen, mit Störungen gerechnet werden muß. die sich meist nicht beseitigen lassen. (S. hierzu auch unsere Artikelreihe: „Bildfehler und Tonstörungen" ab FV 6/1954.)

Bilder und Grafiken

Schematische Darstellung der Lichttonaufzeichnung: 1 Mikrophon, 2 Mikrophon-Batterie, 3 Ubertager, 4 Aufzeichnungs-Glühlampe, 5 Batterie zu 4, 6 Beleuchtungslinse bzw. Kondensor, 7. mechanischer Spalt, 8 Abbildungslinse, 9 Rohfilm, 10 Spaltbild auf dem Tonstreifen

Schematische Darstellung der Lichttonfilm-Wiedergabe: 1 Tonlampe, 2 Kondensor, 3 mechanischer Spalt, 4 Tonobjektiv, 5 Wiedergabefilm mit Lichttonstreifen, 6 Spaltbild auf dem Tonstreifen, 7 Photozelle, 8 Verstärker, 9 Lautsprecher-Kombination

Schema der EUROCORD-Optik

1 Tonlampe

2 Kondensor

3 Zackenblende

4 Lichthahn

5 Spaltblende

6 Klartonblende mit Antrieb

7 Abhörfotozelle

8 Hohlspiegel

9 Glasplatte

10 Meßokular

11 Meßzelle

12 Objektiv

Der Aufzeichnungs-Lichtstrahl geht von der Tonlampe (1) über den Kondensor (2), die Zackenblende (3), den Lichthahn (4), durch die Spaltblende (5) und die Klartonblende (6) auf den Film

.

Das Lichttongerät

Nach Art des Antriebs, der Filmführung und der Verbindung mit dem Bildwerfer unterscheidet man, sofern die ursprünglichen Entwicklungsformen der Lichttongeräte mit einbezogen werden, Antriebs- und Durchzuggeräte bzw. Umlaufgeräte sowie Anbau- und Einbaugeräte.

Da für die ersten Klangfilm-Tonanlagen ausschließlich AEG-Projektoren benutzt wurden und nur eine beschränkte Entwicklungszeit zur Verfügung gestanden hatte, verwendete man als erstes Lichttongerät ein Einbau- bzw. Unterbau-Gerät mit Schwungmasse, bei dem der Film von der Nachwickelrolle aus „durchgezogen" wurde. Deshalb nennt man Geräte dieser Art „Durchzuggeräte".

Bild:

Beispiel für ein Anbau-Lichttongerät: AEG-EURO-M - Lichttonprojektor mit EUROPA-Lichttongerät

Die weitere Entwicklung machte es jedoch erforderlich, Lichttongeräte zu schaffen, die für alle handelsüblichen Projektoren benutzt werden konnten. So entstanden im Laufe der Zeit die vorerwähnten Lichttongeräte bis zum Klangfilm-EUROPA-Lichttongerät und die Lichttongeräte von Bauer, Nitzsche, Erko, Zeiss Ikon, Philips, Askania, und Frieseke & Hoepfner, denen dann die heutigen modernen Bild-Ton-Maschinen folgten, deren Lichttongeräte organisch so an den Projektor angepaßt sind, daß sich ein möglichst einfacher Filmlauf ohne unnötige Umwege ergibt.

.

Bei den Antriebsgeräten

.... wie sie in der Hauptentwicklungszeit nach 1930 zunächst benutzt wurden, ist ein eigener Antrieb für den Film, meist über ein Kettenrad mit Kette, vom Projektorwerk aus vorgesehen.

Dieses Kettenrad bewegt mit Hilfe einer Zackenrolle, die mit einer Schwungmasse gekuppelt ist, den Film mit der gleichen Geschwindigkeit an der Tonabtaststelle vorbei, wie er das Bildfenster passiert. (Zur Erzielung vollkommener Synchronität, d. h. zeitlicher Übereinstimmung zwischen Bild und Ton, liegt bei der Tonfilmkopie der Ton 20 Bilder vor dem zugehörigen Bild.)

Das Durchzuggerät

..... hat keinen eigenen Antrieb. Hier wird der Film von der Nachwickelrolle der Kinomaschine durch das Lichttongerät hindurchgezogen. Das Gerät besitzt ebenfalls eine Schwungmasse zur Sicherung des Gleichlaufs und außerdem Beruhigungsrollen am Ein- und Ausgang des Filmlaufs.

In den ersten Jahren der Tonfilmtechnik wurde das Antriebsgerät für hochwertiger gehalten, weil mit ihm grundsätzlich eine bessere Gleichförmigkeit der Filmbewegung erzielt werden sollte als mit dem Durchzuggerät.

Die spätere Entwicklung hat jedoch gezeigt, daß die Frage, ob ein Antriebs- oder ein Durchzuggerät besser ist, keine entscheidende Rolle spielt, da es inzwischen möglich geworden war, die Gleichlaufsicherung und Filmberuhigung unabhängig von der Ausführungsart des Gerätes so auszubilden, daß Störungen des Filmlaufs nicht mehr zu befürchten sind.

.

Das Umlaufgerät

Aus dieser Erkenntnis entstand das, auch heute noch verwendete, Umlaufgerät mit umlaufender Filmbahn, sog. „Schwungbahn", die durch die Beseitigung der feststehenden Filmbahn und Einführung einer mit großer Schwungmasse ausgerüsteten umlaufenden Filmbahn mit selbsttätigem Filmzugregler die Sicherung des Gleichlaufs unabhängig von der Frage des Antriebs oder des Durchzuges machte.

Der Filmzugregler

Dieser Filmzugregler hat die Aufgabe, für den Ausgleich etwa rückwirkender Ungleichmäßigkeiten des Filmzuges zu sorgen und den Film beiderseits der Schwungbahn ständig unter einem geringen Zug zu halten, damit er die Schwungbahn in fester Haftreibung mitnehmen kann, ohne darauf zu gleiten, wie es bei den älteren Geräten mit feststehender Filmbahn der Fall war.

Hierdurch werden kleine Flatterbewegungen des Films, wie sie durch die ruckweise Bewegung an der Schaltrolle mit der anschließenden Filmschleife u. a. entstehen, von der Tonabtaststelle abgehalten. Diese Konstruktion hat sich bis auf den heutigen Tag bei allen modernen Lichttongeräten mit Erfolg erhalten.

Auf die konstruktiven Einzelheiten des Lichttongerätes kommen wir in einem späteren Abschnitt zurück.

.

Anbau- und Einbau-Geräte

Nach der praktischen Verwendung und dem konstruktiven Aufbau des Tonfilmprojektors unterscheidet man Anbau- und Einbau-Lichttongeräte. Das Anbau-Lichttongerät wurde s. Z. geschaffen, um die Möglichkeit zu haben, alle vorkommenden handelsüblichen Kinomaschinen mit einheitlichen Lichttongeräten und ohne Umbau des Projektors auszustatten.

Im weiteren Verlauf der Entwicklung gingen die namhaften Kinomaschinenfabriken jedoch dazu über, zunächst angebaute Lichttongeräte zu entwickeln, die zwar als getrennter Geräteteil geschaffen wurden, sich jedoch organisch dem Projektorwerk anpaßten und nur für diese Projektoren verwendbar waren.

Die gesteigerten Ansprüche, die allmählich an die Wiedergabequalität gestellt wurden, führten dann schließlich dazu, Einbau-Lichttongeräte zu schaffen, die einen in sich geschlossenen Bauteil des Projektors bilden und eine möglichst einfache Filmführung ermöglichen. Ein Beispiel dieser Art sind die Bild-Ton-Maschinen ERNEMANN VII B, VIII und (die ziemlich neue) ERNEMANN X von Zeiss Ikon. -Z-

Bilder

Organisch angebautes Lichttongerät: Bauer B 12 mit B 8A-Lichttongerät

Bild-Ton-Maschine Zeiss Ikon ERNEMANN VIII mit in den Projektor organisch eingefügtem Lichtton-Einbaugerät

Filmbrand im Vorführraum (im Jahr 1955)

Jeder Bildwerfer ist mit zwei Feuerschutz-Einrichtungen versehen: der automatischen Feuerschutzklappe und dem Protektor. Während die automatische Feuerschutzklappe die Lichtstrahlen zum Film unterbricht, sobald der Filmprojektor zum Stillstand kommt, dient der Protektor zur Unterbrechung der Lichtstrahlen bei einem Filmriß zwischen Filmführung und Transporttrommel.

Die Feuerschutzklappe ist das wichtigste Mittel zur Verhinderung eines Filmbrandes bei Störungen im Projektor und muß deshalb besonders auf stete Betriebsbereitschaft geprüft werden.

Außer diesen Feuerschutzeinrichtungen hat man vielfach in modernen Vorführräumen eine weitere Sicherungseinrichtung angebracht. Diese besteht aus einer Schaltvorrichtung mit mehreren Quecksilberschaltröhren. Sobald die Protektoreinrichtung in Tätigkeit tritt, werden durch diese Schalter automatisch der Projektormotor bzw. Anlasser und die Tonlampe abgeschaltet, wodurch vermieden wird, daß sich innerhalb der Protektorkappe größere Filmlängen ansammeln.

Auch elektrostatische und elektromagnetische Zusatzsicherungen werden in modernen Filmvorführräumen eingebaut, die eine weitgehende Sicherung gegen Filmbrand bieten.

Obwohl heute Filmbrände zur Seltenheit gehören und nach Einführung des Sicherheitsfilms kaum noch möglich sind, ist der Feuergefahr im Vorführraum doch immer noch besondere Beachtung zu schenken.

Neben den automatischen Feuerschutzeinrichtungen soll jeder Vorführraum nach feuerpolizeilicher Vorschrift einen gefüllten Wassereimer mit 8 bis 10 Liter Inhalt und eine schwer entflammbare Feuerschutzdecke oder einen nassen Scheuerlappen aufweisen. Wenn das Projektorwerk plötzlich zum Stillstand kommt und die Feuerschutzeinrichtungen versagen oder wenn der Film zwischen Bildfenster und Transporttrommel reißt, kann durch die ungehinderte Wärmeeinwirkung eine Entzündung des Films hervorgerufen werden.

Bei Filmbrand im Bildfenster ist der Motor sofort auszuschalten, damit der brennende Film nicht in die untere Feuerschutztrommel läuft. Der Lichtschutzschieber ist sofort zu schließen. Bei geschlossenen Feuerschutzkanälen und brandsicherer Filmführung bleibt der Filmbrand bei stehendem Film zumeist auf das Bildfenster beschränkt, wenn der Film nicht weitertransportiert wird.

Entstandener Filmbrand kann durch einen Wasserguß gelöscht werden, wenn er sich auf ein kurzes Stück Film beschränkt. Ist der Brand jedoch bereits zu umfangreich, entsteht durch einen derartigen Löschversuch eine erhebliche Qualm- und Gasentwicklung, so daß der Filmvorführer nicht mehr in der Lage ist, weitere Löschversuche zu unternehmen.

Da moderne Filmvorführräume heute so eingerichtet sind, daß die Filmprojektoren verhältnismäßig isoliert stehen, der Aufbewahrungsschrank für Filmrollen des laufenden Programms größtenteils außerhalb des Vorführraumes untergebracht und die Inneneinrichtung weitgehend feuerabweisend bzw. unbrennbar ist, so kann bei einem auftretenden Filmbrand auch dann nur wenig Schaden entstehen, wenn eine brennende Filmrolle nicht mehr gelöscht werden kann.

Die Brandzerstörungen erstrecken sich vornehmlich auf die Filmführung und die Feuerschutztrommeln. Unter Umständen kann durch zu starke Erwärmung eine Beschädigung der optischen Einrichtung erfolgen. Es ist erwiesen, daß die weitaus größten Schäden durch unsachgemäße Löschversuche bzw. durch Wasserlöschung eingetreten sind, vorausgesetzt, daß die Projektionseinrichtung sofort nach Auftreten eines Filmbrandes abgeschaltet wurde.

Die Feuerschutzdecke dient weniger zur Erstickung des Filmbrandes, als zum Schutz des Filmvorführers bzw. zur Rettung evtl. im Vorführraum befindlicher Filmrollen. Wenn praktisch auch Filmbrände erfreulicherweise zur großen Seltenheit gehören, so muß der Filmvorführer doch stets mit einem auftretenden Filmbrand rechnen und dementsprechend vorsorglich handeln.

Ein gefüllter Wassereimer, eine imprägnierte Feuerschutzdecke und ein nasser Lappen sollten daher in keinem Vorführraum fehlen. -dbs-

.

Der ideale Filmvorführer (von 1955)

(Es ist eine Werbung für die Existenz dieser Zeitschrift)

Vor dem zweiten Weltkrieg galt die Filmvorführer-Prüfung allgemein als Abschluß einer sehr sorgfältigen Ausbildung in Praxis und Theorie der Filmprojektionstechnik, die zumeist 6 volle Wochen währte und in dieser Zeit die „Spreu" vom „Weizen" trennte.

Ungeeignete Kräfte wurden während der Ausbildungszeit erkannt und abgesondert bzw. gingen von selbst, weil sie erkannten, den Anforderungen, die der Beruf des Filmvorführers allgemein stellt, nicht gewachsen zu sein.

Während des Krieges (1939-1945) und in den Nachkriegsjahren gab es kaum Ausbildungsmöglichkeiten für Filmvorführer, dafür aber Hunderte sogenannter „Hilfsvorführer" ohne jegliche technischen Kenntnisse.

Durch diese Hilfsvorführer wurde der gute Ruf der Gilde „Filmvorführer" untergraben und kann heute nur schwer wiederhergestellt werden. Es sei jedoch gesagt, daß es derzeit doch wieder viel mehr gute als schlechte Vorführer gibt, da die ungeeigneten von selbst zu anderen Berufen überwechselten, zumal die tarifliche Bezahlung des Filmvorführers recht mangelhaft ist. Ein Filmvorführer kann nach Absolvierung einer guten Ausbildungszeit bereits ideal sein - er kann aber auch nach jahrelanger Erfahrung erst ideal werden. Das Endergebnis ist zwar das gleiche, aber nicht von jedem zu erreichen.

Wenn der gelernte Elektriker Filmvorführer werden will

Am leichtesten hat es der gelernte Elektriker, der zum Beruf des Filmvorführers herüberwechselt. Er besitzt entscheidende Grundkenntnisse in der Elektrotechnik und kann sich deshalb besonders leicht mit der Arbeitsweise der Geräte des Vorführungsraumes vertraut machen. Ein Elektriker ist also schlechthin ein idealer Filmvorführer von der technischen Seite gesehen.

Ob er aber auch die Arbeiten, die er als Filmvorführer auszuführen hat, ideal durchführt, ist eine zweite Frage und kann erst die Praxis zeigen. In der Praxis sieht alles sowieso ganz anders aus als in der Theorie - und umgekehrt!

Was ein Filmvorführer tatsächlich kann, was er „wert" ist, sieht man erst dann, wenn es „zu spät" ist, nämlich bei einer Betriebsstörung. Ein idealer Filmvorführer ist der, dem die Ausgabe für eine Fachzeitschrift nicht unnötig erscheint, der versucht, sich beruflich zu orientieren, sich weiterzubilden, sein Wissen zu festigen.

Dazu gehört auch, zu wissen, welche technischen Möglichkeiten der Vorführungsraum in seiner heutigen Entwicklung in sich birgt. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, ob der eigene Vorführungsraum, das eigene Filmtheater in absehbarer Zeit den technischen Vorsprung anderer einholen will und kann.

Der Filmvorführer muß über jede technische Entwicklung in seinem Beruf orientiert sein, er muß ganz allgemein wissen, welche technischen Möglichkeiten die moderne Kinotechnik bietet. Das alles aber kann er nur, wenn er durch eine Fachzeitschrift unterrichtet wird.

- Anmerkung : Ist Ihen aufgefallen, wie oft das Wort "muß" hier vorkommt ? In der Realität sah das und sieht das heute ganz anders aus.

.

Der ideale Filmvorführer - (ein reines Wunschdenken)

Der ideale Filmvorführer kennt die technische Einrichtung; er sorgt dafür, daß diese wertmäßig erhalten bleibt, stets einsatzbereit ist und in allen Teilen funktioniert. Er kommt nicht erst 5 Minuten vor Beginn der ersten Vorstellung zum Dienst, sondern rechtzeitig, um in der Lage zu sein, neu angelieferte Kopien sorgfältig zu überprüfen.

Er reinigt den Filmprojektor einwandfrei, stellt die Arbeitswerte aller elektrischen Geräte ein, überprüft ihre Funktion und er macht sich Notizen im „Bordbuch" des Vorführungsraumes, um festgestellte Fehler und Mängel später zu beseitigen bzw. für Ersatzteile zu sorgen.

Der ideale Filmvorführer beachtet die feuerpolizeilichen Bestimmungen und sorgt dafür, daß diese auch von anderen beachtet werden, die mit seinem Arbeitsbereich in Berührung kommen. Für das Gelingen der Filmvorführung in technischer Beziehung ist der Filmvorführer verantwortlich. Er hat deshalb im Bereich eines Filmtheaters ein gewichtiges Wort mitzureden.

- Anmerkung : Der Filmvorführer hatte nie ein "gewichtiges Wort" mitzureden. Er war für den Besitzer oder Betreiber ein leider notwendiger Mitarbeiter, jedenfalls solange ich diese Branche beobachtet hatte. Als sie ersten Vorführautomaten kamen, war der Filmvorführer obsolet und diese Zeitschrift auch.

.

Weiteres Wunschdenken des damaligen Autors

Jeder Theaterbesitzer tut klug, einem fachlich geeigneten Filmvorführer, der verantwortungsvoll zur Durchführung einer Vorstellung beiträgt, entsprechende Vollmachten zu geben.

Nur dann ist dieser in der Lage, in dem gewünschten Maße dem Filmtheater eine technische Betreuung zu geben, wie sie wünschenswert erscheint. Es gibt Filmvorführer, die auch als gelernte Elektriker versagen, es gibt aber auch jugendliche Nachwuchs-Vorführer, die mit Eifer und Interesse versuchen, eine technisch einwandfreie Filmvorführung zu gewährleisten, und bestrebt sind, ihre Arbeitsstätte in jeder Hinsicht in Ordnung zu halten.

Es kommt eben stets auf die Arbeitsfreude, den Arbeitswillen an. Ein schlechter Filmvorführer kann viel verderben, was zwei gute später nicht wieder gutmachen können. Der Filmtheaterbesitzer sollte hieran denken, wenn es um eine gerechte Bewertung der Leistungen eines Filmvorführers geht.

Die Aufgaben eines Filmvorführers sind sehr umfangreich und vielseitig. Er muß technisch gut unterrichtet und praktisch erfahren sein. Ist beides vorhanden, kann er bei gutem Arbeitswillen und Arbeitsfreude zum „idealen" Filmvorführer werden, zu dem, der jedem Filmtheater vorstehen sollte.

Dietrich B. Sasse

- Anmerkung : Hier übernimmt sich der Herr Sasse völlig. Der Vorsteher war immer der Theaterleiter bzw. der Chef, nie der Filmvorführer.

.