Die Inhalte / Artikel aus Jahrgang 1 - 1954 - geparkt

Auf dieser Seite sind die Inhalte von allen einzelnen Ausgaben eines Jahrgangs von "Der Filmvorführer" aufgrund der Menge vorerst nur geparkt.

Die Artikel und Berichte werden später thematisch gezielt untergebracht und zusätzlich hier verlinkt, teilweise auch in unserem Tonband- und Hifi-Museum. Besonders triviale oder einfältige Tips und Tricks haben wir ganz bewußt ausgelassen.

.

Berechnungstabelle für Filmlaufseiten

Zu den Aufgaben des Vorführers gehört u. a. auch die Aufstellung eines Zeitplanes für die Durchführung der Vorstellungen, besonders dann, wenn mehrere Vorstellungen an einem Tage stattfinden. In den Filmhandbüchern gibt es zwar Angaben über die Filmlaufzeiten, abgestuft von etwa 100 zu 100 m Film, aber für dazwischenliegende Filmlängen müssen die Werte durch Zwischenberechnung (Interpolation) bestimmt werden.

Zur Erleichterung der Berechnung von Filmlaufzeiten kompletter Spielfilme erhalten wir von Herrn H. Schilling eine handliche Tabelle, die wir nachstehend zur Wiedergabe bringen. Herr Schilling gibt dazu noch eine Faustregel bekannt, die auch ohne Benutzung dieser Tabelle zum Ziele führt und auf folgender Überlegung beruht:

Angenommen, der angelieferte Spielfilm hat eine Länge von 2568m. Zur Errechnung der Laufzeit streiche man die letzte Zahl (8) weg. Es verbleiben dann: 256. Diese Zahl teilt man durch 3 und erhält: 85. Hierzu schlägt man 10% und erhält rund 94 Minuten als Laufzeit für 2568m Film. Nach der Tabelle würde man die gleiche Zeit erhalten, wenn man aus Spalte 2 die Werte für 2500m Film mit 91 Minuten 21 Sekunden und für 2600m mit 95 Minuten 01 Sekunde nimmt und daraus den Zwischenwert für 2568m errechnet.

Herr Schilling weist noch darauf hin, daß bei der Berechnung der Filmlaufzeit auf Grund der auf den Zensurkarten angegebenen Meterzahlen insofern Abweichungen entstehen, als die Zensurkarten die Filmmeter einschließlich aller Start- und Schlußbänder sämtlicher Rollen enthalten und daß nach mehreren Einsätzen der Kopie durch Schnitte usw. mit der Zeit gewisse Kürzungen der ursprünglichen Filmlänge eintreten. Unter Berücksichtigung dieser Gegebenheiten hat die Praxis nach Angaben von Herrn Schilling ergeben, daß es angebracht ist, auf je 1000m der Zensurkartenangabe etwa 2 Minuten abzuziehen, um den praktisch richtigen Wert zu erhalten.

.

Der DKG-Prüffilm Nr. 4a

Es ist nie zuviel, wenn man immer wieder daran erinnert, daß dem Vorführer die teuerste Einrichtung eines Filmtheaters zu treuen Händen übergeben ist. Zur Überwachung derselben braucht er aber auch Hilfsmittel.

Mit dem Prüffilm Nr. 4a, der 150m lang ist, DM 150,- kostet und bei allen Kinofachhändlern erhältlich ist, hat die Deutsche Kinotechnische Gesellschaft (DKG) zur akustischen und optischen Überprüfung des Theaters nicht nur dem Kinotechniker, sondern auch dem Vorführer ein sehr wertvolles Hilfsmittel geschaffen.

Ohne Meßinstrumente und ohne Werkzeuge ist es mit Hilfe dieses Filmstreifens rasch möglich, die Bild- und Tonwiedergabe zu überprüfen, falls bei einem Programmwechsel die Qualität der neuen Kopie Zweifel an der Anlage aufkommen läßt. Es wäre deshalb zu empfehlen, daß recht viele Theater sich diesen Film gelegentlich zulegen.

Bild 1

Beim Ablauf dieses Bildes ertönt ein Gongschlag, durch welchen sich der Prüfende von der Betriebsbereitschaft seiner Tonanlage („Verstärker eingeschaltet", „Saalregler geöffnet") überzeugen kann.

Bild 2

Jetzt wird die Lautstärke im Zuschauerraum eingestellt. Die Bildwiedergabe einer laufenden Stoppuhr ermöglicht die Vorführgeschwindigkeit des Projektors zu vergleichen.

Es laufen hier um den Bildrand 5 Linien, welche die Abweichungen der genormten Bildgröße zwischen 1 bis 5% erkennen lassen. In der waagerechten und senkrechten Bildmitte sind außerdem noch kleine Pyramiden angeordnet, an denen man die etwaigen Fehler noch deutlicher ablesen kann. Während des Ablaufens erklingen hier 3 Klavierakkorde, die für die Gleichlaufkontrolle der Tonlaufwerke bestimmt sind.

Bild 5

Zur Feststellung des einwandfreien Arbeitens der Projektorenblende wurde die „Blendenkontrolle" eingeschaltet. Die kleinen rechteckigen Figuren, die durch 2 waagrechte Linien verbunden sind, lassen bei schlechter Blenden Justierung den Mangel durch „Ziehen" oder „Wischen" nach oben oder unten erkennen. Parallel hierzu läuft eine Musik für die tonliche Kontrolle der Verstärker und Lautsprecher.

Für die Beurteilung der Bildschärfe wurde diese Zeichnung gewählt, die der Eigenschaft der Objektive entspricht.

Über das ganze Bildformat der „Schärfenprobe" erstreckt sich ein konzentrischer Kreisraster, welches an den Achsen und Diagonalen mit Ziffern versehen ist. Ganz besonders treten ein Mittelstern und 4 seitlich angeordnete Sterne hervor. Bei einer guten Bildwiedergabe muß nach dem Einstellen der Schärfe auf den Mittelstern eine annähernd gleiche Schärfe der 4 seitlichen Sterne eintreten.

Ferner kann man den Schärfeabfall deutlich an den Ziffern der Achsen und Diagonalen verfolgen Bei diesem abschließenden Bild kann man sich dann noch von der Ausleuchtung und somit auch von der allgemeinen Qualität der Bildwiedergabe überzeugen.

.

Vorführerlehrgang in Berlin 1954

Die Landesbildstelle Berlin hat für ihren Vorführerlehrgang vom 16. August bis zum 11. Oktober 1954 noch Plätze frei. Die Ausbildung erfolgt in sechs Vorführräumen mit Normal-Tonfilm-Maschinen (Ernemann VII B, X und AP XII), im Starkstrom- und optischen Labor und weiteren Räumen mit Spezialeinrichtung und endet mit der amtlichen Prüfung. Auskünfte gibt die Landesbildstelle Berlin, Berlin NW 87, Levetzowstraße 1/2, Ruf: 39 50 21, App. 40.

.

Feuerbeständige Leitungen (Achtung - damals mit Asbest !!!)

Von der englischen Pirelli-General Cable Works in London wurden mit Asbestpapierband isolierte Leitungen für 660 V Nennspannung entwickelt, die feuer- und alterungsbeständig, nicht entflammbar und damit für Stromkreise bei hohen Temperaturen und mit starker Überlastung geeignet sind.

Zuerst werden die inneren Kupferleiter mit Asbestlagen, dann mit Asbestpapier und schließlich mit Aluminium oder rostfreiem Stahl umbandelt; sie können massiv oder seilförmig sein. Mit Blechstreifenumbandelung hergestellte Leitungen sind biegsamer als Bleikabel.

Die feuerbeständigen Leitungen werden als Ein- und Mehrleiterkabel und als Fernmeldekabel gebaut. Das Asbestpapier ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und wird durch Feuer kaum angegriffen; Isolationsmasse kann nicht auslaufen. Der Korrosionsschutz richtet sich nach den Anforderungen und ist dem der üblichen Bleikabel ähnlich. Kunststoffe oder Glasgewebe können als Korrosionsschutz besonderer Leitungen dieser Art herangezogen werden. Der kleinste Biegeradius der feuerbeständigen Leitungen entspricht dem 12fachen Durchmesser. Obwohl die meisten feuerbeständigen Kabel etwas weniger biegsam als Bleikabel sind, lassen sie sich in der üblichen Art verlegen.

.

Philips-Filmumroller für 3D- und CinemaScope-Filme

Den augenblicklich überall auftretenden Schwierigkeiten Rechnung tragend, mit denen Filmvorführer zu kämpfen haben, die neben normalen Filmen nun auch 3D- und CinemaScope-Filme vorführen, schuf Philips einen neuen Filmumroller Typ VE 1596, der, wie sein Vorgänger VE 1559, zweiteilig ausgeführt ist und aus dem Aufwickel- und Abwickelbock besteht.

Je nach Größe der zur Verwendung kommenden Spulen wird der Abstand der beiden Böcke voneinander bestimmt. Die Spulenböcke sind derart konstruiert, daß Spulen bis zu einem Fassungsvermögen von 18??m Normalfilm verwendet werden können.

Entsprechend der zu erwartenden gesetzlichen Bestimmung über die Einführung des Sicherheitsfilms, die dann automatisch dazu führen wird, daß auch für normale Filmprojektionen größere Filmspulen zur Anwendung kommen werden, hat Philips diesen Filmumroller in weiser Voraussicht schon jetzt auf den Markt gebracht.

Die Schrägverzahnung des Getriebes und die Verwendung eines neuartigen Novotex-Ritzels bieten ein überraschend leichtgängiges und geräuschloses Umrollen. Die Lager sind den bei 1800-m-Rollen auftretenden Drücken und der entsprechenden Reibung angepaßt und garantieren in ihrer Ausführung einen einwandfreien Betrieb selbst bei hoher Beanspruchung. -dbs-

Rückblick auf die PHOTOKINA 1954

Neue Kinomaschinen und Tonfilm-Geräte - Rückblick auf die PHOTOKINA 1954 und die diesjährige Technische Messe in Hannover

Die diesjährige PHOTOKINA und die Technische Messe in Hannover brachten eine Fülle von Neuerungen auf kino- und tonfilmtechnischem Gebiet, die in nachstehender Übersicht kurz zusammengestellt und illustriert sind.

Eugen Bauer G.m.b.H., Stuttgart-Untertürkheim

Neue Hochleistungslampe HI 110 für 50-110 A mit asphärischem Spiegel von 356mm aus hitzebeständigem Spezialglas. Horizontale Kohlenstellung. Pluskohlen bis 450mm Länge einsetzbar. Freier Abbrand der Pluskohle 380mm ohne Nachsetzen der Kohlen. Lichtstrom bei 110A 75% höher als der mit der HI 75 B bei 75 A erreichbare. Daher gut für 3D- und Breitwand-Vorführungen und für große Filmspulen geeignet. Lampe kann auch für kleinere Stromstärken eingestellt werden.

Beide Kohlenhalter sind fein regulierbar und mit Schnellverstellung in jede beliebige Lage zu bringen. Stufenlos regulierbares automatisches Kohlennachschub-werk für Abbrandverhältnisse von 1:2 bis 1:5 einstellbar. Zündhebel für rasches Zünden der Lampen ohne Beeinflussung der Kohleneinstellung. Eingebaute Leuchtfeldlinse zur exakten Anpassung des Kohlenkraters an das Bildfensterformat.

Bauer B 5 A - Tonfilmmaschine - Für mittlere und kleine Theater mit Bildbreiten bis etwa 4 m (Anmerkung : wirklich nur 4 m Bildbreite ??) . Reinkohlenlampe mit Spiegel 250 mm. Anbau-Lichttongerät. Vereinfachungen gegenüber B 8 und B 12, daher auch wesentlich billiger. Schalt- und Bedienungsorgane in einer Schalteinrichtung unter der Tischplatte vereinigt. Feuerschutzeinrichtung FLAMMEX. Rechts- und Linksausführung. Angebaute Dia-Einrichtung.

Abb. 1: Bauer-Leuchtfeldlinse

Abb. 2: Bauer B 5 A-Projektorwerk mit Anbau-Lichttongerät

.

Frieseke & Hoepfner G.m.b.H., Erlangen-Bruck

Neuer Projektor FH 99, eine Blockmaschine für Normalfilm, Panorama-, CinemaScope- und Plastorama-Wiedergabe. 1800m Trommeln, gekapseltes Projektorwerk mit Licht- und Magnettongerät (Fabrikat Klangfilm). Angeflanschter Antriebsmotor und freitragend angeflanschtes Lampenhaus mit Spiegel von 540mm 0 (!). Spindeln für die Kohlenhalter an der hinteren Seitenwand angebracht, daher keine Verschmutzung der Spindeln. Kurzschlußsichere Schnellzündung der Kohlen. Bis 500 mm Kohlenlänge. Projektor hat zentralen Antrieb, zentrale Bildverstellung und vollautomatischen Schleifenausgleich. Kohlennachschubmotor dient gleichzeitig als Kühlgebläse. Bedienung der Maschine automatisch über vier Druckknopftasten. Licht- und Magnettongerät sind organisch eingebaut und bilden geschlossene Einheiten.

.

Abb. 3: Die neue FH 99

.

Deutsche Philips G.m.b.H., Hamburg

Die bekannten Projektoren FP 5, FP 6 und FP 7 werden jetzt mit Zubehör für die neuen Verfahren geliefert. Für stereophonische Tonwiedergabe Philips-Vierspur-Magnettongerät, eingebaut zwischen oberer Trommel und Projektorwerk. Vierkanal-Verstärker für Magnetton-Wiedergabe. Weiterverwendung der vorhandenen Lautsprechergruppen für Stereophonie möglich. Für Magnetton-Wiedergabe antimagnetische Zahnrollen mit schmaleren Zähnen; Leitrollen und Kufen aus Nylon.

Abb. 4: Philips FP 6 mit Vierspur-Magnet-tonkopf und Lichttongerät

.

Zeiss Ikon A.G., Stuttgart und Kiel

Neuer Projektor ERNEMANN VIII, preisgünstige Maschine für mittlere und kleine Theater. Senkrechte Hauptwelle, Ölumlauf und Malteserkreuzgetriebe, zentrale Bildverstellung. Angebautes Tongerät bildet mit dem Werk ein organisches Ganzes. Einbau eines Vierspur-Magnettongerätes möglich, ebenso Anbau der Teile für 3D- und CinemaScope- Vorführung. Wird in Verbindung mit der neuen IKOSOL-II- Lampe mit Wabenkondensor benutzt. Weitere Neuerung: Projektions-Einrichtung mit XENON-Lampe.

Abb. 5: Zeiss Ikon ERNEMANN VIII

Askania-Werke A.G., Berlin

Neuer Projektor AP XII mit 1800m-Trommeln. Werkaufbau ähnlich dem AP XII mit 600m-Trommeln. An Stelle der bisherigen Friktion mit Reibscheiben bei 1800m-Spulen Fliehkraftfriktion, die durch die vier Rundschnüre des Hauptantriebes betrieben wird. Kegelblende, auswechselbares Malteserkreuzgetriebe. Bogenlampe für Beck- und Reinkohlen, Spiegeldurchmesser 356mm. Abbrandverhältnis zwischen 1:1 und 1:4 einstellbar. Für Zweibandvorführung (3D-Filme) mechanische oder elektrische Kupplung der beiden Maschinen.

Abb. 6: Askania-AP-XII-Projektoren. Links mit 600m-, rechts mit 1800m-Trommeln

.

Klangfilm (Siemens & Halske AG., Wernerwerk, Karlsruhe/Baden)

Tongeräte, Verstärker und Lautsprecher für Licht- und Magnetton-Wiedergabe. Sämtliche Aufnahme- und Bearbeitungs-Geräte für Licht- und Magnetton. Klangfilm-Stereodyn- System. Vierspurtastgerät mit Doppelschwungbahn und auswechselbarem Vierspur-Magnetkopf. -Z-

Abb. 7: Klangfilm-Stereodyn-Magnetton-Gerät

.

Die Titel-Seite von Heft 6 / 1954

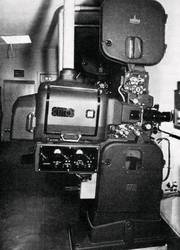

"Vorführraum der MALI-Lichtsplele Berlin"

Ein Bild vom Vorführraum der MALI-Lichtsplele in Berlin-Mariendorf mit zwei ASKANIA- Projektoren AP XII mit 1.800m-Filmtrommeln und Klangfilm-Licht- und Vierspur-Magnettongerät zur Vorführung von Normal-, Panorama- und 3D-Filmen.

Die 1.800m-Trommeln erlauben fast pausenlose Vorführung aller Spielfilm-Systeme. Die Lieferung der Askania-Projektoren und die Einrichtung des Vorführraumes erfolgte durch die UFA-Handelsgesellschaft m. b. H., Berlin. (Werkfoto: askania)

.

Ankündigung : BILDFEHLER UND TONSTÖRUNGEN (1954)

Wir beginnen in dieser "Filmvorführer"-Folge mit dem Abdruck einer Zusammenstellung der am häufigsten im praktischen Vorführbetrieb auftretenden Bildfehler und Tonstörungen, deren Ursache und Abhilfe. Die von unserem EdM-Mitarbeiter in gedrängter und doch übersichtlicher Form zusammengestellte Liste soll dem im Beruf stehenden Vorführer und dem Theaterbesitzer oder -leiter die Möglichkeit geben, sich in vorkommenden Fällen schnell über die Ursachen der auftretenden Störungen zu informieren und - soweit es sich nicht um größere Störungen handelt, die nur von Fachfirmen beseitigt werden können - die Wege zu weisen, wie Abhilfe geschaffen werden kann.

In der Zusammenstellung wurden bewußt alle Fehler unerwähnt gelassen, die auf Veralterung des Maschinenparks und der tontechnischen Geräte der Anlage zurückzuführen sind, da es sich hierbei im allgemeinen um größere Reparaturen handelt, bzw. um prinzipielle Fehler, die auch durch eine Reparatur nicht zu beheben sind.

Bei den aufgezeichneten Störungen handelt es sich zumeist um solche, die auf Materialfehler, Bedienungsfehler oder mangelhafte Maschinen- und Filmpflege zurückzuführen sind und daher verhältnismäßig leicht zu beheben sind. Die Zusammenstellung kann keinen Anspruch erheben, lückenlos zu sein.

Die Redaktion.

.

- Anmerkung : Diese Fehlerlisten haben wir nicht mehr mit abgebildet, da inzwischen 60 Jahre und mehr vergangen sind und diese Maschinen weitgehend verschrottet sind.

.

Die neuesten Bild- und Tonverfahren (Teil II)

(das ist die Fortsetzung aus Folge 5/1954)

.

Noch eine Ergänzung zu:

a) CINERAMA

Zur Anpassung an die Bildbreite wird die Bildhöhe gegenüber dem Normalfilm etwas vergrößert. Außerdem verwendet man Spezial-Filmmaterial mit 6 Perforationslöchern pro Bild, einen Schaltschritt von 28,5 statt 19mm, eine Kreuzrolle mit 24 statt 16 Zähnen sowie Vor- und Nachwickelrollen mit 48 statt 32 Zähnen.

Zur Durchführung einer pausenlosen Vorführung von etwa 1 Stunde mit je einem Projektor werden, falls man nicht 6 Projektoren aufstellt, 1.800m-Trommeln benutzt. Das Bild wird ohne Brille betrachtet.

Infolge der räumlichen Ausdehnung der Bildwand fühlt sich der Zuschauer mitten im Geschehen auf der Bildwand, doch hat diese vorgetäuschte Illusion, wie oft fälschlich behauptet wird, nichts mit plastischer Wiedergabe zu tun. Das Verfahren ist wegen seines hohen technischen Aufwandes bisher nicht in Deutschland angewendet worden und wird aus dem gleichen Grunde auch kaum eingeführt werden.

b) CINEMASCOPE (oder auch "CinemaScope")

Ähnliche Bildwirkungen zu Cinerama, jedoch mit einfacheren Mitteln ergeben sich beim CinemaScope-Verfahren. Dieses Bildwiedergabe- Verfahren geht auf Arbeiten von Prof. Abbe und Dr. Rudolf, Zeiss Jena im Jahre 1898 zurück. Die damals gewonnenen Erkenntnisse wurden jedoch von den Erfindern nicht für die Kinoprojektion ausgewertet.

Sie bekamen erst Bedeutung, nachdem Prof. Chretien, Paris, nach diesen Erfindungs-Angaben eine Spezial-Optik entwickelte, mit der es möglich ist, einen dem Blickwinkel des menschlichen Auges entsprechenden Bildausschnitt von etwa 140 Grad durch diese Spezialoptik, auch „Anamorphot" genannt, die eine sog. „Zylinderlinse" verwendet, bei der Aufnahme auf die Bildbreite des Normalfilms zusammen zu drängen und bei Wiedergabe wieder auf die Aufnahmebreite auseinander zu ziehen.

Es wird also mit diesen Objektiven, die unter den Bezeichnungen: Hypergonar, Cyligon usw. bekannt geworden sind, ein etwa zweieinhalbfacher Bildausschnitt gegenüber dem Normalfilm in der Breitenausdehnung erfaßt und wiedergegeben.

Objektive dieser Art wurden für die ersten Vorführungen in Deutschland in USA hergestellt. Heute sind die deutschen Spezialfirmen in der Lage, diese Objektive bei uns zu fabrizieren. Abb. 5 zeigt ein Cyligon der Fa. J. D. Möller, Wedel/Holstein. Man erkennt bei dem liegenden Objektiv deutlich die Verzerrung nach der Breite.

Die Projektion der CinemaScope-Filme bedingt einen sehr breiten Bildschirm mit den Seitenverhältnissen 1:2,55 etwa 1:2,2, der zudem gekrümmt sein muß, um auf möglichst vielen Plätzen des Zuschauerraumes eine gute und unverzerrte Sicht zu ermöglichen.

Da, wie eingangs schon erwähnt wurde, bisher noch keine Einigung hinsichtlich des Bildwand-Seitenverhältnisses erzielt werden konnte, müssen vor der Bildwand Vorrichtungen angebracht werden, welche die Einstellung der verschiedenen Formate vom Vorführraum aus ermöglichen.

CinemaScope braucht deutlich mehr "Licht".

Das CinemaScope-Verfahren erfordert gegenüber der bisherigen Normalfilm-Projektion einen erheblich größeren Lichtbedarf, bedingt durch den stärkeren Vergrößerungsmaßstab vom kleinen Filmbildchen von 16 x 22mm auf die CinemaScope-Bildwand von etwa 6 x 12m.

Um diesen gesteigerten Lichtbedarf in erträglichen Grenzen zu halten, ist ein Spezialbildwandmaterial erforderlich mit metallisierter Oberfläche und hohem Reflexionsvermögen. Für die ersten Vorführungen in Deutschland verwendete man eine von der Centfox, ebenfalls nach deutschen Patenten, hergestellte Linsenraster-Bildwand „Miracle Mirror Screen".

Inzwischen haben sich aber auch deutsche Firmen mit der Herstellung solcher Spezialwände befaßt, von denen die auf Polyvin-Basis hergestellte Cinemascope-Wand IDEAL II der Fa. Max Schumann, Hamburg, bisher die meiste Verwendung gefunden hat.

Da für die Vorführung von CinemaScope-Filmen nur jeweils ein Projektor (gleichzeitig) erforderlich ist, kann (mit 2 Projektoren) pausenlos vorgeführt werden.

Die Zylinderoptik wird in einer eigenen Fassung vor die normale Projektionsoptik gesetzt und ist so angeordnet, daß sie für normale Vorführungen weggeschwenkt werden kann. Verwendbar sind alle modernen handelsüblichen Projektoren, sofern sie über entsprechend lichtstarke Projektionseinrichtungen verfügen und einen guten Bildstand aufweisen, da Fehler dieser Art sich bei dem starken Vergrößerungsmaßstab weit mehr bemerkbar machen, als bei der Normalfilm-Projektion.

Die Objektive und die Bildwand

Bedingung ist auch die Verwendung besonders lichtstarker Objektive, da wegen der starken Vergrößerung befriedigende Bildschärfe nur mit den besten optischen Mitteln zu erreichen ist. Der bildliche Gesamteindruck der bisher gezeigten CinemaScope-Filme war recht gut. Allerdings zeigten diese Vorführungen auch die Schwächen des Verfahrens, die darin liegen, daß schnelle Schwenkungen vermieden werden müssen und daß das Verfahren, wie auch die übrigen dem Cinemascope nachgeahmten Verfahren, nur bei Szenen zur vollen Wirkung kommt, die im weiten Raum spielen oder revueartigen Charakter haben, während normale Spielfilmszenen mit wenigen Personen sich weniger eignen.

Bei der Betrachtung von CinemaScope-Filmen wird bei dem Zuschauer die Illusion erzeugt, er befinde sich mitten im Geschehen auf der Bildwand. Damit ist zugleich ein gewisser räumlicher, jedoch kein plastischer, Eindruck verbunden. Um diesen Eindruck zu erhöhen, ist es empfehlenswert, die Bildwand so tief als möglich aufzustellen, damit der untere Rand der Bildwandbegrenzung aus dem Blickfeld verschwindet.

Das Bildformat des CinemaScope-Films ist dem verwendeten Seitenverhältnis angepaßt. Es erfordert also einen besonderen Bildfenster-Ausschnitt.

Verschiedentlich sind als Übergangslösung Versuche unternommen worden, normale Spielfilme mit entsprechend kürzerer Brennweite auf Breitwand zu projizieren, wobei zur Erzielung des neuen Seitenverhältnisses das Filmbild durch eine Bildfenstermaske oben und unten beschnitten wird.

Diese Versuche, die im übrigen wohl heute als überholt betrachtet werden können, sind unbedingt abzulehnen, weil sie wegen der Beschneidung des Bildinhaltes einen falschen Eindruck hervorrufen und weil beim Breitwandverfahren vom Normalfilm abweichende Aufnahmebedingungen zu beachten sind, die eben der Normalfilm nicht aufweist.

Auf Grund besonderer Vereinbarungen wird das CinemaScope-Verfahren heute außer von der Centfox auch von MGM, Warner, Paramount und der Am. Universal benutzt.

- Anmerkung : So wurde es von der Centfox publiziert, doch das CinemaScope- Verfahren war nicht mehr patentierbar. Damit durften und hatten die Ostblockstaaten reichlich Ideen geklaut und ebenfalls vermarktet.

Für Deutschland stehen schon (Anmerkung : Wir sind hier im Sommer 1954) eine Reihe von CinemaScope-Filmen (ca. 30 bis 35 Streifen) zur Verfügung, weitere wurden von den oben genannten Gesellschaften angekündigt.

Wenn man andererseits bedenkt, daß z. Z. etwa 160 deutsche Lichtspieltheater mit Breitwänden ausgerüstet sind, so ergibt sich damit schon eine gewisse Abspielbasis. Mit einer allgemeinen Einführung des CinemaScope-Verfahrens in Deutschland ist jedoch kaum zu rechnen, da nur ein gewisser Prozentsatz der vorhandenen deutschen Theater in bezug auf ihre räumlichen Abmessungen den nachträglichen Einbau einer breiten Wand zulassen.

- Anmerkung : Hier irrte der Autor, denn ohne diese Breitbildtechnik wäre ein Kino auch auf dem Land innerhalb kürzester Zeit pleite gegangen.

Die deutsche kinotechnische Industrie hat sich rechtzeitig darum bemüht, die erforderlichen Geräte und Zubehörteile für die Projektion von 3D- und Panoramafilmen zu entwickeln und ist heute in der Lage, allen Anforderungen dieser Art gerecht zu werden. An der Lieferung dieser Teile ist die gesamte deutsche kinotechnische Industrie: Zeiss Ikon, Bauer, Philips, Askania und Frieseke & Hoepfner beteiligt. Die beigefügten Abbildungen 7 und 8 lassen erkennen, wie die einzelnen Firmen die Aufgaben gelöst haben.

Anamarphotisches Objektiv CYLIGON für CinemaScope-Projektion der Fa. I. D. Möller, Wedel/Holstein. - Man beachte die seitliche Verzerrung bei der Durchsicht durch das rechts liegende Objektiv. Werkfoto: Möller

VISTAVISION-Projektionswand (1:1,85) im Vergleich mit der Cinemascope-Wand (1:2,55) und der Normal-Bildwand (1 : 1,33) Foto: Paramount

.

III. Sonstige neue Bild-Verfahren

Zu den vorstehend beschriebenen neuen Bild-Verfahren CINERAMA und CINEMASCOPE sind in letzter Zeit zwei neue Verfahren gekommen, die je nach Wahl im Normalfilm-Format oder als Panorama-Filme vorgeführt werden können:

Das GARUTSO-PLASTORAMA-Verfahren und das VISTAVISION-Verfahren.

a) Garutso-Plastorama.

Bei der bisherigen Normalfilm-Projektion werden bekanntlich nur zwei Dimensionen - Breite und Höhe - benutzt. Die dritte Dimension - die Tiefe - fehlt. Das hat zur Folge, daß bei der Aufnahme von Szenen mit handelnden Personen im Vordergrund die Zwischenpartien und der Hintergrund unscharf werden, weil das Objektiv der Aufnahme-Kamera in diesem Fall nur einen begrenzten Teil der Szene scharf aufnehmen kann.

Man kann zwar den zweidimensionalen Eindruck dadurch verbessern, daß man bei der Ausleuchtung der Szene eine gewisse Tiefenwirkung erreicht und daß man bei Farbfilmen auf günstige Abstimmung und Zusammenstellung der Farben achtet (Farbregie). Es sind aber nur Behelfe und man ist gezwungen, bei den Aufnahmen viel verschiedene Einstellungen vorzunehmen, wodurch die Aufnahmekosten erheblich vergrößert werden.

Das menschliche Auge ist gewohnt, sich auf die Gegenstände des Raumes, die im Blickfeld liegen, so anzupassen (zu „adaptieren"), daß es immer ein in allen Konturen scharfes und farbiges Bild sieht.

Das Auge ist aber nicht imstande, einen unscharfen Hintergrund in der Kino-Projektion durch Augen-Adaption „scharf" zu sehen. Ein dem natürlichen Sehen entsprechendes Kinobild müßte also in allen Teilen bis in den Hintergrund gleich scharf sein. Solche Bilder würden dann auch bedeutend plastischer erscheinen, d. h. die erforderliche Tiefenwirkung aufweisen.

Ein Verfahren, welches diesen Aufnahme-Bedingungen mit ziemlicher Annäherung entspricht, ist das von GARUTSO, einem in USA lebenden Weiß-Russen erfundenes und von Eric Pommer in Deutschland zuerst angewendete PLASTORAMA-Verfahren.

Der Gegenstand der Erfindung ist ein Spezial-Objektiv, das aus mehreren Linsen zusammengesetzt ist bzw. ein vierteiliges Objektiv, das die Eigenschaft hat, in vier vom Vordergrund der Szene zum Hintergrund (d.h. von nah bis unendlich) gestaffelten Aufnahme-Ebenen scharf aufzunehmen und diese Aufnahmen auf dem Negativ zu vereinigen.

Das von einem solchen Negativ gezogene Positiv - die Kopie - kann ohne zusätzliche Hilfsmittel mit der vorhandenen Einrichtung im Theater wiedergegeben werden und man erhält ein in allen Bildabschnitten gleichscharfes Bild und dadurch auch eine beachtliche Tiefenwirkung.

Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, daß auch die Randschärfe gegenüber der Normalfilm-Wiedergabe bedeutend besser ist. Es würde zu weit führen, auf die technischen und optischen Einzelheiten dieser Garutso - Optik einzugehen.

Man kann es sich angenähert so vorstellen, daß man mit dieser Optik den gleichen Erfolg hat, als ob man zu gleicher Zeit von derselben Szenerie mit verschiedenen Scharf-Einstellungen Aufnahmen macht und diese dann auf ein gemeinsames Filmband kopiert.

Um das Verfahren wirtschaftlich besser auszunutzen und für verschiedene Bildwandformate verwenden zu können, besitzt der Sucher der Aufnahmekamera Markierungslinien für das Normalfilm-Format 1:1,33 und das Panorama-Format 1:1,85, die es dem Kameramann ermöglichen, darauf zu achten, daß wichtige Bildteile nicht zu nahe am Bildrand sind bzw. abgeschnitten werden.

Auf diese Weise ist es möglich, daß bei der Wiedergabe des PLASTORAMA- Filmbildchens (15,2 x 20,9mm) mit den entsprechenden auswechselbaren Bildfenstern je nach Wunsch diese Kopien im Normalformat 1:1,33 oder als Panorama-Film in Format 1:1,85 gespielt werden können.

Im letzteren Fall ist keine anamorphotische Entzerrungs-Optik erforderlich, wie bei CINEMASCOPE, sondern lediglich ein Bildfenster mit den Abmessungen 11,3 x 20,9mm und ein normales Objektiv mit etwa 25% kürzerer Brennweite als bei der Normalfilm-Projektion. Aus dem gleichen Grund ist auch jede Kinomaschine ohne Änderung und Zusätze für dieses Verfahren verwendbar, sofern sie mechanisch und optisch in Ordnung ist.

Das GARUTSO-PLASTORAMA-Verfahren ist von keinem bestimmten Tonverfahren abhängig. Die Kopien können mit normalem Lichtton und auf Wunsch auch mit mehrkanaliger Magnetton- Aufzeichnung geliefert und gespielt werden, je nachdem, welche Tonlage in dem betreffenden Theater vorhanden ist.

(Fortsetzung folgt)

.

Fachliteratur für Filmvorführer

(Fortsetzung aus Heft 5/54)

Elektrotechnik für Alle, von Hugo Linse. Preis: DM 12,-.

Radiotechnik für Alle, von Heinz Richter. Preis: DM 15,-.

Fernsehen für Alle, von Heinz Richter. Preis: DM 9,80.

Radiopraxis für Alle, von Heinz Richter. Preis: DM 12,-.

UKW - FM, Radiotechnik für Alle, von Heinz Richter. Preis: DM 9,80.

Ferner:

Fernsehen - Nah gesehen, von Carl Haensel. Verlag Alfred Metzner, Frankfurt a. M. Preis: DM 12,50.

Funktechnik ohne Ballast, von Ing. Otto Liman. Francis-Verlag, München. Preis: DM 9,50.

Der Fernseh-Empfänger, von Dr. R. Goldammer. Francis-Verlag, München. Preis: DM 9,50.

Fernsehen ohne Geheimnisse, von Karl Tetzner und Dr. Gerhard Eckert. Francis-Verlag, München. Preis: DM 5,90.

Kinopraxis, von Dipl.-Ing. R. Schulze. 4 Auflage. Verlag von Jacob Schneider, Berlin-Tempelhof. Halbl. geb. DM 12,50.

Achtung, Aufnahme! - Wie ein Film entsteht. Von Johannes Sigleur. Verlag: Franckh'sche Verlagsbuchhandlg., Stuttgart. Preis: Halbl. DM 6,80.

Der Lichtspielvorführer, von Hugo Linse. Preis: Brosch. DM 4,20.

Verlag Filmbühne G.m.b.H., München 2, Sendlinger Torplatz 1:

Handbuch des Filmvorführers, von Joachim Rutenberg und Hermann Strödecke. Preis geb. DM 7,80. -Z-

(Wird fortgesetzt)

Was wissen Sie über Akustik? (sehr oberflächlich)

Akustik ist die Lehre vom Schall, die u. a. auch die Bauakustik und die Eigenschaften eines Raumes umfaßt. Der Akustiker (Fachmann für akustische Berechnungen) wird zweckmäßig bei jedem Neubau eines Filmtheaters hinzugezogen. Bei älteren Filmtheatern, vor allem in der Provinz, waren oftmals nur ortsansässige Architekten am Werk, die vor allem auf dem Gebiet der Raumakustik und ihrer Forderungen wenig Kenntnisse und Erfahrungen besaßen, so daß man noch heute Filmtheater in kleinen Ortschaften findet, die raumakustisch völlig unzureichend und den modernen Anforderungen der Tontechnik nicht gewachsen sind.

Akustische Berechnungen erstrecken sich auf die bau- und raumakustische Gestaltung des Zuschauerraumes und müssen der Form und Gestaltung des Raumes Rechnung tragen. Die für eine gute Hörsamkeit erforderlichen Werte der Nachhallzeit und der Dämpfung sind bei der akustischen Raumisolierung von besonderer Bedeutung. Es darf keine Echowirkung und nur geringer Nachhall auftreten. Der Ton muß stets aus dem Bild kommen, ganz gleich, auf welchem Sitzplatz man sich im Zuschauerraum befindet.

Echowirkungen werden am leichtesten durch architektonische Veränderung der Rückwand des Zuschauerraumes korrigiert, indem diese Wand bogenförmig ausgeführt wird und zudem eine schallabsorbierende Verkleidung aus Dämmplatten, Stoffbespannung, Plastic-Polsterung etc. erhält. Auch an den Seiten des Zuschauerraums befindliche rechteckige Säulen können nicht mehr Nachhall- oder Echowirkungen hervorrufen, wenn sie mit einem neuzeitlichen Dämpfungsmaterial bespannt sind.

Wo eine ausreichende Schalldämpiung durch normale Verwendung von Plastikfolien, Stoffen, Dämmplaiten usw. nicht erreicht werden kann, lassen sich diese Materialien durch zusätzliche Perforierung weitgehend verbessern.

Zur Verbesserung der Raumakustik gehört aber auch die Dämpfung aller Geräusche, die von außen hereindringen. Im allgemeinen wird durch die richtige Anwendung von Dämpfungsmaterialien zur Erzielung einer guten Raumakustik bereits weitgehend auch eine allgemeine akustische Wandisolierung durchgeführt. Notfalls ist zur Außengeräusch- Isolierung die vollkommene Auskleidung der Wände mit Dämpfungsplatten oder anderen Dämpfungsmaterialien erforderlich. Die neuzeitliche innenarchitektonische Raumgestaltung wird immer mehr unter Verwendung der modernen Plastic-Materialien vorgenommen, die nicht nur bei Neubauten den kostspieligen Innenverputz der Wände ersparen, sondern als abwaschbare Materialien auch dauerhaft in der Wirkung sind. Darüber hinaus haben diese Materialien hohe schallhemmende und -absorbierende Eigenschaften, wirken wärmeisolierend und besitzen die Eigenart, staubabweisend zu sein.

Der "Anlasser" (eines Filmprojektors) und seine Bedienung

Zur Inbetriebsetzung des Antriebsmotors eines Filmprojektors oder eines Umformers und vieler anderer elektrischer Geräte dient eine Anlaßvorrichtung, die je nach Verwendungszweck verschieden sein kann, im besonderen aber die Aufgabe hat, zu hohe Anlaufströme, die einen Motorschaden hervorrufen könnten, zu verhindern.

Bekanntlich darf der Anlauf eines Filmprojektors nicht ruckartig erfolgen. Dadurch würden unweigerlich Perforationsschäden auftreten, die nach gewisser Zeit zur völligen Zerstörung der Perforation führen würden.

Anlasserstörungen zeigen sich vor allem in einem ungleichmäßigen Lauf, oder daran, daß der Motor gar nicht anläuft. Ursache hierfür ist meist ein unsauberer oder defekter Kontakt, oder es liegt eine Unterbrechung in den Anlaß(vor)widerständen vor.

Vielfach findet man Anlaßvorrichtungen, die mit einem (Vor-)Widerstand versehen sind. Die Anlassererwärmung soll keine höhere Temperatur als 70° C aufweisen. Treten höhere Temperaturen auf, so ist anzunehmen, daß einige Drahtwindungen des Widerstands kurzgeschlossen sind. Andererseits ist aber auch eine höhere Anlaßtemperatur feststellbar, wenn der Anlasser zu lange auf einer Anlaßstellung gehalten wurde, da die Widerstände meist nur für kurzzeitige Belastung bemessen sind.

Ruckhaftes Anlassen des Filmprojektors hat aber nicht nur Perforationsschäden am eingelegten Film zur Folge, sondern kann auch bei einem Flanschmotor eine zu starke Beanspruchung der Getriebeteile zur Folge haben. Das Abspringen des Riemens kann bei Riemenantrieb leicht möglich sein und verursacht damit eine unliebsame, oft nicht leicht zu behebende Störung.

Bei verschiedenen Projektortypen ist die Anlaßstellung des Projektors für ein sanftes, ruckfreies Anlassen von besonderer Bedeutung. Im allgemeinen hat sich bei den Filmvorführern die Sitte eingebürgert, das Projektorgetriebe mit dem Handrad oder der Kurbel so weit zu drehen, bis sich das Malteserkreuz des Projektors in der Stillstandsperiode befindet. In dieser Stellung bietet es den geringsten Anlaufwiderstand. Steht das Malteserkreuz jedoch in der Zugstellung, so muß der Antriebsmotor mit besonders starker Leistung beginnen, da dann nicht nur das Projektorgetriebe zubewegen ist, sondern auch der eingelegte Film transportiert werden muß.

.

Bei CinemaScope-Projektion:

Optischer Ausgleich der Bildversetzung

Durch die verringerte Tonspurbreite bei CinemaScope-Filmen konnte das Bildformat gegenüber dem bisherigen 4:3 Normalfilmbild um 35% vergrößert werden. Diese vergrößerte Bildfläche bietet zwar eine wesentlich günstigere Lichtausbeute der Bogenlampe, so daß bei gleichbleibender Schirmhelligkeit und Lampenbelastung eine größere Bildfläche ausgeleuchtet werden kann, doch ist die Lage des Bildfeldes gegenüber dem Normalfilmbild etwas versetzt.

Ist bei der Normalfilm-Kopie die Mitte des Filmbildes etwa 1,5mm zur Mitte des Filmstreifens versetzt, so beträgt diese Versetzung beim CinemaScope-Film nur 0,48mm.

Wird nun auf dem gleichen Projektor abwechselnd Normalfilm und CinemaScope-Film vorgeführt, so ergeben sich bei der Projektion Bildverschiebungen auf der Bildwand, die durch den von beiden Seiten gleichmäßig vorrollenden Vorhang nicht symmetrisch abgedeckt werden können.

In der Praxis richtet man die Projektoren nach dem CinemaScope-Bild auf die Bildwand aus und deckt bei Normalfilm-Projektion die Bildwand beidseitig mit einem schwarzen Vorhang ab. Der obengenannte Unterschied der Bildfeldverschiebung ist aber in der Projektion (je nach Projektionsentfernung) mehr oder weniger erheblich und kann 40-90cm betragen.

Um diese Differenz ist das Normalfilmbild bei der Projektion nach rechts versetzt. In der schematischen Darstellung zeigt Skizze 1 die Bildfeldverschiebung auf der Bildwand bei Normalfilm- und CinemaScope-Projektion. Die gestrichelte Linie gibt die Bildwandmitte an, die punktierte Linie stellt die Mitte des Normalfilmbildes dar. Es ist klar, daß ein

derart nach rechts verschobenes Bild nicht mehr gleichmäßig vom Vorhang abgedeckt werden kann.

Der Vorhang würde einen Teil des Normalfilmbildes rechts abdecken, d. h., die Projektion würde auf den Vorhang kommen. Läßt man aber, um dies zu vermeiden, den Vorhang bis zur rechten Begrenzung des Bildfeldes offen, so würde linksseitig ein entsprechend breiter Streifen der Bildwand weiß sichtbar sein und die Bildbetrachtung durch seine hell aufleuchtende Fläche erheblich stören.

Ganz abgesehen davon, daß eine derartig unbefriedigende Bildwandabdeckung recht häßlich wirken würde. Die Beseitigung dieser störenden Bildversetzung wäre mechanisch nur durch eine Verschiebung der Projektionsachse unter Drehung des Projektors möglich. Da dies bei vielen Projektoren wegen des starren Sockels unmöglich ist, eine derart minimale Projektorschwenkung aber auch dann in exakter Millimeterbegrenzung nur schwer möglich wäre, wenn der Projektor auf dem Sockel drehbar angeordnet wäre, so muß man diesem Problem auf optischem Wege zu Leibe gehen.

Die Firma Eugen Bauer hat sich dieser Frage angenommen und einen „Optischen-Ausgleich" für CinemaScope-Projektion geschaffen. Diese Ausgleichseinrichtung läßt sich an alle Bauer-Projektoren anbringen. Sie bietet in verblüffend einfacher Konstruktion die Möglichkeit, auf optischem Wege schon im Projektor die unerwünschte Bildversetzung auszugleichen.

Die Skizze 2 zeigt die seitlich richtige Ausrichtung beider Bildflächen.

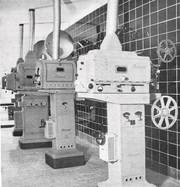

Die Titel-Seite von Heft 7 / 1954

"16mm Projektor im Vorführraum"

Beispiel eines vorbildlich eingerichteten Vorführraumes in den „ARKADIA-Lichtspielen" in Ludwigsburg, ausgerüstet mit 2 Bauer B12-Projektoren mit Klangfilm-Stereodyn-Magnettongerät, 1 Bauer Schmalfihn-Projektor SELECTION II O und 1 Bauer-Dia-Projektor -

Die tontechnische Einrichtung des Theaters besteht aus einer Klangfilm-EURODYN G- Gestellverstärker- Anlage mit Ergänzungsgestell, 3 Klangfilm- BIONOR- Lautsprecher- Kombinationen und mehreren Allfrequenz-Effekt-Lautsprechern.

.

Die neuesten Bild- und Tonverfahren (Teil III)

.

b) VISTAVISION (sprich: wista wisch'n)

Die Aufnahme normaler Filme erfolgt bekanntlich auf einem Negativ-Bildformat von 16 x 22mm und auf Filmmaterial, welches wegen der geforderten Empfindlichkeit (Sensibilität) ein verhältnismäßig grobes „Korn" hat.

Wenn man nun von einem solchen Negativ ein Positiv „zieht" und dieses Positiv-Bild von 16 x 22mm auf eine große Breitwand von etwa 12m Breite projiziert, so ist es einleuchtend, daß bei diesem enormen Vergrößerungsmaßstab die Bildschärfe leidet, weil bei der Projektion „Auflösungserscheinungen" des Bildinhaltes eintreten, d. h. die einzelnen Bildpunkte werden sichtbar und das Bild sieht aus wie eine stark gerasterte photographische Vergrößerung.

Die Unschärfe des Bildinhaltes macht sich besonders am linken und rechten Seitenrand der breiten Bildwand bemerkbar und wirkt auf die Dauer ermüdend auf die Augen des Zuschauers.

Diese Unschärfen lassen sich trotz guter optischer Projektions-Einrichtungen nur dann zufriedenstellend beseitigen, wenn es gelingt, das Übel bei der Wurzel zu fassen, d. h. das Korn des Films zu verkleinern, ohne seine photochemischen Eigenschaften zu verschlechtern.

.

Der PARAMOUNT Kompromiss

Die PARAMOUNT hat mit ihrem VISTAVISION-Verfahren einen Weg gefunden, der dem erhofften Ziel sehr nahe kommt, indem bei der Aufnahme eine Spezial-Kamera verwendet wird, bei der der 35mm-Negativfilm horizontal läuft und ein Negativbild mit einer Breite von 8 Perforationslöchern in den Abmessungen von ca. 37 x 25mm belichtet wird, welches etwa der zweieinhalbfachen Fläche des Normalfilm-Bildes entspricht.

Bei der Herstellung des Positivs wird in einer Spezial-Kopiermaschine von diesem Negativ durch optische Verkleinerung und Schwenken des Bildes um 90 Grad eine Kopie erstellt, die bedeutend feineres Korn aufweist, als die bisherigen Kopien und eine gestochen scharfe Wiedergabe - auch bei Breitwand-Projektion - ermöglicht.

Es ist also der gleiche Vorgang, als ob man von einer photographischen Aufnahme von z. B. 9 x 12cm eine Verkleinerung auf 6 x 9 herstellt. Die Vorteile des VISTAVISION-Verfahrens der PARAMOUNT liegen also darin, daß man einmal eine größere Bildschärfe erzielt und zum anderen mit Hilfe des breiteren Negativs einen weiteren Blickwinkel bei der Aufnahme erfaßt.

Es wäre nun naheliegend, das Format des Negativbildes noch weiter zu vergrößern. Diesem Vorhaben sind jedoch Grenzen gesetzt, weil bei einer gewissen Größe des Negativbildes die Tiefenschärfe beeinträchtigt wird.

PARAMOUNT ist der Ansicht, daß mit der Wahl der Negativ-Abmessungen von 37 x 25mm das günstigste Verhältnis zum Wiedergabebild erreicht ist und daß sich bei gleicher Bildhöhe, wie beim normalen Filmbild sogar noch eine wesentliche Verbesserung der Tiefenschärfe ergibt.

.

Hier werden die „Tushinski-Linsen" genannt

Um dem Kameramann bei der Aufnahme die Bildeinstellung für Normalfilmformat (im Seitenverhältnis 1:1,33) und im Breitwandformat mit anamorphotischer Wiedergabe (1:1,66), d. h. mit Entzerrungslinse, zu erleichtern, besitzt der Sucher der VISTA-VISION- Kamera Markierungshaarlinien für diese beiden Seitenverhältnisse. Ein für 1:1,66 eingestelltes und aufgenommenes Bild kann auf Breitwänden mit dem Seitenverhältnis 1:1,85 und 1:2 gut wiedergegeben werden.

Für besonders große Theater und Freilichtbühnen werden von PARAMOUNT sog. „komprimierte" Kopien mit seitlich zusammengepreßtem Bildinhalt hergestellt, in ähnlicher Weise wie sie für CinemaScope-Projektion benutzt werden.

Diese Kopien, die im Verhältnis 1:1,15 verzerrt sind, werden mit verstellbaren anamorphotischen Linsen vorgeführt, die ebenfalls im Verhältnis 1:1,15 entzerren.

Mit Hilfe dieser Linsen, die unter der Bezeichnung „Tushinski-Linsen" bekannt geworden sind, ist es möglich, das für das Filmtheater jeweils günstigste Seitenverhältnis im Bereich von 1:1 bis 1:3 einzustellen.

- Anmerkung : Die drei Brüder „Tushinski" haben einige interessante Erfindungen im Bereich Breitflm realisiert, unter andrem das Superscope Format. Weiterhin haben Sie auf der suche nach Mikrofonen ganz in den Anfängen die brand neuen SONY Tonbandgeräte aus Japan exclusiv unter dem Label "Superscope" nach Amerika geholt.

.

VISTAVISION-Filme können, da sie keine Umänderung der vorhandenen Projektions-Einrichtung erfordern, in jedem Theater gespielt werden.

Bedingung ist lediglich, daß die Projektions-Einrichtungen in gutem Zustand sind und eine nahtlose Bildwand vorhanden ist. Um allen Vorführmöglichkeiten Rechnung zu tragen und den Bildinhalt voll ausnutzen zu können, soll nach Vorschlag von PARAMOUNT die Bildwand in bezug auf Höhe und Breite so groß gewählt werden, wie es die baulichen Verhältnisse des Theaters zulassen.

Wird die Bildwand nicht ganz voll ausgenutzt, so müssen die überstehenden Teile durch allseitig verschiebbare Blenden abgedeckt werden. PARAMOUNT empfiehlt als günstigstes Seitenverhältnis ein solches von 1:1,85. Nur in besonders gelagerten Fällen soll das Verhältnis auf 1:2 gesteigert werden.

Für Theater mit Bildwandbreiten unter 9m und genügender Höhe wird ein Seitenverhältnis von 1:1,66 vorgeschlagen.

Durch VISTAVISION ist also infolge seiner Anpassungsfähigkeit die Möglichkeit gegeben, die Bildwand in jedem Fall richtig auszufüllen. Um das VISTAVISION- Verfahren auf möglichst breiter Basis in den Theatern einsetzen zu können, werden die Kopien mit normaler Lichttonspur geliefert. Es ist nicht beabsichtigt, Filme mit Vierspur-Magnetton-Aufzeichnung (stereophonischer Ton) herzustellen. Für Breitwandwiedergabe und zur evtl. allgemeinen Verbesserung der Tonwiedergabe ist das neue PERSPECTA-Tonsystem vorgesehen, über das im Abschnitt IV (Neue Tonverfahren) berichtet werden soll.

(Fortsetzung folgt)

Bilder

Horizontales Großbild-Negativ mit 8 Perforationslöchern. (Die gestrichelte Linie gibt den Ausschnitt für Breitwand-Aufnahme und -Wiedergabe an.)

Links: Normale VistaVision-Kopie mit Markierungslinien für die Seitenverhältnisse 1 : 1,33 bis 1:2. -

Rechts: „Komprimierte" VistaVision-Kopie mit anamorphotlschein Vorsatz. (Der Kreis im linken Bild ist zur Ellipse geworden.) Zeichnungen: Paramount

Die VistaVision-Aufnahmekamera für horizontal laufenden Film Foto: Paramount

Neue Kinomaschinen und Tonfilmgeräte (II)

Die UFA-Handels-Gesellschaft m.b.H., Frankfurt/M. zeigt:

(war das verdeckte Werbung ?)

UNIPHON-STEREO-Anlage, in Zusammenarbeit mit Rohde & Schwarz, München, entwickelt. Besteht aus UNIPHON-STEREO-Vorverstärker für 8 (2 mal 4) Magnetspur-Eingängen außer sonstigen Eingängen für Platte, Gong usw.) und UNIPHON-STEREO- Hauptverstärker mit 4 mal 25 W Leistung. Geringer Platzbedarf, leichte Zugänglichkeit und leichte Bedienbarkeit. Einbau zwischen den beiden Projektoren möglich.

Bild 8: Betriebsmäßiger Einbau einer UNIPHON - STEREO - Anlage (UFA).

- Anmerkung : Angeblich kamen die Uniphon Verstärker alle aus einem nordischen Land und wurden von R+S nur vertrieben. Die Aussagen widersprechen sich. Es gab auch keine Uniphon Transistor-Verstärker.

Die Verstärkerleistung und der Wirkungsgrad des Lautsprechers

Interessiert sich jemand für eine Tonfilmanlage, so fragt er meist zuerst nach der Verstärkerleistung der Anlage. Bei Schmalfilm-Projektionseinrichtungen für den Wander- oder auch stationären Betrieb sind diese Angaben von besonderem Interesse - aber man muß sie mit Vorsicht hinnehmen.

Es darf nämlich nicht allein die Verstärkerleistung interessieren, sondern ganz besonders der Wirkungsgrad des Lautsprecher-Systems, das zur Anwendung kommt. Es kommt also auf die akustische, d. h. die Schalleistung an, die der Lautsprecher oder das Lautsprecher-System abgeben.

Die Watt-Angabe des Verstärkers besagt doch nur, was der Verstärker an Leistung abgibt. Unter allen Umständen muß berücksichtigt werden, daß es gute Lautsprecher gibt, die mit geringer Leistungsaufnahme einen hohen Wirkungsgrad bieten, daß es aber auch Lautsprecher gibt, die trotz hohen Watt-Verbrauches nur eine geringe Leistung (akustische Schalleistung) abgeben.

.

Der Wirkungsgrad

In der Elektroakustik drückt man den Wirkungsgrad, den ein Lautsprecher besitzt, in Prozent aus. Hat ein Lautsprecher also 10%, so bedeutet dies, daß er nur 10% der vom Verstärker an ihn gelieferten Leistung in Schalleistung verwandelt und die übrigen 90°/o verlorengehen. Die Wirkungsgrade der Lautsprecher sind sehr unterschiedlich. So weisen gute Rundfunklautsprecher nur 3-4% auf, während größere Konuslautsprecher für elektroakustische Anlagen mit hohen Feldstärken bis zu 8% der Verstärkerleistung auswerten können.

Großlautsprecherkombinationen, wie sie in größeren Filmtheatern zur Anwendung kommen, arbeiten mit Drucktransformation und Trichtern und sind in der Lage, 25-35% der Verstärkerleistung auszunutzen.

Wie man sieht, besteht im günstigsten Fall die Möglichkeit, die Verstärkerleistung bis zu einem Drittel auszuwerten, während zwei Drittel als Leistungsverlust verbucht werden müssen.

Die akustische Leistungsfähigkeit

Will man also bei einer Tonfilmanlage die akustische Leistungsfähigkeit der Einrichtung in ihren tatsächlichen Werten kennen lernen, so muß man neben den Angaben der Verstärkerleistung auch die Angaben des Wirkungsgrades des dazugehörenden Lautsprechers wissen.

Die Kenntnis dieser beiden Maßangaben gestattet dann die Berechnung der wahren Leistungswerte. Da mit größer werdendem Lautsprecherwirkungsgrad auch die Qualität der akustischen Leistung steigt, was physikalisch bedingt ist, sollte man stets - auch bei kleineren Wanderapparaturen - Lautsprecher mit hohen Feldstärken und möglichst kleinen schwingenden Massen einsetzen. Bei transportablen Projektionseinrichtungen wird sich diese Forderung nicht immer durchsetzen können, da nach Möglichkeit geringste Abmessungen und niedriges Gewicht entscheidenden Einfluß auf die technische Einrichtung einer derartigen Anlage haben. Immerhin sollte aber stets berücksichtigt werden, daß Einschwingdauer und Verzerrungen durch einen hohen Lautsprecher- Wirkungsgrad und hohe Feldstärken beeinflußt werden und die Tonqualität erheblich verbessern.

Sonstige Neuerungen:

Neue Schmalfilm-Projektoren:

DIXI (ORION), Ernst Leitz (G1 mit Licht- und Magnetton), Walter Knetsch, Berlin (Koffer-Projektor IDEAL K16 für 16 mm Schmalfilm mit Malteserkreuzschaltung), Siemens-Projektor P2000 für Licht- und Magnetton, Bauer SELECTON II O- Schmalfilm-Projektor mit 1.500m-Spulen und lastabhängiger Aufwickelfriktion und Magnetton-Gerät.

Neue Film-Entwicklungs und Kopiermaschinen für Farbfilm und Filmbearbeitungs-Maschinen (UNION, Berlin; Arnold & Richter, München). Neue Bildwände für Cinemascope: Max Schumann, Hamburg und Mech. Weberei Bad Lipp-springe.

Neue Gleichrichter: Schrieber, Bremen (Groß-Gleichrichter SLM für 2 x 110A, regelbar zwischen 30 und 110 A und Gleichrichter bis 150 A); SAF (Gleichrichter für 50, 80 und 150 A); Dr.-Ing. Jovy, Leer/Ostfriesland (Kinostromrichter PERFECTA für 100 A zum direkten Anschluß einer Rein- oder Beck-Kohlenlampe mit stufen- und verlustloser elektronischer Konstantstromregelung, dadurch Gesamtregulierung der Bogenlampe auf konstante Lichtleistung).

Neues Zubehör:

JOVO, Kiel (Elektrisch-automatische Vorhangzüge mit Fahrwerken für Rundbühnen), Wilhelm Hammann, Düsseldorf (Hammann - Allzweck - Bildwandrahmen für CinemaScope-Bildwände, Vorhangzugmaschinen und Vorhangschiene mit Gleitringsystem),Schmalz-gräber & Driesen, Bonn (Bühnen-gleitschiene „Geräuschlos"). Elektromaschinenbau Fulda G.m.b.H. (Vollautomatischer Großraum - Dia -Projektor FG 8 mit 2 Ketten zu je 24 Rahmen für Dias 8,5X8,5), Filmton Holzmer K.G., Stuttgart-Feuerbach (Vollautomatischer Ton - Diapositiv-Wechsler AUTODIATON für sprechende Dias).

Ausführlichere Auskünfte über die vorstehend aufgeführten Neuerungen werden auf Anfrage an die Redaktion erteilt. -Z-

.

TEST für korrekte 3D-Vorführungen

Die dreidimensionale oder stereoskopische Projektion vermittelt dem Beschauer nach wie vor als einzige Projektionsart wirkliche Tiefeneindrücke.

Ohne Betrachtungsstörungen vermag sie dies aber nur dann, wenn die Zuschaueraugen nicht unnatürlich beansprucht werden. Die jeweils nur einem Auge zukommenden, nach der gegenwärtigen Spielfilmpraxis auf zwei getrennten Filmbändern angeordneten Rechts- und Linksbilder müssen daher gleichgroß, gleichscharf, gleichhell und zeitgleich (synchron) vorgeführt werden.

Ist das nicht oder nur teilweise der Fall, so sind zwangsläufige Betrachtungsstörungen und Enttäuschungen beim 3D-Filmpublikum die Folge.

Neben bildgleichem Schnitt und Start von Zweiband - Stereofilmen und neben zureichender, von der Qualität der benutzten Projektionsfilter, Silberwände und Filterbrillen abhängiger Bildtrennung ist außerdem eine zweckmäßige Überdeckung beider Projektionsbilder auf der Bildwand Vorbedingung für störungsfreie und wirkungsvolle 3D-Vorführungen.

Dies betrifft nicht nur die genaue seitliche Ausrichtung beider Projektoren, sondern auch die Vermeidung von Verkantungen, von Größenunterschieden, Höhendifferenzen und unzweckmäßiger Bildwandumrahmung. Andernfalls erscheint der 3D-Filminhalt nicht wie durch ein Fenster gesehen, sondern wie in der Luft zerrissen oder scheinbar soweit hinter die Bildwand verlegt, daß die beabsichtigte Steigerung der Bildwirkung verloren geht und die Zuschauer buchstäblich zum Schielen gezwungen werden.

Allermeist liegen die Fehlerquellen dafür weder in unzureichenden Projektoren noch in Nachlässigkeiten des Vorführpersonals begründet; fast immer ist Unkenntnis der zweckmäßigsten Arbeitsweise der Grund für häufig vorkommende Mängel.

Die Optischen Werkstätten Erwin Käsemann GmbH in Oberaudorf/Inn haben daher einen „3D-Zweiband-Test" herausgebracht, der auf einem neuartigen Prinzip beruht. Fehlerhafte Einstellungen jeder Art werden hierbei durch Farbkonturen augenfällig, während sich die auf zwei Prüfbändern befindlichen gegenfarbigen Testfiguren bei richtiger Projektoreneinstellung zu Weiß mischen und daher farblos erscheinen.

Die Auswertung dieses speziell auch für 3D-Breitwandvorführungen geeigneten Testmaterials ist in einer ausführlichen Gebrauchsanleitung beschrieben; Leihkopien stehen auf Anforderung kostenlos zur Verfügung. W. S.

.

Was ist das ?

Lumen, Lux, Stilb, Apostilb und Candela

Am bekanntesten dürfte die Bezeichnung Lumen sein. Lumen ist das Maß für das gesamte Licht, für die gesamte Lichtleistung einer Beleuchtungsquelle. Sei es die einfache kleine Wachskerze, oder die leistungsfähige helle Glühbirne. Lumen ist gleichbedeutend mit Lichtstrom, es ist aber nur ein Meßbegriff, wie etwa der Meter, das Kilogramm usw.

Was Lumen wirklich ist, erfahren wir erst, wenn wir den Lichtstrom unserer Beleuchtungsquelle auf einen Schirm von 1qm Fläche fallen lassen. 1 Lumen (lm) ist nunmehr der Lichtstrom, der auf 1qm Fläche eine Beleuchtungsstärke von 1 Lux (lx) ergibt. Lux wiederum ist die Beleuchtungsstärke, die von einer Lichtquelle der Lichtstärke einer Hefnerkerze (HK) in 1m Entfernung auf einem Schirm erzeugt wird.

Im Filmtheater, ganz besonders aber im Vorführungsraum einer Filmkopieranstalt, muß des öfteren die Beleuchtungsstärke des Filmprojektors gemessen werden, damit auf der Bildwand eine gleichbleibende Helligkeit erzielt wird.

Diese Helligkeit wird mit dem bekannten Luxmeter gemessen. Weiß man nun, welchen Lumenwert die verwendete Lichtquelle besitzt, kann man auch die zu erwartenden Luxwerte errechnen, indem man nach der Formel

Lux = Lumen \ Fläche vorgeht.

Selbstverständlich läßt sich diese Berechnung nur dann vornehmen, wenn die Lichtquelle einen festen Wert darstellt, nicht aber im Falle der Bogenlampe eines Film- oder Diapositiv-Projektors, deren Beleuchtungsstärke veränderlich ist.

Die Leuchtdichte oder Flächenhelle wird in Stilb berechnet. Stilb (sb) ist gleich 1 HK je qm der leuchtenden Fläche (z. B. Krater). Während eine einfache Wachskerze etwa 0,58 sb aufweist, besitzt die normale Glühlampe ca. 800 sb.

.

Der Leuchtdichtefaktor

Je mehr Lumen je qm abgestrahlt werden, desto höher ist die Leuchtdichte. Will man die Bildwandleuchtdichte in einem Filmtheater messen, so ist die Beleuchtungsstärke (lx) festzustellen und sodann der Leuchtdichtefaktor der Bildwand zu ermitteln.

Die Leuchtdichtefaktoren lassen sich bei den verschiedenen Bildwänden weder mit Meßinstrumenten, noch mit anderen Mitteln als einer Vergleichsprobe feststellen. Im allgemeinen gilt der Faktor 0,8 als Normalfall, während ältere Bildwände nur einen Faktor von 0,5 aufweisen.

Die Bildwandleuchtdichte wird in Apostilb (asb) gemessen. Sie berechnet man nach der Formel (Apostilb (asb) = LUX (lX) / x Leuchtdichtefaktor)

Die Größe der Bildhelligkeit einer Bildwand soll im Filmtheater 75-100 Apostilb (asb) betragen, wird in der Praxis aber zumeist unterschritten. Der Helligkeitsabfall an den Bildwandrändern darf 25% betragen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Bild an den Rändern zu dunkel und wirkt besonders von den hinteren Zuschauerreihen abgerundet und unschön.

Candela

Der Begriff Candela ist in der Film- und Kinotechnik weniger anzutreffen, da er durch das Wort Lichtstärke ersetzt wurde. Als Normalmaß dieser Lichtstärke wurde ein internationaler Wert festgelegt, und zwar nach folgender Methode:

Ein Platin-Würfel, dessen Seiten je 1 qcm betragen, wurde auf 5 Seiten mit einem schwarzen, unbrennbaren Material umgeben, während eine Seite, also 1 qcm Fläche, frei blieb.

Der Platinblock wurde bis zu einer Temperatur von 1774°C erhitzt, einem Grad unter dem absoluten Schmelzpunkt, und die nun entstandene Lichtleistung entspricht dem Wert von 60 Candela. Die Lichtstärke in Candela (cd) gemessen, entspricht der in der Film- und Kinotechnik angewendeten Berechnungsgröße von 1 Candela = 1,11 Hefner-Kerzen (HK), bzw. 1 Neue Kerze (NK) = 1,10 HK.

Wichtig zu wissen ist auch, daß die Beleuchtungsstärke mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, d. h. in der Praxis: Bei 1m Abstand von der Lichtquelle beträgt der Beleuchtungswert z. B. 1 Lux, bei 2m jedoch nur noch 1/4 Lux, bei 3m 1/8 Lux, bei 4m 1/16 Lux usw. -dbs-