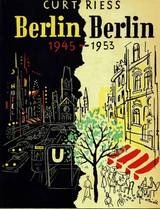

Teil einer Lebens-Biografie von Curt Riess

Der Journalist, Reporter, Auslandskorrespondent und Schriftsteller Curt Riess (1902-1993) hat in dieser in 1956/57 verfassten biografischen Zusammenstellung der Ereignisse in Berlin von 1945 bis 1953 eine Art von Roman-Form gewählt und sehr viele Daten, Personen und Einzelheiten aus der Film- und Kino-Welt untergebracht. Eigentlich ist es eine erweiterte Biografie aus seinem Leben. Sonst ist es ist es leider (im gedruckten Original) eine reine - nicht besonders lesefreundliche - Buchstabenwüste.

Zur Geschichte der Berliner Kinos gehört natürlich auch das Ende des 2. Weltkrieges in Berlin und die politische Entwicklung danach. Die einführende Seite beginnt hier.

.

Wie Feinde des Sozialismus entführt wurden ....

Die Russen hatten Günter entführt. Er war mein Mitarbeiter, er hatte mir gute Informationen gebracht, über das, was in gewissen Abteilungen der Militärregierung in Karlshorst vor sich ging.

Ein Mädchen, mit dem er befreundet war, arbeitete dort. Heute kann ich über das alles sprechen. Denn die Russen nahmen auch das Mädchen mit, und sie werden die beiden nicht mehr freigeben. Zweimal war Günter ihnen entwischt.

Die Sache hatte im August 1948 begonnen, als sie ihn aus der im Ostsektor gelegenen Wohnung des Mädchens heraus verhafteten. Damals kam er nach mehreren ungemütlichen Wochen frei, weil die Russen nicht herausbekamen, welche Arbeit er für mich tat, und weil er sich verpflichtete, ihnen alles, was er über mich erfahren konnte, zu berichten.

Er berichtete nichts. Und eines Tages bekam er von seinem Mädchen einen Brief. Diesem Brief war eine Karte zum Friedrichstadt-Palast beigefügt. Das Mädchen schrieb, sie erwarte ihren Freund heute abend im Variete, lege aber die Karte vorsichtshalber bei, da sie vielleicht ein wenig zu spät komme.

.

Blauäugig in die Falle getappt

Obwohl das Theater im Ostsektor liegt, hatte Günter keinerlei Bedenken hinzufahren. Es stellte sich heraus, daß sein Platz von einem gutgekleideten Herrn besetzt war. Als er höflich auf die vermutliche Verwechslung aufmerksam machte, erwiderte der andere mit starkem russischen Akzent: »Schon gut! Wir haben mit Ihnen zu sprechen. Alles wird sich nach der Vorstellung klären.« Er machte den Mund nicht mehr auf, bis die Vorstellung zu Ende war.

Dann fuhr er mit Günter in einem Wagen mit sowjetischer Militärnummer in das ausgezeichnete russische Restaurant NEWA. Dort gesellte sich ein zweiter Mann zu ihnen. Man aß und trank. Und dann begann der Russe: Günter hatte keinerlei Berichte eingesandt. Man hatte Geduld gehabt, aber jetzt würde man keine mehr haben. Günter sollte nicht nur Berichte über mich machen, sondern über alle Amerikaner, die zu mir kamen. Dann ließ man ihn laufen.

Ein paar Wochen lang fabrizierte er Nachrichten, für die sich, wie wir annahmen, die Russen interessieren würden. Aber auf die Dauer wurde das immer schwieriger, und schließlich hörten wir ganz damit auf. Übrigens hatten auch die erfundenen Informationen ihren Zweck nicht erreicht.

Ganz so dumm waren die Russen doch nicht

Die Russen rochen längst Lunte. Von nun ab stand Günter auf der Liste der Verdächtigen der MVD. Er arbeitete nicht für den Osten, also war er ein »amerikanischer Spion«. Diese Liste war übrigens sehr umfangreich, viel zu umfangreich, als daß die Russen sich mit allen, die darauf standen, hätten befassen können: den Politikern, den Wirtschaftlern, den Journalisten, den Chauffeuren und den Stenotypistinnen bei den westlichen Besatzungsbehörden.

Aber diejenigen, mit denen man sich befaßte, waren ihres Lebens oder ihrer Freiheit nicht mehr sicher. Man entführte sie.

Das machte nicht der MVD, das machten die von der SED

Auch Günter sollte nun entführt werden. Das war nicht mehr Angelegenheit der MVD und jenes sowjetischen Hauptmanns Petroff aus Potsdam, der Günter ins Variete bestellt hatte; das wurde nun von einer Gruppe von SED-Mitgliedern gehandhabt, die unter der Leitung eines gewissen Max Rhodin stand; der schreckte vor nichts zurück.

Man ging im Falle Günter vor wie in jedem anderen Falle. Man legte ein Dossier über ihn an, das Angaben über seine Wohnung, sein Aussehen, seine Lebensgewohnheiten enthielt. Dieses Dossier ging an einen kleinen Agenten, der in Günters Nähe wohnte. Er hatte herauszufinden, in welchen Lokalen er verkehrte, ob er trank, ob Frauen in seinem Leben eine Rolle spielten.

Einige Wochen später wußte Rhodin, daß Günter jeden Sonnabend ins Kino ging, daß er nachher in einer bestimmten Bar ein paar Gläser trank und spät nach Hause kam. Nun übernahm die sogenannte »Aktionsgruppe« seinen Fall. Ein Auto stand jeden Sonnabend die halbe Nacht bereit.

.

Die Methode war einfach und eigentlich durchsichtig

Ein Mitglied des Komitees saß in dem Lokal, in das Günter gewöhnlich kam. Drei Sonnabende hintereinander kam er in Begleitung einer Dame. Am vierten kam er allein. Das Komiteemitglied ging zum Telefon.

Zehn Minuten später betraten ein Herr und eine reizende junge Dame das Lokal. Bald hatten sie Günter in ein Gespräch verwickelt. Der Herr spendierte mehrere Runden Schnaps.

Als Günter schließlich aufbrechen wollte, regnete es. Die junge Dame schlug vor, ihn im Wagen nach Hause zu fahren. Der Herr sekundierte. Die drei stiegen in den Wagen. Fünf Minuten später ging auch der Mann, der schon drei Wochen lang sonnabends in das Lokal gekommen war - und der seither nie wieder kam. Es war späterhin nicht schwer, die Vorgänge zu rekonstruieren. Aber das brachte Günter nicht zurück.

Von den Entführten kam keiner zurück ??

Und auch die anderen nicht. Wie viele andere? Es gab eine Menge Statistiken, aber keine war vollständig. Vor Beginn der Blockade hatte die amerikanische Militärregierung eine Liste mit 33 Namen von Personen veröffentlicht, die in den letzten Monaten aus Berlin verschwunden waren.

Zur gleichen Zeit veröffentlichte die Sozialdemokratische Partei eine Liste mit 1042 Namen von Personen, die aus Berlin und aus der Berliner Umgegend verschwunden waren. Im Oktober 1950, also mehr als ein Jahr nach dem Ende der Blockade, schätzte die gleiche Quelle die Zahl der Entführungen auf über 3.000.

Ganz Berlin war mehr denn je gelebter Surrealismus.

Nun gab es täglich Gepäckkontrollen in Straßenbahnen, die über die Sektorengrenze fuhren und Kontrollen in Untergrundbahnhöfen.

Am 18. Januar 1949 wurde die Gegenblockade, die schon vorher eingesetzt hatte, offiziell verkündet, und die Ausfuhr von Waren aus den Westsektoren verboten. In den nächsten Wochen spaltete sich auch die Berliner Versicherungsanstalt, die Justiz - es gab nun also von allen Gerichten je zwei in Berlin.

Die Volkspolizei errichtete an vielen Sektorengrenzen Straßensperren, und Ende März waren bereits 60.000 Berliner arbeitslos; 240.000 bis 300.000 Berliner arbeiteten nur halbtags oder noch weniger. Nach außen hin also schien es, als ob die Situation sich weiterhin verschärfe.

.

In Westberlin gab es nämlich ein »Ostbüro«

Es war damals, daß ich zum erstenmal von der Existenz des »Ostbüros« erfuhr.

Man setzte mich an einen kleinen Schreibtisch, gab mir Akten, und ich, las, tagelang, nächtelang: Berichte geheimster Natur, vollgepfropft mit Informationen über das Leben in der sowjetischen Zone jenseits der Mauer des blockierten Berlin.

Ich erfuhr, wie gut die kommunistischen Funktionäre dort lebten, mit welchen Mitteln die sowjetische Geheimpolizei arbeitete, falsche Geständnisse erpreßte, die Opposition niederknüppelte.

Ich sah vor mir das Niemandsland zwischen dem westlichen Berlin und der Zone. - Sah die Kuriere, die über die »grüne Grenze« gingen und im Nebel verschwanden. - Hörte nächtliche Besprechungen, die im Flüsterton bei verhängten Fenstern geführt wurden.

Das »Ostbüro« war eine Organisation der SPD

Das »Ostbüro« war eine Organisation der Sozialdemokratischen Partei, die zu jener Zeit die sowjetische Besatzungsmacht am aktivsten bekämpfte. Sie hatte auch die »Flüchtlingsbetreuungsstelle Ost« eingerichtet.

Dort wurden die Flüchtlinge aus der Ostzone verhört, ihre Personalien wurden aufgenommen, und während sie im Wartezimmer Platz nahmen, wurde im Archiv nachgesehen, ob ihre Angaben stimmten.

Das Archiv war vom »Ostbüro« zusammengestellt. Manchmal genügte ein Blick, um festzustellen, daß der Flüchtling in Wahrheit ein sowjetischer Agent war. In jedem Falle folgte eine Vernehmung, bei der alles mitstenographiert wurde.

Die (Ost-) Spitzel konnten recht schnell entlarvt werden

Es war leicht, jede Angabe nachzuprüfen, denn es gab ja viele Flüchtlinge, und wenn es sich um Informationen handelte, die neu und wichtig genug waren, schickte das »Ostbüro« einen Kurier in die Zone. Innerhalb von vier Wochen war jeder Spitzel entlarvt.

Freilich, mehr konnte man gegen die Spitzel nicht tun, als ihnen ihre Arbeit unmöglich machen. Es gab kein Gesetz, nach dem man sie hätte bestrafen können.

Da war der Beruf der Kuriere des »Ostbüros« noch wesentlich gefährlicher. Sie konnten kaum damit rechnen, mit dem Leben davonzukommen, wenn sie erwischt wurden. Aber sie wußten, wie gefährlich ihr Beruf war, sie hatten es von Anbeginn an gewußt.

Das »Ostbüro« begann im Frühjahr 1946

Das »Ostbüro« hatte seine Arbeit begonnen, als im Frühjahr 1946 die SED gegründet und die Sozialdemokratische Partei in der Ostzone aufgelöst worden war.

Bei den Arbeitermassen war die SED nie populär geworden. Sie hatten die Russen aus nächster Nähe erlebt, und sie glaubten infolgedessen nicht mehr an ihre Versprechungen. Es waren diese Massen, die dem kleinen sozialdemokratischen Funktionär nahelegten, sich irgendwie zur Wehr zu setzen.

Diese Funktionäre traten mit der Parteizentrale in Hannover in Verbindung, und die richtete ein Büro ein, das für Ostfragen zuständig war und später »Ostbüro« genannt wurde.

Zuerst sollte nur ein gewisser Kontakt mit den Genossen in der Ostzone aufrechterhalten werden.

.

Die Russen merkten schnell, daß sich etwas tat, aber was ?

Aber langsam begriff man in der Ostzone, daß es damit allein nicht getan war. Man mußte kämpfen, man hatte keine andere Wahl. Das »Ostbüro« wurde reorganisiert. Diejenigen, die in ihm arbeiteten, hatten auch im Dritten Reich illegale Arbeit geleistet. Sie waren in den Spielregeln der Konspiration bewandert.

Die Agenten der MVD und die Funktionäre der SED spürten bald, daß etwas im Gange war. Im Sommer 1948 veranstaltete man eine Reinigungsaktion, das heißt, man warf alle diejenigen aus der Partei hinaus, deren man nicht ganz sicher war. Und man war aller derer nicht sicher, die früher Sozialdemokraten gewesen waren. Und viele von ihnen wurden von der MVD verhaftet und in die Sowjetunion verschleppt. Aber man konnte nicht alle herausfinden, die für das »Ostbüro« arbeiteten.

Die Russen wühlten im Heuhaufen, ohne die Stecknadel zu finden

Die Russen versuchten nun, das »Ostbüro«, von dessen Existenz sie mehr ahnten als wußten, als eine Filiale westlicher Nachrichtendienste hinzustellen. (Sie haben ja den Spionagekomplex.)

Aber sie hatten nicht die geringsten Beweise für ihre Behauptungen. Und ihre Enthüllungen waren keine wirklichen Enthüllungen. Jedes Kind konnte erkennen, daß es sich um Erfindungen handelte. In all den Jahren gelang es den Russen, nur zwei Agenten des »Ostbüros« zu fassen.

Aber die Organisation arbeitete so gut, daß nicht ein einziger Kurier, der mit diesen beiden Agenten gearbeitet hatte, nicht ein einziger ihrer Informanten gefaßt werden konnte.

Manche dieser Informanten mußten sich wenigstens eine Zeitlang ruhig verhalten, aber für jeden, der vorübergehend ausschied, sprangen zehn neue ein. Es waren längst nicht mehr nur Sozialdemokraten, die für das »Ostbüro« arbeiteten, ihm waren Helfer aus allen Klassen erstanden.

Es war so, daß es nun in der Ostzone keine Stadt und kein Dorf gab, wo das »Ostbüro« keine Späher hatte. Die saßen in den Büros jedes SED-Funktionärs, im Vorzimmer jeder sowjetischen Dienststelle, in den Räumen, in denen die MVD-Akten bearbeitet wurden.

Sie standen auf den Bahnhöfen, durch die endlose Güterzüge mit den Reparationen für die Sowjetunion fuhren, gingen durch die Wälder, in denen sowjetische Tanks abgestellt waren, arbeiteten auf den Abschießbahnen für neue V-Waffen.

Es gab keinen Safe, den sie nicht öffnen konnten, keinen Code, den sie nicht entzifferten.

.

Und sie stocherten lange im Nebel, den sie nicht durchdrangen

Konnten die Russen noch offen sprechen, wenn auch nur ein Dolmetscher in der Nähe war? Konnten sie es noch, auch wenn sie vermeinten, unter sich zu sein?

Die Kuriere des »Ostbüros« wußten, daß sie eine Art Krieg führten. Man hatte sie geschult wie Soldaten, bevor sie ins Feindesland vorstießen. Sie kannten hundert Stellen, an denen man sie über die Grenze schmuggeln konnte, hatten tausend Kontakte.

Sie lieferten ihre Broschüren ab, ihre Aufklärungsschriften und erhielten die Nachrichten, die sie herausbringen sollten. Manches mußten sie auswendig lernen, manches versteckten sie in ihrer Kleidung, in Koffern mit doppelten Böden, in Geheimfächern, die in Autos eingebaut waren. Es gab ja hundert Tricks und Möglichkeiten.

Zu jeder Tagesstunde und Nachtstunde kamen sie ins »Ostbüro« zurück, meist auf die Minute, wie Brieftauben. Das abgelieferte Material wurde verteilt, gesichtet und ausgewertet, mit Prädikaten versehen, »zuverlässig«, »glaubhaft«, »wenig glaubhaft«, »unglaubhaft«. Manches konnte veröffentlicht werden, das weitaus meiste nicht.

.

In Berlin gab es noch eine andere Form der Gegenwehr.

In Berlin gab es noch eine andere Form der Gegenwehr. Der junge blonde Günter Neumann, von dem bereits die Rede war, der gescheite, neuartige Kabarettist organisierte sie. Er machte inmitten der Berliner Blockade einen Film über Berlin. Er nannte ihn »Berliner Ballade«.

Ernste Kritiker, das heißt solche, die sich selbst ernst nahmen, hatten Günter Neumann zwar zugebilligt, daß er ein Chanson oder einen Sketch verfassen, aber bezweifelten, ob er eine große Sache machen könne. Nun machte er also einen Film.

Er hatte die ursprüngliche Idee, er schrieb die Musik und Chansons, und er schrieb das Drehbuch zusammen mit dem ausgezeichneten Regisseur R.A. Stemmle, der die Filmerfahrung besaß, die Günter Neumann fehlte.

Die Geschichte:

Ein Mann kommt aus dem Krieg nach Berlin zurück. Er gerät zwischen Menschen, die seine Wohnung annektiert haben, ihn betrügen und verraten; zwischen Menschen, die unter Trümmern leben und Geschäfte machen wollen. Zwischen Männern, die sich mit ihm besaufen, und Frauen, die sich in ihn verlieben oder ihn lieben.

Vor allem: er gerät unter Menschen, die zu leben versuchen, obwohl sie nichts besitzen, wovon sie leben könnten und wofür sie leben könnten. Es sind Menschen, die nicht links und nicht rechts schauen, Menschen mit Scheuklappen.

Da ist ein Psychiater, der eigentlich einen brauchte. Da sind Politiker, die sich unaufhörlich streiten. Da sind Beamte, die in Formularen ersticken, Offiziere, die immer noch den letzten Krieg durchleben, da sind Schieber und Bettler.

.

War das alles nicht schon einmal dagewesen ..... ?

Man könnte einwenden, dies sei alles schon einmal dagewesen. Natürlich war das alles schon einmal dagewesen. Wenn die »Berliner Ballade« überhaupt etwas sagte, dann dies: daß alle Berliner, wie der Held des Filmes, Heimkehrer waren, Menschen, die von einer langen Reise zurückkehrten, gleichgültig, woher, gleichgültiger noch, wohin; daß sie alle suchten, wo sie eigentlich nichts zu suchen hatten.

Die Welt war aus den Fugen. Nur, daß Günter Neumann das nicht ganz so tragisch nahm wie Hamlet. Das wichtigste Chanson des Filmes hatte denn auch den Refrain: »Es kommt noch darauf an, ob's darauf ankommt!« Wie dieser Film mitten in der Blockade entstand, das wäre eigentlich Stoff für einen neuen Film gewesen.

.

In der schlimmen Zeit verzichten fast alle auf ihre Gagen

Es war schließlich nur der unermüdlichen Energie Stemmles zu verdanken, daß die »Berliner Ballade« überhaupt zu Ende gedreht wurde.

Ein entscheidendes Handicap: es war nicht genug Geld da. Stemmle verzichtete auf die ihm zustehenden Gelder, auch die Schauspieler verzichteten auf ihre Gagen, teilweise. Die technischen Schwierigkeiten schienen unüberwindbar.

Es gab ja fast nie Strom, es mußte meist nachts gedreht werden. Und als einer auftrat, der Molo-tow spielen sollte, bekamen viele Schauspieler es mit der Angst zu tun und wollten mit dem Film nichts zu schaffen haben. Schließlich konnten die Russen ja jeden Tag ins Filmatelier einrücken ...

Die Filmemacher hatten noch mehr Probleme

Ein amerikanischer Jeep kam in dem Film vor und ein amerikanischer Soldat. Um die Erlaubnis für das Auftreten des Jeeps zu bekommen, mußten die Produzenten wochenlang mit der amerikanischen Militärregierung verhandeln.

Und als der Film fertig war und die sowjetische Militärregierung erfuhr, daß sowjetische Soldaten in dem Film vorkamen, protestierten sie. Sie verlangten das Verbot des Films.

Und als er schließlich doch nicht verboten wurde, erklärten Besitzer des Kinos in Hamburg, München, Frankfurt und Köln, sie würden den Film nicht spielen, denn: »Für Berlin interessiert sich kein Mensch mehr!«

Das ging soweit, daß sie erwogen, den Film als »Rummelplatz des Lebens« laufen zu lassen, nur um das Wort »Berlin« nicht in der Vorreklame zu haben.

Dieser Film, der die Zeit, die kein Spiegelbild wirft, widerspiegelte, der dieses gewisse Etwas zwischen Pathos und Komik, zwischen Surrealismus und Verzweiflung, zwischen Größe und Lächerlichkeit gab, kurz, der eben ganz Berlin war, - dieser Film fiel fast überall in Deutschland durch.

Erst viel später, bei der Biennale in Venedig, wurde er anerkannt. Und hatte wiederum später einen Erfolg in Paris und New York, der in Deutschland nicht möglich gewesen wäre.

.

Winter 1948 - die Sowjets waren blockademüde

Als der Winter 1948 zu Ende ging, wurde es immer deutlicher, daß die Sowjets blockademüde waren. Schon am 27. Januar 1949 hatte Stalin dem amerikanischen Journalisten Kingsbury Smith von UNS in einem Interview erklärt, er sehe kein Hindernis für die Bereinigung der Berliner Frage, wenn dadurch die Schaffung des westdeutschen Staates aufgeschoben würde.

Am 4. März 1949 wurde Andrej Wyschinskij sowjetischer Außenminister. Er hatte sich, zum Unterschied von seinem Vorgänger Molotow, in der Berliner Frage nicht festgelegt.

Am 29. März 1949 wurde Marschall Sokolowsky, der sich in der Berliner Frage festgelegt hatte, wenn auch freilich nur auf Geheiß Moskaus, abberufen. General Tschuikow, ein unbeschriebenes Blatt, trat an seine Stelle.

Die Abberufung Sokolowskys hatte eine Vorgeschichte

Im Roten Salon im »Hause der Sowjetkultur« grollte Tulpanow, der in diesen Tagen vom Oberst zum Generalmajor befördert worden war: »Die Amerikaner behaupten immer, ich sei ein erledigter Mann!« Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Aber ich bin noch immer da!«

Aber sein Gegenspieler, Major Moullin, wußte, daß Tulpanow eigentlich doch nicht mehr ganz da war; und Tulpanow wußte es selber am besten. Wurde nicht seine Organisation stückweise abgebaut, wurden nicht seine besten Mitarbeiter und die wenigen Freunde, die er besaß, Mann für Mann nach Moskau zurückbeordert, wenn nicht sogar noch weiter östlich?

Sein Reich war zusammengeschmolzen. Nun war nur noch er da. Er war Generalmajor geworden, gewiß, aber das konnte nicht darüber hinwegtäuschen, daß er arbeitslos war. Er mußte fallen.

Er hatte auf die Isolierung der Ostzone hingearbeitet, auf die Autarkie der Ostzonenwirtschaft, auf den Anschluß Ostdeutschlands an das System der östlichen Volksdemokratien - immer mit der Parole, Amerika verhindere die Einigung Deutschlands.

Dem kahlköpfigen "Professor" war die Bevölkerung völlig wurscht

Dem kahlköpfigen und von Gallensteinen geplagten Professor des Leninismus war es gleichgültig, daß es den Bewohnern der von ihm protektierten deutschen Volksdemokratie immer schlechter ging.

Interessanterweise stand er gerade hier in Konflikt zu Marschall Sokolowsky, der auf dem altmodischen Standpunkt beharrte, daß man eine Bevölkerung, die man später zur Verteidigung der Sowjetunion einsetzen wollte, vor dem Verhungern bewahren mußte.

Tulpanow hatte im Dezember 1948 eine schlimme Niederlage erlitten, als sich Berlin so überwältigend für den Westen entschied. Seine Galle rebellierte, aber er mußte die dringend notwendige Kur in Karlsbad verschieben, um in Moskau das Schlimmste zu verhüten, nämlich seine Absetzung. Während er dort weilte, traf ein Memorandum Sokolowskys ein, die Ostzonenwirtschaft sei am Zusammenbrechen.

.

Die Gegenblockade hatte erst angefangen

Und doch hatte die Gegenblockade offiziell noch gar nicht eingesetzt. Tulpanow wurde nicht abgesetzt, aber man sagte ihm, seine Deutschlandpolitik sei nicht mehr aktuell. Inzwischen wartete man in Berlin auf ihn mit dem Beginn der Parteikonferenz der SED, auf der er die »Diktatur des Proletariats« für die Ostzone, die Volksdemokratie also, proklamieren sollte.

Er tat nichts dergleichen. Er hielt eine belanglose Eröffnungsrede, aber selbst die fand man in Moskau noch zu radikal. Deshalb verbot man kurzerhand die Veröffentlichung der Rede. Und nun ging Tulpanow wirklich nach Karlsbad.

Am 6. März 1949 erschien er aber wieder in Berlin, und zwar überraschend und ungebeten, als Sokolowsky in Karlshorst eine Konferenz mit sowjetischen Wirtschaftsexperten abhielt.

Der Zweck der Konferenz war einen Ausweg für die zusammenbrechende Ostzonenwirtschaft zu finden. Als Tulpanow etwas sagen wollte, brüllte der Marschall ihn an: »Mit Ihnen rede ich überhaupt nicht mehr! Sie sind schuld an der ganzen verfehlten Politik!«

Die russischen Entscheidungen waren für uns immer konfus

Es war eine Ironie des Schicksals, daß Sokolowsky, der gegen seinen Willen nach außen hin die Politik Tulpanows vertreten hatte, noch vor ihm gehen mußte. Aber es konnte kein Zweifel sein, daß die Tage Tulpanows in Berlin gezählt waren.

Es stand jedenfalls fest, daß sein Plan, zweieinhalb Millionen Berliner auszuhungern, nicht von Erfolg gekrönt war. Überhaupt ging es in der letzten Zeit der Blockade auch den Berlinern, die sich nicht auf dem Schwarzen Markt versorgen konnten, gar nicht mehr so schlecht. Die Tage wurden wieder länger, die Sonne schien, man brauchte nicht mehr zu frieren ...

Der Westen hatte die Initiative.

Am 4. April 1949 wurde der Atlantik-Pakt von den Außenministern von zwölf Staaten unterzeichnet. Am 11. April brachte die Luftbrücke die millionste Tonne nach Berlin.

Hinter den Kulissen wurde bereits emsig über die Aufhebung der Blockade verhandelt. Und am 2. Mai 1949 schlugen die drei Westmächte vor, die Blockade am 12. Mai 1949 aufzuheben. Dies war ihre Bedingung dafür, daß die Außenministerkonferenz in Paris am 23. Mai 1949 beginnen würde.

Moskau nahm den Vorschlag bedingungslos an. Der britische Außenminister Ernest Bevin, der am 7. Mai 1949 in Berlin eintraf, erklärte, daß er seit dem Ende des Jahres 1945 niemals hoffnungsvoller und optimistischer gewesen sei.

Am 8. Mai wurde das sogenannte »Grundgesetz«, das Fundament der künftigen westdeutschen Republik, mit dreiundfünfzig zu zwölf Stimmen im Parlamentarischen Rat in Bonn angenommen.

Der Westen kümmerte sich also nicht um den Wunsch Stalins, die Errichtung der westdeutschen Republik aufzuschieben. Im Gegenteil, man ging mit größtmöglichem Tempo an ihre Errichtung.

Mai 1949 - In Berlin war man immer noch besorgt.

Würden die Russen sich's in letzter Minute überlegen und die Blockade doch nicht aufheben? Die Besorgnis war umsonst. Und am 9. Mai gab General Tschuikow den Befehl, die »Beschränkung für die Verbindungen, den Verkehr und den Handel zwischen Berlin und den westlichen Zonen sowie zwischen den östlichen und den westlichen Zonen Deutschlands« mit Wirkung von null Uhr am 12. Mai 1949 aufzuheben.